理学療法士国家試験:第56回午前の過去問

第56回午前:第1問

75歳の女性。誤嚥性肺炎。喀痰培養でMRSAを検出した。マスク、手袋、ガウンを装着し病棟個室で肺理学療法を開始した。感染予防策について正しいのはどれか。

1: N95マスクを装着する。

2: 個室のドアは開放してはならない。

3: ガウンは退室時病室内で脱いで廃棄する。

4: 退室時手袋を装着したままドアノブに触れて開ける。

5: 手袋を装着していれば手指消毒は不要である。

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

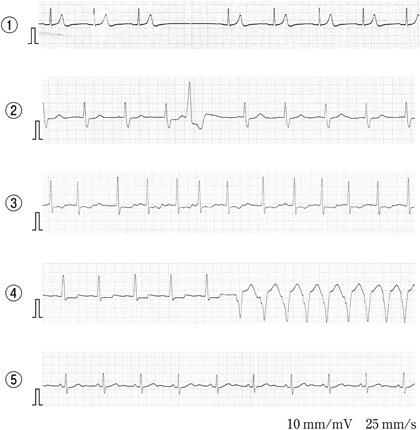

第56回午前:第2問

心電図を示す。心室性期外収縮はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

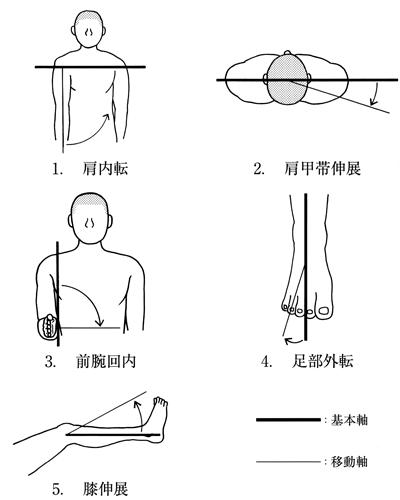

第56回午前:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸と移動軸で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第6問

75歳の男性。肺がん根治術後。退院時の全身持久性の評価として適切なのはどれか。

1: 片脚立位時間

2: 6分間歩行テスト

3: 10 m最大歩行速度

4: five times sit to stand test

5: Timed Up and Go Test〈TUG〉

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

78歳の女性。自宅玄関で転倒してから起立歩行不能となり救急搬送された。来院時の単純エックス線画像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 大腿骨頸部骨折

3: 大腿骨骨頭骨折

4: 大腿骨転子下骨折

5: 大腿骨転子部骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

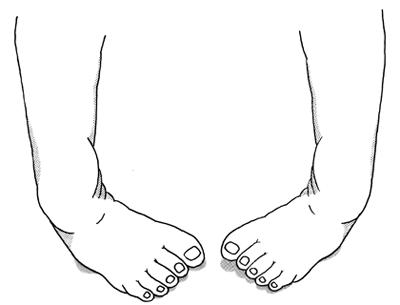

第56回午前:第8問

6歳の男児。潜在性二分脊椎。足部の変形を図に示す。MMTを行ったところ、大腿四頭筋の筋力は5、内側ハムストリングスは3、前脛骨筋は3、後脛骨筋は2であった。Sharrardの分類による障害レベルはどれか。

1: I群

2: II群

3: III群

4: IV群

5: V群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第9問

75歳の女性。16年前に左上肢の安静時振戦が出現し、その後左下肢にも認められ動作緩慢となった。近医脳神経内科を受診しParkinson病と診断されL-dopaの内服治療が開始された。開始当初はL-dopaの効果を認めたが、パーキンソニズムの増悪に伴い徐々にL-dopaを増量された。最近L-dopa服用後30分程度で突然動けなくなり、1日の中で突然の無動を何度も繰り返すという。この現象はどれか。

1: wearing-off現象

2: Westphal現象

3: pusher現象

4: on-off現象

5: frozen現象

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第11問

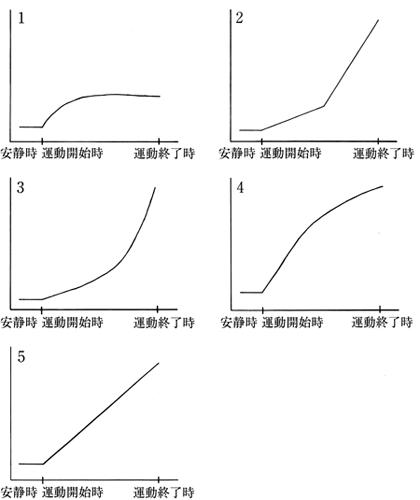

健常成人に対して自転車エルゴメーターを用いて10 Wattsから開始し、1分間に15 Watts増加させるランプ負荷法で自覚的最大運動強度まで運動負荷を行った。その際の呼吸循環代謝指標の変化を図に示す。縦軸は一回拍出量、横軸は時間経過を示す。一回拍出量の変化を示すのはどれか。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第12問

図に示す方法で股関節に30 Nmの外転トルクを生じさせる等尺性筋力増強運動を行った。作用点Bの力として正しいのはどれか。

1: 5.1 kgf

2: 10.2 kgf

3: 15.3 kgf

4: 20.4 kgf

5: 25.5 kgf

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第13問

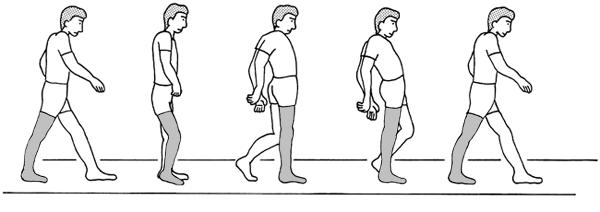

歩行パターンを図に示す。筋力低下を生じている筋はどれか。

1: 下腿三頭筋

2: 前脛骨筋

3: 大殿筋

4: 中殿筋

5: 長内転筋

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

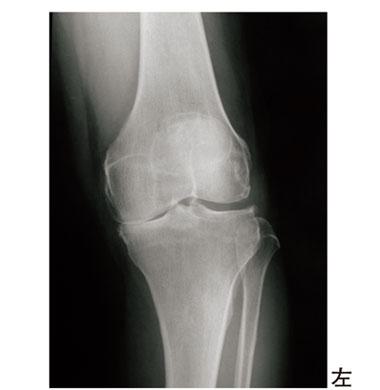

第56回午前:第14問

75歳の女性。左膝痛を訴え、関節可動域が伸展-10°、屈曲95°に制限されている。来院時のエックス線写真を示す。膝関節拘縮に対する治療で正しいのはどれか。

1: CPMを行う。

2: 大腿を固定して伸張を加える。

3: 疼痛を感じるレベルの矯正力を加える。

4: 動的膝装具は用いない。

5: 連続ギプス法では1日ごとに5°ずつ矯正位を強める。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第15問

45歳の女性。3日前、自宅で荷物を持ち上げた際に、腰部と左下腿の後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。安静にしていたが、疼痛が軽快しないため受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。最も疑われる病変部位はどれか。

1: L1/2

2: L2/3

3: L3/4

4: L4/5

5: L5/S1

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第16問

45歳の女性。3日前、自宅で荷物を持ち上げた際に、腰部と左下腿の後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。安静にしていたが、疼痛が軽快しないため受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。発症から2か月が経過し、足背外側部の疼痛と安静時の腰痛は改善したが、労作時に軽度の腰痛が続いているため再度受診した。理学療法として適切でないのはどれか。

1: TENS

2: ホットパック

3: Williams型装具の装着

4: 体幹筋群の筋カトレーニング

5: ハムストリングスのストレッチング

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

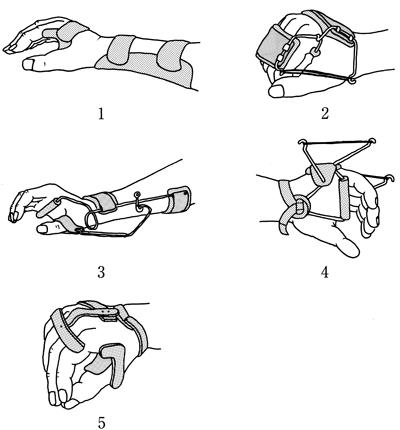

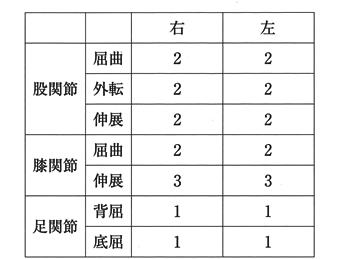

第56回午前:第18問

45歳の女性。遠位型ミオパチー。下肢筋力低下が徐々に進行し両側の下垂足を認める。最近つまずいて転倒することや捻挫することが多くなり装具を検討し歩行の改善を目指すことになった。下肢筋力を表に示す。最も適切な装具はどれか。

1: PTB短下肢装具

2: 足関節軟性装具

3: スウェーデン式膝装具

4: 金属支柱付き長下肢装具

5: プラスチック短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第19問

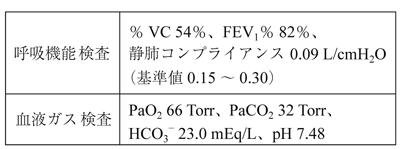

呼吸機能検査、血液ガス検査の結果を示す。この結果の解釈として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気道狭窄

2: 肺胞低換気

3: 呼吸性アルカローシス

4: 拡散障害による高二酸化炭素血症

5: 肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第20問

68歳の男性。2型糖尿病、脂質異常症。身長160 cm、体重85.0 kg、体脂肪率38%。血液検査は、HbA1c8.2%、空腹時血糖145 mg/dL。仕事は管理職、デスクワーク中心で一日の歩数は3,550歩(同年代歩数7,157歩)。筋力低下、感覚障害、関節可動域制限は認めない。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 食事の1時間後に実施する。

2: 筋力増強運動は週2~3回行う。

3: 身体活動量増加のための生活指導を行う。

4: 有酸素運動は1回10分、週に合計40分程度行う。

5: 有酸素運動の運動強度は最大酸素摂取量の50%程度とする。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第21問

理学療法士の守秘義務を規定するのはどれか。

1: 憲 法

2: 民 法

3: 医師法

4: 医療法

5: 理学療法士及び作業療法士法

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第22問

65歳以上の要介護者または要支援の認定を受けた人で介護が必要となった原因の割合(平成28年度国民生活基礎調査)が最も高いのはどれか。

1: 糖尿病

2: 認知症

3: 関節疾患

4: 骨折・転倒

5: 高齢による衰弱

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第23問

一次予防はどれか。

1: 高血圧症患者の運動療法

2: 脳出血患者の合併症予防

3: 脳梗塞患者の再発予防教育

4: メタボリックシンドロームの予防教育

5: 糖尿病性足病変患者の筋力トレーニング

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第24問

感覚機能について正しいのはどれか。

1: 聴覚路は上側頭回に至る。

2: 視覚路は内側膝状体を通る。

3: 深部覚は脊髄視床路を上行する。

4: 痛覚は脊髄内で後索を上行する。

5: 味覚は副神経を経由して伝わる。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第25問

運動学習について正しいのはどれか。

1: 固有感覚情報は影響しない。

2: 言語学習よりも保持期間が短い。

3: 学習課題の類似性に影響を受ける。

4: 前の学習が後の学習を妨害することを正の転移という。

5: 課題の種類にかかわらず覚醒レベルが高いと学習効果が高くなる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第26問

加齢により増加するのはどれか。

1: 脳血流量

2: 肺残気量

3: 基礎代謝量

4: 消化液分泌量

5: メラトニンの夜間分泌量

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第28問

四肢長計測の起点または終点の指標となるのはどれか。2つ選べ。

1: 肩峰の最前端部

2: 上腕骨外側上顆の外側突出部

3: 上前腸骨棘の最上端部

4: 大転子の最上端部

5: 腓骨頭の最上端部

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第29問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で矢状面上の角度を測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展

2: 手尺屈

3: 股外転

4: 膝屈曲

5: 胸腰部回旋

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第30問

第VII脳神経の検査はどれか。

1: 眼球運動

2: 眼輪筋筋力

3: 咀嚼筋力

4: 調節反射

5: 軟口蓋反射

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第31問

GMFMで正しいのはどれか。

1: 4領域88項目で構成される。

2: 各項目の判定は0~4の5段階評価である。

3: 脳性麻痺のため標準化された発達評価である。

4: 健常3歳児であれば達成可能な項目で構成される。

5: 次に獲得すべき能力をItem Mapにより予測・検討できる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第32問

大腿義足の遊脚相において、健側で爪先立ちが観察された。原因として正しいのはどれか。

1: 義足長が長すぎる。

2: ソケットの内転角度が大きすぎる。

3: 切断側の股関節外転筋力が不足している。

4: 切断側の股関節伸展筋力が不足している。

5: ソケットの初期屈曲角度が不足している。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第33問

Trendelenburg徴候が生じやすいのはどれか。

1: 変形性股関節症

2: 変形性足関節症

3: 変形性膝関節症

4: 腰椎分離症

5: 腰部脊柱管狭窄症

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第34問

病巣と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 延髄背外側 ── 片麻痺

2: 内包前脚 ── 感覚障害

3: 前頭葉 ── 半側空間無視

4: 歯状核 ── 協調運動障害

5: 視 床 ── 嚥下障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第35問

ASIAの評価法について正しいのはどれか。

1: 評価は座位で行う。

2: 包括的な神経学的評価法である。

3: 神経学的損傷高位を決定するにあたり深部腱反射を用いる。

4: 感覚はNT〈not testable〉の場合を除くと3段階で評価する。

5: 関節可動域に制限がある場合の運動はすべてNT〈not testable〉と記載する。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第36問

失語症の型と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Wernicke失語 ── 聴覚理解が保たれる。

2: 超皮質性失語 ── 復唱が障害される。

3: Broca失語 ── 自発言語が障害される。

4: 伝導失語 ── 復唱が保たれる。

5: 健忘失語 ── 聴覚理解が障害される。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第37問

高血糖症状はどれか。

1: 多 飲

2: 動 悸

3: 頻 脈

4: 空腹感

5: 手指振戦

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第38問

椅子からの立ち上がり動作を観察したところ、両上肢で大腿前面を支持し、過度に体幹を前傾した状態から殿部離床し、その後体幹を前傾したまま早期に膝関節の伸展が見られた。最後に体幹を伸展し立ち上がりを終了した。この間、顕著な姿勢の動揺は認めなかった。この動作異常が生じている心身機能・身体構造の問題点として最も考えられるのはどれか。

1: 無 動

2: 片麻痺

3: 運動失調

4: 両下肢筋力低下

5: 両股関節伸展可動域制限

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第39問

静的立位で下腿義足の足部内側が床から浮き上がった。原因はどれか。

1: toe-out角が大きすぎる。

2: 初期屈曲角が不足している。

3: 初期内転角が不足している。

4: ソケットの外壁が高すぎる。

5: 足部が外側に位置しすぎている。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第40問

Wallenberg症候群に関連する摂食嚥下障害はどれか。

1: 半側空間無視による先行期障害

2: 観念失行による準備期障害

3: 顔面麻痺による口腔期障害

4: 食道入口部開大不全による咽頭期障害

5: 胃食道逆流による食道期障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第41問

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 活動期では関節可動域運動は行わない。

2: 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

3: 関節強直では関節可動域運動を行う。

4: 等尺性運動で筋力を維持する。

5: ムチランス変形では他動運動を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第42問

車椅子からベッドヘの移乗動作において、フットサポートに足を乗せたまま立ち上がろうとすることに関連する病巣はどれか。

1: 前頭葉

2: 視 床

3: 被 殻

4: 中脳背側

5: 小脳虫部

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第43問

高齢者の転倒で生じやすいのはどれか。

1: 距骨骨折

2: 脛骨骨折

3: 肩甲骨骨折

4: 踵骨骨折

5: 橈骨骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第44問

筋萎縮性側索硬化症の進行により非侵襲的陽圧換気〈NPPV〉療法を適応すべき数値はどれか。

1: PaO2:80 mmHg

2: PaCO2:60 mmHg

3: 睡眠中SpO2:94%

4: 最大吸気圧:75 cmH2O

5: %努力性肺活量(%FVC):85%

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第45問

悪性腫瘍の合併がない初発の皮膚筋炎で、死因となる頻度が最も高い合併症はどれか。

1: 肝不全

2: 腎不全

3: 心筋梗塞

4: 間質性肺炎

5: ステロイドミオパチー

- 答え:4

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第46問

糖尿病患者の運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 発汗

2: 冷汗

3: 体温 37.0℃

4: Borg指数 13

5: 脈拍数 110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第47問

緩和ケア病棟におけるがん患者の理学療法で正しいのはどれか。

1: QOLより機能回復を優先する。

2: 疼痛に対して温熱療法は禁忌である。

3: リンパ浮腫に対して理学療法は行わない。

4: チームアプローチよりも個人的な関わりを重視する。

5: 骨髄抑制の状態に合わせて理学療法の内容を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第48問

法律とその規定内容の組合せで誤っているのはどれか。

1: 医療法 ── インフォームドコンセント

2: 介護保険法 ── 義肢の支給

3: 健康増進法 ── がん検診

4: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〈バリアフリー新法〉 ── 車椅子使用者用の駐車場確保

5: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉 ── 自立生活援助

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第49問

訪問理学療法で正しいのはどれか。

1: 環境的側面のみヘアプローチを行う。

2: 歩行や移動に関する支援要望が多い。

3: 対象者の多くは交通事故による外傷である。

4: ゴール設定の際には家族の要望を最優先する。

5: バイタルチェックは看護師が実施しなければならない。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第50問

介護保険制度の対象となるのはどれか。

1: 居室の増築

2: 廊下幅の拡張

3: 照明器具の変更

4: 床面材料の変更

5: 寝室スペースの増築

- 答え:4

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第51問

大菱形骨に接するのはどれか。

1: 月状骨

2: 三角骨

3: 舟状骨

4: 有鈎骨

5: 有頭骨

- 答え:3

- 解説:大菱形骨は、小菱形骨と舟状骨に接している。それぞれの骨がどの骨と接しているかを理解することが重要です。

- 月状骨は、舟状骨、有鈎骨、有頭骨、三角骨に接しているが、大菱形骨とは接していません。

- 三角骨は、月状骨と有鈎骨に接しているが、大菱形骨とは接していません。

- 舟状骨は、大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、月状骨に接している。このため、大菱形骨に接する骨として正しい選択肢です。

- 有鈎骨は、有頭骨、三角骨、月状骨に接しているが、大菱形骨とは接していません。

- 有頭骨は、小菱形骨、舟状骨、月状骨、有鈎骨に接しているが、大菱形骨とは接していません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第52問

橈骨粗面に付着する筋はどれか。

1: 肘 筋

2: 上腕筋

3: 腕橈骨筋

4: 上腕二頭筋

5: 橈側手根屈筋

- 答え:4

- 解説:橈骨粗面に付着する筋は上腕二頭筋である。上腕二頭筋は、肩甲骨関節上結節(長頭)と肩甲骨烏口突起(短頭)から起始し、橈骨粗面に停止する。

- 肘筋は橈骨粗面には付着しない。起始は上腕骨外側上顆で、停止は肘頭外側面である。

- 上腕筋は橈骨粗面には付着しない。起始は上腕骨前面で三角筋停止部の下方、内・外側筋間中隔、肘関節包の前面で、停止は尺骨鈎状突起、尺骨粗面、肘関節包前面である。

- 腕橈骨筋は橈骨粗面には付着しない。起始は上腕骨外側縁下部、外側上腕筋間中隔で、停止は橈骨茎状突起である。

- 上腕二頭筋は橈骨粗面に付着する筋で正しい。起始は肩甲骨関節上結節(長頭)と肩甲骨烏口突起(短頭)で、停止は橈骨粗面である。

- 橈側手根屈筋は橈骨粗面には付着しない。起始は上腕骨内側上顆、前腕筋膜で、停止は第2・3中手骨底である。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第54問

健常成人において脊椎に対する脊髄最下端の位置はどれか。

1: 第9~第10胸椎

2: 第11~第12胸椎

3: 第1~第2腰椎

4: 第3~第4腰椎

5: 第5腰椎~第1仙椎

- 答え:3

- 解説:健常成人において脊髄最下端の位置は第1~第2腰椎の高さであり、脊髄円錐となって終わります。脊髄は中枢神経の一部で、延髄の尾側から始まります。

- 第9~第10胸椎では、脊髄最下端の位置が正しくありません。正しい位置は第1~第2腰椎です。

- 第11~第12胸椎では、脊髄最下端の位置が正しくありません。正しい位置は第1~第2腰椎です。

- 第1~第2腰椎は正しい答えです。健常成人において脊髄最下端の位置は第1~第2腰椎の高さであり、脊髄円錐となって終わります。

- 第3~第4腰椎では、脊髄最下端の位置が正しくありません。正しい位置は第1~第2腰椎です。

- 第5腰椎~第1仙椎では、脊髄最下端の位置が正しくありません。正しい位置は第1~第2腰椎です。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第55問

頸動脈小体を支配するのはどれか。

1: 滑車神経

2: 三叉神経

3: 顔面神経

4: 舌咽神経

5: 副神経

- 答え:4

- 解説:頸動脈小体は酸素センサーであり、舌咽神経を介して呼吸中枢である延髄に情報を送ります。このため、頸動脈小体を支配する神経は舌咽神経です。

- 滑車神経は正しくありません。滑車神経は外眼筋の一つである上斜筋を支配する運動神経であり、頸動脈小体とは関係がありません。

- 三叉神経は正しくありません。三叉神経は眼神経、上顎神経、下顎神経に分かれる運動性と感覚性神経の混合神経であり、頸動脈小体とは関係がありません。

- 顔面神経は正しくありません。顔面神経は顔面筋を支配する運動神経、涙腺などの分泌作用制御の副交感神経、味覚に関わる感覚神経の混合神経であり、頸動脈小体とは関係がありません。

- 舌咽神経は正しい答えです。舌咽神経は運動性、知覚性、味覚性、副交感性神経の混合神経であり、扁桃、咽頭、舌、中耳、頸動脈小体からの知覚を送っています。頸動脈小体は酸素センサーであり、舌咽神経を介して呼吸中枢である延髄に情報を送ります。

- 副神経は正しくありません。副神経は胸鎖乳突筋と僧帽筋の運動性神経であり、頸動脈小体とは関係がありません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第56問

心臓について正しいのはどれか。

1: 僧帽弁は三尖弁である。

2: 冠静脈洞は右心房に開口する。

3: 大動脈弁には腱索が付着する。

4: 冠動脈は大動脈弓から分岐する。

5: 右冠動脈は前下行枝と回旋枝に分かれる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、心臓に関する正しい情報を選択肢から選ぶ必要があります。正しい選択肢は、冠静脈洞が右心房に開口するという情報です。

- 僧帽弁は二尖弁であり、左心房と左心室の間に位置しています。三尖弁は右心房と右心室の間にありますので、この選択肢は間違いです。

- 冠静脈洞は右心房に開口し、心臓の静脈血を右心房に戻す役割があります。この選択肢は正しいです。

- 大動脈弁は左心室から大動脈への血流を制御する弁で、腱索が付着していません。腱索が付着しているのは僧帽弁と三尖弁ですので、この選択肢は間違いです。

- 冠動脈は上行大動脈から分岐し、心臓に酸素と栄養を供給します。大動脈弓から分岐するのは腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈ですので、この選択肢は間違いです。

- 右冠動脈は右回旋枝に分かれます。左冠動脈は前下行枝と左回旋枝に分かれるため、この選択肢は間違いです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第57問

上大静脈と下大静脈とを結ぶ静脈はどれか。

1: 奇静脈

2: 鎖骨下静脈

3: 上腸管膜静脈

4: 腎静脈

5: 脾静脈

- 答え:1

- 解説:奇静脈は上大静脈と下大静脈を結ぶ静脈であり、他の選択肢は異なる部位や機能を持つ静脈である。

- 奇静脈は正解であり、上大静脈と下大静脈を結ぶ静脈である。これにより、上半身と下半身の静脈血が交流される。

- 鎖骨下静脈は間違いであり、内頸静脈と合わさり腕頭静脈になる。これは上肢や頭部からの静脈血を上大静脈に運ぶ役割がある。

- 上腸管膜静脈は間違いであり、小腸、上行結腸、横行結腸から静脈血を集め、門脈につながる。これは消化器官からの栄養素を肝臓に運ぶ役割がある。

- 腎静脈は間違いであり、腎臓と下大静脈を結ぶ静脈である。これは腎臓で濾過された血液を下大静脈に戻す役割がある。

- 脾静脈は間違いであり、脾臓から静脈血を集め、門脈につながる。これは脾臓で処理された血液を肝臓に運ぶ役割がある。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第58問

筋と支配神経の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 下斜筋 ── 外転神経

2: 下直筋 ── 視神経

3: 上眼瞼挙筋 ── 動眼神経

4: 上斜筋 ── 滑車神経

5: 内側直筋 ── 眼神経

- 答え:3 ・4

- 解説:筋と支配神経の組合せに関する問題では、筋肉とそれを支配する神経の正しい組合せを選ぶ必要があります。この問題では、眼周囲の筋肉とそれらを支配する神経について問われています。

- 下斜筋は動眼神経によって支配されており、外転神経ではありません。外転神経は外側直筋を支配しています。

- 下直筋は動眼神経によって支配されており、視神経ではありません。視神経は視覚情報を伝達する役割があります。

- 上眼瞼挙筋は動眼神経によって支配されています。動眼神経は他にも内側直筋、上直筋、下直筋、下斜筋を支配しています。この選択肢は正しいです。

- 上斜筋は滑車神経によって支配されています。この選択肢は正しいです。

- 内側直筋は動眼神経によって支配されており、眼神経ではありません。眼神経は眼窩内やその周囲の皮膚などの感覚を支配しています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第59問

中耳について正しいのはどれか。

1: キヌタ骨は鼓膜に接している。

2: 耳管に分布する動脈は迷路動脈である。

3: アブミ骨筋の支配神経は下顎神経である。

4: キヌタ骨の短脚はアブミ骨と関節を形成する。

5: アブミ骨底は内耳の前庭窓にはまり込んでいる。

- 答え:5

- 解説:中耳は、鼓膜と内耳の間に位置し、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という3つの耳小骨があり、音の伝達を助ける役割がある。また、中耳には筋肉や神経も分布している。

- キヌタ骨は鼓膜に接しているのではなく、ツチ骨が鼓膜に接している。キヌタ骨は耳小骨の中間に位置している。

- 耳管に分布する動脈は迷路動脈ではなく、耳動脈である。迷路動脈は内耳に分布している。

- アブミ骨筋の支配神経は下顎神経ではなく、顔面神経である。下顎神経は主に下顎や舌の前2/3などの感覚や咀嚼筋の運動を支配している。

- キヌタ骨の短脚ではなく、長脚がアブミ骨と関節を形成している。

- 正しい。アブミ骨底は内耳の前庭窓にはまり込んでおり、音の伝達を助ける役割を果たしている。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第60問

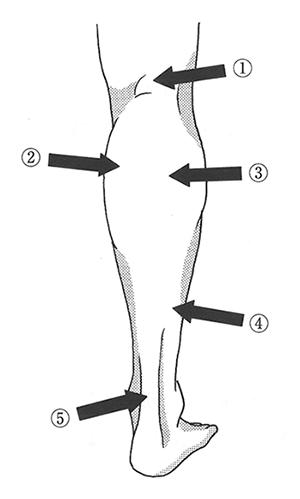

右下腿後面を図に示す。ヒラメ筋の触知部位で最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第61問

細胞小器官について誤っているのはどれか。

1: ミトコンドリアはDNAを持つ。

2: リソソームは加水分解酵素を持つ。

3: Golgi装置はリボソームを形成する。

4: ペルオキシソームは酸化酵素を持つ。

5: 粗面小胞体ではタンパク質が合成される。

- 答え:3

- 解説:この問題では、細胞小器官に関する知識を問うています。正しい選択肢は3で、Golgi装置はリボソームを形成するという記述が誤っています。

- ミトコンドリアはDNAを持つという記述は正しいです。ミトコンドリアは独自のゲノムを持ち、自己複製が可能です。

- リソソームは加水分解酵素を持つという記述は正しいです。リソソームは細胞内の不要な物質や異物を分解する役割を担っています。

- Golgi装置はリボソームを形成するという記述は誤りです。Golgi装置はタンパク質の修飾や分泌を行う機能を持ちますが、リボソームの形成は行いません。

- ペルオキシソームは酸化酵素を持つという記述は正しいです。ペルオキシソームは細胞内の過酸化水素を分解する役割を担っています。

- 粗面小胞体ではタンパク質が合成されるという記述は正しいです。粗面小胞体はリボソームが付着しており、タンパク質の合成が行われます。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第62問

骨格筋について正しいのはどれか。

1: 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。

2: 伸張反射の感覚受容器は筋紡錘である。

3: 筋に単一刺激を加えると強縮が生じる。

4: 神経筋接合部にはアドレナリン受容体が分布する。

5: 筋小胞体から放出されたNa+がトロポニンに結合する。

- 答え:2

- 解説:骨格筋に関する正しい選択肢は、伸張反射の感覚受容器が筋紡錘であることです。他の選択肢は誤りで、活動電位の発生や筋収縮のメカニズム、神経筋接合部の受容体、筋小胞体から放出されるイオンに関する誤った情報が含まれています。

- 選択肢1は間違いです。活動電位は筋収縮の前に発生し、筋収縮を引き起こすシグナルとなります。

- 選択肢2は正しいです。伸張反射の感覚受容器は筋紡錘であり、筋が伸ばされると筋紡錘が刺激され、神経信号が発生します。

- 選択肢3は間違いです。筋に単一刺激を加えるとツイッチが生じます。強縮は筋に反復刺激を加えることで生じる現象です。

- 選択肢4は間違いです。神経筋接合部にはアセチルコリン受容体が分布し、アセチルコリンが結合することで筋収縮が引き起こされます。アドレナリン受容体は中枢神経系に分布しています。

- 選択肢5は間違いです。筋小胞体から放出されるのはCa2+であり、これがトロポニンに結合することで筋収縮が引き起こされます。Na+は筋収縮のプロセスには関与していません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第63問

微小循環について誤っているのはどれか。

1: 物質輸送機構は拡散である。

2: メタ細動脈は平滑筋を持つ。

3: 毛細血管は内皮細胞を持つ。

4: 血流速度は毛細血管の細静脈端で最速になる。

5: 細動脈は血管抵抗を決定する主要部位である。

- 答え:4

- 解説:微小循環は、毛細血管を中心とした循環で、内部環境の維持に重要な役割を果たしています。物質輸送機構、血管の構造、血流速度、血管抵抗などが微小循環の特徴です。

- 選択肢1は正しいです。物質輸送機構は、毛細血管によって水溶性物質が拡散されることで行われます。

- 選択肢2も正しいです。メタ細動脈(細動脈)は平滑筋を持っており、血管の収縮や拡張を調節することができます。

- 選択肢3も正しいです。毛細血管は内皮細胞で構成されており、物質の輸送や血管の透過性を調節する役割を果たしています。

- 選択肢4は誤りです。血流速度は、毛細血管の細静脈端で最小になります。これにより、物質の交換が効率的に行われることができます。

- 選択肢5は正しいです。細動脈は交感神経によって調節され、血管抵抗を決定する主要部位となっています。これにより、血流の分布や血圧の調節が可能です。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第64問

平衡聴覚器について正しいのはどれか。

1: 三半規管は重力に反応する。

2: 球形囊斑に聴覚受容器がある。

3: 卵形囊は角加速度に反応する。

4: 三半規管の受容器は膨大部稜にある。

5: 三半規管のクプラは耳石膜で覆われている。

- 答え:4

- 解説:平衡聴覚器は内耳にあり、平衡感覚を司る器官です。三半規管、耳石器(卵形囊と球形囊)が主な構造で、それぞれ回転加速度や直線加速度に反応します。

- 選択肢1は間違いです。三半規管は回転加速度に反応する器官で、重力には反応しません。重力に反応するのは耳石器です。

- 選択肢2は間違いです。球形囊斑には平衡受容器がありますが、聴覚受容器は内耳の蝸牛に存在します。

- 選択肢3は間違いです。卵形囊は直線加速度に反応する器官で、角加速度には反応しません。

- 選択肢4は正しいです。三半規管の受容器は膨大部稜に存在し、回転加速度に反応します。

- 選択肢5は間違いです。三半規管の感覚細胞はクプラによって包み込まれていますが、耳石膜で覆われているのは耳石器です。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第65問

心臓について正しいのはどれか。

1: 冠動脈の血流は収縮期に増加する。

2: 左心房と左心室は同時に収縮が始まる。

3: 心筋は伸張されると収縮力が低下する。

4: 心筋の収縮はH+の細胞内流入により生じる。

5: ノルアドレナリンは心筋収縮力を増加させる。

- 答え:5

- 解説:この問題では、心臓に関する正しい情報を選択肢の中から選ぶ必要があります。正しい選択肢は、ノルアドレナリンが心筋収縮力を増加させるというものです。

- 冠動脈の血流は、収縮期ではなく拡張期に増加します。これは、交感神経刺激によって引き起こされます。

- 左心房と左心室は同時に収縮が始まるわけではありません。左心房が収縮するとき、左心室は拡張しています。

- 心筋は伸張されると収縮力が低下するのではなく、逆に収縮力が増加します。これは、Starlingの法則として知られています。

- 心筋の収縮は、H+の細胞内流入ではなく、Ca2+の細胞内流入によって生じます。

- ノルアドレナリンは副腎髄質から分泌され、交感神経刺激時に血圧上昇などの作用があります。これにより、心筋収縮力が増加するため、この選択肢は正しいです。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第66問

膵液について正しいのはどれか。

1: 酸性を示す。

2: 脂肪分解酵素は含まれない。

3: 膵液の主成分はインスリンである。

4: 膵液分泌量は1日約300 mLである。

5: セクレチンは膵液の分泌を促進させる。

- 答え:5

- 解説:膵液はアルカリ性であり、タンパク質分解酵素、糖質分解酵素、脂肪分解酵素を含んでいる。膵液の分泌量は1日約1000 mLであり、セクレチンが膵液の分泌を促進する。

- 選択肢1は間違いです。膵液はアルカリ性を示し、pH 7~8の範囲にあります。

- 選択肢2は間違いです。膵液には脂肪分解酵素が含まれており、脂肪の消化を助けます。

- 選択肢3は間違いです。膵液の主成分はタンパク質分解酵素、糖質分解酵素、脂肪分解酵素であり、インスリンは膵臓から分泌されるホルモンです。

- 選択肢4は間違いです。膵液の分泌量は1日約1000 mLであり、300 mLではありません。

- 選択肢5は正しいです。セクレチンは十二指腸粘膜から分泌され、膵液の分泌を促進します。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第67問

蓄尿時に作用する体性運動神経はどれか。

1: 陰部神経

2: 下殿神経

3: 下腹神経

4: 骨盤神経

5: 閉鎖神経

- 答え:1

- 解説:蓄尿時に作用する体性運動神経は陰部神経である。尿の排出および蓄尿時には、神経により筋の収縮と弛緩の調整がされている。関係する末梢神経は、交感神経が下腹神経、副交感神経が骨盤神経、体性神経が陰部神経である。

- 陰部神経は、蓄尿時に関与する外尿道括約筋の体性神経であるため、正しい選択肢です。

- 下殿神経は、大殿筋に関与する神経であり、蓄尿時に作用する体性運動神経ではないため、間違いです。

- 下腹神経は、蓄尿時に関与する交感神経であるが、体性運動神経ではないため、間違いです。

- 骨盤神経は、蓄尿時に関与する副交感神経であるが、体性運動神経ではないため、間違いです。

- 閉鎖神経は、内転筋群(恥骨筋、長内転筋、短内転筋、大内転筋、薄筋、外閉鎖筋)に関与する神経であり、蓄尿時に作用する体性運動神経ではないため、間違いです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第68問

副腎皮質ホルモンについて正しいのはどれか。

1: 血糖値に影響しない。

2: ストレス時に変動しない。

3: 早朝に分泌が最大となる。

4: ペプチドホルモンである。

5: アドレナリンから生合成される。

- 答え:3

- 解説:副腎皮質ホルモンは、ストレス反応や血糖値の調整などに関与するステロイドホルモンで、早朝に分泌が最大となります。コレステロールから生合成され、ペプチドホルモンではありません。

- 選択肢1は間違いです。副腎皮質ホルモンは、血糖値を上昇させる作用があります。

- 選択肢2は間違いです。ストレス時に副腎皮質ホルモンの分泌が増加し、ストレスに対処するための身体反応を引き起こします。

- 選択肢3は正しいです。副腎皮質ホルモンは、早朝に分泌が最大となり、夕方から夜にかけて早朝の分泌の半分以下に減少します。

- 選択肢4は間違いです。副腎皮質ホルモンはステロイドホルモンであり、ペプチドホルモンではありません。ペプチドホルモンの例としては、成長ホルモンやインスリンが挙げられます。

- 選択肢5は間違いです。副腎皮質ホルモンはコレステロールから生合成されます。アドレナリンは別の副腎髄質ホルモンであり、副腎皮質ホルモンとは異なります。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第69問

エネルギー代謝率の計算式で正しいのはどれか。

1: 内的仕事量 ÷ 全仕事量

2: 労作代謝量 ÷ 基礎代謝量

3: 基礎代謝量 ÷ 基準体表面積

4: 労作代謝量 ÷ 安静時代謝量

5: 基礎代謝実測値 ÷ 基礎代謝基準値

- 答え:2

- 解説:エネルギー代謝率は労作時の代謝量とその時間内の基礎代謝量との比であり、労働の強度を示す指標である。正しい計算式は労作代謝量 ÷ 基礎代謝量である。

- 内的仕事量 ÷ 全仕事量は内的仕事率の公式であり、エネルギー代謝率の計算式ではない。

- 労作代謝量 ÷ 基礎代謝量はエネルギー代謝率の計算式であり、正しい選択肢である。これにより労働の強度を示すことができる。

- 基礎代謝量 ÷ 基準体表面積は、体表面積当たりの基礎代謝基準値の公式であり、エネルギー代謝率の計算式ではない。

- 労作代謝量 ÷ 安静時代謝量は、代謝当量(METs)の公式であり、エネルギー代謝率の計算式ではない。

- 基礎代謝実測値 ÷ 基礎代謝基準値は、基準体重の算出式であり、エネルギー代謝率の計算式ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第71問

嚥下反射時に活動する筋の中で舌骨下降作用があるのはどれか。

1: 顎舌骨筋

2: 顎二腹筋

3: 茎突舌骨筋

4: 甲状舌骨筋

5: オトガイ舌骨筋

- 答え:4

- 解説:嚥下反射時に活動する筋の中で舌骨下降作用があるのは甲状舌骨筋です。それぞれの筋肉は異なる作用を持っており、舌骨の位置や動きを調節する役割があります。

- 顎舌骨筋は舌骨下降作用ではなく、嚥下や話すときに舌骨や口腔の底および舌を引き上げる作用があります。

- 顎二腹筋は舌骨下降作用ではなく、舌骨を引き上げたり固定したりする作用があります。舌骨が固定されているときは下顎骨を引き上げる作用もあります。

- 茎突舌骨筋は舌骨下降作用ではなく、舌骨を後上方に引く作用があります。

- 甲状舌骨筋は舌骨下降作用があり、嚥下反射時に活動する筋の中で正しい選択肢です。

- オトガイ舌骨筋は舌骨下降作用ではなく、舌骨を前上方に引く作用があります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第72問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における胸腰部回旋の基本軸で正しいのはどれか。

1: 仙骨後面

2: 肩峰を通る床への垂直線

3: 両側の上後腸骨棘を結ぶ線

4: ヤコビー〈Jacoby〉線の中心に立てた垂直線

5: 第7頸椎棘突起と第1仙椎の棘突起を結ぶ線

- 答え:3

- 解説:関節可動域測定法における胸腰部回旋の基本軸は、両側の上後腸骨棘を結ぶ線である。

- 仙骨後面は、胸腰部屈曲・伸展の基本軸であり、胸腰部回旋の基本軸ではない。

- 肩峰を通る床への垂直線は、肩関節屈曲・伸展、外転・内転の基本軸であり、胸腰部回旋の基本軸ではない。

- 両側の上後腸骨棘を結ぶ線は、胸腰部回旋の基本軸であり、正しい選択肢である。

- ヤコビー〈Jacoby〉線の中心に立てた垂直線は、胸腰部側屈の基本軸であり、胸腰部回旋の基本軸ではない。

- 第7頸椎棘突起と第1仙椎の棘突起を結ぶ線は、頸部側屈の基本軸であり、胸腰部回旋の基本軸ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第73問

上肢の筋と作用の組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕二頭筋―――肩関節外旋

2: 上腕三頭筋―――肩関節内旋

3: 腕橈骨筋――――前腕回内

4: 円回内筋――――肘関節伸展

5: 上腕筋―――――前腕回外

- 答え:3

- 解説:この問題では、上肢の筋とその作用の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。筋肉の名前と作用を正確に理解することが重要です。

- 上腕二頭筋は肘関節屈曲、前腕回外、肩関節屈曲の作用がありますが、肩関節外旋の作用はありません。従って、この選択肢は正しくありません。

- 上腕三頭筋は肘関節伸展、肩関節伸展の作用がありますが、肩関節内旋の作用はありません。従って、この選択肢は正しくありません。

- 腕橈骨筋は肘関節屈曲、前腕回内・回外の作用があります。この選択肢は正しい組み合わせです。

- 円回内筋は前腕回内、肘関節屈曲の作用がありますが、肘関節伸展の作用はありません。従って、この選択肢は正しくありません。

- 上腕筋は肘関節屈曲の作用がありますが、前腕回外の作用はありません。従って、この選択肢は正しくありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第74問

運動学習におけるパフォーマンスの知識はどれか。

1: フィギュアスケートの得点

2: 投球のストライク判定

3: 50 m平泳ぎのタイム

4: サッカーのゴール数

5: 宙返りの空中姿勢

- 答え:5

- 解説:運動学習において、パフォーマンスの知識は運動終了後に与えられる動き(運動学的)に関する情報であり、内在的フィードバックや外在的フィードバックの一部である。選択肢の中でパフォーマンスの知識に該当するのは宙返りの空中姿勢である。

- フィギュアスケートの得点は、結果の知識に該当するため、運動学習におけるパフォーマンスの知識ではありません。

- 投球のストライク判定は、結果の知識に該当するため、運動学習におけるパフォーマンスの知識ではありません。

- 50 m平泳ぎのタイムは、結果の知識に該当するため、運動学習におけるパフォーマンスの知識ではありません。

- サッカーのゴール数は、結果の知識に該当するため、運動学習におけるパフォーマンスの知識ではありません。

- 宙返りの空中姿勢は、運動終了後に与えられる動き(運動学的)に関する情報であり、運動学習におけるパフォーマンスの知識に該当するため、正しい選択肢です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第75問

心電図の房室ブロックの所見で正しいのはどれか。

1: Wenckebach型房室ブロックではPR間隔が不変である。

2: 第1度房室ブロックではQRS波は脱落しない。

3: 第1度房室ブロックではPR間隔が0.1秒以上になる。

4: 第3度房室ブロックではP波が完全に脱落している。

5: Mobitz II型房室ブロックではPR間隔が徐々に延長する。

- 答え:2

- 解説:房室ブロックは心電図上で房室伝導の異常が見られる状態で、第1度、第2度(Wenckebach型、Mobitz II型)、第3度の3つのタイプがあります。それぞれのタイプではPR間隔やQRS波の特徴が異なります。

- Wenckebach型房室ブロックでは、PR間隔が徐々に延長し、最終的にQRS波が脱落します。PR間隔が不変であるのはMobitz II型房室ブロックです。

- 正しい選択肢です。第1度房室ブロックでは、QRS波は脱落せず、PR間隔が延長する(0.2秒以上)ことが特徴です。

- 第1度房室ブロックでは、PR間隔が0.2秒以上に延長します。0.1秒以上ではありません。

- 第3度房室ブロックでは、P波とQRS波が無関係に発生し、互いに独立しています。P波が完全に脱落しているわけではありません。

- Mobitz II型房室ブロックでは、PR間隔は一定であり、突然QRS波が脱落します。PR間隔が徐々に延長するのはWenckebach型房室ブロックです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第76問

腱板断裂の範囲の把握に最も有用な検査はどれか。

1: MRI

2: 単純CT

3: 血管造影

4: 単純エックス線

5: 骨シンチグラフィー

- 答え:1

- 解説:腱板断裂の範囲の把握に最も有用な検査はMRIである。MRIは損傷範囲や小さな断裂も把握が可能で、腱板の状態を詳細に評価できるため使用されている。

- MRIは、腱板断裂の範囲の把握に最も有用な検査である。損傷範囲や小さな断裂も把握が可能で、腱板の状態を詳細に評価できるため使用されている。

- 単純CTでは、腱板の状態が把握しづらい。腱板は軟部組織であり、単純CTでは骨構造が主に評価されるため、腱板断裂の範囲の把握には適していない。

- 血管造影は、血管や腫瘍の状態を確認するための検査である。腱板断裂の範囲の把握には適していない。

- 単純エックス線では、腱板自体が写らないため把握できない。腱板は軟部組織であり、単純エックス線では骨構造が主に評価されるため、腱板断裂の範囲の把握には適していない。

- 骨シンチグラフィーは、癌の骨転移の状態を確認するための検査である。腱板断裂の範囲の把握には適していない。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第77問

機能的イレウスの原因となるのはどれか。

1: 大腸癌

2: 腸重積

3: 長期臥床

4: 内ヘルニア

5: 腹腔内癒着

- 答え:3

- 解説:イレウスは機械的イレウスと機能的イレウスに分類されます。機械的イレウスは器質的疾患が原因で、機能的イレウスは腸内容の推進が障害されるが器質的な障害はないものです。

- 大腸癌は機械的イレウスの原因であり、機能的イレウスの原因ではありません。

- 腸重積は機械的イレウスの原因であり、機能的イレウスの原因ではありません。

- 長期臥床は機能的イレウスの原因であり、正しい答えです。中枢神経疾患、精神疾患、腹膜炎なども機能的イレウスの原因となります。

- 内ヘルニアは機械的イレウスの原因であり、機能的イレウスの原因ではありません。

- 腹腔内癒着は機械的イレウスの原因であり、機能的イレウスの原因ではありません。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第78問

記憶過程の要素として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 記 銘

2: 計画立案

3: 想 起

4: 転 換

5: 配 分

- 答え:1 ・3

- 解説:記憶過程には3つの段階があります。それらは記銘、保持、想起です。記銘は入力された感覚刺激を意味情報に処理することで、保持は記銘により変換した情報を維持し、想起は保持されている情報を呼び起こすことです。

- 記銘は記憶過程の要素であり、入力された感覚刺激を意味情報に処理することです。この過程で情報が記憶に刻まれます。

- 計画立案は遂行機能の要素であり、記憶過程の要素ではありません。遂行機能には目標設定や計画実行などが含まれます。

- 想起は記憶過程の要素であり、保持されている情報を呼び起こすことです。この過程で記憶された情報が再び意識に浮かび上がります。

- 転換は注意の切り替えを指し、記憶過程の要素ではありません。転換は状況に応じて注意を切り替える能力を指します。

- 配分は注意をどこに向けるかを決定する過程であり、記憶過程の要素ではありません。配分は状況に応じて注意を適切に分散または集中させる能力を指します。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第79問

イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式の心理検査はどれか。

1: SCT

2: P-Fスタディ

3: バウムテスト

4: モーズレイ性格検査〈MPI〉

5: Revised NEO Personality Inventory〈NEO-PI-R〉

- 答え:2

- 解説:この問題では、イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式の心理検査を選択する必要があります。正解はP-Fスタディで、登場人物の吹き出しにセリフを書き込むことで、被験者の心理状態を評価する検査です。

- SCTは、文章を完成させる形式で知識や性格などを把握する検査ですが、イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式ではありません。

- P-Fスタディは正解で、登場人物のイラストが描かれたカードにセリフを書き込むことで、被験者の心理状態を評価する検査です。

- バウムテストは、被験者に木の絵を描いてもらうことで心理状態を評価する検査であり、イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式ではありません。

- モーズレイ性格検査〈MPI〉は、質問紙形式で性格を分析する検査であり、イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式ではありません。

- Revised NEO Personality Inventory〈NEO-PI-R〉は、質問紙形式で人格を分析する検査であり、イラスト風に描かれた人物のセリフを書き込む形式ではありません。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第80問

認知療法を発展させたのは誰か。

1: A. Beck

2: S. Freud

3: C. Rogers

4: H. Eysenck

5: H. Sullivan

- 答え:1

- 解説:認知療法は、アーロン・ベックによって発展させられた心理療法の一種であり、患者の認知の歪みを改善することを目的としています。他の選択肢に挙げられた人物は、それぞれ異なる心理学の分野で活躍しています。

- A. Beck(アーロン・ベック)は、認知療法の創始者であり、この療法は彼の名前を冠してベックの認知療法とも呼ばれます。認知療法は、患者の認知の歪みを特定し、それを改善することで症状を軽減することを目的としています。

- S. Freud(ジークムント・フロイト)は、精神分析学の創始者であり、無意識の働きや性的欲求が人間の行動や心理に大きな影響を与えると考えました。彼は認知療法とは異なるアプローチで心理療法を行っていました。

- C. Rogers(カール・ロジャーズ)は、クライアント中心療法の創始者であり、セラピストがクライアントの自己理解と自己受容を促すことで、クライアント自身が問題解決の力を持つと考えました。彼のアプローチは、認知療法とは異なる心理療法の方法です。

- H. Eysenck(ハンス・アイゼンク)は、行動療法で活躍した人物であり、特に個性や知能の研究で知られています。彼は認知療法とは異なる心理療法のアプローチを提唱しました。

- H. Sullivan(ハリー・サリヴァン)は、対人関係論を提唱した人物であり、人間の心理や行動は対人関係の中で形成されると考えました。彼のアプローチは、認知療法とは異なる心理療法の方法です。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第81問

老年期における精神保健上の問題として正しいのはどれか。

1: 自我同一性の獲得

2: エディプス葛藤

3: 空の巣症候群

4: モラトリアム

5: 社会的孤立

- 答え:5

- 解説:老年期における精神保健上の問題として正しいのは、社会的孤立である。これは、社会の中で居場所や社会的な安定性を持たない状態であり、老年期の人々が抱える問題である。他にも若者、学生、外国人なども対象になる。

- 自我同一性の獲得は、青年期に獲得されるべき心理社会的課題であり、老年期の精神保健上の問題ではない。

- エディプス葛藤は、3~6歳の男子が父親に敵意を抱き、母親に愛情を求めようとする性的願望のことであり、老年期の精神保健上の問題ではない。

- 空の巣症候群は、40~50歳の母親が子供の独立により起こる一過性の抑うつ症状のことであり、老年期の精神保健上の問題ではない。

- モラトリアムは、青年期に社会で役割を引き受けるようになるまで猶予期間のことであり、老年期の精神保健上の問題ではない。

- 社会的孤立は、社会の中で居場所や社会的な安定性を持たない状態であり、老年期の精神保健上の問題である。他にも若者、学生、外国人なども対象になる。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第82問

Tinel徴候が陽性となるのはどれか。

1: 視床症候群

2: 手根管症候群

3: Cushing症候群

4: 内側縦束症候群

5: Shy-Drager症候群

- 答え:2

- 解説:Tinel徴候は、絞扼部の圧迫によりしびれが誘発される徴候で、手根管症候群の診断に使用されます。他の選択肢はTinel徴候とは関係がありません。

- 視床症候群は、視床膝状体動脈の出血や閉塞が原因で、病巣と反対側の知覚障害や異常な自発痛、不全麻痺、運動失調、片側の舞踏様運動やアテトーゼ様運動が特徴です。Tinel徴候とは関係ありません。

- 手根管症候群は、手根管内の圧力が高まることで正中神経の絞扼性神経障害が生じる症状で、母指~環指橈側のしびれや知覚低下、猿手、手根管近位のTinel徴候が見られます。このため、Tinel徴候が陽性となる症状は手根管症候群です。

- Cushing症候群は、副腎皮質からコルチゾールが過剰に分泌される症状で、満月様顔貌、中心性肥満、皮膚の菲薄化、高血圧、月経異常、多毛、骨粗鬆症などが特徴です。Tinel徴候とは関係ありません。

- 内側縦束症候群は、多発性硬化症の特徴的な症状で、外転眼の単眼性眼振や内転眼の内転障害、脳幹部の傍正中部病変が見られます。Tinel徴候とは関係ありません。

- Shy-Drager症候群は、自律神経症状を初発症状とし、進行すると小脳症状やパーキンソニズムが出現します。主な変性・萎縮部位は自律神経核です。Tinel徴候とは関係ありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第83問

第7頸髄後根の障害で生じるのはどれか。

1: 下垂手

2: Horner徴候

3: 腕橈骨筋の萎縮

4: 上腕三頭筋腱反射の低下

5: 上腕二頭筋の線維束性収縮

- 答え:4

- 解説:第7頸髄後根の障害は、上腕三頭筋腱反射の低下を引き起こします。第7頸髄後根は上腕三頭筋に関与しており、その障害により腱反射が低下するためです。

- 下垂手は橈骨神経の障害により生じます。手関節背屈および全指のMP関節伸展が障害されるため、下垂手が生じるのです。

- Horner徴候は、第8頸髄レベル~第2胸椎レベルまでの交感神経の障害により生じます。第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 腕橈骨筋の萎縮は、第5,6頸椎レベルの障害により生じます。第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 上腕三頭筋腱反射の低下は、第7頸髄後根の障害により生じます。第7頸髄後根は上腕三頭筋に関与しており、その障害により腱反射が低下するためです。

- 上腕二頭筋の線維束性収縮は、第5頸椎レベルの障害により生じます。運動神経や脊髄前角細胞の障害により生じる現象であり、第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第84問

切断について正しいのはどれか。

1: 上腕切断(短断端)では肩内転拘縮を生じやすい。

2: 前腕切断(中断端)では肘伸展拘縮を生じやすい。

3: Chopart関節離断では足内反変形を生じやすい。

4: Lisfranc関節離断では足外反変形を生じやすい。

5: 大腿切断(標準切断)では股内転拘縮を生じやすい。

- 答え:3

- 解説:この問題では、切断に関連する拘縮や変形について正しい選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は3で、Chopart関節離断では足内反変形を生じやすいことが述べられています。

- 選択肢1は間違いです。上腕切断(短断端)では、拘縮を生じにくいのが一般的です。

- 選択肢2は間違いです。前腕切断(中断端)では、拘縮を生じにくいのが一般的です。

- 選択肢3は正しいです。Chopart関節離断では、尖足や足内反変形を生じやすいです。これは、背屈筋群の腱がすべて付着部より中枢部で切断されるのに対し、底屈の主動作筋である下腿三頭筋が残存するためです。

- 選択肢4は間違いです。Lisfranc関節離断では、尖足や足内反変形を生じやすいです。これは、背屈の主動作筋である前脛骨筋腱が切断されるのに対し、底屈の主動作筋である下腿三頭筋と、内反の主動作筋である後脛骨筋が残存するためです。

- 選択肢5は間違いです。大腿切断(標準切断)では、股関節屈曲、外転、外旋拘縮を生じやすいです。これは、内転筋群や、大腿筋膜張筋、薄筋などの内旋筋群、伸展の主動作筋であるハムストリングスなどが切断されるのに対し、外転、外旋、屈曲筋群が残存するためです。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第85問

悪性リンパ腫について正しいのはどれか。

1: 腫瘤形成は稀である。

2: 多発性骨髄腫はT細胞に由来する。

3: B細胞性リンパ腫が15%を占める。

4: 非ホジキンリンパ腫が5%を占める。

5: リンパ球を発生母体とする腫瘍である。

- 答え:5

- 解説:悪性リンパ腫はリンパ球を発生母体とする腫瘍で、リンパ球の分化段階に従って亜型に分類される。悪性リンパ腫には非ホジキンリンパ腫(B細胞性、T細胞性、ナチュラルキラー細胞性)とホジキンリンパ腫があり、非ホジキンリンパ腫が悪性リンパ腫の90%以上を占める。

- 選択肢1は間違いです。悪性リンパ腫では、頸部や腋窩に腫瘤が形成されやすいため、腫瘤形成は稀ではありません。

- 選択肢2は間違いです。多発性骨髄腫はB細胞に由来する疾患であり、T細胞に由来するものではありません。

- 選択肢3は間違いです。B細胞性リンパ腫は悪性リンパ腫の中で70%を占めるため、15%ではありません。

- 選択肢4は間違いです。非ホジキンリンパ腫は悪性リンパ腫の90%以上を占めるため、5%ではありません。

- 選択肢5は正しいです。悪性リンパ腫はリンパ球を発生母体とする腫瘍であり、リンパ球の分化段階に従って亜型に分類されます。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第86問

骨折の名称と部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Cotton骨折 ── 大腿骨

2: Dupuytren骨折 ── 第1中手骨

3: Galeazzi骨折 ── 橈 骨

4: Jefferson骨折 ── 環 椎

5: Straddle骨折 ── 上腕骨

- 答え:3 ・4

- 解説:この問題では、骨折の名称とそれに対応する部位を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、Galeazzi骨折と橈骨、Jefferson骨折と環椎です。

- Cotton骨折は大腿骨ではなく、足関節果部の骨折です。この選択肢は間違いです。

- Dupuytren骨折は第1中手骨ではなく、足関節内果骨折、遠位脛腓関節の離開、腓骨骨幹部または頸部の螺旋状骨折を合併したものです。この選択肢は間違いです。

- Galeazzi骨折は正しく、橈骨骨幹部遠位1/3の骨折、遠位橈尺関節の脱臼を合併したものです。この選択肢は正しいです。

- Jefferson骨折は正しく、環椎の粉砕骨折です。この選択肢は正しいです。

- Straddle骨折は上腕骨ではなく、骨盤の恥骨と坐骨の骨折です。この選択肢は間違いです。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第87問

視床痛について正しいのはどれか。

1: CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉type Iに分類される。

2: 発症頻度は脳卒中患者の30%程度である。

3: 脳卒中発症直後に生じる症例が多い。

4: 鎮痛剤は無効であることが多い。

5: 手部に腫脹を伴う。

- 答え:4

- 解説:視床痛は、脳卒中や脳損傷によって視床が損傷されることで引き起こされる疼痛で、鎮痛剤が効かないことが多い特徴があります。

- CRPS type Iは視床痛とは別の症状であり、反射性交感神経反射ジストロフィーと呼ばれます。

- 視床痛の発症頻度は脳卒中患者の約10%程度であり、30%ではありません。

- 視床痛は脳卒中発症直後から数年経過してまで生じることがありますが、必ずしも直後に生じるわけではありません。

- 視床痛は鎮痛剤が効かないことが多いため、この選択肢が正しいです。

- 手部に腫脹を伴うのは肩手症候群であり、視床痛では一般的には見られません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第88問

心原性脳塞栓症の原因として誤っているのはどれか。

1: 卵円孔開存

2: 拡張型心筋症

3: 三尖弁狭窄症

4: 慢性心房細動

5: 感染性心内膜炎

- 答え:3

- 解説:心原性脳塞栓症の原因は、心内血栓形成の原因となる状況が関与しています。これには心房細動、卵円孔開存、先天性心疾患、人工弁置換術後、低左心室機能(心筋梗塞後、心筋症)、感染性心内膜炎、心臓腫瘍などが含まれます。

- 卵円孔開存は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。これは、左右の心房間にある卵円孔が閉じずに開いたままの状態で、これにより血栓が左心房から右心房へ移動し、さらに体循環へと進むことがあります。

- 拡張型心筋症は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。拡張型心筋症では、心筋が弱くなり拡張能力が低下するため、血液の流れが悪くなり、心内血栓が形成される可能性があります。

- 三尖弁狭窄症は心原性脳塞栓症の原因ではありません。三尖弁狭窄症は、右房と右室の間の三尖弁が狭くなる病態で、静脈血が右室に流れ込むことが困難となります。その結果、血液が左房へ流れこみ、酸素の含有量が低い血液が体に送られることでチアノーゼを引き起こします。

- 慢性心房細動は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。心房細動では、心房の収縮が不規則になり、血液の流れが悪くなるため、心内血栓が形成されるリスクが高まります。

- 感染性心内膜炎は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。感染性心内膜炎では、心臓の内膜に細菌が感染し、炎症が起こります。これにより、血栓が形成されやすくなり、脳への血栓塞栓が起こる可能性があります。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第89問

進行性核上性麻痺について正しいのはどれか。

1: 延髄が萎縮する。

2: L-Dopaが著効する。

3: 頸部が前屈位となる。

4: 垂直方向の眼球運動障害を呈する。

5: MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下する。

- 答え:4

- 解説:進行性核上性麻痺は40歳以降に発症する神経変性疾患で、パーキンソニズム、認知症、眼球運動障害が主な症状です。正しい選択肢は垂直方向の眼球運動障害を呈することです。

- 進行性核上性麻痺では延髄は萎縮しません。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、L-Dopaが著効する場合は除外されます。この選択肢は正しくありません。

- 進行性核上性麻痺では、頸部のジストニアにより頸部が後屈位となることが一般的です。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、核上性眼球運動障害により垂直方向の眼球運動障害を呈することが特徴的です。この選択肢が正しいです。

- MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下するのはパーキンソン病であり、進行性核上性麻痺では通常正常です。この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第90問

疾患と遺伝形式の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋強直性ジストロフィー ── 常染色体優性遺伝

2: 脊髄性進行性筋萎縮症 ── 伴性劣性遺伝

3: Becker型筋ジストロフィー ── 常染色体劣性遣伝

4: Duchenne型筋ジストロフィー ── 常染色体優性遺伝

5: Huntington病 ── 伴性劣性遺伝

- 答え:1

- 解説:この問題では、疾患とその遺伝形式の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは筋強直性ジストロフィーと常染色体優性遺伝です。

- 筋強直性ジストロフィーは常染色体優性遺伝の疾患であり、正しい組み合わせです。常染色体優性遺伝では、病気の遺伝子を1つだけ持っていても病気が発症します。

- 脊髄性進行性筋萎縮症は常染色体劣性遺伝の疾患であり、伴性劣性遺伝ではありません。常染色体劣性遺伝では、病気の遺伝子を2つ持っていないと病気が発症しません。

- Becker型筋ジストロフィーは伴性劣性遺伝の疾患であり、常染色体劣性遺伝ではありません。伴性劣性遺伝では、X染色体上の遺伝子が原因で、女性はキャリアになりやすく、男性が病気を発症しやすい特徴があります。

- Duchenne型筋ジストロフィーは伴性劣性遺伝の疾患であり、常染色体優性遺伝ではありません。伴性劣性遺伝では、X染色体上の遺伝子が原因で、女性はキャリアになりやすく、男性が病気を発症しやすい特徴があります。

- Huntington病は常染色体優性遺伝の疾患であり、伴性劣性遺伝ではありません。常染色体優性遺伝では、病気の遺伝子を1つだけ持っていても病気が発症します。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第91問

急性心筋梗塞の発症後の血液検査所見で上昇がみられないのはどれか。

1: クレアチニン

2: トロポニンT

3: ミオグロビン

4: 乳酸脱水素酵素(LD)

5: クレアチンキナーゼ(CK)

- 答え:1

- 解説:急性心筋梗塞の発症後の血液検査で上昇が見られるのは、白血球、ミオグロビン、クレアチンキナーゼ(CKまたはCPK)、AST(GOT)、乳酸脱水素酵素、トロポニンT、ミオシン軽鎖1である。クレアチニンは、急性心筋梗塞発症後には上昇しない。

- クレアチニンは、クレアチンリン酸が代謝された後にできる老廃物で、腎臓で濾過されて尿として排出される。血中のクレアチニン濃度が上昇しているということは腎臓の機能が低下していることを表しているが、急性心筋梗塞発症後には上昇しないため、正しい答えである。

- トロポニンTは、急性心筋梗塞発症3~4時間後に上昇し、発症後10~20時間後と3~7日後に最高値を示す。従って、急性心筋梗塞発症後に上昇するため、間違いである。

- ミオグロビンは、急性心筋梗塞発症3~4時間後に上昇し、発症後6~10時間後に最高値を示す。従って、急性心筋梗塞発症後に上昇するため、間違いである。

- 乳酸脱水素酵素(LD)は、急性心筋梗塞発症6~10時間後に上昇し、発症後2~3日後に最高値を示す。従って、急性心筋梗塞発症後に上昇するため、間違いである。

- クレアチンキナーゼ(CK)は、骨格筋、心筋などの筋肉に多量に存在する酵素で、急性心筋梗塞発症4~6時間後に上昇し、発症後17~24時間後に最高値を示す。従って、急性心筋梗塞発症後に上昇するため、間違いである。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第92問

遠城寺式乳幼児分析的発達検査(九大小児科改訂版)で1歳6か月までに獲得されるのはどれか。

1: ボールを前にける。

2: 積木を横に二つ以上ならべる。

3: お菓子のつつみ紙をとって食べる。

4: 親から離れて遊ぶ。

5: 大きい、小さいがわかる。

- 答え:3

- 解説:遠城寺式乳幼児分析的発達検査(九大小児科改訂版)は、乳幼児の発達を評価するための検査であり、各年齢に応じた発達課題が設定されている。この問題では、1歳6か月までに獲得される発達課題を選ぶことが求められている。

- 「ボールを前にける」は1歳9か月~2歳で獲得される発達課題であり、1歳6か月までに獲得されるものではない。

- 「積木を横に二つ以上ならべる」は1歳9か月~2歳で獲得される発達課題であり、1歳6か月までに獲得されるものではない。

- 「お菓子のつつみ紙をとって食べる」は1歳~1歳2か月で獲得される発達課題であり、1歳6か月までに獲得されるものであるため、正しい選択肢である。

- 「親から離れて遊ぶ」は容易に母親から離れる時期の1歳8か月~2歳で獲得される発達課題であり、1歳6か月までに獲得されるものではない。

- 「大きい、小さいがわかる」は2歳前後で獲得される発達課題であり、1歳6か月までに獲得されるものではない。

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第93問

COPDについて正しいのはどれか。

1: 肺癌を合併することは稀である。

2: 安静時エネルギー消費量が減少している。

3: 増悪時の補助換気療法は非侵襲的陽圧換気〈NPPV〉が用いられる。

4: 呼吸リハビリテーションを行っても抑うつ・不安の改善は得られない。

5: COPD assessment test〈CAT〉は点数が高いほどQOLが高いことを示す。

- 答え:3

- 解説:COPDに関する正しい選択肢は、増悪時の補助換気療法に非侵襲的陽圧換気(NPPV)が用いられるというものです。他の選択肢は誤りであり、それぞれの選択肢について説明します。

- 肺癌を合併することは稀ではありません。COPD患者の約40%前後で肺癌が合併することが知られています。

- 安静時エネルギー消費量は減少しているわけではありません。COPD患者は常に呼吸筋を多く使用しているため、安静時エネルギー消費量は増大します。

- 増悪時の補助換気療法には非侵襲的陽圧換気(NPPV)が用いられることが正しいです。NPPVは患者の呼吸をサポートし、呼吸不全の改善に役立ちます。

- 呼吸リハビリテーションを行っても抑うつ・不安の改善は得られないというのは誤りです。呼吸リハビリテーションは、患者の抑うつ・不安の改善にも効果があると報告されています。

- COPD assessment test(CAT)は点数が高いほどQOLが高いことを示すわけではありません。実際には、CATの点数が高いほどQOLが低いことを示します。CATは8項目で患者のQOLを総合的に判定できる質問票です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第94問

介護保険制度について正しいのはどれか。

1: 財源は全て公費で負担される。

2: 都道府県の担当部署に申請する。

3: 利用者は自由に事業者を選定できる。

4: 第二号被保険者の対象年齢は65歳以上である。

5: 介護度は介護認定審査会の1次判定で決定される。

- 答え:3

- 解説:介護保険制度は、利用者が自由に事業者を選定できる制度であり、財源は公費と保険料で負担され、申請は市区町村の担当部署に行われる。また、第一号被保険者の対象年齢は65歳以上であり、第二号被保険者の対象年齢は40歳から64歳までである。介護度は介護認定審査会の2次判定で決定される。

- 選択肢1は間違いです。介護保険制度の財源は、公費と保険料の両方で負担されます。

- 選択肢2は間違いです。介護保険制度の申請は、市区町村の担当部署に行われます。

- 選択肢3は正しいです。介護保険制度では、利用者が自由にサービス提供事業者を選定できます。

- 選択肢4は間違いです。第一号被保険者の対象年齢は65歳以上であり、第二号被保険者の対象年齢は40歳から64歳までです。

- 選択肢5は間違いです。介護度は介護認定審査会の2次判定で決定されます。1次判定は、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定で行われます。

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第95問

de Quervain〈ドケルバン〉病で腱鞘炎を起こすのはどれか。

1: 固有示指伸筋腱

2: 尺側手根伸筋腱

3: 総指伸筋腱

4: 長母指外転筋腱

5: 長母指伸筋腱

- 答え:4

- 解説:ドケルバン病は狭窄性腱鞘炎で、短母指伸筋腱と長母指外転筋腱の2本の腱が通る腱鞘で炎症が起こり、手関節部に疼痛が出現します。

- 固有示指伸筋腱はドケルバン病とは関係ありません。

- 尺側手根伸筋腱はドケルバン病とは関係ありません。尺側手根伸筋腱炎はスポーツ選手に多く出現し、過負荷により起こります。

- 総指伸筋腱はドケルバン病とは関係ありません。上腕骨外側上顆炎に関係し、テニス肘と呼ばれています。

- ドケルバン病では長母指外転筋腱に腱鞘炎が起こります。このため、選択肢4が正解です。

- 長母指伸筋腱はドケルバン病とは関係ありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第96問

我が国の65歳以上の高齢者における軽度認知障害〈MCI〉の有病率として適切なのはどれか。

1: 5%

2: 15%

3: 35%

4: 50%

5: 70%

- 答え:2

- 解説:軽度認知障害(MCI)は、正常な状態と認知症の中間の状態であり、日常生活に支障はないが、物忘れなどの症状がある。我が国の65歳以上の高齢者におけるMCIの有病率は約15%であり、約400万人と推計されている。

- 5%では低すぎます。実際の有病率は約15%であり、約400万人と推計されています。

- 15%が正しい答えです。我が国の65歳以上の高齢者におけるMCIの有病率は約15%であり、約400万人と推計されています。年間10~30%が認知症に進行するとの報告がある。

- 35%では高すぎます。実際の有病率は約15%であり、約400万人と推計されています。

- 50%では高すぎます。実際の有病率は約15%であり、約400万人と推計されています。

- 70%では高すぎます。実際の有病率は約15%であり、約400万人と推計されています。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第97問

知的障害がみられうる疾患の中で、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)が特徴的なのはどれか。

1: 結節性硬化症

2: 神経線維腫症

3: ネコ鳴き症候群

4: Williams症候群

5: Prader-Willi症候群

- 答え:2

- 解説:この問題では、知的障害がみられる疾患の中で、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)が特徴的な疾患を選ぶ必要があります。正解は神経線維腫症で、生まれた時からミルクコーヒー色の皮膚色素沈着がみられます。

- 結節性硬化症は優性遺伝性疾患で、精神遅滞やけいれん発作、顔面部にあざのような皮脂腺腫を認めることがありますが、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)は特徴的ではありません。

- 神経線維腫症は正解で、生まれた時からミルクコーヒー色の皮膚色素沈着(カフェオレ斑)がみられます。神経線維腫が脳神経や脊髄神経にみられることもあり、けいれん発作や精神遅滞を生じることがある。

- ネコ鳴き症候群では、小頭、丸顔、眼間開離など顔貌所見はあるが、皮膚症状の特徴はなく、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)は特徴的ではありません。

- Williams症候群では、太い内側眉毛、眼間狭小、鞍鼻など妖精様顔貌はあるが、皮膚症状の特徴はなく、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)は特徴的ではありません。

- Prader-Willi症候群では、新生児期に筋緊張低下、色素低下、外性器低形成を特徴としていますが、皮膚色素沈着(カフェオレ斑)は特徴的ではありません。

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第98問

曝露反応妨害法が有効なのはどれか。

1: 強迫性障害

2: 身体化障害

3: 神経性過食症

4: 全般性不安障害

5: PTSD〈外傷後ストレス障害〉

- 答え:1

- 解説:曝露反応妨害法は認知行動療法の一つで、患者を不安に曝すことで徐々に慣れさせ、強迫行為を行わないようにする方法です。強迫性障害に対して有効な治療法とされています。

- 強迫性障害は、曝露反応妨害法が有効な治療法です。患者を不安に曝すことで徐々に慣れさせ、強迫行為を行わないようにすることが目的です。

- 身体化障害の治療には、曝露反応妨害法ではなく、認知行動療法や支持的精神療法が有効です。身体化障害は、心理的な問題が身体的な症状として現れる障害です。

- 神経性過食症の治療には、曝露反応妨害法ではなく、認知行動療法や対人関係療法が有効です。神経性過食症は、過度な食事を繰り返すことで精神的な問題を緩和しようとする障害です。

- 全般性不安障害の治療には、曝露反応妨害法ではなく、認知行動療法が有効です。全般性不安障害は、日常生活において過度な不安や心配を感じることが特徴の障害です。

- PTSD(外傷後ストレス障害)の治療には、曝露反応妨害法ではなく、持続暴露療法や認知行動療法が有効です。PTSDは、外傷的な出来事を経験した後に、その記憶や恐怖が繰り返し蘇る障害です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第99問

ナルコレプシーに認められない症状はどれか。

1: 睡眠発作

2: 睡眠麻痺

3: 入眠時幻覚

4: けいれん発作

5: 情動脱力発作

- 答え:4

- 解説:ナルコレプシーの主な症状は、睡眠発作、情動脱力発作、睡眠麻痺、入眠時幻覚です。これらの症状以外のものはナルコレプシーには認められません。

- 睡眠発作は、制御できない突然の眠気であり、ナルコレプシーの症状の1つです。

- 睡眠麻痺は、入眠前後や起床直後に体を動かせなくなる状態で、ナルコレプシーの症状の1つです。

- 入眠時幻覚は、入眠時に幻覚を見る症状で、ナルコレプシー患者の約3分の1にみられます。これもナルコレプシーの症状の1つです。

- けいれん発作は、ナルコレプシーには認められない症状であり、この問題の正解です。

- 情動脱力発作は、突発的な感情により意識消失を伴わない突然の筋力低下が起こる症状で、ナルコレプシーの症状の1つです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第100問

てんかんについて正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 単純部分発作は意識障害を伴わない。

3: 高齢になるとてんかんの発症率は低下する。

4: 熱性けいれんの半数以上はてんかんに移行する。

5: 症候性てんかんは特発性てんかんに比べ予後が良い。

- 答え:2

- 解説:てんかんは脳の神経細胞が過剰に興奮することで発生する病気であり、性別や年齢に関係なく発症する。単純部分発作は意識障害を伴わない。熱性けいれんはてんかんとは異なり、約5%がてんかんに移行する。症候性てんかんと特発性てんかんでは予後が異なる。

- 選択肢1は間違いです。てんかんは性別に関係なく発症する病気であり、女性に多いとは言えません。

- 選択肢2は正しいです。単純部分発作は、大脳皮質の一点にてんかん発作を起こす焦点があり、その支配領域に症状が出現する発作である。意識障害はみられないため、この選択肢が正解です。

- 選択肢3は間違いです。てんかんは年齢に関係なく発症する病気であり、高齢になると発症率が低下するとは言えません。

- 選択肢4は間違いです。熱性けいれんは、発熱を伴う発作であり、てんかんとは異なります。熱性けいれんの約5%がてんかんに移行するとされています。

- 選択肢5は間違いです。症候性てんかんは原因が特定できるてんかんで、予後は不良なことが多いです。一方、特発性てんかんは原因が特定できないてんかんで、予後は良好であることが多いです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する