理学療法士国家試験:第54回午前の過去問

第54回午前:第1問

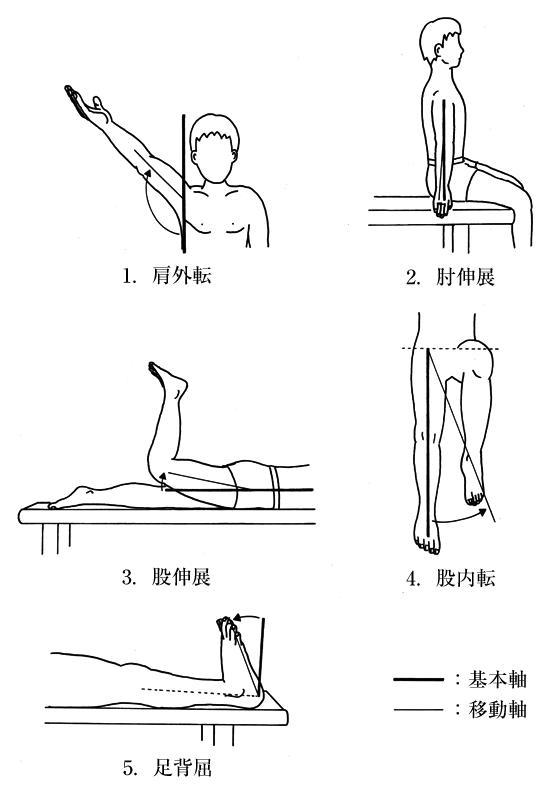

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

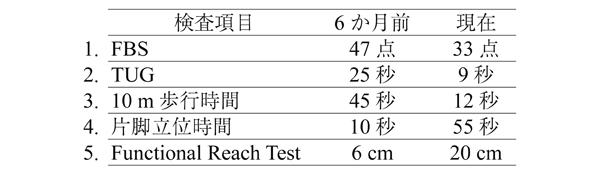

第54回午前:第2問

32歳の女性。下痢症状の後に四肢の脱力が出現したGuillain-Barré症候群で、入院2週後のGuillain-Barré障害スコアが5(人工呼吸管理)であった。グラフは表の3項目の合計点と歩行の関係を示す。この患者が発症6か月後に歩行不可能な確率はどれか。

1: 20%

2: 30%

3: 60%

4: 80%

5: 90%

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

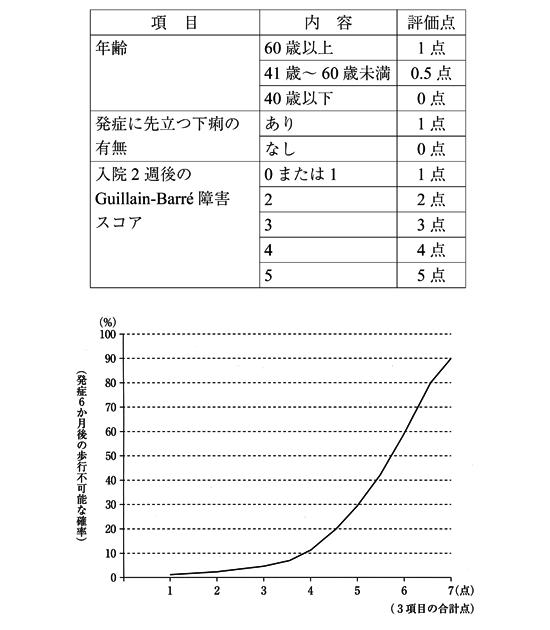

第54回午前:第3問

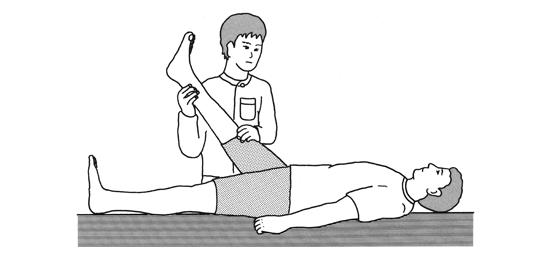

検査方法を図に示す。この検査方法はどれか。

1: Oberテスト

2: Patrickテスト

3: SLRテスト

4: Thomasテスト

5: Thompsonテスト

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第4問

検査方法を図に示す。この検査で陽性となるのはどれか。

1: アキレス腱断裂

2: 膝蓋骨脱臼

3: 大腿筋膜張筋短縮

4: 大腿四頭筋短縮

5: ハムストリングス損傷

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

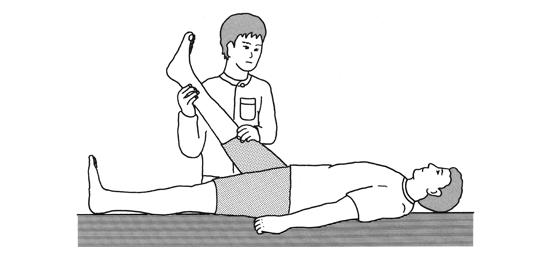

第54回午前:第5問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

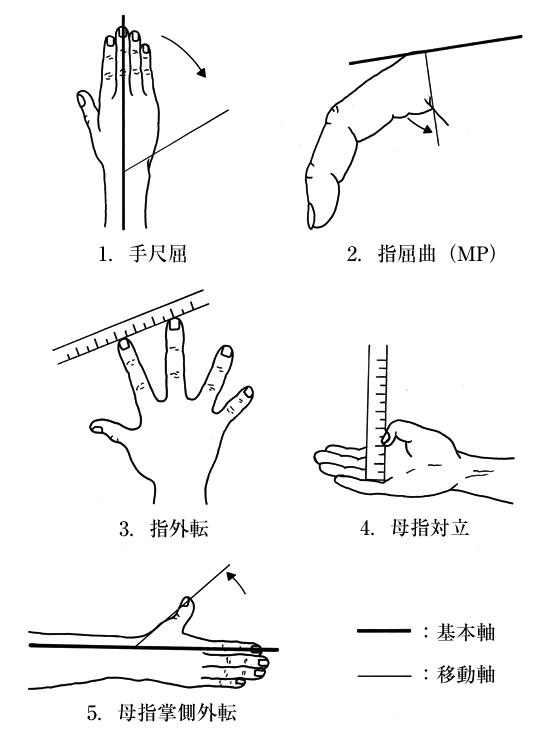

第54回午前:第6問

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第7問

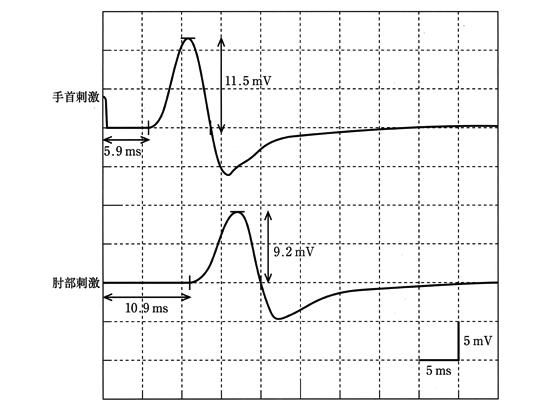

正中神経を手首と肘部で電気刺激した運動神経伝導検査の波形を示す。この運動神経伝導検査から考えられる病態はどれか。ただし、手首と肘部の刺激部位間の距離は175 mmである。(正常範囲:振幅3.5 mV以上、運動神経伝導速度48 m/s以上)

1: 運動ニューロン変性

2: 軸索変性

3: 神経筋接合部異常

4: 正常

5: 脱髄

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

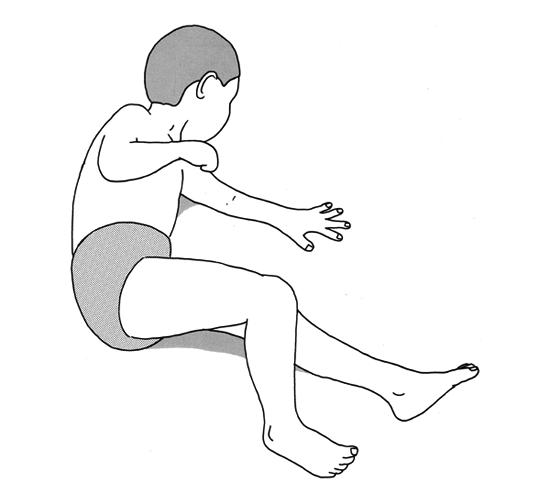

3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。

1: Moro反射

2: Galant反射

3: 緊張性迷路反射

4: 交叉性伸展反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

45歳の男性。会社の事務職として働いていたが、自転車運転中に自動車にはねられ、びまん性軸索損傷を受傷した。身体機能に問題がなかったため、1か月後に以前と同じ部署である庶務に復職した。仕事を依頼されたことや仕事の方法は覚えているが、何から手を付ければ良いのか優先順位が付けられず、周囲の同僚から仕事を促されてしまう状況である。考えられるのはどれか。

1: 記憶障害

2: コミュニケーション障害

3: 失行

4: 失認

5: 遂行機能障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。疑うべき疾患はどれか。

1: 股関節脱臼

2: 坐骨骨折

3: 大腿骨近位部骨折

4: 恥骨結合離開

5: 恥骨骨折

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第14問

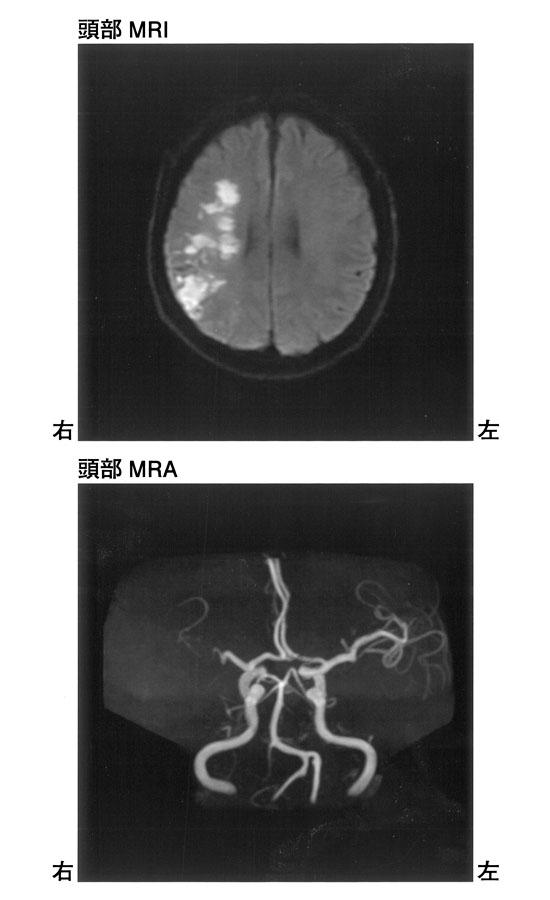

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第16問

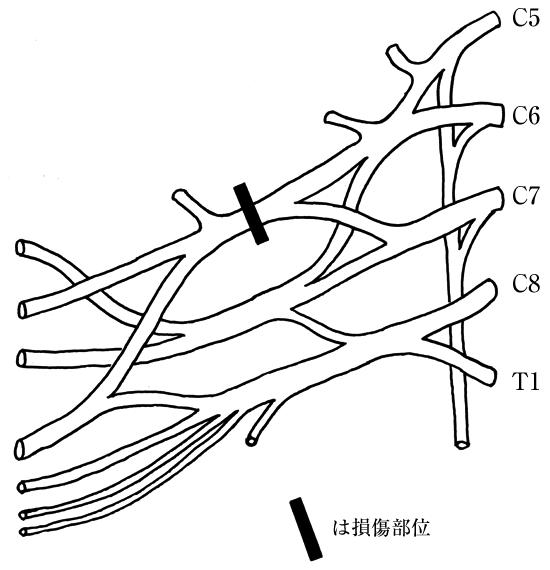

42歳の男性。スキーの滑走中に転倒し、腕神経叢の図に示す部位を損傷した。前腕外側(橈側)と手の掌側の母指から環指に感覚鈍麻がある。筋力低下をきたす筋はどれか。2つ選べ。

1: 円回内筋

2: 三角筋

3: 小指外転筋

4: 上腕三頭筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第18問

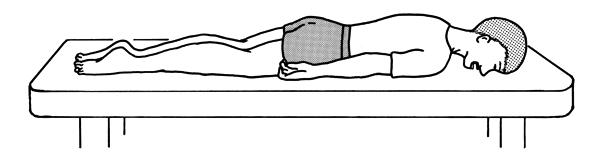

図に示す排痰体位に対応する肺区域で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肺尖区(S1)

2: 後上葉区(S2)

3: 上-下葉区(S6)

4: 前肺底区(S8)

5: 後肺底区(S10)

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第19問

78歳の男性。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪により人工呼吸器管理中である。意識レベルJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅱ-20、体温37.5℃、呼吸数は26回/分、努力性呼吸を認める。二次的合併症の予防目的で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸介助

2: 体位排痰法

3: ベッドアップ

4: 関節可動域運動

5: 徒手的抵抗運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

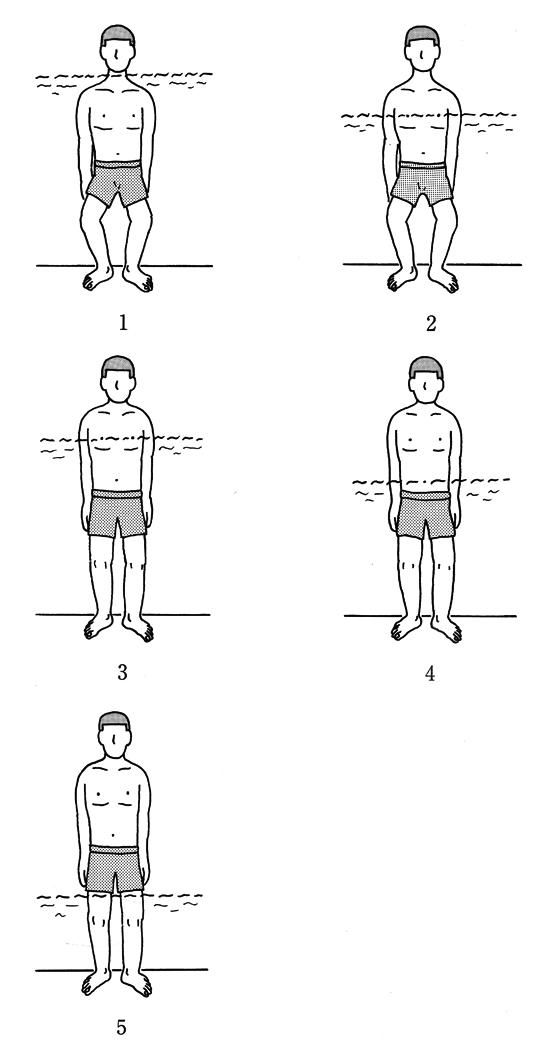

第54回午前:第20問

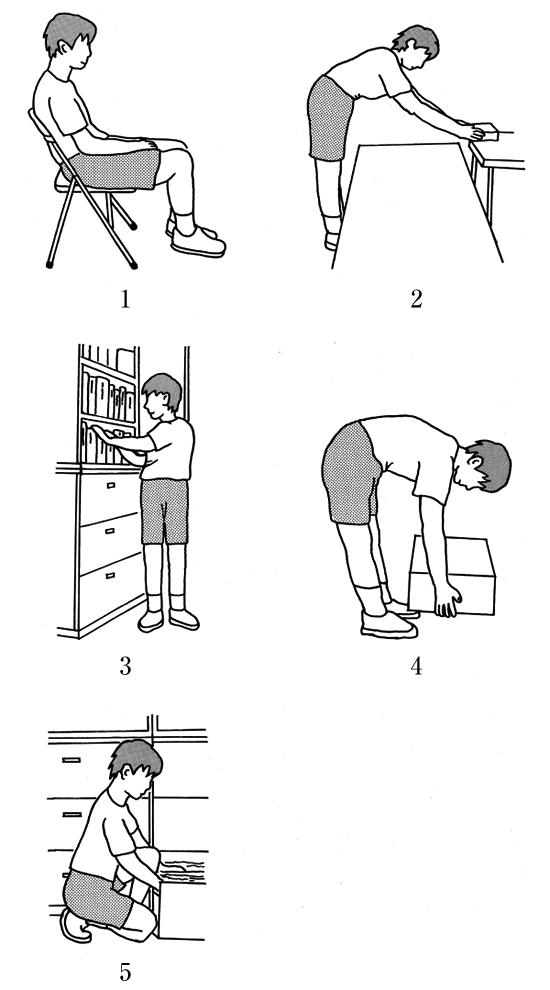

図に示す姿勢のうち、労働災害予防を目的とした動作指導で適切な作業姿勢はどれか。

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第21問

治療についてのインフォームドコンセントで適切なのはどれか。

1: 治療者は専門用語で説明する。

2: 患者の同意内容は文書で保存する。

3: 治療者は患者の要求があってから説明する。

4: 判断能力に関わらず患者の決定が優先される。

5: 患者は正当な理由がなければ同意を撤回できない。

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第22問

SOAPで正しいのはどれか。

1: Oには患者の訴えを記載する。

2: Sには検査データを記載する。

3: Pには検査結果の解釈を記載する。

4: 問題志向型診療記録として記載する。

5: Aには理学療法プログラムを記載する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第23問

固定負荷にて行う運動負荷試験はどれか。

1: Bruce法

2: ランプ負荷法

3: 6分間歩行テスト

4: マスターシングルテスト

5: シャトルウォーキングテスト

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第24問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 下腿軸への垂直線―足底面

2: 下腿軸への垂直線―足背面

3: 腓骨への垂直線――足底面

4: 腓骨への垂直線――足背面

5: 腓骨への垂直線――第5中足骨

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第25問

関節可動域が正常な患者に対し、Danielsらの徒手筋力テストの段階5の検査で、軽度屈曲位で抵抗を加えるのはどれか。

1: 肩関節伸展

2: 肘関節伸展

3: 手関節伸展

4: 股関節伸展

5: 頸部複合伸展

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第27問

認知症の原因になりにくい疾患はどれか。

1: 葉酸欠乏症

2: 正常圧水頭症

3: 慢性硬膜下血腫

4: 甲状腺機能亢進症

5: ビタミンB12欠乏症

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第28問

歩行周期で立脚相直前から活動し、踵接地時に大きな活動を示す下肢の筋はどれか。2つ選べ。

1: 下腿三頭筋

2: 前脛骨筋

3: 大腿四頭筋

4: 長母指屈筋

5: 腸腰筋

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第29問

内反足に対する最も適切な靴の補正はどれか。

1: Thomasヒール

2: 内側フレアヒール

3: クッションヒール

4: メタタルザルバー

5: 外側ソールウェッジ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第30問

関節リウマチにおいて、余暇、仕事、身の回りのことの3つの要素から機能状態の程度を示す指標はどれか。

1: CMI

2: DAS28〈disease activity score 28〉

3: Larsen分類

4: Sharp score

5: Steinbrockerのclass分類

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第31問

尺骨骨幹部骨折と橈骨小頭の脱臼を生じるのはどれか。

1: Barton骨折

2: Colles骨折

3: Galeazzi骨折

4: Monteggia骨折

5: Smith骨折

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第33問

上腕二頭筋腱炎で陽性所見を呈する検査はどれか。

1: Adsonテスト

2: Apleyテスト

3: Finkelsteinテスト

4: Kempテスト

5: Yergasonテスト

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第34問

脳卒中片麻痺患者に用いられる評価法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉はADLの評価を含む。

2: JSS〈Japan Stroke Scale〉は関節可動域の評価を含む。

3: mRSは歩行速度の評価を含む。

4: NIHSSは意識状態の評価を含む。

5: SIASは非麻痺側機能の評価を含む。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第35問

Parkinson病に対する包括的な評価指標であるUPDRSの評価項目でないのはどれか。

1: 感覚

2: 姿勢

3: 歩行

4: 知的機能

5: ジスキネジア

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第36問

GMFMで正しいのはどれか。

1: GMFM-88は間隔尺度として使用される。

2: 各項目は0~4の5段階評価で判定する。

3: 脳性麻痺のための標準化された発達評価である。

4: 健常5歳児であれば達成可能な項目で構成される。

5: Item Mapの使用により認知機能の判定が可能である。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第37問

NYHA分類で正しいのはどれか。

1: 5段階分類である。

2: 自覚症状により重症度を分類する。

3: Ⅰ度では心疾患を有し、日常生活で疲労、呼吸困難がある。

4: Ⅱ度では日常生活以下の労作で疲労、呼吸困難がある。

5: Ⅳ度では安静時に心不全症状はみられない。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第38問

成人に対する一次救命処置で正しいのはどれか。

1: 胸骨圧迫は1分間に100~120回のテンポで行う。

2: 胸骨圧迫は胸骨が1 cm程度沈む強さで圧迫する。

3: AEDによる電気ショック後には胸骨圧迫を行わない。

4: 人工呼吸(口対口呼吸)の吹込みは続けて10回以上行う。

5: 胸骨圧迫をしながらAEDによる電気ショックを与える。

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第39問

筋力増強トレーニングの効果で正しいのはどれか。

1: 自動介助運動では効果は得られない。

2: 筋肥大が生じるまで効果は得られない。

3: 最大抵抗を用いれば月1回の運動で効果が得られる。

4: 等運動性運動ではトレーニングに用いた運動速度付近で大きな効果が得られる。

5: 最大筋力に対して極めて弱い抵抗運動であっても回数を増やすことで効果が得られる。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第42問

軽い運動から激しい運動へと運動強度を徐々に増加させるときの正常な循環応答で正しいのはどれか。

1: 運動中の心拍数変化は主に副交感神経活動の亢進によって生じる。

2: 運動強度の増加に伴い心筋への血流配分率が大幅に増加する。

3: 運動強度が増加しても動脈血酸素含量はほぼ一定である。

4: 運動開始から軽い運動中の心拍出量増加は主に心拍数の増加によって生じる。

5: 中等度から激しい運動中の一回拍出量は直線的に増加する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第43問

腹圧性尿失禁に対する筋力増強練習の対象で最も優先すべき筋群はどれか。

1: 腹筋群

2: 殿筋群

3: 骨盤底筋群

4: 脊柱起立筋群

5: 股関節外旋筋群

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第44問

小児でVolkmann拘縮を起こしやすいのはどれか。

1: 上腕骨顆上骨折

2: 上腕骨外顆骨折

3: 上腕骨近位部骨折

4: 上腕骨骨幹部骨折

5: 上腕骨内側上顆骨折

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第45問

偽関節を生じやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 手の舟状骨骨折

2: 鎖骨骨折

3: 肋骨骨折

4: 大腿骨頸部骨折

5: 踵骨骨折

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第47問

アテトーゼ型脳性麻痺に残存しやすい原始反射はどれか。

1: 吸啜反射

2: 手掌把握反射

3: 陽性支持反射

4: 交叉性伸展反射

5: 対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第48問

閉塞性動脈硬化症で正しいのはどれか。

1: 冷感はない。

2: 安静時痛はない。

3: しびれ感はない。

4: 間欠性跛行は体幹前傾で改善する。

5: 好発部位は大腿動脈から膝窩動脈である。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第49問

廃用症候群で正しいのはどれか。

1: 加齢による影響は少ない。

2: 二次性サルコペニアを認める。

3: 筋萎縮は上肢に強くみられる。

4: 進行しても摂食嚥下機能は保たれる。

5: 高齢者では高アルブミン血症を認める。

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第50問

身体的フレイルの特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 疲労感が増す。

2: BMIが増加する。

3: 動作が緩慢になる。

4: 寝たきり状態である。

5: Barthel Indexのスコアが高くなる。

- 答え:1 ・3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第51問

頸椎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 環椎に椎体はない。

2: 軸椎に上関節面はない。

3: 第4頸椎に鈎状突起はない。

4: 第5頸椎の横突孔は椎骨動脈が貫通しない。

5: 第7頸椎の棘突起先端は二分しない。

- 答え:1 ・5

- 解説:頸椎は椎骨の一部で、特徴的な構造を持っている。第1頸椎(環椎)と第2頸椎(軸椎)は特殊な形状を持ち、それ以降の頸椎も独自の特徴がある。

- 正しい。第1頸椎(環椎)は環状の椎骨で、椎体や棘突起、上・下関節突起を欠く。

- 間違い。第2頸椎(軸椎)は、上関節突起はないものの、上関節面はある。また、棘突起が大きいのが特徴である。

- 正しい。第3~7頸椎椎体の上面は、側縁が上方に向かって突出し、鈎状突起(椎体鈎)となる。

- 間違い。第5頸椎の横突起には横突孔があり、椎骨動・静脈の通路となっている。椎骨動脈は第6頸椎から上位の横突孔を通るのに対し、椎骨静脈は全頸椎の横突孔を通る。

- 間違い。第7頸椎(隆椎)は、頸椎の中で最も長い棘突起をもつが、その棘突起先端は二分しない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第52問

脳神経と支配筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 滑車神経―眼輪筋

2: 三叉神経―咬筋

3: 顔面神経―広頸筋

4: 舌咽神経―舌筋

5: 副神経――側頭筋

- 答え:2 ・3

- 解説:この問題では、正しい脳神経と支配筋の組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、2(三叉神経―咬筋)と5(副神経―側頭筋)です。

- 滑車神経は眼輪筋を支配していません。眼輪筋は顔面神経の側頭枝と頬骨枝によって支配されています。

- 三叉神経は咬筋を支配しており、正しい組み合わせです。咬筋は三叉神経の第3枝である下顎神経によって支配されています。

- 顔面神経は広頸筋を支配していません。広頸筋は顔面神経によって支配されています。

- 舌咽神経は舌筋を支配していません。舌筋の運動は舌下神経によって支配されています。また、舌筋の体性感覚は前2/3が三叉神経第3枝の舌神経、後1/3が舌咽神経によって支配されています。味覚は前2/3が顔面神経、後1/3が舌咽神経によって支配されています。

- 副神経は側頭筋を支配しており、正しい組み合わせです。側頭筋は三叉神経第3枝である下顎神経によって支配されています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第53問

脳の解剖で誤っているのはどれか。

1: 黒質は中脳にある。

2: 海馬は側頭葉にある。

3: 中小脳脚は中脳と小脳を連絡する。

4: 脳梁は左右の大脳半球を連絡する。

5: 中心溝は前頭葉と頭頂葉の間にある。

- 答え:3

- 解説:この問題では、脳の解剖に関する知識を問うています。正しい選択肢は3で、中小脳脚は中脳と小脳を連絡するという記述が誤りです。

- 選択肢1は正しいです。黒質は中脳に位置し、メラニンを持つニューロンからなる緻密部と、メラニンを持たないニューロンからなる網様部に分けられます。

- 選択肢2は正しいです。海馬は側頭葉の海馬傍回の奥深くに位置し、脳の外表面からは見えません。

- 選択肢3は誤りです。中小脳脚は小脳と橋を連絡する役割を持っています。上小脳脚、下小脳脚よりも大きな小脳脚であることも覚えておくと良いでしょう。

- 選択肢4は正しいです。脳梁は左右の大脳皮質の相対する領野を連絡する線維のうち、新皮質のほぼ全域を結ぶ発達のよい線維群です。

- 選択肢5は正しいです。中心溝(Rolando溝)は前頭葉と頭頂葉の間に位置し、中心溝より前方が前頭葉、中心溝より後方が頭頂葉となります。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第54問

第7胸椎の高さの水平断で最も腹側にあるのはどれか。

1: 食道

2: 右心室

3: 右心房

4: 左心室

5: 左心房

- 答え:2

- 解説:第7胸椎の高さの水平断では、右心室が最も腹側に位置しています。心臓は胸腔内にあり、その構造は左右の心房と心室から成り立っています。

- 食道は、第7胸椎の高さの水平断では心臓の背側に位置するため、最も腹側にはありません。

- 右心室は、第7胸椎の高さの水平断で最も腹側に位置しています。これは、心臓の構造上、右心室が最も前方にあるためです。

- 右心房は、第7胸椎の高さの水平断では右心室と左心房の中間に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 左心室は、第7胸椎の高さの水平断では右心室と左心房の中間に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 左心房は、第7胸椎の高さの水平断では心臓の中で最も背側に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第55問

消化器の解剖で正しいのはどれか。

1: 胃の筋層は2層の平滑筋からなる。

2: 空腸は回腸より長い。

3: 食道は3か所の狭窄部をもつ。

4: 十二指腸は腸間膜を有する。

5: 内肛門括約筋は横紋筋からなる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、消化器の解剖に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は3で、食道は3か所の狭窄部を持っています。

- 胃の筋層は3層の平滑筋(内輪走筋、外縦走筋、最内斜走筋)からなるため、この選択肢は間違いです。小腸・大腸は内輪走筋と外縦走筋の2層の平滑筋からなります。

- 空腸は回腸より短く、空腸は全長の前2/5、回腸は後3/5とされています。したがって、この選択肢は間違いです。

- 食道は3か所の生理的狭窄部を持っています。第1狭窄部は食道起始部、第2狭窄部は気管分岐部、第3狭窄部は横隔膜貫通部(食道裂孔)です。この選択肢は正しいです。

- 十二指腸は後腹壁に癒着しているため、腸間膜を持っていません。空腸と回腸は腸間膜を有しています。この選択肢は間違いです。

- 内肛門括約筋は平滑筋(不随意性)である内輪走筋が特に発達したものです。外肛門括約筋は横紋筋(随意性)からなります。この選択肢は間違いです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第57問

腎臓で誤っているのはどれか。

1: 遠位尿細管は集合管につながる。

2: 尿細管は腎小体の尿管極に始まる。

3: Henle係蹄は小葉間静脈につながる。

4: Bowman囊は糸球体を包んでいる。

5: 輸入細動脈は糸球体につながる。

- 答え:3

- 解説:腎臓は尿の生成と排泄を担当する臓器であり、その構造は複雑です。腎臓の主要な構造は腎小体と尿細管であり、それらが連携して尿の生成と濃縮を行います。

- 遠位尿細管は集合管につながるので、この選択肢は正しいです。遠位尿細管は尿の濃縮や酸素濃度の調整を行い、最終的に集合管に尿を送ります。

- 尿細管は腎小体の尿管極に始まるので、この選択肢は正しいです。尿管極は腎小体から尿細管への尿の移動を開始する部分であり、尿の生成が始まります。

- Henle係蹄は小葉間静脈につながるのではなく、遠位尿細管につながるため、この選択肢は誤りです。Henle係蹄は尿の濃縮を行う部分であり、遠位尿細管に尿を送ります。

- Bowman囊は糸球体を包んでいるので、この選択肢は正しいです。Bowman囊は糸球体からの尿の取り込みを行い、尿細管へ送る役割を果たします。

- 輸入細動脈は糸球体につながるので、この選択肢は正しいです。輸入細動脈は糸球体に血液を供給し、尿の生成過程で濾過された血液成分を回収する役割を果たします。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第59問

ホルモンの産生で正しいのはどれか。

1: エリスロポエチンは骨髄で産生される。

2: グルカゴンはLangerhans〈ランゲルハンス〉島B細胞で産生される。

3: ソマトスタチンは黄体で産生される。

4: トリヨードサイロニンは上皮小体で産生される。

5: バソプレシンは視床下部で産生される。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第60問

末梢神経と体表からの触知部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 腕神経叢――胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭の間

2: 正中神経――上腕近位部で烏口腕筋の外側

3: 尺骨神経――肘頭と上腕骨内側上顆の間

4: 脛骨神経――外果とアキレス腱の間

5: 総腓骨神経―膝窩部で半腱様筋腱の内側

- 答え:3

- 解説:この問題では、末梢神経とそれらが触知できる部位の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは尺骨神経と肘頭と上腕骨内側上顆の間です。

- 腕神経叢は正しくは大鎖骨上窩で触知できます。胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭の間ではありません。

- 正中神経は上腕近位部では烏口腕筋の内側後方で触知できます。烏口腕筋の外側ではありません。

- 尺骨神経は正しく肘頭と上腕骨内側上顆の間で触知できます。尺骨神経溝に向かって走行するため、この部分で触知が可能です。

- 脛骨神経は膝窩部で膝の内外側幅の1/2の線上で触知できます。外果とアキレス腱の間ではありません。

- 総腓骨神経は膝窩部から腓骨頭の高さまで、大腿二頭筋の内側縁に沿って触知できます。半腱様筋腱の内側ではありません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第61問

遺伝情報伝達で正しいのはどれか。

1: リボゾームRNAはATP産生に関与する。

2: DNAではアデニンはシトシンと結合している。

3: 核の中のすべてのDNAの塩基配列をゲノムという。

4: DNAから転移RNA〈tRNA〉に塩基配列が転写される。

5: 伝令RNA〈mRNA〉上では2個の塩基の組合せが1つの暗号の単位を形成する。

- 答え:3

- 解説:遺伝情報伝達に関する問題で、正しい選択肢は3である。ゲノムは、ある生物の全遺伝情報を指し、ヒトの場合は23本の染色体のDNAに含まれるすべての遺伝情報を指す。

- リボゾームRNA(rRNA)は、リボゾーム蛋白質とともに、メッセンジャーRNA(mRNA)の翻訳(蛋白合成)に関与する。しかし、ATP産生に関与するのはミトコンドリアであり、rRNAではない。

- DNAでは、アデニンはチミンと、グアニンはシトシンと結合している。選択肢2は間違いで、アデニンはシトシンではなくチミンと結合している。

- 正しい選択肢である。ゲノムは、ある生物の全遺伝情報を指し、ヒトの場合は23本の染色体のDNAに含まれるすべての遺伝情報を指す。

- DNAから塩基配列が転写されるのはメッセンジャーRNA(mRNA)である。転移RNA(tRNA)は、リボゾームにアミノ酸を運搬し、mRNAに結合させてペプチド合成を行う。

- 伝令RNA(mRNA)上では、3個の塩基の組合せが1つの暗号単位を形成する。蛋白質は20種類のアミノ酸によってできているが、4種類の塩基で20種類のアミノ酸を表現することを考えると、3つの塩基でアミノ酸1つを表現せざるを得ない。選択肢5は間違いで、2個ではなく3個の塩基の組合せが1つの暗号単位を形成する。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第62問

骨格筋の筋収縮で正しいのはどれか。

1: 筋小胞体にはNa+を貯蔵している。

2: 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。

3: Ca2+が筋小胞体に取り込まれると筋収縮が起こる。

4: ミオシン頭部の角度が戻るときにATPの加水分解が起こる。

5: 神経筋接合部での興奮の伝達は神経と筋との間で双方向性である。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第63問

左上肢の感覚と伝導路が通る部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 圧覚――左脊髄前索

2: 位置覚―右脊髄後索

3: 温覚――右脊髄後索

4: 振動覚―左脊髄側索

5: 痛覚――右脊髄側索

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第64問

交感神経の機能で正しいのはどれか。

1: 膵液分泌を促進する。

2: 心収縮力を減少させる。

3: 直腸平滑筋を収縮させる。

4: 水晶体の厚さを減少させる。

5: 肝臓でのグリコーゲン合成を促進する。

- 答え:4

- 解説:交感神経は、ストレスや緊張時に働く神経で、体を活性化させる働きがあります。この問題では、交感神経の機能に関する正しい選択肢を選ぶことが求められています。

- 選択肢1は間違いです。交感神経の作用により、膵液の分泌は減少します。逆に副交感神経が働くと、膵液分泌が促進されます。

- 選択肢2は間違いです。交感神経の作用により、心収縮力は増加します。これにより、血流が増加し、体全体に酸素や栄養が届くようになります。

- 選択肢3は間違いです。交感神経の作用により、直腸平滑筋の運動は減少します。一方、括約筋は収縮するため、便通が抑制されます。

- 選択肢4は正しいです。交感神経の作用により、毛様体筋は弛緩し、水晶体の厚さが減少します。これにより、遠方にピントを合わせるようになります。これは、遠くのものを見る際に必要な調節機能です。

- 選択肢5は間違いです。交感神経の作用により、肝臓ではグリコーゲン分解(糖新生)が行われます。これにより、血糖値が上昇し、エネルギーが供給されます。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第65問

心筋の再分極に最も影響するのはどれか。

1: Ca2+電流

2: K+電流

3: Na+電流

4: 細胞外電流

5: ペースメーカー電流

- 答え:2

- 解説:心筋の再分極に最も影響するのはK+電流です。心筋細胞では、プラトーと再分極が200 msec以上続く特徴があります。再分極の際には、電位依存性K+電流が増大し、活動電位の再分極に関与します。

- Ca2+電流は心筋細胞特有のプラトーをゆっくりと開始させる役割がありますが、再分極には直接関与していません。

- K+電流は正解です。電位依存性K+電流は脱分極で増大し、活動電位の再分極に関与します。また、内向き整流性K+電流は心室筋とPurkinje線維で静止電位の形成に寄与し、活動電位再分極の最終相を促進します。

- Na+電流は心筋細胞でも骨格筋と同様に、Na+透過性の急速な増大により最初の脱分極と活動電位を生じさせる役割がありますが、再分極には直接関与していません。

- 細胞外電流は心筋の脱分極・再分極にどちらにも影響しますが、再分極の際にはK+電流の影響が大きいため、最も影響する要素とは言えません。

- ペースメーカー電流は過分極で活性化しますが、心筋の再分極に直接影響を与える要素ではありません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第66問

末梢組織への酸素供給を増やすのはどれか。

1: pHの低下

2: 体温の低下

3: PCO2の低下

4: 赤血球数減少

5: ヘモグロビン濃度減少

- 答え:1

- 解説:Bohr効果により、酸素解離曲線が右方偏位すると、ヘモグロビンの酸素親和性が低下し、末梢組織への酸素供給が容易になります。pHの低下、体温の上昇、PCO2の上昇が酸素解離曲線を右方偏位させる要因です。

- pHの低下は、酸素解離曲線を右方偏位させ、ヘモグロビンの酸素親和性を低下させるため、末梢組織への酸素供給が増加します。これはBohr効果と呼ばれます。

- 体温の低下は、エネルギー代謝が低下し、末梢組織への酸素供給が低下するため、末梢組織への酸素供給を増やす要因ではありません。体温が上昇すると、酸素解離曲線が右方偏位し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- PCO2の低下は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。PCO2が上昇すると、酸素解離曲線が右方偏位し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- 赤血球数の減少は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。赤血球数が増加すると、酸素運搬能力が向上し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- ヘモグロビン濃度の減少は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。ヘモグロビン濃度が増加すると、酸素運搬能力が向上し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第67問

摂食嚥下の咽頭期に生じる現象で正しいのはどれか。

1: 吸気

2: 咀嚼

3: 喉頭蓋反転

4: 鼻咽腔開放

5: 輪状咽頭筋収縮

- 答え:3

- 解説:摂食嚥下の過程は先行期、準備期(咀嚼)、口腔期、咽頭期、食道期に分けられます。咽頭期では、嚥下反射が生じるために、上咽頭の遮断、咽頭収縮、喉頭腔閉鎖、食道入口部開大などのメカニズムが働きます。

- 選択肢1の吸気は、咽頭期には起こりません。嚥下性無呼吸が生じるため、呼吸は一時停止し、嚥下終了後に呼気から再開します。

- 選択肢2の咀嚼は、準備期に行われる現象であり、咽頭期には起こりません。

- 選択肢3の喉頭蓋反転は正しいです。咽頭期には、喉頭の前上方への挙上と、喉頭蓋の翻転(反転)による喉頭腔閉鎖が生じます。

- 選択肢4の鼻咽腔開放は、咽頭期には起こりません。咽頭期には、鼻咽腔が閉鎖されます。

- 選択肢5の輪状咽頭筋収縮は、咽頭期には起こりません。咽頭期には、輪状咽頭筋が弛緩し、食道入口部が開大します。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第68問

集合管における尿の濃縮に関わるホルモンはどれか。

1: グルカゴン

2: メラトニン

3: オキシトシン

4: パラトルモン

5: アルドステロン

- 答え:5

- 解説:集合管における尿の濃縮に関わるホルモンはアルドステロンである。アルドステロンは、副腎皮質から分泌され、遠位尿細管と集合管の一部におけるナトリウムの再吸収とカリウムの排出を促進し、細胞外溶液の増加と血圧上昇作用をもつ。

- グルカゴンは、膵臓のLangerhans島A細胞から分泌されるホルモンで、血糖上昇作用を持つ。しかし、尿の濃縮には関与していない。

- メラトニンは、松果体から分泌されるホルモンで、思春期開始の抑制や睡眠の誘発作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- オキシトシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンで、子宮筋の収縮や乳汁射出作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- パラトルモンは、上皮小体(副甲状腺)から分泌されるホルモンで、骨の再吸収促進、血中カルシウムの増加、リンの低下作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- アルドステロンは、副腎皮質から分泌されるホルモンで、遠位尿細管と集合管の一部におけるナトリウムの再吸収とカリウムの排出を促進し、細胞外溶液の増加と血圧上昇作用を持つ。このため、尿の濃縮に関与している。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第69問

代謝で誤っているのはどれか。

1: 呼吸商〈RQ〉は摂取する栄養素によって異なる。

2: 特異動的作用〈SDA〉とは食物摂取後の体温上昇である。

3: 基礎代謝量〈BM〉は同性、同年齢ならば体表面積に比例する。

4: エネルギー代謝率〈RMR〉は基礎代謝量を基準とした運動強度である。

5: 代謝当量〈MET〉は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第70問

肩甲骨を胸郭に押し付ける作用のある筋はどれか。

1: 大胸筋

2: 広背筋

3: 前鋸筋

4: 鎖骨下筋

5: 肩甲挙筋

- 答え:3

- 解説:肩甲骨を胸郭に押し付ける作用のある筋は前鋸筋である。前鋸筋は肩甲骨の外転や上方回旋に作用し、肩甲骨を前外方へ引くことで胸郭に押し付けることができる。

- 大胸筋は肩関節の内転、屈曲、内旋、水平屈曲に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 広背筋は肩関節の内転、伸展、内旋、水平伸展に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 前鋸筋は正解であり、肩甲骨の外転、上方回旋に作用し、肩甲骨を前外方へ引くことで胸郭に押し付けることができる。

- 鎖骨下筋は肩甲骨の下制に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 肩甲挙筋は肩甲骨の挙上、下方回旋に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第71問

膝蓋骨で正しいのはどれか。

1: 関節面は外側面に比べて内側面で広い。

2: 膝関節屈曲位で可動性が高くなる。

3: 膝関節伸筋の作用効率を高めている。

4: 膝関節の屈曲に伴い上方に引かれる。

5: 膝関節の伸展に伴い接触面は上方に移動する。

- 答え:3

- 解説:膝蓋骨は膝関節の機能において重要な役割を果たしており、特に膝関節伸筋の作用効率を高める働きがある。

- 選択肢1は間違いです。膝蓋骨の後関節面は、外側小関節面が広く、内側小関節面が狭いです。

- 選択肢2は間違いです。膝蓋骨の接触面積は、膝関節屈曲に伴って拡大するため、膝関節屈曲位では可動性が低くなります。

- 選択肢3は正しいです。膝蓋骨は膝関節伸筋の作用効率を高めるために、滑車の働きをしています。

- 選択肢4は間違いです。膝蓋骨は膝関節屈曲に伴って下方偏位し、伸展に伴って上方偏位します。

- 選択肢5は間違いです。膝蓋骨の関節面は、膝関節の伸展に伴って下方移動し、接触面積は小さくなります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第74問

努力性呼気時に働く筋はどれか。2つ選べ。

1: 腹直筋

2: 横隔膜

3: 外肋間筋

4: 内肋間筋

5: 胸鎖乳突筋

- 答え:1 ・4

- 解説:努力性呼気時に働く筋は腹直筋と内肋間筋です。これらの筋肉は、呼気を強化するために働きます。

- 腹直筋は正しい答えです。努力性呼気時に作用し、恥骨結節や恥骨結合の前面から起始し、第5~7肋軟骨や剣状突起の前面に停止します。

- 横隔膜は間違いです。横隔膜は安静・努力性吸気時に作用し、胸郭下口の全周から起始し、腱中心に停止します。

- 外肋間筋は間違いです。外肋間筋は安静・努力性吸気時に作用し、上位肋骨下縁から起始し、下位肋骨上縁に停止します。

- 内肋間筋は正しい答えです。前部が安静・努力性吸気時に作用し、横部・後部が努力性呼気時に作用します。上位肋骨下縁と肋軟骨の下縁から起始し、下位肋骨の上縁と肋軟骨の上縁に停止します。

- 胸鎖乳突筋は間違いです。胸鎖乳突筋は努力性吸気時に補助的に作用し、胸骨部や鎖骨部から起始し、乳様突起や後頭骨上項線の外側部に停止します。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第75問

病原体と腫瘍発生との組合せで誤っているのはどれか。

1: A型肝炎ウイルス―――――肝細胞癌

2: Epstein Barrウイルス――――Burkittリンパ腫

3: HTLV-Ⅰ―――――――――成人T細胞白血病

4: ヒトパピローマウイルス ―― 子宮頸癌

5: ヘリコバクター・ピロリ菌――胃癌

- 答え:1

- 解説:この問題では、病原体と腫瘍発生の関連性について問われています。正しい組み合わせは、2:Epstein BarrウイルスとBurkittリンパ腫、3:HTLV-Ⅰと成人T細胞白血病、4:ヒトパピローマウイルスと子宮頸癌、5:ヘリコバクター・ピロリ菌と胃癌です。誤っている組み合わせは1:A型肝炎ウイルスと肝細胞癌です。

- A型肝炎ウイルスはA型肝炎を引き起こしますが、慢性化せず、肝細胞癌との直接的な関連性はありません。肝細胞癌は主にC型肝炎やB型肝硬変と関連しています。

- Epstein Barrウイルスは、非ホジキンリンパ腫の一種であるBurkittリンパ腫の発症に関与しています。これは週単位で病勢が進行する超高悪性度のB細胞性リンパ腫です。

- HTLV-Ⅰは、成人T細胞白血病の発症に関与しています。これは悪性度の高いT細胞性リンパ腫で、HTLV-Ⅰの感染が原因となります。

- ヒトパピローマウイルスは、子宮頸癌の発症に関与しています。特に高危険群のHPV感染が契機となり、子宮頸癌は約80%が扁平上皮癌で、20~40歳代に好発します。

- ヘリコバクター・ピロリ菌は、胃癌の発症に関与しています。また、慢性胃炎や胃潰瘍とも関連があります。胃癌の大部分は腺癌です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第76問

神経原性ショックの特徴はどれか。

1: 交感神経の緊張

2: 徐脈

3: 心拍出量の増加

4: 中心静脈圧の上昇

5: 皮膚温の低下

- 答え:2

- 解説:神経原性ショックは、脊髄損傷や脳幹部損傷によって交感神経系が遮断されることで起こる。その結果、末梢血管が拡張し、静脈還流量が減少し、低血圧が生じる。

- 神経原性ショックでは、交感神経は遮断されるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、副交感神経系が優位となり、結果的に徐脈を呈する。この選択肢が正しいです。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、心拍出量は減少する。心拍出量が増加するのは、感染性ショックや循環血液量減少性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、中心静脈圧が低下する。中心静脈圧が上昇するのは、心原性ショックや心外閉塞・拘束性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、皮膚温が上昇し、全体に乾燥する。皮膚温の低下は、循環血液量減少性ショックで生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第77問

肺気量で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 1秒率=1秒量÷%肺活量

2: 機能的残気量=予備吸気量+残気量

3: 最大吸気量=1回換気量+予備吸気量

4: 残気量=全肺気量-肺活量

5: 肺活量=予備吸気量+予備呼気量

- 答え:3 ・4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第78問

正しい組合せはどれか。

1: A. Beck―――愛着理論

2: J. Bowlby――認知療法

3: R. Liberman―系統的脱感作

4: C. Rogers ――来談者中心療法

5: J. Wolpe―――社会生活技能訓練

- 答え:4

- 解説:この問題では、心理学者と彼らが提唱した理論や療法を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせはC. Rogersと来談者中心療法です。

- A. Beckは認知療法を提唱した心理学者であり、愛着理論はJ. Bowlbyによって提唱されました。

- J. Bowlbyは愛着理論を提唱した心理学者であり、認知療法はA. Beckによって提唱されました。

- R. Libermanは社会生活技能訓練を開発した心理学者であり、系統的脱感作はJ. Wolpeによって創始されました。

- C. Rogersは来談者中心療法を提唱した心理学者であり、この選択肢は正しい組み合わせです。来談者中心療法は、クライエントの内在する成長への動機づけを信頼し、治療者の非指示的な態度や技法で解放することが望ましいとされる治療法です。

- J. Wolpeは系統的脱感作療法を創始した心理学者であり、社会生活技能訓練はR. Libermanによって開発されました。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第79問

ライフステージにおける成人期後期(50~60歳ころ)の特徴で適切なのはどれか。

1: 親しい人の死を経験し、自分の死についても受容的になる。

2: 心理社会的な猶予期間(モラトリアム)といえる時期である。

3: 仕事や家庭を持つようになり、社会人としての成長をみせる。

4: 経験の蓄積により判断力は向上を続けるが記憶力は低下を示す。

5: 社会的役割の減少や身体的不自由など多くの喪失体験がみられる。

- 答え:4

- 解説:成人期後期(50~60歳ころ)の特徴として、経験の蓄積により判断力は向上を続けるが、記憶力の低下を示すことが挙げられます。この時期は、人生の経験が豊富になり、問題解決能力や判断力が向上しますが、同時に記憶力の低下が始まることが一般的です。

- 親しい人の死を経験し、自分の死についても受容的になるのは、老年期の特徴です。老年期には、自分自身や周囲の人々の死を意識し始め、死に対する受容や準備が進むことが一般的です。

- 心理社会的な猶予期間(モラトリアム)といえる時期は、青年期の特徴です。青年期は、自己のアイデンティティを確立するために、さまざまな役割や選択肢を模索する時期であり、心理的モラトリアムと呼ばれます。

- 仕事や家庭を持つようになり、社会人としての成長をみせるのは、成人期前期の特徴です。成人期前期は、社会的な役割を担い始め、仕事や家庭において責任を持つようになる時期です。

- 経験の蓄積により判断力は向上を続けるが記憶力は低下を示すのは、成人期後期の特徴です。この時期は、人生の経験が豊富になり、問題解決能力や判断力が向上しますが、同時に記憶力の低下が始まることが一般的です。

- 社会的役割の減少や身体的不自由など多くの喪失体験がみられるのは、老年期の特徴です。老年期には、仕事や社会的役割の減少、身体機能の低下など、さまざまな喪失体験が生じることが一般的です。これらの喪失体験は、心身の諸機能の低下や生活の不活発化につながることがあります。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第80問

交通事故により下肢を骨折したが、リハビリテ-ションの回数が少ないことで、治療者に強い不満をぶつけてしまった。その後「先生は私を嫌っている」と考える防衛機制はどれか。

1: 回避

2: 投影

3: 否認

4: 抑圧

5: 合理化

- 答え:2

- 解説:この問題では、患者がリハビリテーションの回数が少ないことに対して不満を抱いているが、「先生は私を嫌っている」と考える防衛機制を求めています。正解は投影で、自分の感情や欲求を他人が自分に対して抱いているとみなすものです。

- 回避は、困難な現実から目をそらし、別の現実や空想へ目を向ける防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 投影は、自分の感情や欲求を他人が自分に対して抱いているとみなす防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いているにも関わらず、「先生は私を嫌っている」と考えているため、正解です。

- 否認は、不安な耐え難い現実に直面することを拒否、無視する防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 抑圧は、不快なことや不安、自分にとって都合の悪い欲求などを意識から排除し、無意識に追いやる防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 合理化は、欲求が満たされないときに理知的に処理し、自己を正当化して解消する防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第81問

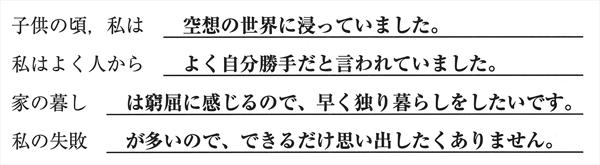

ある患者の心理検査の一部を示す。この検査法はどれか。

1: HTP〈House-tree-person test〉

2: SCT

3: MMPI

4: P-Fスタディ

5: ASQ〈Autism Screening Questionnaire〉

- 答え:2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第82問

ASIAの評価法における脊髄の髄節とそのkey muscleの組合せで正しいのはどれか。

1: C6――上腕二頭筋

2: C8――上腕三頭筋

3: T1――小指外転筋

4: L1――大腿四頭筋

5: L5――前脛骨筋

- 答え:3

- 解説:ASIAの評価法では、脊髄の髄節ごとにkey muscleが定められており、それぞれの髄節の機能を評価するために用いられます。この問題では、正しい髄節とkey muscleの組合せを選ぶ必要があります。

- C6のkey muscleは長・短橈側手根伸筋であり、上腕二頭筋はC5のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- C8のkey muscleは中指深指屈筋であり、上腕三頭筋はC7のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- T1のkey muscleは小指外転筋であり、この選択肢は正しいです。

- L1にはASIAのkey muscleは存在しません。大腿四頭筋はL3のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- L5のkey muscleは長母趾伸筋であり、前脛骨筋はL4のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第83問

絞扼性神経障害における障害部位と症候の組合せで正しいのはどれか。

1: 手根管――下垂手

2: 足根管――足背の異常感覚

3: 梨状筋――下腿内側の異常感覚

4: 肘部管――涙滴徴候

5: 腓骨頭――下垂足

- 答え:5

- 解説:絞扼性神経障害は、特定の部位で神経が圧迫されることによって生じる症状であり、障害部位によって症状が異なります。この問題では、それぞれの部位での絞扼性神経障害と症候の組合せについて問われています。

- 手根管での絞扼性神経障害(手根管症候群)は、正中神経が障害されることで母指球筋の萎縮や対立障害、つまみ動作障害、示指・中指のしびれなどが生じます。下垂手は橈骨神経高位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 足根管での絞扼性神経障害(足根管症候群)は、脛骨神経が障害されることで足底部から足趾にかけての放散痛や足根管部痛が生じます。足背の異常感覚は腓骨神経絞扼障害によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 梨状筋での絞扼性神経障害(梨状筋症候群)は、坐骨神経が障害されることで坐骨神経支配領域(大腿・下腿後面、下腿外側)の疼痛・知覚異常が生じます。下腿内側の感覚障害はHunter管(内転筋管)症候群によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 肘部管での絞扼性神経障害(肘部管症候群)は、尺骨神経が障害されることで鷲手が生じ、Froment徴候陽性となります。涙滴徴候(teardrop sign)は正中神経低位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 腓骨頭での絞扼性神経障害(腓骨神経絞扼障害)は、腓骨神経が障害されることで下垂足や足背と第5趾以外の足趾背側にかけての感覚障害が生じます。この選択肢は正しい組合せです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第84問

失行の検査でないのはどれか。

1: お茶を入れてもらう。

2: 金槌で釘を打ってもらう。

3: 日常物品の名前を答えてもらう。

4: 「おいでおいで」の動作をしてもらう。

5: 歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてもらう。

- 答え:3

- 解説:失行の検査は、患者の運動機能や認知機能を評価するための検査であり、観念失行や観念運動失行などが含まれます。選択肢1, 2, 4, 5は失行の検査に関連するものですが、選択肢3は失語の検査であるため、失行の検査ではありません。

- お茶を入れてもらうのは、観念失行における複数の工程からなる系列行為の検査です。患者はやかん、急須、茶筒、湯呑の4つの道具を用いて1つの行為を完成させることが求められます。

- 金槌で釘を打ってもらうのは、観念運動失行における単品の道具を使用して1つの工程を行う行為の検査です。患者は金槌を使って釘を打つ動作を行うことが求められます。

- 日常物品の名前を答えてもらうのは、失語の検査であり、失行の検査ではありません。失語は言語機能の障害であり、言葉の理解や発話に問題がある状態を指します。

- 「おいでおいで」の動作をしてもらうのは、観念運動失行における象徴的行為の検査です。患者は「おいでおいで」という動作を正確に行うことが求められます。

- 歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてもらうのは、観念運動失行における道具使用のパントマイムの検査です。患者は歯ブラシを持っていない状態で、歯磨きの動作を行うことが求められます。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第85問

性染色体異常で発症するのはどれか。2つ選べ。

1: Down症候群

2: Marfan症候群

3: Turner症候群

4: Williams症候群

5: Klinefelter症候群

- 答え:3 ・5

- 解説:性染色体異常は、性染色体(X染色体とY染色体)の数や構造が異常であることによって発症する病気です。この問題では、Turner症候群とKlinefelter症候群が性染色体異常によって発症する病気です。

- Down症候群は、21番染色体のトリソミーによる常染色体異常で発症するため、性染色体異常ではありません。

- Marfan症候群は、単一遺伝子異常で、常染色体優性遺伝の形式をとるため、性染色体異常ではありません。

- Turner症候群は、X染色体のモノソミーによる性染色体異常で発症するため、正しい選択肢です。

- Williams症候群は、7番染色体の微細な欠失による常染色体異常で発症するため、性染色体異常ではありません。

- Klinefelter症候群は、Y染色体と2本以上のX染色体をもつ性染色体異常で発症するため、正しい選択肢です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第86問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〈JDDST-R〉の個人—社会領域で最も早く可能になるのはどれか。

1: 手を洗ってふく。

2: 簡単なお手伝い。

3: コップから飲む。

4: 上着などを脱ぐ。

5: ビスケットを自分で食べる。

- 答え:5

- 解説:JDDST-Rは、子どもの発達を評価するための検査で、個人-社会領域では、子どもが自分で行動できるようになる年齢を評価します。この問題では、5つの選択肢の中で最も早く可能になる行動を選ぶ必要があります。

- 「手を洗ってふく」は、生後42~45か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「簡単なお手伝い」は、生後19~20か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「コップから飲む」は、生後16~17か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「上着などを脱ぐ」は、生後27~30か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「ビスケットを自分で食べる」は、生後7~8か月で90%の子どもができるようになります。これが最も早く可能になる行動であるため、正しい答えです。

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第87問

帯状疱疹で正しいのはどれか。

1: 発疹は左右対称にみられる。

2: 感染後数日で発症する。

3: Koplik斑が出現する。

4: アロディニアを伴う。

5: 帯状絞扼感を伴う。

- 答え:4

- 解説:帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされ、神経節に潜伏感染したウイルスが再活性化することで発症します。発疹は知覚神経の走行に沿って帯状に現れ、痛みを伴います。アロディニアは帯状疱疹後神経痛で見られる症状です。

- 帯状疱疹の発疹は左右対称ではなく、身体の左右どちらか片側に赤い発疹と小水疱が生じます。これは選択肢1が間違いである理由です。

- 帯状疱疹は感染後数日で発症するわけではなく、水痘の治癒後に神経節に潜伏感染し、免疫力が低下した際などに発症します。このため、選択肢2は正しくありません。

- Koplik斑は麻疹で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢3は間違いです。

- アロディニアは軽微な触刺激で痛みが誘発される症状で、帯状疱疹後神経痛で見られます。これが選択肢4が正しい理由です。

- 帯状絞扼感は多発性硬化症で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢5は間違いです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第88問

骨折の名称と部位との組合せで正しいのはどれか。

1: Bennett骨折―脛骨

2: Duverney骨折―橈骨

3: Jefferson骨折―大腿骨

4: Malgaigne骨折―骨盤

5: Smith骨折―上腕骨

- 答え:4

- 解説:この問題では、骨折の名称とその部位が正しく組み合わされている選択肢を選ぶ必要があります。正しい組み合わせはMalgaigne骨折と骨盤です。

- Bennett骨折は正しくは第1中手骨基部橈側に転位する骨折で、脛骨ではありません。

- Duverney骨折は正しくは骨盤の腸骨翼の骨折で、橈骨ではありません。

- Jefferson骨折は正しくは環椎の破裂骨折で、大腿骨ではありません。

- Malgaigne骨折は正しく骨盤の前方と後方骨盤輪の骨折であり、損傷側の骨盤が上方へ転位し、下肢が外観上短縮して見える特徴があります。この選択肢は正しい組み合わせです。

- Smith骨折は正しくは橈骨遠位端骨折で、手関節を掌屈し、手の背側を着いて転倒した場合に生じる骨折で、上腕骨ではありません。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第89問

脳血管障害に対して行われる検査で、誤っているのはどれか。

1: 頸動脈狭窄の検索に頸部MRAが用いられる。

2: 出血病変の検索にMRIのT2*(スター)強調像が用いられる。

3: 陳旧性梗塞の検索にMRIの拡散強調像が用いられる。

4: 脳塞栓の原因検索にHolter心電図が用いられる。

5: 脳動脈瘤の検索に脳血管撮影が用いられる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、脳血管障害に対して行われる検査の中で誤っている選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は3で、陳旧性梗塞の検索にMRIの拡散強調像が用いられるという記述が誤りです。

- 選択肢1は正しいです。頸部MRAは、血流のスピンを画像化する検査法で、アテローム性動脈硬化による頸動脈の閉塞や狭窄を非侵襲的に検査できます。類似した検査に、頸動脈超音波検査がありますが、これは、反射ビームから直接血管壁の状態を検査する方法です。

- 選択肢2は正しいです。出血病変の検索には、CT画像のほか、MRIのT2*(スター)強調像が用いられます。T2*強調像は、CTでは描出困難な微小脳出血の検出に有用です。

- 選択肢3が誤りです。陳旧性梗塞の検索には、MRIのFLAIR画像などを用います。FLAIR画像では、陳旧性の梗塞巣は低吸収域となります。拡散強調像は、解像度は低いものの、発症1時間後から脳梗塞を検出できます。

- 選択肢4は正しいです。脳塞栓における心原性脳梗塞では、原因検索に24時間Holter心電図が用いられます。これにより、新たに発作性心房細動が検出されることもあります。

- 選択肢5は正しいです。脳動脈瘤の検索には、脳血管撮影(MRA)が用いられます。これは、MRIを用いた血管描出法で、信号強度が血流速度に依存します。穿通枝などの細い動脈は描出されにくいため、主に主幹動脈の評価に有用です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第90問

Parkinson病でみられないのはどれか。

1: 便秘

2: 運動失調

3: 動作緩慢

4: 静止時振戦

5: レム睡眠行動障害

- 答え:2

- 解説:Parkinson病は、自律神経障害や運動障害、睡眠障害など様々な症状が見られる疾患です。運動失調はParkinson病では一般的には見られない症状で、オリーブ橋小脳萎縮症など他の疾患が疑われます。

- 便秘はParkinson病で見られる自律神経障害の一つです。脂漏性顔貌、起立性低血圧、神経因性膀胱なども自律神経障害の症状として見られます。

- 運動失調はParkinson病では一般的には見られない症状です。運動失調が見られる場合、オリーブ橋小脳萎縮症など他の疾患が疑われます。

- 動作緩慢はParkinson病の典型的な症状で、無動や動作が遅くなる様子が見られます。

- 静止時振戦はParkinson病の特徴的な症状で、5 Hz前後の振戦が見られます。

- レム睡眠行動障害は、夢内容の行動化が見られる症状で、寝言や上下肢の動き、攻撃的・暴力的な行動などが生じます。原因不明の特発性と、他疾患を背景とする症候性に大別されますが、症候性の原因としては、Parkinson病やLewy小体型認知症などが多い。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第91問

下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた。最も考えられる疾患はどれか。

1: 多発性筋炎

2: 視神経脊髄炎

3: 閉塞性動脈硬化症

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:5

- 解説:下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた場合、最も考えられる疾患はGuillain-Barré症候群です。これは自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いです。

- 多発性筋炎は筋細胞の壊死による筋力低下と関節痛などを伴う膠原病の一種ですが、運動神経伝導速度の遅延は認められません。

- 視神経脊髄炎は重症の視神経炎と横断性脊髄炎が特徴ですが、下肢の末梢神経伝導速度の遅延は認められません。

- 閉塞性動脈硬化症は腹部大動脈とその主要分枝や四肢の主要動脈が動脈硬化のために狭窄・閉塞し、四肢に慢性循環障害をきたす疾患ですが、運動神経伝導速度は通常正常です。

- 筋萎縮性側索硬化症は一側上肢の筋力低下と筋萎縮で始まり、対側にも拡大する疾患です。線維束攣縮が特徴的で、筋萎縮が進行すると球麻痺や呼吸筋麻痺を生じますが、末梢神経伝導検査では通常運動神経伝導速度は正常です。

- Guillain-Barré症候群は自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いため、この症状が認められる場合はGuillain-Barré症候群が最も考えられます。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第92問

慢性閉塞性肺疾患患者に推奨されないのはどれか。

1: 低脂肪食

2: 在宅酸素療法

3: 上肢の筋力トレーニング

4: 下肢の筋力トレーニング

5: インフルエンザワクチン接種

- 答え:1

- 解説:慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者において、低脂肪食は特に推奨されない。一方で、在宅酸素療法、上肢・下肢の筋力トレーニング、インフルエンザワクチン接種はCOPD患者に推奨される治療法や予防策である。

- 低脂肪食は、COPD患者に特に推奨されるわけではない。COPD患者は栄養バランスの良い食事を摂取することが重要である。

- 在宅酸素療法は、COPD患者において適応となる治療法であり、効果的な治療法の一つである。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、上肢の筋力トレーニングが推奨される。自重やフリーウェイト、弾性ゴムバンドを用いる方法がある。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、下肢の筋力トレーニングが推奨される。

- インフルエンザワクチン接種により、COPDの増悪重症化を予防し、死亡率を約50%低下させることが報告されている。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第94問

熱傷で正しいのはどれか。

1: 熱傷面積はI、Ⅱ、Ⅲ度すべての面積を合わせて計算する。

2: I度熱傷では水疱がみられる。

3: 浅達性Ⅱ度熱傷では水疱底は蒼白である。

4: 深達性Ⅱ度熱傷では疼痛がみられる。

5: Ⅲ度熱傷では創底から上皮化が起こる。

- 答え:4

- 解説:熱傷は、皮膚が熱や化学物質、放射線などによって損傷を受けることで発生します。熱傷の程度は、I度、II度、III度に分類され、それぞれの症状や治療法が異なります。

- 選択肢1は間違いです。熱傷面積の計算は、II度とIII度の熱傷面積を合わせて行います。具体的には、1/2×II度熱傷面積(%)+III度熱傷面積(%)で求められます。

- 選択肢2は間違いです。I度熱傷では、皮膚が赤くなり、軽度の痛みがあるものの、水疱は見られません。水疱は、浅達性II度熱傷や深達性II度熱傷で見られることがあります。

- 選択肢3は間違いです。水疱底が蒼白であるのは、深達性II度熱傷の特徴です。浅達性II度熱傷では、水疱底は赤みがかっています。

- 選択肢4は正しいです。深達性II度熱傷では、疼痛が見られますが、浅達性II度熱傷に比べて軽度であることが一般的です。

- 選択肢5は間違いです。III度熱傷では、皮膚の全層が損傷し、再生組織は創傷辺縁からしか生じません。創底から上皮化が起こるのは、深達性II度熱傷の場合です。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第95問

リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく、積極的なリハビリテーションを実施しない場合はどれか。

1: 安静時脈拍130/分

2: 安静時体温37.5˚C

3: 安静時酸素飽和度92%

4: 安静時収縮期血圧160 mmHg

5: 安静時拡張期血圧100 mmHg

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第96問

うつ病に起こりやすい思考障害はどれか。

1: 迂遠

2: 観念奔逸

3: 思考制止

4: 思考途絶

5: 滅裂思考

- 答え:3

- 解説:うつ病に起こりやすい思考障害は思考制止です。これは、思考の進行が遅くなり、浮かんでくる観念も乏しくなる症状で、うつ病やその他の抑うつ状態でみられます。

- 迂遠は、思考の目標は失われていないが、目標とはあまり関係のない枝葉の観念にとらわれ、まわりくどい状態である。これはてんかん性性格変化や知的障害でみられるため、うつ病には該当しません。

- 観念奔逸は、思考進行が異常に速く、思考の方向性が変わりやすいため、全体としては統一性を欠く思考になりがちな状態である。これは躁状態に特有であり、うつ病には該当しません。

- 思考制止は、思考の進行が遅くなり、浮かんでくる観念も乏しくなる症状である。これはうつ病やその他の抑うつ状態でみられるため、うつ病に起こりやすい思考障害として正しい選択肢です。

- 思考途絶は、思考の進行が突然中断され、話をしていて急に止まってしまう状態である。これは統合失調症に特有であり、うつ病には該当しません。

- 滅裂思考は、思考の流れに前後の関連性と統一性が欠け、思考目標も定まらず、周囲の人には意味が理解できない状態である。この症状は特定の疾患に特有ではないが、うつ病に起こりやすい思考障害としては不適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第97問

アルコール離脱せん妄で正しいのはどれか。

1: 生命への危険性は低い。

2: 羽ばたき振戦がみられる。

3: 抗酒薬を速やかに投与する。

4: 飲酒停止後72~96時間に多くみられる。

5: アルコール血中濃度の上昇に伴って生じる。

- 答え:4

- 解説:アルコール離脱せん妄は、アルコール依存症の患者が飲酒を停止した後に起こる症状で、幻覚や運動不安を伴う振戦せん妄が特徴的です。飲酒停止後72~96時間に多く見られ、生命への危険性もあるため注意が必要です。

- 選択肢1は間違いです。アルコール離脱せん妄は生命への危険性があり、重篤な合併症で死亡することも稀にあるため、注意が必要です。

- 選択肢2は間違いです。羽ばたき振戦は重篤な肝疾患患者の切迫昏睡時に見られることが多いですが、アルコール離脱せん妄では振戦せん妄が特徴的です。

- 選択肢3は間違いです。抗酒薬はアルコール依存症の治療に用いられますが、振戦せん妄が生じている際には抗酒薬を投与すべきではありません。代わりに、ベンゾジアゼピンなどの薬物が用いられることがあります。

- 選択肢4は正しいです。アルコール離脱症候群における振戦せん妄は、飲酒停止後72~96時間頃に生じることが多く、後期症候群(大離脱)と呼ばれます。

- 選択肢5は間違いです。アルコール離脱せん妄は、アルコールによる身体依存の結果として生じるものであり、アルコール血中濃度の上昇に伴って生じるわけではありません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第98問

夢に関連する睡眠障害がみられるのはどれか。

1: 睡眠時驚愕症

2: 睡眠時遊行症

3: レム睡眠行動障害

4: 睡眠関連摂食障害

5: 周期性四肢運動障害

- 答え:3

- 解説:夢に関連する睡眠障害はレム睡眠行動障害であり、レム睡眠中にも身体運動が可能で、夢の精神活動に伴う複雑な運動が現実に行われる状態である。

- 睡眠時驚愕症(夜驚症)は、睡眠中に絶叫、激しい体動、自律神経興奮を伴う恐怖のエピソードであるが、夢に関連するわけではない。

- 睡眠時遊行症(夢遊病)は、睡眠と覚醒が組み合わさった意識の変容状態であり、夜間睡眠のはじめのころに患者は起き上がり、周囲を歩き回るが、夢に関連するわけではない。

- レム睡眠行動障害は、レム睡眠期の筋緊張脱失状態が起こらないためにレム睡眠中にも身体運動が可能で、夢の精神活動に伴う複雑な運動が現実に行われる状態である。これが夢に関連する睡眠障害である。

- 睡眠関連摂食障害は、夜間睡眠中の覚醒時に、不随意的または自分でコントロールできずに大食をする。一般的には半覚醒状態で行われるが、夢に関連するわけではない。

- 周期性四肢運動障害は、睡眠中に反復性の激しい下肢の運動がみられるものである。本人は自覚していないことが多いが、夜間睡眠自体は妨げられており、昼間に眠気が起こる。しかし、夢に関連するわけではない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第99問

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨密度は増加する。

2: 消化管の吸収不全がある。

3: 病識を持たないことが多い。

4: 食物に対する関心が低下する。

5: ボディイメージの歪みがある。

- 答え:3 ・5

- 解説:神経性無食欲症は摂食障害の一種で、病識が乏しく、ボディイメージの歪みが特徴です。骨密度の低下や消化器系の症状が見られることがありますが、消化管の吸収不全はありません。また、食物に対する関心は高いものの、肥満への恐怖から食事を嫌悪します。

- 選択肢1は間違いです。神経性無食欲症では骨密度が低下し、疲労骨折などを生じやすくなります。

- 選択肢2は間違いです。神経性無食欲症では消化管の吸収不全は見られません。消化器系の症状としては、上腹部の不快感や腹部膨満、胃食道逆流、便秘などがみられます。

- 選択肢3は正しいです。神経性無食欲症は病識が乏しいことが多く、自分が病気であることに気づかないことがあります。

- 選択肢4は間違いです。神経性無食欲症では食物に対する関心が強いものの、肥満への恐怖から食事を嫌悪します。

- 選択肢5は正しいです。神経性無食欲症はボディイメージの歪みがあり、既に痩せているにも関わらず、さらに痩せたいと考えることが多いです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第100問

パニック障害の薬物療法で用いられるのはどれか。

1: 抗うつ薬

2: 抗精神病薬

3: 気分安定薬

4: 抗てんかん薬

5: 中枢神経刺激薬

- 答え:1

- 解説:パニック障害の薬物療法では、抗うつ薬が用いられます。パニック障害の患者は、長期的にうつ病を発症することがあり、うつ病との関連性も考慮されています。

- 抗うつ薬は、パニック障害の薬物療法で用いられる正しい選択肢です。パニック障害の患者は、長期的にうつ病を発症することがあり、うつ病との関連性も考慮されています。

- 抗精神病薬は、統合失調症などの幻覚妄想状態、不安緊張状態、精神運動興奮などに用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 気分安定薬は、躁うつ病の治療や予防に用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 抗てんかん薬は、てんかんや片頭痛に用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 中枢神経刺激薬は、注意欠如・多動性障害に適応となる塩酸メチルフェニデートなどがありますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する