理学療法士国家試験:第40回午前の過去問

第40回午前:第1問

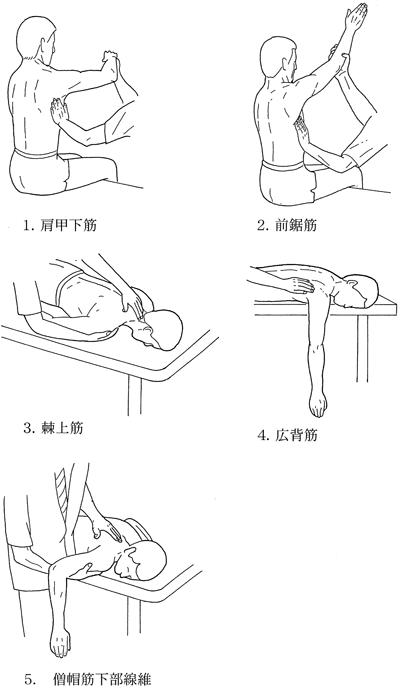

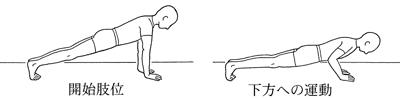

腕立てふせの開始肢位と下方への運動の図である。下方運動時の運動学的分析で誤っているのはどれか。

1: 頸部伸筋群の活動は等尺性収縮である。

2: 肩甲骨は内転運動を行う。

3: 肩関節は伸展運動を行う。

4: 肘関節で主に活動している筋は屈筋群である。

5: 股関節で主に活動している筋は屈筋群である。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第2問

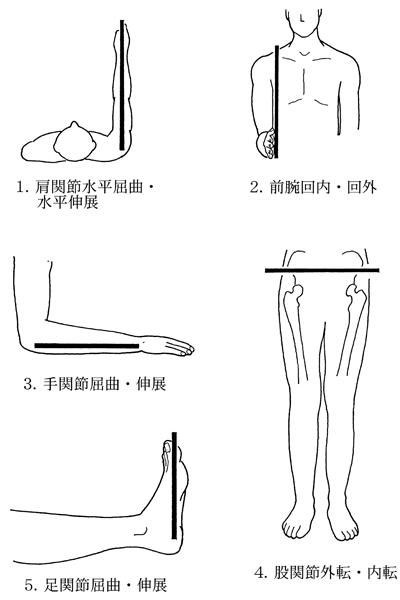

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で正しいのはどれか。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第7問

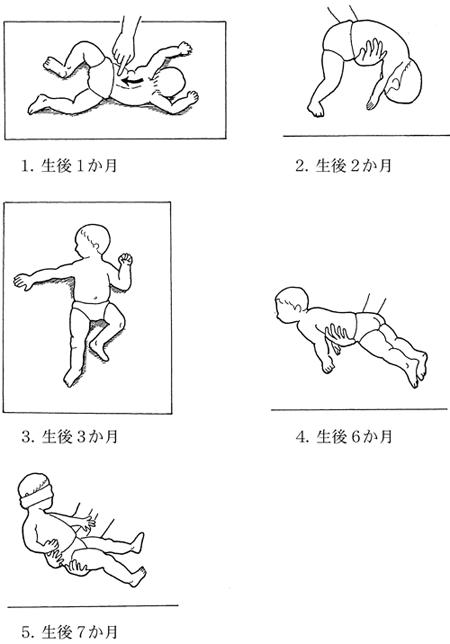

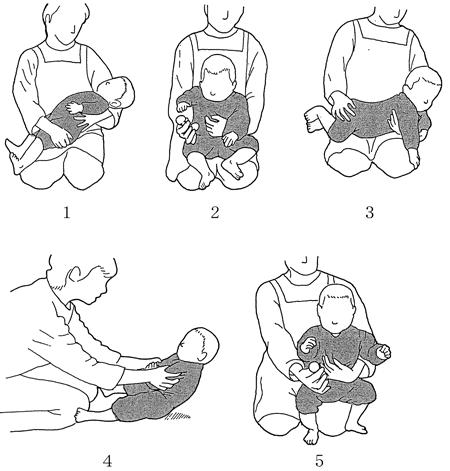

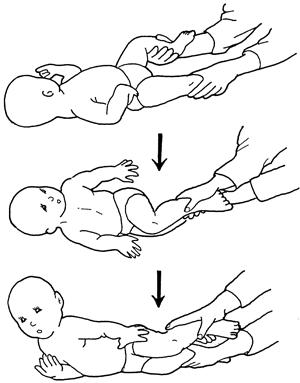

図は乳児の寝返りの誘発反応を示している。正しいのはどれか。

1: 立ち直り反応の誘発に利用される。

2: この反応は股関節屈曲で誘発される。

3: この反応を統合する中枢は延髄にある。

4: 正常発達では9か月以降にみられる反応である。

5: 対称性緊張性頸反射が残存していると誘発されない。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第8問

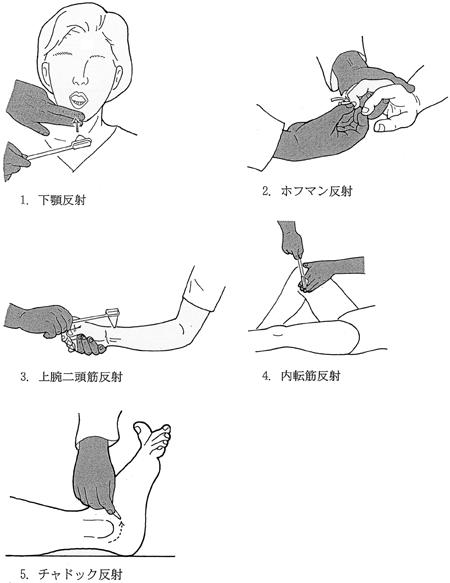

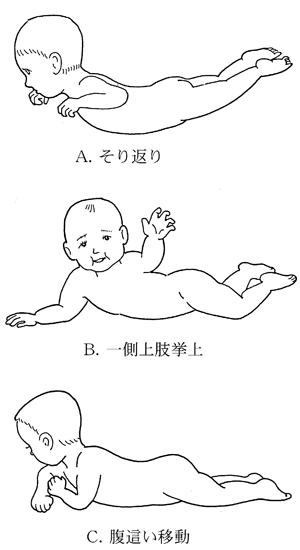

小児の正常発達順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第10問

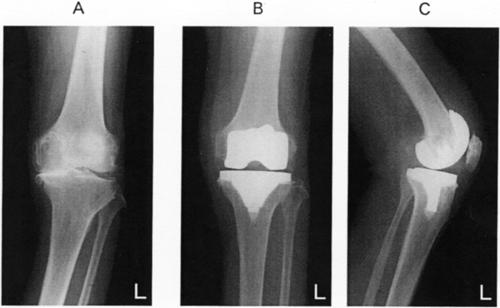

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。人工関節にした理由で適切でないのはどれか。

1: 外反変形が強い。

2: 軟骨の変性が高度である。

3: 人工関節は10~15年の使用に耐えられる。

4: 可動域の改善が望める。

5: 除痛効果が得られる。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第11問

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。術後2週の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 足関節の底背屈運動

2: 大腿四頭筋の等尺性運動

3: 体幹筋の強化

4: 膝CPM(持続的他動運動)

5: 平行棒内免荷歩行訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

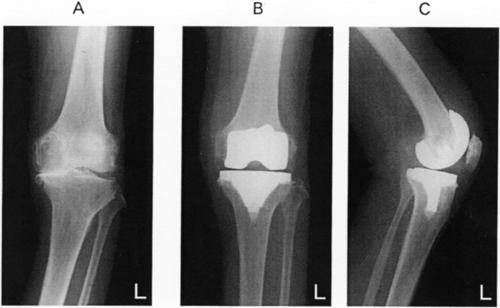

63歳の男性。転倒して左大腿骨頸部内側骨折を受傷し、骨接合術を受けた。接合部のエックス線単純写真を示す。術後早期の理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

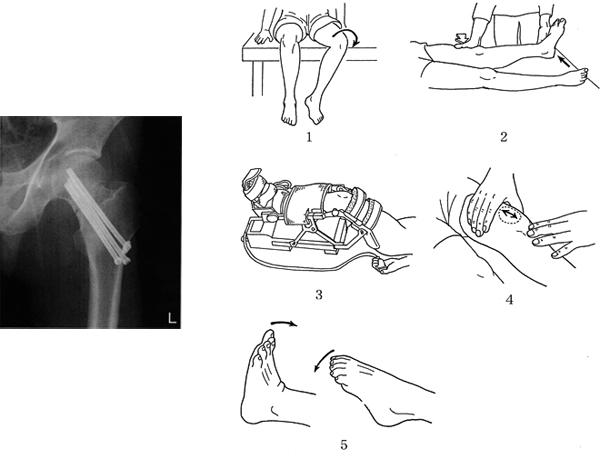

第40回午前:第14問

関節リウマチ(スタインブロッカーのステージIII、クラスIII)のADL指導で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第15問

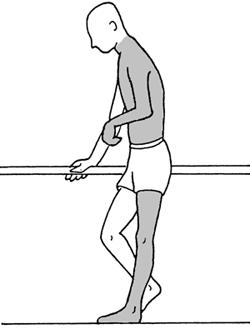

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第16問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。健側下肢の前方振り出し動作の指導過程を順番に示した。適切でないのはどれか。

1: 患脚前で両脚均等に体重をかけて立つ。

2: 患側膝関節は軽度屈曲位にする。

3: 体重を患側に移動する。

4: 上体を患側に回旋する。

5: 重心を残して患側片脚立位になる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第17問

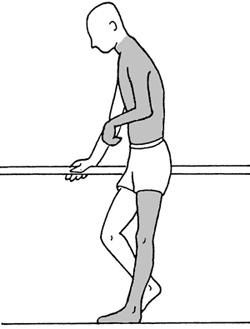

左片麻痺患者。Brunnstrom法ステージ下肢V。正常な反応を引き出す方法として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

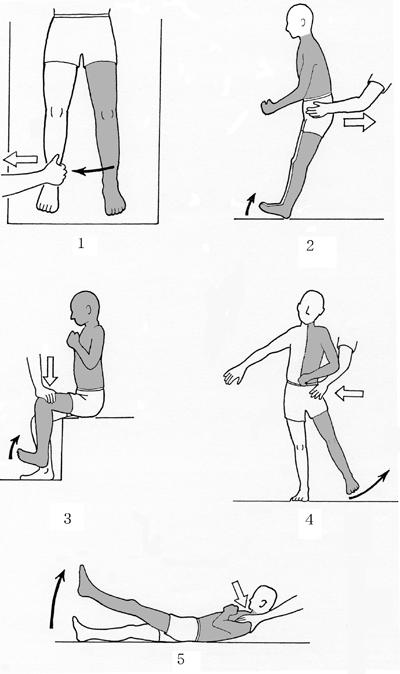

第40回午前:第18問

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第19問

78歳の男性。58歳時に肺気腫、60歳時に高血圧を指摘されている。70歳時に脳梗塞による左片麻痺。現在、独歩可能で降圧薬を服用し、経皮的酸素飽和度(SpO2)をモニターし、自宅で生活している。訪問リハビリテーション時の血圧は158/88 mmHg、心拍数は70/分であった。日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 運動時の心拍数の上限は80/分とする。

2: 運動中にSpO2が85%に下がったら安静にする。

3: 収縮期血圧が190 mmHgを越えたら安静にする。

4: 昼食後は1時間の休憩をとる。

5: 口すぼめ呼吸を指導する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第21問

30歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に向けることは可能だが、すぐに右向き斜位になる。治療法として適切でないのはどれか。

1: 手を軽く顔面に添えるように指導する。

2: 睡眠を十分にとるように指導する。

3: 広頸筋の筋力増強訓練を行う。

4: EMGバイオフィードバックを行う。

5: 左胸鎖乳突筋へボツリヌス毒を注射する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第22問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージV。この時期のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: 関節可動域訓練

2: 発声訓練

3: 呼吸訓練

4: 歩行訓練

5: 電動ベッドの導入

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第24問

9歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。介助なしに歩行可能で、椅子からの立ち上がりも可能であるが、階段昇降はできない。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力維持訓練

2: 体幹装具装着での歩行訓練

3: 下腿三頭筋の伸張運動

4: 四つ這い移動運動

5: 徒手的胸郭拡張訓練

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

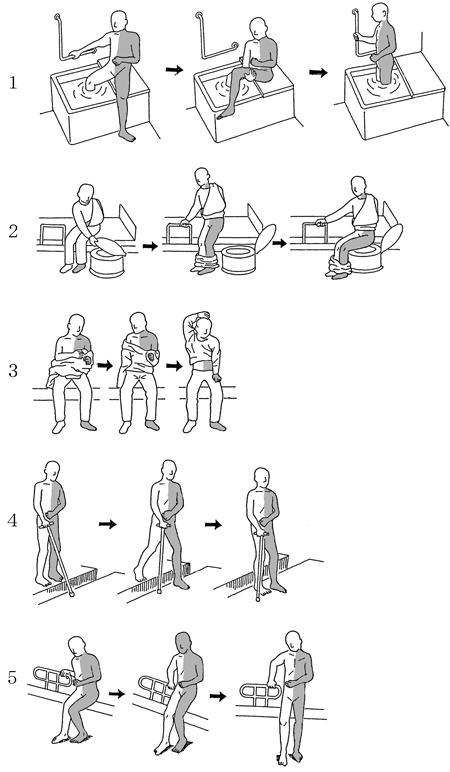

第40回午前:第25問

9歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。介助なしに歩行可能で、椅子からの立ち上がりも可能であるが、階段昇降はできない。1年後、歩行が不安定となり、学校の洋式トイレからの立ち上がりで友達の助けが必要となった。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類のステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

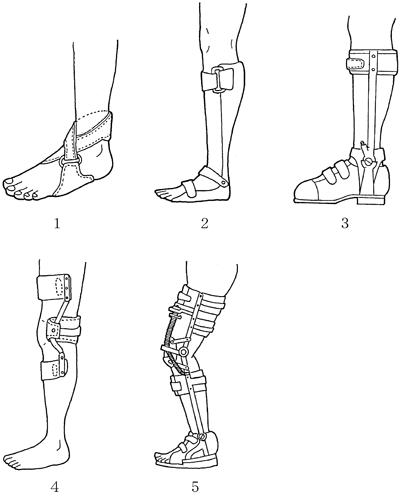

第40回午前:第26問

9歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。介助なしに歩行可能で、椅子からの立ち上がりも可能であるが、階段昇降はできない。1年後、歩行が不安定になり、学校の洋式トイレからの立ち上がりで友達の助けが必要となった。この時期に適切な装具はどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第28問

70歳の男性。身長170 cm、体重54 kg。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として正しいのはどれか。

1: 下肢の筋力強化を行う。

2: 体重を増やさないように食事制限を行う。

3: 息切れがない時は酸素投与の必要はない。

4: 息を吸いながら階段を昇り、息を吐く時には立ち止まる。

5: 1日のエネルギー消費量を減らす。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第30問

52歳の男性。II型糖尿病。身長160 cm、体重70 kg。エルゴメーター運動負荷試験で、定常状態時の酸素摂取量は0.98リットル/分であった。このときの強度はどれか。

1: 約2 METs

2: 約3 METs

3: 約4 METs

4: 約5 METs

5: 約6 METs

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

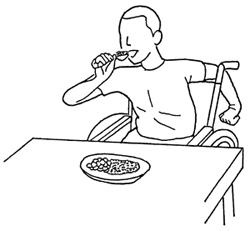

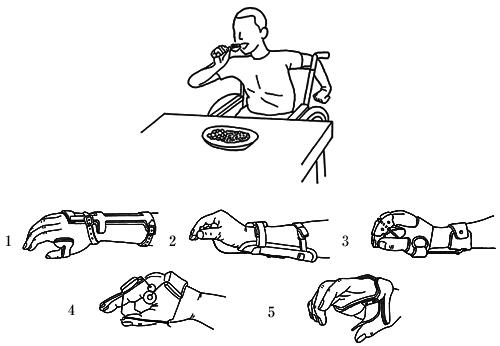

第40回午前:第31問

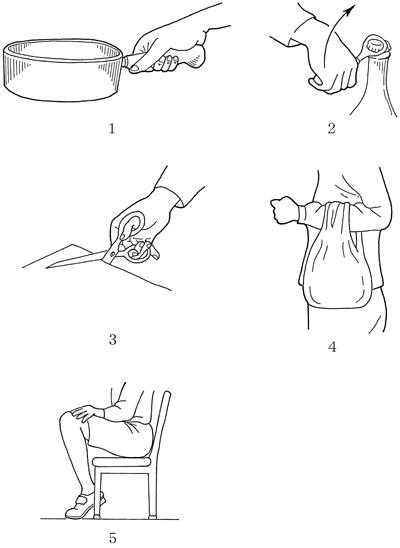

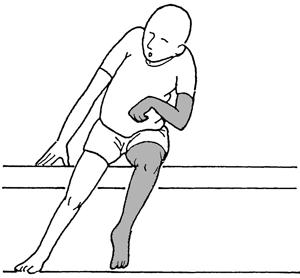

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に対して急性期に行った呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 胸郭モビライゼーション

2: 肋間筋強化

3: 息こらえ練習

4: 介助咳嗽練習

5: 体位排痰法

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第32問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。図は「手を握ってください」との指示でなされた手の動きである。この動きはどれか。

1: 共同運動

2: 分離運動

3: 連合運動

4: 腱固定作用

5: 把握反射

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

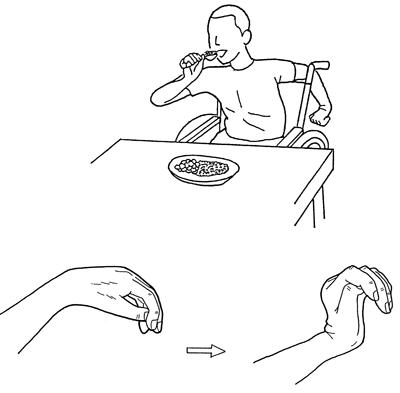

第40回午前:第33問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に適応となる上肢装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第5頸髄節

2: 第6頸髄節

3: 第7頸髄節

4: 第8頸髄節

5: 第1胸髄節

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

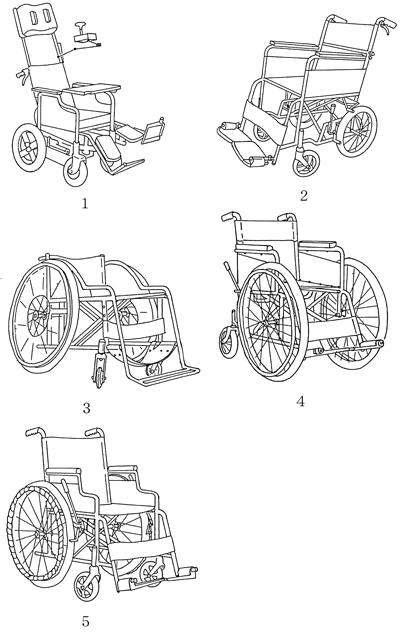

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の日常生活に用いる車椅子で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第37問

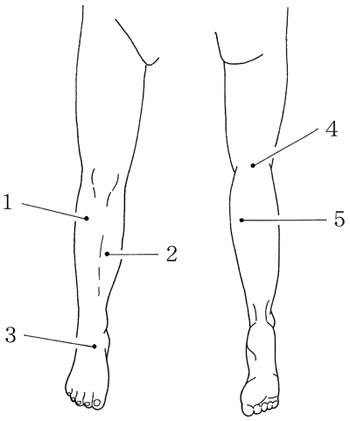

50歳の男性。生来健康であったが、大量飲酒で泥酔した翌朝から右下垂足を呈するようになった。この神経麻痺に対して低周波治療を行う際の運動点はどれか。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

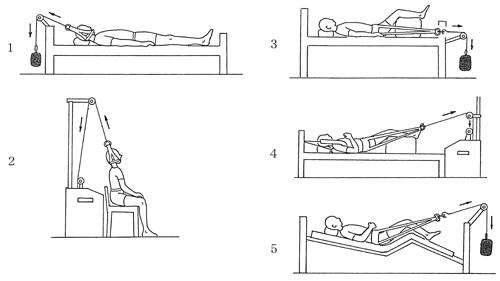

第40回午前:第38問

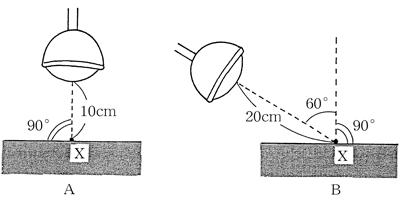

図BのX点に照射される極超短波強度は図Aの何%か。

1: 62.5%

2: 50%

3: 37.5%

4: 25%

5: 12.5%

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第39問

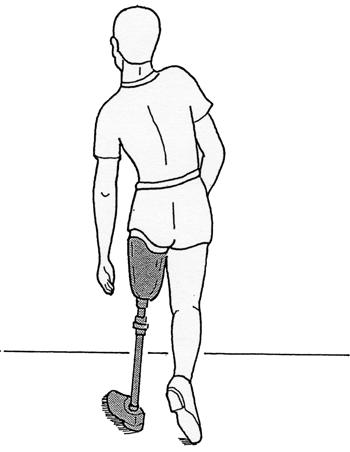

大腿切断者の義足歩行訓練において、後方からの観察で図のような異常歩行を認めた。対処法として誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 外側壁を削る。

2: 義足の長さを調節する。

3: 初期屈曲角を調節する。

4: 中殿筋の筋力強化を行う。

5: 股関節外転拘縮を改善する。

- 答え:1 ・3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第40問

図に示す大腿義足ソケットの特徴でないのはどれか。

1: 内外径が前後径より短い。

2: 坐骨結節で体重を支持する。

3: 断端が内転位に保持されやすい。

4: 会陰部の疼痛が少ない。

5: 側方への安定性がよい。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第42問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: 股関節の伸筋を主に強化する。

4: 体幹筋は腹筋を主に強化する。

5: 体幹装具で座位訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第43問

関節リウマチの足部の変形で起こりにくいのはどれか。

1: 外反母指

2: 槌指

3: 前足部内反

4: 扁平足

5: 踵骨外反

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

ダニエルスらの徒手筋力テストにおいて筋力1(Trace)の筋と触診部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 大腰筋-縫工筋の外側

2: 中殿筋-大転子の下方

3: 大腿二頭筋-膝関節後面の内側

4: 前脛骨筋-足関節前面の内側

5: 後脛骨筋-外果と踵骨の間

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺の患側立脚相での膝関節過伸展に注意すべき項目で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 足関節底屈筋の筋力低下

3: 尖足拘縮

4: 固有感覚障害

5: 骨盤の後退

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第46問

正常発達の生後7か月児にみられる反射・反応で正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射

2: モロー反射

3: 手掌把握反射

4: 後方パラシュート反応

5: ホッピング反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第47問

デンバー式発達スクリーニングテストで最も遅く獲得されるのはどれか。

1: 2つのブロックを積む。

2: 上手投げでボールを投げる。

3: 階段を昇る。

4: 三輪車をこぐ。

5: 片足とびをする。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第48問

FIMについて誤っているのはどれか。

1: 社会的認知の項目がある。

2: 合計の最低点は18点である。

3: 完全自立レベルは7である。

4: 補装具使用で自立するときは修正自立となる。

5: 監視レベルは4である。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第49問

誤っているのはどれか。

1: 高血圧は160/100 mmHg以上を指す。

2: 平均血圧は拡張期血圧と脈圧/3の和である。

3: 食後の血圧は通常より低めである。

4: 診察時の血圧は家庭での血圧より高めである。

5: 覚醒中の血圧は睡眠中の血圧より高めである。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

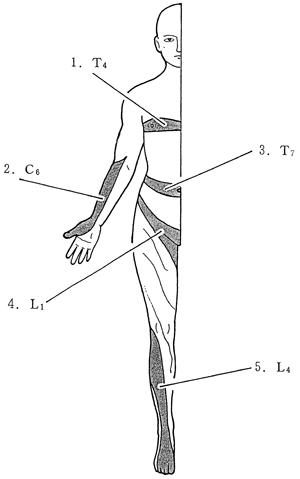

第40回午前:第50問

腱反射について誤っているのはどれか。

1: 腱器官の反応を検査している。

2: リラックスさせ、検査する筋の力を抜かせる。

3: 反射が出にくい場合、被験者に歯をかみしめさせる。

4: クローヌスがあれば亢進と判定してよい。

5: 筋萎縮がある場合、収縮が確認できれば正常と判定する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第51問

誤っている組合せはどれか。

1: トーマステスト-腸腰筋短縮

2: ファーレンテスト-正中神経圧迫

3: ヤーガソンテスト-肩関節拘縮

4: スパーリングテスト-神経根圧迫

5: アドソンテスト-血管圧迫

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第52問

徒手筋力テストと測定時の体位との組合せで誤っているのはどれか。

1: 大胸筋:筋力3-背臥位

2: 上腕二頭筋:筋力2-座位

3: 外腹斜筋:筋力2-座位

4: 中殿筋:筋力3-側臥位

5: 縫工筋:筋力3-座位

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第53問

活動とエネルギー消費(METs)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 机上の仕事-1.5~2.0

2: 自転車(8 km/時)-2.5~3.0

3: シャワー-4.5~5.5

4: 速歩(6 km/時)-5.0~6.0

5: ジョギング(8 km/時)-7.0~8.0

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第54問

ブルンストローム法ステージとその説明との組合せで誤っているのはどれか。

1: 手肢ステージIII-全指の伸展が不十分ながら可能

2: 上肢ステージIII-伸展共同運動が可能

3: 下肢ステージIV-膝屈曲位で足関節背屈が可能

4: 下肢ステージV-立位で膝関節屈曲の分離運動が可能

5: 下肢ステージVI-立位での股関節外転が可能

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第55問

頸髄損傷急性期合併症で下肢の関節可動域訓練が禁忌となるのはどれか。

1: 無気肺

2: 頻脈

3: 起立性低血圧

4: 尿路感染症

5: 深部静脈血栓症

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第57問

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1: 痙直型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2: 強剛型両麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3: 大腿神経麻痺-PTB式免荷装具

4: 脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

5: 腓骨神経麻痺-靴べら型短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第58問

SACH足部の下腿義足歩行中、踵接地後の膝屈曲動作が遅れる原因で誤っているのはどれか。

1: ソケットの初期屈曲が不足している。

2: ソケットが踵に対し前方にある。

3: SACH足部が底屈位にセットされている。

4: 断端前面末梢部に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の筋力が低下している。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第59問

脊髄損傷のフランケル分類で誤っているのはどれか。

1: A:運動・知覚の完全麻痺

2: B:運動の完全麻痺、知覚残存

3: C:運動機能は残存しているが実用性なし

4: D:運動機能は正常、知覚障害あり

5: E:運動・知覚機能は正常

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第60問

ダウン症の身体機能の特徴で誤っているのはどれか。

1: 運動発達が遅れる。

2: 環軸関節亜脱臼がみられる。

3: 先天性心疾患の合併が多い。

4: 四肢の関節拘縮を生じやすい。

5: 外反扁平足が歩行時の問題となる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第61問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.肥満例ではやや多めの総摂取エネルギーとする。イ.運動強度は最大酸素摂取量の70%程度が適切である。ウ.血糖値が高いほど効果的である。エ.運動強度は漸増運動負荷試験で決定する。オ.運動によってインスリン抵抗性が改善する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第62問

脳卒中回復期において短縮をきたす筋群として適切でないのはどれか。

1: 肩関節の外旋筋群

2: 肘関節の屈筋群

3: 手指関節の屈筋群

4: 股関節の外旋筋群

5: 足関節の底屈筋群

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第63問

基本的ADLに含まれないのはどれか。

1: 洗面

2: 更衣

3: 移乗

4: 入浴

5: 家事

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第64問

Barthel indexで、自立に対する点数の比重が高い項目はどれか。2つ選べ。 ア.食事イ.車椅子とベッド間の移乗ウ.平地歩行エ.階段昇降オ.排便コントロール

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第67問

アテトーゼ型脳性麻痺の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 姿勢筋緊張の調節

2: 原始反射抑制肢位の保持

3: 重錘バンドによる不随意運動の抑制

4: 関節中間位での運動制御

5: 四つ這いでの肩周囲筋の同時収縮促通

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第68問

小児疾患と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: ペルテス病-水中歩行訓練

2: 血友病-関節可動域訓練

3: 筋性斜頸-徒手矯正

4: 先天性内反足-装具療法

5: 二分脊椎-交互式歩行装具

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第70問

脊髄損傷の機能残存レベルと筋力増強訓練との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第1腰髄節─骨盤挙上

2: 第2腰髄節─股関節屈曲

3: 第3腰髄節-股関節外転

4: 第4腰髄節─膝関節伸展

5: 第5腰髄節─膝関節屈曲

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

脳卒中患者の歩行立脚相に必要な股関節周囲筋活動を高めるためのPNFで適切でないのはどれか。

1: 膝を伸展したまま、伸展 ─外転─内旋パターン

2: 膝を伸展したまま、伸展─内転─外旋パターン

3: 膝を伸展したまま、伸展─外転─外旋パターン

4: 膝を伸展しながら、伸展─外転─内旋パターン

5: 膝を屈曲しながら、伸展─外転─内旋パターン

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第72問

脳卒中片麻痺歩行の特徴でないのはどれか。

1: 体幹側屈

2: 腰椎前弯増強

3: 下肢分回し

4: 反張膝

5: 内反尖足

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第74問

上肢・手指ブルンストローム法ステージIVの運動で誤っているのはどれか。

1: 腰の後ろに手をもっていく。

2: 肘伸展位で肩を90°外転する。

3: 肘90°屈曲位で前腕を回内・回外する。

4: 母指で横つまみをして離す。

5: 全指で鉤型握りをする。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第75問

肩手症候群の急性期症状でないのはどれか。

1: 肩の有痛性運動制限

2: MP関節の屈曲制限

3: 手の熱感

4: 手指の骨萎縮

5: 手背の腫脹

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第76問

脊髄小脳変性症の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢近位部への弾性緊縛帯

2: 四肢遠位部への重錘負荷

3: 膝固定装具装着での歩行訓練

4: rhythmic stabilization

5: バルーンを用いての座位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第77問

前頭葉損傷を受けた高次脳機能障害患者に特徴的でないのはどれか。

1: 計画性の喪失

2: 処理スピードの低下

3: 自発性の減弱

4: 左右障害

5: 易刺激性

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第78問

肩腱板断裂に対する棘上筋腱縫縮術直後の肩関節の他動的可動域運動で最も適切でないのはどれか。

1: 外旋

2: 外転

3: 内転

4: 屈曲

5: 伸展

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第79問

肩関節周囲炎の可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 滑車を使った運動

2: 棒を使った運動

3: キャッチボールを利用した運動

4: 壁を利用した運動

5: 健側を利用した運動

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第80問

慢性気管支炎患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: 気道抵抗の上昇

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 機能的残気量の減少

5: クロージングボリュームの増加

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第81問

関節リウマチの理学療法で誤っているのはどれか。

1: 炎症症状の強い関節に寒冷療法を行う。

2: 朝のこわばりの強い時間帯は避ける。

3: 筋力増強運動は等尺性を原則とする。

4: 起き上がり動作は下肢と頭頸部の反動を利用する。

5: 移乗動作は座面を高く調整する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第82問

疾患と筋力増強運動との組合せで適切でないのはどれか。

1: 肩関節周囲炎─肩関節外転筋

2: 腰痛症─股関節屈筋群

3: 脊椎骨粗鬆症─背筋群

4: 変形性股関節症─股関節外転筋

5: 変形性膝関節症─大腿四頭筋

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第83問

変形性膝関節症の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 膝関節痛に対するTENS

2: 膝内側痛に対する内側ウエッジ

3: 免荷のための杖

4: 減量のための自転車エルゴメーター

5: 関節支持のための膝装具

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第84問

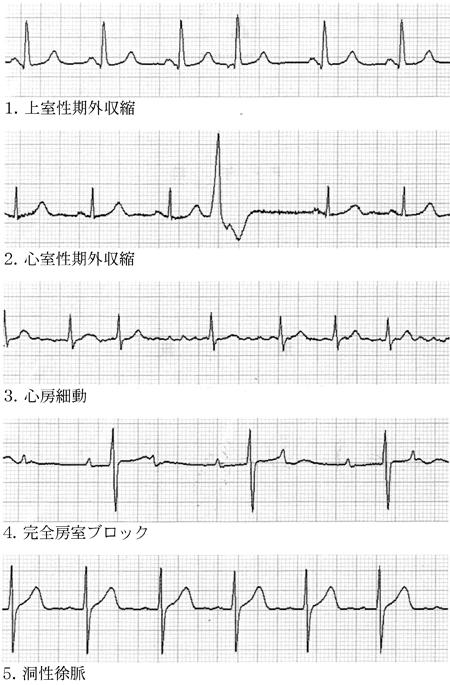

急性心筋梗塞の負荷試験において活動のステップアップを中止する場合はどれか。

1: 疲労感の出現

2: 上室性期外収縮:2回/分

3: 心電図:0.1 mVのST低下

4: 心拍数:30/分増加

5: 収縮期血圧:10 mmHgの上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第86問

慢性閉塞性肺疾患で運動療法を中止しなければならないのはどれか。

1: 動脈血酸素飽和度─85%

2: 酸素摂取量─最大酸素摂取量の70%

3: 心拍数─最大心拍数(220-年齢)の60%

4: 収縮期血圧─170 mmHg

5: ボルグ指数─11

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第87問

多発性硬化症の障害に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 痙性対麻痺─短下肢装具

2: 視力障害─環境整備

3: 協調運動障害─PNF

4: 歩行障害─メトロノーム

5: 異常感覚─TENS

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第88問

パーキンソン病の理学療法について適切でないのはどれか。

1: 肘這い位での頸部・体幹伸展訓練

2: 体幹の回旋訓練

3: ロフストランド杖を用いた歩行訓練

4: 目印をまたぐ歩行訓練

5: かけ声を利用した歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第89問

重症筋無力症で誤っているのはどれか。

1: 神経筋接合部に異常がみられる。

2: 内眼筋が障害される。

3: 午前より午後の方が症状が重い。

4: 診断にテンシロンテストが使われる。

5: 胸腺の異常を伴う。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第90問

筋萎縮性側索硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: フレンケル体操

2: 起居動作の練習

3: 杖や自助具の使用

4: 変形・拘縮の予防

5: 胸郭可動域訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第91問

神経筋電気刺激(低周波治療)の留意点で正しいのはどれか。

1: 電極下の皮膚抵抗を高くする。

2: 単極性刺激では運動点に陽極を置く。

3: 患者の身体にアース(接地)電極を付ける。

4: 電極対は筋線維の走行に垂直に配置する。

5: 定電流では電極の接触不良で火傷の危険がある。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第92問

物理療法の適応で誤っているのはどれか。

1: 低出力レーザー─腰痛症

2: パラフィン浴─深部静脈血栓症

3: アイスパック─捻挫

4: 間欠牽引─変形性頸椎症

5: ホットパック─変形性肘関節症

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第93問

呼吸訓練について誤っているのはどれか。

1: 呼吸パターンの是正を目的とする。

2: 頭低位によって吸気が容易になる。

3: 訓練前に介助呼吸を行う。

4: 呼気に際して口すぼめ呼吸を行う。

5: 最大換気呼吸は呼吸筋持久力を高める。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第94問

超音波療法について正しいのはどれか。

1: 超音波の強度は5~10 W/cm2を用いる。

2: 3 MHzは1 MHzに比べより深部まで到達する。

3: 人工関節への照射は禁忌である。

4: 褥瘡の治癒促進効果がある。

5: 治療範囲は有効照射面積の4倍とする。

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第95問

物理療法と熱伝達様式との組合せで誤っているのはどれか。

1: 極超短波─放射

2: レーザー─放射

3: パラフィン浴─伝導

4: 超音波─エネルギー変換熱

5: ホットパック─伝導

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第97問

プラスチック製AFOについて誤っているのはどれか。

1: 破損しても加熱によって修理が可能である。

2: トリミングによって底背屈可撓性の調整が可能である。

3: 装具の上から靴が履けるので屋内外ともに使用できる。

4: 半らせん型はしゃがみこみに適している。

5: 靴べら型では足関節の角度調整が難しい。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第98問

頸椎装具で最も強固な固定が得られるのはどれか。

1: フィラデルフィア型カラー

2: ソーミーブレース

3: ハロー・ベスト

4: 頸椎カラー

5: 支柱付き頸椎装具

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第99問

標準予防策(standard precaution)で誤っているのはどれか。

1: 湿性生体物質には、血液、痰などが含まれる。

2: すべての患者の湿性生体物質が隔離の対象となる。

3: 創傷皮膚を扱ったら、他の部位に触れる前に手洗いをする。

4: 手袋を用いれば、手洗いは省略してよい。

5: 飛沫による汚染の予防には、マスクやガウンを用いる。

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第100問

理学療法士及び作業療法士法で正しいのはどれか。

1: 理学療法士免許は都道府県知事が交付する。

2: 理学療法士以外の者は理学療法を行うことができない。

3: 理学療法士及び作業療法士法には診断報酬に関する規定がある。

4: 理学療法士は業務上知り得た人の秘密を他に漏らすと罰金に処せられる。

5: 登録事項に変更が生じたときは1年以内に理学療法士名簿の訂正を申請する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する