理学療法士国家試験:第35回午前の過去問

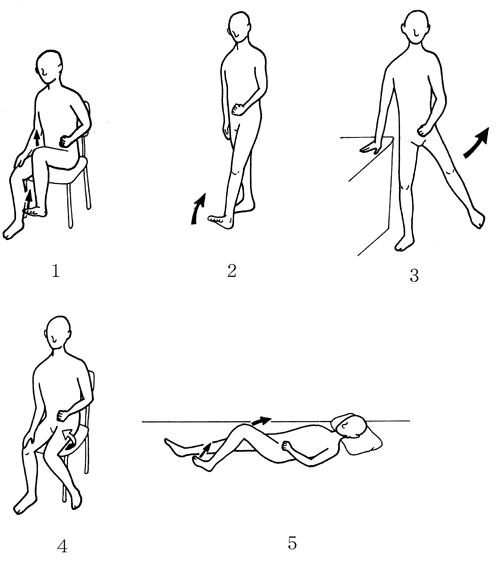

第35回午前:第3問

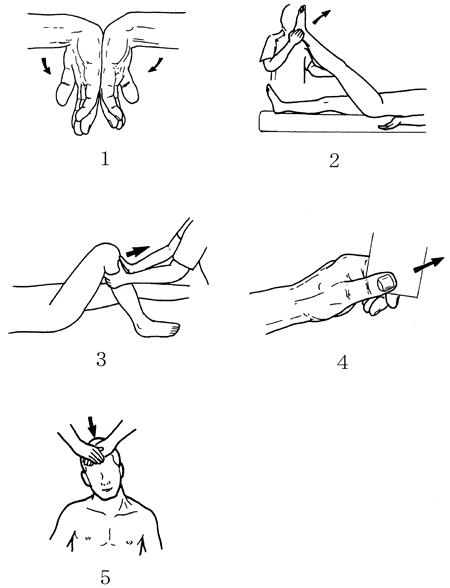

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第5問

57歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。分回し歩行で歩行時に内反尖足と反張膝とがみられる。足関節は他動的に背屈すると、かろうじて0゚まで矯正可能である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 患側膝軽度屈曲位での体重支持訓練

2: 前脛骨筋のバイオフィードバック療法

3: 下腿三頭筋のストレッチング

4: ハムストリングスの促通

5: 下肢の伸展・内転・外旋PNFパターンの使用

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1: 血圧を測定する。

2: 麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3: 膀胱が充満しているかをみる。

4: 下肢を挙上して経過を観察する。

5: 関連する医療機関に連絡する。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第7問

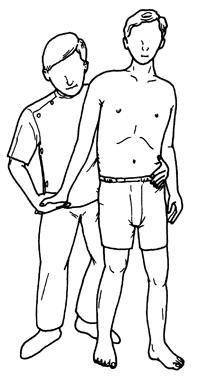

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の褥瘡予防のための除圧方法で誤っているのはどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

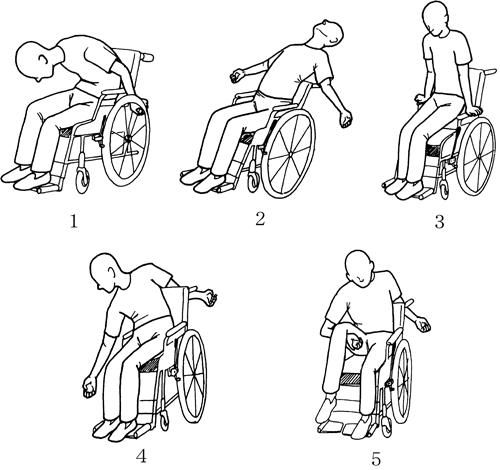

小児の発達過程でみられる順序で正しいのはどれか。A.背臥位での四肢屈曲B.肘つき腹這いC.頸部の伸展保持D.四つ這い

1: A→B→C→D

2: B→A→C→D

3: B→C→A→D

4: A→B→D→C

5: A→C→B→D

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第10問

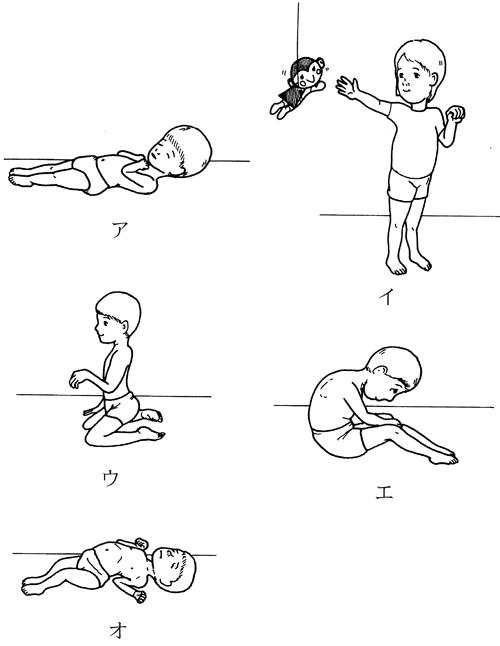

痙直型両麻痺が疑われるのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

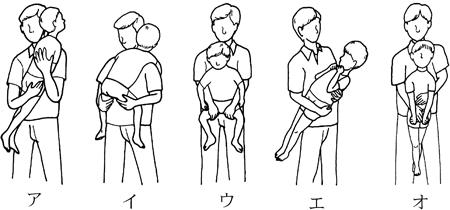

第35回午前:第11問

痙直型四肢麻痺の脳性麻痺児の抱き方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第12問

2歳のアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練で正しいのはどれか。

1: 背臥位で行う。

2: 上肢は解剖学的基本肢位に置く。

3: 食物は舌の中央より前に載せる。

4: ジュース類から始める。

5: 飲み込むときは頸を伸展位にする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

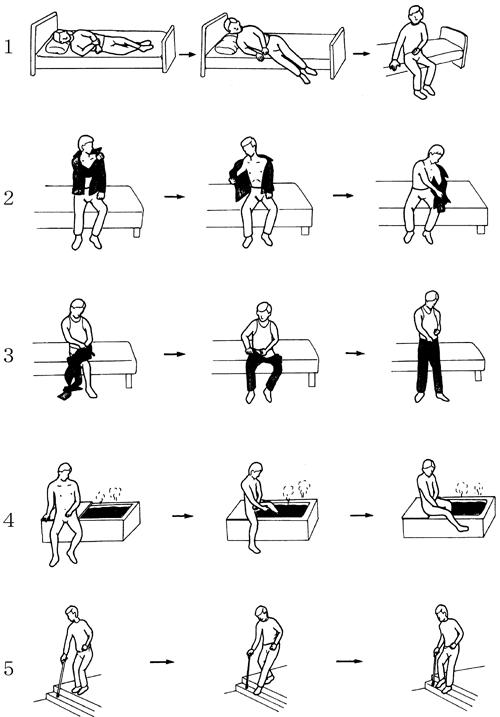

第35回午前:第13問

70歳の女性。変形性股関節症に対する左人工股関節全置換(骨セメント使用)後3週経過。全荷重歩行可能。ADLの指導で適切でないのはどれか。

1: 手すりを用いた階段昇降

2: 洋式トイレ動作

3: シャワーチェアを用いた入浴

4: ソックスエイドを用いた靴下はき

5: あぐら座位

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

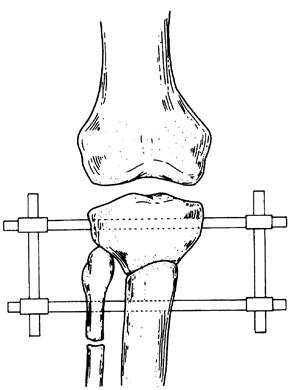

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

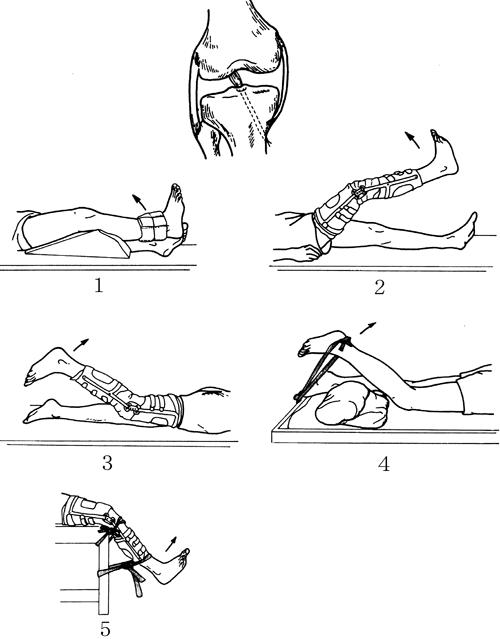

第35回午前:第15問

25歳の男性。膝前十字靭帯脛骨付着部の剥離に対し、図のような縫合術を実施した。術後1/2部分荷重時期における理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第16問

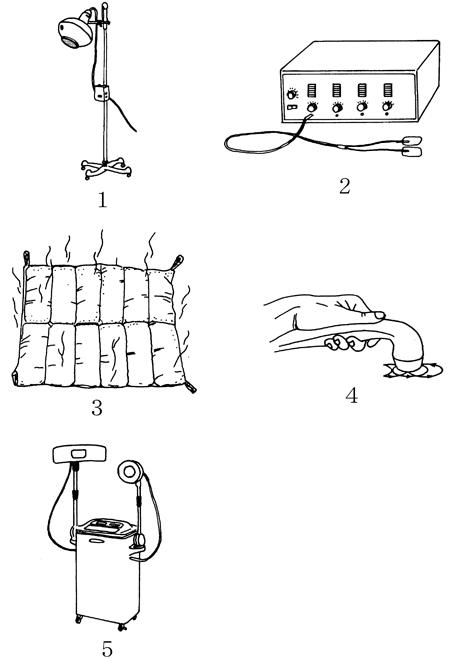

70歳の女性。慢性関節リウマチ。スタインブロッカーの機能障害分類クラスII。人工膝関節置換術後4週で歩行訓練中だが、同側の股関節深部の疼痛が強く訓練に支障をきたしている。疼痛軽減に適切な機器はどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第19問

65歳の男性。胸部解離性大動脈瘤術後の早期理学療法で適切でないのはどれか。

1: 訓練前後に胸部を聴診する。

2: 呼吸介助手技に振動法を用いて排痰を試みる。

3: 腰背部のリラクセーションを行なう。

4: 腹式呼吸を指導する。

5: 座位訓練は胸腔ドレーンの抜去後に開始する。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

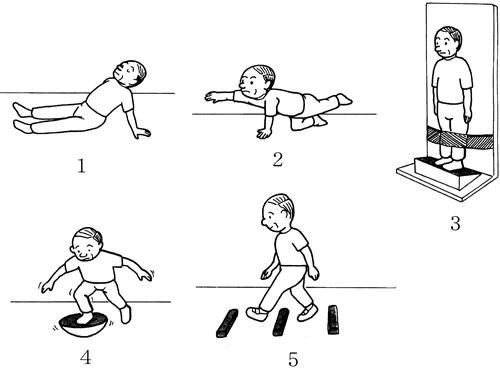

第35回午前:第22問

55歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第23問

図に示すPNFパターンで正しいのはどれか。

1: 屈曲・外転・外旋パターン

2: 屈曲・外転・内旋パターン

3: 屈曲・内転・外旋パターン

4: 伸展・内転・内旋パターン

5: 伸展・外転・外旋パターン

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

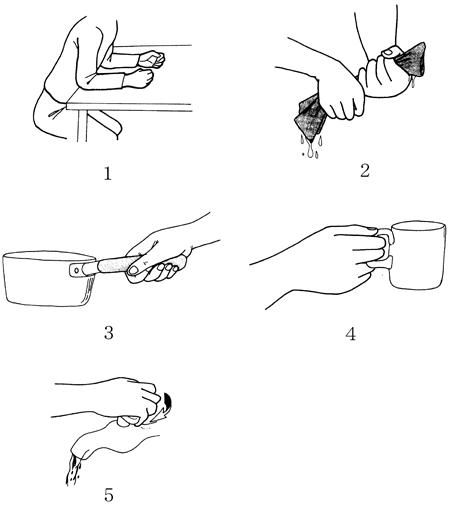

第35回午前:第24問

35歳の男性。前腕骨折でプレートを用いた観血的整復固定術後、前腕から手指にかけて浮腫と手関節の拘縮を認める。物理療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 経皮的電気刺激(TENS)

2: 極超短波

3: 渦流浴

4: 間歇的機械的圧迫

5: 超音波

- 答え:1 ・2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

30歳の男性。膝前十字靭帯損傷で再建術後4週経過。膝蓋骨遠位部で深さ1 cmの部位に癒着を認める。超音波療法で誤っているのはどれか。

1: 連続波を使用する。

2: 照射面積は導子面積の6倍以内とする。

3: 導子の速度は1~2 cm/秒で行なう。

4: 水中照射法が可能である。

5: 周波数は3 MHzを使用する。

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第26問

図に示す大腿義足ソケットの特徴でないのはどれか。

1: 内外径が前後径より短い。

2: 側方への安定性がよい。

3: 坐骨結節で体重を支持する。

4: 断端が内転位に保持されやすい。

5: 会陰部の疼痛が少ない。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

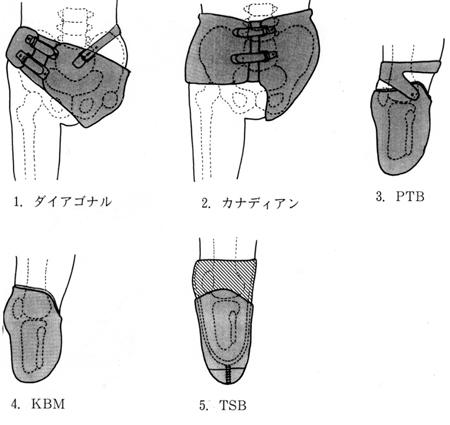

第35回午前:第28問

義足ソケットで誤っているのはどれか。

1: ダイアゴナル

2: カナディアン

3: PTB

4: KBM

5: TSB

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

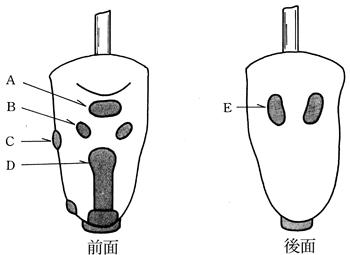

第35回午前:第29問

右PTB下腿義足の陽性モデルからソケットを作製する際、除圧が必要な部位として誤っているのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第30問

12歳の女児。突発性側弯症。頂椎は第12胸椎でコブ角35゚。治療用装具として適切なのはどれか。

1: ボストンブレース

2: ナイト型ブレース

3: テーラー型ブレース

4: ウイリアムス型ブレース

5: スタインドラー型ブレース

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

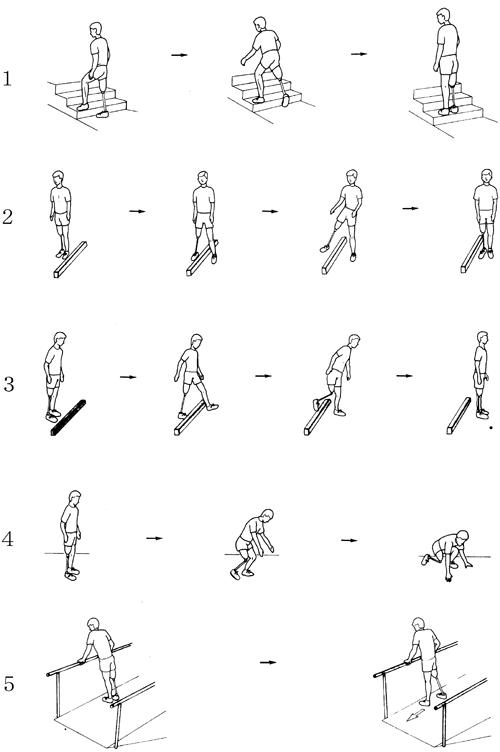

第35回午前:第31問

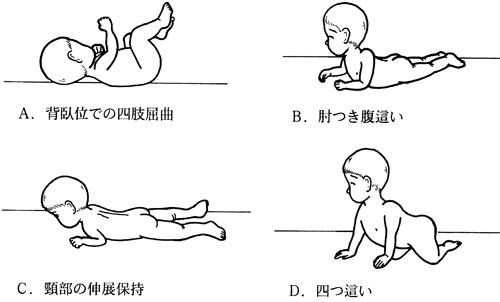

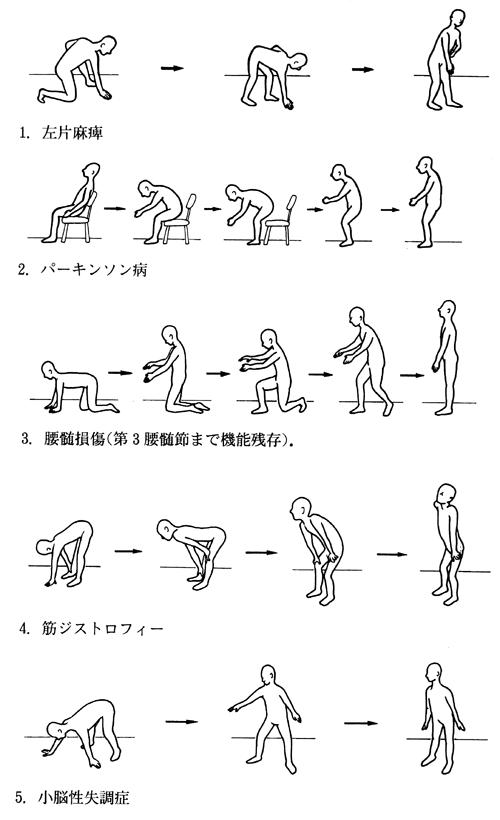

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第33問

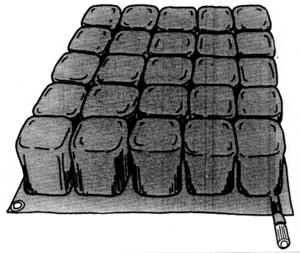

図のクッションを使用する疾患で適切なのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺

2: 頸髄損傷

3: 大腿切断

4: アテトーゼ型脳性麻痺

5: 慢性関節リウマチ

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第35問

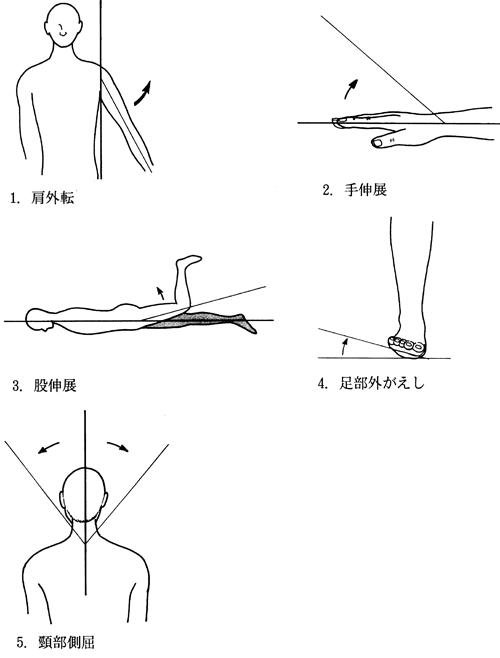

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 肩外転

2: 手伸展

3: 股伸展

4: 足部外がえし

5: 頸部側屈

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第36問

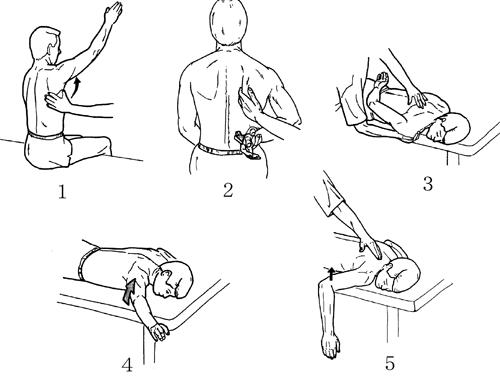

ダニエルスの徒手筋力テストで僧帽筋下部線維の段階3(Fair)と判定する手技で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

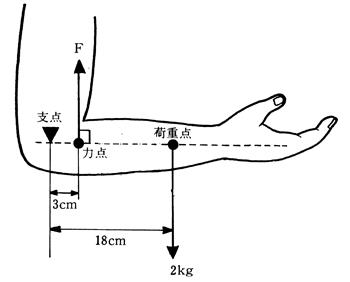

第35回午前:第37問

前腕および手を支える上腕屈筋の張力Fはどれか。

1: 10 kg

2: 12 kg

3: 14 kg

4: 16 kg

5: 18 kg

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

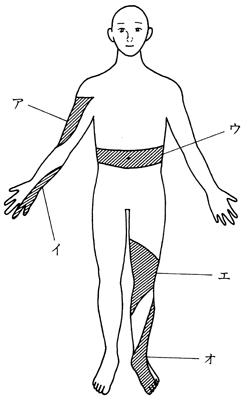

第35回午前:第38問

図に示す体性感覚領域で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.第4頸髄節イ.第7頸髄節ウ.第12胸髄節エ.第3腰髄節オ.第5腰髄節

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

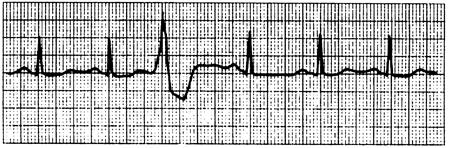

第35回午前:第40問

図の心電図所見はどれか。

1: 心房細動

2: 心房性期外収縮

3: 上室性頻拍

4: 心室性期外収縮

5: 房室ブロック

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第41問

急性期脳卒中片麻痺のベッドサイドでの評価で適切でないのはどれか。

1: JCS(Japan coma scale)

2: ブルンストローム法ステージ

3: ADLテスト

4: Physiological cost index

5: ROMテスト

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第42問

Brunnstrom法ステージと可能な運動との組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢ステージIII-肘関節屈曲位で前腕回内回外

2: 上肢ステージIV-肘関節伸展位で肩関節外転

3: 手指ステージIV-指腹つまみ

4: 下肢ステージIII-背臥位で下肢伸展挙上

5: 下肢ステージIV-座位で膝関節屈曲

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第44問

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: 上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2: 意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3: 収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4: 脈拍は100/分以下に保つようにする。

5: 悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第45問

脳卒中片麻痺患者の反張膝への対応で適切なのはどれか。

1: 骨盤前傾位での歩行指導

2: 短下肢装具足継手の底屈制限

3: ターンバックル付膝装具の使用

4: 患肢での片脚立位訓練

5: ハムストリングスの持続的伸張

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第46問

片麻痺の異常歩行と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 分回し歩行-膝・足関節屈筋の促通

2: 尖足歩行-下腿三頭筋の機能的電気刺激

3: 患側立脚相の短縮-患肢への体重負荷訓練

4: 患側立脚相の股関節屈曲-PNFによる骨盤の前方回旋

5: 患側への体幹側屈-体幹筋群の促通

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第49問

中心性頸髄損傷の特徴で誤っているのはどれか。

1: 高齢者に多い。

2: 頸椎脱臼骨折に合併しやすい。

3: 下肢より上肢に強い麻痺を生じる。

4: 麻痺は下肢から回復する。

5: 膀胱障害は軽症にとどまる。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第50問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の車椅子動作で自立困難なのはどれか。

1: ベッドからの側方移乗

2: ベッドからの前方移乗

3: 洋式便器からの移乗

4: 床からの移乗

5: 乗用車からの移乗

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第51問

頸椎症性脊髄症で前方固定術後の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から平行棒内立位訓練を開始する。

2: 頸椎固定装具はマット上訓練では使用しない。

3: 歩行訓練の前に四つ這い訓練を行う。

4: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

5: 頸部筋の短縮に対して伸展方向のストレッチを行う。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第52問

脊髄損傷患者の異所性骨化で正しいのはどれか。

1: 関節拘縮の原因になる。

2: 下肢では足関節に多い。

3: 上肢では手関節に多い。

4: 受傷後1か月以内に発症する。

5: 血清カルシウム値が上昇する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第53問

頸髄損傷レベルとその対応との組合せで適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.第4頸髄節まで機能残存-環境制御装置イ.第5頸髄節まで機能残存-電動車椅子ウ.第6頸髄節まで機能残存-手関節駆動式把持装具 エ.第7頸髄節まで機能残存-BFOオ.第8頸髄節まで機能残存-コックアップスプリント

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第55問

正常児の姿勢反射・反応で正しいのはどれか。

1: ランドウ反応は生後2か月から出現する。

2: 陽性支持反応は生後3か月から出現する。

3: 側方パラシュート反応は生後4か月から出現する。

4: 背臥位での傾斜反応は生後7か月から出現する。

5: 非対称性緊張性頸反射の姿勢は生後8か月まで出現する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第56問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類で歩行不能となる最初のステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

股関節亜脱臼を伴う痙直型両麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 股関節装具を装着して歩行

2: トランポリンを使用して跳躍

3: 起立台を使用して持続ストレッチ

4: クローラーを利用して四つ這い

5: テーブルを利用して膝立ち

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第59問

他動運動の目的で適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮の予防

2: 筋力の維持

3: 筋長の維持

4: 末梢循環の改善

5: 固有受容器に対する刺激

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第60問

治療体操と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: コッドマン体操-五十肩

2: ベーラー体操-腰椎すべり症

3: ウイリアムス体操-腰痛症

4: クラップ体操-側弯症

5: バージャー体操-下肢循環障害

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第61問

変形性膝関節症の生活指導で誤っているのはどれか。

1: 下肢伸展挙上運動

2: 足底板装着

3: 体重コントロール

4: しゃがみこみ動作

5: 膝サポーター装着

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

変形性股関節症に対する人工関節全置換術後早期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節を内転位に保持する。

2: 骨セメントを使用した場合は荷重開始を遅くする。

3: 術直後から車椅子移動を行う。

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮を促す。

5: 拘縮予防のための股関節回旋の可動域訓練を行なう。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第63問

慢性関節リウマチの手の変形について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: スワンネック変形はDIP関節が過伸展する。

2: 母指のダックネック変形はIP関節が過伸展する。

3: ムチランス変形は手指が短縮する。

4: MCP関節は基節骨が背側に亜脱臼しやすい。

5: ボタン穴変形はPIP関節が過伸展する。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第64問

慢性関節リウマチの下肢症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 膝関節炎症再燃-アイスパック

2: 足関節荷重時動揺-テーピング

3: 膝関節荷重痛-歩行浴

4: 膝関節屈曲外反変形-CPM(持続的他動運動)装置

5: 扁平足-アーチサポート

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第65問

運動と代謝当量(METs)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 背臥位での足関節自動運動-1~2 METs

2: 歩行(4.8 km/時)-5~6 METs

3: ジョギング(8 km/時)-7~8 METs

4: 階段の昇り-6~8 METs

5: 階段の降り-4~5 METs

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第66問

糖尿病の運動療法で適切な運動負荷量はどれか。

1: 最大酸素摂取量の50~60 %

2: 3 METs

3: ボルグ指数(10段階)の7

4: 予測最大心拍数の70~80 %

5: 10 Watts

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第67問

インスリン依存型糖尿病の運動療法について適切でないのはどれか。

1: 食事の1時間後に運動を行う。

2: 長時間の運動では補食する。

3: 尿ケトン体陽性時には運動を中止する。

4: インスリン注射1時間以内に運動を開始する。

5: インスリン注射部位の運動は避ける。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第68問

検査項目と検査機器との組合せで誤っているのはどれか。

1: 酸素飽和度(SpO2)-パルスオキシメータ

2: 6分間歩行試験-トレッドミル

3: AT測定-呼気ガス分析器

4: 1秒率-スパイロメータ

5: 呼吸筋力-口腔内圧測定器

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第69問

呼吸機能評価で異常値はどれか。

1: 1回換気量:500 ml

2: 1秒率:90 %

3: PaO2:90 mmHg

4: PaCO2:60 mmHg

5: 動脈血pH:7.4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第70問

肺気腫の理学療法で正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線のピークフロー値の増大を図る。

2: %肺活量の増大を図る。

3: 呼気の流速を遅くして呼吸させる。

4: 運動負荷は最大酸素摂取量の70 %とする。

5: 酸素飽和度(SpO2)の指標は80 %以上とする。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第71問

末梢神経障害患者の筋力増強訓練で誤っているのはどれか。

1: 経皮的電気刺激(TENS)は有効である。

2: バイオフィードバック療法は有効である。

3: PNFは有効である。

4: 遠心性運動は過負荷になりやすい。

5: 等運動性訓練機器を用いる。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第72問

末梢性顔面神経麻痺回復初期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 兎眼の管理指導

2: 顔面のマッサージ

3: 顔面筋のストレッチ

4: 筋電図バイオフィードバック療法

5: 顔面のコールドパック

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第73問

多発性ニューロパチーの理学療法で正しいのはどれか。

1: 後索性の失調症に対してはフレンケル体操を行う。

2: 悪性腫瘍に起因するニューロパチーでは高い運動強度を負荷する。

3: 筋力の不均衡による拘縮に対しては他動的伸張運動は行わない。

4: 糖尿病性ニューロパチーでは近位筋の訓練を主体にする。

5: ギラン・バレー症候群では強い負荷で筋力増強訓練を行なう。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第74問

失調症患者の症候とその原因との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.企図振戦-固有感覚性イ.Romberg徴候-固有感覚性ウ.ジスメトリー-小脳性エ.羅針盤歩行-小脳性オ.変換運動障害-後索性

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの理学療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 近位筋の筋力増強訓練は避ける。

2: 股関節と膝関節の屈曲拘縮の予防・改善が重要である。

3: 立位・歩行時の尖足は膝を安定させる作用がある。

4: 立位・歩行時の腰椎前弯はバランスを崩す原因となる。

5: 歩行時の上半身の左右の振れの原因は背筋の筋力低下である。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第76問

局所の寒冷による生理的作用について誤っているのはどれか。

1: 反応性の血管拡張

2: 筋代謝の亢進

3: 疼痛閾値の上昇

4: 神経伝導速度の低下

5: 結合組織弾性の低下

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第77問

温熱療法の効果で誤っているのはどれか。

1: 血管の拡張

2: 筋緊張の低下

3: 発汗の増加

4: 脈拍数の増加

5: 分時換気量の減少

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第78問

物理療法とその適応との組合せで誤っているのはどれか。

1: 牽引-変形性頸椎症

2: 温水プール-痙性麻痺

3: 紫外線-褥 瘡

4: アイスパック-閉塞性動脈硬化症

5: 経皮的電気刺激(TENS)-腰痛症

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第79問

極超短波療法の適応でないのはどれか。

1: 変形性膝関節症

2: 肩関節周囲炎

3: 転移性脊椎腫瘍

4: アキレス腱炎

5: 頸椎捻挫

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第80問

物理療法で禁忌となるのはどれか。

1: ホットパック:心臓ペースメーカー

2: 干渉波:疼痛

3: 赤外線:糖尿病性潰瘍

4: 渦流浴:創傷回復期

5: 低出力レーザー:感覚障害

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第81問

超音波(連続波)療法の生理的作用で誤っているのはどれか。

1: 結合織の伸張性の増大

2: 代謝の亢進

3: 神経伝導速度の増大

4: 関節内温度の上昇

5: 筋緊張の亢進

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

機能的電気刺激の目的で適切でないのはどれか。

1: 萎縮筋の筋力増強

2: 正常筋の筋力増強

3: 痙縮の抑制

4: 末梢循環の改善

5: 疼痛の除去

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: ソケットの内転角が不足している。

2: 靴のヒールが低すぎる。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第84問

大腿切断者の異常歩行とその原因との組合せで誤っているのはどれか。

1: フットスラップ-後方バンパーが軟らかすぎる。

2: 踵接地時足部回旋-後方バンパーが硬すぎる。

3: 内側ホイップ-膝軸が過度に内旋している。

4: 体幹の側屈-初期内転角が不足している。

5: 分回し歩行-ソケットの内壁が高い。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第85問

大腿義足歩行で立脚相の膝の安定性に関与しないのはどれか。

1: ソケット初期内転角

2: 後方バンパーの硬さ

3: トウブレークの位置

4: 股関節伸筋

5: 断端長

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第86問

靴べら式プラスチック短下肢装具で皮膚の圧迫を生じにくい部位はどれか。

1: 内果

2: 外果

3: 距骨

4: 舟状骨

5: 第5中足骨頭

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第87問

膝折れ防止機能がないのはどれか。

1: オフセット膝継手付長下肢装具

2: 背屈制限足継手付短下肢装具

3: スウェーデン式膝装具

4: リングロック膝継手付長下肢装具

5: ダイアルロック膝継手付長下肢装具

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第88問

靴の補正と適応との組合せで正しいのはどれか。

1: 逆トーマスヒール-内反尖足

2: SACHヒール-扁平足

3: 内側ソールウェッジ-内反膝

4: 外側の長い月形しん-外反扁平足

5: メタタルザルバー-踵部の免荷

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第89問

神経麻痺と装具との組合せで誤っているのはどれか。

1: 橈骨神経麻痺-トーマススプリント

2: 正中神経麻痺-対立スプリント

3: 尺骨神経麻痺-逆ナックルベンダー装具

4: 大腿神経麻痺-リングロック付膝装具

5: 総腓骨神経麻痺-プラスチック短下肢装具

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第90問

疾患と住宅環境整備との組合せで誤っているのはどれか。

1: 片麻痺-室内段差の解消

2: 慢性関節リウマチ-座面の高い便座

3: 対麻痺-天井走行式リフター

4: パーキンソン症候群-電動ベッド

5: 失調症-手すり

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第91問

FIMについて誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 項目数は18である。

2: 採点は7段階評価である。

3: 全介助の場合は0と採点する。

4: 社会的認知は3項目である。

5: セルフケアは8項目である。

- 答え:3 ・5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第92問

Barthel indexで誤っているのはどれか。

1: 満点は100点である。

2: 各項目の評価は3段階である。

3: 能力低下の指標である。

4: 排尿・排便の項目を含む。

5: 10項目からなる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第93問

ADL評価について正しいのはどれか。

1: Barthel indexはコミュニケーションの項目を含む。

2: Katz indexでは自立指標は社会的認知の項目を含む。

3: FIMは実際に実行しているかどうかを評価する。

4: Lawtonの手段的ADLのスケールは脳性麻痺児のADL評価法である。

5: PULSESプロフィールでは言語機能の項目はない。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第94問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者において長座位での前後移動の阻害要因でないのはどれか。

1: ハムストリングスの短縮

2: 両肘関節屈曲拘縮

3: 座位バランス不良

4: 手指屈筋の短縮

5: 下肢筋の痙縮

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第95問

身体計測について正しいのはどれか。

1: 上肢長は肩峰から尺骨茎状突起までの距離を測る。

2: 前腕長は上腕骨外側上顆から尺骨茎状突起までの距離を測る。

3: 下肢長は下前腸骨棘から足関節内果までの距離を測る。

4: 上腕周径は上腕骨外側上顆から5 cm近位で測る。

5: 胸囲は立位で乳頭直上と肩甲骨直下部を通るように測る。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第96問

誤っている組合せはどれか。

1: トーマステスト-股関節屈曲拘縮

2: オーベルテスト-腸脛靭帯短縮

3: パトリック徴候-股関節外転筋短縮

4: SLR(下肢伸展挙上テスト)-ハムストリングス短縮

5: 尻上がり現象-大腿四頭筋短縮

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第97問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定する運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸部屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 肩関節伸展-上腕骨

3: 肩関節内旋-尺骨

4: 肘関節屈曲-尺骨

5: 手関節尺屈-第3中手骨

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第98問

ダニエルスらの徒手筋力テストにおいて腹臥位で測定するのはどれか。

1: 肩関節外旋:段階3(Fair)

2: 肘関節伸展:段階2(Poor)

3: 股関節外転:段階2(Poor)

4: 膝関節屈曲:段階2(Poor)

5: 足関節底屈:段階4(Good)

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第99問

異常歩行と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 中殿筋歩行-先天性股関節脱臼

2: 大殿筋歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

3: 鶏 歩-前脛骨筋麻痺

4: 分回し歩行-脳卒中片麻痺

5: はさみ足歩行-失調症

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第100問

社会福祉施設でないのはどれか。

1: 特別養護老人ホーム

2: 老人保健施設

3: 身体障害者療護施設

4: 肢体不自由児施設

5: 重症心身障害児施設

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する