理学療法士国家試験:第42回午前の過去問

第42回午前:第1問

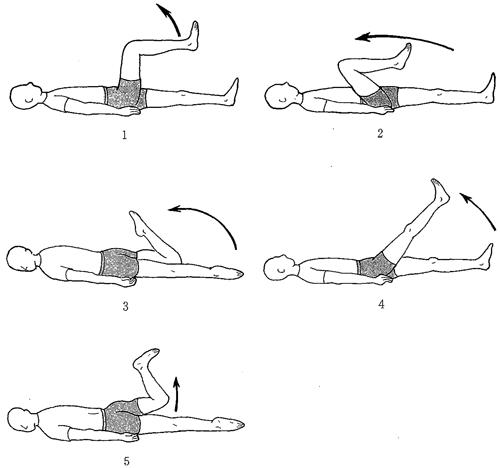

ダニエルスらの徒手筋力テストによる股関節外転、段階3(Fair)のテストを実施したところ図のような代償運動がみられた。この代償運動への関与が疑われる筋はどれか。2つ選べ。

1: 小殿筋

2: 腸腰筋

3: 大腿直筋

4: 大腿筋膜張筋

5: 半腱様筋

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

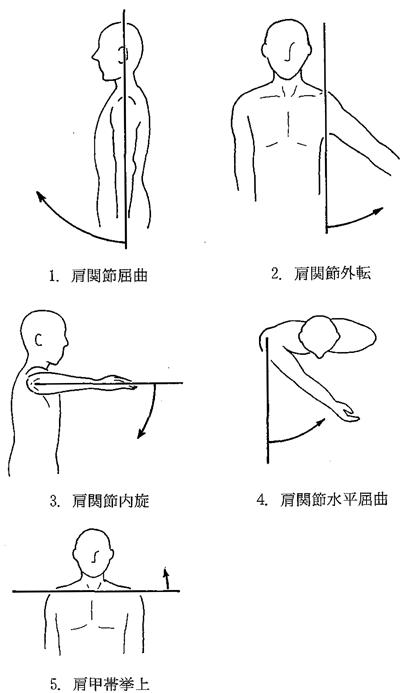

第42回午前:第3問

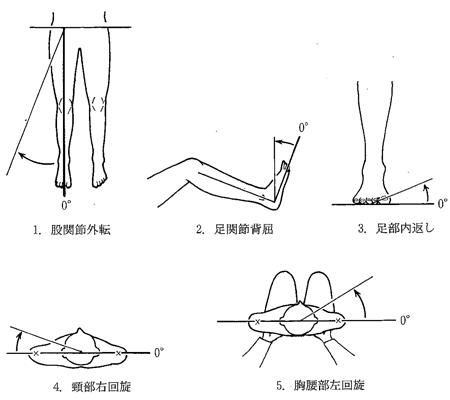

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第4問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

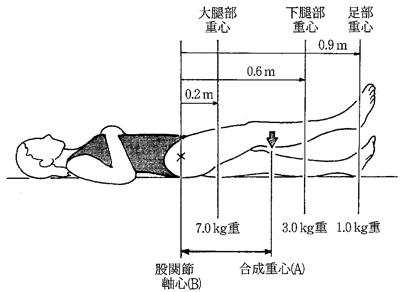

第42回午前:第5問

背臥位で右下肢挙上位を保持している図を示す。各部の重量、重心位置、股関節軸心からの水平距離を示している。下肢の合成重心(A)から股関節軸心(B)までの距離を求めよ。ただし、小数点以下第3位を四捨五入する。

1: 0.31 m

2: 0.34 m

3: 0.37 m

4: 0.40 m

5: 0.43 m

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

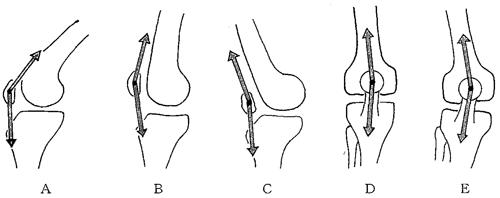

第42回午前:第6問

図に大腿四頭筋の力と膝蓋大腿関節の関係を示す。図を参考に、次の文で誤っているのはどれか。ただし、ベクトルの大きさは全て同じである。

1: A:大腿四頭筋の収縮力が脛骨粗面に作用する。

2: B:膝屈曲角度と膝蓋大腿関節に作用する圧力は反比例する。

3: C:反張膝では膝蓋骨が浮き上がる方向へ力が作用する。

4: D:膝蓋骨には生理的に外方への力が作用する。

5: E:Q角が大きいと膝蓋骨に外方への力が強く作用する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

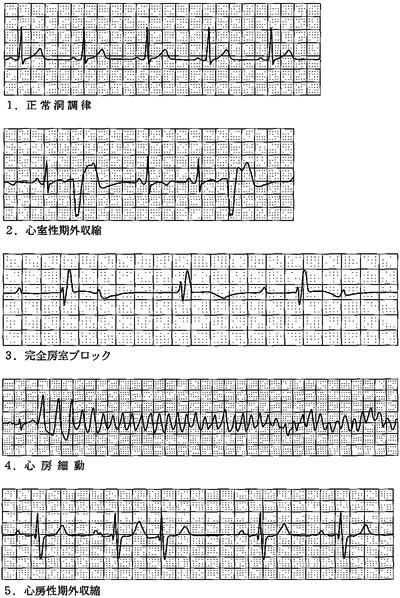

第42回午前:第8問

心電図と所見との組合せ(別冊No.1)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 正常洞調律

2: 心室性期外収縮

3: 完全房室ブロック

4: 心房細動

5: 心房性期外収縮

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

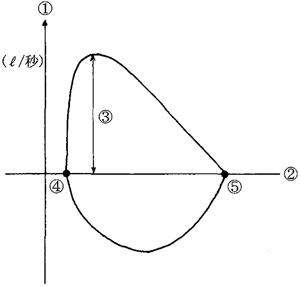

フローボリューム曲線で誤っているのはどれか。

1: ①(縦軸):気流速度

2: ②(横軸):肺気量

3: ③:肺活量

4: ④:最大吸気位

5: ⑤:最大呼気位

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第12問

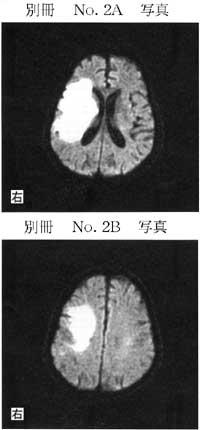

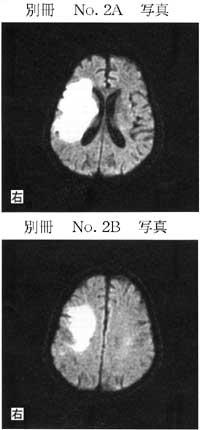

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。この時点で行う管理で誤っているのはどれか。

1: 座位耐久性訓練

2: 肩関節の可動域訓練

3: 2時間毎の体位変換

4: 下腿三頭筋のストレッチ

5: 下腿に弾性ストッキング装着

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

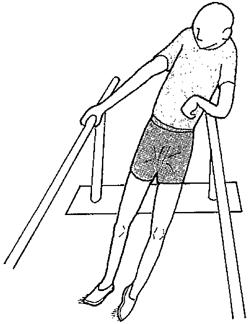

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

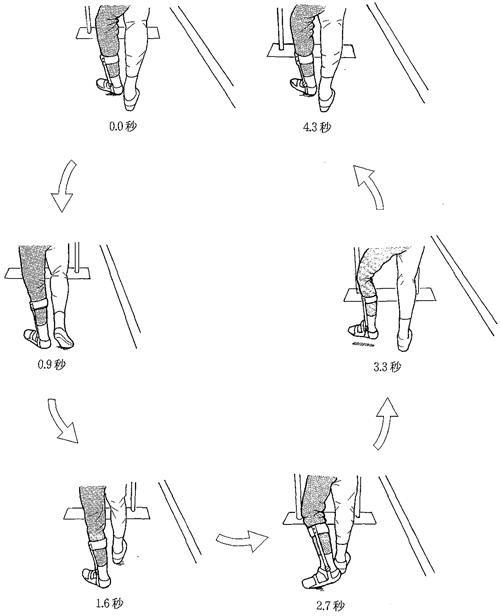

第42回午前:第15問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第17問

60歳の男性。6年前にパーキンソン病と診断され、ヤールの重症度分類ステージIIIである。歩行訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

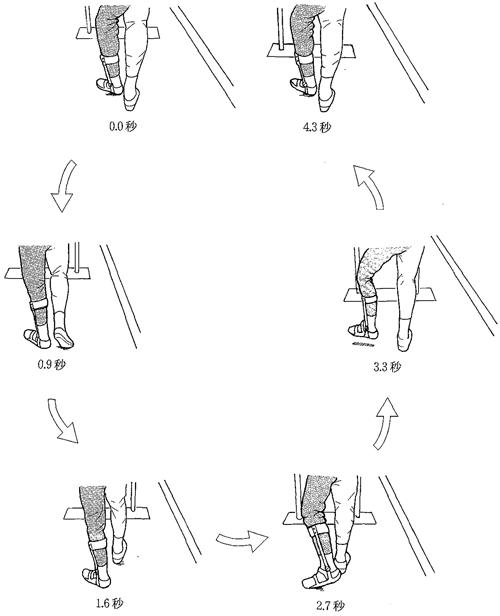

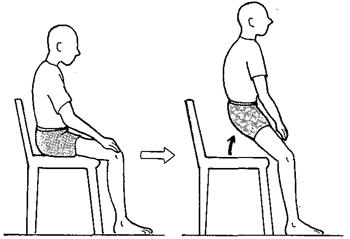

第42回午前:第18問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIV。椅子からの立ち上がり動作が図のようになり、上手にできないことが多い。立ち上がり動作の訓練として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節を底屈させて床を蹴るようにする。

2: 体幹を前屈させてお辞儀をするようにする。

3: 両上肢を前方へ出すようにする。

4: 殿部が座面を離れると同時に膝関節を伸展する。

5: 座面を膝の位置より低いものにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

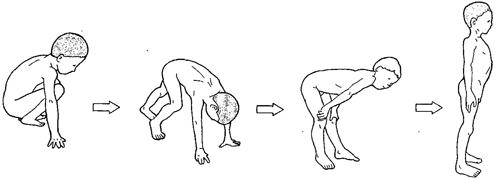

10歳の男児。図のように床から立ち上がる。筋力低下部位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大殿筋

2: 腸腰筋

3: 大腿四頭筋

4: 前脛骨筋

5: ヒラメ筋

- 答え:1 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

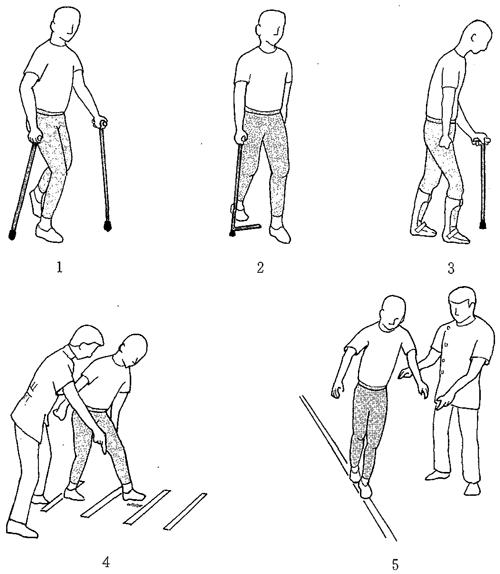

第42回午前:第22問

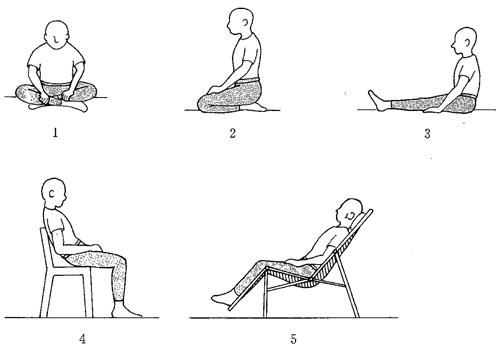

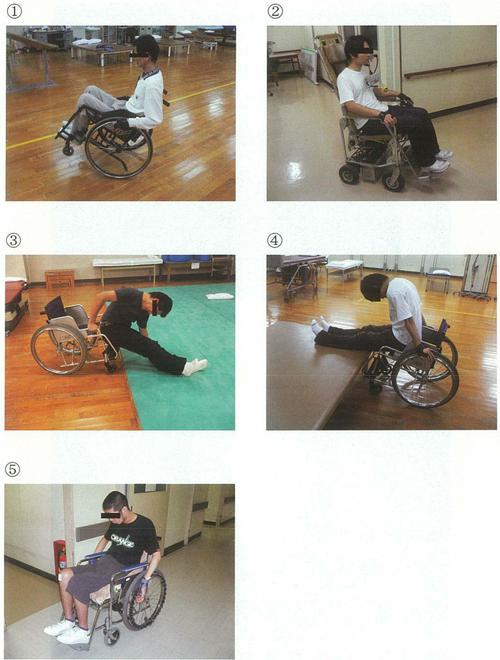

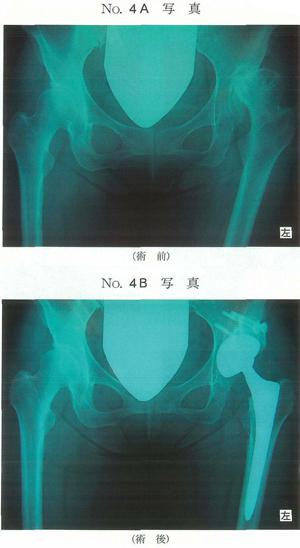

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第23問

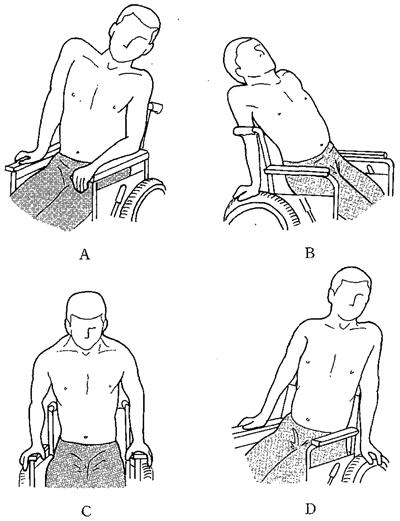

図は脊髄損傷患者が車椅子上でプッシュアップを行う動作を示している。損傷レベルの上位から下位への順序で正しいのはどれか。

1: A-B-C-D

2: B-D-A-C

3: C-A-B-D

4: D-A-C-B

5: B-A-D-C

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第24問

健常児。座位をとらせたとき、常に図に示す姿勢をとる。この月齢でみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 足踏み反射

2: 足底把握反射

3: 後方への保護伸展反応

4: 腹臥位での頭部立ち直り反応

5: 背臥位での傾斜反応

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第25問

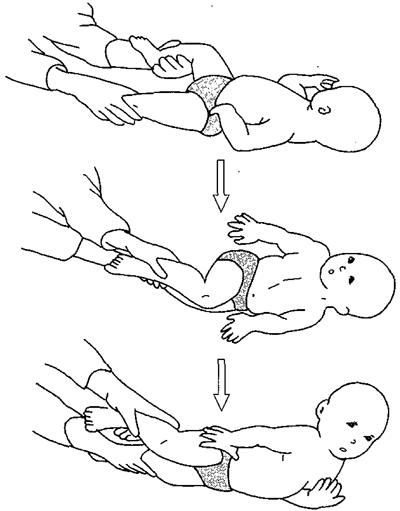

図は乳児の寝返りの誘発反応を示している。正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射が残存していると誘発されない。

2: 正常発達では9か月以降にみられる反応である。

3: この反応を統合する中枢は延髄にある。

4: この反応は股関節屈曲で誘発される。

5: 立ち直り反応の誘発に利用される。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: 緊張性迷路反射

3: 陽性支持反応

4: 逃避反射

5: 自動歩行

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第27問

5歳の女児。痙直型両麻痺。頸定は6か月、寝返りは11か月、座位は2歳で可能となった。現在、平行棒内で裸足での立位保持は可能だが歩行は自立していない。小学校入学時に使用する可能性が最も低いのはどれか。

1: 歩行器

2: バギー

3: 転倒保護帽

4: 短下肢装具

5: ロフストランドクラッチ

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第28問

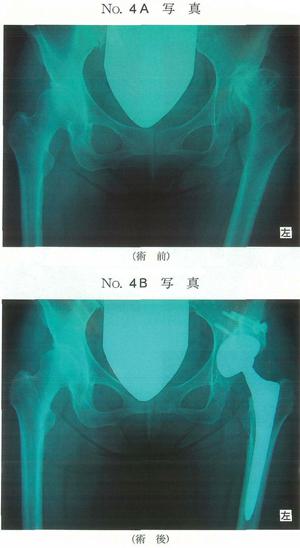

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。左股関節の術前エックス線写真の所見で認められないのはどれか。

1: 骨嚢胞

2: 骨棘形成

3: 関節裂隙狭小化

4: 臼蓋形成不全

5: 内反股

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第29問

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日目から中殿筋の筋力強化を行う。

2: 術後3日目から全荷重を開始する。

3: 術後10日目から水中運動療法を行う。

4: 入院中から靴下の着脱は外旋位で行うよう指導する。

5: 退院後も低いソファーに座ることを避ける。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の女性。主婦。歩行開始時に両膝関節内側に疼痛が出現した。内反型変形性膝関節症と診断され、大腿脛骨角180°、BMI指数29.0であった。理学療法で適切でないのはどれか。

1: SLRによる大腿四頭筋強化訓練

2: 起立・歩行時の外側楔状足底板の使用

3: 外出時の軟性膝装具の使用

4: 1日1万歩のウォーキング

5: 1日30分間の自転車エルゴメーター

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第31問

50歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。日常生活の指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。正しいのはどれか。

1: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類II度

2: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類II度

3: 混合性換気障害、Hugh-Jones分類II度

4: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類III度

5: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類III度

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第34問

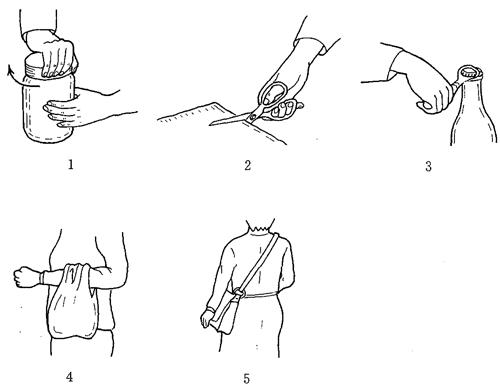

痰貯留部位と体位排痰法との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

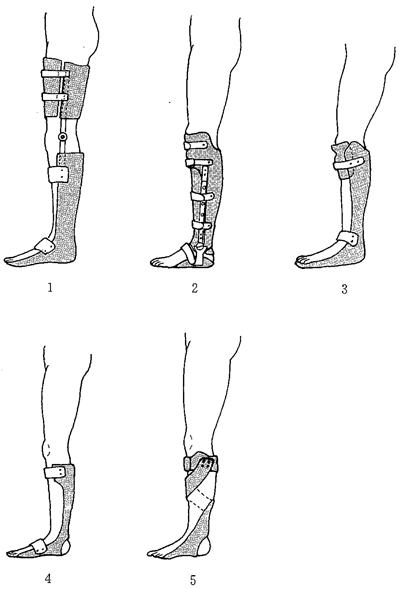

第42回午前:第36問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第37問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。この症例で、骨癒合を促進させる物理療法として適切なのはどれか。

1: 極超短波

2: 超音波

3: レーザー

4: ホットパック

5: 渦流浴

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

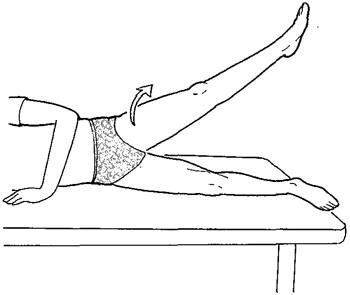

大腿義足装着時に図のような異常歩行が見られた。ソケットの適合に問題はない。この症例で、特に強化すべき筋群はどれか。2つ選べ。

1: 腹筋群

2: 背筋群

3: 患側股関節屈曲筋群

4: 患側股関節内転筋群

5: 患側股関節伸展筋群

- 答え:1 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

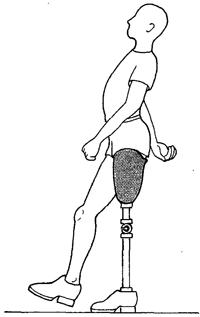

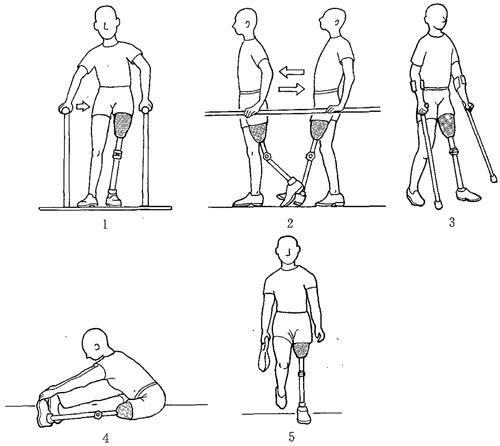

第42回午前:第39問

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

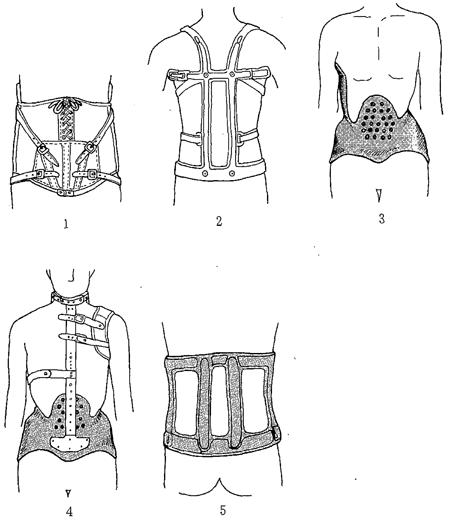

第42回午前:第40問

11歳の女児。特発性側弯症。頂椎は第1腰椎でコブ角25°である。最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第41問

ダニエルスらの徒手筋力テストの際に生じる代償動作とそれを起こす筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節伸展-上腕三頭筋

2: 肩関節屈曲-上腕二頭筋長頭

3: 肘関節屈曲-上腕筋

4: 肘関節伸展-円回内筋

5: 母指内転-長母指屈筋

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第43問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における伸展角度の参考可動域で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸 部:50°

2: 肩関節:30°

3: 肘関節:0°

4: 股関節:15°

5: 足関節:10°

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第44問

表在感覚の髄節レベルで正しいのはどれか。

1: 母 指-C4

2: 小 指-C6

3: 乳頭部-T4

4: 膝蓋部-L1

5: アキレス腱部-S2

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第45問

誤っている組合せはどれか。

1: VAS-腰痛症

2: GCS-意識障害

3: SLTA-失語症

4: MMSE-認知症

5: SIAS-脊髄損傷

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第46問

国際生活機能分類(ICF)で「活動」に含まれる項目はどれか。

1: 四肢の筋力

2: 言語表出

3: 心機能

4: 歩 行

5: 嚥 下

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第47問

最も高負荷となる動作はどれか。

1: 食 事

2: 台所仕事

3: 歩 行(時速5 km)

4: シャワー浴

5: 階段昇降

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第48問

手段的ADLに含まれないのはどれか。

1: 買 物

2: 洗 濯

3: 入 浴

4: 服 薬

5: 家計管理

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第49問

FIMの評価項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 各項目0~7点で評価する。

2: 日常実際に行っている状態を評価する。

3: 運動項目と認知項目から成り立っている。

4: 介助者が必要でなければ5点以上と判定する。

5: 問題解決はコミュニケーションの下位項目である。

- 答え:2 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

車椅子使用者に配慮した生活環境の整備で正しいのはどれか。

1: スロープの最大勾配:12%

2: 玄関の幅員:70 cm

3: 車椅子と人がすれ違う通路の幅員:100 cm

4: エレベーターのボタンの高さ:120 cm

5: 車椅子の回転スペース:150 cm

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第51問

骨折治療で介達牽引と比較した直達牽引の特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 強く牽引できる。

2: 簡便に実施できる。

3: 短期間の牽引に適する。

4: 皮膚に湿疹を生じやすい。

5: 感染に注意が必要である。

- 答え:1 ・5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

誤っている組合せはどれか。

1: 赤外線 - 浮腫の改善

2: 腰椎持続牽引 - 腰椎の安静保持

3: 全身浴 - 胃液分泌の低下

4: 低周波 - 痙縮の抑制

5: レーザー - 疼痛の緩和

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

極超短波療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 生殖器に照射できる。

2: 深部の加熱に適している。

3: 着衣の上からは照射できない。

4: 熱作用は水分含有量に依存する。

5: ペースメーカー使用者に照射できる。

- 答え:2 ・4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

寒冷が生体に及ぼす影響で誤っているのはどれか。

1: 疼痛閾値の低下

2: 末梢血管の収縮

3: 末梢神経伝導速度の遅延

4: 代謝の抑制

5: 浮腫の抑制

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第55問

水中運動療法の特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 静水圧の大きさは水深に比例する。

2: 浮力の作用点(浮心)は体重心と一致する。

3: 動水圧の大きさは運動速度に反比例する。

4: 生体に影響の少ない水温を不感温度という。

5: 頸部まで水中につかると静脈還流量は減少する。

- 答え:1 ・4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第56問

脳卒中片麻痺急性期のポジショニングで正しい組合せはどれか。

1: 手関節 - 掌屈位

2: 肘関節 - 伸展位

3: 肩関節 - 内旋位

4: 股関節 - 外旋位

5: 足関節 - 底屈位

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第59問

肩手症候群で正しいのはどれか。

1: 肩関節の他動運動痛を伴うことが多い。

2: 肩から上腕部にかけて腫脹と発赤とが現れる。

3: 発症率と上肢麻痺の重症度には関連がない。

4: 手指ではMP関節の屈曲拘縮が特徴的である。

5: 脳卒中発症後6か月以降に発症することが多い。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第60問

脊髄損傷患者(第7頸髄節まで機能残存)に車椅子駆動訓練を行うとき、最も筋力強化が必要な筋はどれか。

1: 橈側手根屈筋

2: 上腕二頭筋

3: 尺側手根伸筋

4: 上腕三頭筋

5: 長母指屈筋

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

脊髄損傷の機能残存レベルと生じやすい拘縮との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第4頸髄節-肩甲骨下制

2: 第5頸髄節-肩関節内転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-手指MP関節屈曲

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第62問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の四肢麻痺治療として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節周囲筋に対する最大等尺性運動

2: 手指伸筋に対する自動介助運動

3: 大腿四頭筋筋力改善目的の電気治療

4: ハムストリングスへの持続的伸張運動

5: 上腕二頭筋の痙性への温熱療法

- 答え:1 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第63問

脊髄損傷の機能残存レベルと装具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第5頸髄節-手関節背屈装具

2: 第7頸髄節-短対立装具

3: 第12胸髄節-股継手付き長下肢装具

4: 第2腰髄節-長下肢装具

5: 第3仙髄節-短下肢装具

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第64問

第3腰髄節レベルまで機能残存の完全対麻痺患者における合併症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 褥 瘡

2: 体温調節障害

3: 神経因性膀胱

4: 起立性低血圧

5: 自律神経過反射

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第65問

ベッドサイドで行う対麻痺患者の下肢深部静脈血栓症の予防で誤っているのはどれか。

1: 早期離床を促進する。

2: 両下肢に寒冷療法を行う。

3: 両下肢の他動運動を行う。

4: 両下肢に間欠的空気圧迫法を行う。

5: 両下肢に弾性ストッキングを装着する。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第66問

絞扼性神経障害と障害される神経との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肘部管症候群-尺骨神経

2: 円回内筋症候群-橈骨神経

3: 手根管症候群-正中神経

4: 梨状筋症候群-坐骨神経

5: 足根管症候群-脛骨神経

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

ギラン・バレー症候群で誤っているのはどれか。

1: 四肢の弛緩性麻痺を生じる。

2: 重症では呼吸筋麻痺をきたす。

3: 初期に軽い感覚障害を生じる。

4: 軸索型は脱髄型より予後が良好である。

5: 肢節近位部から遠位部に向けて回復する。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1: 起居動作の維持

2: 呼吸能力の維持

3: 自己導尿の確立

4: 関節拘縮の予防

5: 移動手段の確保

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第69問

多発性筋炎の運動療法で負荷量設定の目安になるのはどれか。

1: 血中CK値

2: 血中白血球数

3: 血中クレアチニン値

4: 尿中蛋白排泄量

5: クレアチニンクリアランス

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第70問

Duchenne型筋ジストロフィーで拘縮を起こしやすい筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 足の長指伸筋

3: 前脛骨筋

4: 中殿筋

5: 大殿筋

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第71問

10歳のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に行う理学療法で誤っているのはどれか。

1: 在宅呼吸訓練の指導

2: 腸脛靱帯の持続的伸張運動

3: 長下肢装具による歩行訓練

4: 下肢筋への機能的電気刺激

5: 自動運動による筋力低下の予防

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第72問

正常発達で最も消失時期の遅いのはどれか。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: ランドウ反射

3: 手掌把握反射

4: ガラント反射

5: モロー反射

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第73問

小児の発達指標と月齢との組合せで誤っているのはどれか。

1: 人の顔をじっと見る-1か月

2: 物を持ち替える-6か月

3: 服や靴を脱ぐ-15か月

4: 家事をまねる-24か月

5: 円を模写する-48か月

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第74問

デンバー式発達スクリーニング検査の項目でないのはどれか。

1: 粗大運動

2: 微細運動-適応

3: 言語

4: 個人-社会

5: 空間認知能力

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第75問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 片麻痺-上肢よりも下肢に強い麻痺がある。

2: 両麻痺-下肢よりも上肢に強い麻痺がある。

3: 両麻痺-麻痺の強さに左右差はない。

4: アテトーゼ-下肢よりも上肢に顕著に現れる。

5: 四肢麻痺-体幹機能は保たれる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第77問

正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: Yergasonテスト-腱板損傷

2: Phalenテスト-手根管症候群

3: Froment徴候-正中神経麻痺

4: Oberテスト-腸腰筋短縮

5: Lachmanテスト-前十字靱帯損傷

- 答え:2 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第78問

外傷の初期治療で重要なRICEの原則に含まれないのはどれか。

1: 洗浄

2: 安静

3: 氷冷

4: 挙上

5: 圧迫

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第79問

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。

1: 早期から筋萎縮が見られる。

2: 拘縮の強い例でも肩甲上腕リズムは保たれている。

3: 結髪に比べ結帯動作は制限されにくい。

4: 滑車訓練は三角筋の筋力強化を目的とする。

5: Codman体操は慣性モーメントを利用して行う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

転倒による右大腿骨頸部内側骨折に人工骨頭置換術を施行したとき、術後の起立訓練開始時期への影響が最も少ないのはどれか。

1: 術前の歩行能力

2: セメントの使用

3: 手術切開創の治癒

4: 心機能の低下

5: 片麻痺の合併

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第81問

変形性股関節症患者の異常歩行と原因との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: アヒル様歩行 - 両側股関節外転拘縮

2: 腰椎前弯の増強 - 患側股関節屈曲拘縮

3: トレンデレンブルグ歩行 - 患側股関節外旋拘縮

4: 大殿筋歩行 - 患側股関節内転拘縮

5: 墜落性跛行 - 患側脚短縮

- 答え:2 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第82問

スポーツ種目と傷害との組合せで適切でないのはどれか。

1: バレーボール-膝蓋腱微小断裂

2: サッカー-鵞足炎

3: バスケットボール-後十字靱帯損傷

4: 野球-上腕骨離断性骨軟骨炎

5: テニス-上腕骨外側上顆炎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

小脳症状として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ジスメトリー

2: 折りたたみナイフ現象

3: 深部感覚障害

4: 病的反射陽性

5: 筋緊張低下

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第84問

球麻痺でみられないのはどれか。

1: 舌筋の萎縮

2: 下顎反射の亢進

3: 軟口蓋の挙上不全

4: 嗄声

5: 嚥下困難

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第86問

脊髄小脳変性症の症状と対処との組合せで誤っているのはどれか。

1: 嚥下障害-とろみ調整食品

2: 起立性低血圧-弾性包帯

3: 脊髄後索障害-視覚代償

4: 四肢失調症-PNF

5: 睡眠時無呼吸症候群-口すぼめ呼吸

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第87問

抗パーキンソン薬の長期投与で起こる病状変動の現象はどれか。2つ選べ。

1: ウェアリングオフ現象(wearing-off phenomenon)

2: すくみ足歩行(frozen gait)

3: 鉛管様現象(lead pipe rigidity)

4: 突進現象(pulsion)

5: オン-オフ現象(on-off phenomenon)

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第88問

下肢切断の原因として最も多いのはどれか。

1: バージャー病

2: 糖尿病性壊疽

3: 骨腫瘍

4: 骨髄炎

5: 外傷

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第89問

大腿義足の歩行で、内側ホイップが起こる原因はどれか。

1: 義足が短すぎる。

2: 大腿を外側に振り出す。

3: 膝継手が内旋している。

4: 断端の皮下脂肪が多くて軟らかい。

5: トウブレークが内側に向いている。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第90問

両側支柱付短下肢装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ダブルクレンザック継手は足関節底背屈を制御する。

2: 内側足継手の位置は内果の最突出部とする。

3: 立脚期の反張膝には足継手を底屈位に固定する。

4: 内反足の矯正には内側ストラップを用いる。

5: 下腿半月の上端は腓骨頭より2~3 cm下とする。

- 答え:1 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第91問

靴型装具の適応で正しい組合せはどれか。

1: 外反扁平足-内側月形しんの延長

2: 可橈性内反尖足-トーマスヒール

3: 外反母趾-外側ヒールウェッジ

4: 踵骨棘-ロッカーバー

5: 横アーチの低下-ヒールの補高

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

呼吸機能評価で臨床上問題になるのはどれか。

1: 1秒率:90%

2: PaO2:90 mmHg

3: PaCO2:60 mmHg

4: 動脈血pH:7.4

5: 1回換気量:500 ml

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第93問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸筋訓練

2: 胸郭可動域訓練

3: 深吸気

4: 下肢エルゴメーター

5: 体位排痰法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第94問

心不全の徴候でないのはどれか。

1: 両下肢の浮腫

2: 体重の減少

3: 安静時心拍数の増加

4: 湿性ラ音の聴取

5: 運動時息切れの増悪

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第95問

心筋梗塞患者の急性期リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 寒冷昇圧テストを行う。

2: 等尺性収縮運動を行う。

3: ギャッチアップ座位から開始する。

4: 心拍数100/分以上では運動を中止する。

5: 排便訓練は差し込み便器で行う。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第96問

糖尿病患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: HbA1cの数値を確認する。

2: 冷や汗は低血糖発作の予兆である。

3: ベッド上の安静は血糖値を低下させる。

4: 運動療法施行時には砂糖を用意しておく。

5: 意識障害発作は低血糖と高血糖で起こる。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第97問

筋力増強で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は等尺性収縮より大きな負荷をかけられる。

2: 等速性運動は徒手による筋力増強に適している。

3: 訓練による筋肥大は筋力増大に先行して現れる。

4: 等張性収縮時は等尺性収縮時より血圧が上昇しやすい。

5: 同負荷ならば上肢に比べて下肢訓練時に血圧が上昇しやすい。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第98問

筋の他動的持続伸張で誤っているのはどれか。

1: 手指屈筋群は手関節掌屈位で行う。

2: 手関節屈筋群は前腕回外位で行う。

3: 腸腰筋は対側の股関節屈曲位で行う。

4: 大腿直筋は股関節伸展位で行う。

5: 腓腹筋は膝関節伸展位で行う。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第100問

理学療法士及び作業療法士法に欠格事由として記載されていないのはどれか。

1: 業務に関する不正行為を行った者

2: 罰金以上の刑に処せられた者

3: 麻薬、大麻、あへんの中毒者

4: 業務を適正に行えない者

5: 免許証を紛失した者

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する