理学療法士国家試験:第48回午前の過去問

第48回午前:第1問

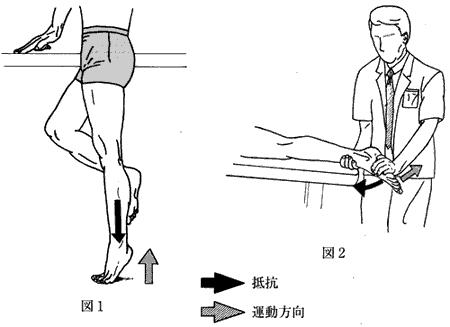

Danielsらの徒手筋力テスト(足関節底屈のテスト)を図1及び図2に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 図1で、最大可動範囲で踵持ち上げを15回行えれば段階5である。

2: 図1で、可動範囲の一部で踵持ち上げを1回以上行えれば段階4である。

3: 図2で、完全な底屈運動ができて最大抵抗に負けずに保てれば段階3である。

4: 図2で、完全な底屈運動ができるが抵抗に耐えられなければ段階2である。

5: 図2で、可動範囲の一部分だけ動かせれば段階2-である。

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第2問

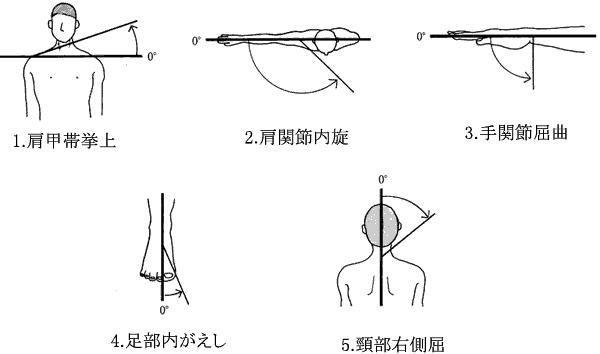

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第3問

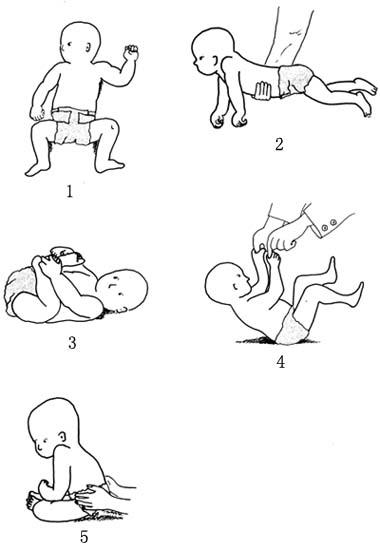

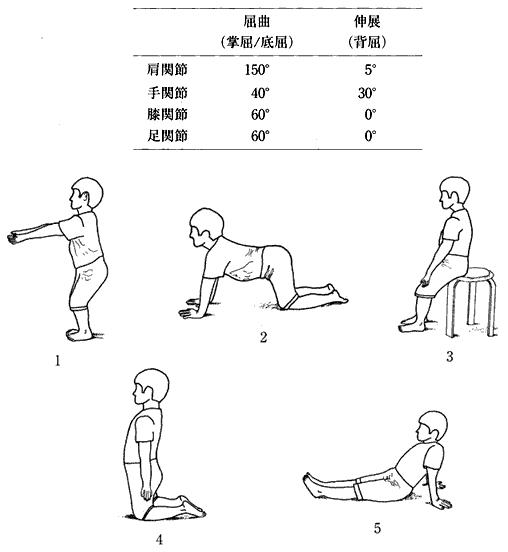

児の左半身の関節可動域を測定した結果を表に示す。この児がとることのできる姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第4問

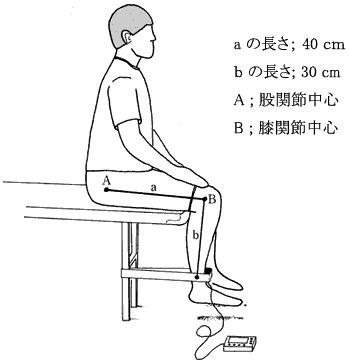

筋力測定器で膝伸展等尺性筋力を測定しているところを図に示す。測定値は150 Nであった。対象者の体重は60 kgである。体重比モーメントで正しいのはどれか。

1: 0.50 Nm/kg

2: 0.75 Nm/kg

3: 1.00 Nm/kg

4: 1.25 Nm/kg

5: 1.50 Nm/kg

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

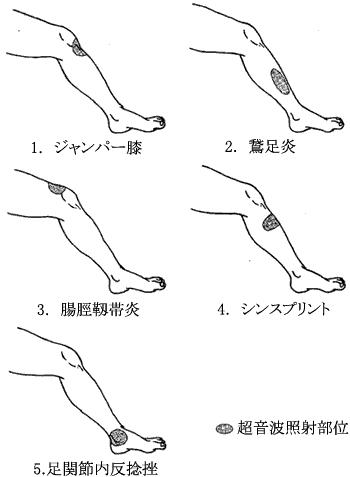

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重が可能となっているが、足関節の背屈制限が残存している。関節可動域訓練前の物理療法で適切でないのはどれか。

1: ホットパック

2: パラフィン浴

3: 極超短波

4: 渦流浴

5: 超音波

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第8問

3歳の男児。先天性の腰髄髄膜瘤による二分脊椎。この男児の足の写真を示す。この児の歩行改善に必要なのはどれか。

1: 踵補高

2: 外側ウェッジ

3: 中足骨バー(metatarsal bar)

4: 外側Tストラップ

5: 背屈制動つき足継手

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1: ギャッジアップ訓練

2: 車椅子座位訓練

3: 健側下肢の筋力訓練

4: 寝返り練習

5: 下肢装具を装着しての立位訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

28歳の女性。生来健康であったが、1週前に急に回転性のめまいが出現した。良性発作性頭位眩暈症と診断され、理学療法が開始された。初回評価時には座位は可能であるが立位の保持は不安定であった。非注視下での眼振を認め、姿勢変換時にめまい感が増悪する。この障害を改善するための理学療法で適切なのはどれか。

1: 背臥位での他動的関節可動域運動

2: 外力を加えた座位姿勢の保持練習

3: 座位での頸部回旋運動による前庭刺激

4: 眼振が出現しない姿勢での基本動作練習

5: 杖を用いた歩行練習

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

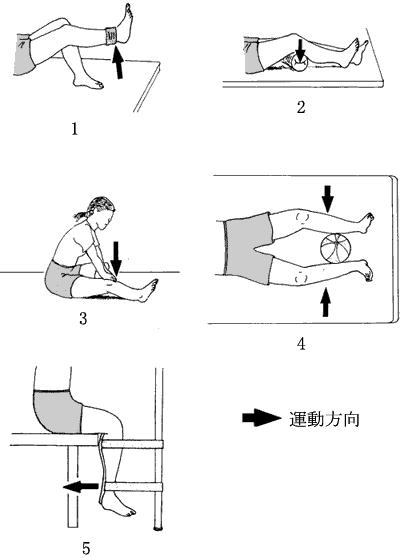

62歳の女性。両側の変形性膝関節症で、膝関節に軽度の伸展制限と中等度の内反変形とがみられ、Mikulicz線は膝関節中心の内側に偏位している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第15問

45歳の女性。40歳で関節リウマチを発症し、寛解と増悪を繰り返している。両手関節の腫脹と疼痛が顕著である。歩行は可能であるが、左膝関節の疼痛と変形が強いため人工関節置換術を検討している。術前に使用する歩行補助具として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: T字杖

2: ロフストランド杖

3: プラットホーム杖

4: 松葉杖

5: 四輪式歩行器

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第17問

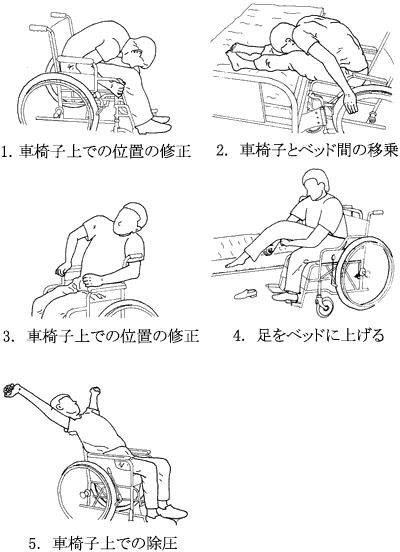

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対する車椅子上の動作指導の方法で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第19問

58歳の男性。身長164 cm、体重88 kg。高血圧と2型糖尿病で通院していた。空腹時血糖値の異常と急激な視力低下で緊急入院した。入院時の空腹時血糖値は268 mg/dl、HbA1cは12.8%であった。入院後のインスリン投与により空腹時血糖値は156 mg/dlに低下した。理学療法で正しいのはどれか。

1: HbA1c値を日々の理学療法の指標にした。

2: 運動はインスリン投与後30分以内に開始した。

3: 運動強度はBorg指数で17とした。

4: 短時間1回最大等尺性訓練による筋力増強を行った。

5: 1日200 kcalを消費させる有酸素運動を指導した。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第20問

20歳の男性。膝関節伸展運動を等速性に行った。角速度30º/sで設定したとき、最大トルク値は150 Nmを示した。この時の最大パワー(W)はどれか。ただし、πは180ºとする。

1: 5π

2: 20π

3: 25π

4: 30π

5: 35π

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第21問

Danielsらの徒手筋力テストにおいて段階3の運動と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節背屈ならびに内がえし − 腹臥位

2: 股関節伸展 − 側臥位

3: 肩甲骨内転と下方回旋 − 座 位

4: 肩関節内旋 − 腹臥位

5: 骨盤拳上 − 背臥位

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第22問

母指の関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で基本軸が第1中手骨であるのはどれか。

1: 対 立

2: 橈側外転

3: 掌側外転

4: IP関節屈曲

5: MCP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第24問

四肢長と計測部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 上肢長 − 肩峰から尺骨茎状突起

2: 上腕長 − 肩峰から上腕骨外側上顆

3: 下肢長 − 上前腸骨棘から内果

4: 大腿長 − 大転子から大腿骨内側上顆

5: 下腿長 − 脛骨外側顆から内果

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第25問

足関節上腕血圧比の基準値で正しいのはどれか。

1: 0.21~0.50

2: 0.51~0.90

3: 0.91~1.40

4: 1.41~2.00

5: 2.01~2.70

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第26問

FIMについて正しいのはどれか。

1: 自記式評価法である。

2: 機能障害の評価法である。

3: 更衣は上半身と下半身に分けられる。

4: 補装具を使用しても完全自立と判定する。

5: 認知には「対人関係」という項目が含まれる。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第27問

老研式活動能力指標に含まれる項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 金銭管理

2: 自動車運転

3: 町内会活動

4: スポーツ活動

5: 公共交通機関の利用

- 答え:1 ・5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第28問

変形性股関節症に対して、前方アプローチで股関節を前外側に脱臼させて人工股関節置換術を行った。術後に股関節の脱臼を最も誘発しやすい肢位はどれか。

1: 屈曲、内転、内旋

2: 屈曲、外転、外旋

3: 伸展、内転、外旋

4: 伸展、内転、内旋

5: 伸展、外転、内旋

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第29問

膝関節前十字靭帯損傷で異常所見がみられるのはどれか。2つ選べ。

1: Lachman test

2: McMurray test

3: Thompson test

4: 軸移動テスト(pivot shift test)

5: 後方引き出しテスト(posterior drawer test)

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第30問

外傷と合併しやすい神経障害の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節前方脱臼 − 肩甲上神経麻痺

2: 上腕骨骨幹部骨折 − 橈骨神経麻痺

3: 橈骨遠位端骨折 − 尺骨神経麻痺

4: 股関節後方脱臼 − 坐骨神経麻痺

5: 脛骨骨折 − 脛骨神経麻痺

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第31問

熱傷の部位と起こりやすい拘縮を予防する肢位の組合せで適切でないのはどれか。

1: 前頸部 − 頸椎伸展

2: 前胸部 − 肩関節外転

3: 肘窩部 − 前腕回内

4: 膝窩部 − 膝関節伸展

5: 下腿後面 − 足関節背屈

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第32問

Brunnstrom法ステージの段階と脳卒中片麻痺の患側下肢の動きとの組合せで正しいのはどれか。

1: Ⅲ − 座位で膝屈曲位をとり、踵を床につけたままつま先を持ち上げる。

2: Ⅲ − 座位で足裏を床上に滑らせて、膝を90°以上曲げる。

3: Ⅳ − 立位で膝伸展位をとり、つま先を持ち上げる。

4: Ⅴ − 立位で股関節を外転する。

5: Ⅵ − 座位で下腿を内外旋する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第33問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で正しいのはどれか。

1: 水分よりゼリーで誤嚥しやすい。

2: 急性期より慢性期で高頻度に生じる。

3: 座位よりリクライニング位で誤嚥が少ない。

4: 片側の障害では非麻痺側に頸部を回旋する。

5: 食事中むせなければ誤嚥はないと判断できる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 − ジョイスティック付電動車椅子走行

2: C5 − ズボンの着脱

3: C7 − 自助具を用いての整容動作

4: T1 − 自動車への移乗

5: T10 − 短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第35問

脊髄損傷患者で異所性骨化の好発部位はどれか。

1: 肘関節

2: 手関節

3: 手指MP関節

4: 股関節

5: 足関節

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第36問

伝い歩きが可能なレベルの脊髄小脳変性症患者で姿勢バランスを崩す危険性が高いのはどれか。

1: 閉脚立位

2: 片膝立ち位

3: 四つ這い位

4: タンデム肢位

5: 踵接地でのしゃがみ位

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第37問

Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 関節拘縮は生じにくい。

2: 知覚障害はまれである。

3: 筋萎縮は遠位筋から始まる。

4: Gowers徴候が特徴である。

5: 5歳ころまでに歩行不能になることが多い。

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第38問

軸索変性型のGuillain-Barré症候群で適切なのはどれか。

1: 発症後1週間経過すれば高負荷の訓練は可能である。

2: γ-グロブリン大量療法中に運動療法は行わない。

3: 下垂足に対して軽量の短下肢装具を作製する。

4: 手内筋麻痺は3か月以内で回復する。

5: 発症後6か月間で症状は固定する。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第39問

遠城寺式乳幼児分析的発達検査で2歳0か月までに獲得されるのはどれか。

1: 2語文を話す。

2: 色の区別ができる。

3: 左右の区別ができる。

4: 自分の姓名を言うことができる。

5: シャツのボタンをかけることができる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第41問

運動学習理論で練習の後に与えられるのはどれか。

1: 言語教示

2: ガイダンス

3: 結果の知識

4: ハンドリング

5: デモンストレーション

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第42問

機器を用いた抵抗運動と比べた徒手抵抗運動の特徴で正しいのはどれか。

1: 患者の努力や痛みに応じた抵抗量調整ができない。

2: 可動域全体で最適な抵抗をかけられる。

3: 筋力が強い場合によい適応となる。

4: 抵抗負荷部位の変更が難しい。

5: 抵抗量を客観的に記録できる。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第43問

物理療法で4,000~5,000 Hzの周波数帯の波形を使用するのはどれか。

1: 極超短波療法

2: 超短波療法

3: 超音波療法

4: 干渉波療法

5: 低周波療法

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第44問

大腿義足歩行で義足が長すぎる場合に起こるのはどれか。

1: 内側ホイップ

2: 膝の不安定性

3: 踵接地時の外旋

4: 伸び上がり歩行

5: ターミナルインパクト

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第45問

金属支柱付短下肢装具の足関節背屈角度を小さくすることで改善しやすい動作はどれか。

1: 床からの立ち上がり

2: 椅子への着座

3: 立位での前方リーチ

4: 立脚中期の膝折れ

5: 上り坂の歩行

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第46問

動脈血ガス分析の結果でⅠ型呼吸不全はどれか。

1: PaO270 Torr、PaCO240 Torr

2: PaO270 Torr、PaCO250 Torr

3: PaO250 Torr、PaCO240 Torr

4: PaO250 Torr、PaCO250 Torr

5: PaO250 Torr、PaCO260 Torr

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第47問

気管吸引で正しいのはどれか。

1: 吸引カテーテルの外径は気管チューブ内径の2/3とする。

2: 吸引カテーテルの挿入は気管分岐部までとする。

3: 吸引圧は20 kPa(150 mmHg)以下とする。

4: 吸引時間は20~30秒間とする。

5: 咳を誘発しながら吸引する。

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第49問

研究法の説明で正しいのはどれか。

1: 前方視研究では対象者の過去の現象を調査する。

2: 後方視研究の中で介入研究を行うことができる。

3: ケースコントロール研究は横断研究に含まれる。

4: コホート研究では結果に関連する予測因子を分析する。

5: シングルケーススタディはシングルケースデザインの一種である。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第50問

病院で患者の個人情報を取り扱う上で適切なのはどれか。

1: 親族の求めに応じ、その場で診療録の開示を行った。

2: 個人情報に関する苦情申し立てに医療相談窓口で対応した。

3: 患者の同意なしで見舞い客からの病状問い合わせに回答した。

4: 病院長の同意を得たので、患者の個人情報を病院外で発表した。

5: 学生が個人情報を取り扱っていたことを実習後に患者に説明した。

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第51問

骨の構造で正しいのはどれか。

1: 皮質骨には骨梁がある。

2: 踵骨は海綿骨の部分が少ない。

3: 発育時の骨髄は赤色骨髄である。

4: 関節面は骨端軟骨で覆われている。

5: 骨は軟骨よりもプロテオグリカンを豊富に含む。

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第52問

有頭骨と接していないのはどれか。

1: 舟状骨

2: 月状骨

3: 有鈎骨

4: 豆状骨

5: 小菱形骨

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第53問

筋と支配神経の組合せで正しいのはどれか。

1: 前鋸筋 − 胸背神経

2: 僧帽筋 − 長胸神経

3: 鎖骨下筋 − 腋窩神経

4: 小胸筋 − 肩甲上神経

5: 肩甲挙筋 − 肩甲背神経

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第54問

Papez回路に含まれないのはどれか。

1: 海馬傍回

2: 視床前核

3: 縁上回

4: 乳頭体

5: 帯状回

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第55問

下行性の神経線維が通るのはどれか。

1: 薄束

2: 錐体

3: 楔状束

4: 内側毛帯

5: 外側毛帯

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第56問

側脳室に接しているのはどれか。

1: 黒 質

2: 被 殻

3: 淡蒼球

4: 尾状核

5: 扁桃体

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第57問

脛骨神経支配でないのはどれか。

1: 膝窩筋

2: 足底筋

3: 腓腹筋

4: 前脛骨筋

5: ヒラメ筋

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第58問

リンパの流れについて誤っているのはどれか。

1: 乳び槽は腸リンパ本幹と腰リンパ本幹が合流してできる。

2: 右リンパ本幹のリンパは右静脈角から静脈に流入する。

3: 右上肢からのリンパは右頭部からのリンパと合流する。

4: 右下肢からのリンパは右リンパ本幹に流入する。

5: 胸管のリンパは左静脈角から静脈に流入する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第59問

呼吸器について正しいのはどれか。

1: 咽頭はC7~C8の高さにある。

2: 輪状軟骨は弾性軟骨である。

3: 成人の喉頭から気管支までの距離は20~25 cmである。

4: 気管の延長線に対する気管支の分岐角度は右より左の方が大きい。

5: 終末細気管支は肺胞に開口する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第60問

腎臓について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 右腎は左腎より高い位置にある。

2: 腎皮質は髄質に比べて薄紅白色を呈する。

3: 腎小体は腎皮質にある。

4: 尿細管はネフロンの構成要素である。

5: Henle係蹄は腎小体にある。

- 答え:3 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第61問

細胞内小器官の役割について正しいのはどれか。

1: 中心小体はリソソームを形成する。

2: ミトコンドリアはATPを合成する。

3: リボソームは膜の脂質成分を産生する。

4: ゴルジ装置は細胞分裂時に染色体を引き寄せる。

5: リボソームが付着しているのが滑面小胞体である。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第62問

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

1: 単収縮を加重させても収縮力は変化しない。

2: 筋線維の活動電位の持続時間は単収縮の持続時間よりも長い。

3: 電気刺激を与えた場合、単収縮に先行して活動電位が生じる。

4: 電気刺激で1秒間に5~6回の単収縮を起こすと強縮となる。

5: 単収縮の頻度が過剰になると完全強縮から不完全強縮に移行する。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第63問

Gerstmann症候群の病巣として正しいのはどれか。

1: 上側頭回

2: 中心前回

3: 舌状回

4: 帯状回

5: 角回

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第64問

安静時に比べ運動時に血液の分配量が増加するのはどれか。2つ選べ。

1: 骨格筋

2: 消化管

3: 心臓

4: 脾臓

5: 腎臓

- 答え:1 ・3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第65問

咳反射について正しいのはどれか。

1: 肺胞の受容器刺激によって誘発される。

2: 吸気と呼気相の間に声門が閉鎖する。

3: カプサイシンの吸入で抑制される。

4: 反射の中枢は大脳皮質にある。

5: 流速はおよそ1リットル/秒である。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第66問

生体の防御作用としてB細胞リンパ球が産生するのはどれか。

1: アセチルコリン

2: 興奮性アミノ酸

3: 免疫グロブリン

4: インターフェロン-γ

5: インターロイキン-2

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第67問

排便機構で正しいのはどれか。

1: 排便中枢は第10~12胸髄に存在する。

2: 排便反射では外肛門括約筋が収縮する。

3: 下行結腸に便が貯留すると便意を生じる。

4: 胃大腸反射により結腸の蠕動運動が亢進する。

5: 副交感神経系は消化管運動に抑制的に作用する。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第68問

基礎代謝率について正しいのはどれか。

1: 発熱時には増大する。

2: 食物摂取後減少する。

3: 男性よりも女性で高い。

4: 加齢とともに増大する。

5: 不安感があると減少する。

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第69問

同一平面内に働く力ベクトルF1とF2が同じ平面上の点Oの回りに作るモーメントMを表す式はどれか。ただし、OからベクトルF1とF2の作用線に下ろした垂線の長さをそれぞれa、bとする。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第70問

肩関節の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大胸筋胸肋部は内転に作用する。

2: 三角筋前部は外旋に作用する。

3: 棘上筋は内転に作用する。

4: 大円筋は外旋に作用する。

5: 小円筋は外旋に作用する。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第71問

立位姿勢で、頭上からバーベルを肩まで下ろす時に遠心性収縮となる筋はどれか。

1: 上腕二頭筋

2: 腕橈骨筋

3: 大菱形筋

4: 前鋸筋

5: 広背筋

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第72問

足部の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外がえしには長母指伸筋が関与する。

2: 後脛骨筋は立位で横アーチの維持に働く。

3: 距腿関節では足関節背屈位で内外転が可能である。

4: 内がえしの運動は第2趾の長軸を中心として生じる。

5: 踵腓靭帯は距骨下関節における外がえしを制限する。

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第73問

安静立位姿勢における重心線の通る位置で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 耳垂の前方

2: 肩関節の前方

3: 大転子の前方

4: 膝蓋骨の後方

5: 外果の後方

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第74問

健常成人が歩行速度を上げた場合の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔の拡大

2: 歩行率の増加

3: 重複歩距離の増加

4: 両脚支持期の延長

5: 重心の左右移動の増加

- 答え:2 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第75問

疾患と病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1: 多発性硬化症 − 脱髄

2: Binswanger病 − 感染

3: Huntington病 − 炎症

4: Creutzfeldt-Jakob病 − 出血

5: Charcot-Marie-Tooth病 − 虚血

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第76問

重症筋無力症を合併することが多いのはどれか。

1: 肺癌

2: 乳癌

3: 中皮腫

4: 胸腺腫

5: 食道癌

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第77問

ウイルスによる感染症はどれか。

1: トキソプラズマ症

2: ジフテリア

3: カンジダ症

4: トラコーマ

5: 帯状疱疹

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第79問

葛藤が麻痺や失声などの神経症状となって現れるのはどれか。

1: 解 離

2: 昇 華

3: 心 気

4: 転 換

5: 抑 圧

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第80問

Eriksonによる発達段階と獲得すべき課題の組合せで正しいのはどれか。

1: 学童期 − 親密

2: 青年期 − 生産性

3: 成人期 − 勤勉性

4: 中年期 − 同一性

5: 老年期 − 統合

- 答え:5

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第81問

図版を示す。これを用いる検査はどれか。ただし、右の吹き出しは空欄である。

1: SCT

2: SDS

3: TEG

4: P-Fスタディ

5: Bender Gestalt Test

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第82問

国際生活機能分類(ICF)で「活動」に含まれる項目はどれか。2つ選べ。

1: 入浴

2: 移乗

3: 嚥下

4: 呼吸機能

5: 関節可動域

- 答え:1 ・2

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第83問

脳性麻痺で正しいのはどれか。

1: アテトーゼ型では下肢より上肢の支持性が良い。

2: アテトーゼ型では初期は低緊張である。

3: 痙直型では出生直後から筋緊張が亢進する。

4: 痙直型両麻痺では下肢より上肢の麻痺が重度である。

5: 痙直型片麻痺では上肢より下肢の麻痺が重度である。

- 答え:2

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第84問

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の内容に含まれていないのはどれか。

1: 介助犬の待機場所の確保

2: 車椅子使用者用の客室の設置

3: 車椅子使用者用の駐車場の確保

4: 車椅子と人がすれ違える廊下幅の確保

5: 目の不自由な人でも利用しやすいエレベーターの設置

- 答え:1

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第85問

腰部MRIを示す。この画像で認められるのはどれか。

1: 骨粗鬆症

2: 腰椎圧迫骨折

3: 腰椎すべり症

4: 後縦靭帯骨化症

5: 椎間板ヘルニア

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第86問

ワルファリンの作用を減弱させるのはどれか。

1: ヘパリン

2: 抗血小板薬

3: ビタミンK

4: ペニシリン系抗菌薬

5: 非ステロイド性抗炎症薬

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第87問

ボツリヌス毒素を用いた治療で正しいのはどれか。

1: ボツリヌス毒素は前角細胞に作用する。

2: 痙縮のある筋に対して筋肉注射を行う。

3: 65歳以上の高齢者には禁忌である。

4: 注射直後から最大効果を認める。

5: 効果持続は約1年間である。

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第88問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。

1: 外側型が多い。

2: 歩き始めは痛くない。

3: 女性よりも男性に多い。

4: 膝周囲筋の筋力強化は症状を改善させる。

5: 内側型には内側が高い楔状足底板が用いられる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第89問

感覚障害を合併するのはどれか。2つ選べ。

1: 多発性硬化症

2: 重症筋無力症

3: 筋萎縮性側索硬化症

4: 肢帯型筋ジストロフィー

5: 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第90問

重症筋無力症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 筋電図検査において末梢神経の連続刺激で振幅の増大がみられる。

2: 抗アセチルコリン受容体抗体陽性率は10%である。

3: 症状の日内変動がある。

4: 嚥下障害の合併はない。

5: 眼瞼下垂がみられる。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第91問

慢性閉塞性肺疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 片肺に発症することが多い。

3: 静肺コンプライアンスが低下する。

4: 肺気腫は肺胞壁の破壊を特徴とする。

5: 肺の換気時の気道抵抗が低下している。

- 答え:1 ・4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第92問

運動中に突然死するリスクが高い病態はどれか。

1: 肺動脈弁閉鎖不全症

2: 心房中隔欠損症

3: 大動脈弁狭窄症

4: 慢性心膜炎

5: 肺線維症

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第93問

絞扼性イレウスの特徴はどれか。

1: 保存療法で治癒することが多い。

2: 腸管の血流障害を伴う。

3: 腹痛は軽度である。

4: 下血がみられる。

5: 結腸に好発する。

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第94問

呼吸状態と病態の組合せで誤っているのはどれか。

1: Cheyne-Stokes(チェイン・ストークス)呼吸 − 気管支喘息

2: Kussmaul(クスマウル)呼吸 − 糖尿病性ケトアシドーシス

3: Biot(ビオー)呼吸 − 髄膜炎

4: 下顎呼吸 − 脳幹障害

5: 起坐呼吸 − 心不全

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第95問

老年症候群について誤っているのはどれか。

1: 虚弱な老人に特有の症候である。

2: ADLの阻害要因となる。

3: 活動性が低下しやすい。

4: 単一の原因で起こる。

5: 悪循環に陥る。

- 答え:4

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第96問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 前駆期から幻聴がみられる。

2: 慢性期に軽度の認知機能障害がみられる。

3: 家族の感情表出が少ないほど再発率は高くなる。

4: 発症から治療開始までの期間は予後と関連がない。

5: 急性期の治療で症状が軽快した場合は速やかに薬物治療を中止する。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第97問

疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1: Lewy小体型認知症 − 白質の病変

2: Alzheimer型認知症 − 大脳皮質の老人斑

3: 血管性認知症 − 黒質の神経細胞脱落

4: 大脳皮質基底核変性症 − 運動ニューロン病変

5: 前頭側頭型認知症 − 大脳皮質の腫大神経細胞

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第98問

雑踏の中で強い不安が生じ、その場所を避けるようになるのはどれか。

1: 適応障害

2: 解離性障害

3: 強迫性障害

4: 広場恐怖症

5: 社交恐怖症

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第99問

見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1: 演技性パーソナリティ障害

2: 境界性パーソナリティ障害

3: 強迫性パーソナリティ障害

4: 非社会性パーソナリティ障害

5: 統合失調質パーソナリティ障害

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第100問

抗精神病薬を服用中の統合失調症患者。意識障害、37.5℃以上の発熱、発汗および身体のこわばりが出現した。最も考えられるのはどれか。

1: アカシジア

2: 悪性症候群

3: 急性ジストニア

4: 遅発性ジスキネジア

5: 薬剤性Parkinson症候群

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する