理学療法士国家試験:第46回午前の過去問

第46回午前:第1問

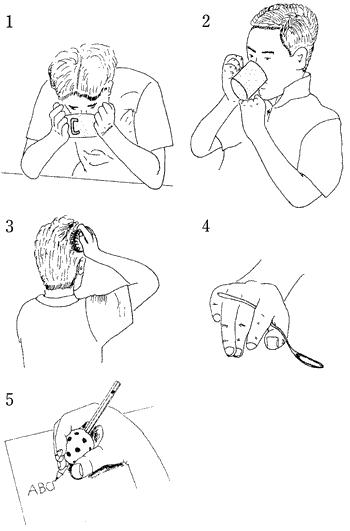

肩関節の関節角度の測定方法で正しいのはどれか。

1: 伸展(座位)

2: 屈曲(座位)

3: 外転(座位)

4: 外旋(座位)

5: 水平屈曲(座位)

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第2問

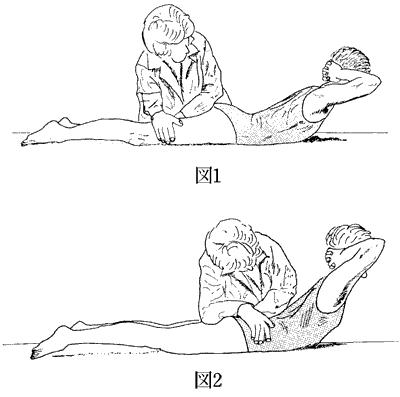

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第3問

理学療法士が、図に示すように患者の左上肢を包むように支え、患者の右指で左の母指をつまむように指示している。この検査で評価しようとする障害はどれか。ただし、患者が右指で左母指をつまむ過程を観察することで評価を行う。

1: 右上肢の不随意運動

2: 右上肢の体性感覚障害

3: 左上肢の不随意運動

4: 左上肢の体性感覚障害

5: 半側無視

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第4問

体重60 kgの患者が30°挙上した起立台に乗っている。両側下肢への荷重量はどれか。ただし、摩擦は無視できるものとし、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。

1: 20.0 kgw

2: 30.0 kgw

3: 42.4 kgw

4: 51.9 kgw

5: 60.0 kgw

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第5問

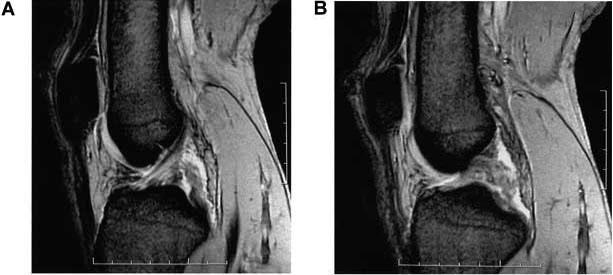

28歳の男性。野球のスライディングの際に右膝関節屈曲位で膝前面を強打し、疼痛が強く歩行不能になったため救急外来を受診した。治療開始から2週後のMRIを示す。この患者で陽性となるのはどれか。

1: アプリヘンジョンサイン

2: 外反ストレステスト

3: 後方引き出し徴候

4: Lachmanテスト

5: Jerkテスト

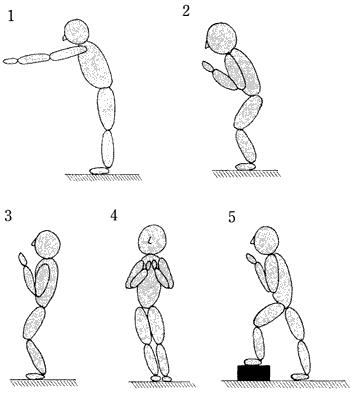

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第6問

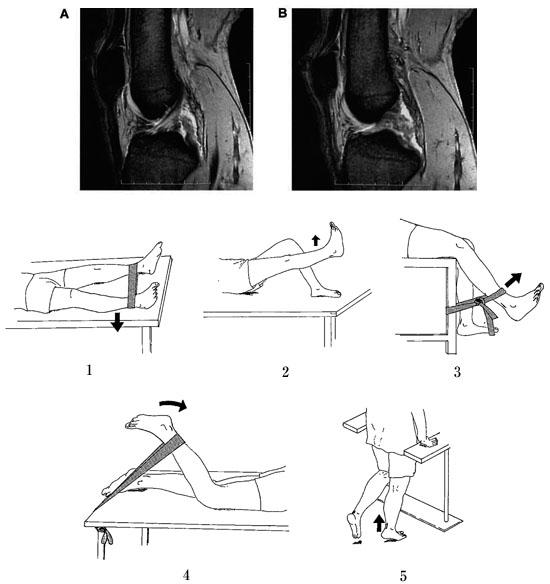

28歳の男性。野球のスライディングの際に右膝関節屈曲位で膝前面を強打し、疼痛が強く歩行不能になったため救急外来を受診した。治療開始から2週後のMRIを示す。治療開始から3週後。疼痛は軽減したが筋萎縮が残存している。この患者に行うべき筋力訓練で誤っているのはどれか。ただし、図の矢印は運動の方向を示している。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第7問

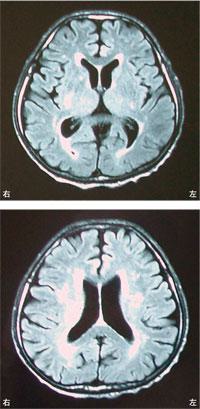

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

65歳の男性。多系統萎縮症。日常生活活動では一部に介助を要するが、明らかな廃用症候群はみられない。最近、起床して布団から立ち上がるときに、ふらつきを強く感じるようになった。ふらつきの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 視覚障害

3: アテトーゼ

4: 協調運動障害

5: 起立性低血圧

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第14問

3歳11か月の男児。6か月時に脳性麻痺と診断され、療育センターで通所の理学療法を受けている。現在、割り座であれば座位保持が可能であり、床上は四つ這いで移動できるが、交互性はない。最近、PCウォーカーで短距離の歩行が可能になったが、方向転換には介助が必要である。Gross Motor Function Classification System(GMFCS)によるレベルはどれか。

1: レベル I

2: レベル II

3: レベル III

4: レベル IV

5: レベル V

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第15問

80歳の男性。40歳代から糖尿病で治療を受けている。徐々に下肢のしびれと歩行障害とをきたし、数か月前から右足指が暗赤色を呈している。生活指導として適切でないのはどれか。

1: 足は清潔に保つ。

2: 毎日、足の傷の有無を確認する。

3: 足指が圧迫されない靴を選択する。

4: 足指の冷感に対して湯たんぽを用いる。

5: 足への負荷にならない程度の訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

35歳の男性。急性心筋梗塞で入院中。合併症はなく、現在、室内で2分程度ゆっくり歩くことを許可されている。この時期の患者の活動で適切でないのはどれか。

1: 入浴する。

2: 室内便器を利用する。

3: 立位で体重測定を行う。

4: ソファーで新聞を読む。

5: 近親者と短時間面会する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第17問

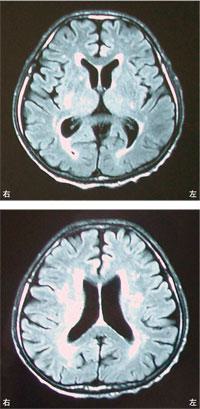

装具の適応で正しいのはどれか。

1: 正中神経麻痺

2: 橈骨神経麻痺

3: 脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)

4: 腱板断裂術後

5: 上腕骨骨幹部骨折

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

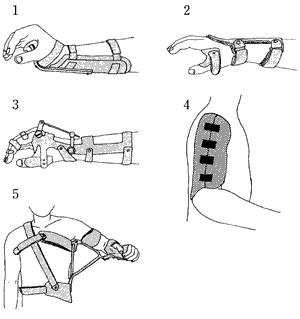

第46回午前:第18問

姿勢保持練習とそれによって強化しようとしている筋で誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋

2: ハムストリングス

3: 大腿四頭筋

4: 中殿筋

5: 腹直筋

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第20問

70歳の女性。上腕骨近位端骨折の治療後に肩関節拘縮を生じたために理学療法を開始した。理学療法を開始した翌日に「昨夜は肩が痛くて眠れませんでした」と訴えた。理学療法士の対応で共感的態度はどれか。

1: 「私の治療法が悪かったとお考えなのですか」

2: 「肩の炎症が痛みの原因であると考えられますね」

3: 「昨日が理学療法初日だったから痛かったのでしょう」

4: 「痛みで眠れないということは大変つらかったでしょうね」

5: 「痛み止めの薬を出してもらえるよう医師に相談しますね」

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第21問

Danielsらの徒手筋力テストで筋力2を腹臥位で測定するのはどれか。

1: 肘関節伸展

2: 肩関節内旋

3: 股関節内転

4: 膝関節屈曲

5: 足関節底屈

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で第7頸椎棘突起が移動軸に含まれるのはどれか。

1: 頸部屈曲

2: 頸部側屈

3: 肩甲帯挙上

4: 胸腰部側屈

5: 胸腰部屈曲

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第23問

比率尺度を用いた評価はどれか。2つ選べ。

1: Barthel Index

2: Borg Scale

3: Timed Up and Go Test

4: Functional Reach Test

5: Modified Ashworth Scale

- 答え:3 ・4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第24問

日常の動作では生じにくい筋収縮はどれか。

1: 同時収縮

2: 静止性収縮

3: 求心性収縮

4: 遠心性収縮

5: 等速性収縮

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第25問

健常者における関節運動とend feel(最終域感)との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肘関節伸展 — 軟部組織が伸張されて動かなくなる感じ

2: 前腕回外 — 骨と骨がぶつかって止まった感じ

3: 中手指節関節伸展 — 骨と骨がぶつかって止まった感じ

4: 股関節屈曲(膝関節伸展位) — 軟部組織が伸張されて動かなくなる感じ

5: 膝関節屈曲 — 軟部組織同士がぶつかって動かなくなる感じ

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第26問

腰痛体操はどれか。2つ選べ。

1: Böhler体操

2: Frenkel体操

3: Klapp体操

4: McKenzie体操

5: Williams体操

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第27問

Wallenberg症候群において病巣と同側に認めるのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢麻痺

2: 小脳失調

3: 声帯麻痺

4: 上下肢の触覚低下

5: 上下肢の温痛覚脱失

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第29問

Parkinson病患者に抗Parkinson病薬を長期投与した場合に生じ得る症状で誤っているのはどれか。

1: 高血圧

2: on-off現象

3: 精神症状の出現

4: wearing-off現象

5: 不随意運動の増強

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

多発筋炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 筋痛に対しては温熱療法を行う。

2: 急性期には車椅子自走で移動する。

3: 急性期治療時から下肢筋力増強訓練が推奨される。

4: 股関節部に疼痛が出現した時は大腿骨頭壊死の合併に注意する。

5: 慢性期の運動負荷量の決定には血清CKの推移が参考となる。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第31問

ポリオ後症候群において正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ポリオ罹患から数十年後に障害の進行がみられる。

2: 原因はポリオウイルスによる再燃である。

3: 深部感覚障害を合併する。

4: 肥満は原因の一つとなる。

5: 嚥下障害はきたさない。

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第32問

外傷と合併しやすい神経麻痺との組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕骨骨幹部骨折 — 腋窩神経麻痺

2: 尺骨骨折 — 正中神経麻痺

3: 股関節後方脱臼 — 坐骨神経麻痺

4: 大腿骨顆部骨折 — 大腿神経麻痺

5: 脛骨骨幹部骨折 — 脛骨神経麻痺

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第33問

骨粗鬆症性骨折が起こりやすいのはどれか。

1: 頸椎

2: 鎖骨

3: 胸椎

4: 腓骨

5: 踵骨

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第34問

転移性骨腫瘍で正しいのはどれか。

1: 安静により骨折は予防できる。

2: 造骨性転移では病的骨折は少ない。

3: 虚血で生じる脊髄麻痺は徐々に進行する。

4: 骨転移による痛みに対して温熱療法を行う。

5: 前立腺癌の骨転移はエックス線写真にて骨吸収像を示す。

- 答え:2

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第35問

ASIA(American Spinal Injury Association)の運動評価における脊髄レベルとkey muscles(検査筋)との組合せで誤っているのはどれか。

1: C5 — 肘屈筋群

2: C6 — 手背屈筋群

3: C7 — 肘伸筋群

4: C8 — 指伸筋群

5: T1 — 小指外転筋

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第36問

自律神経過反射で生ずる症状はどれか。2つ選べ。

1: 頻脈

2: 頭痛

3: 顔面紅潮

4: 血圧低下

5: 発汗抑制

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第37問

1歳児よりも3歳児で計測値が減少するのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔(cm)

2: 歩行率(歩/分)

3: 1歩行周期(秒)

4: 単脚支持期(秒)

5: 重複歩距離(cm)

- 答え:1 ・2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第38問

小児のADL評価法はどれか。

1: DDST(Denver Developmental Screening Test)

2: GMFM(Gross Motor Function Measure)

3: MAT(Motor Age Test)

4: PEDI(Pediatric Evaluation of Disability Inventory)

5: WISC-R(Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised)

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第39問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸理学療法で正しいのはどれか。

1: 運動中の息こらえを避ける。

2: 上肢のトレーニングは避ける。

3: 酸素吸入が必要な運動は避ける。

4: 嫌気的代謝能を優先して向上させる。

5: 運動中のSpO2は80%を保持できればよい。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第40問

胸髄完全損傷患者の運動で広背筋の作用でないのはどれか。

1: プッシュアップを容易にする。

2: 骨盤をコントロールする。

3: 呼吸運動を促進する。

4: 肩甲帯を固定する。

5: 体幹を固定する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第41問

浴槽移乗において「浴槽をまたぐ際、両足の出し入れを介助してもらう」必要がある場合、FIMの得点はどれか。

1: 6点

2: 5点

3: 4点

4: 3点

5: 2点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第42問

温熱の効果でないのはどれか。

1: 鎮痛

2: 鎮痙

3: 浮腫抑制

4: 組織代謝亢進

5: 局所血流量増加

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第44問

大腿義足ソケットの初期屈曲角で正しいのはどれか。

1: 腸腰筋が最も効率的に働くように設定する。

2: 短断端例では標準断端よりも角度を小さくする。

3: 切断側股関節の最大伸展角度に5°加えた角度に設定する。

4: 角度の不足によって過度の腰椎後弯が生じる。

5: 角度の過大によって過度の膝継手不安定が生じる。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第45問

PTB型下腿義足で荷重を避ける部位はどれか。

1: 断端

2: 膝蓋腱

3: 腓骨頭

4: 下腿前面

5: 脛骨内側の斜面

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第46問

下肢の障害と適応となる装具の構造との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 槌趾 — つま先の細い靴

2: 尖足 — 可撓性足継手

3: 内反 — Tストラップ

4: 膝折れ — 遊動式足継手

5: 反張膝 — 底屈制御式足継手

- 答え:3 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第47問

足部の症状と靴の補正との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外反母趾 — 踵部の補高

2: 踵骨骨棘 — クッションヒール

3: 凹足変形 — 内側ウェッジソール

4: 外反扁平足 — 逆Thomasヒール

5: 中足骨頭部痛 — ロッカーバー

- 答え:2 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第48問

運動学習が進んだ段階で生じる変化で誤っているのはどれか。

1: 視覚的手がかりへの依存度が減る。

2: 別の課題への転移が容易になる。

3: 注意の集中がより必要になる。

4: 試行間のばらつきが減少する。

5: 自己修正の精度が高くなる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第49問

用語の説明で誤っているのはどれか。

1: オッズ比:ある事象の起こりやすさを示す尺度

2: 第1種の過誤:棄却すべき帰無仮説を棄却しない誤り

3: メタアナリシス:複数の研究データを統合して全体の結論を導き出す方法

4: バイアス:曝露とアウトカムの関係を誤って評価してしまう研究デザインの不備

5: 無作為化比較試験:ランダムに割り付けた対象群間で前向きに効果の差を比較する試験

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第50問

自動体外式除細動器(AED)を用いた一次救命処置について正しいのはどれか。

1: 心肺停止を疑ったら、直ちに除細動を行う。

2: 実施者は手袋を装着する必要がある。

3: 成人と小児は同じ電極パッドを使用する。

4: AEDによる解析時は患者には触れない。

5: 除細動後は速やかに電極パッドをはがす。

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第51問

車軸関節はどれか。2つ選べ。

1: 顎関節

2: 正中環軸関節

3: 近位橈尺関節

4: 椎間関節

5: 脛骨大腿関節

- 答え:2 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第52問

筋と付着部との組合せで正しいのはどれか。

1: 腸腰筋 — 大転子

2: 長内転筋 — 坐骨結節

3: 半腱様筋 — 腓骨頭

4: 長腓骨筋 — 舟状骨

5: 前脛骨筋 — 内側楔状骨

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第53問

外側皮質脊髄路が交叉するのはどこか。

1: 放線冠

2: 内包

3: 中脳

4: 延髄

5: 脊髄

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第54問

筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 僧帽筋 — 長胸神経

2: 小菱形筋 — 肩甲下神経

3: 棘下筋 — 肩甲上神経

4: 小円筋 — 腋窩神経

5: 大円筋 — 肩甲背神経

- 答え:3 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第55問

運動神経線維を含まない神経はどれか。

1: 外側足底神経

2: 大後頭神経

3: 腓腹神経

4: 肋間神経

5: 胸背神経

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第56問

心臓の解剖で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 僧帽弁は3尖である。

2: 大静脈は左心房に入る。

3: 右心室から肺動脈が出る。

4: 卵円窩は心室中隔にある。

5: 冠状動脈は大動脈から分岐する。

- 答え:3 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第57問

リンパの流れについて正しいのはどれか。

1: 腸リンパ本幹は右リンパ本幹に注ぐ。

2: 乳び槽は頭部のリンパを集める。

3: 胸管は左鎖骨下静脈に注ぐ。

4: 右上肢のリンパは胸管に注ぐ。

5: 右下肢のリンパは右リンパ本幹に注ぐ。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第58問

気管について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気管は食道の背側にある。

2: 気管分岐角は約70°である。

3: 右主気管支は左主気管支よりも太い。

4: 気管は第2胸椎の高さで左右に分岐する。

5: 左主気管支は胸大動脈の背側から肺に入る。

- 答え:2 ・3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第59問

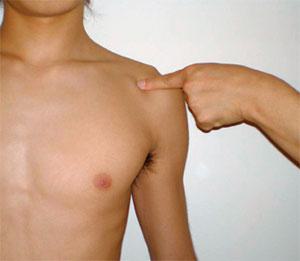

左頸肩腕部の写真を別に示す。指で示している部位はどれか。

1: 第一肋骨

2: 胸鎖関節

3: 肩鎖関節

4: 烏口突起

5: 上腕骨小結節

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第60問

成人の体表面で、全体表面の約9%に相当するのはどれか。2つ選べ。

1: 頭部

2: 外陰部

3: 胸腹部

4: 一側上肢

5: 一側下肢

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第61問

頭蓋内圧亢進でみられない症状はどれか。

1: 頭痛

2: 嘔気

3: 頻脈

4: 血圧上昇

5: うっ血乳頭

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第62問

正しいのはどれか。

1: 腓腹筋の神経支配比は外眼筋よりも小さい。

2: 1つの運動単位に属する筋線維は同期して興奮する。

3: γ運動ニューロンは運動単位の構成要素の1つである。

4: 遅筋の支配神経線維の径は速筋の支配神経線維よりも太い。

5: 大径の脊髄前角細胞は小径の細胞よりも弱い筋収縮力で興奮する。

- 答え:2

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第63問

運動時の生体反応で正しいのはどれか。

1: 腎血流は増加する。

2: 脳血流は増加する。

3: 冠血流は増加する。

4: 拡張期血圧は低下する。

5: 酸素含有量の動静脈較差は減少する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第64問

循環生理で正しいのはどれか。

1: Valsalva(バルサルバ)試験中は一回拍出量が増加する。

2: Aschner(アシュネル)試験では心拍数が増加する。

3: 頸動脈洞マッサージでは心拍数が増加する。

4: 右心房への静脈還流は吸気時に増加する。

5: 臥位と立位では静脈還流に大きな変化はない。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第65問

心電図について正しいのはどれか。

1: P波は洞結節の興奮に対応する。

2: PQ間隔は心房内の興奮伝導時間である。

3: QRS間隔は心室全体への興奮伝導時間である。

4: ST部分は心室の再分極する過程を示す。

5: T波はPurkinje(プルキンエ)線維の再分極に対応する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第66問

嚥下で正しいのはどれか。

1: 口腔内の食塊は反射運動で咽頭へ送られる。

2: 軟口蓋が挙上すると咽頭と鼻腔の通路が開く。

3: 喉頭蓋が引き上げられて気道が閉鎖される。

4: 食塊が食道に入る時期に呼吸が促進される。

5: 食道期の食塊移動は蠕動運動による。

- 答え:5

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第67問

内分泌器官とホルモンとの組合せで正しいのはどれか。

1: 膵臓 — プロラクチン

2: 甲状腺 — 糖質コルチコイド

3: 副腎皮質 — ノルアドレナリン

4: 副甲状腺 — サイロキシン

5: 下垂体後葉 — 抗利尿ホルモン

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第68問

末梢神経損傷で予後が最も良いのはどれか。

1: Waller(ワーラー)変性

2: 放射線ニューロパチー

3: Neurotmesis(ニューロトメーシス)

4: Axonotmesis(アクソノトメーシス)

5: Neurapraxia(ニューラプラキシア)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第69問

タイプⅡ筋線維と比較してタイプⅠ筋線維の特徴はどれか。

1: 筋線維の径が太い。

2: 筋小胞体数が少ない。

3: 酸化酵素活性が低い。

4: ミトコンドリアが少ない。

5: ミオグロビン量が少ない。

- 答え:2

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第70問

正しいのはどれか。

1: 凹足では主に横アーチが高くなる。

2: 足の縦アーチは外側が内側よりも高い。

3: 距腿関節は底屈位で遊びが小さくなる。

4: 足根中足関節では主にすべり運動が生じる。

5: 横足根関節は距舟関節と距骨下関節とからなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第71問

筋と基本肢位からの肩関節運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 棘上筋 — 外転

2: 大円筋 — 屈曲

3: 小円筋 — 内旋

4: 広背筋 — 伸展

5: 烏口腕筋 — 伸展

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第72問

膝関節屈曲位における筋と下腿への作用との組合せで正しいのはどれか。

1: 縫工筋 — 外旋

2: 半腱様筋 — 内旋

3: 膝窩筋 — 外旋

4: 大腿二頭筋 — 内旋

5: 大腿筋膜張筋 — 内旋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第73問

呼気時に働く筋はどれか。

1: 横隔膜

2: 大胸筋

3: 後斜角筋

4: 外腹斜筋

5: 胸鎖乳突筋

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第74問

歩行の神経機構として、中枢パターン発生器(central pattern generator)説がある。この神経機構で誤っているのはどれか。

1: 解剖学的な構造が明確である。

2: 意図的な制御を軽減している。

3: ヒト以外の動物にもみられる。

4: 相反性抑制機構が関与している。

5: 脳幹部以上の中枢からの制御を受けている。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第75問

アテローム(粥状)硬化と関係するのはどれか。

1: Buerger病

2: 肥大型心筋症

3: 悪性腎硬化症

4: 僧帽弁狭窄症

5: 腹部大動脈瘤

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第76問

急性炎症が主な病態であるのはどれか。

1: 肩関節周囲炎

2: 痛風性関節炎

3: 結核性膝関節炎

4: 肘離断性骨軟骨炎

5: 上腕骨外側上顆炎

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第77問

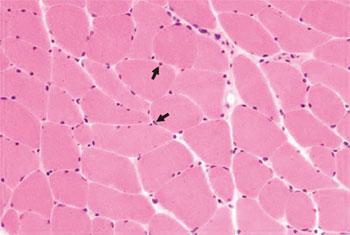

骨格筋の病理組織標本を示す。矢印で示すのはどれか。

1: 核

2: 赤血球

3: リンパ球

4: 末梢神経

5: 毛細血管

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第78問

血圧降下薬としての作用機序で適切なのはどれか。

1: 利尿

2: 心拍数増加

3: 心拍出量増大

4: 血管平滑筋収縮

5: ナトリウム貯留

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第79問

正しい組合せはどれか。

1: Piaget(ピアジェ) — 性格類型

2: Freud(フロイト) — 認知発達

3: Rogers(ロジャース) — 来談者中心

4: Erikson(エリクソン) — 無意識

5: Kretschmer(クレッチマー) — 発達課題

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第80問

不安を伴う事柄を思い出さないようになることはどれか。

1: 昇華

2: 投射

3: 抑圧

4: 合理化

5: 知性化

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第81問

「全般的な知能に大きな低下がなく、文字を読めば分かるが書くことができない」のはどれか。

1: 学習障害

2: Rett症候群

3: Tourette症候群

4: 広汎性発達障害

5: 注意欠陥多動性障害

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第82問

頸髄完全損傷の機能残存レベルと課題との組合せで誤っているのはどれか。

1: C4 — 電動車椅子の操作

2: C5 — ベッドへの横移乗

3: C6 — 長便座への移乗

4: C7 — 自動車への車椅子の積み込み

5: C8 — 高床浴槽への出入り

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第83問

前方脱臼よりも後方脱臼の頻度が高いのはどれか。2つ選べ。

1: 顎関節

2: 環軸椎関節

3: 肩関節

4: 肘関節

5: 股関節

- 答え:4 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第84問

ノーマライゼーションとして誤っているのはどれか。

1: 大規模収容施設の建設

2: 交通機関のバリアフリー化

3: ユニバーサルデザインの導入

4: 市民への障害についての啓発活動

5: 職業訓練センターの障害者用プログラム策定

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第85問

ウイルス感染症に比べ細菌感染症に認められやすい特徴はどれか。

1: 高熱

2: 発疹

3: 蛋白尿

4: 好中球増多

5: 無痛性リンパ節腫脹

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第86問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 二次性が多い。

2: 女性よりも男性に好発する。

3: 外反変形を生じやすい。

4: 運動開始時に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の萎縮を認める。

- 答え:4 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第87問

原発性骨粗鬆症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 男性に多い。

2: 海綿骨の減少を伴う。

3: 喫煙は危険因子である。

4: 低カルシウム血症を伴う。

5: 骨折好発部位は尺骨である。

- 答え:2 ・3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第88問

中枢神経系の感染症と病原体との組合せで誤っているのはどれか。

1: エイズ脳症 — ウイルス

2: Creutzfeldt-Jakob(クロイツフェルト・ヤコブ)病 — プリオン

3: 進行麻痺 — スピロヘータ

4: 日本脳炎 — ウイルス

5: 急性灰白髄炎(ポリオ) — 細菌

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第89問

外傷性脳損傷後にみられやすい症状はどれか。

1: 運動失語

2: 着衣失行

3: 相貌失認

4: 全般性注意障害

5: 左半側空間無視

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第90問

肘部管症候群の症状で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 猿手変形

2: 鉤爪手変形

3: ボタン穴変形

4: Tinel徴候

5: 前腕近位尺側の感覚障害

- 答え:2 ・4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第91問

皮膚筋炎で誤っているのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 四肢近位筋の筋力が低下する。

3: 赤沈が亢進する。

4: 血中CK値が低下する。

5: 悪性腫瘍を高率に合併する。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第92問

ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因となるのはどれか。

1: 胆嚢炎

2: 急性膵炎

3: 萎縮性胃炎

4: 逆流性食道炎

5: 潰瘍性大腸炎

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第93問

内分泌異常と病態との組合せで正しいのはどれか。

1: 抗利尿ホルモン分泌亢進 — 尿崩症

2: 副甲状腺機能低下 — テタニー

3: 甲状腺機能低下 — Basedow病

4: 下垂体前葉ホルモン欠損 — 先端巨大症

5: 副腎皮質機能低下 — Cushing症候群

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第94問

心不全でみられにくい所見はどれか。

1: 胸水の出現

2: 左室前壁の不動化

3: 心胸郭比(CTR):70%

4: 左室駆出率(LVEF):60%

5: 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の増加

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第95問

嚥下障害に対する治療法はどれか。

1: Shaker(シャキア)法

2: DeLorme(デローム)法

3: Jakobson(ヤコブソン)法

4: Codman(コッドマン)体操

5: Buerger-Allen(バージャー・アレン)体操

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第96問

ビタミンB1(チアミン)欠乏によるのはどれか。2つ選べ。

1: 脚気

2: 痛風

3: ペラグラ脳症

4: Mallory-Weiss(マロリー・ワイス)症候群

5: Wernicke-Korsakoff(ウェルニッケ・コルサコフ)症候群

- 答え:1 ・5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第97問

物質依存についての組合せで適切なのはどれか。

1: カフェイン — 共依存

2: ベンゾジアゼピン — 離脱症状

3: トルエン — 嫉妬妄想

4: 大麻 — 身体依存

5: 覚せい剤 — 滞続言語

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第98問

「自分の周辺でただならぬ事件が起こっている気配がして不気味だ」という訴えはどれか。

1: 強迫観念

2: 社会恐怖

3: 妄想気分

4: 作為体験

5: 支配観念

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第99問

パニック発作に関して正しいのはどれか。

1: 健忘を残す。

2: 予期不安がある。

3: 転換症状である。

4: 脳波で棘徐波を認める。

5: フラッシュバックを伴う。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第100問

摂食障害でみられないのはどれか。

1: 徐脈

2: 無月経

3: 低体温

4: 高血圧

5: 電解質異常

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する