理学療法士国家試験:第55回午前の過去問

第55回午前:第1問

病気Xの有無を調べる検査の感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率を表に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 病気Xに罹患している人で、検査が正しく陽性と判定された確率は85%である。

2: 病気Xに罹患していない人で、検査が正しく陰性と判定された確率は95%である。

3: 病気Xを判定する検査が陽性の場合、真に病気Xに罹患している確率は80%である。

4: 病気Xを判定する検査が陰性の場合、真に病気Xに罹患している確率は15%である。

5: 病気Xを判定する検査が陰性の場合、真に病気Xに罹患していない確率は90%である。

- 答え:2 ・5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

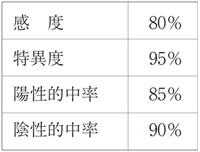

第55回午前:第2問

心電図を示す。この心電図の所見で正しいのはどれか。

1: 心房細動

2: 洞性徐脈

3: 心室性期外収縮

4: 心房性期外収縮

5: Ⅰ度房室ブロック

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

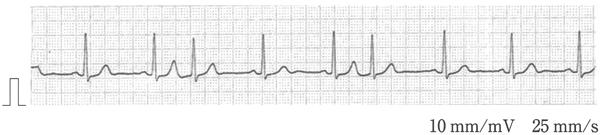

第55回午前:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

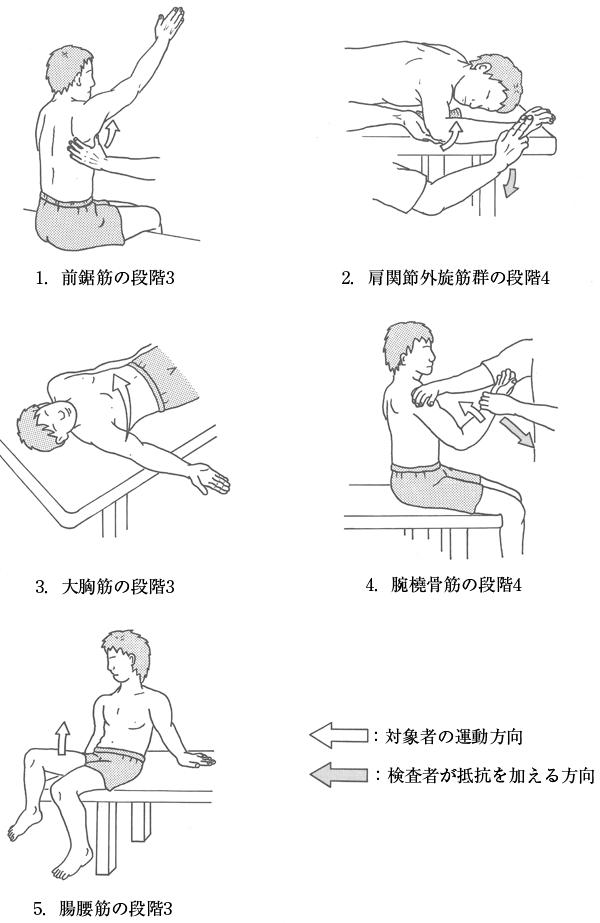

第55回午前:第6問

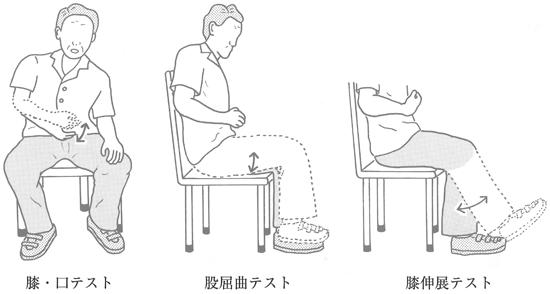

脳卒中機能評価法〈SIAS〉の麻痺側運動機能テストの様子を図に示す。関節拘縮がない場合、3つのテストの合計点はどれか。

1: 5点

2: 6点

3: 7点

4: 8点

5: 9点

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第7問

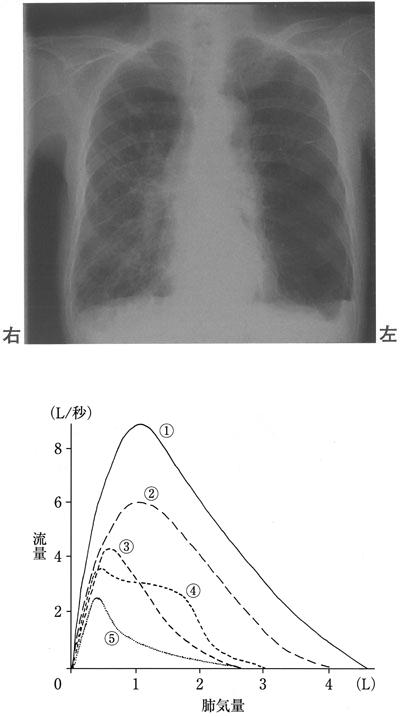

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

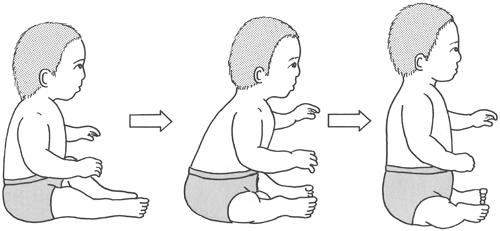

図のような移動(シャフリング)をする乳児に促す姿勢や運動で最も適切なのはどれか。

1: 椅子座位

2: 起き上がり

3: 寝返り

4: 背臥位

5: 腹這い

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

60歳の女性。転倒して右肩関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。まず患部に行うべき治療はどれか。

1: ギプス固定

2: 極超短波治療

3: 三角巾固定

4: 髄内釘固定

5: 超音波治療

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

1: 三角筋

2: 上腕三頭筋

3: 上腕二頭筋

4: 尺側手根屈筋

5: 長橈側手根伸筋

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第15問

75歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅣ。歩行時に小刻み歩行、突進現象、すくみ足が出現する。歩行練習として適切なのはどれか。

1: 速く歩く。

2: 広いところで歩く。

3: 床に引いた一本線上を歩く。

4: 目標地点の手前を注視して歩く。

5: お盆に載せたコップを運びながら歩く。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

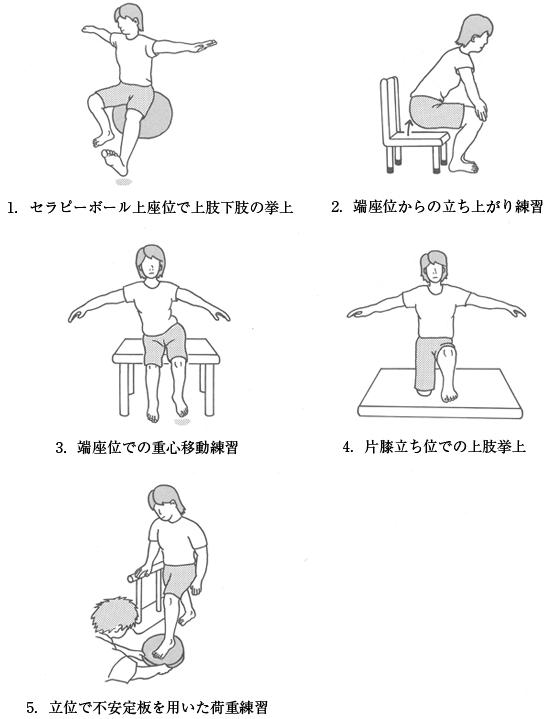

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。現在は症状が落ち着いており、訪問理学療法で屋外歩行練習が実施されている。その際、理学療法士は運動強度を軽度から中等度とし、かつ、外気温の高い時間帯を避けて実施するなどに留意している。この理由として関係するのはどれか。

1: Barré徴候

2: Horner徴候

3: Lhermitte徴候

4: Tinel徴候

5: Uhthoff徴候

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第18問

32歳の女性。2週前に上気道炎を発症し、5日前から四肢末端の異常感覚を自覚した。その後、徐々に四肢の脱力を認めた。Guillain-Barré症候群と診断され、直ちにγ-グロブリン大量静注療法を開始した。入院時の四肢筋力はMMTで段階4であったが、入院2日後には顔面筋麻痺と構音・嚥下障害が出現し、翌日には痰が多く呼吸困難が出現したため、気管挿管され人工呼吸器管理となった。四肢筋力は近位筋で段階1、その他は段階2~3に低下している。現時点で優先される治療はどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 筋力増強運動

3: 座位練習

4: 自発呼吸練習

5: 排痰練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第19問

8歳の女児。顕在性二分脊椎。Sharrardの分類はⅣ群である。歩行練習の実施方法で適切なのはどれか。

1: 靴型装具を使用する。

2: 長下肢装具を使用する。

3: 短下肢装具とロフストランド杖を併用する。

4: 長下肢装具とロフストランド杖を併用する。

5: 骨盤帯付き長下肢装具とPCW〈postural control walker〉を併用する。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第20問

85歳の女性。自宅仏壇のろうそくの火が右袖に引火し、右前腕から前胸部および顔面にⅢ度5%とⅡ度15%の熱傷および気道熱傷を受傷した。受傷翌日に前胸部から右前腕前面にかけて植皮術を実施した。術後早期から開始する理学療法として正しいのはどれか。

1: squeezingによる排痰を実施する。

2: 前腕は最大回内位に保持する。

3: 肩関節は外転位に保持する。

4: 筋力増強運動は禁止する。

5: 起立歩行は禁止する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第21問

臨床研究を実施するうえで適切でないのはどれか。

1: 研究対象はポスターを用いて募集した。

2: 研究の内容について対象者に書面を見せながら口頭で説明した。

3: データ処理を匿名化で行った。

4: 得られたデータはパソコンの共有フォルダで保管した。

5: 対象者からの研究の同意への撤回請求に応じた。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第22問

ICFの評価点とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1: 活動と参加の能力の評価点 ― 促進あるいは阻害する程度

2: 環境因子の第一評価点 ――― 個人の遂行能力

3: 身体構造の第一評価点 ――― 機能障害の程度や大きさ

4: 身体構造の第二評価点 ――― 各身体部位における変化の性質

5: 心身機能の第一評価点 ――― 構造障害の程度や大きさ

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第23問

インシデントレポート収集の目的で正しいのはどれか。

1: 責任者を処罰する。

2: 監督官庁に報告する。

3: 医療事故発生防止策を検討する。

4: 施設管理者が解決策を検討する。

5: 当事者間でインシデントの原因を検討する。

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第24問

肺音で正しいのはどれか。

1: 気管呼吸音は吸気より呼気の方が大きい。

2: 気管支呼吸音は吸気のみに聴取される。

3: 笛音(wheezes)は吸気初期に聴取されやすい。

4: 捻髪音(fine crackles)は呼気に聴取されやすい。

5: 肺胞呼吸音は呼気終末に強くなる。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第25問

健常成人の血圧に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 背臥位では立位に比べて脈圧が小さい。

2: 足関節上腕血圧比の基準値は1.5~2.0である。

3: 上腕部では足部と比べて収縮期血圧が低くなる。

4: 座位での測定はマンシェットを心臓の高さに合わせる。

5: Korotkoff音が聞こえなくなった時点での圧を収縮期血圧とする。

- 答え:3 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における股関節の参考可動域角度で正しいのはどれか。

1: 外旋:20°

2: 外転:20°

3: 屈曲:110°

4: 伸展:15°

5: 内旋:20°

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第27問

「歯を磨くまねをしてください」という口頭命令ではうまくできないが、自発的には歯磨きができる状態はどれか。

1: 観念失行

2: 拮抗失行

3: 構成失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第28問

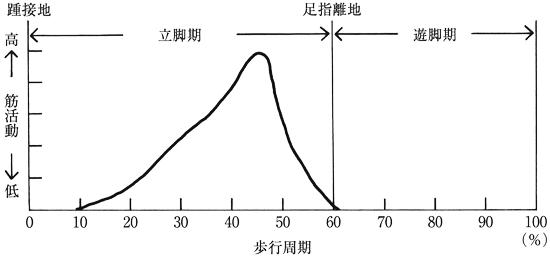

歩行周期と筋活動パターンの関係を図に示す。このグラフが示す特徴をもつ筋はどれか。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 大腿四頭筋

4: ハムストリングス

5: 下腿三頭筋

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第29問

義足の遊脚相において下腿部の振り出し速度を制御する膝継手はどれか。

1: 固定膝

2: 可変摩擦膝

3: 荷重ブレーキ膝

4: バウンシング機構付き

5: イールディング機構付き

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第30問

胸腰仙椎装具で正しいのはどれか。

1: 後方支柱は棘突起の直上に位置させる。

2: 骨盤帯の位置は大転子と腸骨稜の間である。

3: 側方支柱は骨盤帯と肩甲間バンドを結合する。

4: 胸椎バンドの位置は肩甲骨の下1/3の高さである。

5: 腹部前当ての上縁の位置は剣状突起の高さである。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第31問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 二次性が多い。

2: 男性に好発する。

3: 外反変形を生じやすい。

4: 運動開始時に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の萎縮を認める。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第32問

Froment徴候が陽性のとき、麻痺を疑うべき神経はどれか。

1: 肩甲背神経

2: 尺骨神経

3: 正中神経

4: 長胸神経

5: 橈骨神経

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第33問

肩関節の関節可動域が屈曲100°、伸展10°、外転60°、外旋5°、内旋45°の肩関節周囲炎患者で障害されやすい動作はどれか。

1: 洗顔動作

2: 結髪動作

3: 靴下の着脱

4: 爪切り動作

5: 歯磨き動作

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第34問

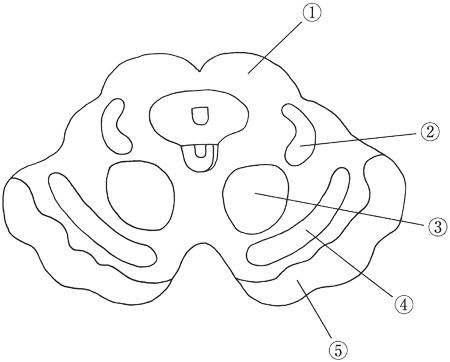

中脳(水平断)を図に示す。Parkinson病の病変部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第35問

筋萎縮性側索硬化症で下位運動ニューロン障害の徴候はどれか。

1: 痙縮

2: 仮性球麻痺

3: 線維束性収縮

4: 腹壁反射消失

5: アキレス腱反射亢進

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第36問

6分間歩行テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自覚症状の変化を記録する。

2: 被験者の斜め前方に並んで歩く。

3: 6分間の総歩行距離で評価する。

4: 被験者に残りの時間を伝えることはできない。

5: 被験者が途中で立ち止まった場合にはテストを中止する。

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第37問

関節可動域運動で正しいのはどれか。

1: 筋収縮を伴ってはならない。

2: 意識障害がある場合は行わない。

3: 運動麻痺の改善を目的として行う。

4: 拘縮の予防・改善を目的として行う。

5: 深部感覚障害がある場合は行わない。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第38問

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1: ハムストリングス――膝関節屈曲90°位での股関節伸展

2: 上腕二頭筋―――――肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

3: 上腕三頭筋―――――肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

4: 前脛骨筋――――――足外がえし位での足関節背屈

5: 中殿筋―――――――股関節伸展0°位での股関節外転

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第39問

神経筋再教育で正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 神経断裂に適応される。

3: 自動介助運動は用いない。

4: 関節障害には適応されない。

5: 意識レベルがJCSⅢ-200にも適応される。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第40問

寒冷療法の作用で正しいのはどれか。

1: 滑液粘性の低下

2: 疼痛閾値の低下

3: 神経伝導速度の増加

4: 筋紡錘の感受性の減弱

5: 毛細血管透過性の亢進

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第41問

外側ストラップ付き金属支柱付き短下肢装具の使用が最も適切なのはどれか。

1: 歩行中の膝折れ

2: 足クローヌス

3: 深部感覚障害

4: 内反尖足

5: 外反膝

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第42問

慢性心不全患者に対する運動療法の効果で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: BNPの増加

2: QOLの改善

3: 運動耐容能の向上

4: 左室駆出率の低下

5: 交感神経活性の亢進

- 答え:2 ・3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第43問

慢性腰痛に対する認知行動療法で誤っているのはどれか。

1: 痛みの有無を頻回に確認する。

2: 腰痛の不安を解消する映像を見せる。

3: 腰を反らしても痛まない体験を繰り返させる。

4: 痛みがあっても行える活動があることを認識させる。

5: 適切な身体活動は痛みを増悪させないことを説明する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第46問

多発性筋炎の回復初期における理学療法で正しいのはどれか。

1: 運動負荷量は血小板数を目安に設定する。

2: 筋力トレーニングは四肢の遠位筋を中心に行う。

3: 間質性肺炎の合併に注意してプログラムを進める。

4: 手指の冷感に対して手部および手指へのホットパックを行う。

5: 筋痛があれば抵抗を減らし、時間を延長して筋力トレーニングを継続する。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第47問

Down症候群の児に対して乳児期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 腹筋群の収縮を促す。

2: 不随意運動を抑制する。

3: 背這いを移動手段とする。

4: 緊張性迷路反射を促通する。

5: 定頸後すぐに立位姿勢を経験させる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第48問

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧――離床

2: 筋力低下――――神経筋電気刺激

3: 骨萎縮―――――機能的電気刺激

4: 褥瘡――――――体位変換

5: 深部静脈血栓――弾性ストッキング

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第49問

ノーマライゼーションで正しいのはどれか。

1: 障害者の隔離

2: 心身機能の正常化

3: 身体構造の正常化

4: 障害により受ける差別の解消

5: 大規模施設(コロニー)への入所推進

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第50問

介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。

1: 車椅子

2: 歩行器

3: スロープ

4: 体位変換器

5: ポータブルトイレ

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第51問

自律神経系の機能をもつのはどれか。

1: 視神経

2: 滑車神経

3: 三叉神経

4: 迷走神経

5: 舌下神経

- 答え:4

- 解説:自律神経系の機能を持つ脳神経は、動眼神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経であり、この中で選択肢にあるのは迷走神経です。

- 視神経は感覚(求心性)神経線維のみで構成され、視覚情報を伝達する役割がありますが、自律神経系の機能は持っていません。

- 滑車神経は運動(遠心性)神経線維のみで構成され、眼球の外側直筋を制御する役割がありますが、自律神経系の機能は持っていません。

- 三叉神経は感覚(求心性)神経線維と運動(遠心性)神経線維の両方を含み、顔面の感覚や咀嚼筋の運動を制御する役割がありますが、自律神経系の機能は持っていません。

- 迷走神経は感覚(求心性)神経線維と運動(遠心性)神経線維に加え、副交感神経節前線維を持ち、自律神経系の機能を持っています。迷走神経は内臓器官の働きを調節し、心拍数の低下や消化機能の促進などの役割があります。

- 舌下神経は運動(遠心性)神経線維のみで構成され、舌の筋肉を制御する役割がありますが、自律神経系の機能は持っていません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第52問

錐体路を含むのはどれか。

1: 脳梁

2: 大脳脚

3: 上小脳脚

4: 中小脳脚

5: 下小脳脚

- 答え:2

- 解説:錐体路は、皮質脊髄路と皮質核路に大別され、主に運動情報を伝達する神経路である。大脳脚に含まれる。

- 脳梁は、左右の大脳皮質の相対する領野を連絡する線維群であり、錐体路とは関係がない。

- 大脳脚は、皮質核路の一部であり、錐体路を含む。運動情報を伝達する神経路である。

- 上小脳脚は、小脳から出て中脳に向かって上行する線維であり、錐体路とは関係がない。

- 中小脳脚は、対側の橋核から起始し、小脳に至る線維群であるが、錐体路とは関係がない。

- 下小脳脚は、脊髄や延髄から起始して小脳に至る線維であり、錐体路とは関係がない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第54問

手根管を通過しないのはどれか。

1: 深指屈筋腱

2: 浅指屈筋腱

3: 長母指屈筋腱

4: 尺側手根屈筋腱

5: 橈側手根屈筋腱

- 答え:4

- 解説:手根管は手根部の手掌腱膜の深層に位置し、正中神経、浅指屈筋腱、深指屈筋腱、長母指屈筋腱、橈側手根屈筋腱が通過します。尺側手根屈筋腱は手根管を通過しません。

- 深指屈筋腱は手根管を通過します。尺骨橈側面と前面、前腕骨間膜から起始し、第2~5末節骨底の掌側面に停止します。

- 浅指屈筋腱も手根管を通過します。上腕尺骨頭が上腕骨内側上顆、尺骨粗面尺側部から、橈骨頭が橈骨前面近位部から起始し、第2~5中節骨底の掌側面に停止します。

- 長母指屈筋腱も手根管を通過します。橈骨尺側面と前面、前腕骨間膜から起始し、母指末節骨底の掌側面に停止します。

- 尺側手根屈筋腱は手根管を通過しません。上腕頭が上腕骨内側上顆と前腕筋膜から、尺骨頭が尺骨後縁の近位1/2の領域、前腕筋膜から起始し、豆状骨、有鈎骨、第5中手骨底、豆鈎靱帯、豆中手靱帯に停止します。

- 橈側手根屈筋腱も手根管を通過します。上腕骨内側上顆、前腕筋膜内面、円回内筋、長掌筋との間の筋膜から起始し、第2、3中手骨底の掌側面に停止します。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第55問

腰神経叢に含まれるのはどれか。

1: 陰部神経

2: 下殿神経

3: 坐骨神経

4: 上殿神経

5: 大腿神経

- 答え:5

- 解説:腰神経叢は第1~3腰神経前枝の全部と、第4腰神経前枝の一部からなります。選択肢の中で腰神経叢に含まれるのは大腿神経です。

- 陰部神経は仙骨神経叢の枝であり、腰神経叢には含まれません。

- 下殿神経は仙骨神経叢の枝であり、腰神経叢には含まれません。

- 坐骨神経は仙骨神経叢の枝であり、腰神経叢には含まれません。

- 上殿神経は仙骨神経叢の枝であり、腰神経叢には含まれません。

- 大腿神経は腰神経叢の枝の中で最大のものであり、腰神経叢に含まれます。大腰筋の外側縁下部から、大腰筋と腸骨筋との間を外側下方に下行しながら、腸骨筋に筋枝を出す。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第56問

下大静脈に直接入るのはどれか。2つ選べ。

1: 肝静脈

2: 胃静脈

3: 脾静脈

4: 空回腸静脈

5: 腎静脈

- 答え:1 ・5

- 解説:下大静脈に直接入るのは肝静脈と腎静脈です。肝静脈は肝臓から、腎静脈は腎臓から下大静脈に流れ込みます。

- 肝静脈は正しい選択です。肝臓の内部から集まってくる肝静脈は通常3本で、下大静脈に連なります。

- 胃静脈は間違いです。胃静脈は門脈を形成し、肝門から肝臓へ入ります。

- 脾静脈は間違いです。脾静脈は膵臓の後方で門脈を形成し、肝門から肝臓へ入ります。

- 空回腸静脈は間違いです。空回腸静脈は上腸間膜静脈に入り、門脈につながります。

- 腎静脈は正しい選択です。腎静脈は腎臓と下大静脈をつなぐ部分で、右腎静脈は十二指腸の後方に位置します。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第57問

気管支について正しいのはどれか。

1: 気管支には平滑筋がある。

2: 左主気管支は右主気管支より短い。

3: 気管支の内表面は扁平上皮で覆われる。

4: 気管分岐部は食道の第1狭窄部にある。

5: 気管の延長線に対する気管支の分岐角度は左より右の方が大きい。

- 答え:1

- 解説:気管支は呼吸器系の一部で、気管から分岐し肺に入る。気管支の壁は3層構造で、内側の粘膜、気管支軟骨と平滑筋、外膜からなる。右主気管支は短く太く、左主気管支は長く細い。内表面は線毛上皮で覆われている。

- 正解。気管支の壁は3層構造で、内側の粘膜、気管支軟骨と平滑筋、外膜からなる。平滑筋は気管支の収縮や拡張を調節する役割がある。

- 間違い。左主気管支は右主気管支に比べて長く細い。右主気管支は短く太い。

- 間違い。気管支の内表面は線毛上皮で覆われている。線毛上皮は、粘液を運ぶ役割がある。

- 間違い。気管は第6頸椎から始まり、第4胸椎の下端の高さで左右の主気管支に分かれる。食道の第1狭窄部は第6頸椎レベルである。

- 間違い。気管の延長線となす角は右主気管支が25°、左主気管支が45°である。つまり、左主気管支の分岐角度の方が右主気管支より大きい。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第58問

後腹膜腔に存在するのはどれか。

1: 胃

2: 空腸

3: 膵臓

4: 横行結腸

5: S状結腸

- 答え:3

- 解説:後腹膜腔に存在する臓器は、十二指腸、膵臓、腎臓、副腎、腹大動脈、下大静脈などであり、これらは腹膜後器官と呼ばれる。選択肢の中で後腹膜腔に存在するのは膵臓である。

- 胃は食道から続く部位で、腹膜内臓器であるため、後腹膜腔には存在しない。

- 空腸は第2腰椎の左側で十二指腸から続く部位で、腸間膜を有し、後腹壁に付着するが、後腹膜腔には存在しない。

- 膵臓は後腹膜腔に存在する腹膜後器官であり、消化酵素を分泌する機能を持つ。このため、選択肢3が正解である。

- 横行結腸はほとんど全表面が腹膜臓側葉で包まれ、間膜によって体壁につながれているが、後腹膜腔には存在しない。

- S状結腸は左腸骨窩から第3仙椎までの約30~40 cm長で、S状結腸間膜により後腹壁に付着するが、後腹膜腔には存在しない。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第59問

左顔面を図に示す。網かけ部分を支配している感覚神経はどれか。

1: 眼神経

2: 顔面神経

3: 鼓室神経

4: 耳介側頭神経

5: 上顎神経

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第60問

線毛上皮があるのはどれか。

1: 腟

2: 子宮

3: 尿管

4: 膀胱

5: 卵管

- 答え:5

- 解説:線毛上皮は、細胞表面に線毛を持つ上皮組織であり、卵管の粘膜上皮に存在します。線毛上皮は、物質の移動や細胞の運動に関与しています。

- 腟の内膜は重層扁平上皮で覆われており、線毛上皮ではありません。

- 子宮の内膜は単層円柱上皮で覆われており、線毛上皮ではありません。子宮内膜の固有層には多数の子宮腺が存在します。

- 尿管の粘膜上皮は移行上皮で覆われており、線毛上皮ではありません。

- 膀胱の粘膜は移行上皮で構成されており、線毛上皮ではありません。膀胱の粘膜ヒダは発達しています。

- 卵管の粘膜上皮は多列線毛上皮(単層円柱上皮の亜系)で構成されており、線毛を持っています。これが正解です。線毛上皮は物質の移動や細胞の運動に関与しています。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第61問

副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

1: アドレナリン

2: アルドステロン

3: アンドロゲン

4: コルチゾール

5: ノルアドレナリン

- 答え:1 ・5

- 解説:副腎髄質から分泌されるホルモンはアドレナリンとノルアドレナリンです。これらはストレス反応や緊急時に働くホルモンで、心機能亢進や血糖上昇作用などがあります。

- アドレナリンは正解です。副腎髄質から分泌され、心機能亢進や血糖上昇作用を持ちます。また、アドレナリンはストレス反応や緊急時に働くホルモンとして知られています。

- アルドステロンは間違いです。アルドステロンは副腎皮質から分泌され、ナトリウムの保持やカリウムの排出促進、細胞外溶液の増加、血圧上昇作用を持ちます。

- アンドロゲンは間違いです。アンドロゲンは副腎皮質から分泌され、生殖器官の機能維持や男性の第二次性徴の発現、タンパク質同化作用促進作用を持ちます。

- コルチゾールは間違いです。コルチゾールは副腎皮質から分泌され、肝の糖新生促進、血糖上昇、蛋白・脂肪分解、水利用促進作用を持ちます。

- ノルアドレナリンは正解です。副腎髄質から分泌され、末梢血管収縮による血圧上昇作用を持ちます。また、ノルアドレナリンもアドレナリンと同様にストレス反応や緊急時に働くホルモンです。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第62問

骨格筋の筋収縮において筋小胞体から放出されたCa2+が結合するのはどれか。

1: アクチン

2: ミオシン

3: トロポニン

4: ミオグロビン

5: トロポミオシン

- 答え:3

- 解説:骨格筋の筋収縮では、筋小胞体から放出されたCa2+がトロポニンに結合し、トロポニンの分子構造が変化します。これにより、アクチンとミオシンが相互作用し、筋収縮が起こります。

- アクチンは筋原線維を構成する細いフィラメントであり、筋収縮の際にミオシンと相互作用しますが、Ca2+と直接結合するのはトロポニンです。

- ミオシンは筋原線維を構成する太いフィラメントであり、筋収縮の際にアクチンと相互作用しますが、Ca2+と直接結合するのはトロポニンです。

- トロポニンは正解です。筋収縮の開始時に、Ca2+がトロポニンに結合し、トロポニンの分子構造が変化することで、アクチンとミオシンが相互作用し、筋収縮が起こります。

- ミオグロビンは酸素結合蛋白であり、筋収縮とは関係がありますが、Ca2+と結合するのはトロポニンです。

- トロポミオシンはアクチンフィラメントの二重らせんの溝に乗っており、トロポニンの分子構造の変化に伴って位置がずれることで筋収縮が起こりますが、Ca2+と直接結合するのはトロポニンです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第63問

交感神経の作用はどれか。

1: 瞳孔を縮小させる。

2: 排尿を促進させる。

3: 気管支を拡張させる。

4: 心拍数を減少させる。

5: 胃腸の運動を促進させる。

- 答え:3

- 解説:交感神経は、ストレスや緊張時に働く神経で、身体を活動態勢にする作用があります。主な作用としては、瞳孔の散大、気管支の拡張、心拍数の増加、胃腸運動の抑制、排尿の抑制などがあります。

- 瞳孔を縮小させるのは副交感神経の作用です。交感神経は瞳孔を散大させる作用があります。

- 排尿を促進させるのは副交感神経の作用です。交感神経は排尿を抑制する作用があります。

- 正解です。交感神経の作用により、気管支は拡張(気管支平滑筋の弛緩)することで、呼吸がしやすくなります。

- 心拍数を減少させるのは副交感神経の作用です。交感神経は心拍数を増加させる作用があります。

- 胃腸の運動を促進させるのは副交感神経の作用です。交感神経は胃腸運動を抑制する作用があります。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第64問

呼吸生理の説明で正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は視床下部にある。

2: 外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。

3: 内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。

4: 動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。

5: 頸動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。

- 答え:4

- 解説:この問題では、呼吸生理に関する正しい説明を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなるという説明です。

- 選択肢1は間違いです。呼吸中枢は視床下部ではなく、延髄の腹側部と背側部にあります。

- 選択肢2は間違いです。外肋間筋は安静呼吸の呼気筋としてではなく、安静・努力性吸気時に作用します。

- 選択肢3は間違いです。内呼吸は血液と組織との間で行われるガス交換を指します。一方、肺胞と毛細血管との間のガス交換は外呼吸と呼ばれます。

- 選択肢4は正しいです。動脈血の二酸化炭素分圧(PaCO2)が上昇すると、ヘモグロビンから酸素が解離しやすくなります。これはヘモグロビン酸素解離曲線において、曲線が右方向に移動することを示しています。

- 選択肢5は間違いです。頸動脈小体は動脈血酸素分圧の低下によって興奮し、舌咽神経を介してインパルスを中枢に送り、呼吸を促進します。動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすいという説明は正しくありません。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第65問

血液凝固因子はどれか。2つ選べ。

1: アルブミン

2: トロンビン

3: ヘモグロビン

4: フィブリノゲン

5: エリスロポエチン

- 答え:2 ・4

- 解説:血液凝固因子は、血液が凝固する際に関与するタンパク質で、主に肝臓で合成される。この問題では、トロンビンとフィブリノゲンが血液凝固因子である。

- アルブミンは血液凝固因子ではなく、血漿蛋白質の一種であり、肝臓で合成される。血漿膠質浸透圧を保ち、pH緩衝作用や組織へのアミノ酸供給源として機能する。

- トロンビンは血液凝固因子であり、血液凝固に関与する。フィブリノゲンを線維状に伸ばしてフィブリンに変えることで、血液を凝固させる。

- ヘモグロビンは血液凝固因子ではなく、赤血球に含まれるタンパク質である。酸素の運搬に関わり、酸素を組織に運ぶ役割を果たす。

- フィブリノゲンは血液凝固因子であり、血小板周囲でフィブリン(線維素)に転換される。フィブリンは、血小板血栓を網目状に包むことにより、さらに血栓を補強する。

- エリスロポエチンは血液凝固因子ではなく、赤色骨髄における赤血球の産生を促進するホルモンである。腎臓や肝臓で産生され、赤血球の生成を刺激する。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第66問

排便の随意的な制御に関わるのはどれか。

1: 陰部神経

2: 下殿神経

3: 下腹神経

4: 骨盤神経

5: 閉鎖神経

- 答え:1

- 解説:排便の随意的な制御に関わるのは陰部神経で、外肛門括約筋を制御しています。外肛門括約筋は随意制御が可能で、陰部神経のインパルスによって弛緩します。

- 陰部神経は正解で、体性神経の一種であり、外肛門括約筋を制御しています。外肛門括約筋は随意制御が可能で、陰部神経のインパルスによって弛緩します。

- 下殿神経は間違いで、大殿筋を支配しています。排便の随意的な制御とは関係ありません。

- 下腹神経は交感神経系で、内肛門括約筋を支配します。しかし、随意的な制御には関与していないため、この選択肢は間違いです。

- 骨盤神経は副交感神経系で、直腸や内肛門括約筋を制御します。排便時には、骨盤神経のインパルスが直腸を収縮させ、内肛門括約筋を弛緩させます。しかし、随意的な制御には関与していないため、この選択肢は間違いです。

- 閉鎖神経は間違いで、長・短内転筋、恥骨筋、大内転筋、薄筋、外閉鎖筋を支配しています。排便の随意的な制御とは関係ありません。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第67問

腎臓の排尿機構で正しいのはどれか。

1: Bowman囊は集合管に接続する。

2: 近位尿細管ではNa+が再吸収される。

3: ネフロンは糸球体と近位尿細管から構成される。

4: 糸球体ではアルブミンは水よりも濾過されやすい。

5: 糸球体濾過量は健常成人では1日に1~1.5 Lである。

- 答え:2

- 解説:腎臓の排尿機構に関する問題です。ネフロンは腎臓の基本単位であり、糸球体と尿細管から構成されます。糸球体では水や小分子が濾過され、尿細管では再吸収や分泌が行われます。

- Bowman囊は糸球体を包む構造であり、集合管には接続していません。集合管には複数のネフロンから来る遠位尿細管が合流します。

- 正解です。近位尿細管ではNa+が再吸収されるほか、アミノ酸やK+、Cl-などのイオンや水分、グルコースなども再吸収されます。

- ネフロンは腎臓の構造的、機能的単位で、1個の腎小体(糸球体とBowman嚢)と、それに続く1本の尿細管からなる。近位尿細管だけではなく、遠位尿細管も含まれます。

- 糸球体では水や小分子が濾過されやすいですが、アルブミンをはじめとする蛋白質はほとんど通さないため、アルブミンは水よりも濾過されにくいです。

- 糸球体濾過量(原尿)は血漿成分が糸球体からBowman嚢へと濾過された液体の量で、160 L/日程度です。1~1.5 L/日であるのは、健常成人の尿量です。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第68問

体温調節の中枢で正しいのはどれか。

1: 中脳

2: 扁桃体

3: 視床下部

4: 小脳虫部

5: 補足運動野

- 答え:3

- 解説:体温調節の中枢は、間脳の視床下部にある。視床下部は、摂食中枢や満腹中枢、飲水中枢も含む。

- 中脳は正しくありません。中脳は大脳と脊髄、小脳を連絡する伝導路の通路と中継所であり、視覚と聴覚の反射中枢や眼球運動、瞳孔収縮の運動中枢がある。

- 扁桃体は正しくありません。扁桃体は感情に関与する部分であり、体温調節とは関係ありません。

- 視床下部は正しい答えです。体温調節の中枢は、間脳の視床下部にあります。視床下部には、摂食中枢や満腹中枢、飲水中枢も含まれています。

- 小脳虫部は正しくありません。小脳虫部は小脳の正中部の細長い部分で、体幹や四肢の筋緊張調節、運動野調節、姿勢維持に関与しますが、体温調節とは関係ありません。

- 補足運動野は正しくありません。補足運動野はBrodmannの第6野の内側後方部に位置し、一次運動野(第4野)の前方にあります。姿勢と運動の制御に関係しますが、体温調節とは関係ありません。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第69問

肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲―棘下筋

2: 伸展―棘上筋

3: 内転―広背筋

4: 外転―上腕三頭筋

5: 内旋―烏口腕筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第70問

手の内在筋プラス肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: MP関節屈曲 ― PIP関節伸展 ― DIP関節屈曲

2: MP関節伸展 ― PIP関節屈曲 ― DIP関節屈曲

3: MP関節屈曲 ― PIP関節伸展 ― DIP関節伸展

4: MP関節伸展 ― PIP関節屈曲 ― DIP関節伸展

5: MP関節屈曲 ― PIP関節屈曲 ― DIP関節伸展

- 答え:3

- 解説:手の内在筋プラス肢位は、骨間筋と虫様筋の緊張が相対的に高い状態で、MP関節屈曲、PIP関節伸展、DIP関節伸展位となります。これは指伸筋の損傷や麻痺、関節リウマチ、テタニーなどの症状で見られます。

- この選択肢は、MP関節屈曲、PIP関節伸展、DIP関節屈曲となっており、DIP関節が屈曲しているため、正しい内在筋プラス肢位ではありません。

- この選択肢は、MP関節伸展、PIP関節屈曲、DIP関節屈曲となっており、内在筋劣位の手(intrinsic minus hand)の状態を示しています。これは正しい内在筋プラス肢位ではありません。

- この選択肢は、MP関節屈曲、PIP関節伸展、DIP関節伸展となっており、正しい内在筋プラス肢位を示しています。これは指伸筋の損傷や麻痺、関節リウマチ、テタニーなどの症状で見られる状態です。

- この選択肢は、MP関節伸展、PIP関節屈曲、DIP関節伸展となっており、MP関節が伸展しているため、正しい内在筋プラス肢位ではありません。

- この選択肢は、MP関節屈曲、PIP関節屈曲、DIP関節伸展となっており、PIP関節が屈曲しているため、正しい内在筋プラス肢位ではありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第71問

膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1: 外閉鎖筋

2: 大内転筋

3: 恥骨筋

4: 長内転筋

5: 薄筋

- 答え:5

- 解説:膝関節屈曲に作用する筋は薄筋である。薄筋は股関節内転に作用するほか、補助的に股関節屈曲と伸展、膝関節屈曲と下腿内旋にも作用する。

- 外閉鎖筋は正しくない。外閉鎖筋は股関節外旋と内転に作用するが、膝関節屈曲には作用しない。

- 大内転筋は正しくない。大内転筋は股関節内転に作用するほか、補助的に伸展にも作用するが、膝関節屈曲には作用しない。

- 恥骨筋は正しくない。恥骨筋は股関節屈曲と内転に作用するほか、補助的に外旋にも作用するが、膝関節屈曲には作用しない。

- 長内転筋は正しくない。長内転筋は股関節内転に作用するほか、補助的に屈曲と外旋にも作用するが、膝関節屈曲には作用しない。

- 薄筋は正しい。薄筋は股関節内転に作用するほか、補助的に股関節屈曲と伸展、膝関節屈曲と下腿内旋にも作用する。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第72問

快適歩行から速度を速めた際の変化で正しいのはどれか。

1: 歩幅は減少する。

2: 重心の上下動は減少する。

3: 立脚相の時間は減少する。

4: 股関節の屈曲角度は減少する。

5: 体幹の水平面内回旋運動は減少する。

- 答え:3

- 解説:快適歩行から速度を速めた際の変化について問う問題です。正しい選択肢は立脚相の時間が減少することです。

- 歩幅は、片方の踵が接地して、次に反対側の踵が接地するまでの距離であり、快適歩行から歩行速度を速めた際は、歩幅は拡大するため、この選択肢は間違いです。

- 重心の上下動は、歩行速度が速くなると増加するため、この選択肢は間違いです。

- 快適歩行から歩行速度を速めると、歩行周期における立脚相と同時定着時期の占める比率は減少し、遊脚相の比率が増加するため、この選択肢が正しいです。

- 快適歩行から歩行速度を速めると、歩幅が増大し、歩幅増大により股関節の屈曲角度が増大するため、この選択肢は間違いです。

- 自然歩行の際、体幹上部と下部は逆方向の回旋運動となり、快適歩行から歩行速度を速めた際は、回旋運動が増加するため、この選択肢は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第73問

肺機能検査とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: 1秒量 ―――――安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量

2: 残気量―――――安静呼気位に肺内に残存した肺気量

3: 肺活量―――――最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量

4: 拘束性換気障害―%肺活量90%未満

5: 閉塞性換気障害―1秒率80%未満

- 答え:3

- 解説:肺機能検査は、肺の働きを評価するための検査であり、様々な指標が存在します。この問題では、それぞれの指標とその説明が正しい組み合わせを選ぶことが求められています。

- 1秒量は、努力肺活量測定の過程で、1秒間にどれだけ吐き出せたかを示す指標です。しかし、この選択肢では「安静呼気の呼出開始から1秒間に呼出した肺気量」と説明されているため、正しくありません。

- 残気量は、最大限に呼息を行っても肺内に残る空気量を示す指標です。この選択肢では「安静呼気位に肺内に残存した肺気量」と説明されており、正しくありません。

- 肺活量は、最大吸気に引き続いて、最大呼気により呼出される空気量を示す指標です。この選択肢では「最大吸気位からゆっくりと最大呼気位まで呼出した肺気量」と説明されており、正しい組み合わせです。

- 拘束性換気障害は、肺活量が正常よりも低下している状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「%肺活量90%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は%肺活量が80%未満です。

- 閉塞性換気障害は、気道が狭窄しているために呼気がスムーズに行えない状態を示す指標です。しかし、この選択肢では「1秒率80%未満」と説明されているため、正しくありません。正しい基準は1秒率が70%未満です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第74問

運動学習における結果の知識〈KR〉が与えられるのはどれか。

1: フリースロー時の肘の伸ばし具合を指導する。

2: 投げた球がストライクかどうかを教える。

3: ボーリングのスコアの付け方を教える。

4: バレーボールのルールを教える。

5: 平泳ぎの手の使い方を教える。

- 答え:2

- 解説:運動学習における結果の知識(KR)は、運動の結果に関する情報を与えるものである。この問題では、選択肢2がKRに該当する。

- フリースロー時の肘の伸ばし具合を指導するのは、運動の動作方法の教示であり、結果の知識(KR)ではない。

- 投げた球がストライクかどうかを教えるのは、運動の結果に関する情報であり、結果の知識(KR)である。この情報をもとに選手は自分の投球技術を改善することができる。

- ボーリングのスコアの付け方を教えるのは、運動の結果の記載方法の教示であり、結果の知識(KR)ではない。

- バレーボールのルールを教えるのは、運動競技の規則の教示であり、結果の知識(KR)ではない。

- 平泳ぎの手の使い方を教えるのは、運動の動作方法の教示であり、結果の知識(KR)ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第75問

胎児期に感染することで先天性奇形を生じるのはどれか。

1: MRSA

2: 結核菌

3: 風疹ウイルス

4: B型肝炎ウイルス

5: ヘリコバクター・ピロリ菌

- 答え:3

- 解説:先天性奇形を生じる胎児期の感染は風疹ウイルスである。妊娠初期に感染すると、新生児に先天性風疹症候群を引き起こすことがある。

- MRSAは新生児や乳児期に感染すると、伝染性膿痂疹(とびひ)の原因となるが、先天性奇形を引き起こすわけではない。

- 結核菌は周産期に感染すると新生児結核を引き起こすことがあるが、先天性奇形を引き起こすわけではない。

- 風疹ウイルスは妊娠初期に感染すると、新生児に難聴、白内障、先天性心奇形、知能障害などを引き起こす先天性風疹症候群を生じるため、正解である。

- B型肝炎ウイルスは分娩時の感染により新生児に感染症を引き起こすことがあるが、先天性奇形を引き起こすわけではない。

- ヘリコバクター・ピロリ菌は胃癌や慢性胃炎、胃潰瘍などと関連があるが、先天性奇形を引き起こすわけではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第76問

小脳橋角部に最も多い脳腫瘍はどれか。

1: 腺腫

2: 髄膜腫

3: 血管芽腫

4: 神経膠腫

5: 神経鞘腫

- 答え:5

- 解説:小脳橋角部に最も多く発生する脳腫瘍は神経鞘腫であり、特に聴神経鞘腫が多い。小脳橋角部に発生する腫瘍の約75%が聴神経鞘腫であるとされる。

- 腺腫は主に胃や大腸などの消化管に発生する腫瘍であり、小脳橋角部には関連がない。

- 髄膜腫はくも膜細胞に由来する腫瘍で、原発性脳腫瘍の約25%を占める良性脳腫瘍であるが、小脳橋角部にはあまり発生しない。

- 血管芽腫は成人の小脳半球に好発する良性腫瘍であるが、小脳橋角部にはあまり発生しない。

- 神経膠腫には星細胞腫、乏突起膠腫、上衣腫があるが、これらは主に大脳半球や第四脳室、側脳室に好発するため、小脳橋角部にはあまり発生しない。

- 神経鞘腫は原発性脳腫瘍の約20%を占め、その大部分は内耳神経から発生する聴神経鞘腫である。小脳橋角部に発生する腫瘍の約75%が聴神経鞘腫であるとされるため、正しい選択肢である。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第77問

胃全摘出術後に起こりやすいのはどれか。

1: 多血症

2: てんかん

3: 血小板減少

4: 逆流性食道炎

5: 高カルシウム血症

- 答え:4

- 解説:胃全摘出術後に起こりやすいのは逆流性食道炎です。胃全摘出により、噴門の逆流防止作用が障害されると、胆汁、膵液などの逆流により、逆流性食道炎を引き起こしやすくなります。

- 多血症は胃全摘出術後には起こりにくいです。胃全摘出術後2~5年すると、本来胃で吸収されるビタミンB12が吸収できないため、貧血を生じやすくなります。

- てんかんは胃全摘出術後に起こりにくいです。胃全摘出とてんかんには直接的な関連はありません。

- 血小板減少は胃全摘出術後には起こりにくいです。胃全摘出後には、赤血球で巨赤芽球性変化を生じるが、これが血小板系や顆粒球系にも及ぶことがあるものの、一般的には起こりにくい状況です。

- 逆流性食道炎は胃全摘出術後に起こりやすいです。胃全摘出により、噴門の逆流防止作用が障害されると、胆汁、膵液などの逆流により、逆流性食道炎を引き起こしやすくなります。

- 高カルシウム血症は胃全摘出術後には起こりにくいです。胃全摘出により、ビタミンD吸収障害を生じ、低カルシウム血症をきたすことがあるものの、高カルシウム血症にはなりにくいです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第79問

創始者と心理療法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Beck――――集団療法

2: Freud―――自由連想

3: Jung ―――夢分析

4: Rogers ――自律訓練法

5: Skinner――認知療法

- 答え:2 ・3

- 解説:この問題では、心理療法の創始者とその療法の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、Freudと自由連想、Jungと夢分析です。

- Beckは認知療法の創始者であり、集団療法ではありません。認知療法は、うつ病などの症状が思考によって生じると考え、その思考パターンを変えることで症状の改善を目指す療法です。

- Freudは精神分析療法の創始者であり、自由連想法を用いて無意識の中に抑圧された欲求や葛藤を明らかにし、症状の改善を目指す療法を提唱しました。この選択肢は正しいです。

- Jungは夢分析を中心に治療理論を体系立てた心理学者であり、夢や空想、神話に注目して治療を行うアプローチを提唱しました。この選択肢は正しいです。

- Rogersはクライエント中心療法の創始者であり、自律訓練法ではありません。クライエント中心療法は、クライエントの内在する成長への動機づけを信頼し、治療者の非指示的な態度や技法で解放していくことが望ましいと考えた治療法です。自律訓練法はSchultzが創始した療法です。

- Skinnerはオペラント条件づけを明らかにした心理学者であり、認知療法の創始者ではありません。オペラント条件づけは、行動とその結果による強化や弱化の関係を研究する学問で、行動療法の基礎となっています。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第80問

加齢によっても保たれる精神機能はどれか。

1: 記銘力

2: 計算力

3: 注意力

4: 言語理解力

5: 情報処理速度

- 答え:4

- 解説:加齢によっても保たれる精神機能は言語理解力である。これは、結晶性知能として維持されるため、加齢による影響を受けにくい。

- 記銘力は、知的機能の一つであり、加齢によって低下する傾向がある。

- 計算力は、知的機能の一つであり、加齢によって低下する傾向がある。

- 注意力は、特に注意の持続力として、加齢によって低下する傾向がある。

- 言語理解力は、加齢によっても保たれる精神機能である。教育や文化の影響を受ける言語機能は、結晶性知能として維持されるため、加齢による影響を受けにくい。

- 情報処理速度は、20歳代をピークに加齢とともに低下する傾向がある。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第81問

治療者が指示や助言を与え、非適応的な行動をコントロールすることを目的とした治療法はどれか。

1: 芸術療法

2: 森田療法

3: 精神分析療法

4: 来談者中心療法

5: バイオフィードバック療法

- 答え:5

- 解説:非適応的な行動をコントロールすることを目的とした治療法は、指示的精神療法の一種であるバイオフィードバック療法である。この療法では、通常認知しにくい生体現象を外部情報に変換し、それを認識することで自己コントロールを促す。

- 芸術療法は、芸術活動を通じて心身の安定を図る治療法であり、非適応的な行動をコントロールすることを直接的な目的としていない。

- 森田療法は、患者が自己の症状を受け入れることができるように訓練する方法であり、非適応的な行動をコントロールすることを直接的な目的としていない。

- 精神分析療法は、無意識の中の葛藤を明らかにすることで症状の改善を目指す治療法であり、非適応的な行動をコントロールすることを直接的な目的としていない。

- 来談者中心療法は、来談者の主体性と能力を尊重し、治療者が介入することを極力避ける方法であり、非適応的な行動をコントロールすることを直接的な目的としていない。

- バイオフィードバック療法は、生体現象を自己コントロールすることを目的とした治療法であり、非適応的な行動をコントロールすることを目的としているため、正しい選択肢である。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第82問

脳の病変部位と出現しやすい症候との組合せで正しいのはどれか。

1: 黒質―――感覚障害

2: 視床―――嗅覚障害

3: 赤核―――摂食嚥下障害

4: 線条体――不随意運動

5: 扁桃体――筋緊張異常

- 答え:4

- 解説:この問題では、脳の病変部位とそれに関連する症状を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、線条体と不随意運動です。

- 黒質は中脳被蓋の最腹側部に位置し、大脳基底核と結合して運動制御に関与します。感覚障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 視床は特殊核と非特殊核があり、体性感覚に関与します。嗅覚障害とは関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 赤核は中脳上丘レベルに位置し、運動制御に関わります。摂食嚥下障害とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 線条体は尾状核と被殻を合わせたもので、錐体外路に含まれます。障害されると不随意運動や筋緊張の異常を生じるため、この選択肢が正しいです。

- 扁桃体は側頭葉の前内側に位置し、生物学的価値判断や本能行動の調節に関与します。筋緊張異常とは直接関係がないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第85問

原始反射のうち消失する時期が最も遅いのはどれか。

1: Moro反射

2: 足底把握反射

3: 緊張性迷路反射

4: 交叉性伸展反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第86問

骨形成不全症で正しいのはどれか。

1: 強膜炎を合併する。

2: 遺伝性疾患ではない。

3: 視覚障害を合併する。

4: 二次的に側弯症を発症しやすい。

5: 治療にはステロイド薬が有効である。

- 答え:4

- 解説:骨形成不全症は、常染色体優性遺伝の遺伝性疾患で、骨の強度が低下し、骨折や変形が起こりやすくなる。青色強膜を示すが、強膜炎や視覚障害の合併はない。二次的に側弯症を発症しやすい。根本的治療はないが、骨萎縮に対する内科的治療としてビスフォスフォネート製剤が用いられることがある。

- 選択肢1は間違いです。骨形成不全症では、青色強膜を示すが、強膜炎の合併は認められません。

- 選択肢2は間違いです。骨形成不全症は遺伝性疾患であり、常染色体優性遺伝の特徴を持っています。

- 選択肢3は間違いです。骨形成不全症では、青色強膜を生じるものの、視覚障害の合併はありません。

- 選択肢4は正しいです。骨形成不全症は、繰り返す骨折や長管骨、脊椎、胸郭の変形、関節弛緩などの症状を呈し、これにより二次的に側弯症を発症しやすくなります。

- 選択肢5は間違いです。骨形成不全症の根本的治療はなく、ステロイド薬ではなく、骨萎縮に対する内科的治療としてビスフォスフォネート製剤の投与が行われることがあります。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第87問

視床痛で正しいのはどれか。

1: CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉Ⅰ型に分類される。

2: 脳卒中発症直後から出現する。

3: 聴覚刺激で疼痛が緩和する。

4: 非侵害刺激で疼痛を感じる。

5: Lhermitte徴候がみられる。

- 答え:4

- 解説:視床痛は、正常では痛みを引き起こさない非侵害刺激であっても疼痛を感じる状態です。脳卒中や脳損傷後に発症することが多く、他の症状とは区別されます。

- CRPS(複合性局所疼痛症候群)は視床痛とは別の症状であり、神経損傷の有無によってタイプIとタイプIIに分類されます。視床痛はCRPSには含まれません。

- 視床痛は脳卒中発症直後から出現するのではなく、損傷から数週間後に発症することが多いため、選択肢2は正しくありません。

- 視床痛は聴覚刺激で疼痛が緩和するという特徴はありません。むしろ、さまざまな刺激で疼痛が増強することが一般的です。

- 視床痛は正常では痛みを引き起こさない非侵害刺激であっても疼痛を感じるという特徴があります。これが正しい選択肢です。

- Lhermitte徴候は、頭部を前屈した時に四肢や体幹に電気様の放散痛が起こる徴候であり、多発性硬化症にみられる症状です。視床痛とは関係ありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第88問

脳血管障害と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: ラクナ梗塞――――――――頸動脈血栓内膜剝離術

2: くも膜下出血―――――――クリッピング手術

3: 心原性脳塞栓症――――――頸動脈ステント留置術

4: 一過性脳虚血発作―――――コイル塞栓術

5: アテローム血栓性脳梗塞――アブレーション手術

- 答え:2

- 解説:この問題では、脳血管障害とそれに対する適切な治療法を組み合わせた選択肢の中から正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、くも膜下出血とクリッピング手術です。

- ラクナ梗塞は脳深部に生じる小さな脳組織の壊死で、動脈硬化が原因となります。頸動脈血栓内膜剝離術は頸部内頸動脈狭窄症に適応される治療法であり、ラクナ梗塞には適用されません。

- くも膜下出血は脳動脈瘤や動静脈奇形によって生じることが多く、再出血予防のためにクリッピング手術が適応されます。この組み合わせは正しいです。

- 心原性脳塞栓症は心内血栓形成が原因となる疾患で、血栓溶解療法やカテーテルによる血栓回収療法が適応されます。頸動脈ステント留置術は頸部内頸動脈狭窄症に適応される治療法であり、心原性脳塞栓症には適用されません。

- 一過性脳虚血発作は短期間で完全に回復する脳虚血症状で、脳梗塞に準じた入院加療が行われます。コイル塞栓術は破裂動脈瘤の治療に適応される方法であり、一過性脳虚血発作には適用されません。

- アテローム血栓性脳梗塞は動脈硬化による大血管の狭窄・閉塞が原因で、血栓溶解療法や抗血小板薬が適応されます。アブレーション手術は頻脈性不整脈に適応される治療法であり、アテローム血栓性脳梗塞には適用されません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第89問

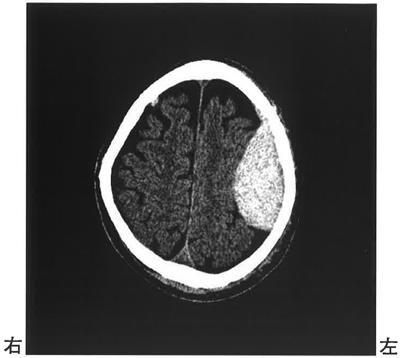

頭部CTを示す。所見として考えられるのはどれか。

1: くも膜下出血

2: 硬膜外血腫

3: 硬膜下血腫

4: 脳動静脈奇形

5: 皮質下出血

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第91問

肺塞栓症について誤っているのはどれか。

1: 肥満が誘因となる。

2: 長期臥床が誘因となる。

3: 心電図所見は非特異的である。

4: 下肢よりも上肢の手術後に多い。

5: 深部静脈血栓症との合併が多い。

- 答え:4

- 解説:肺塞栓症は、肺動脈に詰まる物質によって引き起こされる病気で、その多くは血栓によるものです。肥満や長期臥床、深部静脈血栓症などが危険因子として挙げられますが、上肢の手術後に多いというのは誤りです。

- 肥満は肺塞栓症の二次性の危険因子として挙げられます。肥満は血流の停滞や血栓の形成を促すため、肺塞栓症の誘因となります。

- 長期臥床は肺塞栓症の二次性の危険因子として挙げられます。長期臥床による血流の停滞は、血栓の形成を促し、肺塞栓症の誘因となります。

- 心電図所見は非特異的であるとされています。急性肺塞栓症では、特定の波形が見られることがあるものの、一般的に特異的な心電図所見は存在しないとされています。

- 選択肢4が誤りです。肺塞栓症の二次性の危険因子として、下肢の手術や静脈カテーテルの挿入など、医療手技に伴って発生する静脈壁の異常が挙げられます。上肢の手術後に肺塞栓症が多いというのは誤りです。

- 肺塞栓症の原因は、深部静脈血栓症であることが多いです。深部静脈血栓症は血栓が静脈内に形成され、これが肺動脈に詰まることで肺塞栓症が発生します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第92問

食道癌で正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 高血圧は危険因子である。

3: 好発部位は頸部食道である。

4: 組織型は扁平上皮癌が多い。

5: ヘリコバクター・ピロリ菌が発症に関与する。

- 答え:4

- 解説:食道癌は男性に多く、喫煙や飲酒、熱い食べ物、食品添加物などの食物中の発癌物質が危険因子とされる。日本では中部食道に発生するものが多く、組織型は扁平上皮癌が90%以上を占める。ヘリコバクター・ピロリ菌は胃癌や慢性胃炎、胃潰瘍と関連がある。

- 女性に多いというのは誤りで、食道癌は男性に多いとされています。

- 高血圧は食道癌の危険因子ではなく、喫煙や飲酒、熱い食べ物、食品添加物などの食物中の発癌物質が危険因子とされています。

- 好発部位は頸部食道ではなく、日本では中部食道に発生するものが多いとされています。

- 正解です。食道癌の組織型は扁平上皮癌が90%以上を占めています。

- ヘリコバクター・ピロリ菌は食道癌とは関連がなく、胃癌や慢性胃炎、胃潰瘍などと関連があるとされています。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第93問

尿毒症で正しいのはどれか。

1: 腎不全の初期にみられる。

2: 代謝性アシドーシスを示す。

3: 低カリウム血症を生じやすい。

4: 透析患者の死亡原因で最も多い。

5: 血清クレアチニン濃度は低下する。

- 答え:2

- 解説:尿毒症は腎臓の機能が高度に障害された結果生じる症状の総称であり、慢性腎不全が進行した後に生じる。尿毒症では、アニオンギャップが上昇する尿毒症性アシドーシスを生じる。

- 選択肢1は間違いです。尿毒症は腎不全の初期ではなく、慢性腎不全が進行した後に生じます。

- 選択肢2は正しいです。尿毒症では、アニオンギャップが上昇する尿毒症性アシドーシスを示します。

- 選択肢3は間違いです。尿毒症では、高カリウム血症を生じやすいですが、低カリウム血症ではありません。

- 選択肢4は間違いです。尿毒症は透析患者の死亡原因の一因ではありますが、最も多い死亡原因ではありません。感染症、心不全、脳血管障害、悪性腫瘍などが透析患者の死亡原因として多く見られます。

- 選択肢5は間違いです。尿毒症では、窒素代謝産物が血中に蓄積するため、血清クレアチニン濃度は上昇します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第94問

早期の前頭側頭型認知症でみられないのはどれか。

1: 幻視

2: 常同行動

3: 病識低下

4: 自発性低下

5: 社会的対人行動の障害

- 答え:1

- 解説:早期の前頭側頭型認知症では、病変が前頭葉と側頭葉に限局し、人格変化や行動異常、言語症状などが現れる。記憶力障害よりも判断や意欲の障害が目立つ特徴があり、無関心や脱抑制、自発性低下、常同行動、病識低下、被影響性の亢進、社会的対人行動の障害などがみられる。一方、幻視はLewy小体型認知症でよく見られる症状である。

- 幻視は、早期の前頭側頭型認知症では見られない症状であり、Lewy小体型認知症でよく見られる。これが正解である。

- 常同行動は、前頭側頭型認知症で見られる症状の一つであり、患者が同じ行動を繰り返すことを指す。

- 病識低下は、前頭側頭型認知症で見られる症状であり、患者が自分の病気に対する認識が低下することを指す。

- 自発性低下は、前頭側頭型認知症で見られる症状であり、患者が自分から行動や意思表示をすることが減少することを指す。

- 社会的対人行動の障害は、前頭側頭型認知症で見られる症状であり、患者が他人との適切なコミュニケーションや関係を築くことが困難になることを指す。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第95問

介護保険制度で正しいのはどれか。

1: COPDは特定疾患ではない。

2: 加入は45歳以上に義務づけられる。

3: 都道府県の介護保険係に介護認定を申請する。

4: 要介護認定の区分別支給限度額は同じである。

5: 要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。

- 答え:5

- 解説:介護保険制度は、高齢者や障害者の介護を支援するための制度であり、特定の疾患や年齢によって対象となる。介護認定は市町村の窓口で申請し、介護認定審査会で判定される。

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、特定疾患の一つであり、間違いです。

- 加入は45歳以上ではなく、40歳以上の医療保険加入者に義務づけられているため、間違いです。

- 介護認定を申請するのは都道府県の介護保険係ではなく、市町村の窓口であるため、間違いです。

- 要介護認定の区分別支給限度額は、介護度によって異なり、介護度が増すにつれて限度額は増加するため、間違いです。

- 要介護度の認定は介護認定審査会で判定されるので、正しい選択肢です。介護認定審査会は市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第96問

てんかんで正しいのはどれか。

1: 遺伝素因はない。

2: 意識障害が必発する。

3: 高齢発症は稀である。

4: 病因は特発性と症候性に分けられる。

5: 我が国の患者は約10万人と推定されている。

- 答え:4

- 解説:てんかんは、発生原因により特発性と症候性に分けられる。特発性は遺伝素因の関与が大きく、症候性は脳の器質的障害によるものである。また、意識障害は発作の種類により生じる場合もあれば生じない場合もある。高齢発症は稀ではなく、増加傾向にある。日本のてんかん患者数は約100万人と推定されている。

- 選択肢1は間違いです。特発性てんかんの発症には遺伝素因の関与が大きいとされ、症候性てんかんの発症も遺伝素因の関与が否定できないとされています。

- 選択肢2は間違いです。てんかん発作のうち、複雑部分発作や全般発作は意識障害を生じますが、単純部分発作は意識障害を生じないため、意識障害が必ずしも発生するわけではありません。

- 選択肢3は間違いです。てんかんの発病年齢は幼少期から思春期までが最も多く、20歳以降で急激に減少しますが、60歳以降に再び上昇し、高齢初発てんかんの患者数は増加傾向にあります。

- 選択肢4は正しいです。てんかんは発生原因により特発性と症候性に分けられます。特発性は遺伝素因以外に発作を起こす原因が不明なものであり、症候性は脳炎や脳血管障害、脳腫瘍、外傷など脳の器質的障害によるものです。

- 選択肢5は間違いです。てんかんの有病率は人口1000対3~10と考えられており、日本におけるてんかん患者数は約100万人と推定されています。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第97問

統合失調症に特徴的な思考の障害はどれか。

1: 思考が緩徐でうまく進まない。

2: 思考の進行が突然遮断され、会話が停止する。

3: まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない。

4: 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う。

5: 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく。

- 答え:2

- 解説:統合失調症に特有の思考の障害は、思考の進行が突然遮断され、会話が停止する状態であり、これを思考途絶と呼びます。

- 思考が緩徐でうまく進まない状態は、思考制止と呼ばれ、うつ病やその他の抑うつ状態で見られる現象です。

- 思考の進行が突然遮断され、会話が停止する状態は、思考途絶と呼ばれ、統合失調症に特有の思考の障害です。この選択肢が正解です。

- まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない状態は、迂遠と呼ばれ、知能障害やてんかん性性格変化で見られる現象です。

- 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う状態は、思考散乱と呼ばれ、産褥期精神障害や中毒性、内分泌性精神障害などで生じるアメンチアで見られる現象です。

- 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく状態は、観念奔逸と呼ばれ、躁状態に特有の現象です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第98問

摂食障害について正しいのはどれか。

1: 摂食障害は女性のみに発症する。

2: 神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高い。

3: 神経性大食症では、自己誘発性嘔吐は認められない。

4: 神経性大食症から神経性無食欲症に移行することはない。

5: 神経性無食欲症では、過活動や運動強迫が認められない。

- 答え:2

- 解説:摂食障害には、神経性無食欲症や神経性大食症などがあり、男性にも発症することがある。神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高いが、受診率は神経性無食欲症の方が高い。また、摂食障害は状態が移行することがあり、運動強迫や過活動が認められることもある。

- 摂食障害は女性のみに発症するわけではなく、男性にも発症することがある。

- 神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高い。ただし、受診率は神経性無食欲症の方が高いとされる。日本では神経性無食欲症は10万人に10人程度、神経性過食症は5人程度と厚生労働省が発表している。欧米では過食症が多いことが報告されている。

- 神経性大食症では、体重の増加を防ぐために、自己誘発性嘔吐を行ったり、下剤や利尿薬を乱用したりする様子がみられる。

- 神経性無食欲症から神経性大食症に移行するなど、両者を繰り返す者も多い。また、神経性無食欲症の経過中に過食になる場合もある。

- 神経性無食欲症では、肥満恐怖がみられ、活動性の亢進がみられることがある。過活動や運動強迫が認められることもある。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第99問

見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1: 依存性パーソナリティ障害

2: 演技性パーソナリティ障害

3: 回避性パーソナリティ障害

4: 境界性パーソナリティ障害

5: 自己愛性パーソナリティ障害

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第100問

概日リズムの障害による疾患はどれか。

1: 睡眠時遊行症

2: ナルコレプシー

3: 睡眠相後退症候群

4: むずむず脚症候群

5: レム睡眠行動障害

- 答え:3

- 解説:概日リズムの障害による疾患は睡眠相後退症候群であり、睡眠時間帯が遅れた状態のまま固定するものです。他の選択肢は概日リズムの障害ではなく、それぞれ異なる種類の睡眠障害です。

- 睡眠時遊行症(夢遊病)は概日リズムの障害ではなく、ノンレム睡眠中に起き上がり歩き回る症状で、睡眠時随伴症群に含まれます。

- ナルコレプシーは概日リズムの障害ではなく、睡眠発作や情動脱力発作などを主症状とする中枢性過眠症群に含まれる疾患です。

- 睡眠相後退症候群は概日リズムの障害であり、睡眠時間帯が遅れた状態のまま固定するものです。典型的には、午前3~5時以降でないと入眠できず、午前9~11時以降に覚醒する。期日リズム障害-覚醒障害群に含まれます。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は概日リズムの障害ではなく、夜間に下肢や上肢に生じる異常感覚により不眠が生じる症状で、睡眠関連運動障害群に含まれます。

- レム睡眠行動障害は概日リズムの障害ではなく、レム睡眠時に夢の中で行動を反映する異常運動(行動)が認められる症状で、睡眠時随伴症群に含まれます。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する