理学療法士国家試験:第53回午前の過去問

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第3問

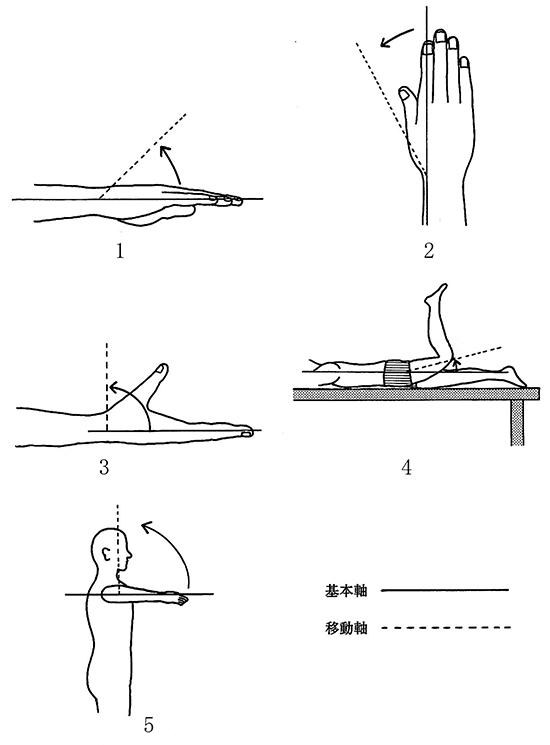

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 手伸展

2: 手橈屈

3: 母指掌側外転

4: 股伸展

5: 肩外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第5問

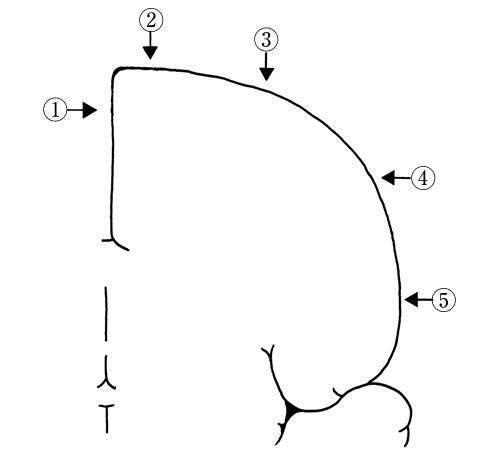

脳皮質の感覚野の片側前額断の模式図を示す。Penfieldの感覚神経の脳地図における足の局在はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

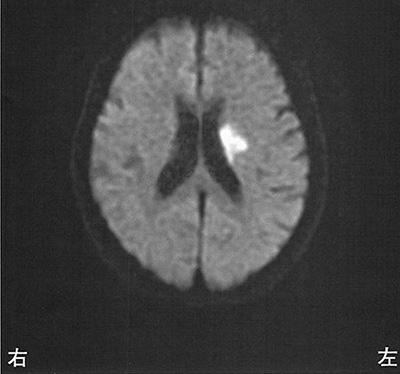

第53回午前:第6問

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第7問

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。Barthel Indexの得点はどれか。

1: 35点

2: 45点

3: 55点

4: 65点

5: 75点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第9問

42歳の女性。感冒症状が出現して1週間後から対称性に両手のしびれを自覚し、脱力が急速に近位部へと広がったため神経内科を受診した。上肢遠位部優位の脱力と四肢の深部腱反射消失を認め、Guillain-Barré症候群と診断された。検査所見として正しいのはどれか。

1: 髄液検査で細胞数が増加する。

2: 頸髄MRI検査で髄内信号異常を認める。

3: 末梢神経伝導検査で伝導速度が低下する。

4: 末梢神経の連続刺激でM波の振幅が漸増する。

5: 末梢神経刺激で誘発されるF波の潜時が短縮する。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第11問

55歳の男性。2型糖尿病。身長170 cm、体重85 kg。BMI〈body mass index〉を24にするために目標とすべき体重に最も近いのはどれか。

1: 65 kg

2: 67 kg

3: 69 kg

4: 71 kg

5: 73 kg

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

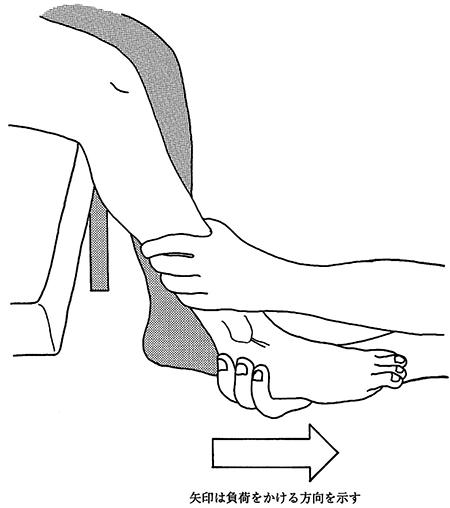

第53回午前:第12問

21歳の女性。バレーボールで着地時に足関節痛を訴えた。検査法を図に示す。この検査で調べる靱帯損傷として正しいのはどれか。

1: 三角靱帯損傷

2: 踵腓靱帯損傷

3: 前距腓靱帯損傷

4: 前脛腓靱帯損傷

5: 二分靱帯損傷

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

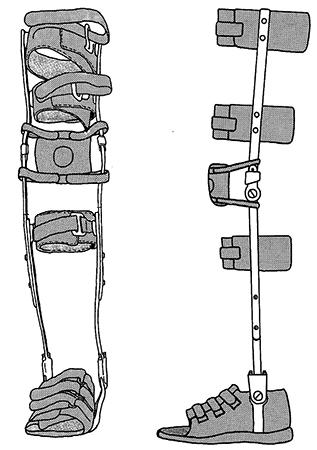

図に示す両側支柱付長下肢装具について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外側支柱の高さは大転子から6 cm下にする。

2: 膝継手はオフセット式である。

3: 下腿半月の位置は膝関節裂隙から2 cm下にする。

4: 足継手はダブルクレンザックである。

5: 短下肢装具へと変更可能である。

- 答え:4 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

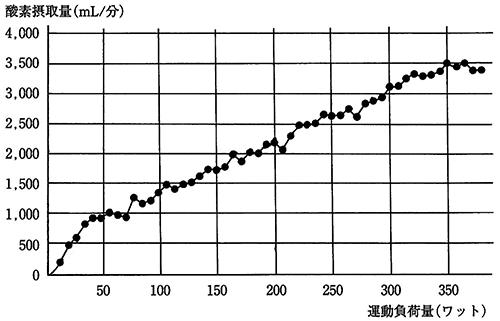

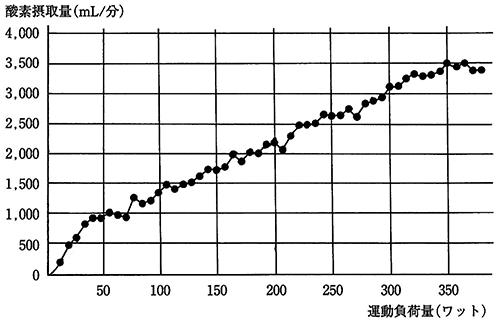

19歳の男性。基礎疾患はない。自転車エルゴメーターを用いた運動強度を次第に上昇させて運動終点まで運動負荷試験を行った時の酸素摂取量の測定結果を図に示す。最大酸素摂取量(mL/分)として正しいのはどれか。

1: 1,000

2: 1,500

3: 2,500

4: 3,500

5: 4,000

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第15問

19歳の男性。基礎疾患はない。自転車エルゴメーターを用いた運動強度を次第に上昇させて運動終点まで運動負荷試験を行った時の酸素摂取量の測定結果を図に示す。全身持久力改善のために必要な運動負荷量(ワット)として正しいのはどれか。

1: 50

2: 100

3: 200

4: 300

5: 350

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

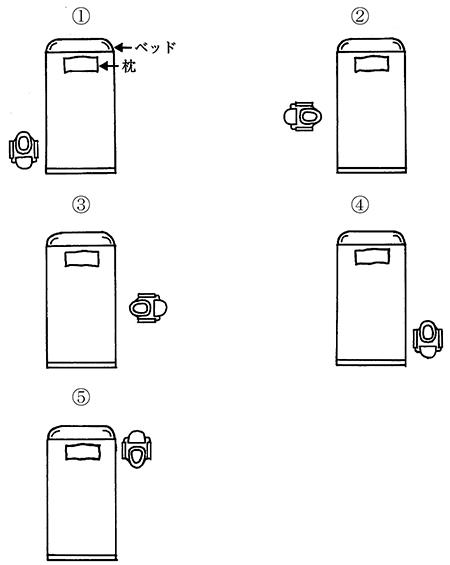

第53回午前:第16問

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱臼の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。ADL指導として適切なのはどれか。

1: 階段は右足から昇段する。

2: 階段は左足から降段する。

3: できるだけ低い椅子に座る。

4: T字杖を使用する場合は左手に持つ。

5: 左足よりも右足を手前に引いて椅子から立ち上がる。

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

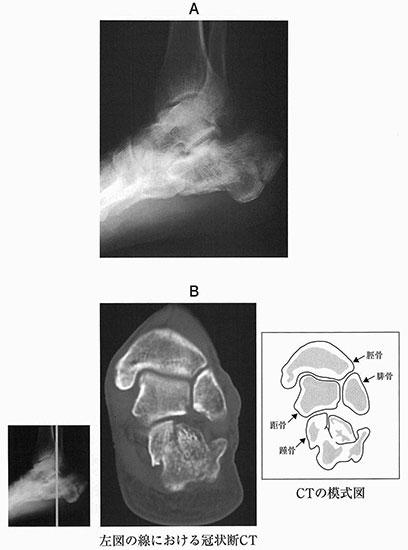

第53回午前:第18問

55歳の男性。トラックの荷台(2 m)から転落して受傷した。来院時の足関節エックス線単純写真(A)及び冠状断CTとCTの模式図(B)を別に示す。保存的に加療したとき、今後最も起こりやすい合併症はどれか。

1: 凹足

2: 踵足

3: 内反尖足

4: 変形性関節症

5: 無腐性骨壊死

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

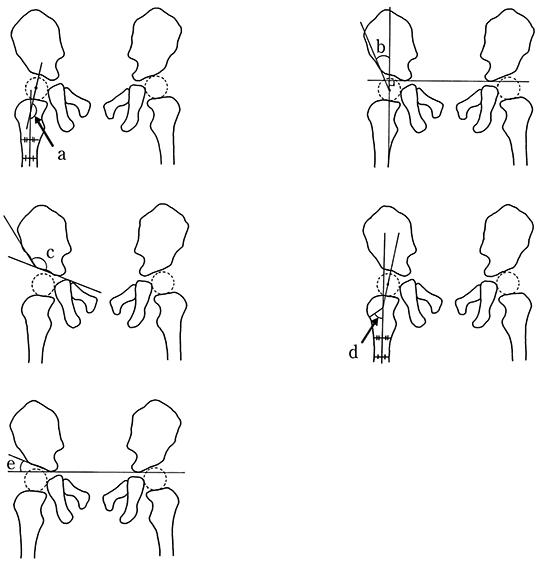

第53回午前:第19問

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。股関節の図を示す。臼蓋角はどれか。

1: a

2: b

3: c

4: d

5: e

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。行うべき対応として適切なのはどれか。

1: 経過観察

2: ギプス固定

3: 観血的整復術

4: オーバーヘッド牽引

5: リーメンビューゲル装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第21問

研究に関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

1: 母集団――――実際の研究の対象となるもの

2: 順序尺度―――重さ、長さ、時間などの物理量を表す尺度

3: 名義尺度―――大小関係や程度のような順位を有する尺度

4: 交絡因子―――2つの要因の関連をかく乱する他の因子

5: Likert尺度 ――階層性を持った質問などに対する回答についての比率尺度

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第22問

理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)における理学療法介入の推奨グレード分類で、「行わないように勧められる科学的根拠がない」に該当する推奨グレードはどれか。

1: A

2: B

3: C1

4: C2

5: D

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第23問

歩行について正しいのはどれか。

1: 身長が高いほど重複歩距離は短くなる。

2: 進行方向と足の長軸がなす角度を足角という。

3: 両脚支持期は歩行速度が速くなると長くなる。

4: 水平面上の進行方向に対して垂直方向の両足の開きを歩幅という。

5: 一側の踵が接地してから再び接地するまでの時間をステップ時間という。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第25問

主観的幸福感を評価できるのはどれか。

1: FIM

2: Katz Index

3: PGCモラールスケール改訂版

4: 老研式活動能力指標

5: SF-36

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で前額面上の角度を測定するのはどれか。

1: 肩甲帯拳上

2: 肩内旋

3: 膝伸展

4: 頸部屈曲

5: 胸腰部回旋

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第27問

Danielsらの肩関節の徒手筋力テストにおける段階と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲の段階2―――――背臥位

2: 伸展の段階3―――――座位

3: 外旋の段階4―――――座位

4: 水平内転の段階2―――腹臥位

5: 水平外転の段階2―――側臥位

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第28問

痛みを主症状とする疾患はどれか。2つ選べ。

1: Basedow病

2: Buerger病

3: Ménière病

4: 強直性脊椎炎

5: 急性灰白髄炎

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第29問

記憶障害の評価法はどれか。

1: BADS<Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome>

2: BIT<Behavioral Inattention Test>

3: CAT<Clinical Assessment for Attention>

4: RBMT<Rivermead Behavioural Memory Test>

5: WCST<Wisconsin Card Sorting Test>

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第30問

右頭頂葉障害で特徴的な症状はどれか。

1: 警官の敬礼のまねができない。

2: 顔を見ただけでは誰か分からない。

3: 歯ブラシで歯を磨くことができない。

4: 料理を段取りよく行うことができない。

5: 服の左右の袖に腕を通すことができない。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

歩行において下腿義足の初期内転角が不足しているときに生じる現象はどれか。

1: 断端外側遠位部に圧迫感が生じる。

2: 断端内側遠位部に圧迫感が生じる

3: 踵接地時に義足足部が回旋する。

4: 義足の足部外側が浮き上がる。

5: 歩隔が広い。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第32問

関節リウマチの脊椎病変で最も多いのはどれか。

1: 黄色靱帯骨化

2: 環軸椎亜脱臼

3: 後縦靱帯骨化

4: 脊柱側弯

5: 腰椎椎間板ヘルニア

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第33問

膝前十字靱帯損傷と合併して損傷しやすい部位はどれか。

1: 外側側副靱帯

2: 後十字靱帯

3: 後半月大腿靱帯

4: 膝蓋腱

5: 内側半月板

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第34問

多発性硬化症において、頸部を前屈すると項部から下肢まで電撃痛が放散する徴候はどれか。

1: Gowers徴候

2: Lhermitte徴候

3: Patrick徴候

4: Tinel徴候

5: Uhthoff徴候

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第35問

慢性閉塞性肺疾患の身体所見でみられやすいのはどれか。

1: 乾性咳嗽

2: 呼吸音低下

3: 肺野打診での濁音

4: 胸郭柔軟性の増加

5: 胸部聴診での捻髪音

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

平衡機能障害において、後索性や小脳性に比べ前庭性に最も関連する異常はどれか。

1: 眼 振

2: 構音障害

3: 深部感覚障害

4: 耳鳴り

5: Romberg試験陽性

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第37問

フレイルの高齢者の特徴について正しいのはどれか。

1: 筋量が増加する。

2: FBSが低値になる。

3: TUG時間が短くなる。

4: 長座位前屈距離が短くなる。

5: 運動負荷時のBorg指数が低値となる。

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第38問

寒冷療法が痙縮を低下させる機序はどれか。

1: 筋組織の代謝の増大

2: 毛細血管透過性の増大

3: γ神経線維の伝導速度の低下

4: δ神経線維の伝導速度の低下

5: 筋紡錘からの求心性放電の増大

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第39問

虚血性心疾患に対する運動療法が禁忌となるのはどれか。2つ選べ。

1: 安定狭心症

2: 代償性心不全

3: 活動性の心筋炎

4: Ⅰ度房室ブロック

5: コントロールされていない不整脈

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第40問

認知症の周辺症状であるBPSD〈behavioral and psychological symptoms of dementia〉はどれか。

1: 失行

2: 失認

3: 妄想

4: 見当識障害

5: 遂行機能障害

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第41問

脊髄小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定となってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

1: T字杖

2: 歩行車

3: 交互型歩行器

4: ウォーカーケイン

5: ロフストランド杖

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第42問

変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。

1: 協調運動

2: 減量療法

3: 有酸素運動

4: 筋力増強運動

5: ホットパック

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第43問

手関節背屈位で手をついて転倒した患者のエックス線単純写真を示す。この病態として正しいのはどれか。

1: chauffeur’s骨折

2: Colles骨折

3: Galeazzi骨折

4: Monteggia骨折

5: Smith骨折

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第45問

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1: 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。

2: 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。

3: 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。

4: 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。

5: 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第46問

重症筋無力症のクリーゼについて誤っているのはどれか。

1: 嚥下障害を認める。

2: 咳嗽機能が低下する。

3: 閉塞性換気障害をきたす。

4: 発症率は20%以上である。

5: ステロイドの急激な減量が原因となる。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

GMFCSレベルⅡの痙直型脳性麻痺児に対する運動指導で最も適しているのはどれか。

1: 車椅子の駆動練習

2: 割り座での座位練習

3: 歩行補助具なしでの歩行練習

4: バニーホッピングによる四つ這い移動練習

5: スタンディングボードを用いての立位練習

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第48問

脳卒中後の在宅高齢者について、ICFにおける活動の評価に最も関連する情報はどれか。

1: 住環境

2: 家族関係

3: 認知機能

4: 外出時の交通手段

5: 活用可能なインフォーマルサービスの有無

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第49問

介護予防における二次予防事業について正しいのはどれか。

1: 介護予防に関するボランティアを養成する。

2: 基本チェックリストによって対象者を決定する。

3: 要支援認定者を対象に運動機能向上教室を開催する。

4: 居宅を訪問し要介護度改善のための理学療法を行う。

5: 介護予防に関するパンフレットによる啓発活動を行う。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第50問

標準予防策〈standard precautions〉において、操作の後だけに手指衛生が必要なのはどれか。

1: 気管吸引

2: 血圧測定

3: 脈拍測定

4: 体温測定

5: ベッド柵の操作

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第51問

骨について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 長骨の骨幹には髄腔がある。

2: 骨には緻密骨と海綿骨がある。

3: 骨芽細胞は骨吸収に関与している。

4: 骨の関節面は滑膜で覆われている。

5: 骨膜は骨の長軸方向の成長に関わる。

- 答え:1 ・2

- 解説:この問題では、骨に関する正しい知識を選ぶことが求められています。正しい選択肢は1と2で、長骨の骨幹には髄腔があり、骨には緻密骨と海綿骨があることが正しいです。

- 長骨の骨幹には髄腔があります。髄腔は管状の空間で、骨髄が入っています。骨髄は赤骨髄と黄骨髄があり、赤骨髄は造血機能があり、黄骨髄は脂肪細胞が多く含まれています。

- 骨には緻密骨(皮質骨)と海綿骨があります。緻密骨は骨の表在部にあり、強度と剛性を提供します。海綿骨は骨の内部にあり、軽量化と衝撃吸収を担当しています。また、海綿骨の空間には骨髄が存在します。

- 骨芽細胞は骨新生に関与していますが、骨吸収には関与していません。骨吸収に関与するのは破骨細胞で、骨を分解してカルシウムなどの成分を血液に放出します。

- 骨の関節面は関節軟骨で覆われています。関節軟骨は摩擦を減らし、衝撃を吸収する役割を果たします。滑膜は関節包の最内層に位置し、関節腔の内壁を形成し、滑膜液を分泌して関節の動きをスムーズにします。

- 骨膜は骨の横径の成長に関わっています。骨膜は骨の表面を覆い、骨の太さを増やす役割があります。長軸方向の成長には骨端成長板が関与し、成長期に骨の長さを伸ばします。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第52問

運動軸が2つの関節はどれか。

1: 手指PIP関節

2: 橈骨手根関節

3: 腕尺関節

4: 上橈尺関節

5: 肩甲上腕関節

- 答え:2

- 解説:運動軸が2つの関節は橈骨手根関節である。それぞれの関節は異なる種類の関節であり、運動軸の数も異なる。

- 手指PIP関節は蝶番関節であり、1軸性関節であるため、運動軸が2つではない。

- 橈骨手根関節は楕円関節であり、2軸性関節であるため、運動軸が2つの関節で正しい選択肢である。

- 腕尺関節はラセン関節(広義では蝶番関節ともいう)であり、1軸性関節であるため、運動軸が2つではない。

- 上橈尺関節は車軸関節であり、1軸性関節であるため、運動軸が2つではない。

- 肩甲上腕関節は球関節であり、多軸性関節であるため、運動軸が2つではない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第53問

外側腋窩隙を構成する筋はどれか。

1: 棘上筋

2: 棘下筋

3: 広背筋

4: 大円筋

5: 肩甲下筋

- 答え:4

- 解説:外側腋窩隙は、小円筋、大円筋、上腕骨、上腕三頭筋長頭で囲まれた四角形の隙間であり、後上腕回旋動脈と腋窩神経が通っている。この問題では、外側腋窩隙を構成する筋を選ぶ必要がある。

- 棘上筋は肩甲骨棘上窩から起始し、上腕骨大結節に停止するが、外側腋窩隙を構成していないため、正解ではありません。

- 棘下筋は肩甲骨棘下窩から起始し、上腕骨大結節に停止するが、外側腋窩隙を構成していないため、正解ではありません。

- 広背筋は下部胸椎・腰椎・仙椎棘突起、腸骨稜、下部肋骨、肩甲骨下角、胸腰筋膜から起始し、上腕骨小結節稜に停止するが、外側腋窩隙を構成していないため、正解ではありません。

- 大円筋は肩甲骨下角から起始し、上腕骨小結節稜に停止する。この筋は外側腋窩隙を構成しているため、正解です。

- 肩甲下筋は肩甲下窩から起始し、上腕骨小結節に停止するが、外側腋窩隙を構成していないため、正解ではありません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第54問

錐体路について誤っているのはどれか。

1: 大脳の運動皮質から始まる。

2: 大脳の基底核を経由する。

3: 大脳脚を経由する。

4: 大多数は延髄で交差する。

5: 脊髄の前角でシナプスを形成する。

- 答え:2

- 解説:錐体路は大脳の運動皮質から始まり、大脳脚を経由し、延髄で交差し、脊髄の前角でシナプスを形成する。しかし、大脳の基底核を経由するのは錐体外路系であり、錐体路ではない。

- 正しい。錐体路は大脳の運動皮質から始まり、皮質運動野の大型錐体細胞から起こる。

- 誤り。錐体路は大脳の基底核を経由しない。基底核は錐体外路系に属する。

- 正しい。錐体路は内包を通った後、中脳の大脳脚を経由する。

- 正しい。錐体路の大多数(約80%)は下部延髄で交差(錐体交叉)し、対側の外側皮質脊髄路を通る。交差しない線維束は、同側の外側皮質脊髄路や前皮質脊髄路を通る。

- 正しい。錐体路のどの経路でも、脊髄の前角で次のニューロンとシナプスを形成する。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第55問

内頸動脈から直接分岐しないのはどれか。

1: 眼動脈

2: 前大脳動脈

3: 中大脳動脈

4: 前交通動脈

5: 後交通動脈

- 答え:4

- 解説:内頸動脈は総頸動脈から分かれ、頭蓋底の頸動脈管を通って頭蓋腔の中に入る。内頸動脈から直接分岐する血管は、眼動脈、前大脳動脈、前脈絡叢動脈、中大脳動脈、後交通動脈である。

- 眼動脈は内頸動脈が頭蓋内に入って最初に分岐する血管であり、正しく内頸動脈から直接分岐している。

- 前大脳動脈は内頸動脈から分岐し、大脳縦裂に入って前頭葉と頭頂葉の内側面に分布する血管であり、正しく内頸動脈から直接分岐している。

- 中大脳動脈は内頸動脈から分岐し、外側溝に入り、主として大脳半球の外側面と島とに血液を送る血管であり、正しく内頸動脈から直接分岐している。

- 前交通動脈は内頸動脈から直接分岐しない血管であり、左右の前大脳動脈を連絡している。このため、選択肢4が正解である。

- 後交通動脈は眼動脈に続いて内頸動脈から分岐する血管であり、正しく内頸動脈から直接分岐している。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第56問

筋と支配神経の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 円回内筋 ―――― 尺骨神経

2: 深指屈筋 ―――― 橈骨神経

3: 長掌筋 ――――― 正中神経

4: 長母指伸筋 ――― 後骨間神経

5: 腕橈骨筋 ―――― 前骨間神経

- 答え:3 ・4

- 解説:筋と支配神経の組み合わせに関する問題です。正しい組み合わせを選ぶためには、各筋とそれに対応する支配神経の知識が必要です。

- 円回内筋は正中神経(ときに筋皮神経)によって支配されています。尺骨神経は円回内筋を支配していません。

- 深指屈筋は第2指が前骨間神経、第3指が正中神経、第4・5指が尺骨神経によって支配されています。橈骨神経は深指屈筋を支配していません。

- 長掌筋は正中神経によって支配されており、正しい組み合わせです。

- 長母指伸筋は後骨間神経によって支配されており、正しい組み合わせです。

- 腕橈骨筋は橈骨神経によって支配されています。前骨間神経は腕橈骨筋を支配していません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第57問

リンパ系について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脾臓はリンパ液を濾過する。

2: 胸管は右鎖骨下静脈に流入する。

3: 腸管由来のリンパ液を乳糜という。

4: リンパ管には弁機構が存在しない。

5: 右下肢のリンパ液は胸管に流入する。

- 答え:3 ・5

- 解説:リンパ系に関する問題で、正しい選択肢を2つ選ぶ問題です。リンパ系は免疫機能や体液の循環に関与しており、リンパ液の流れやリンパ管の構造、リンパ液の濾過などが重要なポイントです。

- 脾臓はリンパ球を産生し、生体防衛の器官として働くが、リンパ液の濾過はリンパ節で行われる。脾臓の赤脾髄では、老化した赤血球の破壊や異物の分解を行う。

- 胸管は左鎖骨下静脈と内頸静脈との合流角で、頸リンパ本幹と鎖骨下リンパ本幹と合する。右鎖骨下静脈には右リンパ本幹が流入するため、この選択肢は間違いです。

- 腸管由来のリンパ液を乳糜という。乳糜は腸から吸収された脂肪粒や脂肪酸、グリセリンを含んでいるリンパ液であり、この選択肢は正しいです。

- リンパ管には弁機構が存在し、毛細リンパ管を構成する内皮細胞の結合は、ゆるく重なり合って弁のように機能する。この選択肢は間違いです。

- 右下肢のリンパ液は胸管に流入する。下肢は左右いずれのリンパ液も胸管に流入するため、この選択肢は正しいです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第58問

呼吸器の解剖について正しいのはどれか。

1: 細気管支には軟骨がある。

2: 胸膜腔は吸気時に拡大する。

3: 肺の栄養血管は肺動脈である。

4: 肺尖は鎖骨と同じ高さに位置する。

5: 右主気管支は左主気管支よりも短い。

- 答え:5

- 解説:この問題では、呼吸器の解剖に関する知識を問うています。選択肢の中で正しいものを選ぶことが求められています。

- 細気管支には軟骨がありません。細気管支の上皮下には軟骨は見られず、平滑筋と弾性線維からなります。気管の前壁から側壁にかけては馬蹄形の気管軟骨が存在します。

- 胸膜腔は吸気時に拡大するのではなく、縮小します。胸膜腔は肺と胸郭の間に見られる空間で、吸気時には肺の拡大により胸膜腔は縮小し、呼気の際にはその逆で、肺の縮小により胸膜腔は拡大します。

- 肺の栄養血管は肺動脈ではなく、気管支動脈です。肺動脈と肺静脈は肺の機能血管であり、肺のガス交換を担当しています。

- 肺尖は鎖骨と同じ高さに位置するのではなく、鎖骨よりも2~3 cm上方に位置します。肺尖は肺の上端で鈍円をなす部分です。

- 正しい選択肢です。右主気管支は短くて太く、左主気管支はこれに比べて長く細い。また、正中線となす角は右主気管支が25°、左主気管支が45°である。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第59問

解剖学的“嗅ぎタバコ入れ”で触診できるのはどれか。

1: 月状骨

2: 三角骨

3: 舟状骨

4: 小菱形骨

5: 有頭骨

- 答え:3

- 解説:解剖学的嗅ぎタバコ入れは、長・短母指伸筋腱と長母指外転筋腱の間の三角形のくぼみであり、舟状骨が触診できる部位である。

- 月状骨は近位手根列を構成する手根骨の一つで、舟状骨と三角骨に挟まれる。嗅ぎタバコ入れではなく、リスター結節と中指中手骨底を結ぶ線上に指を置き、手関節を最大掌屈することで触診できる。

- 三角骨は近位手根列を構成する手根骨の一つで、豆状骨の背側にある。嗅ぎタバコ入れではなく、手関節回内位で掌屈気味の橈屈を加えると、尺骨茎状突起の部分で触診できる。

- 舟状骨は近位手根列を構成する手根骨の一つで、橈骨手根関節の橈側を構成する。舟状骨は嗅ぎタバコ入れの直下で触診できるため、正しい選択肢である。

- 小菱形骨は遠位手根列を構成する手根骨の一つで、橈側の大菱形骨と尺側の有頭骨に挟まれる。嗅ぎタバコ入れではなく、示指中手骨の骨幹背側に沿って近位へ進むと、示指中手骨底部の膨らみを超えた部位で触診できる。

- 有頭骨は遠位手根列を構成する手根骨の一つで、橈側の小菱形骨と尺側の有鈎骨に挟まれる。嗅ぎタバコ入れではなく、リスター結節と中指中手骨底を結ぶ線上で掌屈位にて月状骨を確認した後、背屈を進めていくと触診できる。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第60問

細胞内小器官の働きで正しいのはどれか。

1: 滑面小胞体はATPを合成する。

2: Golgi装置は蛋白質を修飾する。

3: ミトコンドリアはグリコーゲンを分解する。

4: ライソソームは蛋白質を合成する。

5: リボソームは細胞内の物質を分解する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、細胞内の小器官の働きについて正しいものを選ぶ必要があります。細胞内の小器官には、滑面小胞体、Golgi装置、ミトコンドリア、ライソソーム、リボソームなどがあり、それぞれ異なる機能を持っています。

- 滑面小胞体はリボソームが付着していない小胞体の総称で、脂質成分の合成やカルシウムの貯蔵を行います。しかし、ATPの合成はミトコンドリアが行うため、選択肢1は正しくありません。

- Golgi装置は平たい膜の袋が何層にも積み重ねられたような形で、蛋白質を修飾する機能を持っています。そのため、選択肢2は正しい答えです。

- ミトコンドリアは細胞内でATPを合成する役割を持っています。グリコーゲンの分解は、アドレナリンやグルカゴンによる刺激により、グリコーゲンが蓄えられている筋肉や肝細胞で生じます。そのため、選択肢3は正しくありません。

- ライソソームは蛋白質の分解を行い、不要な物質の分解とリサイクルを司ります。蛋白質を合成するのはリボソームであるため、選択肢4は正しくありません。

- リボソームは核から転写されたメッセンジャーRNAを翻訳し、蛋白質の合成を行います。細胞内の物質を分解するのはライソソームであるため、選択肢5は正しくありません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第61問

反射と脳神経の組合せで正しいのはどれか。

1: 角膜反射―――――視神経

2: 対光反射―――――動眼神経

3: 前庭動眼反射―――三叉神経

4: 下顎反射―――――顔面神経

5: 咽頭反射―――――副神経

- 答え:2

- 解説:この問題では、反射とそれに関連する脳神経の組み合わせを正しく選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、対光反射と動眼神経です。

- 角膜反射は求心路が三叉神経、遠心路が顔面神経であるため、視神経との組み合わせは正しくありません。視神経は対光反射に関与します。

- 対光反射は正しい組み合わせで、求心路が視神経、遠心路が動眼神経です。この反射は、光が目に入ると瞳孔が収縮する現象を指します。

- 前庭動眼反射は、求心路が前庭神経、遠心路が動眼神経、滑車神経、外転神経であるため、三叉神経との組み合わせは正しくありません。三叉神経は角膜反射に関与します。

- 下顎反射は、求心路・遠心路ともに三叉神経であるため、顔面神経との組み合わせは正しくありません。顔面神経は角膜反射に関与します。

- 咽頭反射は、主に求心路が舌咽神経、遠心路が迷走神経であるため、副神経との組み合わせは正しくありません。副神経は、上位の頸神経と合して胸鎖乳突筋と僧帽筋に分布します。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第62問

伸張反射について正しいのはどれか。

1: 侵害受容反射である。

2: 単シナプス反射である。

3: 求心性線維はIb群線維である。

4: 遠心性線維はγ運動線維である。

5: 筋紡錘内の錘内線維を支配するのはα運動線維である。

- 答え:2

- 解説:伸張反射は筋の伸長時にその筋が収縮する反射であり、哺乳動物では唯一の単シナプス反射である。

- 侵害受容反射は侵害刺激により生じる反射であり、屈筋反射や交叉伸展反射がある。伸張反射とは異なる。

- 伸張反射は単シナプス反射であり、正しい選択肢である。哺乳動物では唯一の単シナプス反射である。

- 伸張反射の求心性線維はIa群線維であり、Ib群線維ではない。

- 伸張反射の遠心性線維はα運動線維であり、γ運動線維ではない。

- 筋紡錘内の錘内線維を支配するのはγ運動線維であり、α運動線維ではない。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第63問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 1つの筋は単一の運動単位で構成される。

3: 神経支配比が小さいほど微細な運動ができる。

4: 随意運動時には大きな運動単位ほど先に活動を始める。

5: 伸張反射では弱い刺激で活動を開始するのは速筋である。

- 答え:3

- 解説:運動単位は1個の運動ニューロンとそれが支配する筋線維群のことであり、神経支配比が小さいほど微細な運動ができる。

- 運動単位に含まれるのは運動性の遠心性線維であり、知覚性の求心性線維ではないため、選択肢1は間違いです。

- 1つの筋は複数の運動単位で構成されるため、選択肢2は間違いです。

- 神経支配比は、1個の運動ニューロンが支配する筋線維の数であり、指や眼筋のように神経支配比が小さいほど微細な運動ができるため、選択肢3は正しいです。

- 随意運動時には、小さい運動単位ほど先に活動を始めるため、選択肢4は間違いです。

- 伸張反射において弱い刺激で活動を開始するのは遅筋であり、強い刺激では速筋の活動がみられるため、選択肢5は間違いです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第64問

抗体を産生するのはどれか。

1: 好酸球

2: 好中球

3: 好塩基球

4: 形質細胞

5: マクロファージ

- 答え:4

- 解説:抗体を産生するのは形質細胞である。形質細胞はB細胞が分化した細胞で、抗体を産生する役割を持っている。

- 好酸球は抗体を産生する細胞ではなく、寄生虫に対する免疫機能やアレルギーによる炎症に関与する細胞である。

- 好中球は抗体を産生する細胞ではなく、体内に侵入した細菌などの異物を取り込み消化する食細胞である。

- 好塩基球は抗体を産生する細胞ではなく、免疫監視や傷口の修復を行うほか、ヒスタミンなどを放出してアレルギー反応の開始にも関与する細胞である。

- 形質細胞は正解であり、B細胞が分化した細胞で抗体を産生する役割を持っている。

- マクロファージは抗体を産生する細胞ではなく、体内に侵入した異物の貪食作用をもち、さらに貪食した抗原の情報を免疫系に伝える抗原提示機能を有する細胞である。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第65問

胆汁について正しいのはどれか。

1: 脂肪の吸収を抑制する。

2: 消化酵素が含まれる。

3: 食物の摂取によって分泌が増加する。

4: 胆汁酸塩の大部分は大腸で再吸収される。

5: 胆嚢で産生される。

- 答え:3

- 解説:胆汁は肝臓で生成され、胆嚢に貯められる。食物の摂取によって分泌が増加し、脂質の消化と吸収を促進する。また、体内代謝物質や外来物質の排泄にも関与する。

- 選択肢1は間違いです。胆汁は脂肪の吸収を抑制するのではなく、脂質の消化と吸収を促進する働きがあります。

- 選択肢2は間違いです。胆汁には消化酵素が含まれませんが、消化酵素の働きをサポートする役割があります。

- 選択肢3は正しいです。胆汁は食物の摂取によって分泌が増加し、脂質の消化と吸収を促進する働きがあります。

- 選択肢4は間違いです。胆汁酸塩の大部分は小腸で再吸収され、肝臓に戻されることから腸肝循環と呼ばれます。

- 選択肢5は間違いです。胆汁は肝臓で生成され、胆嚢に貯められる。胆嚢は胆汁を貯める役割がありますが、胆汁を生成するのは肝臓です。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第67問

副甲状腺ホルモンで正しいのはどれか。

1: 骨吸収を促進する。

2: 好酸性細胞で分泌される。

3: リンの再吸収を促進する。

4: 重炭酸イオンの再吸収を促進する。

5: 遠位尿細管でのカルシウム再吸収を抑制する。

- 答え:1

- 解説:副甲状腺ホルモンは、血中カルシウム濃度を調節するために働くホルモンで、骨吸収を促進して血漿カルシウム濃度を高める作用があります。

- 選択肢1は正しいです。副甲状腺ホルモンは骨吸収を促進し、血漿カルシウム濃度を高めることでカルシウムの恒常性を維持します。

- 選択肢2は間違いです。副甲状腺ホルモンは副甲状腺主細胞から分泌される。好酸性細胞は副甲状腺ホルモンを分泌しなくなった老化した主細胞とされています。

- 選択肢3は間違いです。副甲状腺ホルモンはリンの再吸収を抑制し、リン濃度を低下させる作用があります。

- 選択肢4は間違いです。副甲状腺ホルモンは重炭酸イオンの再吸収を抑制し、アシドーシスを引き起こすことがあります。

- 選択肢5は間違いです。副甲状腺ホルモンは遠位尿細管とHenle係蹄上行脚でカルシウム再吸収を促進する作用があります。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第68問

摂食嚥下の際の運動で正しいのはどれか。

1: 嚥下後の呼吸は吸気から再開される。

2: 口腔内の食塊は反射運動で咽頭へ送られる。

3: 嚥下反射が起こると舌骨は下方に移動する。

4: 食塊の咽頭への送り込み時に口蓋帆張筋が緊張する。

5: 食塊の食道への送り込み時に輪状咽頭筋が収縮する。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第69問

等張性運動について正しいのはどれか。

1: 角速度は一定である。

2: 等尺性運動に比べ血圧が上昇しやすい。

3: 等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。

4: 等尺性運動に比べ心拍数が増加しやすい。

5: 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こる。

- 答え:3

- 解説:等張性運動は筋肉の長さが変化し、関節の動きが伴う運動であり、等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい特徴がある。

- 角速度が一定であるのは等速性運動であり、等張性運動ではない。

- 等尺性運動の方が等張性運動よりも血圧が上昇しやすい。等尺性運動は筋収縮を行う際に筋血流が減少し、末梢血管抵抗の増加をきたすため、血圧が上昇する。

- 等張性運動は等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。等尺性運動は末梢血管を圧迫し血流抵抗が高くなるため、筋血流が減少する。

- 等尺性運動は等張性運動よりも心拍数が増加しやすい。そのため、心疾患患者への等尺性運動は好ましくない。

- 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こるのは等尺性運動であり、等張性運動ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第70問

頸椎の伸展に作用する筋はどれか。

1: 頸長筋

2: 頭長筋

3: 頸板状筋

4: 後斜角筋

5: 前頭直筋

- 答え:3

- 解説:頸椎の伸展に作用する筋は、板状筋群、後頭下筋群、脊柱起立筋群、短背筋群である。選択肢の中では、頸板状筋が正しい答えである。

- 頸長筋は、上部頸椎の屈曲と側屈に作用する筋であり、伸展には作用しないため、正しい答えではありません。

- 頭長筋は、上部頸椎の屈曲と側屈に作用する筋であり、伸展には作用しないため、正しい答えではありません。

- 頸板状筋は、頸椎の伸展と回旋に作用する筋であり、正しい答えです。

- 後斜角筋は、頸椎の側屈と第1~2肋骨の挙上に作用する筋であり、伸展には作用しないため、正しい答えではありません。

- 前頭直筋は、上部頸椎の屈曲に作用する筋であり、伸展には作用しないため、正しい答えではありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第71問

肩甲骨の下方回旋に作用する筋はどれか。

1: 前鋸筋

2: 小胸筋

3: 小円筋

4: 棘下筋

5: 鎖骨下筋

- 答え:2

- 解説:肩甲骨の下方回旋に作用する筋は小胸筋、菱形筋、肩甲挙筋である。それぞれの筋肉は肩甲骨の動きを制御し、肩関節の安定性や可動域を維持する役割がある。

- 前鋸筋は肩甲骨の外転(屈曲)と上方回旋に作用する筋肉であり、下方回旋には関与していない。

- 小胸筋は肩甲骨の下制、外転(屈曲)、下方回旋に作用する筋肉であり、正しい答えである。

- 小円筋は肩関節の外旋と水平伸展に作用する筋肉であり、肩甲骨の下方回旋には関与していない。

- 棘下筋は肩関節の外旋と水平伸展に作用する筋肉であり、肩甲骨の下方回旋には関与していない。

- 鎖骨下筋は肩甲骨の下制と鎖骨外側の下制に作用する筋肉であり、肩甲骨の下方回旋には関与していない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第72問

正常な膝関節を屈曲したときの最終域感で正しいのはどれか。

1: 虚性

2: 筋性

3: 骨性

4: 靭帯性

5: 軟部組織性

- 答え:5

- 解説:正常な膝関節を屈曲したときの最終域感は軟部組織性である。これは、膝関節が屈曲する際に、軟部組織が圧迫されることにより、可動域が制限されるためである。

- 虚性は、疼痛や感情的防御などにより関節可動域が制限されるもので、正常な膝関節屈曲時には見られない。

- 筋性は、筋の短縮により可動域が制限されるもので、軟部組織圧迫よりも弾性が感じられる。正常な膝関節屈曲時には見られない。

- 骨性は、骨同士が接触することで可動域が制限されるもので、急激な硬いエンドフィールが特徴。正常な膝関節屈曲時には見られない。

- 靭帯性は、靭帯の張力により可動域が制限されるもので、前腕回内外や肩関節外旋の最終可動域で見られる。正常な膝関節屈曲時には見られない。

- 軟部組織性は、軟部組織が圧迫されることで可動域が制限されるもので、正常な膝関節屈曲時やSLRの最終可動域で見られる。これが正しい選択肢である。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第73問

足の外側縦アーチを形成するのはどれか。2つ選べ。

1: 踵骨

2: 距骨

3: 舟状骨

4: 立方骨

5: 中間楔状骨

- 答え:1 ・4

- 解説:足の外側縦アーチは、内側縦アーチに比べてアーチの高さが低く、長さも短い。このアーチは踵骨、立方骨、第5中足骨が関与して形成されています。

- 踵骨は正しい選択です。踵骨は足の最も大きな骨であり、足の外側縦アーチと内側縦アーチの両方を形成する役割があります。

- 距骨は間違いです。距骨は足の内側縦アーチを形成する役割がありますが、外側縦アーチには関与していません。

- 舟状骨は間違いです。舟状骨は足の内側縦アーチを形成する役割がありますが、外側縦アーチには関与していません。

- 立方骨は正しい選択です。立方骨は足の外側縦アーチを形成する役割があります。

- 中間楔状骨は間違いです。中間楔状骨は遠位足根骨の一部であり、足の近位の横アーチを形成する役割がありますが、外側縦アーチには関与していません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 肩関節は同側の踵接地時に最大屈曲位となる。

2: 膝関節は踵接地直後に伸展する。

3: 骨盤は水平面において回旋運動をする。

4: 骨盤は前額面において水平に保たれる。

5: 骨盤は遊脚側へ側方移動する。

- 答え:3

- 解説:正常歩行では、肩関節、膝関節、骨盤が特定の動きを行い、体のバランスを保ちながら歩行が行われます。この問題では、それらの動きの中で正しいものを選ぶ必要があります。

- 肩関節は同側の踵接地時に最大伸展位となるので、この選択肢は間違いです。

- 膝関節は踵接地直後に屈曲するので、この選択肢は間違いです。

- 正しい選択肢です。正常歩行では、骨盤は水平面において回旋運動をすることで、歩行の効率を高めています。

- 骨盤は前額面において立脚側が内転するので、この選択肢は間違いです。

- 骨盤は立脚側へ側方移動するので、この選択肢は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第75問

運動時の生体反応で正しいのはどれか。

1: 冠血流は低下する。

2: 腎血流は増加する。

3: グリコーゲン分解が促進される。

4: 尿へのナトリウム排泄は促進される。

5: 酸素含有量の動静脈較差は減少する。

- 答え:3

- 解説:運動時には、冠血流が増加し、腎血流が低下し、グリコーゲン分解が促進され、尿へのナトリウム排泄が減少し、酸素含有量の動静脈較差が増加する。

- 選択肢1は間違いです。運動時には冠血流が増加する。これは、カテコラミン(エピネフリン、ノルエピネフリン)の働きにより心拍数と収縮力が増加し、心拍出量が増加するためです。

- 選択肢2は間違いです。運動時には、腎臓など機能を一時停止してもよい内臓器官への血流は低下する。これは、運動時には筋肉への血流が優先されるためです。

- 選択肢3は正しいです。運動により、筋肉内のグリコーゲン分解は促進される。これは、運動時に筋肉がエネルギーを必要とするため、グリコーゲンが分解されてグルコースが生成されることでエネルギーが供給されるからです。

- 選択肢4は間違いです。運動により、尿細管でのナトリウムの再吸収が高まるため、尿へのナトリウム排泄は減少する。これは、運動時には体内の水分と電解質のバランスを維持するためです。

- 選択肢5は間違いです。運動時には酸素含有量の動静脈較差が増加する。これは、筋活動の組織レベルでPCO2、H+イオン濃度、血液温度が上昇し、その結果ヘモグロビン酸素解離曲線が右方に偏位するため、組織での酸素放出が促進されるからです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

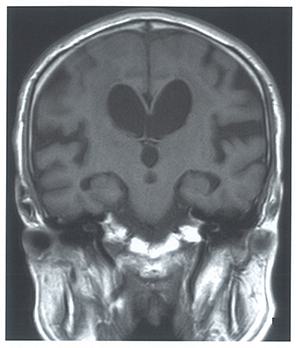

第53回午前:第76問

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。最も考えられるのはどれか。

1: Parkinson病

2: 正常圧水頭症

3: 脳梗塞

4: 脳出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第77問

熱傷について正しいのはどれか。

1: 第Ⅰ度熱傷では熱感はみられない。

2: 浅達性第Ⅱ度熱傷では瘢痕を残す。

3: 深達性第Ⅱ度熱傷の水疱底は発赤している。

4: 第Ⅲ度熱傷では疼痛が著明である。

5: 鼻咽腔内に煤が見られたときは気道熱傷が疑われる。

- 答え:5

- 解説:熱傷は皮膚や組織が熱によって損傷を受ける状態で、その程度によって第Ⅰ度熱傷から第Ⅲ度熱傷まで分類される。また、火災後の患者で鼻咽腔内に煤が見られた場合、気道熱傷が疑われる。

- 第Ⅰ度熱傷は表皮のみの損傷であり、皮膚は発赤と紅斑が生じる。症状として熱感と疼痛がみられるため、この選択肢は間違いです。

- 浅達性第Ⅱ度熱傷は真皮浅層までの損傷であり、皮膚は紅斑と水疱を生じるが、瘢痕は残さない。強い疼痛と灼熱感がみられるため、この選択肢は間違いです。

- 深達性第Ⅱ度熱傷は真皮深層までの損傷であり、皮膚は水疱底の白い水疱とびらんがみられる。しかし、水疱底は発赤していないため、この選択肢は間違いです。

- 第Ⅲ度熱傷は真皮全層、皮下組織に及ぶ損傷であり、皮膚は蒼白、羊皮紙様となる。痛覚の損傷により無痛となるため、この選択肢は間違いです。

- 火災後の患者など、鼻咽腔内に煤が見られたときは気道熱傷が疑われる。気道熱傷ではこのほか、呼吸困難、嗄声、喘鳴、顔面熱傷、口咽頭の発赤、浮腫、ラ音、チアノーゼなどがみられる。この選択肢が正しい。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第78問

非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉の副作用として正しいのはどれか。

1: 胃潰瘍

2: 低血糖

3: 多幸感

4: 骨粗鬆症

5: 中心性肥満

- 答え:1

- 解説:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、関節リウマチや変形性関節症などの痛みを緩和するために使用される薬で、副作用として胃腸障害が起こることがある。

- 胃潰瘍は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の副作用として生じることがあります。これは、NSAIDsがプロスタグランジンの生成を抑制し、胃粘膜の保護作用が低下するためです。

- 低血糖は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。低血糖は、抗不整脈薬やニューキノロン系抗菌薬、アンジオテンジンⅡ受容体拮抗薬、非定型抗精神病薬などの副作用として生じることがあります。

- 多幸感は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。多幸感は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 骨粗鬆症は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。骨粗鬆症は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 中心性肥満は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。中心性肥満は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第79問

欲求を満たせないときに、正反対の欲求を発展させ心的平衡を保とうとする防衛機制はどれか。

1: 抑圧

2: 否認

3: 行動化

4: 合理化

5: 反動形成

- 答え:5

- 解説:防衛機制は、心理的なストレスや不安を軽減するために無意識に働く心の働きです。この問題では、欲求を満たせないときに正反対の欲求を発展させ心的平衡を保とうとする防衛機制を求めています。正解は反動形成です。

- 抑圧は、自分が受け入れがたい欲求や感情を無意識に心の奥底に押し込める防衛機制です。これにより、意識からその欲求や感情を遠ざけることができますが、正反対の欲求を発展させるわけではありません。

- 否認は、自分が受け入れたくない現実や感情を、まるで存在しないかのように無視する防衛機制です。これにより、その現実や感情に対処しなくても済むようになりますが、正反対の欲求を発展させるわけではありません。

- 行動化は、欲求や感情を直接的な行動に変換する防衛機制です。これにより、欲求や感情を表現することができますが、正反対の欲求を発展させるわけではありません。

- 合理化は、欲求が満たされない時に、理屈をつけて自分を正当化し、納得させる防衛機制です。これにより、欲求不満を軽減することができますが、正反対の欲求を発展させるわけではありません。

- 反動形成は、欲求を満たせないときに、その正反対の欲求を発展させて心的平衡を保つ防衛機制です。例えば、自分が嫌いな人に対して、過剰に親切になることで、その嫌悪感を抑えることができます。この防衛機制は、欲求不満を緩和し、心の安定を保つ効果があります。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第80問

古典的条件付けの原理を用いた治療法はどれか。

1: 曝露法

2: 認知再構成法

3: トークンエコノミー法

4: セルフモニタリング法

5: 社会生活技能訓練〈SST〉

- 答え:1

- 解説:古典的条件付けの原理を用いた治療法は、環境刺激を操作することで患者の反応を生育・修正・除去するもので、この原理は、曝露法、系統的脱感作法、嫌悪療法などの行動療法で用いられる。

- 曝露法は古典的条件付けの原理を用いた治療法で、不安障害などで適応となる。患者が恐怖や不安を感じる状況に徐々に慣れさせることで、恐怖心や不安感を減らす効果がある。

- 認知再構成法は認知行動療法の基本的手技で、極端な認知の歪みを修正して、適応的な行動をとったり問題に対処したりすることを可能にするものである。パニック障害やうつ病などで適応となるが、古典的条件付けの原理を用いた治療法ではない。

- トークンエコノミー法はオペラント条件付けの原理を用いた治療法で、患者が望ましい行動をとった場合、直ちにそれを強化すべくトークン(代用紙幣など)を与え、それが約束の値に達したら患者と約束していた望みのものと交換する方法である。特別支援教育などの現場で用いられることが多いが、古典的条件付けの原理を用いた治療法ではない。

- セルフモニタリング法は行動療法や認知行動療法で用いられるマネジメント技法で、自分の行動を記録することで目的の行動を強化する効果がある。適応障害などで適応となるが、古典的条件付けの原理を用いた治療法ではない。

- 社会生活技能訓練(SST)は認知行動療法の技法である。統合失調症などで適応となるが、古典的条件付けの原理を用いた治療法ではない。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第81問

作動記憶〈ワーキングメモリー〉の説明として適切なのはどれか。

1: 数日間保持される。

2: 非宣言的記憶の1つである。

3: 技能の記憶として機能する。

4: 生活史の記憶として機能する。

5: 情報の処理と保持を同時に行う。

- 答え:5

- 解説:作動記憶(ワーキングメモリー)は、短期的に情報を保持し、同時に情報処理を行うシステムです。課題遂行のために必要な情報を一定の時間保持し、それに基づいて情報処理を行います。

- 作動記憶は短期記憶の一つであり、数日間保持されるわけではありません。作動記憶は数秒から数十秒程度の短い時間で情報が保持されます。

- 非宣言的記憶は意識上に内容を想起できず、言語などを介してその内容を陳述できない記憶です。作動記憶は、書物を読みながら内容を理解していく過程などであり、非宣言的記憶には分類されません。

- 技能の記憶は、非宣言的記憶の一つである手続き記憶です。手続き記憶は、自転車の乗り方や泳ぎ方などの技能を記憶するもので、作動記憶とは異なります。

- 生活史の記憶は長期記憶に分類され、過去の出来事や経験を記憶するものです。作動記憶は短期的な情報保持と処理を行うシステムであり、生活史の記憶とは異なります。

- 作業記憶は、情報処理の中間過程を一時的に保持しながら次の処理を同時に行うような、並列的な作業の際に用いられます。これが作動記憶の特徴であり、適切な説明です。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第82問

運動制御における小脳の役割で正しいのはどれか。

1: 一連の動作の企画

2: 運動プランの切り替え

3: 記憶に基づく運動の修飾

4: 視覚情報を運動指令に変換

5: 自発的な行為のプログラミング

- 答え:3

- 解説:小脳は運動制御において、記憶に基づく運動の修飾を行います。他の選択肢にある機能は、大脳皮質の異なる部分で行われます。

- 一連の動作の企画は、主に大脳皮質(前頭連合野)で行われるため、小脳の役割ではありません。

- 運動プランの切り替えは、大脳皮質(前補足運動野)で行われるため、小脳の役割ではありません。

- 記憶に基づく運動の修飾は、小脳や視床、大脳基底核で行われるため、この選択肢が正しいです。

- 視覚情報を運動指令に変換するのは、大脳皮質(運動前野)で行われるため、小脳の役割ではありません。

- 自発的な行為のプログラミングは、大脳皮質(一次運動野)で行われるため、小脳の役割ではありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第83問

脊髄ショック期の徴候として正しいのはどれか。

1: 温痛覚解離

2: 痙性四肢麻痺

3: 肛門括約筋反射消失

4: 深部腱反射亢進

5: 排尿反射亢進

- 答え:3

- 解説:脊髄ショック期は、脊髄損傷後に発生する一時的な症状で、損傷部位以下の神経機能が消失する。この期間は数時間から数週間続くことがあり、その後徐々に回復していく。

- 温痛覚解離は脊髄ショック期ではなく、脊髄内腫瘍や脊髄空洞症で見られる症状である。

- 痙性四肢麻痺は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 肛門括約筋反射消失は脊髄ショック期の徴候であり、損傷髄節以下の反射が消失するために起こる。経過とともに回復することがある。

- 深部腱反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 排尿反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期では排尿反射が消失し、尿閉や尿失禁となる。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第84問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作の組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルより下位は完全麻痺とする。

1: C4―――――万能カフを用いた食事

2: C5―――――前方移乗

3: C6―――――橈側-手掌握り

4: C7―――――更衣

5: C8―――――長下肢装具での歩行

- 答え:4

- 解説:脊髄損傷の機能残存レベルは、損傷部位によって可能な動作が異なります。この問題では、機能残存レベルと可能な動作の組合せを正しく判断することが求められています。

- C4レベルでは頸部、肩甲骨の運動が可能ですが、万能カフを使用しても食事は困難です。万能カフを用いた食事はC5レベルから可能となります。

- C5レベルでは肩関節の屈曲、外転、伸展、肘関節の屈曲などが可能ですが、前方移乗(車イスとベット間)はC6レベルから可能となります。

- C6レベルでは手関節の背屈が可能となり、テノデーシスアクションを用いた把持動作が可能ですが、橈側-手掌握りはC8レベルから可能となります。

- C7レベルでは、側臥位でのズボン着脱なども可能となり、更衣が可能です。この選択肢が正しい組合せです。

- C8レベルでは手指屈筋・伸筋が機能しますが、ADLは車椅子自立レベルであり、長下肢装具での歩行はTh12レベルから可能となります。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第85問

Fallot四徴症で起こる血管異常はどれか。

1: 大動脈騎乗

2: 大動脈狭窄

3: 冠動脈狭窄

4: 肺静脈閉塞

5: 肺動脈弁逆流

- 答え:1

- 解説:Fallot四徴症は先天性心疾患で、高位心室中隔欠損、大動脈騎乗、肺動脈狭窄、右心室肥大の四病変が特徴です。この中で血管異常として大動脈騎乗が該当します。

- 大動脈騎乗は、大動脈が左右の心室にまたがっている状態で、Fallot四徴症に含まれる血管異常です。これが正しい選択肢です。

- 大動脈狭窄は、大動脈弁の開放制限が左室-大動脈圧較差を惹起し、左心室に圧負荷をもたらす病態です。Turner症候群などで合併することがありますが、Fallot四徴症ではありません。

- 冠動脈狭窄は、冠動脈に徐々に沈着したコレステロールなどにより血管の内腔が狭まる状態です。アテローム動脈硬化症などでみられますが、Fallot四徴症ではありません。

- 肺静脈閉塞は、肺静脈の内膜肥厚や線維化などにより閉塞が生じる病態です。原因不明なことが多いですが、Fallot四徴症では肺動脈の狭窄がみられるため、この選択肢は間違いです。

- 肺動脈弁逆流は、肺動脈弁の閉鎖不全により、拡張期に肺動脈から右室に向かって逆流が生じる病態です。二次性肺高血圧症でみられることがほとんどであり、Fallot四徴症の術後にもみられることがあるものの、Fallot四徴症で起こる血管異常としては不適切です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第86問

スパイロメトリーで計測できないのはどれか。

1: 1秒量

2: 予備吸気量

3: 1回換気量

4: 最大吸気量

5: 機能的残気量

- 答え:5

- 解説:スパイロメトリーは、肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率などの肺機能を測定する方法です。しかし、残気量や機能的残気量はスパイロメトリーで測定できません。

- 1秒量は、呼出開始から最初の1秒間に呼出された気量を指します。これはスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 予備吸気量は、安静吸気位から最大に吸気できる気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 1回換気量は、1回の呼吸で肺に出入りする気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 最大吸気量は、安静呼気位から最大吸気位までの気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 機能的残気量は、安静呼気位において肺内に残る気量を指します。スパイロメトリーでは残気量を測定できないため、機能的残気量も測定できません。このため、選択肢5が正解です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第87問

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1: 股関節などの大関節に初発する。

2: 間質性肺炎を合併することが多い。

3: 罹患関節の症状は非対称性に現れる。

4: 半数以上にリウマトイド結節が認められる。

5: 血清アルカリフォスファターゼが高値となる。

- 答え:2

- 解説:関節リウマチは、主に手関節や手指の小関節に初発し、対称性に症状が現れる自己免疫疾患です。合併症として間質性肺炎が多く、リウマトイド結節が一部の患者に認められます。血清アルカリフォスファターゼは通常正常範囲内ですが、活動期に高値となることがあります。

- 選択肢1は間違いです。関節リウマチの初発部位は、手関節や手指の小関節が多く、大関節が初発部位であることは稀です。

- 選択肢2は正しいです。関節リウマチでは、間質性肺炎のほか、肺線維症や胸膜炎などの肺疾患を合併することが多いです。

- 選択肢3は間違いです。関節リウマチでは、罹患関節の症状は対称性に現れる特徴があります。

- 選択肢4は間違いです。関節リウマチでは、肘関節外側皮下に腫瘤状のしこりを生じるリウマトイド結節が20~30%の患者に認められます。

- 選択肢5は間違いです。関節リウマチの血清アルカリフォスファターゼは、一般的には正常範囲内です。ただし、関節リウマチの活動期には高値となることがあることに注意が必要です。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第88問

免疫不全によって生じやすい疾患はどれか。

1: 肝性脳症

2: ペラグラ脳症

3: Wernicke脳症

4: トキソプラズマ症

5: Creutzfeldt-Jakob病

- 答え:4

- 解説:免疫不全によって生じやすい疾患はトキソプラズマ症である。免疫不全の状態では、通常は無徴候か軽度の症状で済む感染症が重症化し、死に至ることもある。

- 肝性脳症は慢性の肝疾患が原因であり、免疫不全とは直接的な関係がない。感染症や消化器出血などが誘因となることがあるが、免疫不全が主要な原因ではない。

- ペラグラ脳症はナイアシンの欠乏によって発症し、遺伝的な問題や栄養摂取障害が原因となる。免疫不全とは直接的な関係がない。

- Wernicke脳症はビタミンB1欠乏によって発症し、胃切除術後のビタミン摂取不良やアルコールの多飲などが原因となる。免疫不全とは直接的な関係がない。

- トキソプラズマ症は原虫の感染症で発症し、免疫不全の状態では重症化して死に至ることもある。健康な成人では無徴候か軽度の症状で済むが、免疫不全の場合は生じやすくなるため、正しい選択肢である。

- Creutzfeldt-Jakob病は脳内に異常プリオン蛋白が沈着することで発症する。発生機序は不明確であるが、免疫不全との直接的関係はない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第89問

Lewy小体型認知症に伴うことが多いのはどれか。

1: 幻視

2: 失語症

3: 高血圧

4: 聴覚障害

5: 入眠障害

- 答え:1

- 解説:Lewy小体型認知症は、幻視やパーキンソン症状、うつ症状、レム睡眠行動障害などが特徴的な症状として現れることが多いです。

- 幻視はLewy小体型認知症で初期から見られやすい症状であり、この問題の正解です。

- 失語症は言語機能の障害で、Alzheimer型認知症などで見られやすい症状ですが、Lewy小体型認知症では特に多くは見られません。

- 高血圧は脳血管性認知症で見られやすい症状ですが、Lewy小体型認知症とは直接関係がないため、この問題の答えではありません。

- 聴覚障害は認知症の危険因子として挙げられることがありますが、特定の認知症の型で特別に見られやすいというわけではないため、この問題の答えではありません。

- 入眠障害はAlzheimer型認知症で見られやすい症状です。Lewy小体型認知症でも睡眠障害は見られることがありますが、特にレム睡眠行動障害が見られやすいため、この問題の答えではありません。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第90問

Guillain-Barré症候群について正しいのはどれか。

1: 50%以上で再発する。

2: 脱髄型と軸索型がある。

3: アルコール多飲が原因である。

4: ビタミンB1欠乏によって起こる。

5: 歩行可能まで回復する症例は25%以下である。

- 答え:2

- 解説:Guillain-Barré症候群は神経伝導検査の結果に基づいて脱髄型と軸索型に分類される。主な原因はウイルス感染であり、予後は良好で歩行障害が残存することは少ない。

- Guillain-Barré症候群の再発率は2~5%程度であり、50%以上で再発するというのは誤りです。

- 正解。Guillain-Barré症候群は神経伝導検査の結果に基づいて脱髄型と軸索型に分類される。欧米では脱髄型が多く、アジアでは軸索型が多い。

- Guillain-Barré症候群の主な原因はウイルス感染であり、アルコール多飲が原因であるというのは誤りです。

- Guillain-Barré症候群では治療にビタミンBやビタミンE製剤を用いることがあるが、ビタミンB1欠乏によって起こるのは脚気やWernicke脳症である。

- Guillain-Barré症候群は予後良好で、歩行障害が残存することは少ない。基本的には発症4~6か月以内に85%の患者が満足のいく回復を示す。歩行可能まで回復する症例が25%以下であるというのは誤りです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第91問

Duchenne型筋ジストロフィーの呼吸障害について正しいのはどれか。

1: 咳をする力は保たれる。

2: 口すぼめ呼吸が有効である。

3: 側弯症は呼吸機能に影響しない。

4: 動脈血二酸化炭素分圧が上昇する。

5: 呼吸不全は5歳以下から生じることが多い。

- 答え:4

- 解説:Duchenne型筋ジストロフィーは神経筋疾患であり、筋力が低下するため、呼吸障害が生じることがある。この障害では、動脈血二酸化炭素分圧が上昇し、酸素分圧が低下する。

- 選択肢1は間違いです。Duchenne型筋ジストロフィーでは筋力が低下するため、咳嗽力も低下します。

- 選択肢2は間違いです。Duchenne型筋ジストロフィーの呼吸障害には口すぼめ呼吸は有効ではなく、慢性閉塞性肺疾患に有効です。

- 選択肢3は間違いです。Duchenne型筋ジストロフィーでみられることのある側弯症は、胸郭変形を生じ、肺活量減少につながり、呼吸機能に影響します。

- 選択肢4は正しいです。Duchenne型筋ジストロフィーにおける呼吸障害では、動脈血二酸化炭素分圧が上昇し、酸素分圧が低下する。

- 選択肢5は間違いです。Duchenne型筋ジストロフィーの呼吸不全は平均20歳前後に生じることが多く、5歳以下では筋力低下が生じます。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第92問

腎不全における透析療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 透析対象者数は年々増加傾向にある。

2: 血液透析よりも腹膜透析の割合が多い。

3: 昼間透析よりも夜間透析の割合が多い。

4: 透析導入の原因疾患は糖尿病性腎症が最も多い。

5: 透析対象者の死亡原因として肝不全が最も多い。

- 答え:1 ・4

- 解説:腎不全における透析療法に関する正しい選択肢は、透析対象者数が年々増加傾向にあることと、透析導入の原因疾患で糖尿病性腎症が最も多いことです。

- 透析対象者数は年々増加傾向にあるので、この選択肢は正しいです。高齢化や生活習慣病の増加により、腎不全患者が増えていることが原因とされています。

- 血液透析の割合が腹膜透析よりも多いため、この選択肢は間違いです。血液透析は95%以上の割合で、腹膜透析は5%以下の割合です。

- 昼間透析の割合が夜間透析よりも多いため、この選択肢は間違いです。昼間透析は80%以上の割合で、夜間透析は15%以下の割合です。

- 透析導入の原因疾患で糖尿病性腎症が最も多いので、この選択肢は正しいです。次に多い原因疾患は慢性糸球体腎炎、腎硬化症と続きます。

- 透析対象者の死亡原因で肝不全が最も多いわけではないため、この選択肢は間違いです。透析対象者の死亡原因では心不全が最多で、次いで感染症、脳血管障害と続きます。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第93問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1: 食後すぐに運動を開始する。

2: 冷汗は高血糖発作の予兆である。

3: インスリン投与中は運動療法を中止する。

4: 空腹時血糖値が高いほど運動量を増やす。

5: 増殖性網膜症がある場合には運動強度を軽くする。

- 答え:5

- 解説:糖尿病の運動療法では、食後1~2時間後に運動を開始し、インスリン投与中でも運動が可能である。ただし、空腹時血糖値が高い場合や増殖性網膜症がある場合は注意が必要である。

- 食後すぐに運動を開始するのではなく、食後1~2時間後に運動を開始することで食後の高血糖が改善される。

- 冷汗は低血糖発作の予兆であり、高血糖発作では著しい口渇(脱水)、全身倦怠感、悪心、嘔吐などの消化器症状が生じる。

- インスリン投与中であっても運動療法は可能であり、投与後すぐに運動するときなどはインスリン投与量の減量が必要な場合がある。

- 空腹時血糖値が高い場合(空腹時血糖≧250mg/dL)は、運動を禁止・制限する必要がある。

- 増殖性網膜症がある場合は運動療法は原則禁忌であり、運動療法を継続してきた患者には強度を軽くするか中止する場合がある。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第94問

乳癌について正しいのはどれか。

1: 月経前に疼痛が増悪する。

2: 好発部位は乳房の外側上部である。

3: 好発年齢は20歳代である。

4: 5年生存率は40%前後である。

5: 我が国における発症率は欧米の3倍である。

- 答え:2

- 解説:乳癌は乳房の外側上部に好発し、40歳代後半から50歳代前半がピークである。疼痛は生じず、5年生存率は90%前後である。日本の発症率は欧米の約1/3である。

- 乳腺症は月経前に疼痛が増悪するが、乳癌は疼痛を生じないため、選択肢1は正しくない。

- 乳癌の好発部位は、乳房の外側上部が約半分を占め、次いで乳房の内側上部、外側下部、内側下部と続く。選択肢2は正しい。

- 乳癌の好発年齢は40歳代後半から50歳代前半がピークである。選択肢3は正しくない。

- 乳癌の5年生存率は、ステージにもよるが、90%前後である。選択肢4は正しくない。

- 我が国における乳癌の発症率は欧米の約1/3であるが、食生活の欧米化などに伴い徐々に日本でも増加している。選択肢5は正しくない。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第95問

介護保険について正しいのはどれか。

1: 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。

2: 65歳未満では給付を受けられない。

3: 要介護認定には主治医意見書が必要である。

4: 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。

5: ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。

- 答え:3

- 解説:介護保険に関する正しい情報は、要介護認定には主治医意見書が必要であるという選択肢3です。他の選択肢は誤りが含まれています。

- 要介護認定の申請は都道府県ではなく、市町村に対して行います。

- 65歳未満でも特定疾病の場合には介護保険の給付が受けられます。特定疾病には関節リウマチや脳血管疾患など16の疾病が指定されています。

- 要介護認定には主治医意見書が必要であり、正しい選択肢です。また、要介護者の心身の状況を調査する訪問調査が行われます。

- 要介護状態区分等は、要支援1・2と要介護1~5を合わせて7段階あるため、6段階ではありません。

- ケアプランはケアマネジャーのみでなく、対象者本人も作成することが可能です。

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第96問

高齢初発てんかんについて正しいのはどれか。

1: 特発性てんかんが多い。

2: 患者数は減少傾向にある。

3: 部分発作を呈することが多い。

4: てんかん重積状態に至ることはない。

5: 抗てんかん薬が無効であることが多い。

- 答え:3

- 解説:高齢初発てんかんは症候性てんかんが多く、患者数は増加傾向にあります。部分発作が多く、意識障害が起こることが多いため、誤診されることもあります。また、てんかん重積状態に至ることがあり、治療は抗てんかん薬が中心で効果が高いとされています。

- 選択肢1は間違いです。高齢初発てんかんの大部分は症候性てんかんであり、特発性てんかんは少ないです。特発性てんかんは小児に多く見られます。

- 選択肢2は間違いです。高齢初発てんかんの患者数は増加傾向にあります。これは高齢化社会の進行に伴って、高齢者のてんかん患者が増えているためです。

- 選択肢3は正しいです。高齢初発てんかんでは部分発作(特に複雑部分発作)を呈することが多いです。これは、けいれんがなく、意識が障害されることが多いため、誤診されることも多いです。

- 選択肢4は間違いです。高齢初発てんかんであっても、てんかん重積状態に至ることがあります。非けいれん性の重積状態のほか、複雑部分発作による重積状態も起こり得ます。

- 選択肢5は間違いです。高齢初発てんかん患者の治療は抗てんかん薬が中心であることが多く、また効果が高いとされています。ただし、個々の患者によっては抗てんかん薬の効果が異なるため、適切な薬物選択や用量調整が重要です。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第97問

器質性精神障害について正しいのはどれか。

1: 妄想はみられない。

2: 安定した人格を認める。

3: 記憶障害はみられない。

4: 抗精神病薬は投与しない。

5: 心理的要因の影響を受ける。

- 答え:5

- 解説:器質性精神障害は、脳の機能や構造に異常があることが原因で起こる精神障害であり、Alzheimer型認知症や脳血管障害、進行麻痺、頭部外傷、脳腫瘍などが成因となることがある。ストレスなどの心理的要因の影響を受けることがあります。

- 選択肢1は間違いです。器質性精神障害では、意識混濁や顕著な幻覚などが明らかでない場合でも、器質性妄想状態を呈することがあります。

- 選択肢2は間違いです。器質性精神障害では、人格変化や情意面の障害がみられることがあります。

- 選択肢3は間違いです。器質性精神障害では、急性期の意識障害の回復期などに健忘症候群がみられることがあります。

- 選択肢4は間違いです。器質性精神障害で生じる行動障害に対しては、抗精神病薬が処方されることがある。そのほか、抗うつ薬や睡眠導入剤などの向精神薬が処方されることもあります。

- 選択肢5は正しいです。器質性精神障害はストレスなどの心理的要因の影響を受けることがあります。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第98問

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の依存について正しいのはどれか。

1: 中高年者にはみられない。

2: 身体依存は形成されない。

3: 離脱症状としてせん妄がある。

4: 常用量であれば依存は形成されない。

5: 作用時間の長い薬剤の方が依存を形成しやすい。

- 答え:3

- 解説:ベンゾジアゼピン系睡眠薬は依存性があるため注意が必要であり、中高年者や長期使用による常用量依存の問題が指摘されている。また、離脱症状としてせん妄や抑うつ気分、記憶・集中力障害などの精神障害がみられる。

- 選択肢1は間違いです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬の依存は中高年者にもみられ、長期投与による常用量依存の問題が指摘されています。

- 選択肢2は間違いです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬の長期使用により身体依存が形成されることがあります。

- 選択肢3は正しいです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬の離脱症状としてせん妄や抑うつ気分、記憶・集中力障害などの精神障害がみられることがあります。

- 選択肢4は間違いです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、常用量であっても、長期使用により急に服用を中止すると、中断時症候がみられることがあります。

- 選択肢5は間違いです。ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、作用時間の長い薬剤の方が体内での蓄積が少ないため、依存を形成しづらいとされています。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第99問

「自分がやっていることなのに、自分がやっている感じがしない」と訴える患者の症状はどれか。

1: 恐怖症

2: 拒絶症

3: 離人症状

4: 心気症状

5: 感情鈍麻

- 答え:3

- 解説:この問題では、患者が「自分がやっていることなのに、自分がやっている感じがしない」と訴える症状について尋ねています。この症状は離人症状に該当します。

- 恐怖症は神経症性障害の一種で、通常は危険ではない状況や対象に対して不安が誘発され、それらを回避しようとする症状です。この症状は、自分がやっている感じがしないという訴えとは関係がありません。

- 拒絶症は緊張型統合失調症の症状の一つで、他人の命令や期待を態度や行動で拒否するものです。この症状も、自分がやっている感じがしないという訴えとは関係がありません。

- 離人症状は、うつ病や恐怖性不安障害、強迫性障害などで見られる症状で、自分の外の世界や自分自身に対する実感が薄れてしまい、自分が自分でないような感覚が生じるものです。この症状が「自分がやっていることなのに、自分がやっている感じがしない」という訴えに該当します。

- 心気症状は神経症性障害の一種で、身体的異常がないのに頭痛やめまいなどを感じ、病気ではないかと気を病むものです。この症状は、自分がやっている感じがしないという訴えとは関係がありません。

- 感情鈍麻は慢性期の統合失調症患者などに見られる症状で、普通であれば感情反応を引き起こすような刺激があるにも関わらず、感情が起こらない状態です。この症状も、自分がやっている感じがしないという訴えとは関係がありません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第100問

親しい人間関係を構築できず、奇異な考え方や風変わりな行動が継続してみられ、パーソナリティ障害を指摘された。最も考えられるのはどれか。

1: 演技性パーソナリティ障害

2: 依存性パーソナリティ障害

3: 統合失調型パーソナリティ障害

4: 猜疑性〈妄想性〉パーソナリティ障害

5: シゾイド〈統合失調質〉パーソナリティ障害

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する