理学療法士国家試験:第51回午前の過去問

第51回午前:第1問

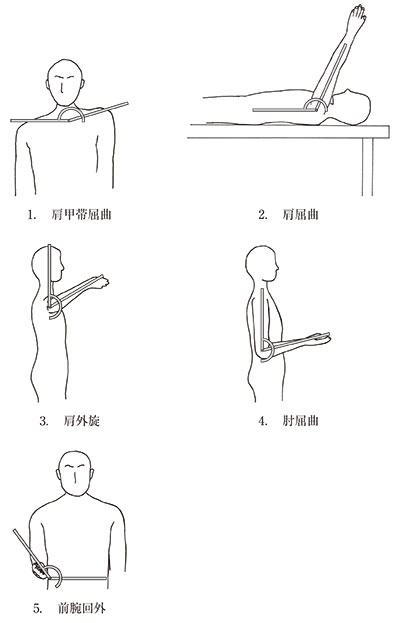

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しい方法はどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩屈曲

3: 肩外旋

4: 肘屈曲

5: 前腕回外

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第2問

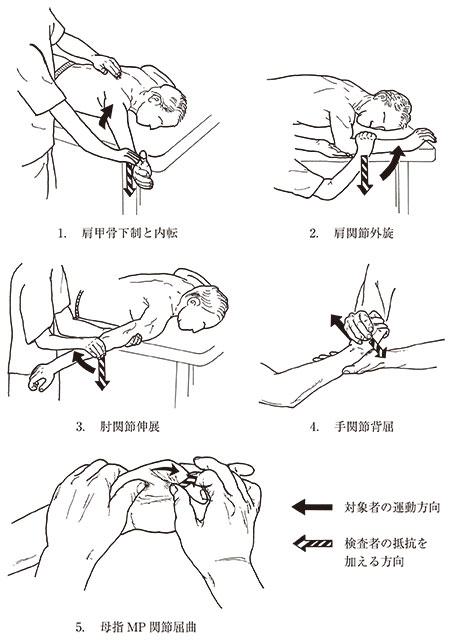

Danielsらの徒手筋力テストを図に示す。段階5の抵抗を加える位置が正しいのはどれか。3つ選べ。

1: 肩甲骨下制と内転

2: 肩関節外旋

3: 肘関節伸展

4: 手関節背屈

5: 母指MP関節屈曲

- 答え:1 ・4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第3問

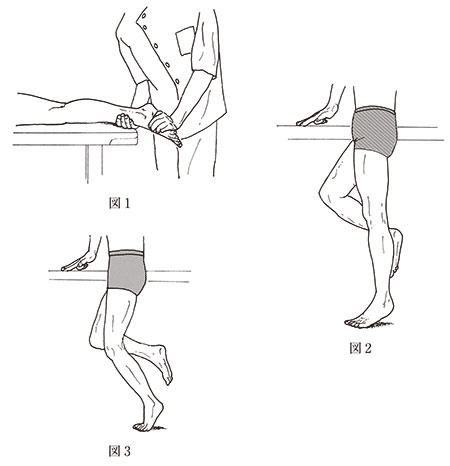

Danielsらの徒手筋力テスト(足関節底屈の検査)を図に示す。正しいのはどれか。

1: 図1で完全な底屈運動ができるが抵抗に耐えられなければ段階1である。

2: 図1で底屈運動に多少制限があっても抵抗に負けずに保てれば段階2である。

3: 図2で疲れなしに完全な底屈運動が1回行えれば段階3である。

4: 図2で完全な底屈運動が20回行えれば段階5である。

5: 図3は腓腹筋単独のテスト肢位である。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第4問

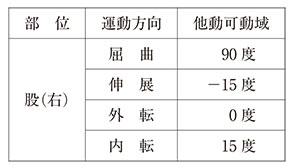

右股関節の可動域を表に示す。予想される歩行時の特徴はどれか。

1: 左Trendelenburg徴候

2: 上肢の振り幅の増加

3: 左の歩幅の減少

4: 腰椎後弯

5: 右鶏歩

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第5問

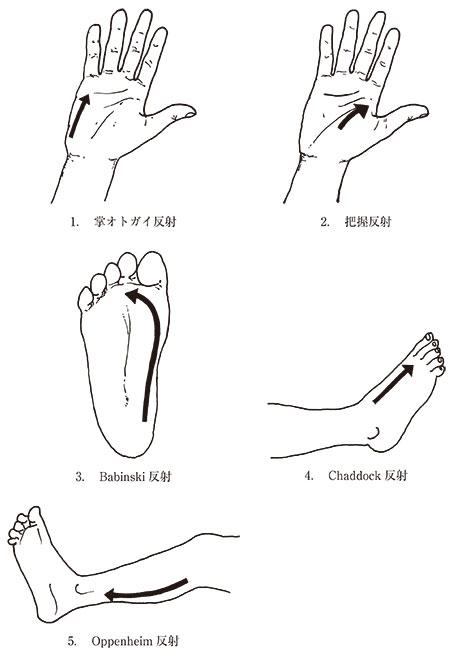

反射検査の刺激部位で正しいのはどれか。

1: 掌オトガイ反射

2: 把握反射

3: Babinski反射

4: Chaddock反射

5: Oppenheim反射

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第6問

6歳の男児。1か月前から左足部痛を訴えた。エックス線写真を示す。最も考えられるのはどれか。

1: Sever病

2: 舟状骨骨折

3: Freiberg病

4: 足根骨癒合症

5: 第1Köhler病

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

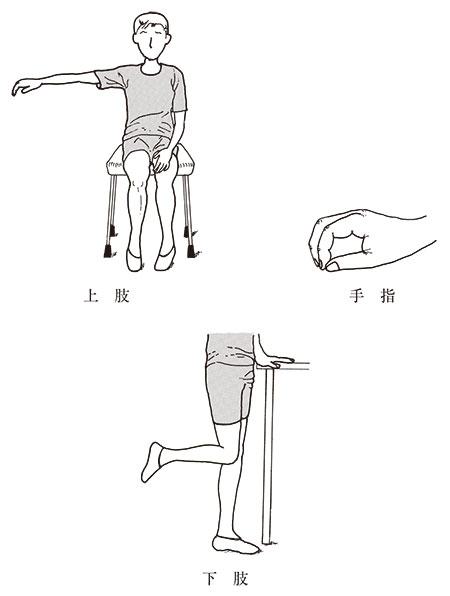

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅳ

2: 上肢Ⅳ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

3: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅴ

4: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

5: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅴ

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第8問

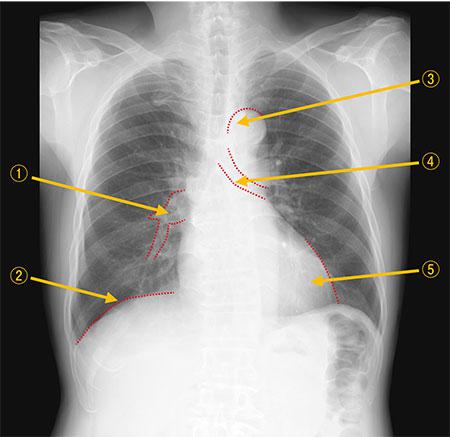

正常な胸部エックス線写真を示す。番号と解剖学的名称の組合せで正しいのはどれか。

1: ①―肺静脈

2: ②―肋骨

3: ③―下行大動脈

4: ④―気管支

5: ⑤―左房縁

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第9問

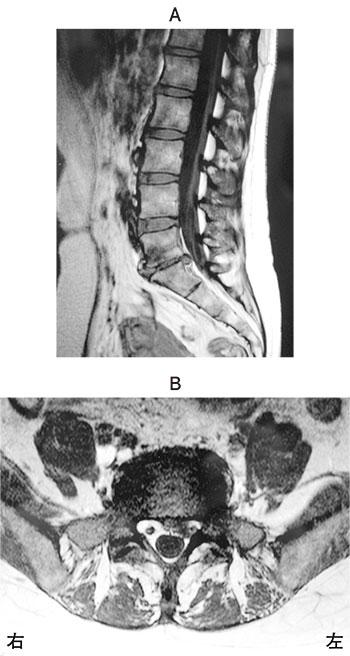

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(A)と水平断像(B)とを示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。この患者にみられる所見はどれか。

1: 左下腿内側の感覚障害

2: 左足部の感覚障害

3: 左大腿四頭筋の筋力低下

4: 右下腿外側の感覚障害

5: 右長母指伸筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第10問

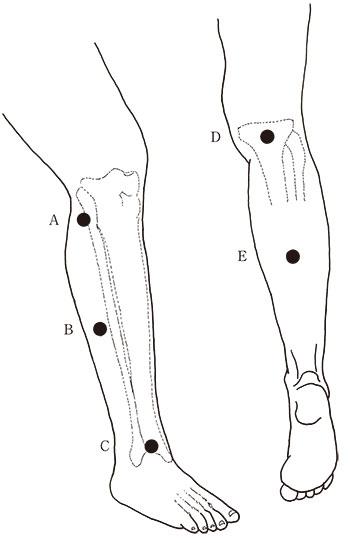

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

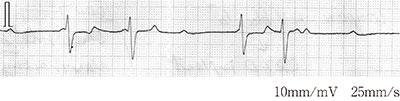

第51回午前:第12問

65歳の女性。慢性心不全。自宅でめまいと失神発作とを認めたため来院した。来院時の心電図を示す。この患者にみられるのはどれか。

1: 洞性頻脈

2: 心室頻拍

3: 心室期外収縮

4: Ⅰ度房室ブロック

5: Ⅲ度房室ブロック

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

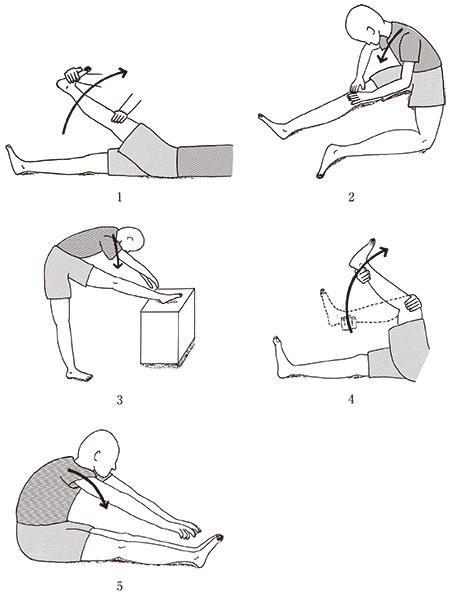

第51回午前:第13問

他の筋への影響を最小限にしてハムストリングスの伸張運動を行う場合、適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第14問

図のようなハンドリングを実施することで運動発達促進効果として期待されるのはどれか。

1: Galant反射の抑制

2: 下肢のキッキング促通

3: 正中位指向の促進

4: 体幹伸展筋の促通

5: 頭部回旋運動の促通

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

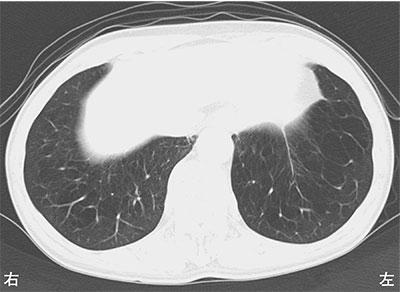

第51回午前:第17問

80歳の男性。胸部CTを示す。この患者で予想されるのはどれか。

1: 肥満

2: 残気量の低下

3: 一秒率の低下

4: 気道抵抗の低下

5: 肺コンプライアンスの低下

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第18問

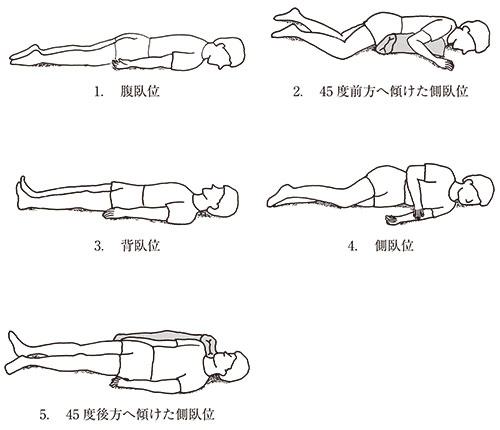

右外側肺底区の痰に対する体位排痰法(体位ドレナージ)で最も適切な体位はどれか。

1: 腹臥位

2: 45度前方へ傾けた側臥位

3: 背臥位

4: 側臥位

5: 45度後方へ傾けた側臥位

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

24歳の女性。2日前に室内での火災に巻き込まれ救急搬送された。35%の範囲の熱傷と診断され入院中。意識は清明。顔面から前頸部も受傷し煤のような色の痰がでる。肩甲帯から上腕にかけては植皮が必要な状態。骨盤と下肢とに傷害はみられない。この時期の理学療法として適切なのはどれか。

1: 患部局所の浮腫に対する弾性包帯による持続圧迫

2: 下肢に対する80%MVCでの筋力増強

3: 背臥位での持続的な頸部伸展位の保持

4: 尖足予防のための夜間装具の装着

5: Squeezingによる排痰

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第21問

関節可動域測定時の足部の内転の基本軸はどれか。

1: 第1中足骨の中央線

2: 第1中足骨と第2中足骨との間の中央線

3: 第2中足骨の中央線

4: 第2中足骨と第3中足骨との間の中央線

5: 第3中足骨の中央線

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第22問

筋とその短縮の有無を調べる検査との組合せで正しいのはどれか。

1: 腸腰筋―――――――Speedテスト

2: 縫工筋―――――――SLRテスト

3: 大腿直筋――――――Thomasテスト

4: 大腿筋膜張筋――――Oberテスト

5: ハムストリングス――Thompsonテスト

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第23問

健常者で最も歩行率が大きいのはどれか。

1: 5歳

2: 10歳

3: 20歳

4: 40歳

5: 80歳

- 答え:1

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第24問

加齢に伴う生理的変化について正しいのはどれか。

1: 胸腺が肥大する。

2: 筋の収縮速度が速くなる。

3: 視覚の明順応時間は変化しない。

4: 筋量は下肢より上肢の方が減少する。

5: 低音域より高音域が聞こえにくくなる。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第26問

左半側空間無視の治療法として適切でないのはどれか。

1: 視覚探索練習

2: 体幹の右への回旋

3: プリズム適応療法

4: 後頸部経皮的通電刺激

5: カロリック刺激(Caloric stimulation)

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第27問

伝導失語の言語的特徴はどれか。

1: ジャーゴン

2: 音韻性錯語

3: 非流暢性発話

4: 重度な理解障害

5: 良好な復唱機能

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第28問

注意障害で、料理中にかかってきた電話に気付くことができないという現象が認められるのはどれか。

1: 注意の選択性障害

2: 注意の持続性障害

3: 注意の転換性障害

4: 注意の配分性障害

5: 方向性の注意障害

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第29問

Parkinson病のHoehn&Yahrの重症度分類ステージで適切なのはどれか。

1: ステージⅠでは両側の機能障害がみられる。

2: ステージⅡでは姿勢反射障害がみられる。

3: ステージⅢでは機能障害の左右差が顕著となってくる。

4: ステージⅣでは日常生活に制限があり転倒しやすい。

5: ステージⅤでは日常生活に制限が大きいが手すり歩行は可能である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第30問

四肢遠位部の筋力低下を特徴とするのはどれか。

1: 肢帯型筋ジストロフィー

2: 福山型筋ジストロフィー

3: 筋強直性ジストロフィー

4: Duchenne型筋ジストロフィー

5: 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第31問

Guillain-Barré症候群でみられにくいのはどれか。

1: 誤嚥

2: 運動時痛

3: 温痛覚脱失

4: 起立性低血圧

5: 拘束性換気障害

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第32問

末梢性めまいに対する理学療法で適切なのはどれか。

1: めまいを生じないよう服薬後に運動療法を行う。

2: 椎骨脳底動脈循環不全に準じた運動療法を行う。

3: Ménière病にはEpley法が有効である。

4: 回復期には注視眼振が出現しやすいので固視を促す運動を行う。

5: 寝返りや振り向き動作などによる回転刺激で前庭代償を促す。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第33問

脊髄損傷患者(第5頸髄節まで機能残存)が可能な動作はどれか。2つ選べ。

1: 肩関節外転

2: 肘関節伸展

3: 前腕回外

4: 手関節背屈

5: 指伸展

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第34問

関節リウマチに合併しやすいのはどれか。

1: 内反足

2: 脊椎分離症

3: Heberden結節

4: Dupuytren拘縮

5: 指伸筋腱皮下断裂

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第35問

遠城寺式乳幼児分析的発達検査において、つたい歩きをする時期に可能なのはどれか。

1: 2語言える。

2: ボールを前に蹴る。

3: まねて直線を引く。

4: 積み木を2つ重ねる。

5: コップを自分で持って飲む。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第36問

脳性麻痺の痙直型両麻痺で生じやすい肢位はどれか。

1: 踵足

2: 外反母趾

3: 股関節外転位

4: 股関節外旋位

5: クラウチング肢位

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第37問

切断と断端長の計測部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕切断―――上腕骨大結節から断端末

2: 前腕切断―――肘頭から断端末

3: 大腿切断―――坐骨結節から断端末

4: 膝関節離断――大転子から断端末

5: 下腿切断―――膝蓋骨上縁から断端末

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第38問

頸椎の可動性を最も制限するのはどれか。

1: SOMI装具

2: ネックカラー

3: ハローベスト

4: Milwaukee装具

5: フィラデルフィアカラー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第39問

神経筋再教育について正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 他動運動を用いることはない。

3: 骨関節障害には適用できない。

4: 意識がない状態でも適用できる。

5: 完全脱神経筋の治療として有効である。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第40問

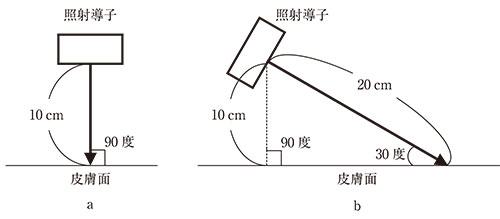

極超短波治療の図を示す。aに対するbの強度はどれか。

1: 1/2

2: 1/4

3: 1/6

4: 1/8

5: 1/16

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第41問

心筋梗塞の再発危険因子として誤っているのはどれか。

1: 加齢

2: 肥満

3: 高血圧

4: 身体活動量の低下

5: 高HDLコレステロール血症

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第42問

呼吸機能検査で求められる値について正しいのはどれか。

1: %肺活量 = 肺活量 ÷ 全肺気量

2: 肺活量 = 予備吸気量 + 予備呼気量

3: 1秒率 = 予測値に対する1秒量の割合

4: 機能的残気量 = 残気量 + 予備吸気量

5: 最大吸気量 = 予備吸気量 + 1回換気量

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第43問

血液透析中の慢性腎臓病(CKD)の生活指導で適切なのはどれか。

1: 有酸素運動を行う。

2: 蛋白質の摂取は制限しない。

3: カリウムの摂取は制限しない。

4: ナトリウムの摂取は制限しない。

5: シャント側の手の運動は禁忌である。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第44問

成人に対する喀痰の吸引について適切なのはどれか。

1: 理学療法士は行わない。

2: 吸引圧は最大で20 kPaとする。

3: 1回の吸引は20秒以上かけて行う。

4: 吸引カテーテルは気管分岐部まで挿入する。

5: 吸引カテーテルは吸引圧をかけながら素早く挿入する。

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第45問

ICFで身体構造・心身機能の第一評価点(小数点1桁)が示すのはどれか。

1: 障害の程度や大きさ

2: 阻害因子の有無

3: 障害された範囲

4: 時間的な経過

5: 実行状況

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第46問

新しい運動を学習するときに患者の手続き記憶に変換される段階はどれか。

1: 患者に理想とする運動パターンを言葉で教示しているとき。

2: 患者に運動課題を提示しつつ説明しているとき。

3: 患者が運動を試行錯誤しているとき。

4: 患者が正しい運動パターンを反復練習しているとき。

5: 患者が実際の生活環境で実践しているとき。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第49問

介入研究に該当するのはどれか。

1: 特定の集団での継続的な治療の観察

2: 通常行われている治療の効果判定

3: 2群に分けた治療の前向き比較

4: 複数データによる横断的比較

5: 過去の治療成績間の比較

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第50問

事故・過誤に関連した用語の説明で適切なのはどれか。

1: 有害事象とは生命に直結する事故である。

2: インシデントとは重大な事故の発生である。

3: コンプライアンスとは法令を逸脱する行為である。

4: アクシデントでは医療従事者の過誤の有無を問わない。

5: Heinrichの法則では重篤な事故の数は軽微な事故の数と反比例する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第51問

内胚葉に由来するのはどれか。

1: 中枢神経

2: 腸管

3: 血管

4: 筋

5: 骨

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第52問

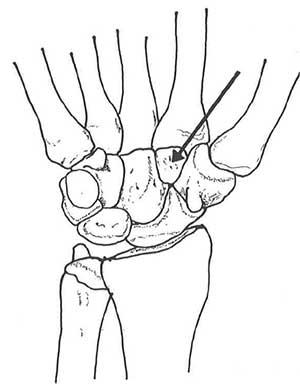

手根骨を図に示す。矢印の部位はどれか。

1: 有鈎骨

2: 有頭骨

3: 舟状骨

4: 小菱形骨

5: 大菱形骨

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第53問

脊髄について正しいのはどれか。

1: 下端は第5腰椎までである。

2: 後根は脊髄神経節をつくる。

3: 終糸は尾骨前面に付着する。

4: 中心管の周囲に白質が存在する。

5: 脊髄円錐は脳と脊髄の移行部である。

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第54問

閉鎖神経に支配されるのはどれか。

1: 薄筋

2: 縫工筋

3: 半腱様筋

4: 半膜様筋

5: 大腿二頭筋長頭

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第55問

痛覚の脊髄神経路で正しいのはどれか。

1: 薄束

2: 楔状束

3: 赤核脊髄路

4: 外側脊髄視床路

5: 外側皮質脊髄路

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第57問

上大静脈と下大静脈とを結ぶ静脈はどれか。

1: 奇静脈

2: 腎静脈

3: 脾静脈

4: 鎖骨下静脈

5: 上腸間膜静脈

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第58問

消化器系について正しいのはどれか。

1: 食道は気管の前方に位置する。

2: 胃体の下端部を胃底という。

3: 十二指腸は粘膜ヒダに富む。

4: 空腸に続いて回腸がある。

5: 横行結腸右端は下行結腸に連なる。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第59問

平衡聴覚器について正しいのはどれか。

1: 半規管は頭部の回転運動を感知する。

2: 半規管は蝸牛神経の支配を受ける。

3: 半規管にはコルチ器が存在する。

4: 蝸牛管は内リンパの流れが受容器の刺激となる。

5: 蝸牛管には耳石が存在する。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第60問

皮膚について誤っているのはどれか。

1: 立毛筋は横紋筋である。

2: 表皮には基底層が含まれる。

3: 真皮には感覚受容器が分布する。

4: エクリン腺は全身の皮膚に分布する。

5: 皮下組織は脂肪細胞で占められている。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第61問

破骨細胞について正しいのはどれか。

1: 骨小腔に存在する。

2: 骨芽細胞を破壊する。

3: 不動で活性が低下する。

4: 巨大な多核細胞である。

5: プロテオグリカンを合成する。

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第62問

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1: 電気刺激を与えた場合に筋活動電位が収縮に先行して生じる。

2: 支配神経に単一刺激を加えて起こる収縮を単収縮という。

3: 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。

4: 刺激頻度を5~6 Hzに上げると強縮が起こる。

5: 速筋は遅筋に比べ強縮を起こす刺激頻度の閾値が高い。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第63問

神経筋接合部の神経伝達物質はどれか。

1: ドパミン

2: セロトニン

3: アドレナリン

4: γアミノ酪酸

5: アセチルコリン

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第64問

運動時の変化について正しいのはどれか。

1: 脳の血流量が増加する。

2: 皮膚血流量が減少する。

3: 内臓血管の拡張が起こる。

4: 骨格筋の血管収縮が起こる。

5: 心臓への静脈還流量が増加する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第65問

強制呼気時に働く筋はどれか。

1: 胸鎖乳突筋

2: 外肋間筋

3: 大胸筋

4: 横隔膜

5: 腹斜筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第66問

胆汁について正しいのはどれか。

1: pHは酸性である。

2: 消化酵素が含まれる。

3: 胆細管から分泌される。

4: 総胆管から小腸内に排出される。

5: 小腸内の胆汁は大半が大腸で再吸収される。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第67問

体温について正しいのはどれか。

1: 甲状腺ホルモンは熱産生を減少させる。

2: 末梢血管収縮で熱放散が低下する。

3: 体温調整中枢は小脳にある。

4: 食物摂取により低下する。

5: 夜間睡眠時に上昇する。

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第68問

排卵を誘発するのはどれか。

1: 黄体ホルモン上昇

2: オキシトシン上昇

3: 卵巣ホルモン低下

4: 黄体形成ホルモン上昇

5: 卵胞刺激ホルモン低下

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第69問

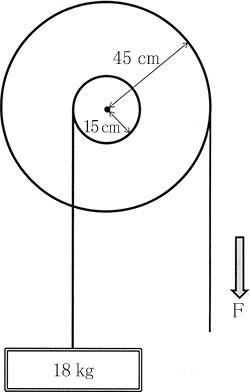

図のような輪軸を利用して、力Fで18 kgの物体を引き上げた(ひもの摩擦と重さは無視できるものとする)。ひもを引く最小限の力Fはどれか。ただし、100 gの物体を引き上げるのに必要な力を1 Nとする。

1: 20 N

2: 60 N

3: 180 N

4: 540 N

5: 1,620 N

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第70問

肩関節の外旋筋はどれか。

1: 肩甲下筋

2: 広背筋

3: 三角筋前部

4: 小円筋

5: 大胸筋

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第71問

手について正しいのはどれか。

1: 側副靱帯はMP関節屈曲で緊張する。

2: 母指のCM関節は3度の自由度をもつ。

3: 手のアーチ構造は横アーチのみからなる。

4: 手掌の皮膚は手背の皮膚に比べ伸展性に富む。

5: 鉤形握りは母指と他の指の対立運動により可能となる。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第72問

足部縦アーチの保持に関与する筋・靱帯で正しいのはどれか。

1: 虫様筋

2: 後脛骨筋

3: 前距腓靱帯

4: 短母指伸筋

5: 浅横中足靱帯

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第73問

顔面の筋の作用で正しいのはどれか。

1: 頰筋は頰壁を歯列に押し付ける。

2: 大頰骨筋は下唇を下制する。

3: オトガイ筋は口裂を閉じる。

4: 口輪筋は口角を挙上する。

5: 鼻根筋は鼻孔を広げる。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第75問

輸血時に移植片対宿主病が起こる可能性が最も高いのはどれか。

1: 血小板濃厚液

2: 新鮮血

3: 新鮮冷凍血漿

4: 赤血球濃厚液

5: 保存血

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第76問

良性腫瘍と比較した悪性腫瘍の特徴はどれか。

1: 出血壊死が少ない。

2: 細胞の分化度が高い。

3: クロマチンが増加する。

4: 膨脹性発育がみられる。

5: 細胞質に対して核の占める割合が小さい。

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第78問

転移・逆転移で適切なのはどれか。

1: 転移は逆転移を誘発する。

2: 陰性転移の解釈は避ける。

3: 逆転移は治療の阻害因子となる。

4: 逆転移は治療者の意識的反応である。

5: 心理治療の目標は陽性転移の出現である。

- 答え:1

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第79問

「自分が幼稚園に行っている間にお母さんがいなくなってしまう」と思いこみ、登園をしぶる心理はどれか。

1: 退行

2: 抑圧

3: 置き換え

4: 反動形成

5: 分離不安

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第80問

遅延再生を含まないのはどれか。

1: リバーミード行動記憶検査〈RBMT〉

2: Mini Mental State Examination〈MMSE〉

3: 改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉

4: Rey Auditory Verbal Learning Test〈RAVLT〉

5: Raven’s Colored Progressive Matrices〈RCPM〉

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第81問

技法としてホームワーク<宿題>を用いるのはどれか。

1: 内観療法

2: 森田療法

3: 現存在分析

4: 認知行動療法

5: 精神分析療法

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第82問

長期の安静臥床によって上昇するのはどれか。

1: 免疫能

2: 耐糖能

3: 静脈還流量

4: 尿中カルシウム

5: クレアチニン・クリアランス

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第83問

Gerstmann症候群に認められるのはどれか。

1: 健忘

2: 失算

3: 失構音

4: 遂行機能障害

5: 半側空間無視

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第84問

Barthel Indexで正しいのはどれか。

1: 歩行には坂道歩行を含まない。

2: 100点であれば社会生活に支障はない。

3: トイレ動作にはトイレの出入りを含まない。

4: 食事動作は補助具を使用しない状態で評価する。

5: 車椅子からベッドへの移乗には車椅子操作は含まない。

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第85問

赤血球沈降速度が低下するのはどれか。

1: 貧血

2: 肝硬変

3: 悪性腫瘍

4: 細菌感染

5: 播種性血管内凝固症候群〈DIC〉

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第86問

食道静脈瘤について正しいのはどれか。

1: 食道の中下部に好発する。

2: 吐血はコーヒー残渣様である。

3: 門脈圧の低下が原因で形成される。

4: 治療は食道離断術が第一選択である。

5: 初期のものは内視鏡で観察すると赤色にみえる。

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第87問

アルコール性肝障害について正しいのはどれか。

1: アルコール性肝炎は自覚症状に乏しい。

2: アルコール性脂肪肝では腹痛がみられる。

3: アルコール積算飲酒量と肝障害の発症率は無関係である。

4: アルコール性肝硬変では断酒を続けても組織病変は正常化しない。

5: アルコール性肝硬変では肝細胞癌の発症率が健常者の3倍以上である。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第88問

心不全に特徴的な呼吸はどれか。

1: 下顎呼吸

2: 陥没呼吸

3: 奇異呼吸

4: 起座呼吸

5: 鼻翼呼吸

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第89問

6~12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1: Ⅰ ― 階段で手すり使用

2: Ⅱ ― 装具なしで歩行

3: Ⅲ ― 不整地の歩行

4: Ⅳ ― 通常の椅子で座位保持

5: Ⅴ ― 寝返り可能

- 答え:2

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第90問

福山型筋ジストロフィーについて正しいのはどれか。

1: 男児のみに発症する。

2: 初発症状は3歳前後でみられる。

3: 精神遅滞はDuchenne型に比べて少ない。

4: 発症頻度はDuchenne型に比べて少ない。

5: 15歳以降も歩行が可能であることが多い。

- 答え:4

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第91問

加齢による身体構成成分の変化において若年時と比べて体重比が増加するのはどれか。

1: 骨塩

2: 脂肪

3: 細胞外液

4: 細胞内液

5: 細胞性固形物

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第92問

認知症をきたす疾患で脳外科的手術によって認知機能が改善する可能性があるのはどれか。2つ選べ。

1: Lewy小体型認知症

2: 進行性核上性麻痺

3: 慢性硬膜下血腫

4: Wernicke脳症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3 ・5

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第93問

頸椎後縦靱帯骨化症の症候で正しいのはどれか。

1: 鉛管様固縮

2: 間欠性跛行

3: 膀胱直腸障害

4: 下肢腱反射消失

5: Wrightテスト陽性

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第94問

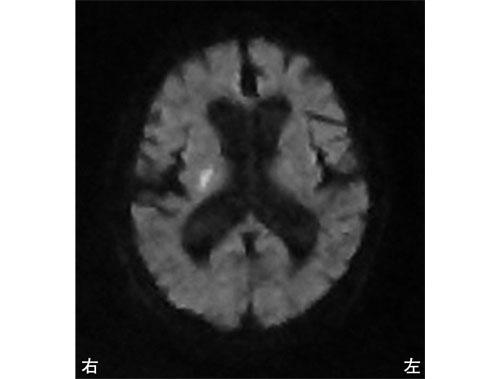

突然の左不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後3時間の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 脳出血

2: 脳梗塞

3: 脳腫瘍

4: 脳動静脈瘻

5: くも膜下出血

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第95問

病態とその治療薬の組合せで正しいのはどれか。

1: 関節リウマチ ― メトトレキサート

2: ジスキネジア ― L-dopa

3: 重症筋無力症 ― 抗コリン薬

4: 前立腺肥大症 ― 男性ホルモン

5: 消化管出血 ― アスピリン

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第96問

病名と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頭側頭型認知症 ― 脱抑制

2: 進行性核上性麻痺 ― 取り繕い

3: 皮質基底核変性症 ― 認知の変動

4: Lewy小体型認知症 ― 肢節運動失行

5: Alzheimer型認知症 ― 垂直性眼球運動障害

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第97問

統合失調症の前駆期にみられるのはどれか。

1: 聴覚過敏

2: 奇異な妄想

3: 滅裂な思考

4: 感情の平板化

5: 緊張病症候群

- 答え:1

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第98問

笑いなどの強い情動で突然に筋緊張が低下し脱力する。このような症状がみられるのはどれか。

1: 欠神てんかん

2: 側頭葉てんかん

3: ナルコレプシー

4: 血管迷走神経失神

5: Jackson型てんかん

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第99問

見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。

1: 依存性パーソナリティ障害

2: 演技性パーソナリティ障害

3: 回避性パーソナリティ障害

4: 境界性パーソナリティ障害

5: 自己愛性パーソナリティ障害

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第100問

全般的な知能に大きな低下はなく、文字を読めば分かるが書くことができない。このような症状がみられるのはどれか。

1: 学習障害

2: 行為障害

3: 広汎性発達障害

4: Tourette症候群

5: 注意欠如・多動性障害

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する