理学療法士国家試験:第52回午前の過去問

第52回午前:第1問

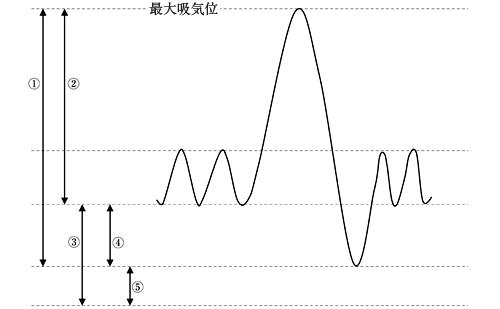

スパイログラムを図に示す。予備呼気量はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第2問

Danielsらの徒手筋力テストについて正しいのはどれか。

1: 検査は段階5から実施する。

2: 徒手抵抗は検査する関節の近位部に加える。

3: 繰り返し実施することで筋持久力を評価する。

4: 段階2は重力の影響を最小限にした肢位で実施する。

5: 抑止(ブレーク)テストでは徐々に徒手抵抗を強くする。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

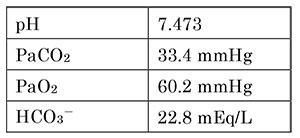

動脈血ガス分析の結果を表に示す。正しいのはどれか。

1: 呼吸性アシドーシス

2: 代謝性アルカローシス

3: 共用基準範囲

4: 代謝性アシドーシス

5: 呼吸性アルカローシス

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

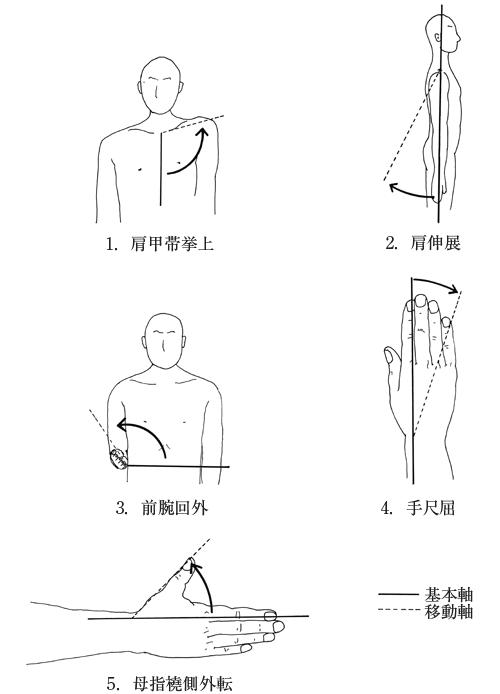

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第5問

Danielsらの徒手筋力テストの結果を表に示す。表以外の筋に異常はみられない。関節可動域はすべて正常範囲である。通常速度で直線歩行したときに予想されるのはどれか。

1: 左の踵足歩行

2: 右の尖足歩行

3: 左遊脚中期の分回し

4: 右のTrendelenburg徴候

5: 右遊脚後期の膝過伸展傾向

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

30歳の男性。スキーで転倒して受傷した。エックス線写真を示す。肩脱臼整復後に肩関節内転・内旋位で固定されたが、上腕の外側上部に感覚鈍麻を訴えた。合併症の神経麻痺はどれか。

1: 腋窩神経

2: 肩甲上神経

3: 肩甲下神経

4: 尺骨神経

5: 正中神経

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第8問

44歳の女性。関節リウマチ。エックス線写真を示す。身の回りのことはできるが、仕事は行えない。この患者のSteinbrockerの分類はどれか。

1: ステージⅡ、クラスⅡ

2: ステージⅢ、クラスⅢ

3: ステージⅢ、クラスⅣ

4: ステージⅣ、クラスⅢ

5: ステージⅣ、クラスⅣ

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第9問

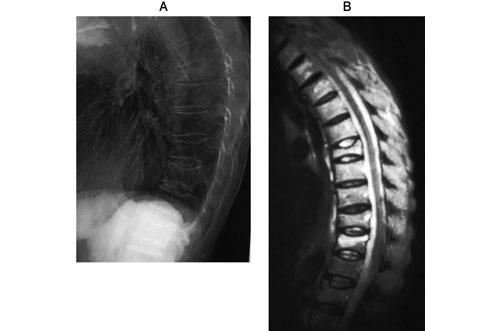

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(A)とMRI(B)を示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

62歳の男性。Parkinson病。起立と歩行は可能であるが、歩行中の方向転換時には不安定となり転倒しそうになる。姿勢反射障害もみられる。独居で日常生活はほぼ自立しているが、通院には介助が必要である。この患者のHoehn & Yahrの重症度分類ステージはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第11問

35歳の女性。橈骨遠位端骨折後に右上肢にCRPS〈複合性局所疼痛症候群〉を生じた。この患者にみられる所見に合致しないのはどれか。

1: 浮腫

2: 痛覚鈍麻

3: 発汗異常

4: アロディニア

5: 皮膚温の変化

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第12問

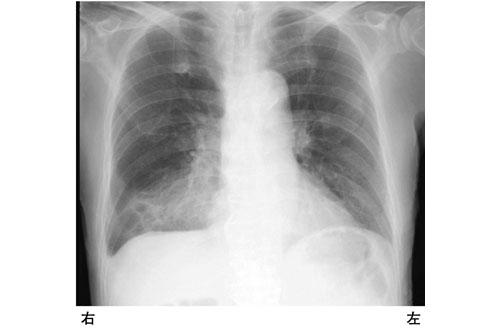

嚥下障害がある患者の胸部エックス線写真を示す。予想される理学所見はどれか。

1: 胸痛

2: 乾性咳嗽

3: 頸静脈怒張

4: 右胸部打診で鼓音

5: 右胸部聴診で水疱音

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なのはどれか。

1: 足底板による固定

2: 足関節周辺の保温

3: 足関節底屈位での固定

4: 強擦法による下腿部のマッサージ

5: 端座位による下腿下垂位での安静

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第15問

52歳の女性。7年前に右の乳癌に対して腋窩リンパ節郭清を伴う乳房部分切除術が行われ、術後に化学療法と放射線療法が行われた。5年前から右上肢リンパ浮腫が出現したため日常生活においては弾性スリーブを装着していた。リンパ浮腫が悪化してきたため受診し、リンパ浮腫重症度分類ステージⅡと診断された。日常生活指導として適切なのはどれか。

1: むだ毛を処理する。

2: 皮膚の保湿をする。

3: 水分摂取を制限する。

4: 入浴は熱い温度で長湯をする。

5: 腕を締め付けるような服を着る。

- 答え:2

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第16問

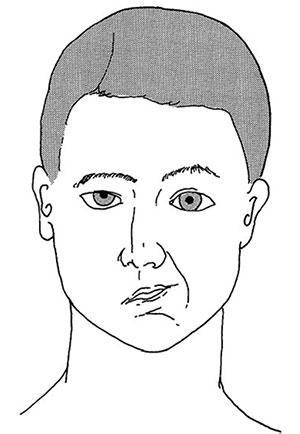

46歳の男性。前日夜に冷たい風に当たり、翌朝目が覚めると右顔面の腫れぼったさを感じた。昼食時に食事が口からこぼれることに気が付き、近くの神経内科を受診した。開眼安静時の顔面の状態を図に示す。この患者で正常に保たれる運動はどれか。

1: 額にしわを寄せる。

2: 眉をひそめる。

3: まぶたを閉じる。

4: 奥歯を噛む。

5: 口唇を閉じ突き出す。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第17問

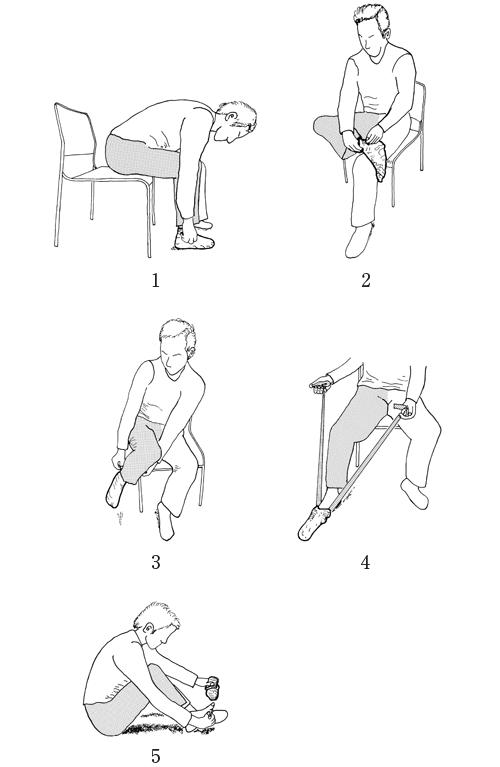

右人工股関節置換術(後方侵入)後の患者の靴下の着脱動作として正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第19問

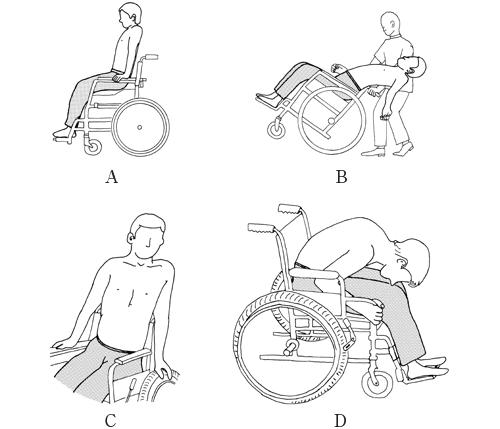

脊髄損傷患者の車椅子上での除圧動作を図に示す。損傷レベルの上位から下位への順序で正しいのはどれか。

1: B → C → D → A

2: B → D → C → A

3: C → B → A → D

4: D → B → A → C

5: D → C → B → A

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

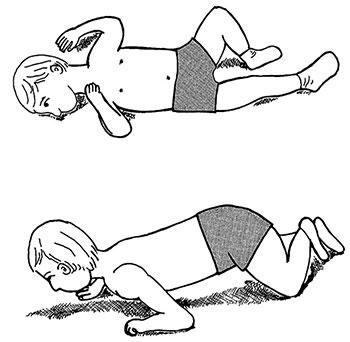

第52回午前:第20問

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第21問

中枢神経障害の回復機序に関するアンマスキング〈unmasking〉の説明として適切なのはどれか。

1: 神経損傷で抑制シナプスが活動しなくなったために機能が発現する。

2: 脱神経のために受容体抗体ができ興奮性を高める。

3: 神経線維が脱神経領域に伸びてシナプス形成する。

4: 損傷部位より下位の組織が再編成されて機能する。

5: 軸索切断後、近位部から神経線維が再生する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第22問

成人に対する一次救命措置で正しいのはどれか。

1: 呼吸数を測定する。

2: 人工呼吸は10回以上連続して行う。

3: 胸骨圧迫は1分間に10回の頻度で行う。

4: 人工呼吸は胸が上がる程度の空気を吹き込む。

5: 胸骨圧迫は胸が1 cm程度沈む強さで圧迫する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第23問

対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。

1: 横断研究

2: 記述的研究

3: コホート研究

4: 症例対照研究

5: 無作為化比較試験

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第24問

嫌気的代謝の過程で生成される物質はどれか。

1: クエン酸

2: コハク酸

3: フマル酸

4: ピルビン酸

5: αケトグルタル酸

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第25問

フレイルの説明で正しいのはどれか。

1: サルコペニアと関連がある。

2: 体重は増加している者が多い。

3: 虚弱高齢者とは区別される病態を有する。

4: 地域在住高齢者での該当者は2%程度である。

5: 精神的な活力の低下は判断の要素に含まれない。

- 答え:1

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第26問

医療面接における自由質問法はどれか。

1: 「ご家族は何人ですか」

2: 「お名前を教えてください」

3: 「いつ頃から痛み出しましたか」

4: 「どのようなことでお困りですか」

5: 「痛いところは右ですか。左ですか」

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第27問

延髄の障害でみられやすい症状はどれか。

1: 兎眼

2: 眼瞼下垂

3: 共同偏視

4: 舌の運動障害

5: 対光反射の障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第28問

関節を他動的に動かしたときの正常な最終域感と関節運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 骨 性―――――――手指中手指節〈MP〉関節伸展

2: 靱帯の伸張―――――下肢伸展挙上〈SLR〉

3: 軟部組織の接近―――膝関節屈曲

4: 筋の伸張感―――――肘関節伸展

5: 関節包の伸張――――前腕回外

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第29問

注意機能の評価はどれか。

1: SCT

2: MMPI

3: バウムテスト

4: TMT〈trail making test〉

5: Kohs立方体組合せテスト

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第31問

杖のチェックアウトについて正しいのはどれか。

1: ロフストランド杖の前腕支え位置は前腕近位1/3とする。

2: T字杖の握りは肘関節が45度屈曲する位置とする。

3: 松葉杖の脇当て位置は腋窩から15 cm下方とする。

4: 杖の長さは病態によらず同じ方法で決める。

5: 杖先ゴムの状態確認は年に1回行う。

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

鵞足をつくるのはどれか。

1: 大腿二頭筋

2: 内側広筋

3: 半腱様筋

4: 腓腹筋

5: ヒラメ筋

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第33問

脳血管障害の評価として用いられる評価法について正しいのはどれか。

1: mRSの評価項目に筋緊張がある。

2: SIASの評価項目に意識障害がある。

3: GCSの評価項目に関節可動域がある。

4: NIHSSの評価項目にバランスがある。

5: Fugl-Meyer Assessmentの評価項目に感覚機能がある。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第34問

Parkinson病で主にみられる徴候はどれか。2つ選べ。

1: 眼振

2: 突進現象

3: 動作時振戦

4: 歯車様固縮

5: ミオクローヌス

- 答え:2 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第35問

Duchenne型筋ジストロフィーにみられる症状はどれか。

1: 踵足変形

2: 視力低下

3: 深部感覚障害

4: Babinski反射陽性

5: 下腿三頭筋仮性肥大

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第36問

うっ血性心不全でみられるのはどれか。

1: 咳嗽

2: 皮膚紅潮

3: 頸動脈雑音

4: 心胸郭比40%

5: 初期の体重減少

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第37問

工場生産労働者の腰痛対策として、産業理学療法の観点から優先度が低いのはどれか。

1: 作業姿勢の評価

2: 作業方法の変更

3: 職場の配置転換

4: ストレスの軽減

5: 労働生産性の維持

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第38問

超音波治療が可能なのはどれか。

1: 金属プレートによる骨折固定部位

2: 血友病性関節症

3: 小児の大腿骨下端部

4: 深部静脈血栓症

5: 転移性骨腫瘍部位

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第39問

脳卒中片麻痺者の応用歩行練習について麻痺側から行う場合が多いのはどれか。

1: エスカレーターに乗るとき

2: 低い障害物をまたぐとき

3: 急なスロープを上るとき

4: 階段を上るとき

5: バスに乗るとき

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第41問

関節リウマチの症状と理学療法の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩関節痛――――――持続伸張運動

2: 手指の変形―――――超音波療法

3: 足の外反母指――――金属支柱付短下肢装具

4: 膝関節外反変形―――外側ウェッジ

5: 環軸関節亜脱臼―――頸椎前屈姿勢の予防

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第42問

エネルギー蓄積機能によって大きな推進力を得る目的で使われる義足の足部はどれか。

1: 単軸足

2: SAFE足

3: SACH足

4: フレックス足

5: Greissinger足

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第43問

3歳6か月の脳性麻痺児で、ロフストランド杖などの手に持つ移動器具を使用して歩行可能である。この児のGMFCSのレベルはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第44問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 運動によって腎血流は増加する。

2: 血液透析日にも運動療法が行われる。

3: 運動療法によって糸球体濾過量が改善する。

4: 下肢の浮腫には起立台での起立練習が有効である。

5: 病期分類ステージ5の症例では5~6 METsの運動が適応となる。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第45問

がん患者の緩和ケア病棟におけるリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: QOLより機能回復を優先する。

2: 肺癌では呼吸介助は禁忌となる。

3: 疼痛に対して温熱療法は禁忌である。

4: 病名告知を前提として理学療法を行う。

5: 骨転移の有無に合わせて理学療法の内容を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第46問

三次予防に含まれるのはどれか。

1: 早期発見

2: 早期治療

3: 予防接種

4: 健康増進

5: リハビリテーション

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第47問

要介護認定の審査で、要支援2と要介護1の違いを判定する要素はどれか。

1: 歩行速度

2: 対象者の意欲

3: 状態の不安定性

4: 家族の介護負担感

5: 要介護認定等基準時間

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第49問

Heinrichの法則について正しいのはどれか。

1: 有害事象を6段階で示している。

2: 多くの人が関わると事故が多くなる。

3: 1つの大事故に対して多数の小さな事故が発生している。

4: およそ2割の人の努力で8割の事故を防ぐことができる。

5: 二重の確認によって事故を3割程度減少させることができる。

- 答え:3

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第50問

側方突進が出現する可能性が最も高い病変部位はどれか。

1: 小脳虫部

2: 黒質緻密部

3: 視床内側部

4: 延髄外側部

5: 内包後脚部

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第51問

外胚葉から発生するのはどれか。

1: 脳

2: 心臓

3: 膀胱

4: 卵巣

5: 骨格筋

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第52問

体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。

1: 歯突起

2: 結節間溝

3: 胸骨角

4: 顆間隆起

5: 舟状骨粗面

- 答え:3 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第53問

回旋筋腱板を構成する筋はどれか。2つ選べ。

1: 棘上筋

2: 肩甲挙筋

3: 広背筋

4: 小円筋

5: 前鋸筋

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第54問

第2中手骨底に付着する筋はどれか。

1: 円回内筋

2: 尺側手根屈筋

3: 浅指屈筋

4: 長掌筋

5: 橈側手根屈筋

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第55問

胸椎に付着する筋はどれか。

1: 外腹斜筋

2: 肩甲挙筋

3: 前鋸筋

4: 僧帽筋

5: 内腹斜筋

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第56問

二重神経支配の筋はどれか。

1: 長内転筋

2: 大内転筋

3: 中間広筋

4: 半膜様筋

5: ヒラメ筋

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第57問

脳血管とその還流域の組合せで正しいのはどれか。

1: 前大脳動脈――――黒質

2: 中大脳動脈――――海馬

3: 後大脳動脈――――視床

4: 脳底動脈―――――Broca野

5: 椎骨動脈―――――中心前回

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第58問

大脳辺縁系とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1: 海馬―――――体温調節

2: 嗅球―――――内分泌

3: 視床下部――――長期記憶

4: 帯状回―――――運動学習

5: 扁桃体―――――短期記憶

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第59問

同一の臓器から分泌されるホルモンの組合せで誤っているのはどれか。

1: アルドステロン―――――コルチゾール

2: インスリン―――――――グルカゴン

3: エリスロポエチン――――レニン

4: オキシトシン――――――バソプレシン

5: カルシトニン――――――パラトルモン

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第60問

視覚器で正しいのはどれか。

1: 毛様体には血管がない。

2: 虹彩には瞳孔散大筋がある。

3: 眼動脈は外頸動脈の分枝である。

4: 眼球壁外膜は強膜と内膜からなる。

5: 角膜には血管が多数分布している。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第61問

細胞膜電位について誤っているのはどれか。

1: 静止膜電位は負の値である。

2: 活動電位は全か無の法則に従う。

3: 活動電位の発火直後には不応期が存在する。

4: 脱分極で極性が正の部分をオーバーシュートという。

5: カリウムイオンは脱分極のときに細胞外から細胞内に移動する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第62問

運動単位について誤っているのはどれか。

1: 1個の運動ニューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位という。

2: 1つの筋肉は多数の運動単位で構成される。

3: 1個の運動ニューロンが何本の筋線維を支配しているかを神経支配比という。

4: 上腕二頭筋より虫様筋の方が神経支配比は大きい。

5: 最も強い筋収縮は筋のすべての運動単位が同期して活動するときに起こる。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第63問

腱をたたいて骨格筋を急速に伸ばすと起こる筋単収縮に関与するのはどれか。

1: 筋紡錘

2: Pacini小体

3: Ruffini終末

4: 自由神経終末

5: Meissner小体

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第64問

健常者の安静時呼吸について正しいのはどれか。

1: 呼吸数は25 /分程度である。

2: 呼気時の気道内圧は陽圧である。

3: 呼気時の胸腔内圧は陽圧である。

4: 呼気時に外肋間筋の収縮がみられる。

5: 呼気時に胸鎖乳突筋の収縮がみられる。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第65問

血液凝固因子はどれか。

1: アルブミン

2: トロンビン

3: ヘモグロビン

4: プラスミノゲン

5: エリスロポエチン

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第66問

胃液の分泌を促進するのはどれか。2つ選べ。

1: 胃壁の伸展

2: 胃内pHの低下

3: 交感神経の緊張

4: ガストリンの分泌

5: 十二指腸内への酸性内容物の流入

- 答え:1 ・4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第67問

尿の生成について正しいのはどれか。

1: 集合管では尿の希釈を行う。

2: 血漿蛋白は糸球体を透過する。

3: 血液の濾過は腎小体で行われる。

4: 近位尿細管ではアンモニアの再吸収を行う。

5: 抗利尿ホルモンは水の再吸収量を減少させる。

- 答え:3

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第68問

老化に伴う生理機能の変化で正しいのはどれか。

1: 血管抵抗は低下する。

2: 残気量は減少する。

3: 心拍出量は増加する。

4: 肺活量は増加する。

5: 予備呼気量は減少する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第69問

立位姿勢が安定しているのはどれか。

1: 支持基底面が狭い。

2: 重心の位置が高い。

3: 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。

4: 上半身と下半身の重心線が一致している。

5: 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第71問

前腕回外に作用する筋はどれか。

1: 長掌筋

2: 小指伸筋

3: 上腕二頭筋

4: 長母指屈筋

5: 橈側手根屈筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第72問

股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――梨状筋

2: 伸展――――大腰筋

3: 内転――――薄筋

4: 内旋――――上双子筋

5: 外旋――――半腱様筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第73問

足部アーチについて正しいのはどれか。

1: 外側縦アーチの要石は外側楔状骨である。

2: 外側縦アーチは内側縦アーチよりも長い。

3: 内側縦アーチは外がえしで高くなる。

4: 内側縦アーチは中足指節関節の伸展時に高くなる。

5: 足根骨部の横アーチで高い位置にあるのは立方骨である。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第74問

フィードバックの説明で正しいのはどれか。

1: 平均フィードバックは試行ごとに与える。

2: 帯域幅フィードバックは何回分かをまとめて一度に与える。

3: 同時フィードバックは運動課題を実行している最中に与える。

4: 漸減的フィードバックは誤差が一定の幅を外れた場合に与える。

5: 要約フィードバックは学習の進行に伴い頻度を減らして与える。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第75問

病理学的な悪性度が最も高いのはどれか。

1: 海綿状血管腫

2: 下垂体腺腫

3: 神経膠芽腫

4: 神経鞘腫

5: 髄膜腫

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第76問

急性炎症と比較した場合の慢性炎症の特徴はどれか。

1: 血管内皮細胞の損傷

2: 血漿蛋白の滲出

3: 好中球の集積

4: サイトカインの分泌

5: 組織の線維化

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

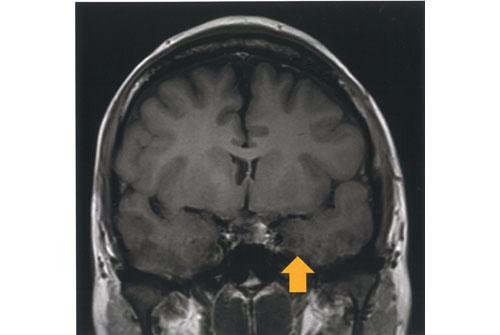

第52回午前:第77問

頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。矢印の部位はどれか。

1: 前頭弁蓋

2: 帯状回

3: 尾状核

4: 海馬

5: 島

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第78問

自分自身が受け入れることができない衝動・観念を、他の人が持っているとする防衛機制はどれか。

1: 反動形成

2: 合理化

3: 否認

4: 投影

5: 抑圧

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第79問

老年期における精神保健上の問題として適切なのはどれか。

1: 緘黙

2: 同一性拡散

3: 社会的孤立

4: 空の巣症候群

5: モラトリアム

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第80問

行動療法の技法でないのはどれか。

1: 精神分析

2: 系統的脱感作法

3: 曝露反応妨害法

4: トークンエコノミー法

5: バイオフィードバック法

- 答え:1

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第81問

語の流暢性課題を含む検査はどれか。

1: MMPI

2: MMSE

3: WCST

4: HDS-R

5: Rorschachテスト

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第82問

中心性脊髄損傷について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 高齢者に多い。

2: 骨傷に伴って生じることが多い。

3: 頸椎の過屈曲によって発生することが多い。

4: 肛門括約筋の収縮が障害されることが多い。

5: 下肢より上肢機能が強く障害されることが多い。

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第83問

運動障害と評価方法の組合せで正しいのはどれか。

1: 運動失調―――――指鼻試験

2: 筋力低下―――――Brunnstrom法ステージ

3: 持久力低下――――徒手筋力テスト

4: 錐体外路障害―――Babinski反射

5: 錐体路障害――――Romberg試験

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第84問

観念運動失行の検査はどれか。

1: 「今、何時ですか」

2: 「右手の薬指はどれですか」

3: 「歯を磨くまねをしてください」

4: 「紙を折って封筒に入れてください」

5: 「このカードに描いてある絵を覚えてください」

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第85問

上腕骨外側上顆炎について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 高齢者に多い。

3: 自発痛はない。

4: 手関節伸筋腱の付着部の炎症である。

5: 物を持ち上げる際は前腕回内位で行うようにする。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第86問

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 膝関節液は混濁している。

3: 内側楔状足底板が有用な場合が多い。

4: 初期の疼痛は動作開始時に出現しやすい。

5: エックス線像では外側関節裂隙が狭小化している場合が多い。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第87問

第4腰椎変性すべり症の症候として誤っているのはどれか。

1: 頻尿

2: 下肢痛

3: 痙性歩行

4: 間欠性跛行

5: 会陰部の熱感

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第88問

脳血管障害について誤っているのはどれか。

1: 高血圧は脳出血の危険因子である。

2: くも膜下出血は女性よりも男性に多い。

3: 発作性心房細動は脳塞栓の危険因子である。

4: 癌に付随する凝固異常は脳塞栓の原因となる。

5: 慢性腎臓病〈CKD〉は脳卒中の危険因子である。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第89問

平均的な発症年齢が最も低いのはどれか。

1: 筋強直性ジストロフィー

2: 福山型筋ジストロフィー

3: Becker型筋ジストロフィー

4: Duchenne型筋ジストロフィー

5: 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第90問

多発性硬化症について正しいのはどれか。

1: 女性よりも男性に多い。

2: 再発と寛解を繰り返す。

3: 発症は50歳以上が多い。

4: 後遺障害を残すことは稀である。

5: 白色人種に比べて黄色人種に多い。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第91問

中枢神経の先天奇形とその特徴の組合せで正しいのはどれか。

1: 小頭症―――――――――脳圧亢進

2: 滑脳症―――――――――脳溝増加

3: 二分脊椎――――――――水頭症合併

4: Dandy-Walker症候群――後頭蓋縮小

5: Arnold-Chiari奇形―――脊髄の頭蓋内嵌入

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第92問

高齢者の肺炎の特徴として正しいのはどれか。

1: 高熱がみられる。

2: 誤嚥性肺炎が多い。

3: 肺尖部の病巣が多い。

4: 咳反射の亢進がみられる。

5: 死因となる例は減少している。

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第93問

急性心筋梗塞後の運動療法の効果として正しいのはどれか。

1: 梗塞範囲の減少

2: 心室破裂の減少

3: 心嚢液貯留の減少

4: 左室駆出率の増加

5: 急性期心臓死の減少

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第94問

内分泌異常と病態の組合せで正しいのはどれか。

1: 下垂体前葉ホルモン欠損――――先端巨大症

2: 甲状腺機能低下――――――――Basedow病

3: 抗利尿ホルモン分泌亢進――――尿崩症

4: 副甲状腺機能低下―――――――テタニー

5: 副腎皮質機能低下―――――――Cushing症候群

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第95問

医療法で規定されていないのはどれか。

1: 医療提供の理念

2: 医療従事者の責務

3: 病院開設者の資格

4: 医療行為に対する診療報酬

5: 都道府県における医療計画の策定

- 答え:4

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第96問

双極性障害と比較した場合のうつ病の特徴はどれか。

1: 有病率が低い。

2: 平均初発年齢が低い。

3: 有病率の男女差が小さい。

4: 一卵性双生児の罹患一致率が低い。

5: 状況要因が誘因となって発症することが少ない。

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第97問

小児自閉症について正しいのはどれか。

1: 学童期に発症する。

2: 脊椎変形を生じる。

3: 女児より男児に多く出現する。

4: 精神遅滞を伴うことは稀である。

5: 大部分の症例でてんかんを認める。

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第98問

アルコールの離脱症候群はどれか。2つ選べ。

1: 病的酩酊

2: けいれん発作

3: 複雑酩酊

4: 振戦せん妄

5: Wernicke脳症

- 答え:2 ・4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第99問

神経性大食症について正しいのはどれか。

1: 女性より男性に多い。

2: 高カリウム血症がみられる。

3: 神経性無食欲症からの移行はない。

4: カロリーの低いものを過食することが多い。

5: 代償行動で最も多いのは自己誘発性嘔吐である。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第100問

再発に高EE〈Expressed Emotion〉が深く関与している統合失調症患者の治療に有効なのはどれか。

1: 自律訓練法

2: 認知行動療法

3: 生活技能訓練

4: 家族心理教育

5: レクリエーション

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する