作業療法士国家試験:第57回午後の過去問

第57回午後:第1問

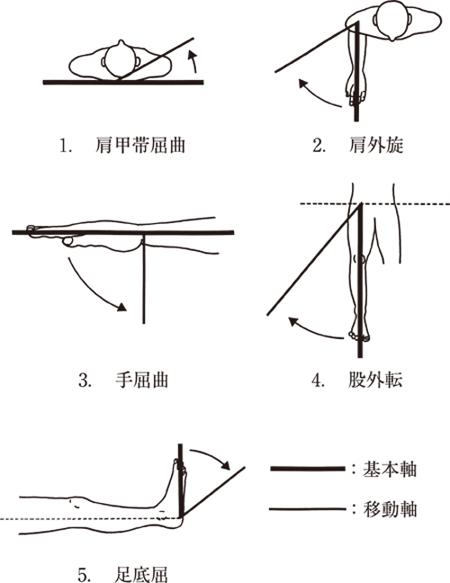

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第3問

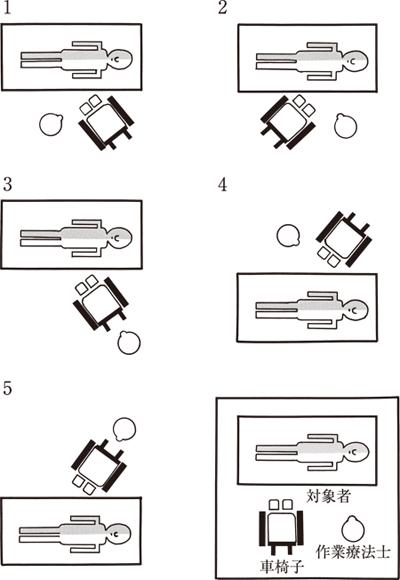

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

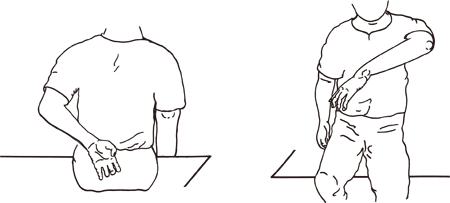

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第5問

胸部単純エックス線写真を示す。所見として正しいのはどれか。

1: 心拡大

2: 胸水貯留

3: 肺の過膨張

4: すりガラス陰影

5: 肋間腔の狭小化

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第6問

30歳の男性。右前腕部の悪性腫瘍に対し前腕切断術が施行された。断端の長さは標準断端であった。創治癒後、義手を製作することになった。義手装着訓練において正しいのはどれか。

1: 屈曲手継手を選択する。

2: 義手訓練は幻肢の軽減に有効である。

3: 義手の手部先端は健側の中指先端と合わせる。

4: 術後の断端管理として、弾性包帯を中枢部から末梢部に向けて巻く。

5: 装着しての手先具単体の最大開き幅が50%以上であるかを判定する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、前腕切断術を受けた患者が義手を装着する際の訓練に関する正しい選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は、義手訓練が幻肢痛と幻肢の改善効果があることを示す選択肢2です。

- 屈曲手継手は前腕切断極短断端など肘屈曲制限がある場合に選択される。この問題では、標準断端であるため、屈曲手継手を選択する必要はありません。

- 義手訓練は幻肢痛と幻肢の改善効果があるため、正しい選択肢です。義手を装着し、適切な訓練を行うことで、患者の幻肢痛や幻肢の軽減につながります。

- 装飾用義手は外観を補填する目的のものであり、手部義手は指が軽度屈曲しており、その先端を健側の中指先端と合わせる必要はありません。この選択肢は誤りです。

- 術後の断端管理として、弾性包帯を中枢部から末梢部に向けて巻くのではなく、末梢から中枢に向けて巻くことで、末梢の循環障害を避けることができます。この選択肢は誤りです。

- 操作効率は肘継手最大屈曲時の手先具の開き幅(cm)と手先具単体の最大開き幅(cm)の比によって適合を検査する。この選択肢は、装着しての手先具単体の最大開き幅が50%以上であるかを判定すると述べていますが、操作効率の適合を検査する方法としては不適切です。この選択肢は誤りです。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第7問

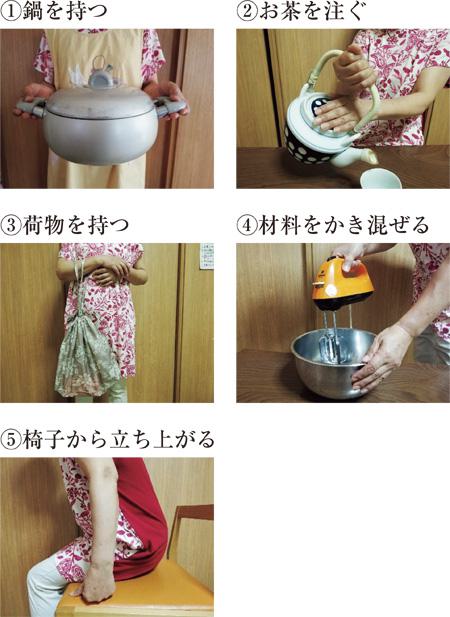

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。この患者の日常生活場面を示す。関節保護の指導をすべき動作はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

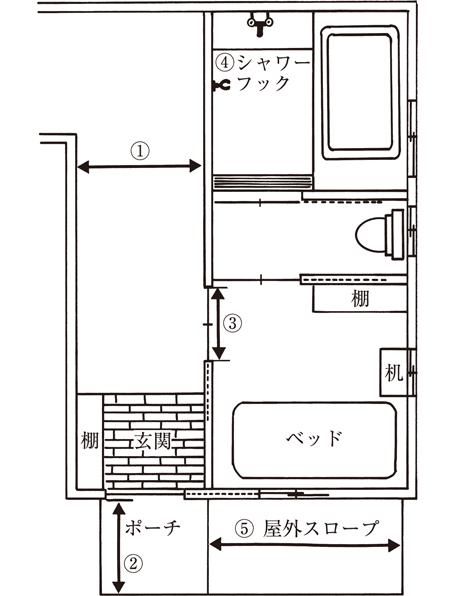

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第9問

13歳の男子。現在、Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による。)。学校生活を送る上で優先的に行う支援はどれか。

1: 歩行器の導入

2: 給食の食形態変更

3: 長下肢装具の導入

4: 電動車椅子の導入

5: トイレの手すり設置

- 答え:4

- 解説:Duchenne型筋ジストロフィーのステージ6では、歩行が不可能であるため、学校生活中の移動手段を確保するために電動車椅子の導入が優先的に行うべき支援です。

- 歩行器の導入はステージ4で適応となりますが、ステージ6では歩行が不可能なため、歩行器の導入は適切ではありません。

- ステージ6では車椅子上で食事動作が自立できるため、食形態の変更は必要ありません。

- 長下肢装具の導入はステージ4で適応となりますが、ステージ6では歩行が不可能なため、長下肢装具の導入は適切ではありません。

- ステージ6では歩行が不可能であるため、学校生活中の移動手段を確保するために電動車椅子の導入が優先的に行うべき支援です。

- ステージ6では車椅子上でのADLを除いて介助が必要で、立ち上がりも困難です。そのため、トイレの手すり設置よりも移動方法の確保が優先的に行うべき支援です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第10問

70歳の男性。慢性心不全。NYHA分類Ⅱ度。安静時心拍数70/分、Karvonen法による運動時の1分間の目標心拍数はどれか。ただし、係数は0.5とする。

1: 90

2: 100

3: 110

4: 120

5: 130

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

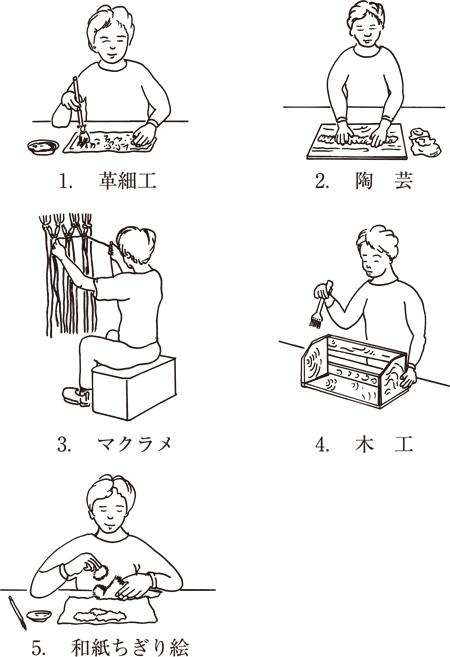

第57回午後:第13問

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

43歳の女性。アルコール依存症。高校卒業後、就職。20代から職場での緊張感で晩酌をする習慣があった。40歳ころから酒量が増え、二日酔いのまま出勤するようになった。上司に勤務態度を注意されたことで無断欠勤が目立つようになり、最近、泥酔状態で保護されて精神科病院に入院となった。離脱症状が落ち着いた後、作業療法が処方された。この時点での作業療法評価で最も重要度が高いのはどれか。

1: 基礎体力

2: 対人関係技能

3: 断酒への意志

4: 復職への意欲

5: 問題解決能力

- 答え:1

- 解説:アルコール依存症患者は、飲酒を続けている間に栄養のある食物をあまり摂取していないことがあり、その場合は低栄養状態にある。また、生活が不規則になって休息が足りず、肝機能の低下や体力低下が生じていることがある。このアルコール依存症患者は、離脱症状が落ち着いた状態であり、まだ体力の回復が十分なされていないと推察される。

- 入院前の不規則な生活や低栄養がある場合、体力が低下しているので、この時期に最も重要度が高いのは基礎体力の回復である。基礎体力を回復させることで、患者は他の治療やリハビリテーションにも取り組むことができるようになる。

- 対人技能の獲得は、回復前期に行われる。再飲酒を避けられるように、職場で飲酒の誘いを断るなど、対人関係技能の練習がある。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 断酒には、患者本人の強い意思決定が重要である。断酒へのアプローチは患者の気力と体力が十分に回復した後に行われる。この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 復職への意欲は患者の社会生活維持に重要である。この患者の飲酒の引き金は「職場の緊張感」であることから、離脱症状が落ち着いたばかりの状態では患者に心理負担や再飲酒の欲求を再燃させることになる。このため、復職への意欲は重要ではあるが、この時点では基礎体力の回復が最優先となる。

- 問題解決能力は重要であるが、体力を回復させることが先決。患者が冷静に自分の社会状況を判断するために、知識の応用能力の回復(意思決定など)の支援が行われる。しかし、この時点ではまだ体力の回復が最優先であるため、重要度は基礎体力に次ぐものとなる。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第15問

24歳の女性。大学卒業後に事務職として勤務していたが、汚物が付着していないかと気になり、頻繁に手を洗い何度も確認するようになった。確認行為により仕事に支障をきたすようになり退職した。家族は本人の確認行為に応じていた。精神科を受診したところ強迫性障害と診断され、外来での作業療法が処方された。作業療法士から家族へのアドバイスとして最も適切なのはどれか。

1: 常に本人を監視するように伝える。

2: 本人の再就職を促すように伝える。

3: 家の中の消毒を徹底するように伝える。

4: 病気の原因を本人と話し合うように伝える。

5: 本人からの確認の要求に応じないように伝える。

- 答え:5

- 解説:強迫性障害は患者が不合理な行動を繰り返す病気で、治療には認知行動療法や薬物療法が用いられる。家族が患者の要求に応じないことで、患者が自分で心理葛藤に立ち向かえるようになる。

- 家族に行動を監視されることで、患者の心理的緊張と不安が高まり、強迫行為が出現しやすくなることがあるため、適切ではありません。

- 患者は職場での強迫行為が原因で離職しており、再就職を促すと本人の不安が増大する危険があるため、適切ではありません。

- 家の中の消毒は、患者の手に汚物がついていることを家族が追認することになり、不安を助長するため、適切ではありません。

- 患者は病気の原因が自分自身の不安と自分の意思に反して生じている考えであることを理解しているが、それをわかっていてもやめられないため、家族と話し合いをしても解決できないため、適切ではありません。

- 患者本人の確認要求に応じないことで、患者が自分で心理葛藤に立ち向かえるようになり、強迫行為を克服することができるため、適切です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第16問

21歳の男性。2か月前から「自分しか知らないはずのことを皆が知っている」と訴えるようになった。1か月前から自室にこもるようになり、一人きりで誰かに応答しているような様子がみられた。1週前から「変な味がする」と言い、母が作る食事を食べなくなった。家族が精神科の受診を勧めたが、本人は「自分はどこも悪くない」と言って頑なに拒んだ。この患者にみられない症状はどれか。

1: 観念奔逸

2: 思考伝播

3: 対話性幻聴

4: 被毒妄想

5: 病識欠如

- 答え:1

- 解説:この問題では、患者の症状から統合失調症が示唆されています。統合失調症は幻覚や妄想などの症状が特徴的であり、病識欠如もよく見られる症状です。問題文の症状から、思考伝播、対話性幻聴、被毒妄想、病識欠如が当てはまりますが、観念奔逸は該当しません。

- 観念奔逸は、思考プロセスが異常に亢進し、さまざまな考えがとめどなく湧いてくる状態で、躁病の症状です。問題文の患者の症状には観念奔逸は見られません。

- 思考伝播は、自分の考えが他人に知られてしまうと感じる症状です。「自分しか知らないはずのことをみんなが知っている」という訴えはこれに当たります。

- 対話性幻聴は、自分に話しかける声や自分の噂話をする声などがあり、それに反応することです。「一人きりで誰かに返答している様子」という部分が当てはまります。

- 被毒妄想は、「食べ物に毒を入れられている」と思い込む妄想です。「変な味がする」という部分がこれに当たります。

- 病識欠如は、自己を客観視できず、少なからず病的体験に不安定さを感じ、妄想的に認識しているとされており、統合失調症ではあらわになりやすい症状です。「自分はどこも悪くない」という部分が病識欠如に当たります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

19歳の男性。てんかん及び軽度知的障害(IQ 60)。特別支援学校卒業後にクリーニング店に就職した。「接客態度が悪い」と注意されたことをきっかけに仕事に行けなくなり、引きこもりとなった。時々家族に暴力を振るうために、家族が主治医に相談して外来作業療法が処方された。本人、家族とも復職を希望している。この患者に対して優先すべき対応はどれか。

1: 暴力の内省を促す。

2: 対人技能の訓練を行う。

3: 注意力を高める作業を行う。

4: てんかんの疾病教育を行う。

5: 運動能力を高めるためのスポーツ活動を行う。

- 答え:2

- 解説:この患者は接客態度が悪いと注意されたことが引きこもりの原因であり、家族に暴力を振るっている。復職を希望しているため、対人技能の訓練を行うことで接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。

- 暴力の内省を促すことは重要だが、患者の知的能力(IQ 60)を考慮すると、反省して暴力的衝動を制御することは難しい。また、問題文からは作業療法士として対応する理由の背景が十分に読み取れない。

- 対人技能の訓練を行うことで、患者の接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。基本的な対人関係技能を身につけさせることは、復職への一歩となる。

- 注意力は対人関係の技能にも重要だが、問題文からは注意力が原因で生じたエピソードが十分にわからない。注意力を高める作業が患者の対人技能を高める関係性は不明。

- てんかんの疾病教育は重要だが、軽度知的障害のある患者にとって理解することは困難であり、引きこもりの原因とは関連が薄い。

- 運動能力を高めるためのスポーツ活動は心理的発散に役立つ可能性があるが、問題文には運動能力が原因となった作業療法で対処すべき課題の記述がないため、優先すべき対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

22歳の男性。注意欠如・多動性障害。大学卒業後に営業職に就いた。顧客との約束や書類を忘れるなどの失敗が続き、上司が度々指導をしても改善しなかった。子供のころから不注意傾向があり、母親は「しつけをしてこなかった自分に非がある」という。その後も失敗が続いて自信を喪失し、1週前から欠勤し精神科の受診に至った。入院となり作業療法が処方された。この時期の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 仕事に適性がないと伝えて転職を勧める。

2: 休養に専念し職場復帰を焦らないように伝える。

3: 母親のしつけの失敗の影響が残っていると告げる。

4: 上司の指導方法が病気の誘因であることを説明する。

5: 職場復帰のために対人技能向上を目的とした作業活動を勧める。

- 答え:2

- 解説:注意欠如・多動性障害(ADHD)の患者で、不注意傾向から業務上の問題行動があって職場の指導では改善が見られない。患者は自信を喪失して欠勤していることから、自尊心の回復が対応すべき課題である。

- 患者は営業職に就いていたが、不注意傾向はどのような業務にも影響があり、転職しても解決にはならない。失敗が続いて自信を喪失している患者に転職を勧めると、自尊心を傷つけることになる。

- 入院した時期に作業療法が処方されており、急性期にあると推察される。急性期には休息させ心身の回復を図ることが重要である。この選択肢が正しい。

- 患者に現在の状況が母親の責任だと伝えたとしても、患者が損なった自尊感情を回復することにはならない。母親は自戒の念を述べているが、これが患者の能力と欠勤の原因と判断することは困難。

- 上司の指導方法が、患者の不注意と業務失敗の誘因とは言えない。また、業務上の失敗が患者の責任でないことが事実だとしても、それを急性期の患者に伝えても、患者は失敗を思い出しては内省を繰り返す危険がある。

- 急性期には、患者が逃避した職場への復帰を直接的な目的とした作業を勧めることはできない。患者は自信を失っている状態であり、職場復帰を想像することがストレスとなる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第20問

33歳の男性。ミュージシャンを志していたが、21歳時に統合失調症を発症し、2回の入院歴がある。3か月前から就労移行支援事業所への通所を開始し、支援によってコンサートホールの照明係のアルバイトに就いた。就労移行支援事業所のスタッフは、定期的に職場訪問を実施して本人と雇用主の関係調整を行っており、主治医やケースワーカーとも連携して支援活動をしている。この患者に行われているプログラムはどれか。

1: CBT〈Cognitive Behavioral Therapy〉

2: IPS

3: NEAR

4: SST

5: WRAP

- 答え:2

- 解説:この患者に行われているプログラムはIPS(Individual Placement and Support)である。IPSは就労支援の方法で、従来の訓練をしてから仕事に就くのではなく、仕事の場において訓練するという方法である。

- CBT(Cognitive Behavioral Therapy)は、認知の歪みや偏りを修正して問題解決を図る精神療法であり、この患者の状況とは関係がない。

- IPS(Individual Placement and Support)は正解であり、就労移行支援事業所を通じて職場での訓練を行い、主治医やケースワーカーと連携して支援活動を行っている。

- NEAR(Neuropsychological Educational Approach to Rehabilitation)は、コンピューターゲームを用いて行う認知機能改善のためのプログラムであり、この患者の状況とは関係がない。

- SST(Social Skills Training)は、対人関係など社会生活に必要な技能をロールプレイを用いて訓練する方法であり、この患者の状況とは関係がない。

- WRAP(Wellness Recovery Action Plan)は、具合が悪くなったときに回復を促すために自分で行動計画を作るものであり、この患者の状況とは関係がない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第21問

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービス利用方法について正しいのはどれか。

1: 障害支援区分は6区分ある。

2: 地域包括支援センターに申請する。

3: 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。

4: 家族はサービス利用計画書を作成できない。

5: 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第22問

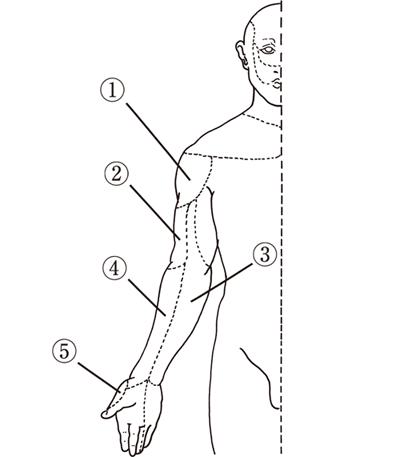

図に示す神経支配領域と末梢神経の組合せで正しいのはどれか。

1: ①―――腋窩神経

2: ②―――肋間上腕皮神経

3: ③―――尺骨神経

4: ④―――橈骨神経

5: ⑤―――正中神経

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第23問

痛みの種類について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 侵害受容性疼痛は器質的疾患に多い。

2: 心因性疼痛は多くの要因が複雑に関与する。

3: 神経障害性疼痛は非ステロイド性抗炎症薬が効果的である。

4: 侵害受容性疼痛は痛み感覚の神経経路が障害され支配領域に痛みを感じる。

5: 神経障害性疼痛は末梢の受容器が熱や機械的刺激で活性化し痛みを感じる。

- 答え:1 ・2

- 解説:痛みの種類には侵害受容性疼痛、心因性疼痛、神経障害性疼痛などがあり、それぞれ原因や症状、治療法が異なります。この問題では、それぞれの痛みの特徴について正しい選択肢を2つ選ぶことが求められています。

- 侵害受容性疼痛は、骨折や炎症などの器質的疾患によって引き起こされる痛みで、痛み関連物質が侵害受容器を刺激することで痛みを感じます。この選択肢は正しいです。

- 心因性疼痛は、中枢神経系や心理学的機序に影響された神経系の異常によって引き起こされる痛みで、多様な要因が関与しています。この選択肢は正しいです。

- 神経障害性疼痛に対して非ステロイド性抗炎症薬の効果は示されておらず、神経障害疼痛薬が有効とされています。この選択肢は間違いです。

- 侵害受容性疼痛は、損傷した組織(骨や靱帯など)に疼痛が生じるもので、神経経路が障害されることで痛みを感じるわけではありません。この選択肢は間違いです。

- 神経障害性疼痛では、痛みによる交感神経の興奮や血流の滞りが疼痛を助長すると考えられていますが、末梢の受容器が熱や機械的刺激で活性化し痛みを感じるのは侵害受容性疼痛の特徴です。この選択肢は間違いです。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第24問

Barthel Indexの評価項目で車椅子とベッド間の移乗に含まれないのはどれか。

1: ベッドに移動する。

2: ブレーキをかける。

3: フットサポートを上げる。

4: 靴を脱ぐ。

5: 臥位になる。

- 答え:4

- 解説:Barthel Indexは、日常生活動作(ADL)の評価を行うための指標であり、車椅子とベッド間の移乗に関連する動作が評価項目に含まれています。この問題では、それらの動作の中で含まれないものを選ぶ必要があります。

- ベッドに移動する動作は、車椅子とベッド間の移乗に関連する動作であり、Barthel Indexの評価項目に含まれています。

- ブレーキをかける動作は、車椅子とベッド間の移乗に関連する動作であり、安全な移乗を行うために必要な動作です。このため、Barthel Indexの評価項目に含まれています。

- フットサポートを上げる動作は、車椅子とベッド間の移乗に関連する動作であり、移乗の際に足を適切な位置に保つために必要な動作です。このため、Barthel Indexの評価項目に含まれています。

- 靴を脱ぐ動作は、車椅子とベッド間の移乗に関連しない動作であり、更衣動作に関連するものです。このため、Barthel Indexの評価項目で車椅子とベッド間の移乗に含まれない正しい選択肢です。

- 臥位になる動作は、車椅子とベッド間の移乗に関連する動作であり、ベッドへの移乗後に行う必要がある動作です。このため、Barthel Indexの評価項目に含まれています。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第26問

ICFの構成要素である「環境因子」の第2レベルに分類されるのはどれか。2つ選べ。

1: コミュニケーション

2: 資 産

3: 住居の入手

4: 人 権

5: 福祉用具

- 答え:2 ・5

- 解説:ICF(国際生活機能分類)は、健康状態や障害の影響を評価するための分類システムで、「環境因子」はその構成要素の一つです。環境因子の第2レベルには、「資産」と「福祉用具」が含まれます。

- 「コミュニケーション」はICFの構成要素である「活動と参加」の第2レベルに分類されるため、環境因子ではありません。

- 「資産」はICFの構成要素である「環境因子」の第2レベルに分類されるため、正しい選択肢です。

- 「住居の入手」はICFの構成要素である「活動と参加」の第2レベルに分類されるため、環境因子ではありません。

- 「人権」はICFの構成要素である「活動と参加」の第2レベルに分類されるため、環境因子ではありません。

- 「福祉用具」はICFの構成要素である「環境因子」の第2レベルに分類されるため、正しい選択肢です。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第27問

SIASで使用する検査器具はどれか。2つ選べ。

1: 音 叉

2: 握力計

3: 打腱器

4: 秒針付き時計

5: 30 cmメジャー

- 答え:2 ・3

- 解説:SIAS(筋力・感覚・関節可動域評価システム)は、脳卒中患者の運動機能を評価するための検査です。この問題では、SIASで使用される検査器具を2つ選ぶ必要があります。

- 音叉は聴覚または振動覚の検査に用いられますが、SIASには聴覚・振動覚の検査は含まれていないため、正解ではありません。

- 握力計はSIASの「非麻痺側握力」を測定する際に用いられます。2回の計測のうち1回が25 kgより大きければ「3点」、10 kgより大、または25 kg以下は「2点」、0 kgより大、10 kg以下は「1点」、0 kgの場合は「0点」と評価されます。このため、正解の選択肢の1つです。

- 打腱器はSIASの「上肢腱反射(上腕二頭筋反射および上腕三頭筋腱反射)と下肢腱反射(膝蓋腱反射およびアキレス腱反射)」に用いられます。これも正解の選択肢の1つです。

- 秒針付き時計は運動時間や反応時間を測定できますが、SIASにはこれを用いる検査は含まれていないため、正解ではありません。

- 30 cmメジャーは、四肢の長さや可動域測定の補完として用いられることがありますが、SIASにはこれを用いる検査は含まれていないため、正解ではありません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第28問

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1: 渦流浴は禁忌である。

2: 家事の実施は午前中が良い。

3: 疼痛の特徴として圧痛がある。

4: 疼痛に対して装具は使用しない。

5: 非ステロイド性抗炎症薬で疼痛は軽減しない。

- 答え:3

- 解説:関節リウマチは免疫異常による炎症性関節疾患で、抗リウマチ薬や非ステロイド性抗炎症薬が治療に用いられる。症状には腫脹、圧痛、熱感、こわばりなどがあり、適切な治療や生活習慣が重要である。

- 渦流浴は関節の熱感・炎症・腫脹がない時には行ってもよいため、選択肢1は正しくない。

- 関節リウマチ患者は朝のこわばりが生じることが多いため、家事動作は起きて間もない午前中を避けて行ったほうがよい。選択肢2は正しくない。

- 関節リウマチの症状には腫脹、圧痛、熱感、こわばりなどがあり、選択肢3は正しい。

- 疼痛に対しては、スプリントを装着して安静保持する方法があるため、選択肢4は正しくない。

- 非ステロイド性抗炎症鎮痛薬(NSAIDs)は疼痛と腫れを和らげることができるため、選択肢5は正しくない。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第29問

WeeFIMについて正しいのはどれか。

1: 5段階で評価される。

2: 総得点は100点である。

3: 対象年齢は0~18歳である。

4: 移動の「階段」を「伝い歩き」で評価する。

5: 評価は生活場面の直接観察や聴取で行う。

- 答え:5

- 解説:WeeFIMは、成人用のFIMをもとに作られた、6か月~7歳程度までの児の能力低下を評価する尺度です。18項目(運動項目13、認知項目5)で構成され、介護度に応じて7段階で評価され、総得点は18点から126点の間にあります。

- 選択肢1は間違いです。WeeFIMは介護度に応じて7段階で評価されます。

- 選択肢2は間違いです。WeeFIMの総得点は18点から126点の間にあります。

- 選択肢3は間違いです。WeeFIMの対象年齢は6か月~7歳程度までです。

- 選択肢4は間違いです。WeeFIMでは、移動の「階段」は「四つ這い(ハイハイ)」で評価されます。

- 選択肢5は正しいです。WeeFIMの評価は、生活場面の直接観察や養育者からの聴取により行われます。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第30問

上腕能動義手の適合検査項目とその不適合の原因との組合せで正しいのはどれか。

1: 義手装着時の肩関節可動域―――――――――肘プーリーユニット取り付け位置の不良

2: 前腕部(肘継手)の屈曲可動域―――――――ソケットのトリミング不良

3: 肘の最大屈曲に要する肩関節の屈曲角度―――ケーブルの長さの不良

4: 回旋力に対する安定性―――――――――――ハーネスの調整不良

5: 引っ張り荷重(下垂力)に対する安定性―――リテーナーの位置不良

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第31問

Alzheimer型認知症について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 階段状に増悪する。

3: 意味記憶の障害で発症することが多い。

4: 人物の見当識より時間の見当識が障害されやすい。

5: 軽度認知障害の約80%はAlzheimer型認知症に移行する。

- 答え:4

- 解説:Alzheimer型認知症は、認知機能の低下が進行する病気で、見当識障害が時間、場所、人の順で進行することがある。女性に多く、軽度認知症の約50%が5年でAlzheimer型に移行する。

- Alzheimer型認知症は女性に多いため、この選択肢は間違いです。

- Alzheimer型認知症はMMSEで年間約3.3~3.4点減少し、軽症例ほど進行が遅い特徴があるため、階段状に増悪するという表現は正確ではありません。

- 意味記憶の障害はAlzheimer型認知症の中期・後期で出現するため、発症時に多いとは言えません。

- Alzheimer型認知症では、見当識障害が時間、場所、人の順で進行することがあるため、この選択肢は正しいです。

- 軽度認知症は5年で約50%がAlzheimer型認知症に移行するとされており、80%という数字は正確ではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第32問

切断部位と義手の組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕骨頸部切断―――――――上腕義手

2: 上腕骨70%残存での切断―――肘義手

3: 橈尺骨35%残存での切断―――前腕義手

4: 手関節離断―――――――――手部義手

5: 手根骨レベルの離断―――――指義手

- 答え:3

- 解説:切断部位と義手の組み合わせには、適切な義手が選択されることが重要である。切断部位によって、肩義手、上腕義手、前腕義手、手義手、指義手などが選択される。

- 上腕骨頸部切断は肩関節部分での切断であり、上腕義手ではなく肩義手が適用されるため、正しくない。

- 上腕骨70%残存での切断は肩~肘の間での切断であるが、この場合は上腕義手ではなく肘義手が適用されるため、正しくない。

- 橈尺骨35%残存での切断は肘~手の間での切断であり、前腕義手が適用されるため、正しい。

- 手関節離断は手関節での切断であるが、手部義手ではなく手義手が適用されるため、正しくない。手部義手は手根骨レベルで切断された場合に使用される。

- 手根骨レベルの離断では指義手ではなく、手部義手が適用される。指義手は基節骨、中節骨、末節骨で切断された場合に使用されるため、正しくない。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第34問

多発性硬化症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 男性に多い。

2: 脱髄病変がみられる。

3: 発症は70代以上に多い。

4: 神経症状の進行は稀である。

5: 視力低下が出現する頻度が高い。

- 答え:2 ・5

- 解説:多発性硬化症は、中枢神経系において神経線維の髄鞘が破壊されることで神経伝達が障害される病気です。脱髄病変が見られることや視力低下が出現する頻度が高いことが特徴です。

- 選択肢1は間違いです。多発性硬化症は女性に多い病気であり、男性よりも女性の方が罹患率が高いとされています。

- 選択肢2は正しいです。多発性硬化症では、神経線維の髄鞘が破壊されることで神経伝達が障害されるため、脱髄病変が見られます。

- 選択肢3は間違いです。多発性硬化症の発症は、一般的に20代から40代にかけて多く見られます。70代以上では発症は稀です。

- 選択肢4は間違いです。多発性硬化症では、神経症状の進行が徐々に進むことが一般的であり、進行が稀であるとは言えません。

- 選択肢5は正しいです。多発性硬化症では、視神経炎が起こることがあり、これが原因で視力低下が出現する頻度が高いとされています。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第35問

頸髄損傷完全麻痺(第4頸髄節まで機能残存)に使用しないのはどれか。

1: 万能カフ

2: 電動車椅子

3: 透明文字盤

4: 環境制御装置

5: 食事支援ロボット

- 答え:3

- 解説:頸髄損傷完全麻痺(第4頸髄節まで機能残存)では、副神経により胸鎖乳突筋の作用が残存している。横隔膜の運動にも障害が生じる。この状態では、透明文字盤は使用しない。

- 万能カフは、肘・前腕の機能が残存していないため、単独では使えないが、上肢と前腕を他動的に支持するアームロボットを併用するときに使用できる。

- 電動車椅子は下顎と頸部の運動を制御装置にチン・コントローラーや傾斜計を用いて伝達することにより運転できる。

- 透明文字盤は、発声ができない重度の四肢麻痺や重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症などで用いられる。C4まで機能残存した患者は、頭頸部の運動には障害がなく、発語可能なため、使用しない。

- 環境制御装置は、眼球運動や頭頸部の運動をコントローラーに伝えることで使用可能。

- 食事支援ロボットは、患者の上肢運動を代償して机上の食物を患者の口に運ぶことを支援する。四肢麻痺の患者に適用できる。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第36問

がんのリハビリテーションの緩和期の対応で正しいのはどれか。

1: 余命延長が目的である。

2: 骨転移があれば安静臥床とする。

3: 鎮痛薬は時刻を決めて規則的に使用する。

4: 余命3か月未満と診断された後開始する。

5: PS (Performance Status)4では運動中止とする。

- 答え:3

- 解説:がんのリハビリテーションの緩和期の目的は、患者の症状緩和や生活の質の向上を図ることであり、余命延長や運動中止などは必ずしも目的ではない。鎮痛薬の使用や運動療法などは、患者の状態に応じて適切に行われる。

- 余命延長はがんのリハビリテーションの緩和期の目的ではない。症状緩和や生活の質の向上が主な目的である。

- 骨転移があっても、安静臥床ではなく、コルセットや補装具などの補助を行い、車椅子座位や立位訓練を行うことができる。

- 鎮痛薬は時刻を決めて規則的に使用することが適切であり、これが正しい選択肢である。患者の痛みをコントロールするために、規則的な使用が推奨される。

- 緩和期では、余命期間に限らず、リハビリテーションを開始できる。余命3か月未満と診断された後に開始するという制限はない。

- PS(Performance Status)4では、患者は全く動けない状態であるが、環境を整えればベッドやイスで安静に過ごすことができる。運動を中止する必要性はない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第37問

健康維持・増進の活動について正しいのはどれか。

1: 肺がん予防のための禁煙指導は特異的2次予防である。

2: 保健指導では生活習慣病の改善のために行動変容を促す。

3: 健康日本21(第二次)では心の健康の目標値が設定されていない。

4: ポピュレーションアプローチでは個人への働きかけに重点が置かれる。

5: ヘルスプロモーションとは誰でも病院に受診することができる過程のことである。

- 答え:2

- 解説:この問題では、健康維持・増進の活動に関する正しい選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は2で、保健指導では生活習慣病の改善のために行動変容を促すことが目的です。

- 選択肢1は間違いです。肺がん予防のための禁煙指導は一次予防に分類されます。一次予防は病気や障害の発生を防ぐための活動で、禁煙指導は肺がんのリスクを減らすことを目的としています。

- 選択肢2は正しいです。保健指導では、生活習慣病の改善のために行動変容を促すことが目的です。具体的には、「健康でいたい理由」「したいこと」「続けたいこと」を明確にし、食生活や運動などの行動目標を設定して、生活習慣改善を促します。

- 選択肢3は間違いです。健康日本21(第二次)では、心の健康の目標値が設定されています。具体的には、気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少(9.4%)、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合(100%)が定められています。

- 選択肢4は間違いです。ポピュレーションアプローチでは、個人への働きかけよりも集団への働きかけに重点が置かれます。これは、集団全体の健康リスクを低減することで、個々人の健康状態も改善されるという考え方に基づいています。

- 選択肢5は間違いです。ヘルスプロモーションは、誰でも病院に受診することができる過程ではなく、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善ができるようにするプロセスを指します。これには、健康教育や環境改善などの活動が含まれます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第38問

MTDLPで正しいのはどれか。

1: 合意目標の遂行度を聞き取る。

2: 家族が困っている問題は聞き取らない。

3: アセスメントではICIDHの視点を用いる。

4: アセスメントシートには個人因子の分析が含まれる。

5: 生活課題分析シートで対象者の活動を幅広く捉える。

- 答え:5

- 解説:MTDLP(Modified Task-oriented Approach with Daily Life Performance)は、対象者の生活行為を幅広く捉えることを目的としたアプローチであり、生活課題分析シートを用いて活動と参加を評価します。

- 選択肢1は間違いです。MTDLPでは、合意された生活行為の目標の自己評価を実行度と満足度で評価しますが、遂行度で評価するのはCOPM(Canadian Occupational Performance Measure)です。

- 選択肢2は間違いです。MTDLPのインテークでは、対象者や家族が望む生活行為を聞き取ります。困っている問題も含めて聞き取ることが重要です。

- 選択肢3は間違いです。MTDLPのアセスメントでは、生活行為の制限要因をICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)の視点を用いて分析します。ICIDHではなく、ICFを用いることが正しいです。

- 選択肢4は間違いです。MTDLPのアセスメントシートでは、心身機能、活動と参加、環境因子の分析を行います。個人因子の分析は含まれていません。

- 選択肢5は正しいです。MTDLPの生活課題分析シートの特徴は、活動と参加を幅広く捉えることであり、対象者の生活行為を詳細に評価することができます。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第39問

言語性記憶機能を測る検査はどれか。

1: RBMT

2: WCST

3: RAVLT

4: Digit Span

5: Letter Cancellation Test

- 答え:3

- 解説:言語性記憶機能を測る検査はRAVLT(Rey Auditory Verbal Learning Test)であり、言語記憶の評価法として用いられます。この検査では、15単語を繰り返し記憶していく過程の成績を評価します。

- RBMT(Rivermead Behavioural Memory Test)は、日常生活における記憶機能を測定するための検査ですが、言語性記憶機能を直接測る検査ではありません。

- WCST(Wisconsin Card Sorting Test)は、前頭葉機能検査法であり、抽象的行動やセットの転換に関する機能を評価します。言語性記憶機能を測る検査ではありません。

- RAVLT(Rey Auditory Verbal Learning Test)は言語記憶の評価法であり、言語性記憶機能を測る検査です。15単語を繰り返し記憶していく過程の成績を評価します。

- Digit Spanは、読み上げた数字を順番または逆順に復唱する課題で、数字の即時記憶を測定します。しかし、言語性記憶機能を直接測る検査ではありません。

- Letter Cancellation Testは、視覚的文字末梢検査であり、注意力や集中力を評価するための検査です。言語性記憶機能を測る検査ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第40問

せん妄について正しいのはどれか。

1: 急性に発症する。

2: 日内変動を伴わない。

3: 若年者が発症しやすい。

4: 重度の意識混濁を伴う。

5: 環境因子の影響を受けない。

- 答え:1

- 解説:せん妄は急性に発症し、注意力低下や思考力の低下などの精神機能の障害を特徴とする。原因は多くの病気や薬物、毒物などが関与し、高齢者に多いとされる。また、環境因子の影響も受ける。

- 正しい。せん妄は急性に発症することが特徴であり、多くの病気や薬物、毒物が原因となることがある。

- 間違い。せん妄は日内変動を伴うことが一般的であり、症状が時間帯によって変化することがある。

- 間違い。せん妄はどの年齢層でも発症する可能性があるが、高齢者に多いとされる。若年者の場合、薬物使用や重篤な病気が原因となることがある。

- 間違い。せん妄では主に注意力が障害される。意識混濁はあっても一時的であり、重度の意識混濁は少ない。

- 間違い。せん妄は入院や手術などの環境因子の影響を受けることがある。環境の変化が誘因となることもあるため、環境因子の影響を受けないとは言えない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第41問

「持続性・安定性」と「自己認識」が下位尺度に含まれる社会機能の評価法はどれか。

1: SFS

2: Rehab

3: SF-36

4: LASMI

5: 精神障害者ケアアセスメント(日本作業療法士協会版)

- 答え:4

- 解説:この問題では、「持続性・安定性」と「自己認識」が下位尺度に含まれる社会機能の評価法を求めています。正解はLASMI(Life Assessment Scale for the Mentally Ill)で、精神障害者の生活障害を包括的に捉えることを目的として開発された尺度です。

- SFS(Social Functioning Scale)は、精神障害者の社会機能を評価する尺度ですが、「持続性・安定性」と「自己認識」は下位尺度に含まれていません。

- Rehabは、リハビリテーションの略であり、特定の評価法ではありません。

- SF-36(MOS 36-Item Short-Form Health Survey)は、健康関連の生活の質を測定する尺度ですが、「持続性・安定性」と「自己認識」は下位尺度に含まれていません。

- LASMI(Life Assessment Scale for the Mentally Ill)は精神障害者の生活障害を包括的に捉えることを目的として開発された尺度で、「持続性・安定性」と「自己認識」が下位尺度に含まれています。このため、正解は4です。

- 精神障害者ケアアセスメント(日本作業療法士協会版)は、精神障害者のケアマネジメントを評価するためのアセスメント表ですが、「持続性・安定性」と「自己認識」は下位尺度に含まれていません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

集団作業療法について正しいのはどれか。

1: レクリエーション活動は開放集団では実施できない。

2: 調理活動は開放集団よりも閉鎖集団の方が実施しやすい。

3: 閉鎖集団よりも開放集団の方が参加者の凝集性が高まる。

4: 急性期には個人作業療法よりも集団作業療法が優先される。

5: 集団作業療法よりも個人作業療法で受容体験は得られやすい。

- 答え:2

- 解説:集団作業療法は、参加者が一緒に活動を行うことで、互いの協力や支援を通じて治療効果を高める方法である。開放集団と閉鎖集団の違いや、どのような状況で集団作業療法が適切かについて理解することが重要である。

- レクリエーション活動は、開放集団でも実施できる。開放集団では参加者が自由に入れ替わることができるため、オープンな茶話会などの活動が適している。

- 調理活動は開放集団よりも閉鎖集団の方が実施しやすい。閉鎖集団では参加者が決まっているため、作業分担が明確であり、調理を完遂させることが容易である。このため、選択肢2が正しい。

- 閉鎖集団の方が参加者の凝集性が高まる。閉鎖集団では参加者が決まっているため、個人と集団としてのスキルが集積し、凝集性が高まりやすい。開放集団では、作業スキルが異なる参加者が入れ替わるため、凝集性は低くなる。

- 急性期には個人作業療法が優先されることが多い。新しい環境や対人関係が心理的負担となるため、個人作業療法で患者の状態を安定させることが重要である。

- 集団作業療法では、他者からの賞賛や自らの貢献度などを相対的に受けることがあり、個人療法よりも受容体験を得る機会がある。したがって、選択肢5は誤りである。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第43問

アルコール依存症の治療について正しいのはどれか。

1: 本人や家族に対する心理教育が有効である。

2: 離脱への導入の時期から作業療法を実施する。

3: Wernicke脳症の予防にビタミンCを投与する。

4: 離脱症状の予防にベンゾジアゼピン系薬物は無効である。

5: 患者に拒否的な家族には自助グループヘの参加は勧めない。

- 答え:1

- 解説:アルコール依存症の治療には、患者本人や家族に対する心理教育が有効であり、共依存が形成されやすい家族にも対応することが重要です。また、作業療法や薬物療法も適切な時期に行われることが大切です。

- 本人や家族に対する心理教育が有効である。アルコール依存症は患者本人だけでなく、共依存が形成されやすい家族への心理教育が有効とされる。家族が患者の状況を理解し、適切なサポートができるようになることが重要です。

- 離脱への導入の時期から作業療法を実施する。これは間違いで、作業療法は離脱期を過ぎてから開始される。離脱期には、患者の症状が安定するまで待つことが適切です。

- Wernicke脳症の予防にビタミンCを投与する。これは間違いで、ウェルニッケ脳症の予防にはビタミンB1が投与される。ビタミンB1はアルコール依存症患者に不足しがちであり、ウェルニッケ脳症の予防に重要です。

- 離脱症状の予防にベンゾジアゼピン系薬物は無効である。これは間違いで、離脱症状にはベンゾジアゼピン系薬物を投与して予防する。ベンゾジアゼピン系薬物は、不安や緊張を緩和し、離脱症状を軽減する効果があります。

- 患者に拒否的な家族には自助グループヘの参加は勧めない。これは間違いで、患者に対して拒否的な家族には、自助グループの参加を促すことや、心理教育により家族が患者に協力できるように支援する。家族の理解と協力が治療の成功に大きく寄与します。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第44問

統合失調症の回復過程の急性期における作業療法として適切なのはどれか。

1: 身体感覚の獲得

2: 現実への移行の準備

3: 身辺処理能力の回復

4: 生活管理能力の改善

5: 対人交流技能の改善

- 答え:2

- 解説:統合失調症の回復過程の急性期における作業療法は、現実への移行の準備が適切である。急性期では、幻覚や妄想などの精神症状があり、現実との境界が曖昧な状態から、現実への移行の準備が行われる。

- 身体感覚の獲得は、急性期を過ぎて回復期前期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 現実への移行の準備は、急性期に適切な作業療法である。患者にとって現実見当ができるように、刺激の少ない環境を整えることが重要である。

- 身辺処理能力の回復は、急性期に疲労した体力を回復させて、安全にADLが実行可能になった回復期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 生活管理能力の改善は、身辺処理能力が回復し、家庭や社会で生活するために、回復期後期または維持期に改善させるものであり、急性期には適切ではない。

- 対人交流技能の改善は、ADLが身近な人たちとの環境で安定して遂行できるようになった回復期後期に、社会生活を予定しながら行われるものであり、急性期には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第45問

自閉症スペクトラム障害患者が就労継続支援A型事業所を利用する際の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 巧緻性が要求される作業を任せる。

2: 事業所での経験を振り返るための面接をする。

3: 事業所内のルールについてはその都度伝える。

4: 利用開始時に苦手な場面から慣らしていく。

5: 利用者同士で行う流れ作業から導入する。

- 答え:2

- 解説:自閉症スペクトラム障害(ASD)の患者が就労継続支援A型事業所を利用する際に適切な対応は、事業所での経験を振り返るための面接を行うことです。これにより、対象者の行動特性や業務内容、仕事量を推定し、助言を行うことができます。

- ASDの患者は、巧緻性の高い作業が苦手なことがあります。対象者の障害と体調に合わせて労働内容が調整されるため、巧緻性が要求される作業を任せることは適切ではありません。

- 事業所での経験を振り返るための面接を行うことは、対象者の行動特性や業務内容、仕事量を推定し、助言を行うために有効な手段です。これが適切な対応となります。

- ASDの症状のある人には臨機応変で柔軟な対応が困難なことがあります。事業所内のルールをその都度伝えると混乱を招きやすいため、適切ではありません。ルールは事業開始前に伝えておくほうがよいです。

- ASDのある人に利用開始時から苦手な場面を体験させると、就労意欲が失われることがあります。職場や作業に慣らしていく場合は、対象者が失敗せずにできる、得意な作業から行わせるべきです。

- ASDのある人は行動にこだわりを持っていることがあり、対人関係は苦手です。作業ペースが対象者に合っていればよいが、導入時はなるべく単独で、1人のペースで行う作業から導入したほうが適切です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第46問

前頭側頭型認知症患者への作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 活動の中で複雑な判断を本人に求めるようにする。

2: 口頭指示が理解できない場合は紙に書いて伝える。

3: 参加の拒否に対しては活動の内容を丁寧に説明する。

4: 常同行動に対しては別の行動に切り替えるように促す。

5: 食べることが止められない場合は食材を見えない場所に移動させる。

- 答え:5

- 解説:前頭側頭型認知症は、前頭葉や側頭葉が萎縮する認知症で、常同行動や食べ物にこだわる行動が特徴的です。作業療法士は、患者の状況に応じて適切な対応を行う必要があります。

- 前頭側頭型認知症では、注意機能や言語機能が低下するため、活動中に複雑な判断を求めると、作業への注意集中が途切れてしまう。この選択肢は適切ではありません。

- 前頭側頭型認知症者では言語機能が障害されることがあるが、紙に書いて伝えたとしても、読字が障害された場合には有効ではない。この選択肢は適切ではありません。

- 活動の内容を説明することも大切であるが、認知症の影響で理解が得られないことがある。この場合は、作業療法士側が柔軟に対応してもよいが、この選択肢だけでは適切な対応とは言えません。

- 常同行動に対して無理に別の行動を促すと、こだわりが強くなって活動への拒否がみられるなど適応性を阻害することになる。この選択肢は適切ではありません。

- 前頭側頭型認知症者には、偏食や過食が現れることがある。認知症があるため、説明しても理解できない。患者の健康維持のために、過食しないように食物が見えない環境を整備する。この選択肢が適切な対応です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第47問

家族心理教育について正しいのはどれか。

1: 単発での実施が一般的である。

2: 家族を精神疾患の原因と捉える。

3: 治療者から家族への指示が重視される。

4: 家族の対処能力が向上することを目指す。

5: 当事者と同居する家族のみが対象である。

- 答え:4

- 解説:家族心理教育は、家族の対処能力を向上させることを目的としており、患者本人の再発予防や家族の負担感軽減に効果がある。家族、患者、治療者が共に学び、対応策を考えていく。

- 家族心理教育では、家族と患者と医療者が共に病気について考え学ぶために、複数回の話し合いが実施されることが一般的である。

- 家族心理教育では、精神疾患の原因を家族の責任とすることはない。病気の原因には患者本人の脳内機序やストレス脆弱性などがあり、それらの対処法や治療法を学び、家族と患者が病気の理解を促す。

- 家族心理教育では、治療者から家族への一方的な指示は行わず、家族・患者・治療者が共に学んで対応を考えていく方略がとられる。

- 家族心理教育の目的は、家族が病気の理解と患者の行動特性を理解し、それらに対処する方略を学ぶことで、対処能力が向上することである。

- 家族心理教育の対象は、当事者を支援する仲間やボランティアなど、家族に限らず、学習対象者として協力を依頼することができる。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第48問

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈心神喪失者等医療観察法〉について正しいのはどれか。

1: 裁判官が処遇を申し立てる。

2: 対象行為に窃盗が含まれる。

3: 対象者の社会復帰の促進が目的である。

4: 入退院の処遇は簡易裁判所で判断される。

5: 社会復帰調整官は指定入院医療機関の退院決定時から対象者と関わる。

- 答え:3

- 解説:心神喪失者等医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して、国の責任による医療及び社会復帰のための支援を提供することを目的とした法律である。

- 選択肢1は間違いです。処遇の申し立ては検察官によって行われる。

- 選択肢2は間違いです。対象行為は殺人、放火、傷害などの重大な他害行為であり、窃盗は含まれません。

- 選択肢3は正しいです。心神喪失者等医療観察法の目的は、対象者の社会復帰の促進を図ることです。

- 選択肢4は間違いです。入退院の処遇は地方裁判所で判断される。

- 選択肢5は間違いです。社会復帰調整官は鑑定入院のときから対象者と関わることができる。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第49問

就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づくサービスはどれか。

1: 就労移行支援

2: 就労継続支援A型

3: 就労継続支援B型

4: 就労定着支援

5: 生活訓練

- 答え:4

- 解説:障害者総合支援法に基づくサービスの中で、就労後6か月経過後に利用できるサービスは「就労定着支援」です。これは、生活面・就業面の課題がありながら、一般就労から6か月経過後の者を対象とする就労支援制度です。

- 就労移行支援は、障害者が一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通して、適性に合った職場への就労等が見込まれる者が対象です。このサービスは、就労前の段階での支援を目的としているため、正解ではありません。

- 就労継続支援A型は、雇用契約を結び、働きながら一般就労を目指すサービスです。このサービスは、就労中の障害者を対象としていますが、就労後6か月経過後の支援ではないため、正解ではありません。

- 就労継続支援B型は、雇用契約は結ばず、就労の機会を得て「A型」や「一般就労」を目指すサービスです。このサービスも、就労中の障害者を対象としていますが、就労後6か月経過後の支援ではないため、正解ではありません。

- 就労定着支援は、生活面・就業面の課題がありながら、一般就労から6か月経過後の者を対象とする就労支援制度です。このサービスは、就労後6か月経過後に利用できるため、正解です。

- 生活訓練は、自立した生活を営むための訓練や生活に関する相談・助言などが行われるサービスです。このサービスは、日常生活の支援を目的としていますが、就労後6か月経過後の支援ではないため、正解ではありません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第50問

精神科作業療法のインフォームドコンセントについて適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する場合の同意は必要ない。

2: 医療保護入院の入院患者は同意を得る必要はない。

3: 言語理解が困難な場合は誘導しながら同意を得る。

4: 活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

5: 精神症状が重篤な場合は患者の同意よりも治療効果が優先される。

- 答え:4

- 解説:インフォームドコンセントは、患者が十分な説明を受けた上での理解に基づく同意・承諾(自己決定)である。精神科作業療法においても、患者の同意を得ることが重要であり、活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

- 作業種目を変更する場合でも、治療者は患者に説明し、患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 医療保護入院の入院患者であっても、作業療法を実施する際には患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 言語理解が困難な場合でも、代理人の署名等が必要となる場合があります。ただし、代理人と患者との続柄は明示される必要があります。この選択肢は部分的に正しいですが、適切な選択肢ではありません。

- 活動内容の説明は、患者の理解を得ながら適切な作業を提供するために行われる。医療者の説明は、患者の意思決定を助け、良好な患者−治療者関係の構築に必要であるため、この選択肢は適切です。

- 精神症状が重篤な場合でも、命に別状のないときは精神科作業療法の治療効果よりも、患者の意思(同意)が尊重されるべきであるため、この選択肢は適切ではありません。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第51問

運動軸が2つの関節はどれか。

1: 環軸関節

2: 距腿関節

3: 肩鎖関節

4: 橈骨手根関節

5: 腕尺関節

- 答え:4

- 解説:運動軸が2つの関節は、橈骨手根関節である。これは楕円関節で2軸性関節であり、他の選択肢は1軸性関節や多軸性関節であるため正解ではない。

- 環軸関節は車軸関節であり、1軸性関節であるため運動軸が2つの関節ではない。

- 距腿関節はラセン関節であり、1軸性関節であるため運動軸が2つの関節ではない。

- 肩鎖関節は平面関節であり、多軸性関節であるため運動軸が2つの関節ではない。

- 橈骨手根関節は楕円関節であり、2軸性関節であるため運動軸が2つの関節である。これが正解である。

- 腕尺関節はラセン関節であり、1軸性関節であるため運動軸が2つの関節ではない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第52問

筋滑車がみられる筋はどれか。2つ選べ。

1: 烏口腕筋

2: 顎二腹筋

3: 示指伸筋

4: 小胸筋

5: 上斜筋

- 答え:2 ・5

- 解説:筋滑車は筋肉の走行を変えるために存在し、筋肉が骨や腱を滑らせる構造を持っています。この問題では、筋滑車が見られる筋を2つ選ぶ必要があります。

- 烏口腕筋は、前腕の筋肉であり、筋滑車が存在しないため誤りです。

- 顎二腹筋は、前腹と後腹の中間腱が線維性滑車で舌骨に固定されており、筋滑車が見られるため正解です。

- 示指伸筋は、指の伸筋であり、筋滑車が存在しないため誤りです。

- 小胸筋は、胸部の筋肉であり、筋滑車が存在しないため誤りです。

- 上斜筋は、目の筋肉であり、目頭上部の骨である滑車を通り、筋走行を変えて眼球に付着しており、筋滑車が見られるため正解です。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第53問

神経核が橋に位置するのはどれか。

1: 副神経

2: 滑車神経

3: 顔面神経

4: 舌咽神経

5: 舌下神経

- 答え:3

- 解説:脳神経は中脳、橋、延髄の神経核に位置しており、それぞれの部位から特定の神経が発生しています。橋からは三叉神経、外転神経、顔面神経、内耳神経が位置しています。

- 副神経は間違いで、副神経は延髄から発生しています。

- 滑車神経は間違いで、滑車神経は中脳から発生しています。

- 顔面神経は正解で、顔面神経は橋から発生しています。

- 舌咽神経は間違いで、舌咽神経は延髄から発生しています。

- 舌下神経は間違いで、舌下神経は延髄から発生しています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第54問

運動神経線維のみの脳神経はどれか。2つ選べ。

1: 滑車神経

2: 三叉神経

3: 顔面神経

4: 舌咽神経

5: 舌下神経

- 答え:1 ・5

- 解説:運動神経のみの脳神経は、滑車神経、外転神経、副神経、舌下神経である。感覚機能のみの神経は、嗅神経、視神経、内耳神経である。複数の神経が関与する神経は、動眼神経、三叉神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神経である。

- 滑車神経は運動神経のみの脳神経であり、目の外側直筋を支配しています。そのため、正解です。

- 三叉神経は運動神経と感覚神経が関与する脳神経であり、顔面の感覚や咀嚼筋の運動を支配しています。そのため、間違いです。

- 顔面神経は運動神経、感覚神経、自律神経が関与する脳神経であり、顔面の表情筋の運動や味覚、涙腺・唾液腺の分泌を支配しています。そのため、間違いです。

- 舌咽神経は運動神経、感覚神経、自律神経が関与する脳神経であり、咽頭の筋肉の運動や咽頭の感覚、舌の後部の味覚を支配しています。そのため、間違いです。

- 舌下神経は運動神経のみの脳神経であり、舌の筋肉を支配しています。そのため、正解です。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第55問

脊髄について正しいのはどれか。

1: 体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体は後根神経節に存在する。

2: 白質はその大部分を神経細胞の細胞体が占める。

3: 運動神経細胞は後角にある。

4: 深部感覚は前索を上行する。

5: 温痛覚は後索を上行する。

- 答え:1

- 解説:この問題では、脊髄に関する知識を問うています。脊髄は中枢神経系の一部であり、神経細胞の細胞体や神経線維が集まっています。正しい選択肢は、体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体が後根神経節に存在することです。

- 選択肢1は正しいです。体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体は後根神経節に存在します。これは、感覚情報を脊髄に伝達する役割を果たしています。

- 選択肢2は間違いです。白質は神経線維が集まっている部分であり、その大部分を神経細胞の細胞体が占めるのは灰白質です。白質は脊髄の周囲にあり、神経線維が無数に走っています。

- 選択肢3は間違いです。運動神経細胞は脊髄の前角に存在し、筋肉への指令を伝える役割を果たしています。後角には感覚神経細胞があり、感覚情報を受け取ります。

- 選択肢4は間違いです。深部感覚は脊髄の後索を上行し、脳に伝達されます。前索は粗大触圧感覚が上行する部分であり、深部感覚とは異なります。

- 選択肢5は間違いです。温痛覚は脊髄の側索を上行し、脳に伝達されます。後索は深部感覚が上行する部分であり、温痛覚とは異なります。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第56問

一側のみにある動脈はどれか。

1: 腋窩動脈

2: 鎖骨下動脈

3: 総頸動脈

4: 内頸動脈

5: 腕頭動脈

- 答え:5

- 解説:この問題では、一側のみに存在する動脈を選択する必要があります。選択肢の中で唯一、一側のみに存在する動脈は腕頭動脈です。

- 腋窩動脈は両側の鎖骨下動脈からそれぞれ分岐しているため、一側のみに存在する動脈ではありません。

- 鎖骨下動脈は、右側は腕頭動脈から分岐し、左側は大動脈弓から分岐しているため、両側に存在する動脈です。

- 総頸動脈は、右側は腕頭動脈から分岐し、左側は大動脈弓から分岐しているため、両側に存在する動脈です。

- 内頸動脈は、両側の総頸動脈からそれぞれ分岐しているため、一側のみに存在する動脈ではありません。

- 腕頭動脈は右側のみに存在する動脈であり、他の選択肢とは異なり一側のみに存在するため正解です。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第57問

腎臓について正しいのはどれか。

1: 腎錐体は皮質にある。

2: 一側の重さは約300 gである。

3: エリスロポエチンを分泌する。

4: 左腎は右腎より約1.5 cm下位にある。

5: 安静時の腎血流は心臓から拍出される血液の約5%である。

- 答え:3

- 解説:腎臓はエリスロポエチンやレニンを分泌し、血液の浄化や血圧の調整などの重要な役割を果たしています。この問題では、腎臓に関する正しい情報を選ぶことが求められています。

- 腎錐体は皮質ではなく、髄質にあります。腎臓の実質は、外表面の腎皮質と腎洞に向かう腎髄質、すなわち腎錐体からできています。

- 一側の腎臓の重さは約150 gであり、約300 gではありません。腎臓の大きさは、縦が約12 cm、横が約6 cm、厚さが約3 cmです。

- 腎臓はエリスロポエチンやレニンを分泌します。エリスロポエチンは赤血球の生成を促進し、レニンは血圧調整に関与しています。この選択肢は正しいです。

- 左腎は右腎より上位にあります。右腎は肝臓があるために押し下げられています。この選択肢は間違いです。

- 安静時の腎血流は心臓から拍出される血液の約20%であり、約5%ではありません。臓器の中で血流が最も多いのが腎臓です。この選択肢は間違いです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第58問

胸部の解剖について正しいのはどれか。

1: 縦隔後面は心臓である。

2: 肺栄養血管は肺動脈である。

3: 区域気管支は左右5本ずつある。

4: 胸骨柄と第3肋骨は関節を形成する。

5: 臓側胸膜と壁側胸膜は連続している。

- 答え:5

- 解説:この問題は胸部の解剖に関する知識を問うもので、正しい選択肢を選ぶことが求められています。選択肢の中で正しいものは、臓側胸膜と壁側胸膜が連続しているという選択肢5です。

- 縦隔後面は脊柱であり、心臓ではありません。心臓は縦隔の下部中部に位置しています。この選択肢は誤りです。

- 肺栄養血管は気管支動脈であり、肺動脈ではありません。肺動脈は肺機能血管です。この選択肢は誤りです。

- 区域気管支は左右で本数が異なり、右肺には10本、左肺には8~10本あります。左右5本ずつではないため、この選択肢は誤りです。

- 胸骨柄は鎖骨、第1肋骨、第2肋骨と関節を形成しており、第3肋骨とは関節を形成していません。この選択肢は誤りです。

- 臓側胸膜と壁側胸膜は連続しており、正しい選択肢です。肺を被るのが臓側胸膜で、その外側にあるのが壁側胸膜です。この胸膜は一枚でくっついて連続しています。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

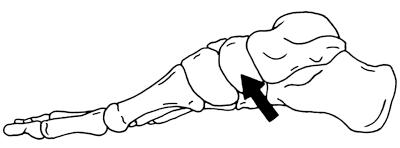

第57回午後:第59問

右足部の内側面を図に示す。矢印の骨に付着する筋はどれか。

1: 後脛骨筋

2: 第三腓骨筋

3: 短腓骨筋

4: 短母指伸筋

5: 虫様筋

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第60問

細胞小器官のうちATPを合成するのはどれか。

1: 小胞体

2: 中心小体

3: ゴルジ装置

4: リソゾーム

5: ミトコンドリア

- 答え:5

- 解説:細胞小器官の中でATPを合成するのはミトコンドリアです。ミトコンドリアは細胞のエネルギー源として働き、ATPを生成することで細胞の機能を維持します。

- 小胞体はATPの合成には関与していません。主な機能は脂質成分やステロイドの合成、カルシウム貯蔵などです。

- 中心小体はATPの合成には関与していません。主な機能は細胞分裂の際に細胞の両極に移動し、分裂の開始に関わる役割を果たします。

- ゴルジ装置はATPの合成には関与していません。主な機能は細胞表面の多糖類被覆を合成することです。

- リソゾームはATPの合成には関与していません。主な機能は細胞内に侵入した異物や代謝物を分解し、処分することです。

- ミトコンドリアは細胞のエネルギー源として働き、ATPを生成することで細胞の機能を維持します。そのため、ATPを合成する細胞小器官として正しい選択肢です。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第61問

遺伝情報伝達について正しいのはどれか。

1: 染色体のDNAは三重鎖らせん構造をしている。

2: DNAからtRNAへ塩基配列が転写される。

3: リボソームRNAはスプライシングを受ける。

4: mRNAの3つの塩基の組合せがアミノ酸を決定する。

5: ゲノム上のイントロンの遺伝情報が蛋白へ翻訳される。

- 答え:4

- 解説:遺伝情報伝達は、DNAからmRNAへの転写、mRNAからtRNAを介してアミノ酸への翻訳というプロセスが含まれます。この問題では、遺伝情報伝達に関連する事項について正しいものを選ぶことが求められています。

- 染色体のDNAは二重鎖らせん構造をしているため、選択肢1は誤りです。三重鎖らせん構造は存在しません。

- 選択肢2は誤りです。DNAからtRNAへ塩基配列が転写されるのではなく、DNAからmRNAへ塩基配列が転写されます。tRNAは、mRNAの塩基配列をアミノ酸に置換する操作を行います。

- 選択肢3は誤りです。リボソームRNAではなく、mRNAがスプライシングを受けます。スプライシングは、mRNAの転写時に不要なものを取り除く作業のことです。

- 選択肢4は正解です。mRNAの3つの塩基の組合せ(コドン)がアミノ酸を決定します。これにより、mRNAの塩基配列がアミノ酸の並びに翻訳され、タンパク質が合成されます。

- 選択肢5は誤りです。蛋白へ翻訳されるのは、ゲノム上のエキソンの遺伝情報です。イントロンの遺伝情報は、スプライシングによって除去され、翻訳されません。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第62問

深部腱反射について正しいのはどれか。

1: 感覚入力はⅢ群求心性線維を介する。

2: 運動出力はα運動神経を介する。

3: 錘外筋線維が受容器となる。

4: 反射閾値は一定である。

5: 高齢者では亢進する。

- 答え:2

- 解説:深部腱反射は、筋紡錘や腱器官が受容器となり、Ⅰa群求心性線維を介して感覚入力が行われ、α運動神経を介して運動出力が行われる。反射閾値は一定ではなく、環境や筋の状態によって変化する。また、高齢者では深部腱反射は減弱する。

- 選択肢1は誤りです。感覚入力はⅠa群求心性線維を介して行われます。

- 選択肢2は正しいです。運動出力はα運動神経を介して行われます。

- 選択肢3は誤りです。受容器は筋紡錘と腱器官です。

- 選択肢4は誤りです。反射閾値は一定ではなく、環境や筋の状態によって変化します。

- 選択肢5は誤りです。高齢者では深部腱反射は減弱する。これは加齢による末梢神経の神経変性が関係しているとされています。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第63問

自律神経の二重支配を受けるのはどれか。

1: 汗 腺

2: 膵 臓

3: 脾 臓

4: 立毛筋

5: 副腎髄質

- 答え:2

- 解説:自律神経の二重支配を受ける器官は、交感神経と副交感神経の両方の影響を受ける器官である。一方、二重支配を受けない器官は、交感神経または副交感神経のどちらか一方のみの支配を受ける。

- 汗腺は、自律神経の二重支配を受けない器官であり、交感神経の支配のみを受けるため、誤りである。

- 膵臓は、自律神経の二重支配を受ける器官であり、交感神経と副交感神経の両方の影響を受けるため、正解である。

- 脾臓は、自律神経の二重支配を受けない器官であり、交感神経の支配のみを受けるため、誤りである。

- 立毛筋は、自律神経の二重支配を受けない器官であり、交感神経の支配のみを受けるため、誤りである。

- 副腎髄質は、自律神経の二重支配を受けない器官であり、交感神経の支配のみを受けるため、誤りである。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第64問

酸塩基平衡で正しいのはどれか。

1: 正常の動脈血のpHは6.4である。

2: 嘔吐では代謝性アシドーシスになる。

3: 過換気では呼吸性アルカローシスになる。

4: 呼吸性アルカローシスでは尿は酸性になる。

5: 代謝性アルカローシスではKussmaul呼吸がみられる。

- 答え:3

- 解説:酸塩基平衡は生体内でのpHの維持を指し、腎臓と肺が主に調整しています。正常の動脈血のpHは7.4であり、アシドーシスとアルカローシスはそれぞれpHが低い状態と高い状態を指します。呼吸性と代謝性の違いは、原因が肺の換気異常か、それ以外の代謝異常かによります。

- 正常の動脈血のpHは7.4であり、6.4ではないため、選択肢1は間違いです。生体の細胞が適切に活動するためには、pHの維持が重要であり、腎臓と肺がその調整を行っています。

- 嘔吐では、胃液を大量に失うことにより体液がアルカリ性に傾くため、代謝性アルカローシスになります。選択肢2は代謝性アシドーシスとなっているため、間違いです。

- 過換気では、PaCO2(動脈血中の二酸化炭素分圧)が低くなり、呼吸性アルカローシスになります。選択肢3は正しいです。肺気腫や喘息などの呼吸不全により、呼吸性アシドーシスになることもあります。

- 呼吸性アルカローシスや代謝性アルカローシスでは、尿はアルカリ性になります。選択肢4は尿が酸性になると記載されているため、間違いです。呼吸性アシドーシスや代謝性アシドーシスでは、尿が酸性になります。

- 代謝性アシドーシスでは、Kussmaul呼吸がみられます。選択肢5は代謝性アルカローシスとなっているため、間違いです。Kussmaul呼吸は、規則的な持続性の深呼吸でPaCO2を低下させるために深い努力性呼吸となり、換気量が増加します。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第65問

唾液分泌について正しいのはどれか。

1: 1日の分泌量は約100 mLである。

2: 分泌速度が増すとpHは低下する。

3: 加齢により分泌量は増加する。

4: 唾液分泌中枢は中脳にある。

5: 糖質を分解する。

- 答え:5

- 解説:唾液分泌に関する正しい選択肢は、糖質を分解するという選択肢5です。唾液は1日の分泌量が約1,000~1,500 mLであり、分泌速度が増すとpHが上昇し、加齢により分泌量は減少します。また、唾液分泌中枢は視床下部にあります。

- 選択肢1は誤りです。正常人の1日の唾液分泌量は約1,000~1,500 mLであり、100 mLではありません。咀嚼時には分泌量が10倍以上に増加します。

- 選択肢2は誤りです。安静時の唾液分泌のpHは6.5であり、分泌速度が増すとpHは増加し、8近くまで上昇します。したがって、分泌速度が増すとpHが低下するという記述は正しくありません。

- 選択肢3は誤りです。加齢により唾液分泌量は減少し、口腔内の細菌が繁殖しやすくなります。分泌量が増加するという記述は正しくありません。

- 選択肢4は誤りです。唾液分泌中枢は視床下部にあり、中脳にはありません。

- 選択肢5は正解です。唾液中のα-アミラーゼの作用により糖質を分解します。これにより、食物の消化が助けられます。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第66問

近位尿細管に分泌されるのはどれか。

1: H+

2: K+

3: Na+

4: Ca2+

5: HCO3-(重炭酸イオン)

- 答え:1

- 解説:近位尿細管では、尿酸、H+、クレアチニン、NH4+、尿素が分泌され、水分、Na+、K+、HCO3-、アミノ酸、ブドウ糖が再吸収されます。この問題では、近位尿細管に分泌されるものを尋ねています。

- H+は近位尿細管で分泌されるため、正解です。これにより、尿が酸性になります。

- K+は近位尿細管で再吸収されるため、間違いです。K+の分泌は主に遠位尿細管と集合管で行われます。

- Na+は近位尿細管で再吸収されるため、間違いです。Na+の再吸収は体液の浸透圧を維持するために重要です。

- Ca2+は遠位尿細管で再吸収されるため、間違いです。近位尿細管ではCa2+の分泌は行われません。

- HCO3-(重炭酸イオン)は遠位尿細管で再吸収されるため、間違いです。HCO3-の再吸収は血液のpHを維持するために重要です。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第67問

下垂体前葉から分泌されるホルモンはどれか。

1: メラトニン

2: オキシトシン

3: バソプレシン

4: プロラクチン

5: テストステロン

- 答え:4

- 解説:下垂体前葉から分泌されるホルモンは、成長ホルモン(GH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、乳腺刺激ホルモン(プロラクチン)である。

- メラトニンは、松果体で合成されるホルモンであり、下垂体前葉からは分泌されないため、この選択肢は誤りです。

- オキシトシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンであり、下垂体前葉からは分泌されないため、この選択肢は誤りです。

- バソプレシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンであり、下垂体前葉からは分泌されないため、この選択肢は誤りです。

- プロラクチンは、下垂体前葉から分泌される乳腺刺激ホルモンであり、正解です。プロラクチンは、乳汁分泌の促進や乳腺の発達に関与しています。

- テストステロンは、精巣や副腎から分泌されるホルモンであり、下垂体前葉からは分泌されないため、この選択肢は誤りです。テストステロンは、男性の性徴や精子生成に関与しています。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第69問

強制吸気時に働くのはどれか。2つ選べ。

1: 横隔膜

2: 腹直筋

3: 肋下筋

4: 外肋間筋

5: 内腹斜筋

- 答え:1 ・4

- 解説:強制吸気時に働く筋肉は、横隔膜と外肋間筋が主要な役割を果たします。これらの筋肉が収縮することで、肺が膨らみ空気が吸い込まれます。

- 横隔膜は、強制吸気時に働く筋肉であり、正解です。横隔膜が収縮することで、胸腔の容積が増加し、肺が膨らんで空気が吸い込まれます。

- 腹直筋は、強制呼気時に働く筋肉であり、間違いです。腹直筋が収縮することで、腹圧が上昇し、肺が縮んで空気が吐き出されます。

- 肋下筋は、呼気時に働く筋肉であり、間違いです。肋下筋が収縮することで、肋骨が下がり、肺が縮んで空気が吐き出されます。

- 外肋間筋は、強制吸気時に働く筋肉であり、正解です。外肋間筋が収縮することで、肋骨が上がり、胸腔の容積が増加し、肺が膨らんで空気が吸い込まれます。

- 内腹斜筋は、強制呼気時に働く筋肉であり、間違いです。内腹斜筋が収縮することで、腹圧が上昇し、肺が縮んで空気が吐き出されます。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第70問

筋と作用の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頰 筋 ── 頰をふくらませる。

2: 咬 筋 ── 下顎を引き下げる。

3: 前頭筋 ── 眉を持ち上げる。

4: 側頭筋 ── 下顎を持ち上げる。

5: 内側翼突筋 ── 唇をすぼめる。

- 答え:3 ・4

- 解説:この問題では、筋とその作用の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。筋は身体の動きを支えるために重要な役割を果たしており、それぞれの筋には特定の作用があります。

- 頰筋は、口角を外側に引き上げて歯列に押し付ける作用があります。頰をふくらませるためには、強く口を閉じるために口輪筋の作用が必要です。したがって、この選択肢は誤りです。

- 咬筋は、下顎を挙上させる作用があります。下顎を引き下げる筋は、顎二腹筋です。したがって、この選択肢は誤りです。

- 前頭筋は、眉を持ち上げる作用があります。この選択肢は正しいです。

- 側頭筋は、下顎を持ち上げる作用があります。この選択肢は正しいです。

- 内側翼突筋は、下顎を挙上させる作用があります。唇をすぼめる筋は、口輪筋です。したがって、この選択肢は誤りです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第71問

肩甲骨の上方回旋に作用する筋はどれか。

1: 広背筋

2: 前鋸筋

3: 菱形筋

4: 肩甲下筋

5: 肩甲挙筋

- 答え:2

- 解説:肩甲骨の上方回旋に作用する筋は、僧帽筋上部、僧帽筋下部、前鋸筋である。それぞれの筋の作用を理解することが重要です。

- 広背筋は肩関節伸展や内転に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 前鋸筋は肩甲骨外転や上方回旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋に作用するため、この選択肢は正解です。

- 菱形筋は肩甲骨挙上、内転、下方回旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 肩甲下筋は肩関節水平屈曲や内旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 肩甲挙筋は肩甲骨挙上に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第72問

膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用する筋はどれか。2つ選べ。

1: 足の長指屈筋

2: 後脛骨筋

3: 膝窩筋

4: 足底筋

5: 腓腹筋

- 答え:4 ・5

- 解説:膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用する筋は、足底筋と腓腹筋です。これらは二関節筋であり、膝関節と足関節の両方に作用します。

- 足の長指屈筋は単関節筋であり、脛骨後面の中央1/3から起始し、第2-5末節骨底に停止します。膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用する筋ではありません。

- 後脛骨筋は単関節筋であり、脛骨、腓骨、下腿骨間膜から起始し、舟状骨、3楔状骨、第2-4中足骨底に停止します。膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用する筋ではありません。

- 膝窩筋は単関節筋であり、大腿骨外側顆から起始し、脛骨上部後面に停止します。膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用する筋ではありません。

- 足底筋は二関節筋であり、大腿骨膝窩面から起始し、踵骨背側面に停止します。膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用するため、正解です。

- 腓腹筋は二関節筋であり、内側頭は大腿骨内側上顆、外側頭は大腿骨外側上顆から起始しアキレス腱となり踵骨隆起に停止します。膝関節屈曲と足関節底屈の両方に作用するため、正解です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第73問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、足の外科学会基準による)の運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 股屈曲 ── 下腿中央線

2: 股内旋 ── 大腿骨

3: 股外転 ── 大腿中央線

4: 膝屈曲 ── 脛 骨

5: 足底屈 ── 第1中足骨

- 答え:3

- 解説:関節可動域測定法では、運動方向と移動軸の組み合わせが重要である。2022年4月に改正された基準によると、正しい組み合わせは股外転と大腿中央線である。

- 股屈曲の移動軸は大腿骨であり、下腿中央線ではない。下腿中央線の運動方向は股関節外旋、内旋である。

- 股内旋の移動軸は下腿中央線であり、大腿骨ではない。大腿骨の運動方向は股関節屈曲、伸展である。

- 股外転の移動軸は大腿中央線であり、正しい組み合わせである。

- 膝屈曲の移動軸は腓骨であり、脛骨ではない。脛骨の運動方向は存在しない。

- 足底屈の移動軸は足底面であり、第1中足骨ではない。第1中足骨は第1趾(母趾)の屈曲・伸展の基本軸である。2022年4月の改訂前は第5中足骨が移動軸であったが、改訂後は足底面となった。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 足関節は1歩行周期に背屈と底屈とが2回生じる。

2: 股関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが2回生じる。

3: 膝関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが1回生じる。

4: 一側下肢の立脚相と遊脚相の割合は7:3である。

5: 高齢者では歩行比が大きくなる。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第75問

組織の再生能力が最も高いのはどれか。

1: 角 膜

2: 骨 髄

3: 心 筋

4: 神 経

5: 横紋筋

- 答え:2

- 解説:組織の再生能力は、その組織の細胞の分裂能力や修復能力によって異なります。再生能力が高い組織には結合組織、神経膠組織、表皮、粘膜上皮、肝細胞、骨組織などがあります。

- 角膜は、再生能力がほとんどないため、組織の再生能力が最も高いとは言えません。

- 骨髄(骨組織)は、再生能力が高く、骨折などの際に修復が行われるため、組織の再生能力が最も高いと言えます。

- 心筋は、再生能力がほとんどなく、心筋梗塞などの際に損傷した部分が修復されにくいため、組織の再生能力が最も高いとは言えません。

- 神経には末梢神経と中枢神経があります。末梢神経は再生能力が強いですが、中枢神経は再生能力がほとんどないため、組織の再生能力が最も高いとは言えません。

- 横紋筋(骨格筋)は、再生能力が比較的弱く、筋肉損傷などの際に修復が遅いため、組織の再生能力が最も高いとは言えません。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第76問

骨転移を最も生じやすいのはどれか。

1: 胃 癌

2: 肝臓癌

3: 前立腺癌

4: 大腸癌

5: 膀胱癌

- 答え:3

- 解説:骨転移が最も生じやすいのは、男性では前立腺癌(65~75%)、女性では乳癌(65~75%)である。この問題では、前立腺癌が最も骨転移を生じやすいとされている。

- 胃癌の骨転移の頻度は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 肝臓癌の骨転移の頻度は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 前立腺癌の骨転移の頻度は65~75%と高く、最も骨転移を生じやすいとされているため、この選択肢が正解です。

- 大腸癌の骨転移の頻度は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 膀胱癌の骨転移の頻度は40%であり、前立腺癌よりも低いため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第77問

呼吸機能検査について正しいのはどれか。

1: 呼吸筋力の低下で肺活量は低下する。

2: 気道抵抗が増加すると1秒率は上昇する。

3: 肺拡散能の低下では最大呼気流量は低下する。

4: 肺コンプライアンスが低下すると機能的残気量は増加する。

5: 換気血流比不均等では肺胞気-動脈血酸素分圧較差が低下する。

- 答え:1

- 解説:この問題では、呼吸機能検査に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は1で、呼吸筋力の低下で肺活量は低下するという事実を示しています。

- 選択肢1は正しいです。呼吸筋力の低下が肺活量を低下させることは、呼吸機能検査で確認されることがあります。肺活量は、安静呼吸から最大呼気、最大吸気を行う呼気肺活量であり、呼吸能力によって肺活量が低下することがあります。

- 選択肢2は間違いです。気道抵抗が増加すると、1秒率は低下します。1秒率は、努力肺活量測定の最初の1秒の努力呼気量であり、喘息や慢性閉鎖性肺疾患などで気道抵抗が増加すると1秒率は低下することがあります。

- 選択肢3は間違いです。肺拡散能は、肺胞から毛細血管に酸素などのガスを供給する能力であり、最大呼気流量は呼出中の最大流量です。肺拡散能力の低下が最大呼気流量に直接的な影響を与えるわけではないため、この選択肢は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。肺コンプライアンスが低下すると、肺が硬くなっている状態を意味します。その結果、肺容量が低下し、機能的残気量も低下します。この選択肢は、機能的残気量が増加すると述べているため、誤りです。

- 選択肢5は間違いです。換気血流比不均等は、ガス交換時の換気量と血液量のバランスが釣り合っていない状態を指します。この状態では、肺胞気-動脈血酸素分圧較差が増加するため、この選択肢は誤りです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第78問

下肢の深部静脈血栓症により塞栓をきたすことが最も多い臓器はどれか。

1: 脳

2: 肺

3: 肝 臓

4: 心 臓

5: 腎 臓

- 答え:2

- 解説:下肢の深部静脈血栓症は、血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが最も多い。そのため、肺が最も塞栓を起こす臓器である。

- 脳は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が脳に達することは稀である。

- 肺は下肢の深部静脈血栓症による塞栓が最も多い臓器である。血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが多いため、正解である。

- 肝臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が肝臓に達することは稀である。

- 心臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が心臓に達することは稀であり、通過する部分が広いため詰まることが少ない。

- 腎臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が腎臓に達することは稀である。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第79問

欲求を満たせないときに、正反対の欲求を発展させ心的平衡を保とうとする防衛機制はどれか。

1: 置き換え

2: 合理化

3: 反動形成

4: 否 認

5: 抑 圧

- 答え:3

- 解説:この問題は、欲求を満たせないときに心的平衡を保とうとする防衛機制を尋ねています。正解は反動形成で、無意識の中の抑圧されている強い感情や欲求が意識できる側面で正反対の行動で表れるものです。

- 置き換えは、欲求を本来の目標で満たすことができないために別の目標で満たすことです。これは欲求を別の形で満たす方法であるため、正反対の欲求を発展させるものではありません。

- 合理化は、都合の悪い行動や状況を事実とは違う理由で正当化する自己防衛機制です。これは自分の行動を正当化するための言い訳を作ることであり、正反対の欲求を発展させるものではありません。

- 反動形成は正解です。これは無意識の中の抑圧されている強い感情や欲求が意識できる側面で正反対の行動で表れるものです。例えば、好きな相手に意地悪をする行為や親を憎んでいるが献身的に親孝行を行なうなどの行動が見られます。

- 否認は、自分自身が受け入れがたい状況や不快な経験や欲求を無意識になかったことにすることです。これは現実を否定することで心の平衡を保つ方法であり、正反対の欲求を発展させるものではありません。

- 抑圧は、不安や苦痛となる考えや記憶を無意識に気持ちに押し込み、忘れさせることです。これは不快な感情や記憶を無意識に抑え込むことで心の平衡を保つ方法であり、正反対の欲求を発展させるものではありません。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第80問

自己暗示により催眠状態を作り出し心身をリラックスさせる方法はどれか。

1: コラム法

2: 自律訓練法

3: 自由連想法

4: 漸進的筋弛緩法

5: マインドフルネス

- 答え:2

- 解説:自己暗示により催眠状態を作り出し心身をリラックスさせる方法は自律訓練法である。自律訓練法は自己睡眠法を用いたリラクゼーション療法であり、心身の緊張を緩和する効果がある。

- コラム法は認知療法の一つで、ワークシートに出来事や感情、自動思考などを記載し、自分の認知的傾向を分析・調整する方法である。自己暗示や催眠状態とは関係がない。

- 自律訓練法は正解であり、自己暗示を用いたリラクゼーション療法である。心身の緊張を緩和し、リラックスさせる効果がある。

- 自由連想法は、夢の解釈などを通じて無意識を意識化し、洞察を得る療法である。自己暗示や催眠状態とは直接関係がない。

- 漸進的筋弛緩法は、筋肉の緊張状態をコントロールし、その状態を観察し学習する療法である。リラックス効果はあるが、自己暗示や催眠状態とは直接関係がない。

- マインドフルネスは、瞑想訓練により達成される心理状態であり、「その瞬間の自分の体験に意図的に、そして判断することなく注意を向けること」と定義されている。リラックス効果はあるが、自己暗示や催眠状態とは直接関係がない。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第81問

障害受容に至る5つの過程において3番目に現れるのはどれか。

1: 解決への努力期

2: ショック期

3: 混乱期

4: 受容期

5: 否認期

- 答え:3

- 解説:障害受容の過程は5つのステージがあり、それぞれショック期、否認期、混乱期、解決への努力期、受容期となります。この過程を経ることで、障害を受け入れることができるようになります。

- 解決への努力期は障害受容の過程の4番目に現れるステージであり、この時点では問題解決の方法を模索し始める段階です。3番目に現れるステージではないため、この選択肢は誤りです。

- ショック期は障害受容の過程の最初のステージであり、障害に対する衝撃や困惑が生じる時期です。3番目に現れるステージではないため、この選択肢は誤りです。

- 混乱期は障害受容の過程の3番目に現れるステージであり、この時期には自分の感情や状況に対する理解が混乱し、悩みや苦しみが生じることがあります。この選択肢は正解です。

- 受容期は障害受容の過程の最後のステージであり、この時期には障害を受け入れ、自分の状況を理解し始めることができます。3番目に現れるステージではないため、この選択肢は誤りです。

- 否認期は障害受容の過程の2番目に現れるステージであり、この時期には自分が障害を持っていることを否定し、現実から逃避しようとすることがあります。3番目に現れるステージではないため、この選択肢は誤りです。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第82問

リハビリテーション室で訓練中に意識を失った患者への対応としてまず行うのはどれか。

1: 主治医に報告する。

2: ベッドに移動させる。

3: 心臓マッサージを行う。

4: バイタルサインを確認する。

5: 自動体外式除細動器〈AED〉を準備する。

- 答え:4

- 解説:意識障害の患者への対応では、まずABC(airway, breathing, circulation)や意識レベルの確認が重要です。バイタルサインや身体所見を確認した後、適切な処置を行います。

- 主治医に報告することも重要ですが、まずは患者の状態を把握するためにバイタルサインを確認することが最優先です。

- ベッドに移動させることも必要な場合がありますが、まずは患者の状態を把握するためにバイタルサインを確認することが最優先です。

- 心臓マッサージを行うことも必要な場合がありますが、まずは患者の状態を把握するためにバイタルサインを確認することが最優先です。

- バイタルサインを確認することで、患者の状態を把握し、適切な処置を行うことができます。そのため、この選択肢が正解です。

- AEDを準備することも必要な場合がありますが、まずは患者の状態を把握するためにバイタルサインを確認することが最優先です。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第83問

脊髄損傷の自律神経過反射でみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 発 汗

2: 頻 脈

3: 高血圧

4: 低血糖

5: 四肢の疼痛

- 答え:1 ・3

- 解説:脊髄損傷の自律神経過反射は、尿の膀胱内充満、便秘、褥瘡の悪化、風邪などの発熱で引き起こされる。主な症状には、高血圧、損傷レベルより上の潮紅、側頭部血管の怒張、頭痛、鼻閉、除脈、発汗(損傷レベルより上)、鳥肌などがある。

- 損傷レベルより上の発汗は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてみられるため正解である。

- 頻脈は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。自律神経過反射では徐脈の症状がみられる。

- 高血圧は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてみられるため正解である。

- 低血糖は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。

- 四肢の疼痛は、脊髄損傷の自律神経過反射の症状としてはみられない。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第84問

多発性筋炎にみられる所見はどれか。

1: 蝶形紅斑

2: 深部腱反射亢進

3: 手袋靴下型感覚障害

4: 筋電図での高振幅電位波形

5: 血清クレアチンキナーゼ上昇

- 答え:5

- 解説:多発性筋炎は筋肉の炎症性疾患であり、筋力低下や筋痛が主な症状です。血清クレアチンキナーゼ上昇が特徴的な所見です。

- 蝶形紅斑は全身性エリテマトーデス(SLE)の典型的な皮膚症状であり、多発性筋炎とは関係ありません。

- 多発性筋炎では筋力低下が主な症状であり、深部腱反射は低下や消失することが一般的です。深部腱反射亢進は誤りです。

- 手袋靴下型感覚障害は末梢性多発性神経障害の典型的な所見であり、多発性筋炎とは関係ありません。

- 筋電図での高振幅電位波形は多発性筋炎ではなく、筋電図では低振幅電位波形が特徴的です。

- 多発性筋炎の所見として血清クレアチンキナーゼ上昇が特徴的であり、正解です。また、血清LDH、AST、ALTなども上昇することがあります。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第85問

発達評価はどれか。

1: DDSTⅡ

2: K-ABCⅡ

3: WAIS-Ⅲ

4: WISC-Ⅲ

5: WPPSI-Ⅲ〈Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Ⅲ〉

- 答え:1

- 解説:発達評価は、子どもの発達状況を把握するための検査であり、DDSTⅡが正解です。他の選択肢は、知能評価や認知処理過程の評価を行うもので、発達評価とは異なります。

- DDSTⅡ(Denver Developmental Screening Test Ⅱ)は、発達スクリーニング検査であり、子どもの発達状況を把握するために使用されます。正解です。

- K-ABCⅡ(Kaufman Assessment Battery for Children)は、子どもの知的能力を認知処理過程と知識・技能の習得度の両面から評価するもので、発達評価ではありません。

- WAIS-Ⅲ(Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd edition)は、知能指数(IQ)を評価するための検査であり、発達評価ではありません。

- WISC-Ⅲ(Wechsler intelligence scale for children 3rd edition)は、児童を対象とした知能評価であり、発達評価ではありません。

- WPPSI-Ⅲ〈Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Ⅲ〉は、幼児を対象とした知能評価であり、発達評価ではありません。

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第86問

高齢者の大腿骨近位部骨折について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 骨転位は稀である。

3: 骨頭壊死は生じない。

4: 認知症は危険因子である。

5: 発生原因は交通事故が最も多い。

- 答え:4

- 解説:高齢者の大腿骨近位部骨折は、骨粗鬆症と関係しており、高齢女性に好発する。骨転位型が高齢者では多くみられ、骨頭壊死が生じることがある。認知症は危険因子であり、発生原因として転倒が最も多い。

- 大腿近位部骨折は、骨粗鬆症と関係しており、高齢女性に好発するため、男性に多いというのは誤りである。

- 骨転位型は高齢者では多くみられるため、骨転位は稀であるというのは誤りである。

- 大腿骨頭や大腿骨頸部の回旋動脈の損傷により骨頭壊死に至るケースがあるため、骨頭壊死は生じないというのは誤りである。

- 危険因子として女性、高齢、飲酒、喫煙などが報告されている。また、二次骨折の危険因子として認知症や呼吸疾患が報告されているため、認知症は危険因子であるというのは正しい。

- 発生原因は転倒が最も多いため、交通事故が最も多いというのは誤りである。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第87問

腰部脊柱管狭窄症で正しいのはどれか。

1: 先天発症が多い。

2: 内反尖足を生じる。

3: 間欠性跛行を生じる。

4: 腰椎前屈で症状が増強する。

5: 下肢の深部腱反射は亢進する。

- 答え:3

- 解説:腰部脊柱管狭窄症は、主に加齢による変性が原因で、臀部から下肢への痺れや疼痛、脱力が症状として現れる。間欠性跛行が特徴的で、腰椎前屈で神経圧迫が軽減される。

- 先天発症ではなく、加齢による変性が腰部脊柱管狭窄症の主な原因であるため、選択肢1は誤りです。

- 内反尖足は下腿三頭筋の筋緊張の亢進により生じる症状であり、腰部脊柱管狭窄症とは関係がないため、選択肢2は誤りです。

- 腰部脊柱管狭窄症は、歩行により間欠性跛行を生じることが特徴的であるため、選択肢3が正しいです。

- 腰部脊柱管狭窄症では、腰椎後屈で症状が増強し、腰椎前屈で神経圧迫が軽減されるため、選択肢4は誤りです。

- 腰部脊柱管狭窄症では、下肢の深部腱反射は消失または減弱することが一般的であり、亢進することはないため、選択肢5は誤りです。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第88問

二分脊椎で正しいのはどれか。

1: 髄膜瘤は神経障害を伴う。

2: 脊髄係留症候群の好発年齢は2~3歳である。

3: 脊髄係留症候群は上肢の感覚障害を伴う。

4: 脊髄髄膜瘤ではChiari奇形の合併は稀である。

5: 脊髄髄膜瘤では水頭症を合併する。

- 答え:5

- 解説:二分脊椎に関する問題では、脊髄髄膜瘤や脊髄係留症候群などの症状や合併症について理解することが重要です。正しい選択肢は、脊髄髄膜瘤が水頭症を合併することを示す選択肢5です。

- 髄膜瘤は神経障害を伴わないため、選択肢1は誤りです。髄膜瘤は水頭症、歩行障害、膀胱機能障害、排便障害などの症状がみられます。

- 脊髄係留症候群は先天性疾患であり、好発年齢が2~3歳というのは誤りです。選択肢2は正しくありません。

- 脊髄係留症候群は下肢の運動障害や感覚障害を伴うため、選択肢3は誤りです。上肢の感覚障害は脊髄係留症候群の典型的な症状ではありません。

- 脊髄髄膜瘤ではChiari奇形の合併は約9割でみられるため、選択肢4は誤りです。Chiari奇形の合併は脊髄髄膜瘤では一般的な現象です。

- 脊髄髄膜瘤では水頭症とChiari奇形を合併するため、選択肢5が正解です。脊髄髄膜瘤の患者は水頭症やChiari奇形といった合併症に注意が必要です。

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第89問

痛みとして灼熱感を生じるのはどれか。

1: Lhermitte徴候

2: Morleyテスト

3: 緊張型頭痛

4: Tinel徴候

5: 視床痛

- 答え:5

- 解説:この問題では、痛みとして灼熱感を生じる症状や徴候を選択肢の中から探すことが求められています。正解は視床痛で、脳卒中患者で見られる灼熱感様な疼痛が特徴です。

- Lhermitte徴候は、多発性硬化症で見られる症状で、頸部前屈により脊椎に沿って下方に放散する電撃痛が生じます。灼熱感とは異なるため、この選択肢は正しくありません。

- Morleyテストは、胸郭出口症候群の検査で、鎖骨上窩で腕神経叢を圧迫することで陽性時に圧痛や前胸部への放散痛が生じます。この選択肢も灼熱感とは関係がないため、正しくありません。

- 緊張型頭痛は、女性に多く見られる症状で、頭部全体に頭をベルトで締め付けられるような疼痛が生じます。この選択肢も灼熱感とは異なる症状であるため、正しくありません。

- Tinel徴候は、末梢神経の損傷部位をたたいたときに、神経の支配領域にチクチク感や蟻走感が生じることを指します。手根管症候群にも同様な症状が出ることからTinel様徴候とも呼ばれます。しかし、これも灼熱感とは異なるため、正しくありません。

- 視床痛は、脳卒中患者で見られる症状で、灼熱感様な疼痛が特徴です。この選択肢が正解であり、痛みとして灼熱感を生じる症状を表しています。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第90問

悪性腫瘍はどれか。

1: 下垂体腺腫

2: 頭蓋咽頭腫

3: 神経鞘腫

4: 膠芽腫

5: 髄膜腫

- 答え:4

- 解説:悪性腫瘍は、周囲の組織に浸潤し、転移する性質を持つ腫瘍です。この問題では、膠芽腫が悪性腫瘍であり、他の選択肢は良性腫瘍です。

- 下垂体腺腫は下垂体の一部の細胞が腫瘍化したもので、良性腫瘍です。下垂体はホルモンを分泌する器官であり、下垂体腺腫はホルモンの過剰分泌や欠乏による症状が現れることがあります。

- 頭蓋咽頭腫は下垂体茎にみられる良性腫瘍です。この腫瘍は、頭蓋咽頭部という解剖学的な位置に発生し、視神経や下垂体に影響を与えることがあります。

- 神経鞘腫は脳神経と脊髄神経でみられる良性腫瘍です。前庭神経鞘腫や三叉神経鞘腫が多くみられ、聴力低下や顔面の感覚異常などの症状が現れることがあります。

- 膠芽腫は神経膠細胞が腫瘍化したもので、悪性腫瘍です。悪性脳腫瘍の中で最も頻度が高く、治療が困難で予後が悪いことが特徴です。手術や放射線治療、化学療法が行われることがあります。

- 髄膜腫はくも膜にみられる良性腫瘍です。髄膜腫は脳や脊髄の外側に発生し、圧迫による症状が現れることがあります。手術による切除が一般的な治療法です。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第91問

原発性自然気胸について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 肥満者に多い。

3: 再発は稀である。

4: 低身長者に多い。

5: 60歳以上に多い。

- 答え:1

- 解説:原発性自然気胸は、40歳未満の背が高く、やせ型の男性に多く見られる病気で、胸痛や呼吸困難などの症状が現れることが多いです。

- 選択肢1は正解です。原発性自然気胸は男性に多く見られる病気で、特に背が高くやせ型の男性に多いです。

- 選択肢2は誤りです。原発性自然気胸は肥満者ではなく、やせ型の人に多く見られます。

- 選択肢3は誤りです。原発性自然気胸は再発しやすい病気であり、最大で半数の人が再発することがあります。

- 選択肢4は誤りです。原発性自然気胸は低身長者ではなく、高身長者に多く見られる病気です。

- 選択肢5は誤りです。原発性自然気胸は60歳以上の人よりも、40歳未満の若い人に多く見られる病気です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第92問

糖尿病性腎症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 血尿が特徴的である。

2: 糸球体の硬化が起こる。

3: 低血糖発作が原因となる。

4: 糖尿病の初期からみられる。

5: 透析導入の原因疾患として最も多い。

- 答え:2 ・5

- 解説:糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であり、糸球体の硬化や線維化が起こり、透析導入の原因疾患として最も多い。微量アルブミン尿や蛋白尿が特徴的であり、血尿は関連しない。また、低血糖発作ではなく、高血糖状態の継続が原因となる。

- 血尿は糖尿病性腎症の特徴ではなく、微量アルブミン尿や蛋白尿が特徴的である。血尿は膀胱炎、前立腺炎、尿路結石などでみられる。

- 糖尿病性腎症では糸球体の硬化や線維化が起こるため、この選択肢は正しい。

- 糖尿病性腎症の原因は低血糖発作ではなく、高血糖状態の継続による糸球体血管の損傷であるため、この選択肢は誤りである。

- 糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であり、初期からではなく、高血糖状態の継続により生じるため、この選択肢は誤りである。

- 糖尿病性腎症は透析導入の原因疾患として最も多い疾患であるため、この選択肢は正しい。以前は、慢性糸球体腎炎が最も多い疾患であった。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第93問

多発性骨髄腫にみられるのはどれか。

1: 肝障害

2: 病的骨折

3: 赤血球増多

4: 血清総蛋白量減少

5: 低カルシウム血症

- 答え:2

- 解説:多発性骨髄腫は、骨髄で異常な白血球(形質細胞)が増殖する病気で、貧血、血液・尿中の高蛋白、骨病変、高カルシウム血症、免疫抵抗力の低下、腎不全などの症状が見られます。

- 肝障害は多発性骨髄腫の症状ではありません。多発性骨髄腫では腎不全が見られることがあります。

- 病的骨折は多発性骨髄腫の症状の一つで、骨病変によって骨が弱くなり、病的骨折が起こりやすくなります。これが正解です。

- 多発性骨髄腫では赤血球の減少が見られ、貧血が起こります。赤血球増多は多発性骨髄腫の症状ではありません。

- 多発性骨髄腫では血清総蛋白量が増加することがあります。血清総蛋白量減少は多発性骨髄腫の症状ではありません。

- 多発性骨髄腫では高カルシウム血症が見られることがあります。低カルシウム血症は多発性骨髄腫の症状ではありません。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第94問

症候と内分泌異常の組合せで正しいのはどれか。

1: 先端巨大症 ── 下垂体前葉ホルモン欠損

2: 中心性肥満 ── 副腎皮質機能低下

3: テタニー ── 副甲状腺機能低下

4: 尿崩症 ── 抗利尿ホルモン分泌亢進

5: 頻 脈 ── 甲状腺機能低下

- 答え:3

- 解説:この問題では、症候と内分泌異常の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せは、テタニーと副甲状腺機能低下です。

- 先端巨大症は、成長ホルモンの過剰分泌によって引き起こされる症状であり、下垂体前葉ホルモン欠損ではありません。

- 中心性肥満は、クッシング症候群に関連し、副腎皮質機能亢進が原因です。副腎皮質機能低下はアジソン病に関連し、中心性肥満とは異なります。

- テタニーは、手指の不随意な筋収縮を引き起こす症状で、副甲状腺機能低下が原因です。この組合せは正しいです。

- 尿崩症は、抗利尿ホルモン分泌欠乏が原因であり、抗利尿ホルモン分泌亢進ではありません。

- 頻脈は、甲状腺機能亢進によって引き起こされる症状であり、甲状腺機能低下ではありません。甲状腺機能亢進は、新陳代謝が異常に高くなり、頻脈や多汗、食欲亢進、体重減少などの症状が現れます。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第95問

介護保険法に規定される特定疾病はどれか。2つ選べ。

1: 間質性肺炎

2: 拡張型心筋症

3: 脊髄小脳変性症

4: 変形性肘関節症

5: 閉塞性動脈硬化症

- 答え:3 ・5

- 解説:介護保険法に規定される特定疾病は16種類あり、その中で脊髄小脳変性症と閉塞性動脈硬化症が該当します。

- 間質性肺炎は特定疾病には含まれていないため、誤りです。

- 拡張型心筋症は特定疾病には含まれていないため、誤りです。

- 脊髄小脳変性症は介護保険法に規定される特定疾病の一つであり、正解です。

- 変形性肘関節症は特定疾病には含まれていないため、誤りです。

- 閉塞性動脈硬化症は介護保険法に規定される特定疾病の一つであり、正解です。

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第96問

イネイブラー〈enabler〉である家族と患者との共依存が問題となる疾患はどれか。

1: うつ病

2: 統合失調症

3: アルコール依存症

4: Alzheimer型認知症

5: 自閉スペクトラム症

- 答え:3

- 解説:イネイブラーとは、アルコール依存症者を過保護に支え、依存状態を維持させてしまう家族や身近な人のことを指します。このような共依存関係が問題となる疾患はアルコール依存症です。

- うつ病はイネイブラーとの共依存が問題とされる疾患ではありません。うつ病は気分が持続的に沈んでいる状態で、適切な治療が必要です。

- 統合失調症はイネイブラーとの共依存が問題とされる疾患ではありません。統合失調症は幻覚や妄想などの症状が特徴で、適切な治療が必要です。

- アルコール依存症はイネイブラーとの共依存が問題とされる疾患です。イネイブラーは、アルコール依存症者を過保護に支え、依存状態を維持させてしまう家族や身近な人のことを指します。

- Alzheimer型認知症はイネイブラーとの共依存が問題とされる疾患ではありません。Alzheimer型認知症は記憶障害や認知機能の低下が特徴で、適切なケアが必要です。

- 自閉スペクトラム症はイネイブラーとの共依存が問題とされる疾患ではありません。自閉スペクトラム症はコミュニケーションや社会性に困難がある状態で、適切な支援が必要です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第97問

適応障害について誤っているのはどれか。

1: 日常生活に支障を生じる。

2: 認知行動療法は有効である。

3: 薬物療法が治療の中心になる。

4: 抑うつ気分を伴うことが多い。

5: 適応的なストレス・コーピング技能を養う必要がある。

- 答え:3

- 解説:適応障害は、日常生活の中で起こった出来事や環境に対処できず、心身の症状により社会生活に支障を生じる状態です。治療の中心はストレスを減らすための環境調整であり、認知行動療法や適応的なストレス・コーピング技能の養成が重要です。

- 選択肢1は正しいです。適応障害は、日常生活に支障を生じる状態であり、対処が難しい出来事や環境によって引き起こされます。

- 選択肢2は正しいです。認知行動療法は、適応障害の治療に有効であり、ストレスを減らすための環境調整や思考パターンの改善に役立ちます。

- 選択肢3は誤りです。適応障害の治療の中心は、ストレスを減らすための環境調整であり、薬物療法は短期間で少量使用することが基本です。

- 選択肢4は正しいです。適応障害は、抑うつ気分を伴うことが多く、社会的な活動ができなくなることがあります。

- 選択肢5は正しいです。適応障害は、強いストレスへの不適応が原因となるため、適応的なストレス・コーピング技能(ストレス処理)を養う必要があります。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第98問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 急性発症することが多い。

3: 若年の発症は予後が良い。

4: 中年期以後に発症することが多い。

5: 高EEの家族のもとで再発率が高くなる。

- 答え:5

- 解説:統合失調症は男女比がほぼ同数であり、発症年齢のピークは男性が10代から20代、女性が20代から30代である。予後不良因子には若年発症や病前機能不良などがある。また、高EE(感情表出)の家族のもとでは再発率が高くなる。

- 男性に多いというのは誤りで、統合失調症の男女比は基本的に同数である。ただし、発症年齢には男女差がある。

- 急性発症することが多いというのは誤りで、統合失調症は前駆期、急性期、消耗期、回復期の4段階で経過する。前駆期は明らかな症状に乏しい時期であり、急性発症は少ない。

- 若年の発症は予後が良いというのは誤りで、予後不良因子として若年発症が挙げられる。他にも病前機能不良や統合失調症の家族歴、陰性症状の多さなどが予後不良因子とされる。

- 中年期以後に発症することが多いというのは誤りで、統合失調症の発症年齢のピークは男性が10代から20代、女性が20代から30代である。

- 高EE(感情表出)の家族のもとで再発率が高くなるというのは正しい。統合失調症の本人に対する家族の感情表出に批判や敵意などが強く見られる場合を高EEとし、高EEの家族環境では再発率が高まることが知られている。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第100問

知的障害の原因となるのはどれか。2つ選べ。

1: Down症候群

2: ネコ鳴き症候群

3: Korsakoff症候群

4: Wallenberg症候群

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:1 ・2

- 解説:知的障害の原因となるのは、染色体異常によって生じる症候群である。この問題では、Down症候群とネコ鳴き症候群が知的障害の原因となる症候群である。

- Down症候群は、21番染色体の異常で生じる症候群で、筋緊張低下、関節弛緩、小頭などの臨床症状がみられる。また、運動の発達障害や知的障害がみられるため、知的障害の原因となる。

- ネコ鳴き症候群は、染色体異常で生じる症候群で、低出生体重、成長障害が認められ、小頭、丸顔、両眼隔離などの臨床症状がみられる。また、知的障害もみられるため、知的障害の原因となる。

- Korsakoff症候群は、ビタミンB(チアミン)欠乏で生じる症候群で、重度の記憶障害がみられる。しかし、知的障害はみられないため、この選択肢は間違いである。

- Wallenberg症候群は、延髄背外側での脳梗塞により生じる症候群で、三叉神経、内耳神経、舌咽神経、迷走神経の障害がみられる。知的障害はみられないため、この選択肢は間違いである。

- Guillain-Barré症候群は、キャンピロバクタ―菌やウィルスなどの感染症が引き金となる後天性の炎症性ニューロパチーである。主な症状は、弛緩性の筋力低下であり、知的障害はみられないため、この選択肢は間違いである。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する