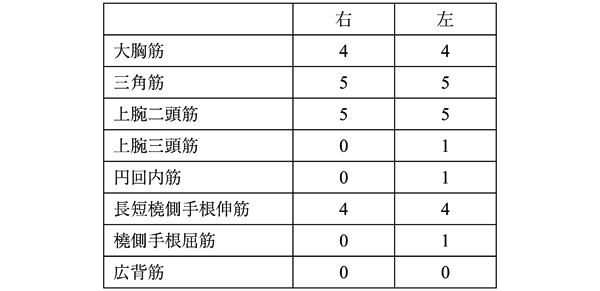

作業療法士国家試験:第54回午前の過去問

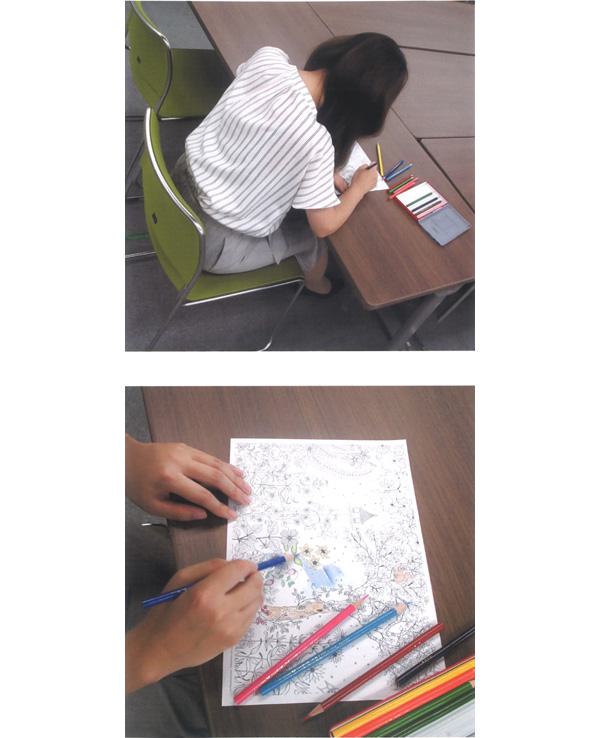

第54回午前:第2問

作業場面を示す。この作業分析で正しいのはどれか。

1: 絵画と比べて自由度が高い。

2: いつでも作業を中断・再開できる。

3: 情緒反応として攻撃性が出現しやすい。

4: 主とした関節運動は手関節屈曲・伸展である。

5: 肩関節筋力増強を目的に作業を段階付けることができる。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第4問

30歳の男性。単純エックス線写真を示す。この骨折で損傷されていると推測されるのはどれか。

1: 上腕三頭筋腱

2: 上腕二頭筋腱

3: 橈骨輪状靱帯

4: 方形回内筋

5: 長掌筋腱

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

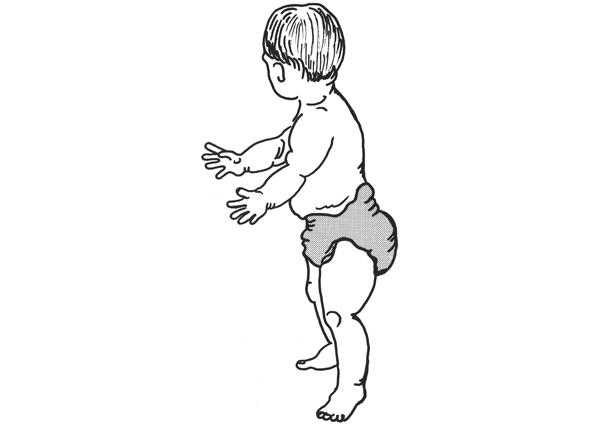

第54回午前:第5問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〈JDDST-R〉において、90%以上の通過率で、2秒以上図の姿勢が可能となる時期はどれか。

1: 6か月以上8か月未満

2: 8か月以上10か月未満

3: 10か月以上12か月未満

4: 12か月以上14か月未満

5: 14か月以上16か月未満

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

49歳の男性。くも膜下出血後、高次脳機能障害の診断を受けた。現在は妻が車で送迎し、通院リハビリテーション治療と作業所への通所を行っている。WAIS-Ⅲは言語性IQ77点、動作性IQ70点、全検査IQ72点。三宅式記銘力検査で、有関係対語5-7-8、無関係対語0-1-1、TMTで、A84秒、B99秒。妻がフルタイムで復職するため、通院や通所への対応が必要となった。本人は自分で車を運転しての通院・通所を希望している。対応として正しいのはどれか。

1: 通院や通所を中止する。

2: 運転免許証を返納させる。

3: バスを利用しての外出訓練を行う。

4: 自分で車を運転しての外出訓練を行う。

5: ケアマネジャーと一緒の外出訓練を行う。

- 答え:3

- 解説:この患者は高次脳機能障害があり、IQと記憶力が低いため、車の運転は危険と判断される。そのため、バスを利用した外出訓練が適切な対応となる。

- 妻がフルタイムで復職するとしても、通院や通所を中止してよい理由はない。患者のリハビリテーション治療や作業所への通所は継続するべきである。

- 運転免許証の返納は、作業療法士が最終判断することはできない。認知症やてんかんなど、運転に支障がある場合、医師が都道府県の公安委員会に連絡する届け出制度がある。

- この患者はWAIS-Ⅲにおける全検査IQが72点であり、三宅式記銘力検査の結果から記憶機能の低下があることもわかる。車の運転は危険と判断し、バスを利用した外出訓練を行うとよい。

- この患者はIQと記憶力が低い。また、妻もフルタイムで復職するため、患者の運転する車への同乗が困難であり、車の運転は危険である。自分で車を運転しての外出訓練は適切ではない。

- 外出訓練はケアマネジャーの業務ではない。外出訓練は作業療法士や理学療法士と行ったほうがよい。ケアマネジャーと一緒の外出訓練は適切ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

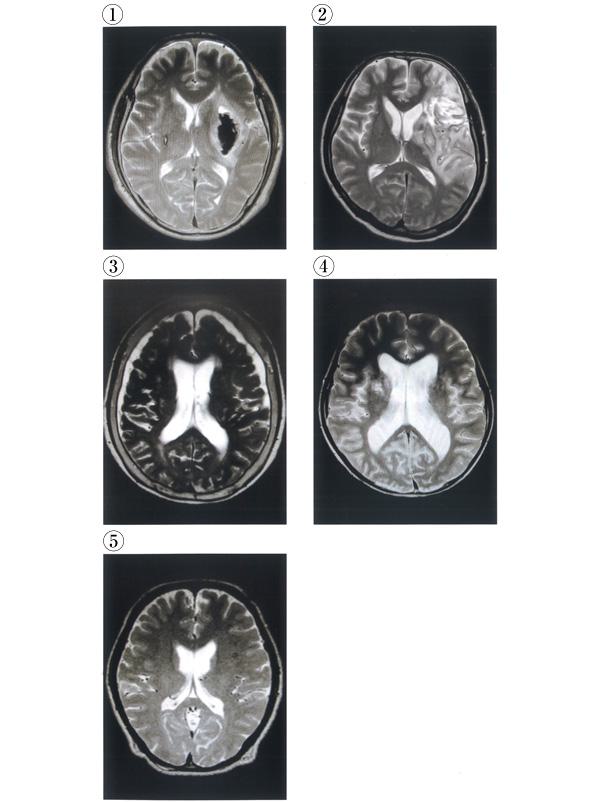

第54回午前:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第9問

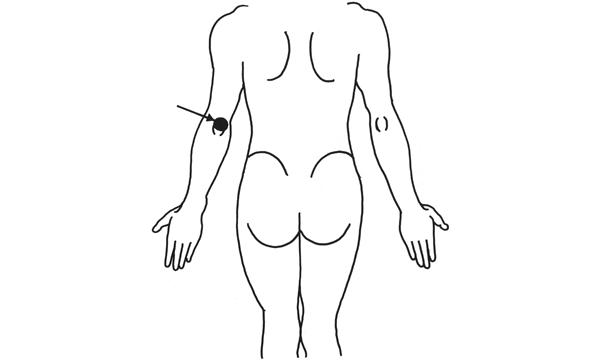

第5頸髄不全四肢麻痺〈ASIA C〉患者の図の矢印の部分に褥瘡ができた。見直すべき動作で考えられるのはどれか。

1: 移乗

2: 座位保持

3: 立ち上がり

4: 起き上がり

5: プッシュアップ

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

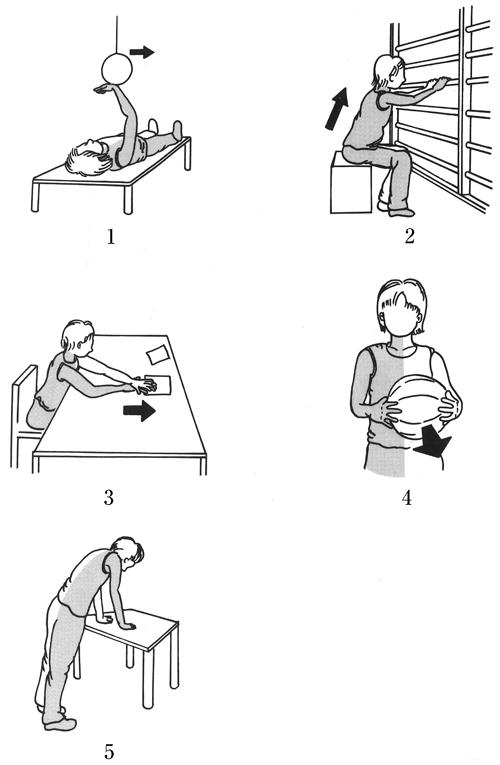

第54回午前:第10問

68歳の女性。発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

63歳の男性。脊髄小脳変性症により在宅生活を送っている。重症度分類は下肢Ⅲ度(中等度)、上肢Ⅳ度(重度)である。日常生活で使用する福祉用具で誤っているのはどれか。

1: ポータブルスプリングバランサー

2: キーボードカバー付きパソコン

3: シャワーチェアー

4: ポータブルトイレ

5: 歩行器

- 答え:1

- 解説:脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具を選ぶ問題です。重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は歩行が困難で、上肢Ⅳ度(重度)は手先の動作が拙劣な状態です。選択肢の中で誤っているものを選ぶ必要があります。

- ポータブルスプリングバランサーは、肩と肘関節運動を抗重力位で運動させる筋力を補うことができる。高位脊髄損傷や筋ジストロフィー、腕神経叢麻痺などの患者に適応となる。協調運動障害のある患者が使用しても、手指のコントロールは改善しない。このため、脊髄小脳変性症の患者には適切ではない。

- キーボードカバー付きパソコンは、協調運動障害があっても、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助するものである。上肢Ⅳ度(重度)で手先の動作が拙劣な場合、有効である。

- シャワーチェアーを用いることで、失調による洗体時の転倒リスクを軽減することができる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- ポータブルトイレを用いることで、歩行が伝い歩きレベルの患者の移動距離を最小限にし、安全に排泄を行うことが可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は、歩行器を用いることで歩行が可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第14問

20歳の男性。1年浪人した後に大学に入学し親元を離れた。夏休みに帰省した時に独語や空笑が目立ち始め、バイクに乗って信号無視したところを警察に捕まった。事情聴取の中で「逃げないと殺される」といった支離滅裂な言動がみられたため、連絡を受けた両親に付き添われ精神科を受診し入院となった。入院から1か月後、幻聴と妄想が減弱したところで作業療法が開始となった。この時点での作業療法の役割で正しいのはどれか。

1: 自信の回復

2: 疲労度の調整

3: 達成感の獲得

4: 対人交流の拡大

5: 身辺処理能力の回復

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第15問

32歳の男性。通勤途中に突然激しい動悸や息苦しさ、めまいとともに、このまま死んでしまうのではないかという強い不安に襲われた。これらの症状は数分で消失したが、その後もたびたび同様の状況に陥った。また同じような強い不安に襲われるのではないかという恐れから、列車や飛行機の1人での利用ができなくなっている。考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 適応障害

2: 広場恐怖

3: 社交恐怖

4: パニック障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:2 ・4

- 解説:この患者は、突然の動悸や息苦しさ、めまいとともに強い不安に襲われ、その後も同様の状況に陥ることがある。また、列車や飛行機の1人での利用ができなくなっている。これらの症状から、広場恐怖とパニック障害が考えられる。

- 適応障害は、生活の変化やストレスに対して順応しようとするときに発生する苦悩や情緒障害である。この患者の症状は適応障害とは一致しないため、正しくない選択肢です。

- 広場恐怖は、開かれた空間や安全を保障できない空間などに対して恐怖を感じる。この患者は、発作に対する不安から、列車や飛行機を一人で利用できない状態であり、広場恐怖が疑われる。正しい選択肢です。

- 社交恐怖(社交不安障害)では、他人に辱められることに強い不安を感じるため、社交状況を避け、生活に重大な支障が生じる。この患者の症状は社交恐怖とは一致しないため、正しくない選択肢です。

- パニック障害ではパニック発作を生じる。パニック発作では、動悸、頻脈、息苦しさ、過呼吸、死に対する恐怖などがみられる。この患者が通勤途中に見舞われた症状はパニック発作と考えられる。正しい選択肢です。

- 急性ストレス反応は、生命を脅かすような強いストレスを経験した後に、眩惑症状、不安、抑うつ、絶望、激怒などの重篤な症状が短期的に出現する。この反応の多くは数時間~数週間で治まる。この患者の症状は急性ストレス反応とは一致しないため、正しくない選択肢です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第16問

17歳の男子。自閉症。自分なりの特定のやり方にこだわり融通が利かず、臨機応変に振る舞えずに失敗体験を積み重ね、自尊感情が著しく低下している。この常同性に関わる特性を踏まえた上での作業療法上の配慮として、最も重要なのはどれか。

1: 静かな環境で作業する。

2: 用件は具体的に伝える。

3: 図や表を用いた説明を行う。

4: 1つずつ段階を踏んで作業する。

5: 予定変更がある時は前もって伝える。

- 答え:5

- 解説:この問題では、自閉症の患者に対して作業療法上の配慮が求められています。自閉症の患者は、常同性により臨機応変に対応できないことが多く、予定変更がある場合には前もって伝えることが重要です。

- 静かな環境で作業することは、感覚過敏な自閉症患者に有効ですが、この問題では常同性に関わる配慮が求められているため、選択肢1は正解ではありません。

- 用件を具体的に伝えることは一般的に良い方法ですが、この患者の場合、臨機応変に振る舞えないため、選択肢2は正解ではありません。

- 図や表を用いた説明は、言語能力が低く図形認識が損なわれていない場合に有効ですが、この患者の場合、特定のやり方にこだわるため、必ずしも図や表を用いた説明がよいとは言えません。選択肢3は正解ではありません。

- 1つずつ段階を踏んで作業することは、失敗体験を繰り返さないための配慮として行われますが、この患者にはあらかじめ変更について伝える配慮が必要であるため、選択肢4は正解ではありません。

- 自閉症患者には、常同性に配慮する必要があります。予定の変更などに臨機応変に対応できず、混乱を生じることがあるため、予定変更がある場合には前もって伝えることが重要です。選択肢5が正解です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第18問

50歳の女性。10年前に義母の介護に際して突然の視力障害を訴えたが、眼科的異常はみられなかった。1か月前に夫の単身赴任が決まってから、下肢の冷感、疼痛を主訴として、整形外科、血管外科などを受診するも異常所見は指摘されなかった。次第に食事もとれなくなり、心配した夫が精神科外来を受診させ、本人はしぶしぶ同意して任意入院となった。主治医が、身体以外のことに目を向けるようにと作業療法導入を検討し、作業療法士が病室にいる本人を訪問することになった。本人は着座すると疼痛が増強するからと立位のままベッドの傍らに立ち続けて、他科受診できるよう主治医に伝えてほしいと同じ発言を繰り返す。この患者に対する病室での作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 他科受診できるよう約束する。

2: 夫の単身赴任をどのように感じているか尋ねる。

3: 痛みが軽減することを約束して作業療法への参加を促す。

4: 身体的には問題がなく、心の問題であることを繰り返し伝える。

5: 他のスタッフの発言との食い違いが生じないよう、聞き役に徹する。

- 答え:5

- 解説:この患者は転換性障害であると考えられるため、作業療法士は患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことが最も適切な対応です。

- 他科受診の決定は医師の判断であり、作業療法士が約束できることではないため、選択肢1は適切ではありません。

- 現時点で治療内容に納得していない患者に対して、症状増悪の契機となったできごとを聴取することは適切ではないため、選択肢2は適切ではありません。

- 作業療法士は症状そのものの治療契約を結ぶことができず、作業療法導入初期には強く参加を促すことは避けるべきであるため、選択肢3は適切ではありません。

- 現時点で心の問題であることを繰り返し伝えると、患者は納得できず自己否定を感じる可能性があるため、選択肢4は適切ではありません。

- 患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことは、現時点での患者の苦痛を理解しようとする態度として望ましいため、選択肢5が最も適切な対応です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第19問

9歳の男児。注意欠如・多動性障害。放課後デイサービスに通所している。鼻歌を唄ったり足を動かしたりとじっとしていることが苦手で、勉強の時間に立ち歩いたり他児にちょっかいを出したりすることでトラブルになった。指導員から注意されると感情的になり、暴れる行動が頻回にみられた。教科書や提出物の忘れ物も多い。この児に対する治療的な対応で適切なのはどれか。

1: トラブルの原因を考えさせる。

2: 運動を取り入れて体を動かす。

3: 他児との交流は最小限に留める。

4: じっとしておく取り決めをする。

5: 感情的になっても介入しないでおく。

- 答え:2

- 解説:この問題では、注意欠如・多動性障害(ADHD)のある9歳の男児に対する適切な治療的対応を選ぶことが求められています。ADHDの特徴である不注意、多動性、衝動性を考慮し、適切な対応を選択することが重要です。

- トラブルの原因を考えさせることは、この男児にとって効果的とは言えません。彼は注意されると感情的になってしまうため、トラブルの原因を考えさせることでさらに感情的になる可能性があります。

- 運動を取り入れて体を動かすことは、心理的発散となり、衝動的に暴れることを抑制することが期待できます。この対応が適切であるため、答えは2です。

- 他児との交流を最小限に留めることは、必ずしも適切な対応ではありません。男児はトラブルが発生しそうになった時点で作業療法士が介入することが重要であり、平時から他児との交流自体を制限する必要はありません。

- じっとしておく取り決めをすることは、男児の衝動性自体を抑えることができません。日頃から作業療法士の誘導で手・足・頸などをゆっくり動かす練習をすることで、多動の自己抑制の助けになります。

- 感情的になっても介入しないでおくことは、適切な対応ではありません。児が感情的になったときは、状況に応じて介入することが重要です。例えば、感情的になって破壊・他害行為などが起こりそうになった場合には、身体を制して確実に止め、児の中に自己抑制が生まれるようにすることが適切です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第20問

30歳の男性。統合失調症で5年前に幻覚妄想状態で家族に対する興奮があり、医療保護入院となった既往がある。退院後はほぼ規則的に通院し、毎食後服薬していたが、3か月前から治療を中断し、幻聴や被害関係妄想が悪化し、両親を自宅から閉め出して引きこもってしまった。注察妄想もあり本人も自宅から外出できない状況である。多職種訪問支援チームが1年前から関わっており、訪問は受け入れてもらえている。この患者への今後の介入で最も適切なのはどれか。

1: 本人の意思に関わらず、繰り返し服薬を強く促す。

2: 両親を自宅に同行させ、その場で本人に両親への謝罪を促す。

3: 民間救急を利用し、中断していた精神科病院の救急外来に搬送する。

4: 本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をする。

5: 訪問頻度を減らし、本人が助けを求めるのを待って精神科外来に結びつける。

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症であり、家族に対する興奮や幻聴、被害関係妄想が悪化している。適切な介入は、本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をすることである。

- 被害関係妄想がある場合は、本人の意思に反する関わりは避けるべきである。本人が実現したい生活の姿を共有し、その支援を行う。

- この患者は、家族に対して興奮したり、両親を自室から閉め出したりしていることから、病的体験には両親が関連している可能性が高いと考えられる。この段階で、本人の自発的な意思でないにも関わらず、家族に謝罪を促すのは望ましくない。

- この患者は、現時点で訪問支援を受け入れているため、民間救急を利用するまでの状況には至っていないと考えられる。

- 地域における生活支援においては、本人が生活の主体者として自己決定し、生きていく力をつけるように支援する。患者本人がどのような生活をしたいのか、何をしたいのか、何ができるようになりたいのか、などのニーズのアセスメントが重要である。また、同時に、患者と治療者の間で信頼関係を深められるようにする。

- 服薬は3か月前から自己中断しているため、訪問頻度を減らすことは怠薬による再発リスクを高める危険がある。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第21問

腋窩での体温測定で正しいのはどれか。

1: 側臥位では下方の腋窩で測定する。

2: 体温計は腋窩の前下方から後上方に向かって挿入する。

3: 発汗しているときはアルコール綿で腋窩を消毒してから測定する。

4: 平衡温を測定する場合は3分間測定する。

5: 麻痺のある場合は麻痺側で測定する。

- 答え:2

- 解説:腋窩での体温測定に関する正しい知識は、体温計を腋窩の前下方から後上方に向かって挿入することです。他の選択肢は、測定方法や条件に関する誤った情報を含んでいます。

- 側臥位では下方の腋窩ではなく、上方の腋窩で測定する。下方の腋窩では血流が低下している可能性があるため、正確な測定ができない。

- 正しい選択肢です。体温計は、体軸に対して約30°の傾きで、腋窩の前下方から後上方に向かって挿入する。これにより、正確な体温測定が可能となります。

- 発汗しているときは、アルコール綿で消毒するのではなく、汗を拭き取ってから測定する。汗をかいたままでは、熱の伝導率が異なり、正確な検温ができない可能性がある。

- 平衡温を測定する場合は、3分間ではなく、10分以上測定する。平衡温は体内の温度が反映され、十分に温まった時の温度であるため、短時間では正確な測定ができない。

- 麻痺のある場合は、麻痺側ではなく、非麻痺側で測定する。麻痺側は血流が低下しているため、腋窩温がやや低く出る傾向がある。正確な測定のためには非麻痺側で測定する。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第22問

作業療法の評価で正しいのはどれか。

1: MTDLPは質問紙による評価である。

2: COPMはセラピストの意見を中心に評価する。

3: 人間作業モデルを構成するのは運動面と精神面である。

4: クライアント中心の実践は、評価結果を本人に提示しない。

5: 作業遂行は人―環境―作業の相互作用の結果として生じる。

- 答え:5

- 解説:この問題では、作業療法の評価に関する正しい選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は5で、作業遂行は人と環境の相互作用の中で遂行される目的指向的行為であることが示されています。

- MTDLPは質問紙による評価ではありません。MTDLPは、運動機能の評価法であり、筋力や関節可動域などの測定を行います。

- COPM(Canadian Occupational Performance Measure)は、クライアントの意見を中心に評価する方法であり、セラピストの意見を中心に評価するわけではありません。

- 人間作業モデルは運動面と精神面だけで構成されているわけではありません。人間作業モデルは、運動面、精神面、認知面、環境面など複数の要素から構成されています。

- クライアント中心の実践では、評価結果を本人に提示し、対象者とセラピストで情報を共有することが重要です。評価結果を本人に提示しないというのは誤りです。

- 作業遂行は人と環境の相互作用の中で遂行される目的指向的行為であることが正しいです。Lawは、人と環境と作業の相互作用モデル内で、作業遂行の重要性を示しています。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第23問

疾患と作業種目の組合せで正しいのはどれか。

1: 関節リウマチ――――粘土細工

2: 小脳梗塞――――――切り絵

3: 脊髄小脳変性症―――卓球

4: Parkinson病 ――――上方への輪通し

5: 慢性閉塞性肺疾患――デコパージュ

- 答え:4

- 解説:この問題では、疾患と作業種目の組み合わせが正しいかどうかを判断する必要があります。正しい組み合わせは、疾患の症状に対して作業種目が適切であり、患者にとって有益であることが求められます。

- 関節リウマチの患者には粘土細工は望ましくありません。なぜなら、関節リウマチ患者の指関節や手関節に負担がかかるためです。粘土細工は、手指の筋力低下を示す末梢神経損傷や巧緻性が低下した程度の軽度片麻痺などで用いられます。

- 小脳梗塞の患者には切り絵は適切ではありません。なぜなら、小脳梗塞では企図振戦を生じるため、切り絵などの刃物の使用は危険だからです。切り絵は、カッターの操作が可能なレベルの軽度片麻痺などで用いられます。

- 脊髄小脳変性症の患者には卓球は適切ではありません。なぜなら、脊髄小脳変性症は失調症状がみられるため、卓球で必要となる俊敏な移動やラケットの操作は困難だからです。卓球は、立位保持が可能なごく軽度のParkinson病などで用いられます。

- Parkinson病の患者には上方への輪通しが適切です。なぜなら、Parkinson病では固縮や姿勢反射障害がみられるため、上方への輪通しなどの大関節を利用した粗大運動は、棒体操などと同様に、これらの症状に対して有効だからです。

- 慢性閉塞性肺疾患の患者にはデコパージュは適切ではありません。なぜなら、デコパージュは揮発性油を使用することもあるため、呼吸器疾患患者に対しては望ましくないからです。デコパージュは、手指の巧緻性が低下した末梢神経損傷や軽度片麻痺などで用いられます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第24問

非言語性評価で用いられる検査はどれか。2つ選べ。

1: MMSE

2: RBMT

3: WAIS-Ⅲ

4: Kohs立方体組合せテスト

5: Raven’s Colored Progressive Matrices〈RCPM〉

- 答え:4 ・5

- 解説:非言語性評価は、言語を用いずに認知機能を評価する検査です。この問題では、Kohs立方体組合せテストとRaven's Colored Progressive Matricesが非言語性評価に用いられる検査です。

- MMSEはMini-Mental State Examinationの略で、認知症のスクリーニングに用いられる検査です。しかし、言語性評価も含まれるため、非言語性評価の検査ではありません。

- RBMTはRivermead Behavioural Memory Testの略で、記憶機能を評価する検査です。しかし、言語性評価も含まれるため、非言語性評価の検査ではありません。

- WAIS-IIIはWechsler Adult Intelligence Scaleの第3版で、16歳から89歳までの知能検査です。言語性IQ(VIQ)が含まれるため、非言語性評価の検査ではありません。

- Kohs立方体組合せテストは、4色に塗り分けられた立方体のブロックを用いた知能検査で、児童から高齢者まで幅広く使用されます。言語を用いずとも評価可能であるため、非言語性評価の検査として正しいです。

- Raven's Colored Progressive Matrices(RCPM)は、図の欠所に適合するものを下の選択肢から選ばせる知能検査です。非言語性検査であり、認知症のスクリーニングの検査などでも用いられるため、非言語性評価の検査として正しいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第25問

前傾側臥位で排痰を行うのはどれか。

1: 後上葉区

2: 前上葉区

3: 前肺底区

4: 肺尖区

5: 上舌区

- 答え:1

- 解説:前傾側臥位で排痰を行うのは後上葉区(S2)であり、45°前方へ傾けた前傾側臥位にて排痰を行います。それぞれの選択肢における排痰の方法は異なります。

- 後上葉区(S2)は正解で、45°前方へ傾けた前傾側臥位にて排痰を行います。これにより、後上葉区の気道内の痰が重力の働きで排出されやすくなります。

- 前上葉区(S3)は間違いで、背臥位にて排痰を行います。前傾側臥位ではなく、背臥位で行うことで前上葉区の痰が排出されやすくなります。

- 前肺底区(S8)は間違いで、背臥位にて排痰を行います。前傾側臥位ではなく、背臥位で行うことで前肺底区の痰が排出されやすくなります。

- 肺尖区(S1)は間違いで、背臥位または座位にて排痰を行います。前傾側臥位ではなく、背臥位や座位で行うことで肺尖区の痰が排出されやすくなります。

- 上舌区(S4)は間違いで、45°後方へ傾けた後傾側臥位にて排痰を行います。前傾側臥位ではなく、後傾側臥位で行うことで上舌区の痰が排出されやすくなります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第26問

トータルペインのうちスピリチュアルペインはどれか。

1: 体の倦怠感

2: 薬の副作用

3: 家庭内の問題

4: 生きる価値の喪失

5: 日常生活活動の困難さ

- 答え:4

- 解説:トータルペインは、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルペインの4つの要素が複雑に絡み合った全人的な苦痛です。スピリチュアルペインは、生きる意味や目的が脅かされることによって経験される苦痛です。

- 体の倦怠感は、身体的苦痛に属します。これはスピリチュアルペインではありません。

- 薬の副作用は、身体的苦痛や精神的苦痛に属します。これもスピリチュアルペインではありません。

- 家庭内の問題は、社会的苦痛に属します。これはスピリチュアルペインとは異なります。

- 生きる価値の喪失は、スピリチュアルペインに属します。これは人生を支えていた生きる意味や目的が、死や病などの接近によって脅かされて経験する苦痛であり、正しい選択肢です。

- 日常生活活動の困難さは、身体的苦痛に属します。これはスピリチュアルペインではありません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第27問

呼びかけると開眼し、発語はあるが不適当である。運動の指示に応じた動きは見られず、逃避反応がある。この時のGCS〈Glasgow Coma Scale〉はどれか。

1: E4V3M4

2: E4V4M5

3: E3V3M4

4: E3V4M3

5: E3V5M5

- 答え:3

- 解説:Glasgow Coma Scale(GCS)は、患者の意識レベルを評価するためのスケールで、開眼反応(E)、言語反応(V)、運動反応(M)の3つの要素から構成されています。この問題では、それぞれの要素に対応する反応が与えられており、それに基づいてGCSのスコアを求めることが求められています。

- E4V3M4は開眼反応が自発的(E4)であるため、呼びかけると開眼する条件に合わないため、正しくありません。

- E4V4M5は開眼反応が自発的(E4)であるため、呼びかけると開眼する条件に合わないため、正しくありません。

- E3V3M4は開眼反応が呼びかけによる(E3)、言語反応が不適切(V3)、運動反応が逃避反応がある(M4)という条件に合致しているため、正しい答えです。

- E3V4M3は言語反応が混乱している(V4)であるため、発語が不適当である条件に合わないため、正しくありません。

- E3V5M5は運動反応が局所的な痛みに対して適切な反応がある(M5)であるため、運動の指示に応じた動きが見られず、逃避反応がある条件に合わないため、正しくありません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第28問

SF-36は、8領域の健康概念の質問項目から成り立っている。その領域にある項目で正しいのはどれか。

1: 活力

2: 嗜好

3: 食欲

4: 人格

5: 知能

- 答え:1

- 解説:SF-36は、過去1か月間の健康状態に関する36の質問項目から成り立っており、健康概念の質問項目は8領域から構成されています。その中で正しい項目は活力です。

- 活力はSF-36の8領域の1つであり、エネルギーと疲労感に関する質問が含まれています。これは正しい選択肢です。

- 嗜好はSF-36の8領域には含まれていません。嗜好は個人の好みや趣味を指しますが、健康状態とは直接関係ありません。

- 食欲はSF-36の8領域には含まれていません。食欲は健康状態に影響を与える要素の1つですが、SF-36では直接的に測定される項目ではありません。

- 人格はSF-36の8領域には含まれていません。人格は個人の性格や特性を指しますが、健康状態とは直接関係ありません。

- 知能はSF-36の8領域には含まれていません。知能は認知能力や知識を指しますが、健康状態とは直接関係ありません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第29問

小脳の機能不全による協調運動障害の説明で誤っているのはどれか。

1: 大文字症:文字が徐々に大きくなる。

2: 企図振戦:目標に近づくほど四肢の振戦が激しくなる。

3: 運動分解:拮抗する運動の切り替えが円滑に行えない。

4: 時間測定障害:運動の開始や停止が正常よりも遅れてしまう。

5: 協調収縮不能:一連の動作で運動の順番や滑らかさが障害される。

- 答え:3

- 解説:小脳の機能不全による協調運動障害には、大文字症、企図振戦、運動分解、時間測定障害、協調収縮不能などが含まれます。これらは、運動の制御や調整に関わる小脳の障害によって引き起こされる症状です。

- 大文字症は正しい選択肢で、協調運動障害のある患者に書字をさせた際、徐々に文字が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって筆圧や筆跡の調整がうまくいかなくなるためです。

- 企図振戦も正しい選択肢で、目標に近づくにつれて振戦が激しくなり、四肢の描く軌跡が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって運動の精度や速度の調整がうまくいかなくなるためです。

- 運動分解は誤った選択肢で、複合的な関節運動が同時に行えず、個々の関節運動に分解してしまう現象です。しかし、拮抗する運動の切り替えが円滑に行えないのは、反復拮抗運動障害であり、運動分解とは異なります。

- 時間測定障害は正しい選択肢で、運動の開始や停止が正常、あるいは健側よりも時間的に遅れる現象です。これは、小脳の障害によって運動のタイミングや持続時間の調整がうまくいかなくなるためです。

- 協調収縮不能は正しい選択肢で、一連の動作で、運動の順番や滑らかさが障害される現象です。これは、運動分解や測定障害などの複数の障害が複合して生じると考えられています。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第30問

透析患者で正しいのはどれか。

1: 透析導入の原因疾患のうち慢性糸球体腎炎の割合は年々増加している。

2: 透析患者数はこの10年間減少し続けている。

3: 身体活動量の低下は生命予後を悪化させる。

4: 透析導入は腹膜透析が最も多い。

5: 死因の第一位は悪性腫瘍である。

- 答え:3

- 解説:透析患者に関する問題で、正しい選択肢は3である。透析患者における身体活動量の低下は、生命予後を悪化させる。運動療法を用いて、心臓や血管疾患の発症を予防したり、骨関節や骨格筋の機能を維持・回復させたり、フレイルから要介助状態へ至る危険因子を是正することが重要である。

- 選択肢1は間違いです。透析導入の原因疾患は、糖尿病性腎症が約半数を占める。慢性糸球体腎炎は、学校検尿の普及や治療の進歩などにより、透析導入に至る患者数は減少している。

- 選択肢2は間違いです。透析患者数はこの10年間増加し続けている。高齢化や生活習慣病の増加が影響していると考えられます。

- 選択肢3は正しいです。透析患者における身体活動量の低下は、生命予後を悪化させる。運動療法を用いて、心臓や血管疾患の発症を予防したり、骨関節や骨格筋の機能を維持・回復させたり、フレイルから要介助状態へ至る危険因子を是正することが重要である。

- 選択肢4は間違いです。透析導入は、腹膜透析よりも血液透析の方が多い。血液透析は、半透膜を介して患者の血液と透析液の間で拡散(濃度差)と限界濾過(圧較差)を行う方法である。1回の治療に3~4時間、1週間に2~3回の頻度で行う必要があり、患者の負担が大きい。

- 選択肢5は間違いです。透析患者の死因の第一位は心不全、第二位が感染症、第三位が悪性腫瘍である。透析患者は、一般人口に比べて心血管疾患や感染症による死亡リスクが高いため、これらの疾患が死因の上位を占める。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第31問

円背のある高齢者で正しいのはどれか。

1: 歩行の際に歩隔が狭くなる。

2: 立位時に膝は屈曲位となる。

3: 円背は閉塞性換気障害の原因となる。

4: 円背の治療としてギプス矯正を行う。

5: 立位バランスは、左右より前後の方向がよい。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第32問

車椅子で自走する場合の住環境整備の留意点で適切なのはどれか。

1: スイッチは床面から10 cmの高さに設置する。

2: 自走用6輪型車椅子は段差の通行が容易である。

3: 50 cmの段差がある場合スロープの長さを600 cm以上にする。

4: 廊下の直進に必要な幅員は左右アームサポートの外側最大寸法で判断する。

5: 廊下を直角に曲がるのに必要な通路幅員は直角部分の前後とも70 cm以上必要である。

- 答え:3

- 解説:車椅子で自走する場合の住環境整備では、スイッチやコンセントの高さ、車椅子の種類や機能、スロープの勾配や長さ、廊下の幅員など、様々な要素を考慮する必要があります。

- スイッチは床面から10 cmの高さに設置するのではなく、40~130 cm程度の高さに設置することが適切です。

- 自走用6輪型車椅子は小回りが利き、曲がり角のある通路などでも操作しやすいメリットがありますが、車輪自体が小さいため、段差の通行は容易にはならない。

- スロープの勾配は1/12以下にする必要があるため、50 cmの段差がある場合は、スロープの長さを600 cm以上にすることが適切です。

- 車椅子自走の場合、廊下の直進に必要な幅員は約90 cmである。車椅子の左右アームサポートの外側最大寸法は約65 cmだが、ハンドリムを把持して自走する分の幅も加味する必要がある。

- 廊下を直角に曲がるのに必要な通路幅員は、直角部分の前後とも85 cm以上であることが適切です。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第33問

筋電義手で正しいのはどれか。

1: 小児には使用しない。

2: 作業用ハンドはない。

3: 能動義手に比べ把持力が強い。

4: 前腕義手にはハーネスが必要である。

5: 前腕義手より上腕義手の症例が多い。

- 答え:3

- 解説:筋電義手は体外力源義手の一種で、筋収縮時に発生する筋電位を検出し、それを増幅して手先具開閉のon/offを行う。能動義手に比べて把持力が強く、前腕義手の症例が多い。

- 選択肢1は間違いです。筋電義手は成人だけでなく、小児にも適応されることがあります。

- 選択肢2は間違いです。筋電義手には、能動義手と同様に作業用ハンドも存在し、操作目的に応じて手先具を変更することができます。

- 選択肢3は正しいです。筋電義手は能動義手に比べて把持力が強く、約90 Nの把持力があり、ADL上での使用に十分な力を発揮します。

- 選択肢4は間違いです。筋電義手は能動義手と異なり、前腕部に介達する筋力が不要であるため、ハーネスが必要ない場合があります。

- 選択肢5は間違いです。筋電義手は上腕義手よりも前腕義手の症例が多いです。上腕義手の場合は、上腕ソケット内に電極が設置され、ハンドの制御を行います。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第34問

二分脊椎症児の歩行能力においてHofferの分類におけるCA杖歩行群の麻痺レベルと合致するSharrardの分類はどれか。

1: Ⅰ群

2: Ⅱ群

3: Ⅲ群

4: Ⅳ群

5: Ⅴ群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第35問

乳癌患者のリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 術後に倦怠感がある場合には運動療法は行わない。

2: 患側肩関節可動域訓練は術後翌日から積極的に行う。

3: 遠隔転移がある進行した病期の場合には運動療法は禁忌である。

4: 術後放射線治療中に不安感を認める場合には運動療法は行わない。

5: 術後放射線治療中の有酸素運動は貧血などの有害反応を軽減させる。

- 答え:5

- 解説:乳癌患者のリハビリテーションでは、適切な運動療法が重要であり、病状や治療の進行に応じて適切な運動療法を行うことが求められる。術後放射線治療中の有酸素運動は、下痢や貧血などの治療の有害反応を軽減させる効果がある。

- 倦怠感がある場合でも、適切な運動療法を行うことで廃用症候群の予防や運動機能の維持が可能である。ただし、倦怠感の程度に応じて運動療法の強度や内容を調整することが重要である。

- 患側肩関節可動域訓練は、術後翌日から積極的に行うのではなく、ドレーン抜去までは自動運動による可動性拡大(屈曲、外転)をはかる程度に留める。積極的な他動運動は術直後からは行わない。

- 遠隔転移がある進行した病期の場合でも、運動療法を行うことでQOLの低下を緩和することができる。運動療法は病状に応じて適切に行われるべきであり、進行した病期であっても禁忌とは言えない。

- 術後放射線治療中に不安感を認める場合でも、運動療法を行うことで運動機能の低下や廃用症候群の助長を防ぐことができる。不安感がある場合でも、可能な範囲で運動療法を実施することが望ましい。

- 術後放射線治療中の有酸素運動や抵抗運動は、下痢や貧血などの治療の有害反応を軽減させる効果がある。適切な運動療法を行うことで、治療中の副作用を緩和し、患者のQOLを向上させることができる。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第36問

地域包括ケアシステムで正しいのはどれか。

1: 一次医療圏が基本単位として想定されている。

2: 住まいや住まい方が構成要素に含まれている。

3: 地域包括ケアシステムは国が中心になり作り上げる。

4: ボランティアは公助として果たす役割が求められている。

5: 地域ごとに差がでないよう均一なシステムが求められている。

- 答え:2

- 解説:地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるように、医療・介護・予防・生活支援・住まいの5つの要素を組み合わせて提供するシステムです。地域の特性に応じて柔軟に対応し、市町村や都道府県が主体となって作り上げていくことが求められています。

- 選択肢1は間違いです。地域包括ケアシステムは、日常生活圏域(中学校区)を基本単位として想定しており、一次医療圏ではありません。

- 選択肢2は正しいです。地域包括ケアシステムの構成要素には、住まいや住まい方が含まれており、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援されます。

- 選択肢3は間違いです。地域包括ケアシステムは、市町村や特別区が中心となって設置される地域包括支援センターを中核として作り上げられます。国ではなく、地方自治体が主体となります。

- 選択肢4は間違いです。ボランティア活動は、地域包括ケアシステムにおいて互助(相互に支え合う)の範疇に含まれます。公助は、税による公の負担であり、ボランティア活動とは異なります。

- 選択肢5は間違いです。地域包括ケアシステムは、地域の自主性や主体性に基づいて、地域の特性に応じて作り上げていくことが求められており、必ずしも均一なシステムではありません。大都市部と町村部では、高齢化や経済に大きな地域差があるため、それぞれの地域に適したシステムが求められています。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第37問

疾患や病態とそれに対する福祉用具の組合せで適切なのはどれか。

1: 胸髄損傷――――マウススティック

2: 関節リウマチ――ドアノブレバー

3: 半側空間無視――透明文字盤

4: 脳卒中片麻痺――L字杖

5: 皮質性感覚失語―人工喉頭

- 答え:2

- 解説:この問題では、疾患や病態に対して適切な福祉用具を選ぶことが求められています。選択肢の中で適切な組み合わせは、関節リウマチとドアノブレバーです。

- 胸髄損傷では上肢の障害はないため、マウススティックは必要ありません。マウススティックは、頸髄損傷者など上肢運動機能が障害された場合に用いられます。

- ドアノブレバーは、関節リウマチ患者の関節保護のために用いられます。手指の小関節を尺側に回転させることなくドアノブを回すことができるため、適切な福祉用具です。

- 透明文字盤は、気管切開手術や筋萎縮性側索硬化症など、発声での意思伝達が困難な場合に用いられます。半側空間無視の場合、文字盤の左半側を認識できない可能性があり、使用は適切ではありません。

- 脳卒中片麻痺で杖を使用する場合は、L字杖よりも安全性の高いT字杖が望ましいです。L字杖は、ステッキ部分に対してグリップが手前側に偏っており、グリップに垂直に荷重するのが困難なため、T字杖よりも安全性に劣ります。

- 皮質性感覚失語は、内容の理解は困難なものの、復唱が可能な失語であり、発声自体は可能です。人工喉頭は、喉頭摘出者に対する直接的な代替手段として用いられるため、皮質性感覚失語には適応ではありません。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第38問

厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージ8のDuchenne型筋ジストロフィー患者に使用する補装具で適切なのはどれか。

1: 頭部保護帽

2: 標準型車椅子

3: 座位保持装置

4: PCW〈postural control walker〉

5: 四輪型サドル付き歩行器

- 答え:3

- 解説:厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージ8のDuchenne型筋ジストロフィー患者は、座位保持が不可能なレベルであるため、座位保持装置が適切な補装具となります。

- 頭部保護帽は、立位や歩行などの際に転倒のリスクがある場合に適応となる。歩行可能である主にステージ1~4の時期に適応となるため、ステージ8の患者には適切ではありません。

- 標準型車椅子は、歩行が不安定となり、日常生活場面や学校での教室移動などで不都合が生じてきた時点で検討される。ステージ5~6程度の時期に適応となるため、ステージ8の患者には適切ではありません。

- ステージ8で座位保持不可能なレベルであるDuchenne型筋ジストロフィー患者に対しては、座位保持装置が適応となります。これにより、患者の安定した座位をサポートすることができます。

- PCW(postural control walker)は、ステージ4レベルの、物につかまれば歩行可能な場合に用いられる。ステージ8の患者には適切ではありません。

- 四輪型サドル付き歩行器は、ステージ4レベルの、物につかまれば歩行可能な場合に用いられる。ステージ8の患者には適切ではありません。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第39問

ICFで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: すべての人に関する分類である。

2: 環境因子は障害の程度とは関係がない。

3: 生活機能の肯定的側面を表すことはできない。

4: 分類された構成要素には評価点を付与できる。

5: 個人因子は共通スケールを用いて量的に判定できる。

- 答え:1 ・4

- 解説:ICF(国際生活機能分類)は、すべての人に関する分類であり、生活機能や障害の様々な構成要素を評価することができる。環境因子や個人因子も考慮されるが、個人因子は共通スケールで判定することは困難である。

- 正しい。ICFはすべての人に関する分類であり、健康状態や障害の程度に関わらず、生活機能や障害の様々な構成要素を評価することができる。

- 間違い。環境因子は、生活機能と障害の全ての構成要素に影響を及ぼす。環境因子は障害の程度と関係があり、その影響は個々の状況によって異なる。

- 間違い。ICFでは、各構成要素は肯定的と否定的の両方の用語から表現が可能である。つまり、生活機能の肯定的側面も表すことができる。

- 正しい。ICFでは、各構成要素はカテゴリーコードを選び、それに評価点をつけることによって記載される。これにより、生活機能や障害の様々な構成要素を評価することができる。

- 間違い。個人因子は個人の人生や生活の特別な背景であり、健康状態や健康状況以外のその人の特徴からなるため、共通のスケールを用いて判定することは困難である。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第40問

作業療法室に咳き込む入院患者が来室した際、その患者への適切な指導はどれか。

1: 手袋の着用を促す。

2: 咳をするときは手でしっかりと口を覆うよう促す。

3: 病室に戻ってからしっかりと手指衛生を行うよう促す。

4: 装着が可能であればサージカルマスクを着けるよう促す。

5: 呼吸器感染症があれば他の患者と45 cm以上距離を空けるよう促す。

- 答え:4

- 解説:咳き込む入院患者が来室した際には、空気感染や飛沫感染を予防するための対策が重要です。適切な指導は、装着が可能であればサージカルマスクを着けるよう促すことです。

- 手袋の着用は、接触感染の危険性があるときに適切な対策ですが、空気感染や飛沫感染を防ぐためにはサージカルマスクの着用が適切です。

- 咳をするときは手でしっかりと口を覆うよう促すことは、マスクをしていない場合には一定の効果がありますが、ティッシュや衣服の袖で口を押さえる方がより適切です。また、サージカルマスクの着用が最も効果的な対策です。

- 病室に戻ってから手指衛生を行うよう促すことは、感染予防には不十分です。咳き込んでいる場合は、その時点で空気感染や飛沫感染の危険性がありますので、作業療法室退室前に手洗いや手指消毒を行うべきです。

- 装着が可能であればサージカルマスクを着けるよう促すことは、空気感染や飛沫感染を予防する最も適切な対策です。この選択肢が正解です。

- 呼吸器感染症があれば他の患者と45 cm以上距離を空けるよう促すことは、感染予防には不十分です。飛沫核に病原体が載っている場合、2 m以上の距離であっても感染するとされています。適切な対策は、サージカルマスクの着用です。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

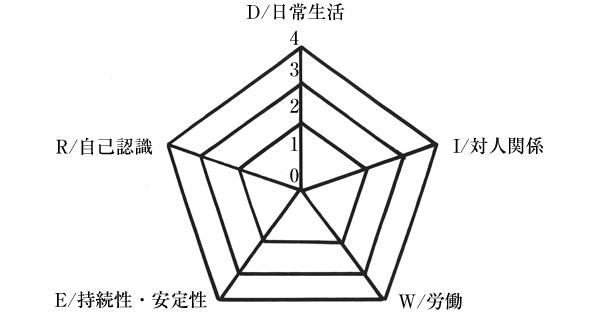

ある評価法で用いられる図を示す。この評価法はどれか。

1: BPRS

2: Rehab

3: LASMI

4: PANSS

5: HRS-D〈Hamilton rating scale for depression〉

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第42問

依存性薬物で重篤な離脱症状がみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 大麻

2: 覚醒剤

3: コカイン

4: モルヒネ

5: ベンゾジアゼピン系薬剤

- 答え:4 ・5

- 解説:依存性薬物には様々な種類がありますが、重篤な離脱症状がみられるのはモルヒネとベンゾジアゼピン系薬剤です。これらは身体依存や耐性が形成されやすく、離脱症状が多彩であるためです。

- 大麻は吸煙中止後に不穏や食欲減退、不眠などを生じることがありますが、身体依存や耐性、離脱症状はみられません。そのため、重篤な離脱症状がみられる薬物ではありません。

- 覚醒剤では抑うつ気分や疲労感、全身倦怠感などの離脱症状が報告されていますが、これらは非特異的であり、単回使用後にも出現することから、離脱症状とはいいがたいです。そのため、重篤な離脱症状がみられる薬物ではありません。

- コカインは多幸感や陶酔感の出現により、強い精神依存が形成されます。また、幻覚や幻聴などもみられますが、身体依存や耐性、離脱症状はみられません。そのため、重篤な離脱症状がみられる薬物ではありません。

- モルヒネは多幸感や陶酔感、絶頂感などを生じ、耐性、精神依存、身体依存ともに急速に形成されます。離脱症状は多彩で、あくび、くしゃみ、流涙、鼻漏、流涎、下痢、発汗など自律神経症状が著明で、「自律神経の嵐」と呼ばれるため、重篤な離脱症状がみられる薬物です。

- ベンゾジアゼピン系薬剤は睡眠薬や抗不安薬として広く用いられており、副作用、依存、耐性はバルビツール酸系薬より少ないですが、反跳性不眠や不安、焦燥、振戦などの離脱症状がみられやすいため、重篤な離脱症状がみられる薬物です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第43問

統合失調症患者。会話の内容がずれ、自分の考えに偏った一方的な発言ばかりで、相手の立場になって考えることができない。障害が疑われるのはどれか。

1: 遂行機能

2: 行動制御

3: 社会的認知

4: 注意の選択性

5: プライミング

- 答え:3

- 解説:この問題では、統合失調症患者の症状からどの障害が疑われるかを問うています。選択肢の中で社会的認知が他者の意図や性質を理解する能力を含む精神活動であり、統合失調症患者で障害されやすいため、正解は3となります。

- 遂行機能は、計画を立てたり、それを実行したり、修正したりという複雑な過程を含む機能で、注意や記憶、言語、行為などを統合させて前頭葉を中心に働かせる機能です。しかし、この患者の症状は遂行機能の障害とは関係がありません。

- 行動制御は、ある目標のために自己の行動を制御する機能です。この患者の症状は行動制御の障害とは直接関係がないため、正解ではありません。

- 社会的認知は、他者の意図や性質を理解する人間としての能力を含む、対人関係の基礎となる精神活動であり、統合失調症患者で障害されやすい。この患者は、相手の立場になって考えられず、自分の考えに偏った一方的な発言をしていることから、社会的認知の障害が疑われるため、正解は3です。

- 注意の選択性は、複数の刺激の中からターゲットのみを選択する能力です。この患者の症状は注意の選択性の障害とは関係がないため、正解ではありません。

- プライミングは、先行した学習や記憶課題が後続の別の学習や記憶課題の成績に無意識的に影響を与えることです。この患者の症状はプライミングの障害とは関係がないため、正解ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第44問

統合失調症の認知機能障害の改善に焦点を当てたプログラムとして、パソコン上の教育用ソフトウェア課題を用いるのはどれか。

1: IPS

2: NEAR

3: WRAP

4: MCT〈Metacognitive Training〉

5: SCIT〈Social Cognition and Interaction Training〉

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第45問

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1: 適度な運動を活動に取り入れる。

2: メモは使わず記憶するよう促す。

3: 休憩は最小限にして持久力をつける。

4: あらかじめ決めた活動は全て行うようにする。

5: 自信を取り戻すため高めの負荷量を設定する。

- 答え:1

- 解説:うつ病の回復期において、適切な作業療法は適度な運動を活動に取り入れることです。これは軽度のうつ病において効果的であり、重度のうつ病では推奨されません。

- 適度な運動は、うつ病の予防だけでなく、治療にも有効とされる。ただし、重度のうつ病ではなく、軽度のうつ病で推奨される。

- メモを使わずに記憶するよう促すのではなく、軽度のうつ病患者は診察の際に言われた内容などをメモに残すことが望ましい。これにより、後で視覚的に振り返ることができ、自身が周囲に相談しやすくなることもある。

- 休憩を最小限にして持久力をつけるのではなく、うつ病の回復期前期は活動と休息のバランスを考慮しながら、無理をせずにできることを体験していく。また、十分な休息の後に生じる「…してみたい」という感覚を重視する。

- あらかじめ決めた活動は全て行うようにするのではなく、うつ病の回復期前期は無理をせず、活動と休息のバランスを考慮する。したがって、予定していた活動でも、状況に応じて調整する必要がある。

- 自信を取り戻すために高めの負荷量を設定するのではなく、うつ病の回復期前期は焦りや無理が生じやすくなる。そのため、この時期は、負荷量を高めには設定せず、できることを確認しながら、無理をしなくても他者に受け入れられる体験をもてるようにする。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

TEACCHプログラムが対象としているのはどれか。

1: 自閉症

2: 素行障害

3: 選択性緘黙

4: チック障害

5: 反応性愛着障害

- 答え:1

- 解説:TEACCHプログラムは、自閉症とその家族のための包括的支援プログラムで、9つの理念に基づいて行われます。自閉症は、相互的社会的関係、コミュニケーション、限定した反復的な行動に特徴的な機能異常が見られる状態です。

- 自閉症はTEACCHプログラムの対象であり、このプログラムは自閉症の特性を理解し、家族と専門家との協力を重視し、個別教育プログラムを作成することを目的としています。

- 素行障害はTEACCHプログラムの対象ではありません。素行障害は反社会的、攻撃的、反抗的な行動パターンが反復して持続する状態で、心理療法などが適応となります。

- 選択性緘黙はTEACCHプログラムの対象ではありません。選択性緘黙は特定の場面で全く話さなくなる状態で、言葉の理解や発話能力に障害はありません。心理療法などが適応となります。

- チック障害はTEACCHプログラムの対象ではありません。チック障害は突発的で無目的な運動や発声を繰り返す状態で、心理療法や薬物療法などが適応となります。

- 反応性愛着障害はTEACCHプログラムの対象ではありません。反応性愛着障害は不適切な養育により情緒障害が生じ、対人関係が障害されたり、他人に対して過度に警戒的になったりする状態です。心理療法などが適応となります。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第47問

強直間代けいれんの発作時の対応で正しいのはどれか。

1: 上下肢を抑える。

2: タオルを嚙ませる。

3: 発作の様子を記録する。

4: 刺激を加えて意識障害の程度を判定する。

5: 発作終了後、直ちに抗てんかん薬を服用させる。

- 答え:3

- 解説:強直間代けいれんの発作時の対応として、患者の安全を確保し、発作の様子や持続時間を記録することが重要です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 上下肢を抑えることは、患者や援助者に怪我をさせる可能性があるため、避けるべきです。代わりに、危険な物を患者から遠ざけて安全な環境を作ることが重要です。

- タオルを嚙ませることは、窒息の危険性があるため行ってはいけません。患者の安全を確保するために、他の対応方法を検討する必要があります。

- 発作の様子や持続時間を記録することは正しい対応です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 意識障害の状況を観察することは有益ですが、発作中に刺激を加えることは避けるべきです。刺激を加えることで、けいれん症状が悪化する危険性があります。

- 発作終了後は患者が疲労し、睡眠やもうろう状態となることがあります。このため、抗てんかん薬の内服はできない場合があります。医師の指示に従って、適切なタイミングで薬を服用させることが重要です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第48問

認知症患者に対する作業プログラムを作成する上での留意点で適切なのはどれか。

1: 活動の時間帯は覚醒水準に応じて設定する。

2: 新しい事に挑戦していくような活動を用いる。

3: 活動は多少幼稚になっても、可能な限り単純化する。

4: 生活史よりも、現在の状態を重視して活動を選択する。

5: 患者同士で作品への感想を述べ合う場面は作らないようにする。

- 答え:1

- 解説:認知症患者に対する作業プログラムを作成する際には、患者の覚醒水準や生活史、認知レベルに合わせて活動を選択し、適切な時間帯に設定することが重要です。

- 認知症患者は昼夜逆転傾向があるため、日中の覚醒状態をよく評価し、活動の時間帯を設定することが適切です。

- 認知症患者は新たな記憶の形成が困難であるため、新しい事に挑戦するよりも、なじみのある作業を選択する方が適切です。

- 認知症患者に対しては、各患者の認知レベルに合わせて作業活動の難易度を調整して提供することが重要です。ただし、単純化することが必ずしも適切とは限りません。

- 認知症患者に対しては、患者自身の生活史や手続き記憶、長期記憶の程度を考慮し、なじみのある活動を提供することが適切です。現在の状態だけを重視するのではなく、生活史も考慮することが重要です。

- 認知症患者に対しては、自分の活動が他者から認められたり、役割を成し遂げられたりすることで患者が自尊心を得られるよう、集団での活動を利用することが適切です。感想を述べ合う場面を作らないようにするのではなく、適切な形での交流を促すことが重要です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第49問

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。

1: 検察官

2: 裁判官

3: 都道府県知事

4: 社会復帰調整官

5: 精神保健参与員

- 答え:2

- 解説:医療観察法は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。処遇の要否と内容の決定は、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で行われます。

- 検察官は、不起訴処分か無罪などが確定した人に対し、医療観察法による医療および観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申し立てる役割がありますが、処遇を決定する職ではありません。

- 裁判官は、検察官からの申立てがなされると、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに合議体を構成し、審判で処遇の要否と内容の決定を行う職です。このため、選択肢2が正解です。

- 都道府県知事は、審判で通院医療が決定した通院対象者の処遇に関して、指定通院医療機関や社会復帰調整官などと協議の上で、実施計画を策定する役割がありますが、処遇を決定する職ではありません。

- 社会復帰調整官は、審判で通院医療が決定した場合など、保護観察所で観察・指導などを行う役割がありますが、処遇を決定する職ではありません。

- 精神保健参与員は、審判において裁判官と精神保健審判員が行う対象者への処遇決定に対し、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる役割がありますが、処遇を決定する職ではありません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第50問

精神障害者の雇用や就労支援で適切なのはどれか。

1: 就労移行支援の標準利用期間は1年間である。

2: 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。

3: 障害者就業・生活支援センターは、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

4: 個別化された援助付き雇用プログラムは、就労後より就労前の訓練を重視している。

5: 就労定着支援では、職場定着に必要な業務上のスキルアップに特化した専門支援を提供する。

- 答え:2

- 解説:精神障害者の雇用や就労支援に関して、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が含まれていることが適切である。

- 就労移行支援の標準利用期間は1年間ではなく、原則2年以内に制限されている。

- 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれており、身体障害者や知的障害者とともに雇用義務の対象となっている。

- 障害者就業・生活支援センターは総合的な窓口であり、利用者と雇用契約を締結する必要はない。彼らは支援サービスを提供する事業所や医療機関、雇用者と連携している。

- 個別化された援助付き雇用プログラム(IPS)は、就労前の訓練よりも就労後のサポートを重視しており、継続的なサポートが原則の一つとなっている。

- 就労定着支援は、業務上のスキルアップだけでなく、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定期間行うサービスである。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第51問

頸椎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 環椎に椎体はない。

2: 軸椎に上関節面はない。

3: 第4頸椎に鈎状突起はない。

4: 第5頸椎の横突孔は椎骨動脈が貫通しない。

5: 第7頸椎の棘突起先端は二分しない。

- 答え:1 ・5

- 解説:頸椎は椎骨の一部で、特徴的な構造を持っている。第1頸椎(環椎)と第2頸椎(軸椎)は特殊な形状を持ち、それ以降の頸椎も独自の特徴がある。

- 正しい。第1頸椎(環椎)は環状の椎骨で、椎体や棘突起、上・下関節突起を欠く。

- 間違い。第2頸椎(軸椎)は、上関節突起はないものの、上関節面はある。また、棘突起が大きいのが特徴である。

- 正しい。第3~7頸椎椎体の上面は、側縁が上方に向かって突出し、鈎状突起(椎体鈎)となる。

- 間違い。第5頸椎の横突起には横突孔があり、椎骨動・静脈の通路となっている。椎骨動脈は第6頸椎から上位の横突孔を通るのに対し、椎骨静脈は全頸椎の横突孔を通る。

- 間違い。第7頸椎(隆椎)は、頸椎の中で最も長い棘突起をもつが、その棘突起先端は二分しない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第52問

脳神経と支配筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 滑車神経―眼輪筋

2: 三叉神経―咬筋

3: 顔面神経―広頸筋

4: 舌咽神経―舌筋

5: 副神経――側頭筋

- 答え:2 ・3

- 解説:この問題では、正しい脳神経と支配筋の組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、2(三叉神経―咬筋)と5(副神経―側頭筋)です。

- 滑車神経は眼輪筋を支配していません。眼輪筋は顔面神経の側頭枝と頬骨枝によって支配されています。

- 三叉神経は咬筋を支配しており、正しい組み合わせです。咬筋は三叉神経の第3枝である下顎神経によって支配されています。

- 顔面神経は広頸筋を支配していません。広頸筋は顔面神経によって支配されています。

- 舌咽神経は舌筋を支配していません。舌筋の運動は舌下神経によって支配されています。また、舌筋の体性感覚は前2/3が三叉神経第3枝の舌神経、後1/3が舌咽神経によって支配されています。味覚は前2/3が顔面神経、後1/3が舌咽神経によって支配されています。

- 副神経は側頭筋を支配しており、正しい組み合わせです。側頭筋は三叉神経第3枝である下顎神経によって支配されています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第53問

脳の解剖で誤っているのはどれか。

1: 黒質は中脳にある。

2: 海馬は側頭葉にある。

3: 中小脳脚は中脳と小脳を連絡する。

4: 脳梁は左右の大脳半球を連絡する。

5: 中心溝は前頭葉と頭頂葉の間にある。

- 答え:3

- 解説:この問題では、脳の解剖に関する知識を問うています。正しい選択肢は3で、中小脳脚は中脳と小脳を連絡するという記述が誤りです。

- 選択肢1は正しいです。黒質は中脳に位置し、メラニンを持つニューロンからなる緻密部と、メラニンを持たないニューロンからなる網様部に分けられます。

- 選択肢2は正しいです。海馬は側頭葉の海馬傍回の奥深くに位置し、脳の外表面からは見えません。

- 選択肢3は誤りです。中小脳脚は小脳と橋を連絡する役割を持っています。上小脳脚、下小脳脚よりも大きな小脳脚であることも覚えておくと良いでしょう。

- 選択肢4は正しいです。脳梁は左右の大脳皮質の相対する領野を連絡する線維のうち、新皮質のほぼ全域を結ぶ発達のよい線維群です。

- 選択肢5は正しいです。中心溝(Rolando溝)は前頭葉と頭頂葉の間に位置し、中心溝より前方が前頭葉、中心溝より後方が頭頂葉となります。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第54問

第7胸椎の高さの水平断で最も腹側にあるのはどれか。

1: 食道

2: 右心室

3: 右心房

4: 左心室

5: 左心房

- 答え:2

- 解説:第7胸椎の高さの水平断では、右心室が最も腹側に位置しています。心臓は胸腔内にあり、その構造は左右の心房と心室から成り立っています。

- 食道は、第7胸椎の高さの水平断では心臓の背側に位置するため、最も腹側にはありません。

- 右心室は、第7胸椎の高さの水平断で最も腹側に位置しています。これは、心臓の構造上、右心室が最も前方にあるためです。

- 右心房は、第7胸椎の高さの水平断では右心室と左心房の中間に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 左心室は、第7胸椎の高さの水平断では右心室と左心房の中間に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 左心房は、第7胸椎の高さの水平断では心臓の中で最も背側に位置しています。したがって、最も腹側にはありません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第55問

消化器の解剖で正しいのはどれか。

1: 胃の筋層は2層の平滑筋からなる。

2: 空腸は回腸より長い。

3: 食道は3か所の狭窄部をもつ。

4: 十二指腸は腸間膜を有する。

5: 内肛門括約筋は横紋筋からなる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、消化器の解剖に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は3で、食道は3か所の狭窄部を持っています。

- 胃の筋層は3層の平滑筋(内輪走筋、外縦走筋、最内斜走筋)からなるため、この選択肢は間違いです。小腸・大腸は内輪走筋と外縦走筋の2層の平滑筋からなります。

- 空腸は回腸より短く、空腸は全長の前2/5、回腸は後3/5とされています。したがって、この選択肢は間違いです。

- 食道は3か所の生理的狭窄部を持っています。第1狭窄部は食道起始部、第2狭窄部は気管分岐部、第3狭窄部は横隔膜貫通部(食道裂孔)です。この選択肢は正しいです。

- 十二指腸は後腹壁に癒着しているため、腸間膜を持っていません。空腸と回腸は腸間膜を有しています。この選択肢は間違いです。

- 内肛門括約筋は平滑筋(不随意性)である内輪走筋が特に発達したものです。外肛門括約筋は横紋筋(随意性)からなります。この選択肢は間違いです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第57問

腎臓で誤っているのはどれか。

1: 遠位尿細管は集合管につながる。

2: 尿細管は腎小体の尿管極に始まる。

3: Henle係蹄は小葉間静脈につながる。

4: Bowman囊は糸球体を包んでいる。

5: 輸入細動脈は糸球体につながる。

- 答え:3

- 解説:腎臓は尿の生成と排泄を担当する臓器であり、その構造は複雑です。腎臓の主要な構造は腎小体と尿細管であり、それらが連携して尿の生成と濃縮を行います。

- 遠位尿細管は集合管につながるので、この選択肢は正しいです。遠位尿細管は尿の濃縮や酸素濃度の調整を行い、最終的に集合管に尿を送ります。

- 尿細管は腎小体の尿管極に始まるので、この選択肢は正しいです。尿管極は腎小体から尿細管への尿の移動を開始する部分であり、尿の生成が始まります。

- Henle係蹄は小葉間静脈につながるのではなく、遠位尿細管につながるため、この選択肢は誤りです。Henle係蹄は尿の濃縮を行う部分であり、遠位尿細管に尿を送ります。

- Bowman囊は糸球体を包んでいるので、この選択肢は正しいです。Bowman囊は糸球体からの尿の取り込みを行い、尿細管へ送る役割を果たします。

- 輸入細動脈は糸球体につながるので、この選択肢は正しいです。輸入細動脈は糸球体に血液を供給し、尿の生成過程で濾過された血液成分を回収する役割を果たします。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第59問

ホルモンの産生で正しいのはどれか。

1: エリスロポエチンは骨髄で産生される。

2: グルカゴンはLangerhans〈ランゲルハンス〉島B細胞で産生される。

3: ソマトスタチンは黄体で産生される。

4: トリヨードサイロニンは上皮小体で産生される。

5: バソプレシンは視床下部で産生される。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第60問

末梢神経と体表からの触知部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 腕神経叢――胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭の間

2: 正中神経――上腕近位部で烏口腕筋の外側

3: 尺骨神経――肘頭と上腕骨内側上顆の間

4: 脛骨神経――外果とアキレス腱の間

5: 総腓骨神経―膝窩部で半腱様筋腱の内側

- 答え:3

- 解説:この問題では、末梢神経とそれらが触知できる部位の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは尺骨神経と肘頭と上腕骨内側上顆の間です。

- 腕神経叢は正しくは大鎖骨上窩で触知できます。胸鎖乳突筋の胸骨頭と鎖骨頭の間ではありません。

- 正中神経は上腕近位部では烏口腕筋の内側後方で触知できます。烏口腕筋の外側ではありません。

- 尺骨神経は正しく肘頭と上腕骨内側上顆の間で触知できます。尺骨神経溝に向かって走行するため、この部分で触知が可能です。

- 脛骨神経は膝窩部で膝の内外側幅の1/2の線上で触知できます。外果とアキレス腱の間ではありません。

- 総腓骨神経は膝窩部から腓骨頭の高さまで、大腿二頭筋の内側縁に沿って触知できます。半腱様筋腱の内側ではありません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第61問

遺伝情報伝達で正しいのはどれか。

1: リボゾームRNAはATP産生に関与する。

2: DNAではアデニンはシトシンと結合している。

3: 核の中のすべてのDNAの塩基配列をゲノムという。

4: DNAから転移RNA〈tRNA〉に塩基配列が転写される。

5: 伝令RNA〈mRNA〉上では2個の塩基の組合せが1つの暗号の単位を形成する。

- 答え:3

- 解説:遺伝情報伝達に関する問題で、正しい選択肢は3である。ゲノムは、ある生物の全遺伝情報を指し、ヒトの場合は23本の染色体のDNAに含まれるすべての遺伝情報を指す。

- リボゾームRNA(rRNA)は、リボゾーム蛋白質とともに、メッセンジャーRNA(mRNA)の翻訳(蛋白合成)に関与する。しかし、ATP産生に関与するのはミトコンドリアであり、rRNAではない。

- DNAでは、アデニンはチミンと、グアニンはシトシンと結合している。選択肢2は間違いで、アデニンはシトシンではなくチミンと結合している。

- 正しい選択肢である。ゲノムは、ある生物の全遺伝情報を指し、ヒトの場合は23本の染色体のDNAに含まれるすべての遺伝情報を指す。

- DNAから塩基配列が転写されるのはメッセンジャーRNA(mRNA)である。転移RNA(tRNA)は、リボゾームにアミノ酸を運搬し、mRNAに結合させてペプチド合成を行う。

- 伝令RNA(mRNA)上では、3個の塩基の組合せが1つの暗号単位を形成する。蛋白質は20種類のアミノ酸によってできているが、4種類の塩基で20種類のアミノ酸を表現することを考えると、3つの塩基でアミノ酸1つを表現せざるを得ない。選択肢5は間違いで、2個ではなく3個の塩基の組合せが1つの暗号単位を形成する。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第62問

骨格筋の筋収縮で正しいのはどれか。

1: 筋小胞体にはNa+を貯蔵している。

2: 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。

3: Ca2+が筋小胞体に取り込まれると筋収縮が起こる。

4: ミオシン頭部の角度が戻るときにATPの加水分解が起こる。

5: 神経筋接合部での興奮の伝達は神経と筋との間で双方向性である。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第63問

左上肢の感覚と伝導路が通る部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 圧覚――左脊髄前索

2: 位置覚―右脊髄後索

3: 温覚――右脊髄後索

4: 振動覚―左脊髄側索

5: 痛覚――右脊髄側索

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第64問

交感神経の機能で正しいのはどれか。

1: 膵液分泌を促進する。

2: 心収縮力を減少させる。

3: 直腸平滑筋を収縮させる。

4: 水晶体の厚さを減少させる。

5: 肝臓でのグリコーゲン合成を促進する。

- 答え:4

- 解説:交感神経は、ストレスや緊張時に働く神経で、体を活性化させる働きがあります。この問題では、交感神経の機能に関する正しい選択肢を選ぶことが求められています。

- 選択肢1は間違いです。交感神経の作用により、膵液の分泌は減少します。逆に副交感神経が働くと、膵液分泌が促進されます。

- 選択肢2は間違いです。交感神経の作用により、心収縮力は増加します。これにより、血流が増加し、体全体に酸素や栄養が届くようになります。

- 選択肢3は間違いです。交感神経の作用により、直腸平滑筋の運動は減少します。一方、括約筋は収縮するため、便通が抑制されます。

- 選択肢4は正しいです。交感神経の作用により、毛様体筋は弛緩し、水晶体の厚さが減少します。これにより、遠方にピントを合わせるようになります。これは、遠くのものを見る際に必要な調節機能です。

- 選択肢5は間違いです。交感神経の作用により、肝臓ではグリコーゲン分解(糖新生)が行われます。これにより、血糖値が上昇し、エネルギーが供給されます。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第65問

心筋の再分極に最も影響するのはどれか。

1: Ca2+電流

2: K+電流

3: Na+電流

4: 細胞外電流

5: ペースメーカー電流

- 答え:2

- 解説:心筋の再分極に最も影響するのはK+電流です。心筋細胞では、プラトーと再分極が200 msec以上続く特徴があります。再分極の際には、電位依存性K+電流が増大し、活動電位の再分極に関与します。

- Ca2+電流は心筋細胞特有のプラトーをゆっくりと開始させる役割がありますが、再分極には直接関与していません。

- K+電流は正解です。電位依存性K+電流は脱分極で増大し、活動電位の再分極に関与します。また、内向き整流性K+電流は心室筋とPurkinje線維で静止電位の形成に寄与し、活動電位再分極の最終相を促進します。

- Na+電流は心筋細胞でも骨格筋と同様に、Na+透過性の急速な増大により最初の脱分極と活動電位を生じさせる役割がありますが、再分極には直接関与していません。

- 細胞外電流は心筋の脱分極・再分極にどちらにも影響しますが、再分極の際にはK+電流の影響が大きいため、最も影響する要素とは言えません。

- ペースメーカー電流は過分極で活性化しますが、心筋の再分極に直接影響を与える要素ではありません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第66問

末梢組織への酸素供給を増やすのはどれか。

1: pHの低下

2: 体温の低下

3: PCO2の低下

4: 赤血球数減少

5: ヘモグロビン濃度減少

- 答え:1

- 解説:Bohr効果により、酸素解離曲線が右方偏位すると、ヘモグロビンの酸素親和性が低下し、末梢組織への酸素供給が容易になります。pHの低下、体温の上昇、PCO2の上昇が酸素解離曲線を右方偏位させる要因です。

- pHの低下は、酸素解離曲線を右方偏位させ、ヘモグロビンの酸素親和性を低下させるため、末梢組織への酸素供給が増加します。これはBohr効果と呼ばれます。

- 体温の低下は、エネルギー代謝が低下し、末梢組織への酸素供給が低下するため、末梢組織への酸素供給を増やす要因ではありません。体温が上昇すると、酸素解離曲線が右方偏位し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- PCO2の低下は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。PCO2が上昇すると、酸素解離曲線が右方偏位し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- 赤血球数の減少は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。赤血球数が増加すると、酸素運搬能力が向上し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- ヘモグロビン濃度の減少は、末梢組織への酸素供給を低下させる要因です。ヘモグロビン濃度が増加すると、酸素運搬能力が向上し、末梢組織への酸素供給が増加します。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第67問

摂食嚥下の咽頭期に生じる現象で正しいのはどれか。

1: 吸気

2: 咀嚼

3: 喉頭蓋反転

4: 鼻咽腔開放

5: 輪状咽頭筋収縮

- 答え:3

- 解説:摂食嚥下の過程は先行期、準備期(咀嚼)、口腔期、咽頭期、食道期に分けられます。咽頭期では、嚥下反射が生じるために、上咽頭の遮断、咽頭収縮、喉頭腔閉鎖、食道入口部開大などのメカニズムが働きます。

- 選択肢1の吸気は、咽頭期には起こりません。嚥下性無呼吸が生じるため、呼吸は一時停止し、嚥下終了後に呼気から再開します。

- 選択肢2の咀嚼は、準備期に行われる現象であり、咽頭期には起こりません。

- 選択肢3の喉頭蓋反転は正しいです。咽頭期には、喉頭の前上方への挙上と、喉頭蓋の翻転(反転)による喉頭腔閉鎖が生じます。

- 選択肢4の鼻咽腔開放は、咽頭期には起こりません。咽頭期には、鼻咽腔が閉鎖されます。

- 選択肢5の輪状咽頭筋収縮は、咽頭期には起こりません。咽頭期には、輪状咽頭筋が弛緩し、食道入口部が開大します。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第68問

集合管における尿の濃縮に関わるホルモンはどれか。

1: グルカゴン

2: メラトニン

3: オキシトシン

4: パラトルモン

5: アルドステロン

- 答え:5

- 解説:集合管における尿の濃縮に関わるホルモンはアルドステロンである。アルドステロンは、副腎皮質から分泌され、遠位尿細管と集合管の一部におけるナトリウムの再吸収とカリウムの排出を促進し、細胞外溶液の増加と血圧上昇作用をもつ。

- グルカゴンは、膵臓のLangerhans島A細胞から分泌されるホルモンで、血糖上昇作用を持つ。しかし、尿の濃縮には関与していない。

- メラトニンは、松果体から分泌されるホルモンで、思春期開始の抑制や睡眠の誘発作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- オキシトシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンで、子宮筋の収縮や乳汁射出作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- パラトルモンは、上皮小体(副甲状腺)から分泌されるホルモンで、骨の再吸収促進、血中カルシウムの増加、リンの低下作用を持つ。尿の濃縮には関与していない。

- アルドステロンは、副腎皮質から分泌されるホルモンで、遠位尿細管と集合管の一部におけるナトリウムの再吸収とカリウムの排出を促進し、細胞外溶液の増加と血圧上昇作用を持つ。このため、尿の濃縮に関与している。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第69問

代謝で誤っているのはどれか。

1: 呼吸商〈RQ〉は摂取する栄養素によって異なる。

2: 特異動的作用〈SDA〉とは食物摂取後の体温上昇である。

3: 基礎代謝量〈BM〉は同性、同年齢ならば体表面積に比例する。

4: エネルギー代謝率〈RMR〉は基礎代謝量を基準とした運動強度である。

5: 代謝当量〈MET〉は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第70問

肩甲骨を胸郭に押し付ける作用のある筋はどれか。

1: 大胸筋

2: 広背筋

3: 前鋸筋

4: 鎖骨下筋

5: 肩甲挙筋

- 答え:3

- 解説:肩甲骨を胸郭に押し付ける作用のある筋は前鋸筋である。前鋸筋は肩甲骨の外転や上方回旋に作用し、肩甲骨を前外方へ引くことで胸郭に押し付けることができる。

- 大胸筋は肩関節の内転、屈曲、内旋、水平屈曲に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 広背筋は肩関節の内転、伸展、内旋、水平伸展に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 前鋸筋は正解であり、肩甲骨の外転、上方回旋に作用し、肩甲骨を前外方へ引くことで胸郭に押し付けることができる。

- 鎖骨下筋は肩甲骨の下制に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 肩甲挙筋は肩甲骨の挙上、下方回旋に作用する筋であり、肩甲骨を胸郭に押し付ける作用はない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第71問

膝蓋骨で正しいのはどれか。

1: 関節面は外側面に比べて内側面で広い。

2: 膝関節屈曲位で可動性が高くなる。

3: 膝関節伸筋の作用効率を高めている。

4: 膝関節の屈曲に伴い上方に引かれる。

5: 膝関節の伸展に伴い接触面は上方に移動する。

- 答え:3

- 解説:膝蓋骨は膝関節の機能において重要な役割を果たしており、特に膝関節伸筋の作用効率を高める働きがある。

- 選択肢1は間違いです。膝蓋骨の後関節面は、外側小関節面が広く、内側小関節面が狭いです。

- 選択肢2は間違いです。膝蓋骨の接触面積は、膝関節屈曲に伴って拡大するため、膝関節屈曲位では可動性が低くなります。

- 選択肢3は正しいです。膝蓋骨は膝関節伸筋の作用効率を高めるために、滑車の働きをしています。

- 選択肢4は間違いです。膝蓋骨は膝関節屈曲に伴って下方偏位し、伸展に伴って上方偏位します。

- 選択肢5は間違いです。膝蓋骨の関節面は、膝関節の伸展に伴って下方移動し、接触面積は小さくなります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第74問

努力性呼気時に働く筋はどれか。2つ選べ。

1: 腹直筋

2: 横隔膜

3: 外肋間筋

4: 内肋間筋

5: 胸鎖乳突筋

- 答え:1 ・4

- 解説:努力性呼気時に働く筋は腹直筋と内肋間筋です。これらの筋肉は、呼気を強化するために働きます。

- 腹直筋は正しい答えです。努力性呼気時に作用し、恥骨結節や恥骨結合の前面から起始し、第5~7肋軟骨や剣状突起の前面に停止します。

- 横隔膜は間違いです。横隔膜は安静・努力性吸気時に作用し、胸郭下口の全周から起始し、腱中心に停止します。

- 外肋間筋は間違いです。外肋間筋は安静・努力性吸気時に作用し、上位肋骨下縁から起始し、下位肋骨上縁に停止します。

- 内肋間筋は正しい答えです。前部が安静・努力性吸気時に作用し、横部・後部が努力性呼気時に作用します。上位肋骨下縁と肋軟骨の下縁から起始し、下位肋骨の上縁と肋軟骨の上縁に停止します。

- 胸鎖乳突筋は間違いです。胸鎖乳突筋は努力性吸気時に補助的に作用し、胸骨部や鎖骨部から起始し、乳様突起や後頭骨上項線の外側部に停止します。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第75問

病原体と腫瘍発生との組合せで誤っているのはどれか。

1: A型肝炎ウイルス―――――肝細胞癌

2: Epstein Barrウイルス――――Burkittリンパ腫

3: HTLV-Ⅰ―――――――――成人T細胞白血病

4: ヒトパピローマウイルス ―― 子宮頸癌

5: ヘリコバクター・ピロリ菌――胃癌

- 答え:1

- 解説:この問題では、病原体と腫瘍発生の関連性について問われています。正しい組み合わせは、2:Epstein BarrウイルスとBurkittリンパ腫、3:HTLV-Ⅰと成人T細胞白血病、4:ヒトパピローマウイルスと子宮頸癌、5:ヘリコバクター・ピロリ菌と胃癌です。誤っている組み合わせは1:A型肝炎ウイルスと肝細胞癌です。

- A型肝炎ウイルスはA型肝炎を引き起こしますが、慢性化せず、肝細胞癌との直接的な関連性はありません。肝細胞癌は主にC型肝炎やB型肝硬変と関連しています。

- Epstein Barrウイルスは、非ホジキンリンパ腫の一種であるBurkittリンパ腫の発症に関与しています。これは週単位で病勢が進行する超高悪性度のB細胞性リンパ腫です。

- HTLV-Ⅰは、成人T細胞白血病の発症に関与しています。これは悪性度の高いT細胞性リンパ腫で、HTLV-Ⅰの感染が原因となります。

- ヒトパピローマウイルスは、子宮頸癌の発症に関与しています。特に高危険群のHPV感染が契機となり、子宮頸癌は約80%が扁平上皮癌で、20~40歳代に好発します。

- ヘリコバクター・ピロリ菌は、胃癌の発症に関与しています。また、慢性胃炎や胃潰瘍とも関連があります。胃癌の大部分は腺癌です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第76問

神経原性ショックの特徴はどれか。

1: 交感神経の緊張

2: 徐脈

3: 心拍出量の増加

4: 中心静脈圧の上昇

5: 皮膚温の低下

- 答え:2

- 解説:神経原性ショックは、脊髄損傷や脳幹部損傷によって交感神経系が遮断されることで起こる。その結果、末梢血管が拡張し、静脈還流量が減少し、低血圧が生じる。

- 神経原性ショックでは、交感神経は遮断されるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、副交感神経系が優位となり、結果的に徐脈を呈する。この選択肢が正しいです。

- 神経原性ショックでは、交感神経系が遮断されているため、心拍出量は減少する。心拍出量が増加するのは、感染性ショックや循環血液量減少性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、中心静脈圧が低下する。中心静脈圧が上昇するのは、心原性ショックや心外閉塞・拘束性ショックであるため、この選択肢は正しくありません。

- 神経原性ショックでは、皮膚温が上昇し、全体に乾燥する。皮膚温の低下は、循環血液量減少性ショックで生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第77問

肺気量で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 1秒率=1秒量÷%肺活量

2: 機能的残気量=予備吸気量+残気量

3: 最大吸気量=1回換気量+予備吸気量

4: 残気量=全肺気量-肺活量

5: 肺活量=予備吸気量+予備呼気量

- 答え:3 ・4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第78問

正しい組合せはどれか。

1: A. Beck―――愛着理論

2: J. Bowlby――認知療法

3: R. Liberman―系統的脱感作

4: C. Rogers ――来談者中心療法

5: J. Wolpe―――社会生活技能訓練

- 答え:4

- 解説:この問題では、心理学者と彼らが提唱した理論や療法を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせはC. Rogersと来談者中心療法です。

- A. Beckは認知療法を提唱した心理学者であり、愛着理論はJ. Bowlbyによって提唱されました。

- J. Bowlbyは愛着理論を提唱した心理学者であり、認知療法はA. Beckによって提唱されました。

- R. Libermanは社会生活技能訓練を開発した心理学者であり、系統的脱感作はJ. Wolpeによって創始されました。

- C. Rogersは来談者中心療法を提唱した心理学者であり、この選択肢は正しい組み合わせです。来談者中心療法は、クライエントの内在する成長への動機づけを信頼し、治療者の非指示的な態度や技法で解放することが望ましいとされる治療法です。

- J. Wolpeは系統的脱感作療法を創始した心理学者であり、社会生活技能訓練はR. Libermanによって開発されました。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第79問

ライフステージにおける成人期後期(50~60歳ころ)の特徴で適切なのはどれか。

1: 親しい人の死を経験し、自分の死についても受容的になる。

2: 心理社会的な猶予期間(モラトリアム)といえる時期である。

3: 仕事や家庭を持つようになり、社会人としての成長をみせる。

4: 経験の蓄積により判断力は向上を続けるが記憶力は低下を示す。

5: 社会的役割の減少や身体的不自由など多くの喪失体験がみられる。

- 答え:4

- 解説:成人期後期(50~60歳ころ)の特徴として、経験の蓄積により判断力は向上を続けるが、記憶力の低下を示すことが挙げられます。この時期は、人生の経験が豊富になり、問題解決能力や判断力が向上しますが、同時に記憶力の低下が始まることが一般的です。

- 親しい人の死を経験し、自分の死についても受容的になるのは、老年期の特徴です。老年期には、自分自身や周囲の人々の死を意識し始め、死に対する受容や準備が進むことが一般的です。

- 心理社会的な猶予期間(モラトリアム)といえる時期は、青年期の特徴です。青年期は、自己のアイデンティティを確立するために、さまざまな役割や選択肢を模索する時期であり、心理的モラトリアムと呼ばれます。

- 仕事や家庭を持つようになり、社会人としての成長をみせるのは、成人期前期の特徴です。成人期前期は、社会的な役割を担い始め、仕事や家庭において責任を持つようになる時期です。

- 経験の蓄積により判断力は向上を続けるが記憶力は低下を示すのは、成人期後期の特徴です。この時期は、人生の経験が豊富になり、問題解決能力や判断力が向上しますが、同時に記憶力の低下が始まることが一般的です。

- 社会的役割の減少や身体的不自由など多くの喪失体験がみられるのは、老年期の特徴です。老年期には、仕事や社会的役割の減少、身体機能の低下など、さまざまな喪失体験が生じることが一般的です。これらの喪失体験は、心身の諸機能の低下や生活の不活発化につながることがあります。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第80問

交通事故により下肢を骨折したが、リハビリテ-ションの回数が少ないことで、治療者に強い不満をぶつけてしまった。その後「先生は私を嫌っている」と考える防衛機制はどれか。

1: 回避

2: 投影

3: 否認

4: 抑圧

5: 合理化

- 答え:2

- 解説:この問題では、患者がリハビリテーションの回数が少ないことに対して不満を抱いているが、「先生は私を嫌っている」と考える防衛機制を求めています。正解は投影で、自分の感情や欲求を他人が自分に対して抱いているとみなすものです。

- 回避は、困難な現実から目をそらし、別の現実や空想へ目を向ける防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 投影は、自分の感情や欲求を他人が自分に対して抱いているとみなす防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いているにも関わらず、「先生は私を嫌っている」と考えているため、正解です。

- 否認は、不安な耐え難い現実に直面することを拒否、無視する防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 抑圧は、不快なことや不安、自分にとって都合の悪い欲求などを意識から排除し、無意識に追いやる防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 合理化は、欲求が満たされないときに理知的に処理し、自己を正当化して解消する防衛機制です。この問題では、患者が治療者に対して不満を抱いていることとは関係がありません。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第81問

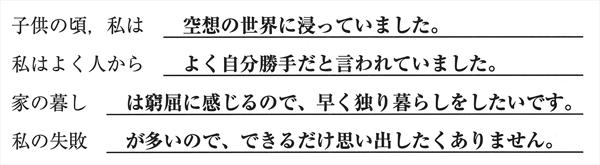

ある患者の心理検査の一部を示す。この検査法はどれか。

1: HTP〈House-tree-person test〉

2: SCT

3: MMPI

4: P-Fスタディ

5: ASQ〈Autism Screening Questionnaire〉

- 答え:2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第82問

ASIAの評価法における脊髄の髄節とそのkey muscleの組合せで正しいのはどれか。

1: C6――上腕二頭筋

2: C8――上腕三頭筋

3: T1――小指外転筋

4: L1――大腿四頭筋

5: L5――前脛骨筋

- 答え:3

- 解説:ASIAの評価法では、脊髄の髄節ごとにkey muscleが定められており、それぞれの髄節の機能を評価するために用いられます。この問題では、正しい髄節とkey muscleの組合せを選ぶ必要があります。

- C6のkey muscleは長・短橈側手根伸筋であり、上腕二頭筋はC5のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- C8のkey muscleは中指深指屈筋であり、上腕三頭筋はC7のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- T1のkey muscleは小指外転筋であり、この選択肢は正しいです。

- L1にはASIAのkey muscleは存在しません。大腿四頭筋はL3のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- L5のkey muscleは長母趾伸筋であり、前脛骨筋はL4のkey muscleです。従って、この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第83問

絞扼性神経障害における障害部位と症候の組合せで正しいのはどれか。

1: 手根管――下垂手

2: 足根管――足背の異常感覚

3: 梨状筋――下腿内側の異常感覚

4: 肘部管――涙滴徴候

5: 腓骨頭――下垂足

- 答え:5

- 解説:絞扼性神経障害は、特定の部位で神経が圧迫されることによって生じる症状であり、障害部位によって症状が異なります。この問題では、それぞれの部位での絞扼性神経障害と症候の組合せについて問われています。

- 手根管での絞扼性神経障害(手根管症候群)は、正中神経が障害されることで母指球筋の萎縮や対立障害、つまみ動作障害、示指・中指のしびれなどが生じます。下垂手は橈骨神経高位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 足根管での絞扼性神経障害(足根管症候群)は、脛骨神経が障害されることで足底部から足趾にかけての放散痛や足根管部痛が生じます。足背の異常感覚は腓骨神経絞扼障害によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 梨状筋での絞扼性神経障害(梨状筋症候群)は、坐骨神経が障害されることで坐骨神経支配領域(大腿・下腿後面、下腿外側)の疼痛・知覚異常が生じます。下腿内側の感覚障害はHunter管(内転筋管)症候群によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 肘部管での絞扼性神経障害(肘部管症候群)は、尺骨神経が障害されることで鷲手が生じ、Froment徴候陽性となります。涙滴徴候(teardrop sign)は正中神経低位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 腓骨頭での絞扼性神経障害(腓骨神経絞扼障害)は、腓骨神経が障害されることで下垂足や足背と第5趾以外の足趾背側にかけての感覚障害が生じます。この選択肢は正しい組合せです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第84問

失行の検査でないのはどれか。

1: お茶を入れてもらう。

2: 金槌で釘を打ってもらう。

3: 日常物品の名前を答えてもらう。

4: 「おいでおいで」の動作をしてもらう。

5: 歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてもらう。

- 答え:3

- 解説:失行の検査は、患者の運動機能や認知機能を評価するための検査であり、観念失行や観念運動失行などが含まれます。選択肢1, 2, 4, 5は失行の検査に関連するものですが、選択肢3は失語の検査であるため、失行の検査ではありません。

- お茶を入れてもらうのは、観念失行における複数の工程からなる系列行為の検査です。患者はやかん、急須、茶筒、湯呑の4つの道具を用いて1つの行為を完成させることが求められます。

- 金槌で釘を打ってもらうのは、観念運動失行における単品の道具を使用して1つの工程を行う行為の検査です。患者は金槌を使って釘を打つ動作を行うことが求められます。

- 日常物品の名前を答えてもらうのは、失語の検査であり、失行の検査ではありません。失語は言語機能の障害であり、言葉の理解や発話に問題がある状態を指します。

- 「おいでおいで」の動作をしてもらうのは、観念運動失行における象徴的行為の検査です。患者は「おいでおいで」という動作を正確に行うことが求められます。

- 歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてもらうのは、観念運動失行における道具使用のパントマイムの検査です。患者は歯ブラシを持っていない状態で、歯磨きの動作を行うことが求められます。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第85問

性染色体異常で発症するのはどれか。2つ選べ。

1: Down症候群

2: Marfan症候群

3: Turner症候群

4: Williams症候群

5: Klinefelter症候群

- 答え:3 ・5

- 解説:性染色体異常は、性染色体(X染色体とY染色体)の数や構造が異常であることによって発症する病気です。この問題では、Turner症候群とKlinefelter症候群が性染色体異常によって発症する病気です。

- Down症候群は、21番染色体のトリソミーによる常染色体異常で発症するため、性染色体異常ではありません。

- Marfan症候群は、単一遺伝子異常で、常染色体優性遺伝の形式をとるため、性染色体異常ではありません。

- Turner症候群は、X染色体のモノソミーによる性染色体異常で発症するため、正しい選択肢です。

- Williams症候群は、7番染色体の微細な欠失による常染色体異常で発症するため、性染色体異常ではありません。

- Klinefelter症候群は、Y染色体と2本以上のX染色体をもつ性染色体異常で発症するため、正しい選択肢です。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第86問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査〈JDDST-R〉の個人—社会領域で最も早く可能になるのはどれか。

1: 手を洗ってふく。

2: 簡単なお手伝い。

3: コップから飲む。

4: 上着などを脱ぐ。

5: ビスケットを自分で食べる。

- 答え:5

- 解説:JDDST-Rは、子どもの発達を評価するための検査で、個人-社会領域では、子どもが自分で行動できるようになる年齢を評価します。この問題では、5つの選択肢の中で最も早く可能になる行動を選ぶ必要があります。

- 「手を洗ってふく」は、生後42~45か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「簡単なお手伝い」は、生後19~20か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「コップから飲む」は、生後16~17か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「上着などを脱ぐ」は、生後27~30か月で90%の子どもができるようになりますが、他の選択肢と比較して最も早く可能になるわけではありません。

- 「ビスケットを自分で食べる」は、生後7~8か月で90%の子どもができるようになります。これが最も早く可能になる行動であるため、正しい答えです。

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第87問

帯状疱疹で正しいのはどれか。

1: 発疹は左右対称にみられる。

2: 感染後数日で発症する。

3: Koplik斑が出現する。

4: アロディニアを伴う。

5: 帯状絞扼感を伴う。

- 答え:4

- 解説:帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされ、神経節に潜伏感染したウイルスが再活性化することで発症します。発疹は知覚神経の走行に沿って帯状に現れ、痛みを伴います。アロディニアは帯状疱疹後神経痛で見られる症状です。

- 帯状疱疹の発疹は左右対称ではなく、身体の左右どちらか片側に赤い発疹と小水疱が生じます。これは選択肢1が間違いである理由です。

- 帯状疱疹は感染後数日で発症するわけではなく、水痘の治癒後に神経節に潜伏感染し、免疫力が低下した際などに発症します。このため、選択肢2は正しくありません。

- Koplik斑は麻疹で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢3は間違いです。

- アロディニアは軽微な触刺激で痛みが誘発される症状で、帯状疱疹後神経痛で見られます。これが選択肢4が正しい理由です。

- 帯状絞扼感は多発性硬化症で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢5は間違いです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第88問

骨折の名称と部位との組合せで正しいのはどれか。

1: Bennett骨折―脛骨

2: Duverney骨折―橈骨

3: Jefferson骨折―大腿骨

4: Malgaigne骨折―骨盤

5: Smith骨折―上腕骨

- 答え:4

- 解説:この問題では、骨折の名称とその部位が正しく組み合わされている選択肢を選ぶ必要があります。正しい組み合わせはMalgaigne骨折と骨盤です。

- Bennett骨折は正しくは第1中手骨基部橈側に転位する骨折で、脛骨ではありません。

- Duverney骨折は正しくは骨盤の腸骨翼の骨折で、橈骨ではありません。

- Jefferson骨折は正しくは環椎の破裂骨折で、大腿骨ではありません。

- Malgaigne骨折は正しく骨盤の前方と後方骨盤輪の骨折であり、損傷側の骨盤が上方へ転位し、下肢が外観上短縮して見える特徴があります。この選択肢は正しい組み合わせです。

- Smith骨折は正しくは橈骨遠位端骨折で、手関節を掌屈し、手の背側を着いて転倒した場合に生じる骨折で、上腕骨ではありません。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第89問

脳血管障害に対して行われる検査で、誤っているのはどれか。

1: 頸動脈狭窄の検索に頸部MRAが用いられる。

2: 出血病変の検索にMRIのT2*(スター)強調像が用いられる。

3: 陳旧性梗塞の検索にMRIの拡散強調像が用いられる。

4: 脳塞栓の原因検索にHolter心電図が用いられる。

5: 脳動脈瘤の検索に脳血管撮影が用いられる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、脳血管障害に対して行われる検査の中で誤っている選択肢を選ぶことが求められています。正しい選択肢は3で、陳旧性梗塞の検索にMRIの拡散強調像が用いられるという記述が誤りです。

- 選択肢1は正しいです。頸部MRAは、血流のスピンを画像化する検査法で、アテローム性動脈硬化による頸動脈の閉塞や狭窄を非侵襲的に検査できます。類似した検査に、頸動脈超音波検査がありますが、これは、反射ビームから直接血管壁の状態を検査する方法です。

- 選択肢2は正しいです。出血病変の検索には、CT画像のほか、MRIのT2*(スター)強調像が用いられます。T2*強調像は、CTでは描出困難な微小脳出血の検出に有用です。

- 選択肢3が誤りです。陳旧性梗塞の検索には、MRIのFLAIR画像などを用います。FLAIR画像では、陳旧性の梗塞巣は低吸収域となります。拡散強調像は、解像度は低いものの、発症1時間後から脳梗塞を検出できます。

- 選択肢4は正しいです。脳塞栓における心原性脳梗塞では、原因検索に24時間Holter心電図が用いられます。これにより、新たに発作性心房細動が検出されることもあります。

- 選択肢5は正しいです。脳動脈瘤の検索には、脳血管撮影(MRA)が用いられます。これは、MRIを用いた血管描出法で、信号強度が血流速度に依存します。穿通枝などの細い動脈は描出されにくいため、主に主幹動脈の評価に有用です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第90問

Parkinson病でみられないのはどれか。

1: 便秘

2: 運動失調

3: 動作緩慢

4: 静止時振戦

5: レム睡眠行動障害

- 答え:2

- 解説:Parkinson病は、自律神経障害や運動障害、睡眠障害など様々な症状が見られる疾患です。運動失調はParkinson病では一般的には見られない症状で、オリーブ橋小脳萎縮症など他の疾患が疑われます。

- 便秘はParkinson病で見られる自律神経障害の一つです。脂漏性顔貌、起立性低血圧、神経因性膀胱なども自律神経障害の症状として見られます。

- 運動失調はParkinson病では一般的には見られない症状です。運動失調が見られる場合、オリーブ橋小脳萎縮症など他の疾患が疑われます。

- 動作緩慢はParkinson病の典型的な症状で、無動や動作が遅くなる様子が見られます。

- 静止時振戦はParkinson病の特徴的な症状で、5 Hz前後の振戦が見られます。

- レム睡眠行動障害は、夢内容の行動化が見られる症状で、寝言や上下肢の動き、攻撃的・暴力的な行動などが生じます。原因不明の特発性と、他疾患を背景とする症候性に大別されますが、症候性の原因としては、Parkinson病やLewy小体型認知症などが多い。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第91問

下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた。最も考えられる疾患はどれか。

1: 多発性筋炎

2: 視神経脊髄炎

3: 閉塞性動脈硬化症

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:5

- 解説:下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた場合、最も考えられる疾患はGuillain-Barré症候群です。これは自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いです。

- 多発性筋炎は筋細胞の壊死による筋力低下と関節痛などを伴う膠原病の一種ですが、運動神経伝導速度の遅延は認められません。

- 視神経脊髄炎は重症の視神経炎と横断性脊髄炎が特徴ですが、下肢の末梢神経伝導速度の遅延は認められません。

- 閉塞性動脈硬化症は腹部大動脈とその主要分枝や四肢の主要動脈が動脈硬化のために狭窄・閉塞し、四肢に慢性循環障害をきたす疾患ですが、運動神経伝導速度は通常正常です。

- 筋萎縮性側索硬化症は一側上肢の筋力低下と筋萎縮で始まり、対側にも拡大する疾患です。線維束攣縮が特徴的で、筋萎縮が進行すると球麻痺や呼吸筋麻痺を生じますが、末梢神経伝導検査では通常運動神経伝導速度は正常です。

- Guillain-Barré症候群は自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いため、この症状が認められる場合はGuillain-Barré症候群が最も考えられます。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第92問

慢性閉塞性肺疾患患者に推奨されないのはどれか。

1: 低脂肪食

2: 在宅酸素療法

3: 上肢の筋力トレーニング

4: 下肢の筋力トレーニング

5: インフルエンザワクチン接種

- 答え:1

- 解説:慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者において、低脂肪食は特に推奨されない。一方で、在宅酸素療法、上肢・下肢の筋力トレーニング、インフルエンザワクチン接種はCOPD患者に推奨される治療法や予防策である。

- 低脂肪食は、COPD患者に特に推奨されるわけではない。COPD患者は栄養バランスの良い食事を摂取することが重要である。

- 在宅酸素療法は、COPD患者において適応となる治療法であり、効果的な治療法の一つである。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、上肢の筋力トレーニングが推奨される。自重やフリーウェイト、弾性ゴムバンドを用いる方法がある。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、下肢の筋力トレーニングが推奨される。

- インフルエンザワクチン接種により、COPDの増悪重症化を予防し、死亡率を約50%低下させることが報告されている。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第94問

熱傷で正しいのはどれか。

1: 熱傷面積はI、Ⅱ、Ⅲ度すべての面積を合わせて計算する。

2: I度熱傷では水疱がみられる。

3: 浅達性Ⅱ度熱傷では水疱底は蒼白である。

4: 深達性Ⅱ度熱傷では疼痛がみられる。

5: Ⅲ度熱傷では創底から上皮化が起こる。

- 答え:4

- 解説:熱傷は、皮膚が熱や化学物質、放射線などによって損傷を受けることで発生します。熱傷の程度は、I度、II度、III度に分類され、それぞれの症状や治療法が異なります。

- 選択肢1は間違いです。熱傷面積の計算は、II度とIII度の熱傷面積を合わせて行います。具体的には、1/2×II度熱傷面積(%)+III度熱傷面積(%)で求められます。

- 選択肢2は間違いです。I度熱傷では、皮膚が赤くなり、軽度の痛みがあるものの、水疱は見られません。水疱は、浅達性II度熱傷や深達性II度熱傷で見られることがあります。

- 選択肢3は間違いです。水疱底が蒼白であるのは、深達性II度熱傷の特徴です。浅達性II度熱傷では、水疱底は赤みがかっています。

- 選択肢4は正しいです。深達性II度熱傷では、疼痛が見られますが、浅達性II度熱傷に比べて軽度であることが一般的です。

- 選択肢5は間違いです。III度熱傷では、皮膚の全層が損傷し、再生組織は創傷辺縁からしか生じません。創底から上皮化が起こるのは、深達性II度熱傷の場合です。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第95問

リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく、積極的なリハビリテーションを実施しない場合はどれか。

1: 安静時脈拍130/分

2: 安静時体温37.5˚C

3: 安静時酸素飽和度92%

4: 安静時収縮期血圧160 mmHg

5: 安静時拡張期血圧100 mmHg

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第96問

うつ病に起こりやすい思考障害はどれか。

1: 迂遠

2: 観念奔逸

3: 思考制止

4: 思考途絶

5: 滅裂思考

- 答え:3

- 解説:うつ病に起こりやすい思考障害は思考制止です。これは、思考の進行が遅くなり、浮かんでくる観念も乏しくなる症状で、うつ病やその他の抑うつ状態でみられます。

- 迂遠は、思考の目標は失われていないが、目標とはあまり関係のない枝葉の観念にとらわれ、まわりくどい状態である。これはてんかん性性格変化や知的障害でみられるため、うつ病には該当しません。

- 観念奔逸は、思考進行が異常に速く、思考の方向性が変わりやすいため、全体としては統一性を欠く思考になりがちな状態である。これは躁状態に特有であり、うつ病には該当しません。

- 思考制止は、思考の進行が遅くなり、浮かんでくる観念も乏しくなる症状である。これはうつ病やその他の抑うつ状態でみられるため、うつ病に起こりやすい思考障害として正しい選択肢です。

- 思考途絶は、思考の進行が突然中断され、話をしていて急に止まってしまう状態である。これは統合失調症に特有であり、うつ病には該当しません。

- 滅裂思考は、思考の流れに前後の関連性と統一性が欠け、思考目標も定まらず、周囲の人には意味が理解できない状態である。この症状は特定の疾患に特有ではないが、うつ病に起こりやすい思考障害としては不適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第97問

アルコール離脱せん妄で正しいのはどれか。

1: 生命への危険性は低い。

2: 羽ばたき振戦がみられる。

3: 抗酒薬を速やかに投与する。

4: 飲酒停止後72~96時間に多くみられる。

5: アルコール血中濃度の上昇に伴って生じる。

- 答え:4

- 解説:アルコール離脱せん妄は、アルコール依存症の患者が飲酒を停止した後に起こる症状で、幻覚や運動不安を伴う振戦せん妄が特徴的です。飲酒停止後72~96時間に多く見られ、生命への危険性もあるため注意が必要です。

- 選択肢1は間違いです。アルコール離脱せん妄は生命への危険性があり、重篤な合併症で死亡することも稀にあるため、注意が必要です。

- 選択肢2は間違いです。羽ばたき振戦は重篤な肝疾患患者の切迫昏睡時に見られることが多いですが、アルコール離脱せん妄では振戦せん妄が特徴的です。

- 選択肢3は間違いです。抗酒薬はアルコール依存症の治療に用いられますが、振戦せん妄が生じている際には抗酒薬を投与すべきではありません。代わりに、ベンゾジアゼピンなどの薬物が用いられることがあります。

- 選択肢4は正しいです。アルコール離脱症候群における振戦せん妄は、飲酒停止後72~96時間頃に生じることが多く、後期症候群(大離脱)と呼ばれます。

- 選択肢5は間違いです。アルコール離脱せん妄は、アルコールによる身体依存の結果として生じるものであり、アルコール血中濃度の上昇に伴って生じるわけではありません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第98問

夢に関連する睡眠障害がみられるのはどれか。

1: 睡眠時驚愕症

2: 睡眠時遊行症

3: レム睡眠行動障害

4: 睡眠関連摂食障害

5: 周期性四肢運動障害

- 答え:3

- 解説:夢に関連する睡眠障害はレム睡眠行動障害であり、レム睡眠中にも身体運動が可能で、夢の精神活動に伴う複雑な運動が現実に行われる状態である。

- 睡眠時驚愕症(夜驚症)は、睡眠中に絶叫、激しい体動、自律神経興奮を伴う恐怖のエピソードであるが、夢に関連するわけではない。

- 睡眠時遊行症(夢遊病)は、睡眠と覚醒が組み合わさった意識の変容状態であり、夜間睡眠のはじめのころに患者は起き上がり、周囲を歩き回るが、夢に関連するわけではない。

- レム睡眠行動障害は、レム睡眠期の筋緊張脱失状態が起こらないためにレム睡眠中にも身体運動が可能で、夢の精神活動に伴う複雑な運動が現実に行われる状態である。これが夢に関連する睡眠障害である。

- 睡眠関連摂食障害は、夜間睡眠中の覚醒時に、不随意的または自分でコントロールできずに大食をする。一般的には半覚醒状態で行われるが、夢に関連するわけではない。

- 周期性四肢運動障害は、睡眠中に反復性の激しい下肢の運動がみられるものである。本人は自覚していないことが多いが、夜間睡眠自体は妨げられており、昼間に眠気が起こる。しかし、夢に関連するわけではない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第99問

神経性無食欲症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨密度は増加する。

2: 消化管の吸収不全がある。

3: 病識を持たないことが多い。

4: 食物に対する関心が低下する。

5: ボディイメージの歪みがある。

- 答え:3 ・5

- 解説:神経性無食欲症は摂食障害の一種で、病識が乏しく、ボディイメージの歪みが特徴です。骨密度の低下や消化器系の症状が見られることがありますが、消化管の吸収不全はありません。また、食物に対する関心は高いものの、肥満への恐怖から食事を嫌悪します。

- 選択肢1は間違いです。神経性無食欲症では骨密度が低下し、疲労骨折などを生じやすくなります。

- 選択肢2は間違いです。神経性無食欲症では消化管の吸収不全は見られません。消化器系の症状としては、上腹部の不快感や腹部膨満、胃食道逆流、便秘などがみられます。

- 選択肢3は正しいです。神経性無食欲症は病識が乏しいことが多く、自分が病気であることに気づかないことがあります。

- 選択肢4は間違いです。神経性無食欲症では食物に対する関心が強いものの、肥満への恐怖から食事を嫌悪します。

- 選択肢5は正しいです。神経性無食欲症はボディイメージの歪みがあり、既に痩せているにも関わらず、さらに痩せたいと考えることが多いです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第100問

パニック障害の薬物療法で用いられるのはどれか。

1: 抗うつ薬

2: 抗精神病薬

3: 気分安定薬

4: 抗てんかん薬

5: 中枢神経刺激薬

- 答え:1

- 解説:パニック障害の薬物療法では、抗うつ薬が用いられます。パニック障害の患者は、長期的にうつ病を発症することがあり、うつ病との関連性も考慮されています。

- 抗うつ薬は、パニック障害の薬物療法で用いられる正しい選択肢です。パニック障害の患者は、長期的にうつ病を発症することがあり、うつ病との関連性も考慮されています。

- 抗精神病薬は、統合失調症などの幻覚妄想状態、不安緊張状態、精神運動興奮などに用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 気分安定薬は、躁うつ病の治療や予防に用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 抗てんかん薬は、てんかんや片頭痛に用いられますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 中枢神経刺激薬は、注意欠如・多動性障害に適応となる塩酸メチルフェニデートなどがありますが、パニック障害の薬物療法には適していません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する