作業療法士国家試験:第37回午前の過去問

第37回午前:第2問

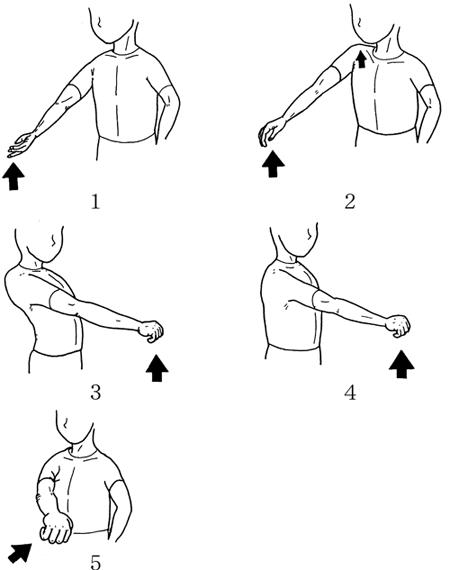

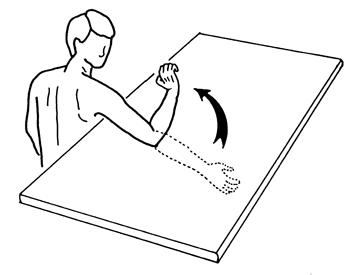

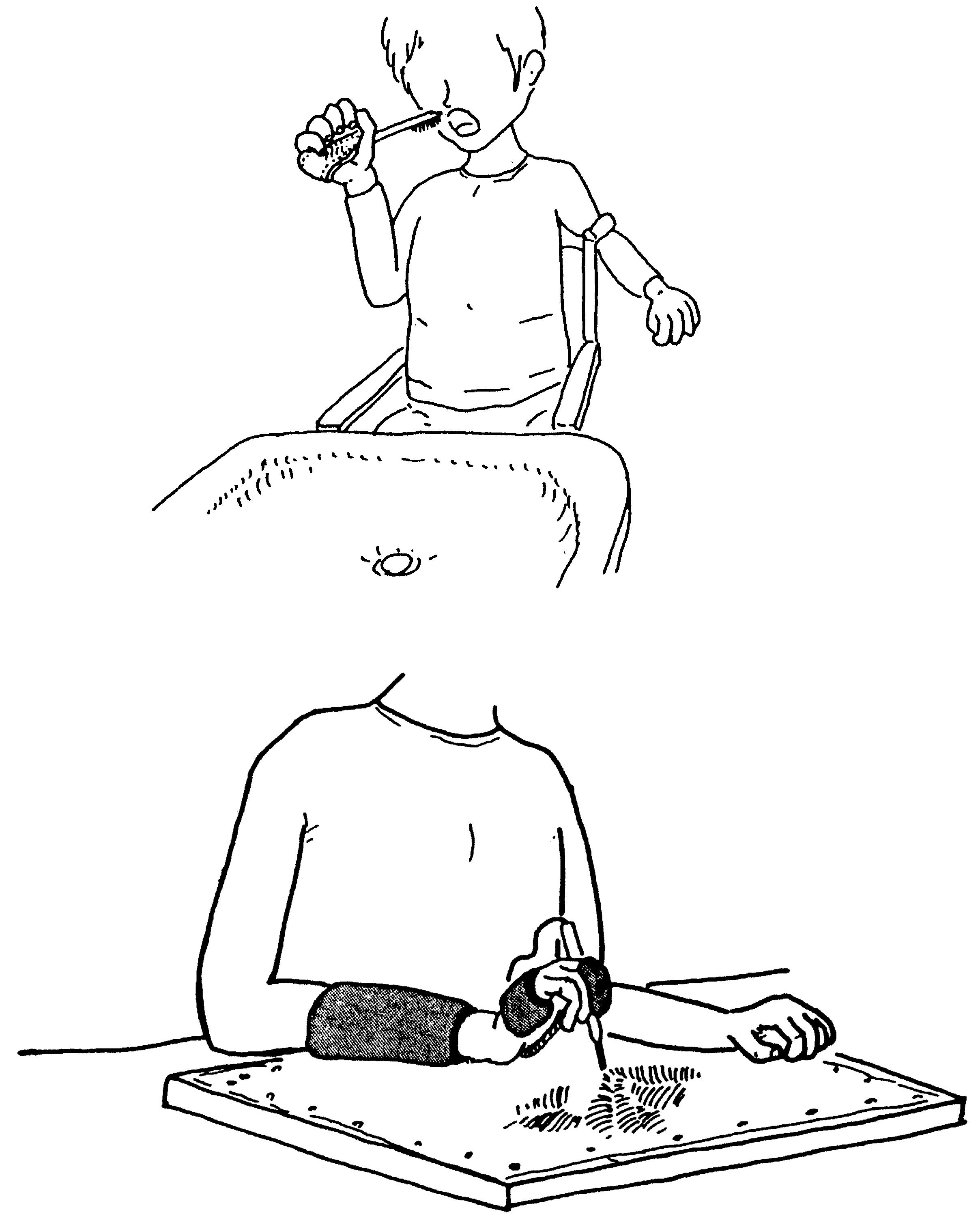

38歳の男性。交通事故による右腕神経叢損傷。肘屈曲を指示したところ、抗重力位では、回外位、中間位、回内位とも自動運動はみられなかった。そのため図のように重力を除いた肢位にしたところ、手関節の伸展、前腕の回内を伴いながら全可動域屈曲した。しかし前腕回外位のままでは肘屈曲ができなかった。この患者の肘屈曲について正しいのはどれか。

1: 上腕二頭筋の筋力は2(Poor)である。

2: 上腕二頭筋の筋力は3(Fair)である。

3: 腕橈骨筋の筋力は3(Fair)である。

4: 除重力位での肘屈曲は主として長橈側手根伸筋で行っている。

5: 除重力位での肘屈曲は主として橈側手根屈筋で行っている。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第3問

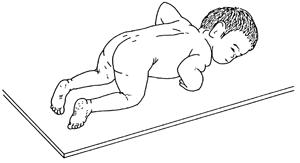

図は脳性麻痺児が腹臥位におかれたときの状態を示している。この姿勢に最も影響を及ぼしているのはどれか。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: 対称性緊張性頸反射

3: 陽性支持反応

4: 交叉性伸展反応

5: 緊張性迷路反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第4問

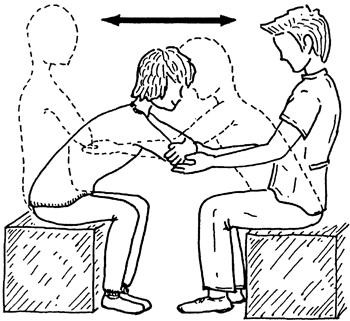

脳血管障害回復期の患者。麻痺は上下肢ともにブルンストローム法ステージIIIで座位バランスは悪い。バランス反応と上肢分離運動促進とを目的に図に示すような自動介助運動をゆっくり繰り返した。このとき出現しやすいのはどれか。2つ選べ。ア.前方移動時に重心が後方に残る。イ.患側肩関節は外転位になる。ウ.患側肩甲帯は前方突出する。エ.患側股関節は内転位になる。オ.患側足関節は外反位になる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第5問

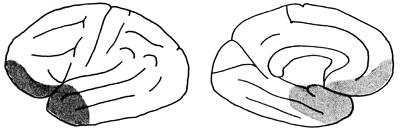

図中の斜線で示した部位に病変を認める場合の症状・障害で適切でないのはどれか。ア.半側無視イ.自発性低下ウ.注意障害エ.記憶障害オ.着衣失行

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

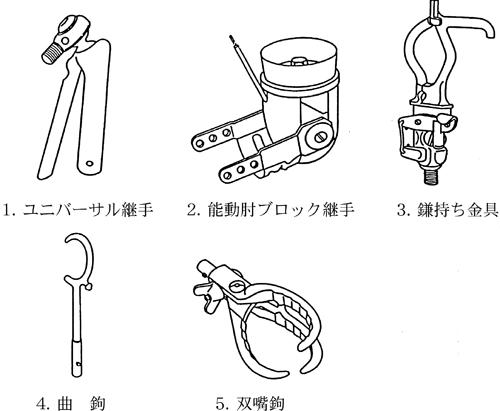

第37回午前:第7問

図に示す動作を行う頸髄損傷患者について答えよ。この患者の機能残存レベルで正しいのはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

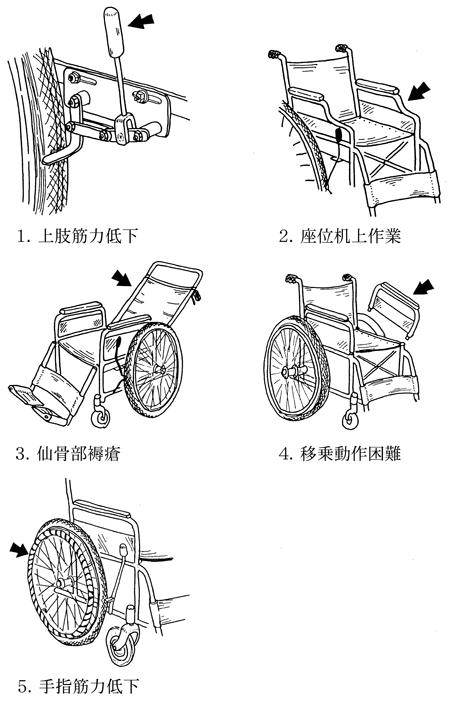

第37回午前:第8問

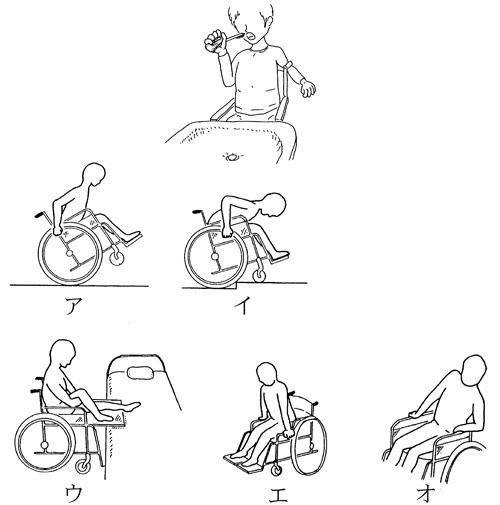

図に示す動作を行う頸髄損傷患者について答えよ。この患者の車椅子指導で適切でないのはどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第10問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。作業療法評価で適切でないのはどれか。

1: 総自動運動(TAM)

2: ブレークテスト

3: 簡易上肢機能テスト(STEF)

4: リーチテスト

5: FIM

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第11問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: ペットボトルはボトルオープナーで開ける。

2: 爪切りは小型のものを使う。

3: 車のドアロックはリモコン式にする。

4: 洗体に柄付きブラシを使う。

5: 「孫の手」で遠くのものを引き寄せる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第12問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 床面のフローリング化

2: 便座の補高

3: ベッドの導入

4: タオル掛けを手すりとして利用

5: ドアノブの変更

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第13問

棘上筋部分断裂患者に対する図のような運動で期待できない効果はどれか。

1: 小円筋の筋力増強

2: 大円筋の筋力増強

3: 棘上筋の筋力増強

4: 肩甲下筋の拘縮改善

5: 腱板筋群の協調性改善

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第14問

62歳の女性。転倒により骨折した。この患者のエックス線像を示す。適切でないのはどれか。

1: 前方に手掌をついて倒れた場合に生じる。

2: 骨折部より末梢は掌側に転位する。

3: 高齢者に多い。

4: 尺骨茎状突起の骨折を伴う。

5: フォーク状変形が見られる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第15問

62歳の女性。転倒により骨折した。固定期間中に非固定部の関節可動域訓練を行う際、適切でないのはどれか。

1: 固定後早期から開始する。

2: 可動域検査は上肢全体を行う。

3: 自動運動を原則とする。

4: 骨折部を固定して行う。

5: 骨折部の痛みがあっても続ける。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第17問

83歳の男性。大腿骨頸部骨折で入院中。受傷前は屋内歩行が自立していた。自宅退院に向けた準備を開始した。適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは30 cmにする。

2: 玄関スペースは車椅子用に130 cm×130 cm確保する。

3: 洗い場、浴槽内とも滑り止めを敷く。

4: 廊下に足元灯をつける。

5: ベッドに移動バーをつける。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

16歳の男性。交通事故による右前腕切断。断端長は短断端。受傷後2か月経過。手先具が口元に届かない現象がみられた。原因解明のための評価で適切でないのはどれか。

1: 肩関節の関節可動域

2: 肘関節の関節可動域

3: 前腕部の神経腫の有無

4: ソケット開口部のトリミングライン

5: コントロールケーブルの効率

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

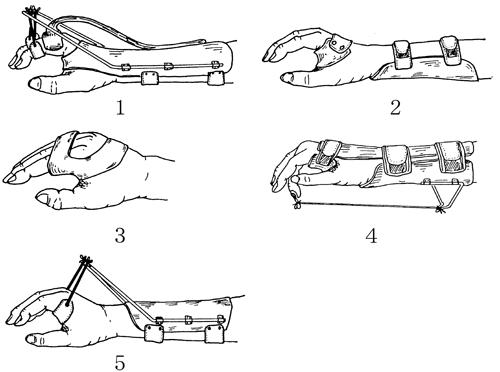

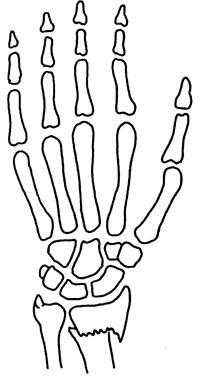

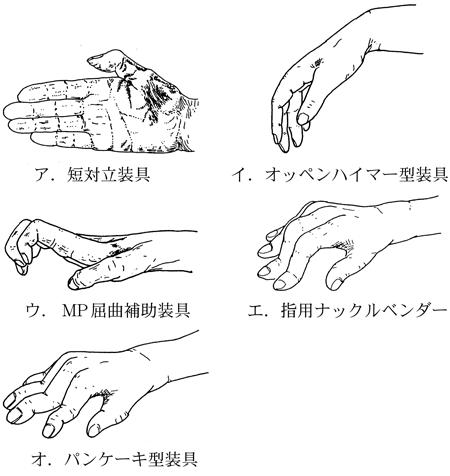

第37回午前:第20問

手の変形に対する装具の利用で誤っているのはどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

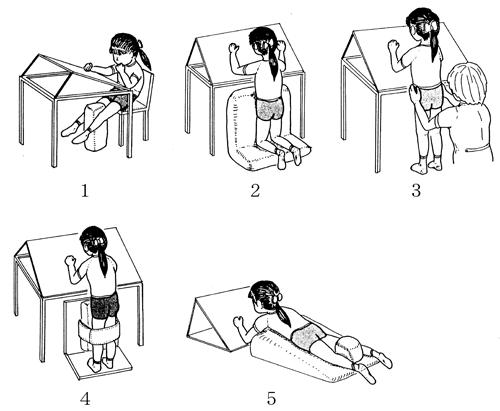

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

脊髄小脳変性症患者に適切でない福祉用具はどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第27問

74歳の女性。アルツハイマー型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者に作業療法を実施する際の留意点で誤っているのはどれか。

1: 身体機能の評価を行う。

2: 意欲低下がみられる場合は励ます。

3: 言い間違いは指摘する。

4: 単純な作業から始める。

5: 過去に行った作業を適用する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第28問

25歳の女性。てんかん患者。9歳ころから、突然一点を凝視したまま動きが止まり、すぐにバタンと倒れ、全身を強く硬直させ、その後1分位両側の手足の関節を屈曲・伸展させる発作がみられるようになった。現在は薬物療法によって発作は抑えられているが、自室に閉じこもりがちである。通院で作業療法を行うことになった。この患者の発作型はどれか。

1: 複雑部分発作

2: ミオクロニー発作

3: 欠神発作

4: ジャクソン発作

5: 大発作

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第30問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。この時期の作業療法の目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 作業の満足感を得る

2: 作業効率の改善

3: 病識をつける

4: 対人交流の促進

5: 生活リズム作り

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第31問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。作業療法中に、「居ても立ってもいられない。じっとしていられない」と訴えて落ち着かなくなった。考えられる要因はどれか。2つ選べ。 ア.パーキンソニズムイ.遅発性ジスキネジアウ.急性ジストニアエ.アカシジアオ.精神症状の悪化

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第32問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。開始に当たっての留意事項で適切でないのはどれか。

1: 患者の述べることを十分に聴く。

2: 作業種目は本人の希望で決定する。

3: 段階的に行動範囲の拡大を図る。

4: 疲労し過ぎないように配慮する。

5: 最低限の規則は明確に設定する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第33問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。この患者の作業で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.非構成的な作業イ.巧緻性の必要な作業ウ.自由参加の集団作業エ.手順の明確な作業オ.粗大運動的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第34問

57歳の女性。アルコール依存症。専業主婦。以前から台所で飲酒していたが、夫が退職したころから、昼夜に関係なく隠れ飲みするようになり、半年後に入院となった。入院後、著明な離脱症状はなかったが、しばらく不安、抑うつが続いた。薬物療法によって、これらの症状が軽減したので作業療法が処方された。作業療法導入時の対応で適切でないのはどれか。 ア.断酒の決意について聞く。イ.夫との関係について聞く。ウ.趣味について聞く。エ.作業種目について希望を聞く。オ.病室での一日の過ごし方を聞く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第35問

57歳の女性。アルコール依存症。専業主婦。以前から台所で飲酒していたが、夫が退職したころから、昼夜に関係なく隠れ飲みするようになり、半年後に入院となった。入院後、著明な離脱症状はなかったが、しばらく不安、抑うつが続いた。薬物療法によって、これらの症状が軽減したので作業療法が処方された。退院前の作業療法施行時に、泣き出すなど情緒不安定になった。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 支持的な態度で患者の訴えを聴いた。

2: 訴えを聞くうちに落ち着いてきたので作業を続けた。

3: 作業終了後、情緒不安定になった事を主治医に報告した。

4: 退院後の生活への不安が情緒不安定の原因と本人に告げた。

5: 今後も患者の行動に注意することを他のスタッフと確認した。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第36問

25歳の女性。境界型人格障害。高校時代から希死念慮や情緒不安定があった。アルバイト先の男性従業員と同棲していたが、21歳のときけんか別れして帰省した。帰省後は母親と生活していたが、母親への暴力と希死念慮が激しくなり入院した。入院後、落ち着いた時点で作業療法が開始された。この時期の実施上の留意点で適切でないのはどれか。

1: 参加に当たっての約束事を確認する。

2: 種目は患者に任せる。

3: 短期間で行えるものを選ぶ。

4: 手順と結果が明確なものを選ぶ。

5: 場面設定を一定にする。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。高校時代から希死念慮や情緒不安定があった。アルバイト先の男性従業員と同棲していたが、21歳のときけんか別れして帰省した。帰省後は母親と生活していたが、母親への暴力と希死念慮が激しくなり入院した。入院後、落ち着いた時点で作業療法が開始された。この患者が作業療法中に希死念慮を漏らすようになった。対応として適切でないのはどれか。 ア.苦悶の気持ちを聴くようにする。イ.課題を一緒に考えていく姿勢を示す。ウ.作業療法を中止する。エ.希死念慮の背景を説明する。オ.主治医に報告する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

11歳の女児。小学5年時の2学期から不登校となった。家から出て行くが校門に近づくと嘔気が出現し、校内に入れない状態が続いた。母親が付き添って登校したが、教室には入れず保健室登校となった。担任教師の依頼で相談医が母親とともに数回面接したのち、作業療法が必要と判断され開始された。作業療法開始時の目標で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.身体症状の改善イ.友達づくりの援助ウ.母親との関係の改善エ.不安への共感オ.安心できる場の提供

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

11歳の女児。小学5年時の2学期から不登校となった。家から出て行くが校門に近づくと嘔気が出現し、校内に入れない状態が続いた。母親が付き添って登校したが、教室には入れず保健室登校となった。担任教師の依頼で相談医が母親とともに数回面接したのち、作業療法が必要と判断され開始された。作業療法を実施する上で適切でないのはどれか。

1: 気楽に取り組める作業を選ぶ。

2: 出来栄えをほめる。

3: 作業の進歩を本人に示す。

4: 授業の遅れを取り戻す。

5: 言語的な表現に留意する。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第40問

45歳の男性。アルコール依存症。最近連続飲酒となり、今回、極度の疲労感を自覚し、希望により入院した。入院後、離脱症状を示した。離脱症状で誤っているのはどれか。

1: 睡眠障害

2: 幻視

3: 昏迷

4: 手指振戦

5: 発汗

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第41問

陶芸作業で適切でないのはどれか。 ア.手びねりは良好な体幹バランスを要する。イ.茶碗の成形には手指の固有覚フィードバックを要する。ウ.機械ろくろは視覚―運動の協調性を要する。エ.手まわしろくろでの絵付けは両手の協調性を要する。オ.浸しがけ法の絵付けには色の識別を要する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第42問

木工の技法で誤っているのはどれか。

1: 鋸の刃が縦挽きか横挽きかを確認する。

2: 厚く大きな材料の切断には胴付き鋸を用いる。

3: 鋸を挽くときは刃渡り全体を使う。

4: 曲線の切断にはまわし挽きを用いる。

5: 挽き終わりにはゆっくりとし、挽き落とし部を支え片手挽きする。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第43問

手関節筋群の同時収縮(固定)を最も必要としない活動はどれか。

1: 生タマゴをかきまぜる。

2: すりこぎでゴマをする。

3: コーヒーミルをひく。

4: パン生地をこねる。

5: おにぎりを作る。

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第44問

小鉢を作る際、手指の巧緻性を最も必要としない陶芸手法はどれか。

1: 型おこし

2: ひも作り

3: ひねり

4: たたら

5: 板作り

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第45問

作業療法士の業務として適切でないのはどれか。

1: 入浴介助方法の指導

2: 公共交通機関の利用練習

3: 階段への手すりの設置

4: 調理の手順や方法の指導

5: 趣味活動の指導

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第46問

介護保険制度で誤っているのはどれか。

1: 要介護者等の自立を支援する制度である。

2: 被保険者は第1号と第2号とに分けられる。

3: 要介護認定は要介護1から3に分類される。

4: 施設サービスと在宅サービスとがある。

5: サービスは契約に基づき行われる。

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第47問

FIMで正しいのはどれか。

1: 「できるADL」を評価する。

2: 6段階評価尺度を用いる。

3: コミュニケーション項目は失語を評価する。

4: 社会的認知項目には記憶を含まない。

5: 移動の項目には歩行、車椅子および階段を含む。

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第48問

ダニエルスらの徒手筋力テストの筋力4(Good)を検査する体位で誤っている組合せはどれか。

1: 頸部回旋-背臥位

2: 肩関節内旋-腹臥位

3: 肩関節伸展-腹臥位

4: 肩甲骨内転-腰掛け座位

5: 肩甲骨挙上-腰掛け座位

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第49問

関節可動域測定方法で誤っているのはどれか。

1: 中手指節関節屈曲は、中手骨に基本軸、基節骨に移動軸を置く。

2: 中手指節関節外転は、第3中手骨に基本軸、指骨に移動軸を置く。

3: 母指掌側外転は、橈骨外側面に基本軸、母指中央に移動軸を置く。

4: 母指橈側外転は、示指に基本軸、母指中央に移動軸を置く。

5: 手関節伸展は、橈骨に基本軸、第2中手骨に移動軸を置く。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第50問

ダニエルスらの徒手筋力テストで、正しい判定の組合せはどれか。

1: 除重力位で筋収縮が全く認められない-1(Trace)

2: 除重力位で全可動域の3/4以上の自動運動が可能-2(Poor)

3: 抗重力位で全可動域の1/2の運動が可能-3(Fair)

4: 抗重力位で全可動域の3/4の運動が可能-4(Good)

5: 拘縮の可動範囲内で最大抵抗に抗して運動が可能-5(Normal)

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第51問

Brunnstrom法ステージと評価との組合せで誤っているのはどれか。

1: 上肢ステージIV-手を腰の後ろへ回すことが可能

2: 上肢ステージV-腕を頭上まで挙上可能

3: 手指ステージV-球にぎりが可能

4: 下肢ステージIV-座位でかかとを床につけたまま、足関節の背屈可能

5: 下肢ステージV-座位で足を床上に滑らせながら、膝屈曲90゚以上可能

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第52問

右利きの左片麻痺患者の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 長谷川式簡易知能診査スケール

2: ミニメンタルステート検査(MMSE)

3: 線分二等分検査

4: 立方体模写

5: 標準失語症検査(SLTA)

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第53問

多発性硬化症でみられないのはどれか。

1: 症状の寛解と増悪

2: 易疲労性

3: レルミット徴候

4: 視神経炎

5: 感覚神経伝導速度の低下

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第54問

職業関連の評価法のうち、マイクロタワー法はどれか。

1: 作業見本法

2: 職務試行法

3: 場面設定法

4: 作業実習法

5: 活動分析法

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第55問

我が国の外傷性脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 女性より男性に多い。

2: 年齢分布は2峰性を示す。

3: 交通事故が最大の原因である。

4: 若年者の場合、5年生存率は50%程度である。

5: 高齢者では対麻痺より四肢麻痺が多い。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第57問

閉鎖性外傷性脳損傷の特徴で適切でないのはどれか。

1: 意識障害の期間と予後とは関係がある。

2: 病巣はびまん性である。

3: 好発部位は両側後頭葉である。

4: 認知障害、記憶障害および行動異常がみられる。

5: 失調やバランス障害がみられる。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第58問

骨粗鬆症について適切でないのはどれか。

1: 閉経後の女性に生じやすい。

2: ステロイド治療により生じやすい。

3: 大腿骨頸部骨折をきたしやすい。

4: 脊椎圧迫骨折ではコルセットを装着する。

5: 高齢者の腰背痛には体幹前屈を指導する。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第59問

高齢者の骨折で少ないのはどれか。

1: 脊椎圧迫骨折

2: 上腕骨外科頸骨折

3: 肘頭骨折

4: 橈骨遠位端骨折

5: 大腿骨頸部骨折

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第60問

軽作業を開始する際、注意すべき安静時所見はどれか。

1: 収縮期血圧134 mmHg

2: 拡張期血圧86 mmHg

3: 脈拍92/分

4: 呼吸数30/分

5: 酸素飽和度98%

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第62問

腎透析患者の作業療法上の注意点で誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 糖尿病、動脈硬化症などの合併症が多い。

2: 安静時の脈拍と血圧とが心血管系の状態の指標として有用である。

3: 透析療法開始によって活動性の改善がみられる。

4: シャント造設で血流が増加した上肢の機能は改善する。

5: 透析当日は電解質異常のために不調になりやすい。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第63問

慢性閉塞性肺疾患の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 前かがみを避けて作業を行う。

2: 棒体操で上肢帯の運動を行う。

3: 作業中は胸式呼吸を維持する。

4: 息切れしない作業を工夫する。

5: 木工作業ではマスクを使用する。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

手根管症候群について正しいのはどれか。

1: 夜間は上肢を下垂して負担を減らす。

2: 正中神経の伝導速度は前腕部で低下する。

3: 安静のためのスプリントは手関節背屈位とする。

4: 掌側のしびれで発症する場合が多い。

5: 母指球の筋萎縮は運動神経の脱髄によって生じる。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第65問

手根屈筋腱の縫合術後8 週以降に開始する作業で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.釘打ちイ.菊練りウ.折り紙エ.籐細工オ.刺しゅう

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

若年の外傷性脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)で誤っているのはどれか。

1: 自己導尿は自立できる。

2: 車椅子とベッド間の移乗は自立できる。

3: 感覚が残存すると座位に有利である。

4: 自律神経過反射が起きやすい。

5: BFOが役立つ。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第67問

前腕筋電義手の特徴でないのはどれか。 ア.筋電を採取するための筋収縮訓練が必要である。イ.頭上や背中の後ろでの操作も可能である。ウ.把持力は能動フックより強い。エ.コントロールケーブルが必要である。オ.能動フックの義手に比べ軽い。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 流涎対策として厚手のマスクをかける。

2: 嚥下を助けるためみそ汁を毎食飲む。

3: アルミ箔を巻いた太柄スプーンで摂食する。

4: テーブルの端に前腕を押し当て顔を掻く。

5: フックを下衣の着脱に利用する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第69問

パーキンソン病のヤールの重症度分類で正しい組合せはどれか。

1: ステージI-立ち直り反応がみられない。

2: ステージII-日常生活に多少の障害がある。

3: ステージIII-上肢に一側性の動作障害がある。

4: ステージIV-どうにか自力で生活できる。

5: ステージV-どうにか歩ける。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第70問

高齢障害者の感染症で誤っているのはどれか。

1: 呼吸器感染症が多い。

2: 尿路感染症が多い。

3: 高熱を呈しやすい。

4: 軽度の意識障害を呈しやすい。

5: 糖尿病は危険因子である。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第71問

高齢者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。 ア.口腔期の障害は軽微である。イ.仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。ウ.誤嚥を伴うと肺炎の危険が高くなる。エ.体位の違いで誤嚥の確率が変わる。オ.水分の誤嚥は少ない。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第72問

3歳の健常児が自立可能な生活習慣で誤っているのはどれか。

1: 便意を知らせる。

2: スプーンで食事をとる。

3: タオルで顔をふく。

4: 上衣のボタンをかける。

5: 靴をはく。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第73問

正常発達で最も年長のレベルはどれか。

1: 指示されて衣服を着る。

2: コップから飲む。

3: 階段を登る。

4: ボールを蹴る。

5: 身体部位を指示する。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第74問

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の作業療法で注意が必要な症状・合併症はどれか。2つ選べ。 ア.知能低下イ.心電図変化ウ.肺活量低下エ.糖尿病オ.白内障

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のADLで適切でないのはどれか。

1: 太柄の軽いペングリップにする。

2: 物を取るにはリーチャーを利用する。

3: 登はん性起立により立位をとる。

4: 洗い場と浴槽との高さを同一にする。

5: 車椅子のシーティング調整が必要である。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第76問

肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 初期には腫脹を伴う。

2: 灼熱性疼痛を伴う。

3: 感覚障害は重度である。

4: 晩期には関節拘縮は重度となる。

5: 晩期には骨萎縮を伴う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第77問

器質性精神障害患者において観察だけでは評価が困難なのはどれか。

1: 理解力

2: せん妄

3: 対人関係

4: 病識

5: 意欲

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

アルツハイマー型老年認知症患者に対する面接で適切でないのはどれか。

1: 表情や仕草に注意を払う。

2: 行動面の問題を指摘する。

3: 病前の趣味を聞く。

4: 飽きさせない工夫をする。

5: 身体面の訴えを聞く。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第79問

急性期を脱した精神分裂病(統合失調症)患者にみられにくい症状はどれか。

1: 早朝覚醒

2: 自信喪失

3: 抑うつ気分

4: 希死念慮

5: 集中力減退

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第80問

精神分裂病(統合失調症)患者の面接でみられる特徴的な症状はどれか。

1: 作話

2: 語間代

3: 吃音

4: 言語新作

5: 談話心迫

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第81問

精神分裂病(統合失調症)患者の作業場面で観察されるのはどれか。2つ選べ。 ア.注意の狭さイ.疲れやすさウ.興味の拡散エ.探索行動オ.他者への介入

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第82問

アルコール依存症に対する作業療法評価で適切でないのはどれか。

1: 身体機能

2: 巣症状

3: ストレス耐性

4: 対人行動パターン

5: 作業遂行能力

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第83問

作業療法中に、急に手足が動かなくなったり、声がでなくなったりするのはどれか。

1: 転換性障害

2: 回避性障害

3: 行為障害

4: 身体化障害

5: 心気障害

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第84問

児童・思春期の精神障害の評価方法で適切でないのはどれか。

1: フロスティッグ知覚運動テスト

2: WPPSI知能診断検査

3: グッドイナフ人物知能検査

4: 南カリフォルニア感覚統合検査

5: MMPI(ミネソタ多面人格検査)

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第85問

8歳の男児。作業療法室に入室後、いつも同じ所を歩き、同じ遊具や道具だけに何度も触ったり遊んだりする。このような行動はどれか。

1: 児戯性

2: 強迫性

3: 多動性

4: 常同性

5: 衝動性

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第86問

自閉症児の作業中にみられない行動はどれか。 ア.身体に触れられるのを嫌う。イ.興味のあるものに手を触れる。ウ.ひとつの行動を繰り返す。エ.身振り手振りで話す。オ.他人のしぐさをまねる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第87問

中等度のアルツハイマー型老年認知症患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.新たに覚える能力は保たれる。イ.初対面の挨拶が自然にできる。ウ.過去に習熟した動作は保たれる。エ.視野の障害を認めやすい。オ.地誌的見当識は保たれる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第88問

認知症患者に対する作業療法上の留意点として適切なのはどれか。

1: 快・不快などの感情的体験も忘れやすい。

2: 不穏になった場合には説得を繰り返す。

3: 新たに動作や行為を習得できない。

4: 本人の自尊心を尊重することは有用である。

5: 午後の方が作業能率は高まりやすい。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第89問

器質性精神障害患者の作業療法で適切なのはどれか。

1: 他の患者との交流は避ける。

2: 変化のある作業種目を選択する。

3: 誤った言動は理論的に正す。

4: 作業の誤りはまとめて訂正する。

5: 楽しみの要素を取り入れる。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第90問

思考障害の強い精神分裂病(統合失調症)患者に対する作業適用で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.手順が明確な作業イ.非構成的な作業ウ.自己判断で進める作業エ.問題解決的な作業オ.反復的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第91問

躁病患者の軽躁状態に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1: 過活動性の抑制

2: 計画性の獲得

3: 攻撃性の発散

4: 興味・関心の拡大

5: 集団内での適応

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第92問

躁状態の患者が描いた絵画でみられやすいのはどれか。2つ選べ。 ア.画面が左右対称である。イ.画用紙からはみ出ている。ウ.文字など絵以外の要素が入る。エ.洞窟的印象である。オ.小さく萎縮している。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第93問

うつ病の回復初期での作業療法の留意点で適切なのはどれか。

1: 作業リズムを獲得させる。

2: 作業回数を増やす。

3: 作業難易度を高める。

4: 話し合いの司会を勧める。

5: 団体競技のスポーツを取り入れる。

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第94問

境界型人格障害患者の特徴でないのはどれか。

1: 自傷行為

2: 薬物乱用

3: 不安定な対人関係

4: 滅裂思考

5: むちゃ喰い

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第95問

神経性無食欲症の患者に対する作業療法の留意点で適切でないのはどれか。 ア.食欲が増すような運動を行う。イ.低血圧や低体温に注意する。ウ.手首などの自傷行為に注意する。エ.盗食に注意する。オ.精密な作業種目に集中させる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第96問

作業療法中に、隣の人に触れるのがきたないとプログラムを中断してしまう患者はどれか。

1: 身体表現性障害

2: 解離性障害

3: 非社会性人格障害

4: 強迫性障害

5: 妄想性人格障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第97問

精神科デイケアの話し合いで適切でないのはどれか。 ア.スタッフがリーダーシップをとる。イ.沈黙があってもメンバーが発言するのを待つ。ウ.感情的な発言も集団内で取り上げる。エ.メンバー間の相互交流を促す。オ.混乱したときは多数決で決める。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第98問

精神科デイケアについて正しいのはどれか。

1: 第一次世界大戦直後にイギリスで開始された。

2: ショートステイの機能をもつ。

3: スタッフとして助手の配属が規定されている。

4: 大規模と小規模の二つの基準が設定されている。

5: 障害者プランにおいて整備目標は定められていない。

- 答え:4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

作業療法士の配置が明記されているのはどれか。

1: 精神障害者生活訓練施設

2: 精神障害者福祉工場

3: 精神障害者福祉ホーム

4: 精神障害者地域生活支援センター

5: 精神障害者授産施設

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第100問

精神障害者の社会適応訓練事業で正しいのはどれか。

1: 通所授産施設で行う。

2: 期間は3か月である。

3: 事業所に委託する。

4: 職業訓練を行う。

5: 実施主体は国である。

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する