作業療法士国家試験:第49回午前の過去問

第49回午前:第3問

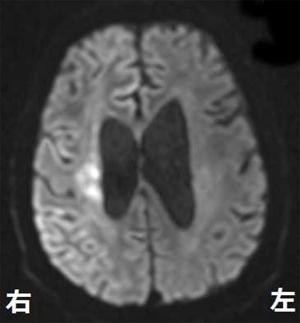

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1: RBMT

2: 前頭葉機能検査(FAB)

3: Trail making test(TMT)

4: 標準高次動作性検査(SPTA)

5: Mini mental state examination(MMSE)

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第6問

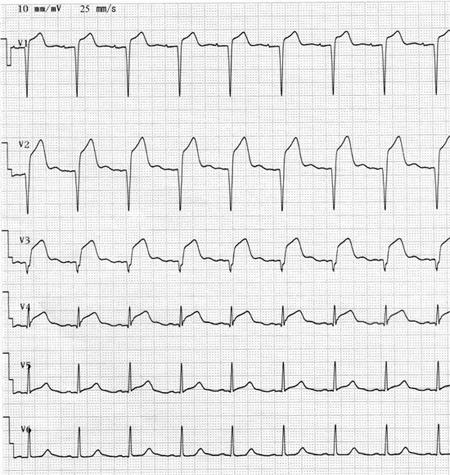

70歳の男性。急性心筋梗塞を発症した。心電図を示す。所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: PQ延長

2: ST上昇

3: 冠性T波

4: 異常Q波

5: 心室期外収縮

- 答え:2 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

42歳の女性。右利き。生来健康。悪性黒色腫による左上腕切断。標準断端。今後化学療法が施行される予定である。この患者に対する上腕義手として適切なのはどれか。

1: ソケットは差し込み式

2: コントロールケーブルは単式

3: 肘完全屈曲に要する肩屈曲角は50°

4: 口元での手先具は40%開大

5: 操作効率は40%

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

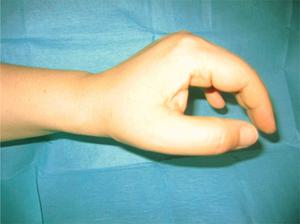

48歳の女性。上肢の麻痺を訴え受診した。患者が、手関節と手指を、軽度屈曲位にした状態から伸展しようとしたときの手の写真を示す。この病態の原因はどれか。

1: 橈骨神経上位麻痺

2: Guyon管症候群

3: 前骨間神経麻痺

4: 後骨間神経麻痺

5: 肘部管症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第9問

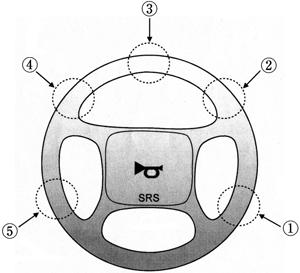

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。自動車運転の際に用いる旋回装置の写真を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。旋回装置を右ハンドル乗用車のハンドルに取り付ける位置として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第11問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢筋力はMMTで近位筋4、遠位筋3である。下肢は内反尖足位であるが歩行可能。最近、手指の疲労があり食事がしにくくなったと訴えている。この患者の食事での対応で適切なのはどれか。

1: 吸口付コップを用いる。

2: 食事支援ロボットを用いる。

3: ユニバーサルカフを用いる。

4: 食器をターンテーブルに置く。

5: ポータブルスプリングバランサーを用いる。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第13問

4歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄髄膜瘤の術後。Sharrard(シェラード)の分類ではⅠで、尖足を認める。その他の変形や中枢神経系の合併症はみられない。この児の移動訓練に必要なのはどれか。2つ選べ。

1: 交互歩行装具(RGO)

2: 長下肢装具

3: 短下肢装具

4: 車椅子

5: T字杖

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第14問

78歳の女性。Alzheimer型認知症。物忘れが激しくなるに従い、何をするにも介護者である夫に頼り、そばを離れない状態となった。そのため、主治医にデイケアを勧められ、通所を開始した。デイケア導入時に行う知的機能検査で適切なのはどれか。

1: WPPSI

2: WAIS-Ⅲ

3: Blessed dementia rating scale(DRS)

4: Mini mental state examination(MMSE)

5: Behavioral pathology in Alzheimer’s disease rating scale(BEHAVE-AD)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第15問

78歳の女性。Alzheimer型認知症。物忘れが激しくなるに従い、何をするにも介護者である夫に頼り、そばを離れない状態となった。そのため、主治医にデイケアを勧められ、通所を開始した。在宅での生活を継続させるために作業療法で優先するのはどれか。

1: 体力の維持

2: 不安の軽減

3: 合併症の予防

4: 対人交流の拡大

5: ストレスの発散

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第16問

13歳の男子。幼児期は図鑑をひとりで眺めて過ごしていた。小学校に入ると、しつこく意味を確認する癖や協調性がとれないことを教師に注意されることが多くなり、級友からいじめられるようになった。最近、級友の話し声に過敏に反応したり、家族への暴言と暴力が頻繁となり入院となった。この患者の診断として考えられるのはどれか。

1: 自閉症

2: 統合失調症

3: Rett症候群

4: Asperger症候群

5: 注意欠陥/多動性障害

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第17問

13歳の男子。幼児期は図鑑をひとりで眺めて過ごしていた。小学校に入ると、しつこく意味を確認する癖や協調性がとれないことを教師に注意されることが多くなり、級友からいじめられるようになった。最近、級友の話し声に過敏に反応したり、家族への暴言と暴力が頻繁となり入院となった。この患者に対する作業療法実施時の声かけとして適切なのはどれか。

1: 「この作業をしてみたいですか」

2: 「休みは適当にとってください」

3: 「周囲の人に配慮して行動してください」

4: 「その作業の難しい点はどの辺りですか」

5: 「私の話す説明をよく覚えて作業に取り掛かってください」

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころから入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動がみられたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1: 散歩

2: 革細工

3: パソコン操作

4: バレーボール

5: 院内新聞の編集

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第19問

38歳の女性。1年前から夫が単身赴任。中学2年生の息子のことで心労が重なっていた。1か月前から眠れなくなり食欲も低下した。その後、気分が落ちこみ口数が減り、もともと好きであったテレビドラマも楽しめなくなった。母として妻としての自分を責め、涙をこぼすようになり、夫に付き添われ精神科を受診し、入院となった。患者は「料理の作り方が分からなくなりました」と訴えた。この訴えに該当するのはどれか。

1: 行為心迫

2: 罪業妄想

3: 抑うつ気分

4: 喜びの喪失

5: 遂行機能障害

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第20問

38歳の女性。1年前から夫が単身赴任。中学2年生の息子のことで心労が重なっていた。1か月前から眠れなくなり食欲も低下した。その後、気分が落ちこみ口数が減り、もともと好きであったテレビドラマも楽しめなくなった。母として妻としての自分を責め、涙をこぼすようになり、夫に付き添われ精神科を受診し、入院となった。患者は「料理の作り方が分からなくなりました」と訴えた。薬物療法と休息によって症状に軽快傾向がみられた。入院7日目に作業療法が処方された。導入時の作業種目で適切なのはどれか。

1: 家計簿作り

2: 献立表作り

3: 生活技能訓練

4: 短時間のストレッチ

5: パソコンでの文書作成

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第21問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(JDDST-R)で「つかまって立ち上がれる」の通過率75%が含まれる時期はどれか。

1: 7か月以上9か月未満

2: 9か月以上11か月未満

3: 11か月以上13か月未満

4: 13か月以上15か月未満

5: 15か月以上17か月未満

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第22問

急性期における脳卒中の意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: GCS(Glasgow coma scale)では、異常屈曲は1点である。

2: GCS(Glasgow coma scale)で、7点以下は重度の意識障害を示す。

3: GCS(Glasgow coma scale)は、痛み、言語および運動の要素に分けられる。

4: JCS(Japan coma scale)では、普通の呼びかけで容易に開眼すると2である。

5: JCS(Japan coma scale)では、痛み刺激に対し払いのけるような動作をすると30である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第23問

Danielsらの徒手筋力テストの肘関節屈曲の段階5の検査において、患者が座位で上肢を体側につけ、前腕中間位で測定することが望ましいとされている筋はどれか。

1: 長橈側手根伸筋

2: 上腕二頭筋

3: 腕橈骨筋

4: 円回内筋

5: 上腕筋

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第24問

小児を対象とした評価法とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: GMFM ― 学習障害を評価する。

2: K-ABC ― 日常活動の自立度を測定する。

3: PEDI ― 機能的スキルを評価する。

4: WeeFIM ― 生命維持機能を評価する。

5: WISC-Ⅲ ― 粗大運動能力を測定する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第25問

記憶に関連する説明で正しいのはどれか。

1: 再生は再認より容易である。

2: 展望記憶は陳述記憶に含まれる。

3: 手続き記憶は潜在記憶の一つに位置付けられる。

4: 作動記憶(ワーキングメモリー)は出来事に関する記憶である。

5: 逆向健忘は発症以後にあった出来事を覚えていられないことをいう。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第26問

認知症の行動観察評価はどれか。2つ選べ。

1: Clinical dementia rating(CDR)

2: 認知症状評価尺度(GBSスケール)

3: Mini mental state examination(MMSE)

4: 国立精研式認知症スクリーニングテスト

5: 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

- 答え:1 ・2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第27問

高次機能障害に対する作業療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 純粋失読 ― なぞり読み

2: 物体失認 ― 物品の色名呼称

3: 手指失認 ― 握り・放しの運動

4: 地誌的障害 ― 都道府県名の列挙

5: 左半側空間無視 ― 絵の呼称

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第29問

FIMの評定で正しいのはどれか。

1: 更衣(上半身)7点:上着をたんすから出してもらえば着替えられる。

2: トイレ動作6点:服の上げ下ろしをする際に手すりを使用する。

3: 食事5点:咀嚼力が弱いため、あらかじめ軟らかく調理してもらう。

4: 整容4点:ホルダー付きの歯ブラシを使用すれば歯磨きができる。

5: 表出3点:「水」、「トイレ」などの単語で意思を伝えることができる。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第30問

Horner症候群で正しいのはどれか。

1: 散 瞳

2: 眼瞼下垂

3: 発汗亢進

4: 眼球突出

5: 皮膚冷感

- 答え:2

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第31問

CRPS(複合性局所疼痛症候群)に関連するのはどれか。

1: Dupuytren拘縮

2: Volkmann拘縮

3: Sudeck骨萎縮

4: 無腐性壊死

5: 異所性骨化

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第32問

多発性硬化症について正しいのはどれか。

1: 高齢者に多い。

2: 脱髄が主病変である。

3: 症状に日内変動がみられる。

4: 初発症状として眼瞼下垂が多い。

5: 脳神経系では聴覚が障害されやすい。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第33問

骨量の低下を認めるのはどれか。

1: 痛風

2: 骨軟化症

3: 骨粗鬆症

4: サルコペニア

5: 甲状腺機能低下症

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第34問

切断と義肢のソケットの組合せで誤っているのはどれか。

1: 上腕切断 ― オープンショルダー式

2: 前腕切断 ― ミュンスター式

3: 下腿切断 ― PTB式

4: Syme切断 ― KBM式

5: 股関節離断 ― カナダ式

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第35問

関節リウマチ患者の日常生活の評価に用いられるのはどれか。

1: Larsen分類

2: Lansbury指数

3: Steinbrockerのclass分類

4: DAS28(disease activity score28)

5: AIMS(arthritic impact measurement scale)

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第36問

Parkinson病患者の肩関節可動域拡大を目的とした作業活動として正しいのはどれか。

1: 折り紙

2: 木彫の浮彫り

3: ろくろで茶碗作り

4: 革細工のレースかがり

5: タイルモザイクのタイル割り

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第37問

転倒リスクのある高齢者に対する階段の環境整備について正しいのはどれか。

1: 踏み面は柔らかい材質を用いる。

2: 踏み面の奥行きは200 mm以内とする。

3: 手すりは大転子よりも低い位置にする。

4: 段鼻と踏み面にコントラストをつける。

5: 手すりの太さは直径20 mm以内とする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第38問

介護保険で貸与の対象となる福祉用具はどれか。2つ選べ。

1: 歩行器

2: 移乗用吊り具

3: シャワー椅子

4: ベッド用手すり

5: ポータブルトイレ

- 答え:1 ・4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第39問

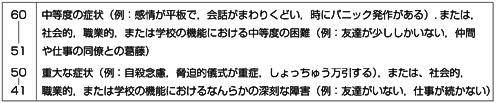

評価基準の一部を表に示す。表に示した精神障害者対象の評価尺度はどれか。

1: GAF(機能の全体的評定尺度)

2: COPM(カナダ作業遂行測定)

3: LASMI(精神障害者社会生活評価尺度)

4: Rehab(精神科リハビリテーション行動評価尺度)

5: SF-36(the MOS 36-item short-form health survey)

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第40問

統合失調症の再発時にみられる前駆症状でないのはどれか。

1: 集中力が高まる。

2: 緊張感が強くなる。

3: 物音に過敏になる。

4: 身体に不調を感じる。

5: 些細なことでイライラする。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第41問

アルコール依存症の患者が、作業療法の際に「お酒の飲み方以外は何も問題はない」と主張した。この防衛機制はどれか。

1: 昇華

2: 退行

3: 投射

4: 否認

5: 抑圧

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第42問

認知症患者の作業療法中にみられやすいのはどれか。

1: 過干渉

2: 誇大性

3: 集中性

4: 立去り

5: 綿密性

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第43問

統合失調症の回復期前期の患者に適切な活動はどれか。

1: 仲間作り

2: 生活管理

3: 欲求の充足

4: 役割の体験

5: 身体感覚の回復

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第44問

認知・思考障害の強い統合失調症患者に対する認知行動療法で適切なのはどれか。

1: 考えを文字にして表す。

2: 一日の活動を記録して振り返る。

3: コラム法を用いて状況を吟味する。

4: 問題行動を思い返して内省を深める。

5: 相手の気持ちや状況の理解に焦点を当てて振り返る。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第45問

うつ病患者の作業療法の注意点について正しいのはどれか。

1: 長い工程を選ぶ。

2: 積極的に努力を促す。

3: なじみの活動を選ぶ。

4: 自発性意欲を支援する。

5: リーダー役を割り振る。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第46問

軽躁状態の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1: 関心の拡大

2: 病感の獲得

3: 対人交流の改善

4: 自己評価の向上

5: 自己決断能力の向上

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第47問

強迫性障害患者の作業療法で適切なのはどれか。

1: 自由度の高い作業を提供する。

2: 正確さを必要とする作業を提供する。

3: 強迫行為が始まれば作業を中止させる。

4: 強迫行為の原因についての洞察を促す。

5: 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第48問

摂食障害患者の作業療法でみられる特徴はどれか。

1: 強迫性

2: 過大評価

3: 自己満足

4: 自己肯定

5: 自己主張

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第49問

高機能広汎性発達障害の作業療法でよくみられる特徴はどれか。

1: 臨機応変

2: 感情共有

3: 比喩的表現

4: 常同的行為

5: 非言語的コミュニケーション

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第50問

Individual placement and support(IPS)について適切でないのはどれか。

1: エビデンスに基づいている。

2: リカバリーモデルに依拠している。

3: Place-then-trainモデルに基づいている。

4: 利用者の好みに合わせて職場を開拓する。

5: 障害が比較的軽度の場合が主に適応となる。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第51問

骨について正しいのはどれか。

1: 骨芽細胞は骨吸収に関与している。

2: 緻密骨と海綿骨とに分けられる。

3: 幼児期の骨髄は黄色骨髄である。

4: 関節面は滑膜で覆われている。

5: 短骨には髄腔がある。

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第52問

立方骨に接していないのはどれか。

1: 踵骨

2: 舟状骨

3: 第1楔状骨

4: 第4中足骨

5: 第5中足骨

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第54問

足関節の背屈を起こす筋はどれか。2つ選べ。

1: 前脛骨筋

2: 長腓骨筋

3: 後脛骨筋

4: 長趾屈筋

5: 第三腓骨筋

- 答え:1 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第55問

側頭葉にあるのはどれか。2つ選べ。

1: 角回

2: 歯状回

3: 帯状回

4: 海馬傍回

5: 中心前回

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第56問

大脳基底核に含まれないのはどれか。

1: 被殻

2: 網様体

3: 淡蒼球

4: 尾状核

5: 扁桃体

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第57問

腕神経叢の中で最も近位から分岐する神経はどれか。

1: 尺骨神経

2: 腋窩神経

3: 長胸神経

4: 肩甲上神経

5: 内側上腕皮神経

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第58問

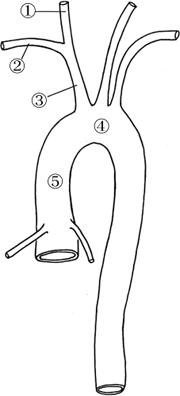

正面から見た大動脈の模式図を示す。番号と血管名の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①――右総頸動脈

2: ②――右鎖骨下動脈

3: ③――下行大動脈

4: ④――胸大動脈

5: ⑤――腕頭動脈

- 答え:1 ・2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第59問

体表から触れることができる腱を図に示す。番号と名称の組合せで正しいのはどれか。

1: ①――長母指屈筋腱

2: ②――腕橈骨筋腱

3: ③――浅指屈筋腱

4: ④――深指屈筋腱

5: ⑤――尺側手根屈筋腱

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第60問

手根管を通らないのはどれか。

1: 滑液鞘

2: 正中神経

3: 尺骨神経

4: 長母指屈筋腱

5: 示指の浅指屈筋腱

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第61問

筋におけるタイプⅡb線維と比べたタイプⅠ線維の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 持久力のある筋肉において比率が高い。

2: 周囲組織の毛細血管が密である。

3: ヒラメ筋において比率が低い。

4: ミオグロビン量が少ない。

5: ミトコンドリアが少ない。

- 答え:1 ・2

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第62問

頸動脈洞反射で正しいのはどれか。

1: 頻脈になる。

2: 血圧が上昇する。

3: 化学的刺激によって生じる。

4: 求心路は舌下神経を介する。

5: 遠心路は迷走神経を介する。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第63問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 活動電位の発射頻度は200回/秒を超える。

3: 精密な働きをする筋では神経支配比が大きい。

4: 同じ運動単位の筋線維は同一の筋線維タイプからなる。

5: 筋を徐々に収縮すると大きな運動単位が先に活動を始める。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第64問

随意運動に関与しないのはどれか。

1: 小脳

2: 内包

3: 大脳脚

4: 視床下部

5: 中心前回

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第65問

呼吸運動の促進要因として正しいのはどれか。

1: 気道の拡張

2: 四肢の運動

3: 髄液のpH上昇

4: 動脈血酸素分圧の上昇

5: 肺胞二酸化炭素分圧の低下

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第67問

腎臓の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 体温の調節

2: 尿量の調節

3: 血漿量の調節

4: 白血球数の調節

5: 概日リズムの調節

- 答え:2 ・3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第68問

下垂体後葉から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

1: グレリン

2: エストロゲン

3: オキシトシン

4: バソプレシン

5: アルドステロン

- 答え:3 ・4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第69問

質量mの物体を傾斜角度θの斜面に沿って距離Lだけ引き上げ、高さHまで持ち上げた。このときの仕事量Wで正しいのはどれか。ただし、摩擦は無視できるものとし、重力加速度をgとする。

1: m・L

2: m・g・H

3: m・g・L

4: m・g・sinθ・H

5: m・g・cosθ・H・L・sinθ

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第70問

肩甲上腕関節の外旋筋はどれか。

1: 大胸筋

2: 肩甲下筋

3: 大円筋

4: 小円筋

5: 広背筋

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第71問

指尖つまみに比べ横つまみでより働く筋はどれか。

1: 短掌筋

2: 虫様筋

3: 短母指伸筋

4: 短母指外転筋

5: 第1背側骨間筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第72問

筋と股関節の運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 縫工筋 ― 外旋

2: 小殿筋 ― 内転

3: 梨状筋 ― 内旋

4: 大殿筋 ― 屈曲

5: 大腿方形筋 ― 屈曲

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第73問

立位姿勢について正しいのはどれか。

1: 重心動揺は閉眼にて減少する。

2: 重心動揺は年齢によって変化しない。

3: 立位時に股関節のY靱帯は弛緩する。

4: 安静立位時にヒラメ筋の持続的筋収縮がある。

5: 立位時の重心の位置は第1腰椎の後方にある。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第74問

正常歩行時の矢状面における重心移動について正しいのはどれか。

1: 歩行速度が増すと重心軌道の高低差は小さくなる。

2: 1歩行周期において重心軌道は一峰性を示す。

3: 重心の移動速度は立脚中期で最も速くなる。

4: 重心が最も高くなるのは荷重反応期である。

5: 重心が最も低くなるのは踵接地期である。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第75問

心筋梗塞の合併症として誤っているのはどれか。

1: 心室頻拍

2: 下肢静脈瘤

3: 肩手症候群

4: 僧帽弁逆流

5: 心室中隔穿孔

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第76問

良性腫瘍と比較した悪性腫瘍の特徴はどれか。

1: 異型性が低い。

2: 播種がみられる。

3: 細胞の分化度が高い。

4: 圧排性の発育形式をとる。

5: 周囲との境界が明瞭である。

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第77問

小脳橋角部腫瘍で最も多いのはどれか。

1: 髄膜腫

2: 下垂体腺腫

3: 視神経膠腫

4: 聴神経腫瘍

5: 頭蓋咽頭腫

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第78問

飛沫感染するのはどれか。

1: MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)

2: インフルエンザウイルス

3: Clostridium difficile

4: B型肝炎ウイルス

5: 緑膿菌

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第79問

正しい組合せはどれか。

1: Adler ― リビドー

2: Freud ― 病的人格

3: Jung ― 劣等コンプレックス

4: Kretschmer ― 体型分類

5: Schneider ― 内向・外向

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第80問

中学生の心理発達における特徴はどれか。

1: 性の相違を理解する。

2: 自我同一性が完成する。

3: 教師や指導者に従順である。

4: 第二次性徴への戸惑いがある。

5: 友人関係より親子関係を重視する。

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第81問

前頭葉機能検査はどれか。

1: SCT

2: TEG

3: MMPI

4: MMSE

5: WCST

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第82問

病態と薬物療法の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩手症候群 ― 免疫グロブリン製剤

2: 視床痛 ― A型ボツリヌス毒素製剤

3: 症候性てんかん ― 抗血小板薬

4: 深部静脈血栓症 ― 抗凝固薬

5: 夜間せん妄 ― 睡眠導入薬

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第83問

臥床による筋への影響として正しいのはどれか。

1: 最大筋腹の太さは保たれる。

2: 手内筋は数日で著明な筋力低下が生じる。

3: 上肢筋に比べ下肢筋で筋力低下が大きい。

4: 下肢筋では1週間に50%の筋力低下が生じる。

5: 筋細胞膜のアセチルコリン感受性の増強が生じる。

- 答え:3

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第84問

抗Parkinson病薬の長期投与によって生じうる症状として誤っているのはどれか。

1: 高血圧

2: on–off現象

3: 精神症状の出現

4: wearing–off現象

5: 不随意運動の増強

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第85問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(JDDST-R)において90%通過率が6~8か月なのはどれか。

1: 手に持ったビスケットを自分で食べる。

2: 手に持ったコップから自分で水を飲む。

3: 声(呼びかけ)に振り向く。

4: つたい歩きができる。

5: 人の顔を見つめる。

- 答え:1

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第86問

男性に多い疾患はどれか。

1: 全身性エリテマトーデス

2: Sjögren症候群

3: 強直性脊椎炎

4: 線維筋痛症

5: 強皮症

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第87問

足関節靱帯損傷で最も頻度が高いのはどれか。

1: 三角靱帯

2: 踵腓靱帯

3: 前距腓靱帯

4: 後距腓靱帯

5: 前脛腓靱帯

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第88問

膝関節血腫を生じやすいのはどれか。

1: 偽痛風

2: 血友病

3: 滑膜ヒダ障害

4: ジャンパー膝

5: 変形性膝関節症

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第89問

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1: 女性より男性に多く発症する。

2: 四肢では遠位筋の筋力低下が起きやすい。

3: 夕方にかけて症状は軽快する。

4: 末梢神経の連続刺激で振幅の増大がみられる。

5: コリンエステラーゼ阻害薬が用いられる。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第90問

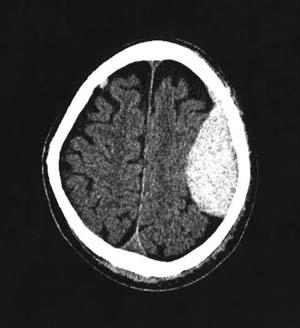

頭部CTを別に示す。所見として考えられるのはどれか。

1: 硬膜外血腫

2: 硬膜下血腫

3: 皮質下出血

4: くも膜下出血

5: 脳動静脈奇形

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第91問

絞扼性神経障害と症状・検査の組合せで正しいのはどれか。

1: 斜角筋症候群 ― Wrightテスト

2: 肘部管症候群 ― Spurlingテスト

3: 前骨間神経麻痺 ― Froment徴候

4: 後骨間神経麻痺 ― Finkelsteinテスト

5: 手根管症候群 ― Phalenテスト

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第92問

僧帽弁狭窄症による心不全で初期からみられるのはどれか。

1: 頸静脈怒張

2: 呼吸困難

3: 肝脾腫

4: 高血圧

5: 浮腫

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第93問

脳性麻痺の周産期における危険因子として可能性が低いのはどれか。

1: 緊急帝王切開による出生

2: 脳室周囲白質軟化症

3: 低カリウム血症

4: 新生児仮死

5: 低血糖

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第94問

身体障害者障害程度等級表による内部障害でないのはどれか。

1: 代謝機能障害

2: 心臓機能障害

3: 小腸機能障害

4: 膀胱機能障害

5: 呼吸器機能障害

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第95問

外傷後のRICEに含まれないのはどれか。

1: 止血

2: 安静

3: 氷冷

4: 圧迫

5: 挙上

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第96問

Lewy小体型認知症に特徴的なのはどれか。

1: 幻視

2: 感情失禁

3: 滞続言語

4: 錐体路徴候

5: 時刻表的行動

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第97問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 男性が女性より3倍多い。

2: 緊張型では昏迷がみられる。

3: 病前性格は循環気質が多い。

4: 死亡率は健常者と同じである。

5: 妄想型は破瓜型より発症年齢が低い。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第98問

Alzheimer型認知症について正しいのはどれか。

1: 階段状に増悪する。

2: 女性より男性に多い。

3: 意味記憶の障害で発症することが多い。

4: 人物の見当識より時間の見当識が障害されやすい。

5: 軽度認知障害の80%はAlzheimer型認知症に移行する。

- 答え:4

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第99問

神経症性障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 全般性不安障害では疾病利得がみられる。

2: 強迫行為では不合理と思いながらも繰り返し手を洗う。

3: 離人症では自分がとても重い病気ではないかと心配する。

4: 社交恐怖では自分が見捨てられるのではないかと心配する。

5: 予期不安ではパニック発作がまた起きるのではないかと心配する。

- 答え:2 ・5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第100問

小学2年生の女児。学校では一言も話さない。うなずきなどのジェスチャーでコミュニケーションは可能。自宅では普通に会話ができる。考えられるのはどれか。

1: 読字障害

2: 選択性緘黙

3: Rett症候群

4: 広汎性発達障害

5: Tourette症候群

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する