作業療法士国家試験:第42回午前の過去問

第42回午前:第1問

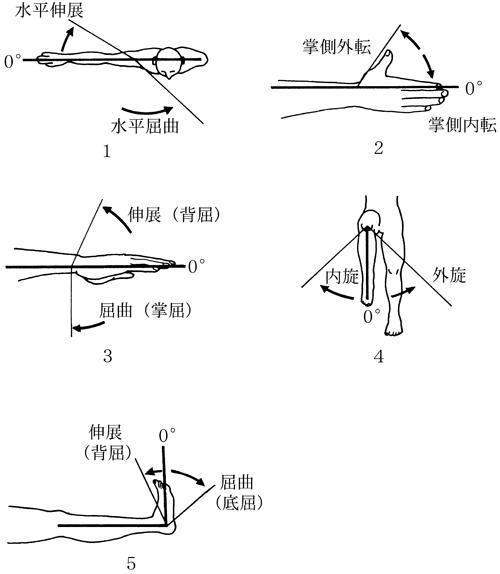

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第4問

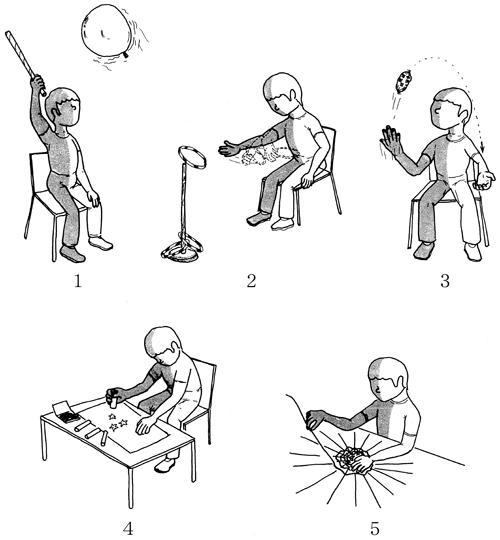

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

59歳の女性。脳梗塞発症2週目。左片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢III・手指IV・下肢III。重度の感覚障害と左半側空間無視を認める。上肢の分離運動がわずかに出現してきたが、左上肢の疼痛と手部の腫脹および熱感を訴えた。理学療法では、立位と歩行訓練が開始された。この時期の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左上肢の疼痛に対してホットパック

2: 左上肢の随意性向上のためのサンディング

3: 歩行訓練時のアームスリング装着指導

4: プーリーを用いた左上肢の自動介助運動

5: 左手で机上の用紙を押さえての右手書字訓練

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第7問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。障害されているのはどれか。

1: 意味記憶

2: 近時記憶

3: 遠隔記憶

4: 展望記憶

5: 手続き記憶

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第8問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。この患者への新しい作業活動の選択で適切なのはどれか。

1: 季節感のあるグループ活動

2: 多くの口頭指示を必要とする活動

3: マニュアルがある活動

4: 絵パズルを用いた構成課題

5: 買物に必要な計算課題

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

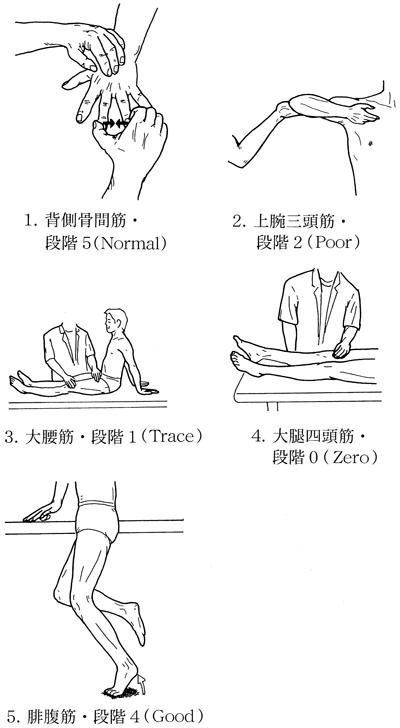

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第12問

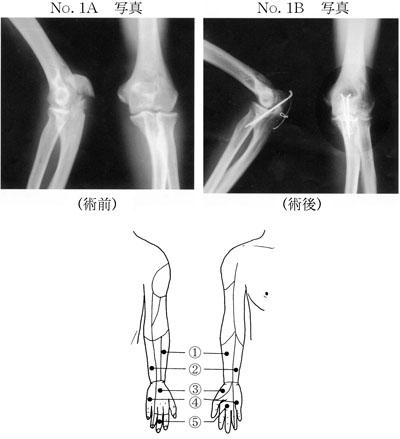

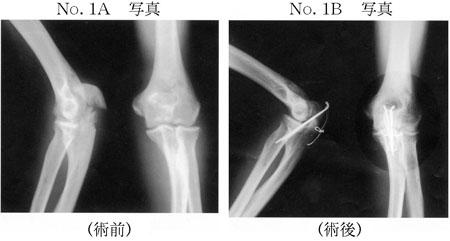

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。合併する感覚障害の領域で正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。この患者の作業療法プログラムで誤っているのはどれか。

1: 肘関節の関節可動域訓練

2: MP屈曲位を保持した握り-放しの訓練

3: 背側・掌側骨間筋の筋力増強訓練

4: コックアップスプリントを用いた装具療法

5: 表在感覚の知覚再教育

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

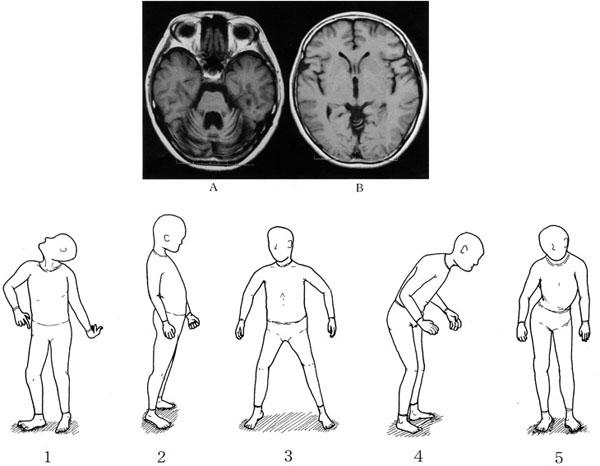

51歳の男性。3年前に歩行時のふらつきが出現した。頭部MRI写真(A、B)に示す。この患者の立位姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第15問

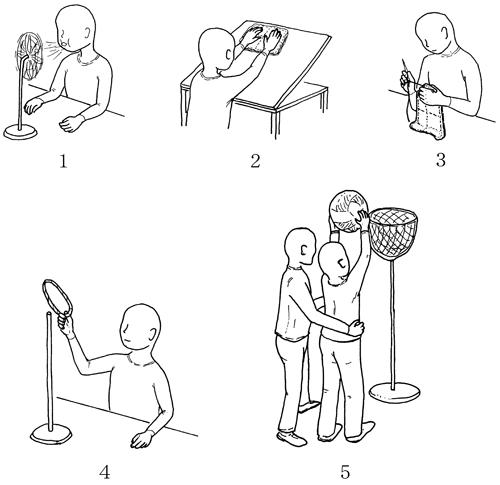

ヤールの重症度分類ステージIIIのパーキンソン病患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

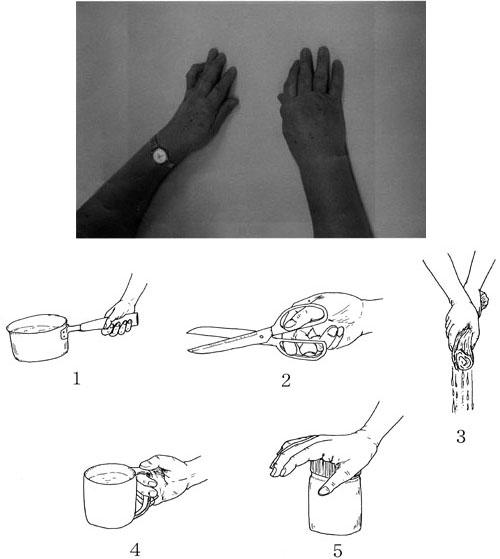

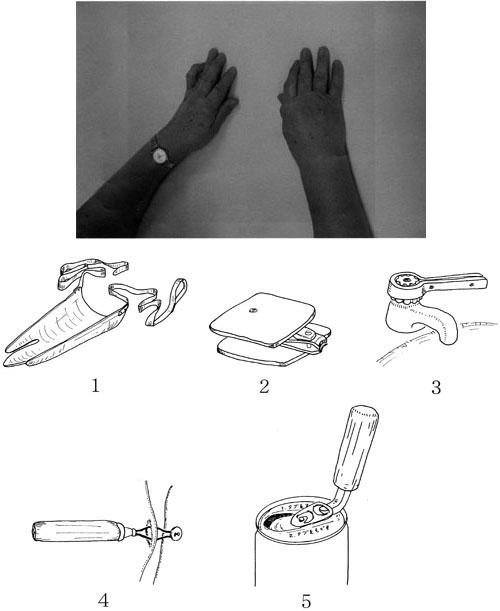

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の生活指導で正しいのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第17問

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の上肢関節可動域制限とリーチ範囲の低下を補うための自助具で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第18問

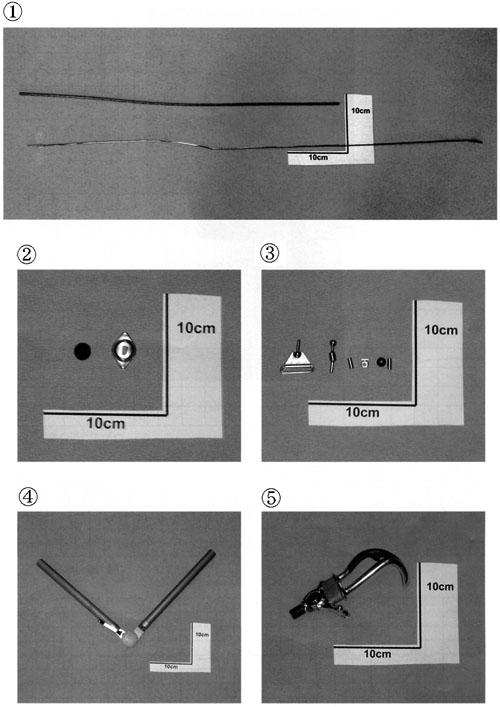

義手のパーツ(別冊No. 4①~⑤)を別に示す。能動前腕義手を組み立てるときに必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。この患者の調理動作訓練で適切でないのはどれか。

1: ゆでざるでめん類を茹でる。

2: 調理用ハサミで野菜を切る。

3: 台ふきんで調理台を拭く。

4: 皮むき器で大根の皮をむく。

5: 電子レンジで食品を温める。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第21問

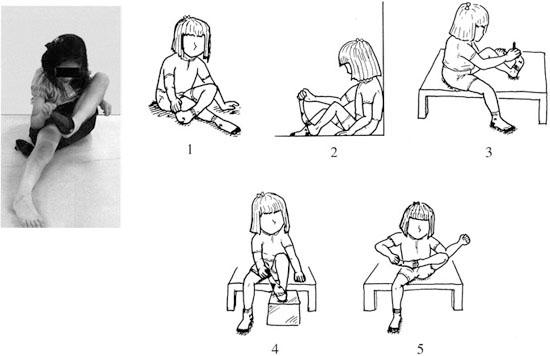

7歳の女児。痙直型片麻痺。麻痺手を補助手として使うことはできる。普段の靴下の着脱動作を写真に示す。靴下を脱ぐときの指導で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第22問

脳性麻痺児を腹臥位にすると図のような姿勢をとった。観察できる姿勢反射はどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 緊張性頸反射

3: 交叉性伸展反射

4: ランドウ反応

5: 連合反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第23問

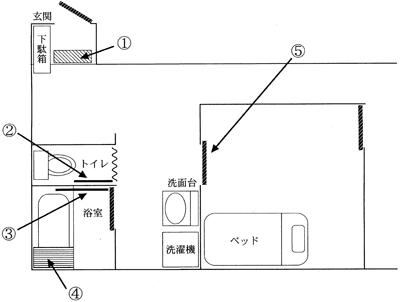

65歳の女性。左片麻痺。短下肢装具と杖で歩行が可能。発症後6か月経過し自宅に帰ることになった。家屋改造で適切でないのはどれか。

1: ①:玄関の上がりかまちに踏み台を置く。

2: ②:便器に向かって左側に手すりを設置する。

3: ③:浴室出入り口の右側に手すりを設置する。

4: ④:浴槽の向かって左側にトランスファーボードを置く。

5: ⑤:自室の出入り口を引き戸にする。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第24問

ネット手芸で図のようなティッシュボックスを作製する。目的とする段階づけで適切でないのはどれか。

1: 作業時間の調整-全身の耐久性

2: ネットの細かさ-手指の巧緻性

3: 編む方向-手指の可動域

4: 糸と針の太さ-手指の筋力

5: 図案の複雑さ-構成能力

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第25問

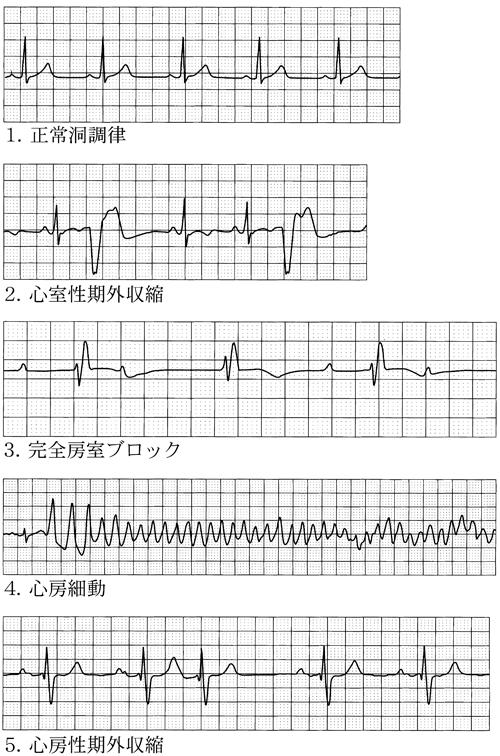

心電図と所見との組合せ(別冊No. 6)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 正常洞調律

2: 心室性期外収縮

3: 完全房室ブロック

4: 心房細動

5: 心房性期外収縮

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

59歳の女性。脳梗塞発病後、小梗塞の再発を繰り返し精神症状が前景化したため、精神科病院に転院になった。記銘力障害があるが、理解力や判断力は日によって波がある。言語がやや不明瞭で、移動は小刻み歩行である。この患者の病態で正しいのはどれか。

1: 仮性認知症

2: 早発認知症

3: まだら認知症

4: 全般性認知症

5: 視床性認知症

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第27問

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自信の回復

2: 役割の遂行

3: 安心感の提供

4: 対人関係の改善

5: 生活リズムの回復

- 答え:3 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第28問

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。2か月後、この患者が職場復帰を前提として退院することになった。退院支援として適切でないのはどれか。

1: 服薬自己管理プログラムを実施する。

2: 体力回復のため運動プログラムを実施する。

3: 手がけていた設計の準備を開始する。

4: 家族を心理教育プログラムに誘う。

5: 職場や地域スタッフとのケア会議を実施する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第29問

60歳の男性。統合失調症。21歳時に発症し、過去に5回の入院歴があった。35歳時に被害妄想が再燃し、6回目の入院となって以来、父親との折り合いが悪く退院先が決まらないまま25年間入院していた。父親が亡くなったことを契機に、一人暮らしとなった84歳の母親と本人の希望により、自宅退院に向けた支援を行うことになった。この時期の作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 金銭管理

3: 外出体験

4: 対人関係の改善

5: 自宅での役割の検討

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の男性。統合失調症。21歳時に発症し、過去に5回の入院歴があった。35歳時に被害妄想が再燃し、6回目の入院となって以来、父親との折り合いが悪く退院先が決まらないまま25年間入院していた。父親が亡くなったことを契機に、一人暮らしとなった84歳の母親と本人の希望により、自宅退院に向けた支援を行うことになった。この患者が退院後に利用する生活支援サービスとして適切でないのはどれか。

1: 訪問看護

2: デイケア

3: 通院患者リハビリテーション事業

4: 地域生活支援センター

5: ホームヘルプサービス

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第31問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。この時点での作業療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 現在の病棟での生活の様子を病棟スタッフから聞く。

2: 過剰な刺激を避けるため静かな環境から開始する。

3: 運動を中心としたプログラムを選択する。

4: 手芸用品を持っていき、どのような手芸が好きか本人に確認する。

5: 自宅でどのような役割があるのか本人に確認する。

- 答え:1 ・2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。1か月後に集団作業療法を行うことになった。面接で「子供たちのために早く退院したい」と希望を述べた。このときの評価すべき内容で適切でないのはどれか。

1: 疲労度

2: 集中力

3: 感情のコントロール

4: 対人関係

5: 就労能力

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

18歳の男子。大学入学後、サークル活動時に不潔恐怖が出現し、手洗いが頻回となり、1時間以上も続けるようになった。本人の希望で精神科を受診し、入院となった。1週後に作業療法が開始された。開始時の作業療法で正しいのはどれか。

1: 疲労軽減のため音楽を聴く。

2: 作業療法中の手洗い行為を禁止する。

3: 対人関係改善のためSSTを行う。

4: 意欲向上を目的として運動を行う。

5: 大学生活の過ごし方を話し合う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第34問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者の病態として適切なのはどれか。

1: 強迫性障害

2: 社会不安障害

3: 回避性人格障害

4: 身体表現性障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者への作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 自殺企図に注意する。

2: 少量の飲酒を勧める。

3: 仕事を休むよう助言する。

4: 幼児期の体験を話題にする。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第36問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者の作業療法場面でしばしばみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 一人で作業をやりたがる。

2: 一つの作業に執着する。

3: 作業手順が覚えられない。

4: 病棟スタッフの悪口を言う。

5: 些細なことで自傷行為をする。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 社会的な役割の体験

2: 試行錯誤の作業体験

3: 作業援助を受ける体験

4: 作業活動による成功体験

5: 自己肯定感を高める体験

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 単純なもの

2: 短時間で完成できるもの

3: 本人の興味があるもの

4: 他者と共同で行うもの

5: 粗大動作が多いもの

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。半年後、この患者は面接で「学校には戻りたくない」と希望を述べた。対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 学校に戻りたくない理由を説明させる。

2: 学校に戻る手助けをすることを伝える。

3: 転校を勧める。

4: 学校の支援体制について確認する。

5: 家族の希望を聞く。

- 答え:4 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第40問

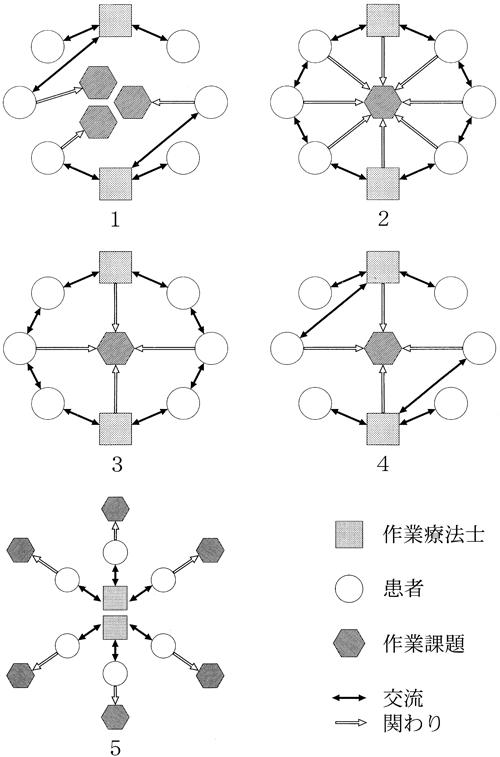

患者の交流を促し、共有体験が最も得やすい作業療法集団はどれか。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第41問

関節可動域が制限を受けないのはどれか。

1: 手関節掌屈位での手指屈曲

2: 股関節伸展位での膝関節屈曲

3: 膝関節伸展位での股関節屈曲

4: 膝関節屈曲位での足関節背屈

5: 足関節底屈位での足指屈曲

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第42問

手の関節で誤っているのはどれか。

1: 橈骨茎状突起と舟状骨が衝突することで橈屈が制限される。

2: 回外位よりも回内位の方が橈屈の可動域が大きい。

3: 尺屈は手根中央関節よりも橈骨手根関節の可動性が大きい。

4: 背屈では橈骨手根関節よりも手根中央関節の可動性が大きい。

5: 手根中手関節の可動性は第3中手骨よりも第4中手骨の方が大きい。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第43問

感覚検査と器具との組合せで誤っているのはどれか。

1: 静的触覚-セメス-ワインスタイン・モノフィラメント

2: 動的触覚-ルーレット

3: 痛覚-安全ピン

4: 温覚-試験管

5: 素材識別-紙やすり

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第44問

12か月の発達レベルで適切でないのはどれか。

1: 音をまねる。

2: バイバイをする。

3: 呼名に返答する。

4: なぐり書きをする。

5: 靴下をはく。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第45問

疾患と神経学的検査法との組合せで適切なのはどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症-母指球擦過によるオトガイ筋収縮

2: 書痙-手関節部でのTinel徴候

3: 小脳梗塞-母指球叩打後の持続的筋収縮

4: 筋緊張性ジストロフィー-手掌擦過時の強制把握

5: パーキンソン病-中指尖部を弾いた後の母指内転運動

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第46問

評価と目的との組合せで正しいのはどれか。

1: BADS(Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome)-作業への興味

2: POMS(Profile of Mood States)-作業の耐久性

3: TMT(Trail Making Test)-作業の注意集中力

4: WCST(Wisconsin Card Sorting Test)-作業への関心

5: WAIS-R-作業への不安

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第47問

FIMの評価で自立しても「6」になるのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行に装具を用いる。

2: 入れ歯の着脱ができる。

3: 食事にスプーンを用いる。

4: 排尿管理にパッドを用いる。

5: 入浴はシャワーのみ利用する。

- 答え:1 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第48問

ブルンストローム法ステージ(上肢・手指)と麻痺側上肢で実用的に可能な家事動作との組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢II・手指II-フライパンをコンロにかけて保持する。

2: 上肢III・手指III-シャツにアイロンをかける。

3: 上肢IV・手指III-テーブルの雑巾がけをする。

4: 上肢IV・手指IV-シンクの水栓をひねる。

5: 上肢V・手指V-包丁でジャガイモの皮をむく。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第49問

前交通動脈動脈瘤術後に両側前頭葉基底部の梗塞を認めた患者に対する作業療法で考慮すべき症状はどれか。

1: 感覚性失語

2: 健忘症候群

3: 構成障害

4: 視覚失認

5: 相貌失認

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

左半側無視の症状がある回復期の左片麻痺患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 本人の関心があるものを左側に置くようにする。

2: 見落としがちなものはメモする習慣をつける。

3: 鏡を見せて体幹の傾きに気付かせる。

4: 入浴時に左上下肢をしっかりこするようにする。

5: 食事の始めにお盆のふちをたどるようにする。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第51問

前頭葉の障害で出現頻度が低いのはどれか。

1: 固執性

2: 注意散漫

3: 病識欠如

4: 左右失認

5: 発動性低下

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第55問

脊髄損傷の機能残存レベルと課題との組合せで誤っているのはどれか。

1: C4-電動車椅子の操作

2: C5-ベッドへの横移乗

3: C6-長便座への移乗

4: C7-自動車への車椅子の積み込み

5: C8-高床浴槽への出入り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第56問

骨折と合併症との組合せで誤っているのはどれか。

1: 手舟状骨骨折 - 偽関節

2: コーレス骨折 - 尺骨突き上げ症候群

3: 上腕骨顆上骨折 - Volkmann拘縮

4: 上腕骨骨幹部骨折 - 筋皮神経麻痺

5: 肩峰骨折 - インピンジメント症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

関節リウマチの手指で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: スワンネック変形ではPIP関節が過屈曲する。

2: 母指のボタンホール変形ではZ変形をきたす。

3: ムチランス型ではオペラグラス変形がみられる。

4: 尺側偏位は中節骨より遠位部でみられる。

5: 手指の脱臼はMP関節に最も頻繁にみられる。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

末梢神経損傷後の麻痺手の管理で誤っているのはどれか。

1: 機能予後の指標-損傷部遠位刺激での運動誘発電位

2: 神経再生の促進-脱神経筋の充分な伸張

3: 異常感覚の改善-サンドペーパーでの脱感作

4: 過誤神経支配筋の再教育-バイオフィードバックによる分離運動

5: ピンチ動作の機能代償-対立スプリントの利用

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第59問

腕神経叢麻痺全型損傷(完全麻痺)に対する肋間神経の筋皮神経移行術後における作業療法で誤っているのはどれか。

1: 術直後から肩関節をゼロポジションに保つ。

2: 拘縮予防のための手スプリントを作製する。

3: 呼吸に合わせて、肘関節の屈曲訓練を行う。

4: 入浴時に肘関節の屈曲伸展運動を指導する。

5: 腋窩(上腕と体幹)で物をはさむ訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第60問

身体計測で正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: 上肢長-烏口突起 ~ 第3指尖端

2: 上腕長-烏口突起 ~ 上腕骨外側上顆

3: 前腕長-上腕骨外側上顆 ~ 橈骨茎状突起

4: 下肢長(棘果長)-上前腸骨棘 ~ 外果

5: 大腿長-大転子 ~ 大腿骨外側顆

- 答え:3 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

上腕切断者に対する義手の適合検査で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 20 kgの下垂力に対してソケットが30 mm滑った。

2: コントロールシステム操作方式の効率は60%であった。

3: 義手装着時の肘継手の能動屈曲角度が120°であった。

4: 肘継手を屈曲するために必要な力は4.5 kgであった。

5: 肘継手を屈曲するために必要な肩関節の屈曲は30°であった。

- 答え:2 ・5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第62問

前腕能動義手のパーツと役割との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ソケット-切断部の長さを代償する。

2: ケーブル-手先具に力を伝達する。

3: 三角筋パッド-ハウジングの角度を調節する。

4: リテーナー-ハーネスの装着感を向上させる。

5: 手継手-手先具の開閉効率を向上させる。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第63問

装具の説明で正しいのはどれか。

1: Cバーは母指を内転位に保持する。

2: 指固定装具はMP関節を良肢位固定する。

3: 虫様筋バーはMP関節の屈伸を補助する。

4: ナックルベンダーは手指のMP関節屈曲拘縮を改善する。

5: オッペンハイマー型装具は手関節とMP関節の伸展を補助する。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第64問

ヤールの重症度分類ステージIのパーキンソン病患者に対する日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 段差の少ない歩道での散歩を日課にする。

2: トイレでは、立位でズボンの上げ下ろしをする。

3: 食堂や居間で家族と過ごす座位時間を長くする。

4: 浴槽内には滑り止めマットを敷くように指導する。

5: 敷き布団やマットレスは柔らかいものを使用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第65問

ギラン・バレー症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脳神経は回避される。

2: 再発を繰り返すことが多い。

3: 軸索型は機能予後が不良である。

4: 重度な感覚障害を伴うことが多い。

5: 近位筋より遠位筋の障害が遷延する。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第66問

心筋梗塞後の患者に対する7 METsでの生活指導で誤っているのはどれか。

1: シャワー浴

2: 車の運転

3: 階段昇降

4: なわとび

5: 床拭き

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不全患者の生活指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 洗髪は、座位で両上肢によって行う。

2: 更衣は、立位でかぶり型上衣で行う。

3: 洗顔は、座位で息を吐きながら行う。

4: 用便は、息を吐きながら腹圧をかけて行う。

5: 歩行は、背筋を反らせて大きく息を吸いながら行う。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

糖尿病患者の運動で誤っているのはどれか。

1: 運動はインスリン注射直後に行う。

2: 運動強度を最大酸素摂取量の40~60%に設定する。

3: 全身を使った運動を行う。

4: 2 kgの負荷で10~20回の下肢等張性運動を行う。

5: 20分以上の持久運動を週3日行う。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第69問

歩行が可能な小学校低学年のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児の校内環境調整として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.教室では出入り口から離れた席を選択する。イ.下駄箱のそばに椅子を用意する。ウ.道具入れの棚は体幹上下範囲の高さを選ぶ。エ.体操着には床のマット上で着替える。オ.立ち上がりのために本人の机と椅子の間隔を狭くする。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第70問

ずり這いレベルのデュシェンヌ型筋ジストロフィーで自立が可能なのはどれか。

1: 前開きシャツを着る。

2: かぶりシャツを着る。

3: 帽子をかぶる。

4: パンツをはく。

5: 靴下をはく。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第71問

重度心身障害児への介入として適切でないのはどれか。

1: 快反応を誘発できる刺激を探す。

2: 応答のある働きかけを繰り返し行う。

3: 物を介した関わりから始める。

4: 体性感覚の入力によって人への注意を促す。

5: 定位反応を誘発できる呼びかけを探す。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第72問

車椅子でADLが自立した患者の自宅退院に向けた環境調整で適切でないのはどれか。

1: 屋外スロープの勾配を1/8にした。

2: 部屋の出入口の開口部を90 cmに変更した。

3: 車椅子で回転できる空間を直径150 cm確保した。

4: 直進するための廊下幅が90 cmであることを確認した。

5: 高頻度に使用する棚の高さを70 cmにした。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第73問

高齢者が座位で行うぬり絵活動の効果で適切でないのはどれか。

1: 思考・判断力の改善

2: 肩関節可動域の拡大

3: 目と手の協調の改善

4: 手指筋力の増強

5: 座位耐久性の改善

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第74問

活動種目と道具との組合せで誤っているのはどれか。

1: 革細工 ── スーベルカッター

2: 七宝焼き ── 竹ぐし

3: 陶 芸 ── 筬(おさ)

4: 籐細工 ── 目打ち

5: 金 工 ── たがね

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第75問

作業活動と機能改善との組合せで適切でないのはどれか。

1: 籐のかご編み-視覚運動協応

2: 和紙のちぎり絵-手指巧緻性

3: フィンガーペインティング-手指筋力

4: タイルモザイク-構成能力

5: 陶芸の手びねり-感覚機能

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

理学療法士及び作業療法士法で規定されていないのはどれか。

1: 免許証の交付

2: 不正行為の禁止

3: 職務上の守秘義務

4: 診療報酬の規定

5: 名称の使用制限

- 答え:4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第77問

認知症患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 集団内での交流を促す。

2: 参加メンバーを毎回入れ替える。

3: 休憩は患者のペースでとらせる。

4: 複数の作業療法士が交替で担当する。

5: 患者が慣れ親しんだ種目を設定する。

- 答え:1 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第78問

アルツハイマー型認知症でみられないのはどれか。

1: 汚言症

2: 観念失行

3: 視空間失認

4: 物盗られ妄想

5: 実行機能障害(遂行機能障害)

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第79問

アルコール依存症の離脱症状が消退した直後に行う作業療法で確認する事項はどれか。2つ選べ。

1: 飲酒歴

2: 振戦の有無

3: 睡眠の状況

4: 職場復帰の意志

5: 自助グループ参加の意志

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

アルコール依存症の患者が、作業療法のなかで「お酒の飲み方以外は何も問題はない」と主張した。この防衛機制はどれか。

1: 退行

2: 抑圧

3: 否認

4: 昇華

5: 投射

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第81問

シンナー乱用でみられないのはどれか。

1: 小脳失調

2: 知覚異常

3: 幻覚妄想

4: 精神依存

5: 身体依存

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第82問

統合失調症入院患者に対する作業療法の導入時面接で優先して聴取すべきものはどれか。2つ選べ。

1: 発病のきっかけ

2: 妄想の内容

3: 一日の過ごし方

4: 現在困っていること

5: 家族との関係

- 答え:3 ・4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 身体感覚を促すための身体運動を行う。

2: 現実検討を促すためのミーティングを行う。

3: 対人交流技能を促すためのSSTを行う。

4: 自立生活を促すための就労準備訓練を行う。

5: 地域参加を促すための社会活動を行う。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第84問

統合失調症患者の退院を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活のリズムを整える。

2: 体力を向上させる。

3: 症状の自己管理能力を向上させる。

4: 依存欲求を満たす。

5: 家族調整を行う。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

作業療法の場面でうつ状態と躁状態に共通してみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 逸脱行為

2: 焦燥感の訴え

3: 自己評価の低下

4: 他者への干渉

5: 集中困難

- 答え:2 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第86問

気分障害(うつ病)の患者で作業療法時にみられないのはどれか。

1: 作品に高い完成度を求める。

2: 熱心に取り組む。

3: 他者からの評価を気にする。

4: 自分の判断で先に進む。

5: 作業手順にこだわる。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第87問

気分障害(うつ病)の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 工程がはっきりとした作業

2: 短時間で完成できる作業

3: 非競争的な作業

4: 病前に得意だった作業

5: 受身的な作業

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第88問

摂食障害の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 熱中できる時間をつくる。

2: ストレス発散を促す。

3: 自己表現を促す。

4: コミュニケーションを楽しむ体験をさせる。

5: 食生活改善のためのプログラムを行う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第89問

外傷後ストレス障害(PTSD)で適切でないのはどれか。

1: 被害妄想が生じる。

2: 過覚醒が生じる。

3: 身体疾患を合併しやすい。

4: フラッシュバックが生じる。

5: 睡眠障害を生じる。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第90問

解離性障害の症状で適切でないのはどれか。

1: 健忘

2: 遁走

3: 妄想気分

4: 失見当識

5: 多重人格

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第91問

境界型人格障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 複数の患者が共有する場で実施する。

2: 衝動発散を促す活動を取り入れる。

3: 指示的態度を維持する。

4: 依存や理想化が生じた時には治療者を交代する。

5: 患者の要求に応じ作業療法終了後に面接を行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

自閉症児にあてはまらないのはどれか。

1: 同じ遊びを機械的に繰り返す。

2: 玩具を決まった場所に片付ける。

3: ままごと遊びをする。

4: 手をひらひらと動かす。

5: 物を規則正しく並べ続ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第93問

6歳の男児が作業療法室に入室後、落ち着きがなく動き回り、落ち着いたかと思うといきなり遊具や道具を床に叩きつけたりする。このような行動はどれか。2つ選べ。

1: 常同性

2: 多動性

3: 自動性

4: 衝動性

5: 強迫性

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第94問

広汎性発達障害の症状はどれか。2つ選べ。

1: 姿勢異常

2: 常同行動

3: 精神運動抑制

4: 言語発達遅延

5: チック

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第95問

知的障害児の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 興味を持つ作業から導入する。

2: 作業工程の少ないものを選ぶ。

3: 歴年齢指標を目標にする。

4: 取り組める遊びを増やす。

5: 日常生活動作の獲得を目指す。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第96問

中等度の精神遅滞で適切でないのはどれか。

1: 一人で入浴ができる。

2: ことわざが理解できる。

3: 簡単な日常会話ができる。

4: 指示に従い荷物を運ぶことができる。

5: 1桁の足し算、引き算ができる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第97問

てんかん患者が作業療法中に口をもぐもぐさせて、無目的な動作を10秒間繰り返した。この発作はどれか。

1: ジャクソン型発作

2: ミオクロニー発作

3: 欠神発作

4: 複雑部分発作

5: 強直間代発作

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第98問

医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)で正しいのはどれか。

1: 検察官が入退院の決定をする。

2: 重大な他害行為は殺人に限定される。

3: 退院後の通院が義務付けられている。

4: 作業療法プログラムが指定されている。

5: 作業療法士の配置が義務付けられている。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第99問

精神障害者の地域生活移行支援に用いるアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 精神障害者ケアアセスメント

2: SCT(文章完成法テスト)

3: BPRS(Brief psychiatric rating scale)

4: MMPI(ミネソタ多面人格検査)

5: REHAB(Rehabilitation Evaluation Hall and Baker)

- 答え:1 ・5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第100問

精神科デイケアのプログラムで適切でないのはどれか。

1: 訪問支援

2: 就労準備

3: 家族支援

4: 授産作業

5: 心理教育

- 答え:4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する