作業療法士国家試験:第57回午前の過去問

第57回午前:第1問

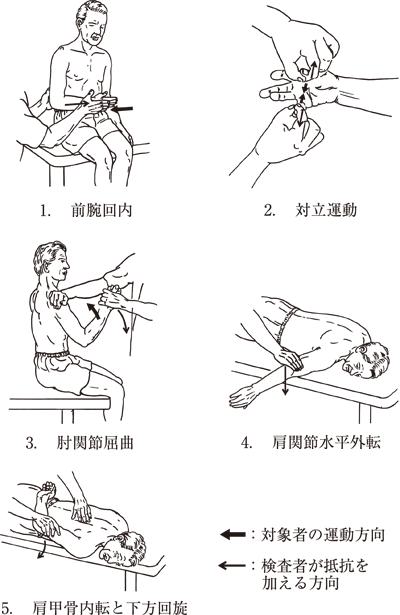

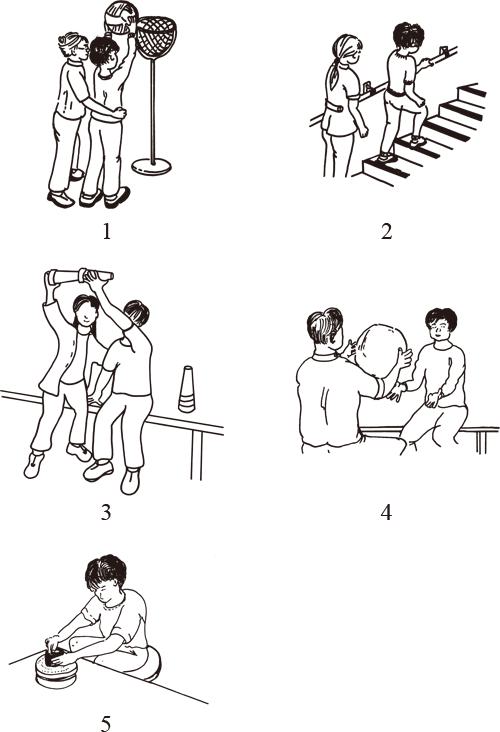

Danielsらの徒手筋力テスト(段階5及び4)で、検査者が抵抗を与える位置が正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:4 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第2問

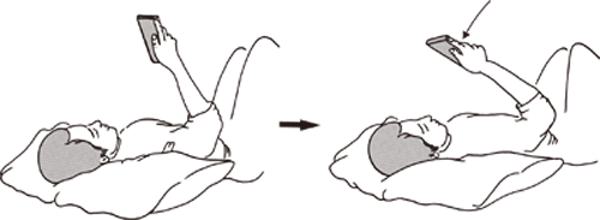

背臥位のまま右手でスマートフォンを持ち電子書籍を閲覧していた。図のように、この時の肩関節は屈曲40度、肘関節は屈曲90度であった。文字が見づらいためゆっくり肘を曲げて画面を顔に近づける際に活動する筋と収縮様式の組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕二頭筋―――遠心性収縮

2: 上腕二頭筋―――等張性収縮

3: 上腕三頭筋―――遠心性収縮

4: 上腕三頭筋―――求心性収縮

5: 上腕三頭筋―――等張性収縮

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第3問

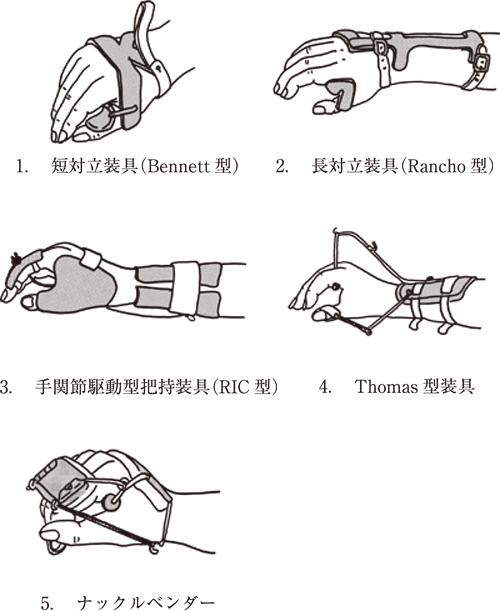

50歳の女性。末梢神経麻痺により、円回内筋、長掌筋、橈側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋(示指・中指)、長母指屈筋、方形回内筋、短母指外転筋、短母指屈筋(浅頭)、母指対立筋、第1・2虫様筋が麻痺している。適応する装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第5問

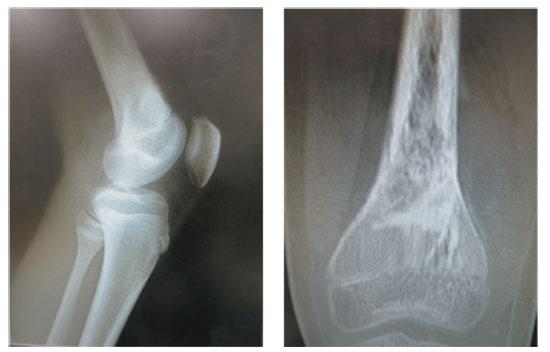

13歳の男子。1か月前から膝の疼痛が生じ、近医を受診。精査が必要となり大学病院へ紹介された。左大腿骨遠位に境界不明瞭な腫瘤を触れる。単純エックス線写真を示す。化学療法が始まり、リハビリテーション治療が処方された。リハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: 易感染性に注意する。

2: 積極的に患部のマッサージを行う。

3: 患側の運動負荷は健側と同様でよい。

4: 骨端線に近い病巣なので温熱療法が効果的である。

5: 健側のリハビリテーション治療は化学療法後から行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第6問

50歳の男性。糖尿病。1か月前からインスリンによる治療が開始されている。空腹時血糖150 mg/dL、HbA1cは7.5%であった。これまでに低血糖症状は認めていない。血糖コントロールの改善に向けた運動療法、生活指導で誤っているのはどれか。

1: 歩数計を活用する。

2: 運動は食後1時間後に行う。

3: 階段を使用するように助言する。

4: 低強度でのレジスタンス運動を行う。

5: 1週間で合計60分の有酸素運動を行う。

- 答え:5

- 解説:この問題では、糖尿病患者に対する運動療法と生活指導の中で誤っている選択肢を選ぶことが求められています。正しい運動療法や生活指導は、血糖値のコントロールを改善し、糖尿病の症状を軽減することに役立ちます。

- 歩数計を活用することは、糖尿病患者にとって有益です。歩数計や活動量計を使用することで、患者は自分の活動量を適切に管理し、運動療法の効果を最大限に引き出すことができます。

- 運動は食後1時間後に行うことが望ましいです。食後1時間後は血糖値が最も高くなるため、このタイミングで運動を行うことで筋肉が糖を取り込み、血糖値の上昇を抑制することができます。

- 階段を使用するように助言することは、糖尿病患者にとって有益です。階段の使用は自重を利用したレジスタンス運動となり、筋肉の糖消費が促進され、耐糖能が向上します。

- 低強度でのレジスタンス運動を行うことは、糖尿病患者にとって適切です。レジスタンス運動は低強度から始め、徐々に強度やセット回数を増やすことが推奨されています。

- 1週間で合計60分の有酸素運動を行うという選択肢は誤りです。糖尿病患者に対する運動療法では、週に150分以上の中等度~強度の有酸素運動が推奨されています。この選択肢では運動量が不十分であり、血糖コントロールの改善には効果が期待できません。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第7問

65歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。屋内歩行は伝い歩きをしている。薬物コントロールができ次第、退院予定である。運動機能維持を目的とした作業療法で優先順位が低いのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第8問

25歳の女性。交通事故による外傷性脳損傷(右前頭葉)。職場復帰を希望している。WAIS-Ⅲでは言語性IQが76、動作性IQが106、全検査IQが89。RBMTが19点、TMT-Aが81秒、TMT-Bが90秒、BADSが104点、FIMが120点。対人交流は良好である。2か月後の事務職への職場復帰を目的とした練習として適切なのはどれか。

1: 電話の受付

2: 企画書の作成

3: 書類の片付け

4: 会議の要約報告

5: 金銭の会計処理

- 答え:3

- 解説:この患者は言語障害があり、動作とADLには問題がない。遂行機能は標準的で、視覚性探査能力がやや劣る。事務職への職場復帰を目標とする場合、この患者に可能な事務作業を優先する。

- 対人交流は良好であるため、練習の必要性は低い。

- 企画書の作成は文字や文章の技術を要するため、練習として難易度が高い。言語能力の詳細が不明であるが、2か月後に事務職に復帰したとしても、企画書を作成する役割を果たせるとは判断できず、練習の適切性は高くできない。

- 動作は保たれており、書類の片付け動作はできると予想される。しかし、TMT-Aの20歳代平均66±15秒と比較して正常域の下限にあたる。書類の片付けをする際に、順序や手順に時間がかかることが懸念されるため、この練習は適切。

- 言語性IQの低下があるため、会議の要約をすることは困難。2か月の練習を積んだとしても、実用レベルに達する見通しは判断できない。

- 簡単な計算をする場合でも、数字の順序や区別をする工程がある。この患者のTMTの結果から処理時間がかかっている。金銭の会計処理は、事務職として重要な業務であり、復職して直ぐに従事するには無理があり、練習として取り組む優先性は低い。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第9問

41歳の男性。右手で腕相撲中に骨折した。直後の単純エックス線写真を示す。最も合併しやすいのはどれか。

1: 猿 手

2: 書 痙

3: 鷲 手

4: 下垂手

5: 肩手症候群

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第10問

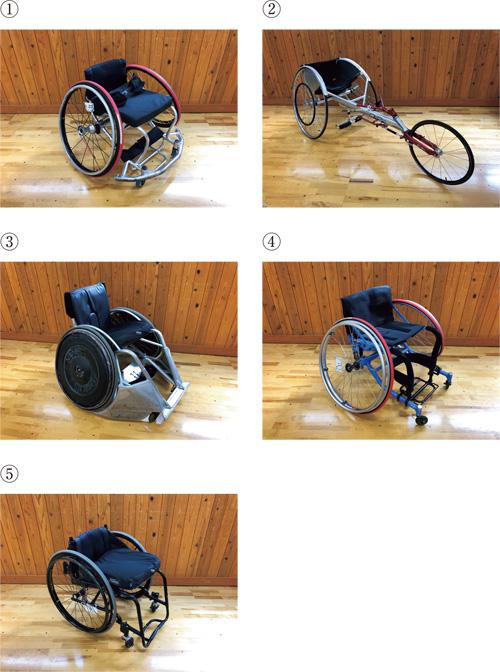

19歳の男性。バイク事故で受傷。脊髄損傷完全麻痺(第10胸髄節まで機能残存)。ADLは自立し、今後は車椅子マラソンを行うことを目標に作業療法に取り組んでいる。車椅子を示す。マラソン用車椅子はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第12問

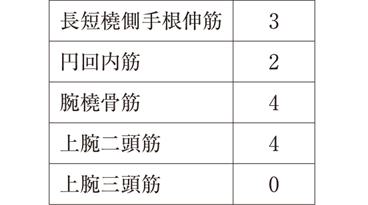

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

22歳の女性。幼少期に両親と死別したが、祖父母の支援などで問題なく学校生活を過ごした。学業成績は良かったが、感情が不安定で自傷行為を繰り返し、精神科クリニックに通院しながら高校を卒業した。卒業後は事務職として就職したが、感情が不安定でしばしばトラブルを起こした。最近、些細なことで友人と喧嘩になり、激怒して大量服薬して入院となった。入院後、早期に作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 完璧主義

2: 作為体験

3: 衝動行為

4: 脱力発作

5: 振戦せん妄

- 答え:3

- 解説:この患者は感情が不安定で自傷行為や衝動行為が見られるため、境界性パーソナリティー障害が予想されます。

- 完璧主義は全か無か思考とも言われ、うつ病の患者に見られる特徴です。この患者の症状とは一致しません。

- 作為体験は、他者や外部の力によって自分の意志とは無関係に行動や感情が操られていると感じる症状で、統合失調症に見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 衝動行為は、感情のコントロールができずに突発的な行動をとることで、境界性パーソナリティー障害の特徴的な症状の一つです。この患者の症状と一致します。

- 脱力発作は、突然の筋力喪失による倒れる症状で、睡眠障害の一種であるナルコプレシーに見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 振戦せん妄は、手足の震えや錯乱状態を伴う症状で、アルコールの離脱症状の一つです。この患者の症状とは一致しません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第14問

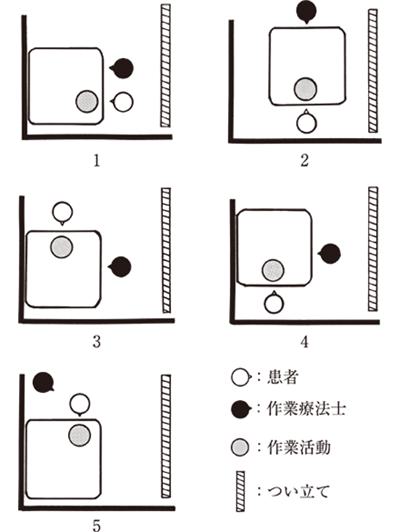

32歳男性。統合失調症。入院後、症状が不安定で緊張が強い状態が続いている。この患者に対する作業面接で、オープンスペースを用いた場面設定として最も適切な図はどれか。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第15問

21歳の男性。大学生。1年前から様々な場面で不安感が出現し、急に動悸やめまいがして大量の汗をかくようになった。最近は特に理由もなく、いらいらして落ち着かず、窒息感や脱力感、抑うつ、吐き気がひどくなり、大学にも通えず日常生活にも支障が出るようになった。精神科クリニックを受診し、外来作業療法を受けることになった。この患者の作業療法場面でみられる特徴はどれか。2つ選べ。

1: 演技的行動

2: 呼吸促迫

3: 集中困難

4: 常同行為

5: 連合弛緩

- 答え:2 ・3

- 解説:この患者は全般性不安障害の症状が見られており、作業療法場面で特徴的な症状は呼吸促迫と集中困難です。

- 演技的行動は演技性パーソナリティ障害の特徴であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 呼吸促迫は全般性不安障害において自律神経過活動の症状の一つであり、この患者の症状と一致します。

- 集中困難は全般性不安障害の症状であり、落ち着きのなさや不安感からくるもので、この患者の症状と一致します。

- 常同行為は前頭側頭型認知症に見られる症状であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 連合弛緩は統合失調症の症状であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第16問

16歳の男子。乳幼児健診で異常を指摘されたことはなかったが、乳幼児期、母親の後追いをせず、履いている靴がボロボロになっても他の靴では嫌だと強いこだわりを見せた。大人びた話し方をし、小学校では自分の関心事について熱中して一方的に話すために、友達から避けられるようになって孤立していた。中学校入学後は不登校になり、ゲームに熱中するようになったため、心配した母親が児童思春期専門の医療機関を受診させた。評価に用いるテストとして適切なのはどれか。

1: ASQ

2: HTP

3: WAIS-Ⅲ

4: バウムテスト

5: CAARS〈Conners' Adult ADHD Rating Scales〉

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第17問

68歳の男性。半年前から睡眠中に奇声をあげたり、気分が沈みがちになることがあった。次第に物忘れや立ちくらみ、手の震えが出現した。最近、「玄関に小人が立っている」と言うことが増えたため、家族に付き添われて精神科病院に入院し、作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。2つ選べ。

1: 動きが緩慢になる。

2: 症状が変動しやすい。

3: 毎食のメニューにこだわる。

4: 周囲に対し一方的な要求をする。

5: 環境からの刺激を受けても集中できる。

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は物忘れ、振戦、幻視の症状があり、Lewy小体型認知症と推察されます。Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。

- Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。この選択肢は正しい。

- 症状の変動が見られるのはLewy小体型認知症の特徴であり、この選択肢も正しい。

- 毎食のメニューにこだわるという行動は、前頭側頭認知症の特徴であり、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 周囲に対し一方的な要求をするという行動は、前頭側頭型認知症に見られやすく、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 認知症では注意力の低下が見られるため、環境からの刺激を受けて注意集中を欠きやすい。この選択肢は認知症全般に当てはまるが、Lewy小体型認知症の特徴としては不適切であるため、間違いです。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第18問

16歳の女子。高校進学後から体型を笑われたように思い、極端な減量をして痩せが目立つようになった。2か月前から登校できなくなって入院治療を受けることになった。入院後、気分転換と早期の復学を目的とした作業療法が処方された。この患者に対する導入期の作業療法で最も適切なプログラムはどれか。

1: 簡単なアクセサリーを作る創作活動プログラム

2: 柔軟な思考を得るための小集団でのプログラム

3: 体力増強のための機器を用いた運動プログラム

4: 調理メニューのカロリー計算を行う教育的プログラム

5: 退院後の生活のためのADLを中心とした退院準備プログラム

- 答え:1

- 解説:この患者は神経性無食欲症と推察され、気分転換と早期復学を目的とした作業療法が処方されている。導入期の作業療法では、病気にとらわれず楽しんで集中できる時間を過ごせるようにすることが重要である。

- 簡単なアクセサリーを作る創作活動プログラムは、気分転換に適しており、患者が楽しみながら集中できる時間を提供できる。このプログラムは導入期の作業療法に適切である。

- 柔軟な思考を得るための小集団でのプログラムは、導入期の患者には対人緊張が高いことがあるため、個別作業療法から導入して心理負担を軽くする。小集団での活動は、回復過程に合わせて設けるべきである。

- 体力増強のための機器を用いた運動プログラムは、導入期には適切でない。患者が過活動となってやりすぎる危険があり、全身の栄養状態が低いことが予想されるため、無理な運動は避けるべきである。

- 調理メニューのカロリー計算を行う教育的プログラムは、神経性無食欲症の患者には適切でない。食べ物に関心が向いてしまい、気分転換の目的に反するため、このプログラムは適切でない。

- 退院後の生活のためのADLを中心とした退院準備プログラムは、患者が自分で気分転換ができ、体力維持と食行動の制御ができて退院の目処が立つ時期に開始したほうがよい。導入期には適切でない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第19問

7歳の男児。幼児期から落ち着きがなく、一つのおもちゃで遊べないなどの行動があった。小学校入学後、長時間椅子に座れない、順番を待てない、注意散漫などの問題行動があり、外来作業療法を受けることになった。作業療法では、次第に活動に継続して取り組めるようになってきたが、協調動作が必要な作業は苦手である。知能検査では知的障害は認められなかった。作業療法を行う上での留意点として適切なのはどれか。

1: 複数の課題を同時に提示する。

2: 順番が守れない場合は厳しく注意する。

3: 周囲に受け入れられる行動は積極的に褒める。

4: 数週間継続して取り組める連続課題を実施する。

5: 作業台の上にいろいろな道具や材料を揃えておく。

- 答え:3

- 解説:この問題では、ADHDの特徴的な行動を持つ7歳の男児に対して、作業療法を行う上での留意点を選ぶ必要があります。ADHDの子どもは注意力が散漫であり、協調動作が苦手であることが一般的です。

- 選択肢1は間違いです。注意散漫な問題行動がある子どもに対して、複数の課題を同時に提示すると、どれにも集中できず、効果的な作業療法になりません。

- 選択肢2は間違いです。順番が守れないのはADHDの症状であり、厳しく注意することで行動を変えることは困難です。むしろ、子どもの自尊心を傷つける可能性があります。

- 選択肢3は正解です。周囲に受け入れられる行動は積極的に褒めることで、子どもがその行動を継続しやすくなります。また、自尊心を高めることで、他の問題行動の改善にもつながることがあります。

- 選択肢4は間違いです。ADHDの子どもに対して、数週間継続して取り組む連続課題を実施することは、注意散漫な問題行動によって困難です。短期間で結果が出る課題を提示する方が効果的です。

- 選択肢5は間違いです。作業台の上に多くの道具や材料を揃えておくと、子どもの注意が散漫になり、作業に集中できなくなります。必要なものだけを用意し、環境を整えることが重要です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。

1: 共同生活援助

2: 居宅介護(ホームヘルプ)

3: 重度訪問介護

4: 短期入所(ショートステイ)

5: 同行援護

- 答え:2

- 解説:この患者は日中の家事援助が必要であり、入浴や排泄などのADLの介助は必要ないため、居宅介護(ホームヘルプ)が適切なサービスとなります。

- 共同生活援助は、共同生活を営む住居で夜間の相談や入浴・排泄・食事の介護などが行われるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、ADLの介助は必要ないため、適切ではありません。

- 居宅介護(ホームヘルプ)は、家事援助を行うサービスで、家事が難しい対象者に支援を提供します。この患者は日中の家事援助が必要であり、適切なサービスです。

- 重度訪問介護は、重度の障害を持ち常に介護が必要な者を対象に、自宅を訪問し生活全般にわたる援助を行うサービスです。この患者は外来通院が可能であり、重度訪問介護は適さないサービスです。

- 短期入所(ショートステイ)は、自宅での介護が一時的に困難な場合に、被介護者を施設に短期間入所させ、必要な介護を行うサービスです。この患者は日中の家事援助が必要ですが、短期入所は適切ではありません。

- 同行援護は、視覚障害等により移動に困難を持つ障害者が外出時に、情報提供や移動の援護を受けるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、同行援護は適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第21問

ICFで正しいのはどれか。

1: ICD-10と相互補完的な関係がある。

2: 社会経済的要因による健康を範囲とする。

3: 2015年に世界保健機関で承認されている。

4: 生活機能は個人因子と環境因子が含まれる。

5: 生活機能の肯定的側面を表すことはできない。

- 答え:1

- 解説:ICF(国際生活機能分類)は、健康状態に関連する生活機能と障害を分類するもので、ICD-10(国際疾病分類第10版)と相互補完的な関係がある。ICFは、2001年に世界保健機関で承認され、生活機能の肯定的側面も表すことができる。

- 選択肢1は正しいです。ICFはICD-10と相互補完的な関係があり、健康状態(病気、変調、傷害など)はICD-10によって分類され、それに関連する生活機能と障害はICFによって分類されます。

- 選択肢2は間違いです。ICFは健康状態に関連する生活機能と障害を分類するものであり、社会経済的要因による健康とは無関係な状況については扱わない。

- 選択肢3は間違いです。ICFは2001年5月に第54回世界保健機関(WHO)総会で採択されたものであり、2015年ではない。

- 選択肢4は間違いです。生活機能は、個人因子と環境因子とは別に、心身機能・身体構造、活動、参加の3レベルのうち、活動に分類される。

- 選択肢5は間違いです。ICFは生活機能の肯定的側面を表すことができる。これにより、健康状態に関連する生活機能の向上や障害の軽減を評価することが可能です。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第22問

感度•特異度について正しいのはどれか。

1: 血液検査は特異度が高い。

2: 感度が高いと見落としが多い。

3: 特異度が高いと過剰診断が少ない。

4: 信頼区間が広いと再現性が高くなる。

5: 感度の高い検査としてエックス線による肺がんの発見がある。

- 答え:3

- 解説:感度は疾患を持つ人が陽性と判断される割合であり、特異度は健康な人が陰性と判断される割合です。感度が高い検査はスクリーニングに適し、特異度が高い検査は確定検査に適します。

- 血液検査は疾患特有のマーカーが発見されれば感度が高い検査ですが、特異度が高いとは一概には言えません。

- 感度が高いと、患者を誤って陰性(偽陰性)とすることが減り、見落としが少なくなります。この選択肢は逆の意味になっているため、間違いです。

- 特異度が高いと、健康な人を患者と誤診することが少なくなり、過剰診断が減ります。この選択肢は正しいです。

- 信頼区間が広いと、取得されたデータの値がばらついているため、再現性は低くなります。この選択肢は間違いです。

- エックス線による肺がんの検査は、健康診断で行われており、1 cm程度の病巣を目視できた場合、感度よりも特異度が高い検査です。この選択肢は感度が高いと誤って記載されているため、間違いです。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第23問

作業療法における効果判定について正しいのはどれか。

1: 再評価は異なる尺度で行う。

2: 自然回復の影響は考慮しない。

3: 可能な限り質的なデータで示す。

4: 結果の前後比較のみで判断する。

5: プログラム再検討の判断材料とする。

- 答え:5

- 解説:作業療法における効果判定は、再評価や自然回復の影響を考慮し、質的・量的データを用いて判断される。また、効果判定の結果はプログラム再検討の判断材料となる。

- 再評価は同一尺度で行い、変化量を前後比較することで効果判定に用いるため、この選択肢は間違いです。

- リハビリテーション介入の効果は、自然回復の影響を十分に考慮して検証する必要があるため、この選択肢は間違いです。

- 質的データも量的データもどちらも重要な指標であり、量的データは質的データよりも再現性が高く、効果判定を客観的に示すため、この選択肢は間違いです。

- 結果の前後比較と、それに影響を与えたと想定される要因(交絡因子)も考慮して効果は判断されるため、この選択肢は間違いです。

- 効果判定の結果は、訓練プログラムを継続と終了、継続する場合には修正を要するか、などの判断材料となるため、この選択肢が正しいです。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第24問

作業分析の目標として適切でないのはどれか。

1: 治療手段としての作業を体系的に理解する。

2: 治療過程を段階づける。

3: 作業の材料、道具を分類する。

4: 作業遂行に必要な患者の能力を明確にする。

5: 作業実施の環境因子を明確にする。

- 答え:3

- 解説:作業分析は介入計画を立案する工程の1つで、作業の特性や難易度を検討し、対象者のニーズや障害特性に応じて環境調整やマッチングを行います。選択肢の中で適切でないものは、作業の材料や道具を分類することです。

- 選択肢1は正しいです。作業分析は作業を治療手段として用いる際に、工程を含めて体系的に理解することができます。

- 選択肢2も正しいです。作業分析には、作業の難易度を検討し、介入手段や順序を組立てることで、治療過程を段階づけることができます。

- 選択肢3は適切でないです。作業に要する材料と道具を分類することは、作業分析の作業環境の調整やマッチングのあとに「計画立案」として行われるもので、作業分析そのものではありません。

- 選択肢4は正しいですが、作業分析は作業側の特性や難易度を検討するものであり、患者の能力を明確にするのは作業療法評価に含まれます。

- 選択肢5は正しいです。作業分析の結果、作業実施の環境因子を明確にすることができます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第25問

栄養評価に適した項目はどれか。2つ選べ。

1: 体 重

2: 血糖値

3: 前腕周囲径

4: 上腕三頭筋筋力

5: 血清アルブミン値

- 答え:1 ・5

- 解説:栄養評価に適した項目は、体重と血清アルブミン値です。体重は栄養状態を直接反映し、血清アルブミン値はタンパク質の状態を示すため、栄養状態の評価に適しています。

- 体重は栄養状態を直接反映するため、栄養評価に適した項目です。適切な体重を維持することは、健康維持に重要です。

- 血糖値は、糖尿病やインスリン抵抗性の評価に用いられる指標ですが、栄養評価には直接関係しません。

- 前腕周囲径は筋肉量や筋力の評価に用いられる指標ですが、栄養評価には直接関係しません。

- 上腕三頭筋筋力は筋力の評価に用いられる指標ですが、栄養評価には直接関係しません。

- 血清アルブミン値は、アミノ酸を原料として主に肝臓で作られるタンパク質で、栄養状態をみる指標です。3.8 g/dL以下は低栄養に注意を要するため、栄養評価に適した項目です。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第26問

身長170 cm、体重60 kgの人のBMIで正しいのはどれか。ただし、値は小数点以下第1位を四捨五入するものとする。

1: 15

2: 17

3: 19

4: 21

5: 23

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第27問

カーテン徴候が陽性の場合、嚥下が障害される期はどれか。

1: 先行期

2: 準備期

3: 口腔期

4: 咽頭期

5: 食道期

- 答え:4

- 解説:カーテン徴候が陽性の場合、嚥下が障害される期は咽頭期です。咽頭期は食物が口腔から咽頭へ移動し、食道へ送り込まれる段階です。この時、嚥下反射が働き、咽頭の筋肉が収縮して食物を食道へ送り込みます。

- 先行期は、食物を口に入れる前の段階であり、嚥下に関与していません。この期間は、食物を見たり、匂いを嗅いだりすることで唾液分泌が促される期です。

- 準備期は、食物を口に入れて咀嚼し、唾液と混ぜることで食塊を作る段階です。この期間は、嚥下に直接関与していませんが、食塊の形成が嚥下の準備を整える重要な過程です。

- 口腔期は、食塊を舌で咽頭へ送る段階です。この期間は、嚥下の過程の一部ですが、カーテン徴候が陽性の場合に嚥下が障害されるのは咽頭期です。

- 咽頭期は正解です。この期間は、食物が口腔から咽頭へ移動し、食道へ送り込まれる段階です。カーテン徴候が陽性の場合、嚥下が障害されるのはこの咽頭期です。

- 食道期は、食道へ送り込まれた食塊が蠕動運動によって胃へ運ばれる段階です。食道上部の「上食道括約筋」が咽頭への逆流を防ぎ、食道下部の「下食道括約筋」が胃食道逆流を防ぐ。この期間は、嚥下の過程の一部ですが、カーテン徴候が陽性の場合に嚥下が障害されるのは咽頭期です。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第28問

上肢の形態計測と方法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕周径―――上腕の最大周囲の長さ

2: 上肢長――――肩峰から中指先端までの長さ

3: 前腕長――――肘関節中央部から手関節中央部までの長さ

4: 手 長――――三角骨と大菱形骨を結ぶ線の中点から中指先端までの長さ

5: 手 厚――――第1中手指節関節部での手背面から手掌面までの直線距離

- 答え:1 ・2

- 解説:上肢の形態計測には様々な方法がありますが、正しい組み合わせは上腕周径と上肢長です。

- 正しい。上腕周径は上腕の最大周囲の長さを測る方法で、筋肉量や脂肪量の評価に使用されます。

- 正しい。上肢長は肩峰から中指先端までの長さを測る方法で、身体のバランスや成長の評価に使用されます。

- 間違い。前腕長は肘関節中央部から手関節中央部までの長さではなく、肘関節中央部から手首までの長さを測る方法です。

- 間違い。手長は三角骨と大菱形骨を結ぶ線の中点から中指先端までの長さではなく、手首から中指先端までの長さを測る方法です。

- 間違い。手厚は第1中手指節関節部での手背面から手掌面までの直線距離ではなく、第3中手指節関節での手背面から手掌面までの直線距離を測る方法です。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第29問

評価法と障害の組合せで正しいのはどれか。

1: BADS―――気分障害

2: MMPI―――注意障害

3: POMS―――視知覚障害

4: SPTA―――記憶障害

5: WCST―――遂行機能障害

- 答え:5

- 解説:この問題では、評価法とそれが対応する障害の組み合わせを正しく選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、ウィスコンシンカード分類検査(WCST)と遂行機能障害です。

- BADS(Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome)は遂行機能障害を評価するための検査であり、気分障害とは関連がありません。

- MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)は、人格特性や精神症状を評価するための検査であり、注意障害とは直接関連がありません。

- POMS(Profile of Mood States)は、現在の気分状態を評価するための検査であり、視知覚障害とは関連がありません。

- SPTA(Serial Position Test of Attention)は存在しない評価法であり、記憶障害とは関連がありません。記憶障害を評価するための検査としては、WMS(Wechsler Memory Scale)があります。

- WCST(ウィスコンシンカード分類検査)は、概念形成、セットの転換障害、反応の柔軟性を調べる遂行機能検査であり、遂行機能障害と関連があります。このため、選択肢5が正しい組み合わせです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第30問

日常生活活動の評価で自記式の評価法はどれか。

1: PULSES

2: Barthel Index

3: 老研式活動能力指標

4: 障害老人の日常生活自立度判定基準

5: Katz Activities of Daily Living Index

- 答え:3

- 解説:日常生活活動の評価で自記式の評価法は、対象者が質問表に自ら記入して評価できる方法である。この問題では、老研式活動能力指標が自記式の評価法である。

- PULSESは、患者の機能レベルを評価するための尺度であり、自記式の評価法ではない。

- Barthel Indexは、ADLの評価表であり、検査者が採点する評価方法であるため、自記式の評価法ではない。

- 老研式活動能力指標は、IADL、知的能動性、社会的役割の下位尺度を対象者が質問表に自ら記入して評価できる自記式の評価法である。

- 障害老人の日常生活自立度判定基準は、介護保険制度の要介護認定で用いられる認定調査または主治医意見書で、専門家により調査されて用いられているため、自記式の評価法ではない。

- Katz Activities of Daily Living Indexは、対象者が実行しているADLを検査者がランク付けする評価方法であり、自記式の評価法ではない。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第31問

関節リウマチの手指にみられる変形のうち、足指にもみられるのはどれか。

1: Z変形

2: マレット指

3: ボタン穴変形

4: オペラグラス変形

5: スワンネック変形

- 答え:2

- 解説:関節リウマチによる手指と足指の変形には様々なタイプがあります。足指にもみられる変形はマレット指です。

- Z変形は、手の母指がIP伸展・MP屈曲する変形で、Z(ジグザグ)型変形とも呼ばれます。足指には見られません。

- マレット指変形はDIP関節のみが屈曲する変形で、手指と足趾の両方にみられるため、正しい答えです。

- ボタン穴変形はPIP屈曲・DIP伸展を伴う変形で、主に手指に見られます。足指には見られません。

- オペラグラス変形(ムチランス変形)は、骨吸収が進行し高度の関節破壊を伴う変形で、手指にみられます。足指には見られません。

- スワンネック変形はMP屈曲・PIP伸展・DIP屈曲を伴う変形で、主に手指に見られます。足指には見られません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第32問

Perthes病で正しいのはどれか。

1: 男児に多い。

2: 好発年齢は2~3歳である。

3: 両側性が約50%に認められる。

4: 大腿骨遠位骨端部の阻血性壊死をきたす。

5: 発症初期のエックス線像の変化は顕著である。

- 答え:1

- 解説:Perthes病は大腿骨頭骨端の特発性無菌性壊死を生じる骨軟骨症で、5~10歳で発生率が高く、男児に多い。通常は片側性であり、特徴的症状は股関節痛および歩行障害である。発症は緩徐であり、進行は遅い。診断ではエックス線写真が使われ、必要であればMRIを撮像して診断および病変の範囲が確定される。

- 選択肢1は正しい。Perthes病は男児に多く、女児の約5倍の発症率がある。

- 選択肢2は間違いである。好発年齢は5~10歳であり、2~3歳ではない。

- 選択肢3は間違いである。Perthes病は通常は片側性であり、両側性が約50%に認められるわけではない。

- 選択肢4は間違いである。Perthes病では大腿骨頭骨端に特発性無菌性壊死が生じるが、大腿骨遠位骨端部の阻血性壊死ではない。

- 選択肢5は間違いである。発症初期のエックス線像では、正常か最小限の扁平化しか示さないことがあり、顕著な変化は見られないことが多い。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第33問

視覚失認について正しいのはどれか。

1: 相貌失認は表情の認知は可能である。

2: 純粋失読は指でなぞると読むことができる。

3: 同時失認は個々の物体や人間の認識ができない。

4: 色彩失認は同じ色のものを選ぶことが困難である。

5: 視覚性物体失認は優位半球前頭葉の障害により生じる。

- 答え:2

- 解説:視覚失認は、視覚的な情報の認識が障害される症状の総称で、相貌失認、純粋失読、同時失認、色彩失認、視覚性物体失認などが含まれる。

- 相貌失認は、顔の識別が困難であるが、表情の認知は可能であるとは限らない。個人の識別ができなくなる症状である。

- 正しい選択肢。純粋失読は、読字が選択的に障害される病態で、発声や書字はおおむね保たれる。指で文字をなぞると少し読めることがある。

- 同時失認では、個々の物体や人間個体のように部分的な認識はできるが、全体場面や集団としての認識が困難である。

- 色彩失認では、色覚は保たれているが、色の名を答えられず、指示することもできない。ただし、同じ色のものを選ぶことが困難であるとは限らない。

- 視覚性物体失認は、目の前にある物体が何であるか答えられない症状で、後頭葉の障害でみられる。優位半球前頭葉の障害ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第34問

皮膚筋炎について正しいのはどれか。

1: 男性に多い。

2: 胸腺腫を合併する。

3: 赤沈は亢進しない。

4: 嚥下障害はきたさない。

5: 近位筋優位の筋力低下をきたす。

- 答え:5

- 解説:皮膚筋炎は、筋炎と皮膚症状を伴う膠原病で、近位筋優位の筋力低下が特徴です。

- 皮膚筋炎は女性に多い疾患であり、男性に多いというのは誤りです。

- 胸腺腫を合併するのは重症筋無力症であり、皮膚筋炎とは異なる疾患です。

- 皮膚筋炎は膠原病を伴うことが多く、赤沈は亢進することが一般的です。この選択肢は誤りです。

- 皮膚筋炎では咽頭筋の筋力低下が見られることがあり、嚥下障害が発生することがあるため、この選択肢は誤りです。

- 皮膚筋炎では近位筋が優位に筋力低下することがあるため、この選択肢が正しいです。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第36問

全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導について正しいのはどれか。

1: 複数の方法を指導する。

2: 一連の動作を一度に指導する。

3: 外乱が少ない環境から開始する。

4: 動作の誤りは口頭指示のみで修正する。

5: 動作の誤りは何度も繰り返し修正する。

- 答え:3

- 解説:全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導では、外乱が少ない環境から開始することが適切です。注意障害がある場合、複数の方法や一連の動作を一度に指導することは困難であり、動作の誤りを修正する際にも工夫が必要です。

- 全般性の注意障害では、容量性の記憶障害が生じやすいため、複数の方法を指導することは適さない。

- 注意障害では、一連の動作のように複数の動作を一度に覚えることが困難。その場合、一連の動作は区切って指導する。

- 注意障害がある場合は、作業に集中できるように、余計な外乱が入りにくい環境から開始した方がよい。この選択肢が正しい。

- 動作の誤りを口頭指示のみで修正しようとしても、口答指示に注意が向いていなかったり、口答指示に注意を払いながら動作修正のような複数の対象へ注意を持続させることが困難。動作の誤りを修正するためには口答指示に限らず、動作が誤りなくできる動作誘導をするなど、正しい動作の習得に集中できるようにするなど、工夫してもよい。

- 持続性の注意障害があると、注意を一定に保つことができないため、誤りを繰り返すことが多く修正が困難である。動作の誤りを修正するには、動作手順を省略・単純化するなど、誤りが出にくい動作へ変更してもよい。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第37問

廃用症候群における症状と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 筋萎縮―――――――装具固定

2: 骨萎縮―――――――機能的電気刺激

3: 下腿浮腫――――――安静保持

4: 起立性低血圧――――塩分制限

5: 深部静脈血栓症―――抗凝固療法

- 答え:5

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって筋肉や骨が萎縮し、機能が低下する症状です。適切な治療法を選択することが重要です。

- 筋萎縮に対して装具固定は適切ではありません。装具固定は関節を安静に保つために使用されますが、筋萎縮の治療にはダイナミックスプリントのように伸張力を発生できるものが適しています。

- 骨萎縮に対して機能的電気刺激は適切ではありません。機能的電気刺激は運動神経を電気刺激で興奮を調整し、骨格筋の収縮を促すため、筋萎縮の予防や神経-筋の再教育に用いられます。

- 下腿浮腫に対して安静保持は適切ではありません。安静によって筋収縮による血管へのポンプ作用が働かずに浮腫が生じます。適切な治療法は、適度な運動や圧迫療法などです。

- 起立性低血圧に対して塩分制限は適切ではありません。塩分制限は高血圧に対して行われます。廃用が原因の起立性低血圧には、姿勢変化前に下肢を運動させることや弾性包帯等で静脈を軽く圧迫して血圧低下を予防する方法が適切です。

- 深部静脈血栓症に対して抗凝固療法は適切です。ヘパリンなどの抗凝固剤は、トロンビン、プロトロンビンなどの血液凝固因子に作用して血液凝固を妨げるため、不動により生じた血栓を治療するのに有効です。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第38問

手背の熱傷に対する急性期のスプリントの関節角度で正しいのはどれか。

1: 手関節屈曲30度

2: MP関節屈曲50度

3: PIP関節屈曲60度

4: DIP関節屈曲30度

5: 母指橈側外転60度

- 答え:2

- 解説:手背の熱傷に対する急性期のスプリントでは、手関節は10~30度伸展位、MP関節は40~60度屈曲位、PIPとDIP関節は伸展位で安静にし、CM関節は対立位かやや外転位、母指は伸展位を保持する。

- 手関節は伸展位を保持させるため、手関節屈曲30度は正しくありません。

- MP関節は40~60度屈曲位で保持するため、MP関節屈曲50度は正しい選択肢です。

- PIP関節は伸展位で保持するため、PIP関節屈曲60度は正しくありません。

- DIP関節は伸展位で保持するため、DIP関節屈曲30度は正しくありません。

- 母指橈側外転60度は、外転位しすぎている点で適切でないため、正しくありません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第39問

中央値の説明として正しいのはどれか。

1: データの最大値から最小値を引いた値

2: 全データの中で最もデータの数が多い値

3: データの総和をデータの個数で割った値

4: データの値を小さい順に並べ変えたとき、真ん中に位置する値

5: 各データから平均値を引いたものを2乗した総和をデータの個数で割った値

- 答え:4

- 解説:中央値はデータを小さい順に並べたときに真ん中に位置する値であり、データの中心傾向を示す指標の一つです。

- データの最大値から最小値を引いた値は「範囲」であり、データのばらつきを示す指標ですが、中央値ではありません。

- 全データの中で最もデータの数が多い値は「最頻値」であり、データの中心傾向を示す指標の一つですが、中央値ではありません。

- データの総和をデータの個数で割った値は「平均値」であり、データの中心傾向を示す指標の一つですが、中央値ではありません。

- データの値を小さい順に並べ変えたとき、真ん中に位置する値は「中央値」であり、データの中心傾向を示す指標の一つです。この選択肢が正しい答えです。

- 各データから平均値を引いたものを2乗した総和をデータの個数で割った値は「分散」であり、データのばらつきを示す指標ですが、中央値ではありません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

認知症のBPSD〈Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia〉の評価尺度はどれか。

1: ADAS

2: CDR

3: MMSE

4: NPI

5: PSMS

- 答え:4

- 解説:この問題では、認知症のBPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)の評価尺度を尋ねています。正解はNPI(Neuropsychiatric Inventory)で、認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価方法です。

- ADAS(Alzheimer’s Disease Assessment Scale)は認知症の重症度を調べる検査で、見当識、記憶、言語機能、行為・構成能力についての評価を行います。MMSEよりも記憶、構成能力に重点が置かれていますが、BPSDの評価尺度ではありません。

- CDR(Clinical dementia rating)は記憶を中心とした認知機能障害の重症度評価尺度で、対象者の診察や、対象者を知るものからの行動観察情報により行動を評価します。しかし、BPSDの評価尺度ではありません。

- MMSE(Mini Mental State Examination)は認知障害の簡便な評価方法で、30点満点のうち23点以下で明確な障害を示します。しかし、BPSDの評価尺度ではありません。

- NPI(Neuropsychiatric Inventory)は認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価方法で、検査用紙に従って検査者が用意された質問項目(妄想、幻覚、興奮、うつ、不安、多幸、無関心、脱抑制、易怒性、異常行動、夜間行動、食行動)に沿って介護者に半構造化面接により評価を行います。このため、正解はNPIです。

- PSMS(Physical Self-Maintenance Scale)は認知症者のADL評価法で、在宅者、施設入所者に対しても施行可能であり、排泄、食事、着替、身繕い、移動能力、入浴の6つの基本的生活機能を各5段階で評価します。しかし、BPSDの評価尺度ではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第41問

職場の作業に近い13種類の課題から構成される職業評価はどれか。

1: 内田クレペリン精神検査

2: GATB

3: 障害者用就職レディネス・チェックリスト

4: マイクロタワー法

5: MODAPTS

- 答え:4

- 解説:マイクロタワー法は職場における作業に類似したサンプルを実際に用い、対象者の職業能力、作業態度や意欲、心身の耐久力など、総合的な職業適性を測定する作業見本法の一つ。13の作業課題を小集団で実施する。

- 内田クレペリン精神検査は、一定時間計算させ続けることで、作業力、集中力、注意力などの作業能力と性格傾向を知ることができる評価法ですが、職場の作業に近い13種類の課題から構成される職業評価ではありません。

- GATB(General Aptitude Test Battery)は一般職業適性検査で、9つの適性能(知的能力、言語能力、数理能力、書記的知覚、空間判断力、形態知覚、運動共応、指先の器用さ、手腕の器用さ)を測定できますが、職場の作業に近い13種類の課題から構成される職業評価ではありません。

- 障害者用就職レディネス・チェックリストは、6つの興味領域(現実的、研究的、芸術的、社会的、企業的、慣習的)について、興味の強さと職業遂行の自信度を測ることにより、職業に関する自分のイメージをチェックしたり、進路選択への参考にできますが、職場の作業に近い13種類の課題から構成される職業評価ではありません。

- マイクロタワー法は職場における作業に類似したサンプルを実際に用い、対象者の職業能力、作業態度や意欲、心身の耐久力など、総合的な職業適性を測定する作業見本法の一つです。13の作業課題を小集団で実施するため、この問題の答えはマイクロタワー法です。

- MODAPTS(MODular Arrangement of Predetermined Time Standards)は工場にあるような器具を使用して作業動作時間測定を行う方法ですが、職場の作業に近い13種類の課題から構成される職業評価ではありません。MODAPTS法は身体部位による動作テストを主としたものです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第42問

統合失調症に対する作業療法で、ICFの構成要素の「活動」に分類されるのはどれか。

1: 認知の機能

2: 社会生活技能

3: 思考機能の統合

4: 社会からの隔離

5: 生物学的なストレス脆弱性

- 答え:2

- 解説:ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、人間の生活機能と障害の分類法であり、心身機能、活動、参加、環境因子、個人因子の5つの構成要素がある。この問題では、統合失調症に対する作業療法で「活動」に分類されるものを求めている。

- 認知の機能は、個体としての身体と精神活動、視覚・聴覚、内臓諸臓器の機能であり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 社会生活技能は、「活動」に分類される。活動は動作を実行する目的があり、行動を構成する複数の動作からなる。歩行・移動、ADLから、調理・掃除などの家事行為・職業上の行為・余暇活動(趣味やスポーツなど)を実行するための能力が含まれる。このため、正しい答えは2です。

- 思考機能の統合は、個人が行動を発現する基盤となる高次機能の1つであり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 社会からの隔離は、個人の意思と行動とは別に、規則や倫理といった集団による社会規範などにより個人の「心身機能」や「活動」に影響を与えるものであり、「環境因子」に含まれるため、この問題の答えではありません。

- 生物学的なストレス脆弱性は、個体の心理特性であり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第43問

てんかんについて正しいのはどれか。

1: 不眠はてんかん発作を誘発しやすい。

2: 重症度の評価に知能テストが有効である。

3: てんかん発作時には意識障害が必発である。

4: West症候群の発症のピークは3~5歳である。

5: 特発性てんかんは明らかな脳器質性の原因が認められる。

- 答え:1

- 解説:てんかんは脳の神経細胞が過剰に興奮し、発作を引き起こす慢性的な病気で、全般発作と部分発作に分類される。睡眠不足やストレスなどが発作の引き金となることがある。

- 不眠はてんかん発作を誘発しやすくなる要因の一つであり、正しい。睡眠不足やストレス、過労、飲酒、薬の飲み忘れなどが発作の引き金となることがある。

- 重症度の評価に知能テストは有効ではない。てんかんは知能の高低に関わらず発症するため、知能テストをてんかん自体の評価に用いる意味はほとんどない。

- てんかん発作時に必ず意識障害が起こるわけではない。単純部分発作という意識障害を伴わない発作も存在する。

- West症候群は乳児期に発症する薬剤抵抗性のてんかんであり、3~5歳ではなく、通常は生後3~7ヶ月頃に発症する。

- 特発性てんかんは明らかな脳器質性の原因が認められない。特発性の病気はその原因が不明なものである。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第44問

前頭側頭型認知症の初期症状はどれか。

1: 失禁がある。

2: 着替えができない。

3: 物忘れが多くなる。

4: 買い物から帰れない。

5: 自分本位にふるまう。

- 答え:5

- 解説:前頭側頭型認知症は、抽象的な考えや注意維持が困難になる症状で、初期症状には個人差がありますが、不適切な行動が増えることが特徴です。ADLは保たれており、時間・日付・場所に関する認識も維持されます。

- 失禁は前頭側頭型認知症の特異的な初期症状ではありません。ADLは保たれるため、失禁が特に見られることはないです。

- 前頭側頭型認知症ではADLが保たれるため、着替えができないという症状は初期症状としては珍しいです。

- 前頭側頭型認知症では記憶が保たれるため、物忘れが多くなるという症状は初期症状としては見られません。

- 前頭側頭型認知症では時間・日付・場所に関する認識が維持されるため、買い物から帰れないという症状は初期症状としては見られません。

- 前頭側頭型認知症の初期症状として、自分本位にふるまう、遠慮をしなくなる、失礼な発言が増える、性的な興味が異常に強くなるなど、不適切な行動が増えることが特徴です。この選択肢が正しいです。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第45問

躁病相の初期評価時に得るべき情報として適切でないのはどれか。

1: 問題行動に対する本人の捉え方

2: 本人が社会で担ってきた役割

3: 処方されている薬物

4: 睡眠の状態

5: 併存疾患

- 答え:1

- 解説:躁病相の初期評価では、患者の社会的役割、処方されている薬物、睡眠状態、併存疾患などの情報が重要です。しかし、問題行動に対する本人の捉え方は、躁状態の初期では現実検討の不足が見られるため、適切な評価項目ではありません。

- 問題行動に対する本人の捉え方は、躁状態の初期では現実検討の不足が見られ、現実と照合して隔たりがあるため、初期評価には適切ではありません。症状が落ち着き、回復期に進んだところで問題行動への振り返りを行うことが望ましい。

- 本人が社会で担ってきた役割は、家庭や社会での役割が患者の病態の背景を知る上で重要であり、初期の評価項目として適切です。

- 処方されている薬物についての情報は、薬物療法が初期に行われることがあるため、効用を確認するために重要であり、初期評価項目として適切です。

- 睡眠の状態は、躁病相の初期では休息を取ることや患者自身で行動をコントロールできることを目標とされるため、初期の情報収集項目として適切です。

- 併存疾患についての情報は、躁病相とともに疾患が併存することがあるため、治療経過を追うためにも初期に情報を得ておくことが望ましいです。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第46問

回復初期のうつ病患者への作業療法で正しいのはどれか。

1: 指示は詳細に行う。

2: 自己決定の経験を促す。

3: 励ましながら活動を行う。

4: 1回の活動時間は短くする。

5: 長期間継続できる作業を勧める。

- 答え:4

- 解説:回復初期のうつ病患者に対する作業療法では、患者の状態に合わせた適切な指導やサポートが重要です。回復初期では、集中力が完全でないため、1回の活動時間を短くすることが適切です。

- 回復初期のうつ病患者は、ためらいがちな気分がまだあるため、指示は簡潔に行う方が適切です。詳細な指示は心理負担となることがあるため、この選択肢は正しくありません。

- 回復初期のうつ病患者には、自己決定の経験を促すことは心理負担となることがあるため、この選択肢は正しくありません。患者が何かを始めるきっかけとして、適切なサポートが必要です。

- 回復初期のうつ病患者は、面白さや楽しさを実感できていない時期であるため、安易な励ましは適切ではありません。病気が必ず回復することや、スタッフが回復を支援することを伝えることが重要です。この選択肢は正しくありません。

- 回復初期のうつ病患者は、集中力が完全でないため、1回の活動時間を短くすることが適切です。短時間の活動を通して、患者の回復をサポートすることができます。この選択肢は正しいです。

- 回復初期のうつ病患者には、直接的な満足が得られる活動が適切です。長期間継続できる作業は、患者に面白さや興味があることが条件となりますが、回復初期ではまだその段階には至っていないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第47問

パニック障害に対する作業療法導入初期の作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: リラクセーションを練習する。

2: 集団作業療法で役割を持たせる。

3: 作業活動を通して自己洞察を促す。

4: スポーツ活動で体力の向上を促す。

5: パニック発作の不安がある場合は作業療法を中止する。

- 答え:1

- 解説:パニック障害は突然の発作が生じ、生活に支障をきたす状態で、曝露療法や認知行動療法が行われる。作業療法導入初期では、患者が作業療法に慣れていないため、リラクセーションを練習することが適切である。

- リラクセーションを練習することは適切であり、導入初期に患者がストレスを感じやすいため、リラックスするための練習が行われる。

- 導入期は患者の不安を高めないように個別から開始し、集団であっても「参加するだけでよい」とするような配慮が必要である。回復期になれば、集団作業療法で役割を持たせることができる。

- 抑圧されている不安や葛藤に関する話題は、患者のパニック発作を誘発する危険があるため、特に導入期では禁忌である。

- 導入期で体力が低下しているときは、休息・休眠がとれているかを確認し、運動よりも生活時間をマネジメントして体力の回復を目標とする。回復期では軽いスポーツやゲームなどを行って体力の向上を促すことができる。

- パニック障害の患者には予期不安があるため、導入期には患者自身が活動中にパニックの症状が生じる不安を呈することや、実際に発作が生じることがある。しかし、それ自体で作業療法を中止する必要はない。発作があった場合は様子を観察し、過呼吸による危険な状態でなければ、あえて症状にはふれずにおいてもよい。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第48問

ギャンブル障害(病的賭博)について誤っているのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 反復性である。

3: 患者の利益を損なう。

4: 合理的な動機を欠いている。

5: 統制できない衝動に関連する。

- 答え:1

- 解説:ギャンブル障害(病的賭博)は、賭博行為が繰り返され、経済的損失や社会的結果を招くにもかかわらず、患者が賭博への衝動を統制できない状態を指します。ICD-10の診断ガイドラインによる定義では、病的賭博は男性に多いことが示されています。

- 病的賭博は女性ではなく、男性に多いとされています。これは、男性がリスクを取る傾向が強いため、賭博にハマりやすいと考えられます。

- 病的賭博は反復性があり、賭博行為が持続的に繰り返されることが特徴です。この選択肢は正しいです。

- 病的賭博は患者の利益を損なうことが一般的で、経済的損失や家族関係の悪化、個人的生活の崩壊などの不利な社会的結果を招くことがあります。この選択肢は正しいです。

- 病的賭博は合理的な動機を欠いており、不利な社会的結果を招くことがわかっていても、賭博を続けることが特徴です。この選択肢は正しいです。

- 病的賭博は統制できない衝動に関連しており、患者は賭博への衝動を抑えることができないことが特徴です。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第49問

作業療法実践時の標準的な感染症予防策として正しいのはどれか。

1: 機器や道具の消毒は1日1回行う。

2: 屋外での作業療法活動では感染予防は必要ない。

3: 活動中は作業療法室内の湿度を40%以下に保つ。

4: 手洗いは抗菌性の石鹸を使用し5秒程度洗浄する。

5: 活動中に患者が出血した場合は手袋をして対処する。

- 答え:5

- 解説:感染症予防策は、感染経路の遮断、病原体の排除、宿主の抗体力の向上の3要因に対策がある。適切な湿度や手洗いの方法、手袋の使用などが重要である。

- 機器や道具の消毒は使用毎に行うべきであり、1日1回では不十分である。

- 感染対策は屋外・屋内を問わず必要であり、屋外での作業療法活動でも感染予防が必要である。

- 湿度40%以下ではなく、標準的な感染症予防策としては湿度40〜70%が適切である。

- 手洗いはハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2セット繰り返すのが適切であり、5秒程度の洗浄では不十分である。

- 血液、体液、分泌物(汗を除く)、排泄物等に触れる場合は手袋を着用するのが適切な感染症予防策であるため、正しい選択肢である。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第50問

個人情報保護の観点から、事例報告における記載内容と記載方法の組合せで正しいのはどれか。

1: 患者氏名――――K.R

2: 生年月日――――1970年12月1日

3: 年 齢―――――50歳代前半

4: 現住所―――――東京都千代田区霞が関1-2-2

5: 職 業―――――公務員(厚生労働省勤務)

- 答え:3

- 解説:個人情報保護の観点から、事例報告においては個人が特定される恐れのある情報は避けるべきです。年齢や職業などの情報は、特定されない範囲で記載することができます。

- 患者氏名のイニシャルでは個人が特定される危険があるため、避けるべきです。また、1人の事例報告の場合は氏名そのものが不要で、複数の患者の場合は匿名化する方法を取るべきです。

- 生年月日は個人が特定される恐れがあるため、記載しない方が良いです。

- 年齢は生活年齢を記載してよく、年齢により報告の内容に影響がない場合は年代表記でも問題ありません。この選択肢は正しいです。

- 現住所の地番まで記載すると個人を特定することができるため、記載してはいけません。居住地域名は地域により異なる社会資源を得るための情報として必要ならば記載できます。

- 職業は社会活動の情報として、業種名・業態名を記載してもよいです。ただし、社名は記載しない方が良いです。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第52問

膝関節半月板について正しいのはどれか。

1: 内縁は外縁より厚い。

2: 外縁は外側側副靱帯に付着する。

3: 外縁は血行により栄養されている。

4: 内側半月板の形状はO字状である。

5: プロテオグリカン量は関節軟骨より多い。

- 答え:3

- 解説:膝関節半月板は、膝関節の安定性や衝撃吸収を助ける構造であり、内側半月板と外側半月板の2つがあります。外縁は内縁より厚く、血行により栄養されています。また、内側半月板の形状はC字状で、外側半月板はO字状です。

- 選択肢1は間違いです。外縁は内縁より厚く、関節包内面に付着しています。内縁は薄く、付着していないため遊離しています。

- 選択肢2は間違いです。外側半月板は外側側副靱帯に付着していません。

- 選択肢3は正解です。外縁は直接的に血管から栄養が供給されています。一方、内縁は関節液から栄養が供給されています。

- 選択肢4は間違いです。内側半月板の形状はC字状で、外側半月板はO字状です。

- 選択肢5は間違いです。半月板は線維軟骨で、膠原線維を多く含んでいます。関節軟骨は硝子軟骨で、膠原線維とプロテオグリカンを多く含んでいます。プロテオグリカン量は半月板より関節軟骨の方が多いです。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第53問

深部反射と反射中枢の組合せで誤っているのはどれか。

1: 上腕二頭筋反射 ── C5・6

2: 上腕三頭筋反射 ── C7・8

3: 腕橈骨筋反射 ── C8・Thl

4: 膝蓋腱反射 ── L2~4

5: アキレス腱反射 ── Sl・2

- 答え:3

- 解説:深部反射は、筋肉の伸張を感知し、適切な反応を引き起こす神経反射であり、それぞれの反射には特定の脊髄神経節が関与している。この問題では、深部反射とその反射中枢の組み合わせに関して正しいものを選ぶ。

- 上腕二頭筋反射は、上腕二頭筋の伸張を感知し、適切な反応を引き起こす反射であり、その反射中枢はC5・6であるため、正しい組み合わせである。

- 上腕三頭筋反射は、上腕三頭筋の伸張を感知し、適切な反応を引き起こす反射であり、その反射中枢はC7・8(主にC7)であるため、正しい組み合わせである。

- 腕橈骨筋反射の反射中枢は、C5,C6(主にC6)であり、誤りのため正解である。C8・Thlは、回内筋反射である。

- 膝蓋腱反射は、膝蓋腱の伸張を感知し、適切な反応を引き起こす反射であり、その反射中枢はL2~4であるため、正しい組み合わせである。

- アキレス腱反射は、アキレス腱の伸張を感知し、適切な反応を引き起こす反射であり、その反射中枢はL5、Sl・2であるため、正しい組み合わせである。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第54問

自律神経作用と支配する節前ニューロンの起始レベルとの組合せで正しいのはどれか。

1: 細気管支の収縮 ── 頸 髄

2: 顔面の汗腺の発汗 ── 延 髄

3: 消化管蠕動の亢進 ── 腰 髄

4: 瞳孔散大筋の収縮 ── 胸 髄

5: 内尿道括約筋の収縮 ── 仙 髄

- 答え:4

- 解説:この問題では、自律神経作用とそれを支配する節前ニューロンの起始レベルを正しく組み合わせた選択肢を選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、瞳孔散大筋の収縮と胸髄であるため、選択肢4が正解です。

- 細気管支の収縮は、迷走神経が起始であり、頸髄ではなく延髄レベルであるため、選択肢1は誤りです。

- 顔面の汗腺の発汗は、延髄ではなく胸髄が起始レベルであるため、選択肢2は誤りです。

- 消化管蠕動の亢進は、迷走神経が起始であり、腰髄ではなく延髄レベルであるため、選択肢3は誤りです。

- 瞳孔散大筋の収縮は、胸髄が起始レベルであるため、選択肢4は正しいです。瞳孔散大筋は、交感神経系によって支配され、緊張や興奮などの状況で瞳孔が拡大することがあります。

- 内尿道括約筋の収縮は、仙髄ではなく腰髄が起始レベルであるため、選択肢5は誤りです。内尿道括約筋は、排尿を制御するための筋肉で、骨盤底筋群の一部を構成しています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第55問

反回神経支配でないのはどれか。

1: 横披裂筋

2: 甲状披裂筋

3: 輪状甲状筋

4: 後輪状披裂筋

5: 披裂喉頭蓋筋

- 答え:3

- 解説:反回神経は咽頭筋を支配し、嚥下時の声門の閉鎖が基本的な機能である。選択肢の筋肉のうち、輪状甲状筋だけが反回神経支配ではなく、迷走神経支配である。

- 横披裂筋は声門を閉鎖する作用を持ち、反回神経支配であるため、この選択肢は正しくない。

- 甲状披裂筋は声帯の開閉する作用を持ち、反回神経支配であるため、この選択肢は正しくない。

- 輪状甲状筋は声帯を引き伸ばす作用を持ち、迷走神経支配であるため、この選択肢が正解である。

- 後輪状披裂筋は声門を開大する作用を持ち、反回神経支配であるため、この選択肢は正しくない。

- 披裂喉頭蓋筋は喉頭口を閉じる作用を持ち、反回神経支配であるため、この選択肢は正しくない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第56問

心臓について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 右房室弁は三尖弁である。

2: 冠静脈洞は左心房に開口する。

3: 大動脈弁には腱索が付着する。

4: Valsalva洞は肺動脈の起始部に位置する。

5: 左冠動脈は心室中隔前方2/3に血液を送る。

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、心臓に関する正しい知識を2つ選ぶ必要があります。正しい選択肢は1と5で、それぞれ右房室弁が三尖弁であることと、左冠動脈が心室中隔前方2/3に血液を送ることを示しています。

- 選択肢1は正しいです。右房室弁は三尖弁と呼ばれ、心臓の右房と右室の間に位置しています。これに対して、左房室弁は僧帽弁と呼ばれ、二尖弁とも呼ばれます。

- 選択肢2は間違いです。冠静脈洞は右心房に開口します。冠静脈洞は心臓の筋肉に酸素を供給した後の酸素が少ない血液を右心房に戻す役割を果たしています。

- 選択肢3は間違いです。大動脈弁には腱索が付着しません。腱索は心臓の僧帽弁と三尖弁に付着しており、弁の閉鎖を助ける役割を果たしています。

- 選択肢4は間違いです。Valsalva洞は大動脈の起始部に位置しています。Valsalva洞からは左冠動脈と右冠動脈が分岐し、心臓に酸素と栄養を供給します。

- 選択肢5は正しいです。左冠動脈は心室中隔前方2/3に血液を送ります。左冠動脈は左前下行枝と左回旋枝に分岐し、心臓の前方部分に酸素と栄養を供給します。対照的に、右冠動脈は右房、右室、左側下壁、後壁、中壁下1/3、および刺激伝導系を支配しています。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第57問

胃の解剖について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胃体部に胃底腺がある。

2: 食道と胃の境に噴門が位置する。

3: 角切痕から近位部が幽門前庭である。

4: 胃酸を分泌する腺は胃底部に多くみられる。

5: 大弯は肝胃間膜によって肝臓と結合している。

- 答え:1 ・2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第58問

副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。

1: レニン

2: アンドロゲン

3: コルチゾール

4: アルドステロン

5: ノルアドレナリン

- 答え:5

- 解説:副腎髄質から分泌されるホルモンはアドレナリンとノルアドレナリンであり、交感神経が優位になると副腎中央部にある副腎髄質から分泌されます。

- レニンは副腎髄質からではなく、腎糸球体血管極付近にある輸入動脈の平滑筋細胞から分泌されるため、この選択肢は誤りです。

- アンドロゲンは副腎髄質からではなく、精巣のライディッヒ間細胞から分泌されるため、この選択肢は誤りです。

- コルチゾールは副腎髄質からではなく、副腎皮質から分泌されるため、この選択肢は誤りです。

- アルドステロンは副腎髄質からではなく、副腎皮質から分泌されるため、この選択肢は誤りです。

- ノルアドレナリンは副腎髄質から分泌されるため、この選択肢は正解です。アドレナリンも副腎髄質から分泌されますが、選択肢には含まれていません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第59問

光が角膜から網膜に達する経路で正しいのはどれか。

1: 硝子体 ── 前眼房 ── 瞳 孔 ── 水晶体

2: 水晶体 ── 瞳 孔 ── 前眼房 ── 硝子体

3: 前眼房 ── 瞳 孔 ── 硝子体 ── 水晶体

4: 前眼房 ── 瞳 孔 ── 水晶体 ── 硝子体

5: 瞳 孔 ── 前眼房 ── 水晶体 ── 硝子体

- 答え:4

- 解説:光は角膜から入り、前眼房、瞳孔、水晶体、硝子体の順に進み、網膜に達する。網膜からは視神経乳頭、視神経、視覚中枢に伝わる。

- 選択肢1は硝子体が最初に来ているため、正しい経路ではありません。

- 選択肢2は水晶体が最初に来ており、前眼房と硝子体の順序が逆になっているため、正しい経路ではありません。

- 選択肢3は前眼房が最初に来ていますが、硝子体と水晶体の順序が逆になっているため、正しい経路ではありません。

- 選択肢4は正しい経路で、光は前眼房、瞳孔、水晶体、硝子体の順に進み、網膜に達します。

- 選択肢5は瞳孔が最初に来ており、前眼房がその後に来ているため、正しい経路ではありません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第60問

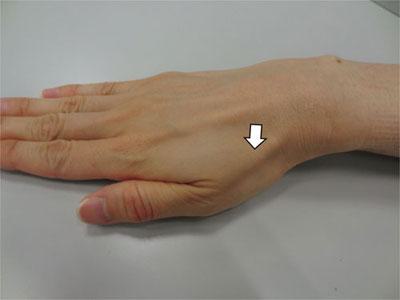

右手背部の写真を示す。矢印が示す腱はどれか。

1: 短母指伸筋腱

2: 長母指伸筋腱

3: 母指内転筋腱

4: 短母指外転筋腱

5: 長母指外転筋腱

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第61問

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1: 筋小胞体はCa2+を貯蔵している。

2: 活動電位は筋収縮に先行して発生する。

3: 神経筋接合部にはニコチン受容体が分布する。

4: 支配神経に単一の刺激を加えると強縮が起こる。

5: 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。

- 答え:4

- 解説:骨格筋の収縮に関する知識を確認する問題です。筋小胞体の役割や活動電位の関係、神経筋接合部の構造、刺激と収縮の関係、階段現象について理解しておく必要があります。

- 筋小胞体はCa2+を貯蔵しており、筋収縮時に放出されることで筋収縮が引き起こされます。このため、選択肢1は正しいです。

- 活動電位は筋収縮に先行して発生し、これによって筋収縮が生じます。選択肢2は正しいです。

- 神経筋接合部にはニコチン受容体が分布し、神経終末から放出されるアセチルコリンが受容体に結合することで筋収縮が引き起こされます。選択肢3は正しいです。

- 支配神経に単一の刺激を加えると単収縮が起こりますが、強縮は頻回の刺激が必要です。このため、選択肢4は誤りであり、正解です。

- 単収縮が連続して起こるように反復刺激を加えると、収縮力は次第に大きくなる現象を階段現象といいます。選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第62問

シナプス前膜の脱分極に続いて軸索終末に流入するのはどれか。

1: カルシウムイオン

2: ガンマアミノ酪酸

3: グルタミン酸

4: ナトリウムイオン

5: リン酸イオン

- 答え:1

- 解説:シナプス前膜の脱分極後、カルシウムイオンが軸索終末に流入し、神経伝達物質が放出される。他の選択肢は、神経伝達物質や他のイオンであり、軸索終末に流入するものではない。

- カルシウムイオンは正解であり、シナプス前膜の脱分極後に軸索終末に流入し、神経伝達物質の放出を促す。

- ガンマアミノ酪酸は抑制性神経伝達物質であり、シナプス後膜でガンマアミノ酪酸受容体に結合する。軸索終末に流入するものではないため、誤りである。

- グルタミン酸は興奮性神経伝達物質であり、シナプス後膜でグルタミン酸受容体に結合する。軸索終末に流入するものではないため、誤りである。

- ナトリウムイオンは軸索での興奮伝導に関与し、シナプス後膜で働く。軸索終末に流入するものではないため、誤りである。

- リン酸イオンは細胞内の小胞体膜のイノシトール1,4,5-酸リン酸受容体に結合し、カルシウムイオンの放出に関与する。軸索終末に流入するものではないため、誤りである。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第63問

TypeⅡと比べてTypeⅠの筋線維の特徴で正しいのはどれか。

1: 易疲労性がある。

2: 解糖系酵素活性が低い。

3: 収縮速度が速い。

4: ミオグロビンが少ない。

5: ミトコンドリアが少ない。

- 答え:2

- 解説:筋線維には大きく分けてTypeⅠとTypeⅡがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。TypeⅠは疲労耐性が高く、解糖系酵素活性が低い遅筋線維で、ミオグロビンやミトコンドリアが多いのが特徴です。一方、TypeⅡは易疲労性があり、解糖系酵素活性が高く、収縮速度が速い速筋線維で、ミオグロビンやミトコンドリアが少ないのが特徴です。

- 易疲労性はTypeⅡの筋線維の特徴であり、TypeⅠの筋線維ではないため誤りです。TypeⅠは疲労耐性が高い筋線維です。

- 解糖系酵素活性が低いのはTypeⅠの筋線維の特徴であり、正しいです。TypeⅡの筋線維は解糖系酵素活性が高いため、短時間で大きな力を発揮できます。

- 収縮速度が速いのはTypeⅡの筋線維の特徴であり、TypeⅠの筋線維ではないため誤りです。TypeⅠは遅筋線維であり、収縮速度が遅いです。

- ミオグロビンが少ないのはTypeⅡの筋線維の特徴であり、TypeⅠの筋線維ではないため誤りです。TypeⅠは赤筋であり、ミオグロビンが多く含まれています。

- ミトコンドリアが少ないのはTypeⅡの筋線維の特徴であり、TypeⅠの筋線維ではないため誤りです。TypeⅠの筋線維はミトコンドリアが多く、持久力があることが特徴です。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第64問

心音または心電図波形と心周期における現象との組合せで正しいのはどれか。

1: 心音のⅠ音 ── 僧帽弁の閉鎖

2: 心音のⅡ音 ── 大動脈弁の開放

3: 心電図のP波 ── His束の伝導

4: 心電図のQRS波 ── 洞房結節の伝導

5: 心電図のT波 ── 心室筋の脱分極

- 答え:1

- 解説:この問題では、心音や心電図波形とそれらが示す心周期の現象との正しい組み合わせを選ぶ必要があります。心音は心臓の弁の開閉による音であり、心電図波形は心臓の電気的活動を示します。

- 心音のⅠ音は、僧帽弁と三尖弁の閉鎖音であり、心房収縮時に起こります。これは正しい組み合わせです。

- 心音のⅡ音は、肺動脈弁および大動脈弁の閉鎖音であり、心室収縮時に起こります。大動脈弁の開放ではなく、閉鎖が正しいため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のP波は、心房の脱分極(興奮)を示し、心房収縮の開始を示します。His束の伝導はP波とQ波の間で起こるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のQRS波は、心室中隔と心室筋の脱分極(興奮)を示し、心室収縮の開始を示します。洞房結節の伝導はP波の開始点であるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のT波は、心室の再分極を示し、心室収縮の終了と心室弛緩の開始を示します。心室筋の脱分極はQRS波で示されるため、この選択肢は誤りです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第65問

抗体を産生するのはどれか。

1: 赤血球

2: 好中球

3: 好酸球

4: リンパ球

5: 血小板

- 答え:4

- 解説:抗体を産生するのはリンパ球であり、それぞれの選択肢にある細胞はそれぞれ異なる機能を持っている。

- 赤血球は抗体を産生する機能は持っておらず、酸素を細胞に運搬し、二酸化炭素を運び去るなど循環に関与している。

- 好中球は抗体を産生する機能は持っておらず、炎症部位で異物の貪食作用に関与している。

- 好酸球は抗体を産生する機能は持っておらず、アレルギー反応の制御作用を持ち、アレルギー疾患や寄生虫、腫瘍などに関与している。

- リンパ球は抗体を産生し、免疫作用を持つため正解である。

- 血小板は抗体を産生する機能は持っておらず、血液の凝固作用に関与している。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第66問

脂質の消化吸収について正しいのはどれか。

1: 胆汁は胆嚢で生成される。

2: 胆汁酸はコレステロールから生合成される。

3: トリプシンがトリグリセリドを分解する。

4: Oddi括約筋の弛緩により胆汁が空腸へ放出される。

5: ミセル内の脂質消化物は輸送蛋白により小腸上皮細胞内へ取り込まれる。

- 答え:2

- 解説:脂質の消化吸収に関する正しい選択肢は、胆汁酸がコレステロールから生合成されるという選択肢2です。他の選択肢は、胆汁の生成場所や消化酵素の働き、脂質消化物の吸収方法などに関する誤った情報が含まれています。

- 選択肢1は誤りです。胆汁は肝臓で生成され、胆嚢では胆汁の濃縮と貯蔵が行われます。胆嚢では胆汁の生成は行われていません。

- 選択肢2は正しいです。胆汁酸は、肝臓でコレステロールから生合成されるステロイド化合物であり、脂質の消化吸収に重要な役割を果たします。

- 選択肢3は誤りです。トリプシンはタンパク質を分解する酵素であり、トリグリセリドの分解はリパーゼが行います。

- 選択肢4は誤りです。Oddi括約筋の弛緩により胆汁が十二指腸へ放出されます。空腸ではなく、十二指腸へ放出されることが正しい情報です。

- 選択肢5は誤りです。ミセル内の脂質消化物は、輸送蛋白が関与せずに小腸上皮細胞内へ取り込まれます。輸送蛋白が関与するのは、グルコースが小腸に吸収されるときなどです。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第67問

排便機構で正しいのはどれか。

1: 排便中枢は第5腰髄にある。

2: S状結腸に糞便が到達すると便意を感じる。

3: 直腸壁からの求心路は陰部神経を経由する。

4: 骨盤神経の刺激で内肛門括約筋抑制が起こる。

5: 大腸内容物を肛門側に輸送するのは分節運動である。

- 答え:4

- 解説:排便機構に関する問題で、正しい選択肢は骨盤神経の刺激で内肛門括約筋抑制が起こることを示す選択肢4です。他の選択肢は、排便中枢の位置や便意の発生、求心路、大腸内容物の輸送に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。排便中枢は第2~4仙椎に存在し、第5腰髄ではありません。

- 選択肢2は間違いです。便意は、直腸に便が貯留し、直腸壁の伸張によって生じます。S状結腸ではなく、直腸に糞便が到達したときに便意を感じます。

- 選択肢3は間違いです。直腸壁からの求心路は骨盤神経を経由します。陰部神経は、肛門括約筋の制御や感覚を司っていますが、直腸壁からの求心路とは関係ありません。

- 選択肢4は正解です。骨盤神経の刺激によって内肛門括約筋抑制が起こります。これにより、排便が可能になります。また、下腹神経の刺激により内肛門括約筋収縮が起こります。

- 選択肢5は間違いです。大腸内容物を肛門側に輸送するのは蠕動運動です。分節運動は、小腸で行われます。蠕動運動、分節運動、振子運動を繰り返し運搬されることで、消化管の内容物が移動します。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第68問

月経について誤っているのはどれか。

1: 分泌期は14日間である。

2: 月経期は基礎体温が高温相になる。

3: 月経期は子宮内膜の機能層が剥離する。

4: 子宮内膜の増殖は卵胞ホルモンの作用による。

5: 増殖期には子宮内膜の厚さは約5 mmとなる。

- 答え:2

- 解説:月経に関する知識を問う問題です。月経は子宮内膜の周期的な変化であり、増殖期、分泌期、月経期に分かれています。それぞれの期間や特徴を理解することが重要です。

- 分泌期は14日間であるのは正しいです。分泌期は子宮内膜が分泌物を産生し、受精卵の着床を準備する期間です。

- 月経期は基礎体温が高温相になるというのは誤りです。月経期は基礎体温が低温相になります。高温相は排卵期になります。

- 月経期は子宮内膜の機能層が剥離するというのは正しいです。月経期では子宮内膜の機能層が剥離し、基底層は剥離せず残ります。

- 子宮内膜の増殖は卵胞ホルモンの作用によるというのは正しいです。卵胞ホルモンは子宮内膜の増殖・肥厚を促進し、この期間を増殖期といいます。

- 増殖期には子宮内膜の厚さは約5 mmとなるというのは正しいです。月経終了時には、子宮内膜の厚さは約1 mmしかありませんが、増殖期には約5 mmまで厚くなります。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第69問

エネルギー代謝で誤っているのはどれか。

1: 安静時代謝量は基礎代謝量より小さい。

2: 基礎代謝量はホルモンの影響を受ける。

3: 安静時代謝量は体重減少により低下する。

4: 呼吸商は脂肪の燃焼が多くなると低下する。

5: 代謝当量1単位は酸素3.5 mL/kg/分の摂取量を基準としている。

- 答え:1

- 解説:この問題では、エネルギー代謝に関する知識を問うています。エネルギー代謝は、生物が生命活動を維持するために行われるエネルギーの生成、消費、変換のプロセスです。選択肢の中で誤っているものを見つけることが求められています。

- 安静時代謝量は、基礎代謝、特異動的作用、体温調整の加算量を含んでおり、基礎代謝量の1.2倍に相当します。したがって、安静時代謝量は基礎代謝量より小さいというのは誤りで、この選択肢が正解です。

- 基礎代謝量は、ホルモンの影響を受けます。特に、甲状腺ホルモンや副腎髄質ホルモンが基礎代謝量に影響を与えることが知られています。この選択肢は正しいです。

- 安静時代謝量は体重と比例するため、体重が減少すると安静時代謝量も低下します。この選択肢は正しいです。

- 呼吸商は、糖質の場合は1.0、脂肪の場合は0.7となります。脂肪の燃焼が多くなると、酸素の消費量に対して二酸化炭素の排出量が少なくなるため、呼吸商が低下します。この選択肢は正しいです。

- 代謝当量1単位は、安静座位時の酸素摂取量である3.5 mL/kg/分を基準としています。代謝当量は、国際的に使用されている身体活動強度を示す単位です。この選択肢は正しいです。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第70問

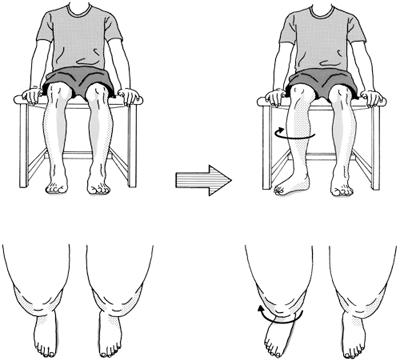

右下肢の運動の様子を図に示す。関与する主な筋はどれか。

1: 膝窩筋

2: 大腿二頭筋

3: 薄 筋

4: 半腱様筋

5: 縫工筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第72問

膝関節屈曲運動の制限に関与するのはどれか。

1: 斜膝窩靱帯の緊張

2: 前十字靱帯の緊張

3: 大腿後面と下腿後面の接触

4: 大腿骨の転がり運動の出現

5: 内側側副靱帯の緊張

- 答え:3

- 解説:膝関節屈曲運動の制限に関与するのは大腿後面と下腿後面の接触である。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 斜膝窩靱帯の緊張は、膝関節伸展と外旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 前十字靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 大腿後面と下腿後面の接触は、膝関節屈曲運動の制限に関与する。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 膝関節完全伸展位から屈曲初期時に大腿骨の転がり運動が出現するが、これは正常な動きであり制限に関与しない。

- 内側側副靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第73問

遠心性収縮が生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 頭上に手を挙げるときの三角筋前部線維

2: 懸垂で体を下ろすときの上腕二頭筋

3: 腕立て伏せで肘を伸ばすときの上腕三頭筋

4: 椅子から立ち上がるときの大腿四頭筋

5: しゃがみ込むときのヒラメ筋

- 答え:2 ・5

- 解説:遠心性収縮は筋が伸張されながら収縮する現象で、重力方向の関係で身体の様々な部分で起こります。この問題では、遠心性収縮が生じる運動を2つ選ぶ必要があります。

- 頭上に手を挙げる運動は肩関節屈曲であり、三角筋前部線維の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- 懸垂で体を下ろす運動は肘関節伸展であり、上腕二頭筋の遠心性収縮の運動であるため、正解です。

- 腕立て伏せで肘を伸ばす運動は肘関節伸展であり、上腕三頭筋の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- 椅子から立ち上がる運動は膝関節伸展であり、大腿四頭筋の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- しゃがみ込む運動は足関節背屈であり、ヒラメ筋の遠心性収縮の運動であるため、正解です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第74問

10 m歩行において歩幅45 cm、歩行率80歩/分を示す。このときの歩行速度(m/秒)はどれか。

1: 0.4 m/秒

2: 0.5 m/秒

3: 0.6 m/秒

4: 0.7 m/秒

5: 0.8 m/秒

- 答え:3

- 解説:1分間に80歩歩いて、1歩あたりの歩幅が45 cmの場合、1分間に歩行する距離は36 mとなります。これを秒速に変換すると、0.6 m/秒となります。

- 0.4 m/秒の場合、歩行率80歩/分であると歩幅は30 cmとなりますが、問題文では歩幅が45 cmと指定されているため、この選択肢は正しくありません。

- 0.5 m/秒の場合、歩行率80歩/分であると歩幅は37.5 cmとなりますが、問題文では歩幅が45 cmと指定されているため、この選択肢は正しくありません。

- 0.6 m/秒の場合、歩行率80歩/分であると歩幅は45 cmとなり、問題文で指定されている条件に一致します。そのため、この選択肢が正解です。

- 0.7 m/秒の場合、歩行率80歩/分であると歩幅は52.5 cmとなりますが、問題文では歩幅が45 cmと指定されているため、この選択肢は正しくありません。

- 0.8 m/秒の場合、歩行率80歩/分であると歩幅は60 cmとなりますが、問題文では歩幅が45 cmと指定されているため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第75問

前癌病変になる進行性病変はどれか。

1: 萎 縮

2: 肥 大

3: 変 性

4: 異形成

5: アポトーシス

- 答え:4

- 解説:前癌病変は、癌に進行する可能性がある病変であり、異形成がその例です。異形成は、正常では見られない細胞の形態変化で腫瘍ほどではないが細胞質や核に異型を伴った細胞の状態で前癌病変になる進行性病変です。

- 萎縮は、正常に発達していた臓器の容積が減少した状態で退行性病変であり、前癌病変ではありません。

- 肥大は、細胞や組織の機能が亢進して臓器や組織の容積が増大した状態で進行性病変であるが前癌病変ではありません。

- 変性は、病因の作用により新陳代謝が障害され細胞や組織の形態や機能が変化する状態で退行性病変であり、前癌病変ではありません。

- 異形成は、正常では見られない細胞の形態変化で腫瘍ほどではないが細胞質や核に異型を伴った細胞の状態で前癌病変になる進行性病変であり、正解です。

- アポトーシスは細胞死の一種であり退行性病変である。癌化した細胞や異常な細胞はアポトーシスにより取り除かれるが、前癌病変ではありません。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第76問

脳波検査について誤っているのはどれか。

1: 開眼するとα波が抑制される。

2: 周波数はα波よりβ波の方が大きい。

3: ノンレム睡眠では高振幅徐波が出現する。

4: 小児では成人に比べて背景活動の周波数が低い。

5: 成人の安静覚醒閉眼時の背景活動はθ帯域である。

- 答え:5

- 解説:この問題では、脳波検査に関する知識を問うています。脳波検査は、脳の電気活動を測定する方法で、α波、β波、θ波などの波形があります。それぞれの波形は、特定の状態や年齢において現れることが知られています。

- 選択肢1は正しいです。α波は、安静で覚醒した閉眼状態で頭頂部や後頭部に現れます。目を開くと、α波は抑制されることが知られています。

- 選択肢2は正しいです。α波の周波数は8~13 Hzであり、β波は13 Hz以上です。従って、周波数はα波よりβ波の方が大きいです。

- 選択肢3は正しいです。ノンレム睡眠は、睡眠の深さによって4段階に分かれており、睡眠が深い状態では高振幅徐波が出現します。

- 選択肢4は正しいです。小児の脳波は成人と比べて高振幅で周波数が低く、不規則で左右差が見られます。従って、小児では成人に比べて背景活動の周波数が低いです。

- 選択肢5は誤りです。成人の安静覚醒閉眼時の背景活動はα帯域であることが一般的です。θ帯域は、安静閉眼時には通常出現せず、てんかんや脳腫瘍などの脳機能障害時に出現することが知られています。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第77問

非ステロイド性抗炎症薬の副作用として正しいのはどれか。

1: 胃潰瘍

2: 多幸感

3: 低血糖

4: 骨粗鬆症

5: 中心性肥満

- 答え:1

- 解説:非ステロイド性抗炎症薬の副作用は、消化器症状、喘息発作、腎機能障害などがあります。ステロイド薬の副作用とは異なります。

- 胃潰瘍は非ステロイド性抗炎症薬の副作用であり、正解です。非ステロイド性抗炎症薬は、プロスタグランジンの産生を抑制することで炎症を抑えますが、胃粘膜の保護作用も低下させるため、胃潰瘍のリスクが高まります。

- 多幸感は、ステロイド薬やオピオイドなどの副作用であり、非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。

- 低血糖は、インスリンやインスリン分泌促進薬の副作用であり、非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。

- 骨粗鬆症は、ステロイド薬の副作用であり、非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。ステロイド薬は骨密度を低下させることで骨粗鬆症を引き起こすことがあります。

- 中心性肥満は、ステロイド薬の副作用であり、非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。ステロイド薬は、脂肪の分布を変化させることで中心性肥満を引き起こすことがあります。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第78問

記憶と関係部位の組合せで正しいのはどれか。

1: 長期記憶 ── 視 床

2: 手続き記憶 ── 扁桃体

3: プライミング ── 小 脳

4: エピソード記憶 ── 松果体

5: ワーキングメモリー ── 前頭葉

- 答え:5

- 解説:この問題では、記憶と関係部位の組合せについて正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはワーキングメモリーと前頭葉です。

- 長期記憶は視床ではなく、扁桃体や小脳などが関わっています。視床は痛覚や運動機能の調整、感情に関係しています。

- 手続き記憶は扁桃体ではなく、線条体が関わっています。扁桃体は古典的条件付け情動反応に関係しています。

- プライミングは小脳ではなく、新皮質が関わっています。小脳は古典的条件付け骨格筋反応に関係しています。

- エピソード記憶は松果体ではなく、内側側頭葉が関わっています。松果体はメラトニンを分泌し、生体リズムに関与しています。

- ワーキングメモリーは前頭連合野(前頭葉、頭頂葉、前帯状皮質など)が関わっているため正解です。ワーキングメモリーは短期的な情報処理や注意の維持に関与しています。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第79問

成人期中期に発症しやすいのはどれか。

1: うつ病

2: 統合失調症

3: 血管性認知症

4: 社交不安障害

5: 神経性無食欲症

- 答え:1

- 解説:成人期中期は40~60歳であり、この時期に発症しやすい病気はうつ病である。他の選択肢は好発年齢が異なるため、成人期中期に発症しやすいとは言えない。

- うつ病は若年層(10~30歳)と中高年層(40~59歳)の2つの層で発症しやすい。成人期中期は40~60歳であるため、うつ病が発症しやすいと言える。

- 統合失調症は好発年齢が思春期から30歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 血管性認知症は好発年齢が60歳から70歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも高齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 社交不安障害は好発年齢が10代半ばであり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 神経性無食欲症は好発年齢が10歳から19歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第80問

リエゾン精神医学における医療スタッフのベッドサイドマナーとして適切でないのはどれか。

1: 笑顔で接する。

2: 座って対応する。

3: 心配なことを聞く。

4: 抽象的な情報を与える。

5: 患者が誇りに思うことを称賛する。

- 答え:4

- 解説:リエゾン精神医学における医療スタッフのベッドサイドマナーは、患者との良好な関係を築くために重要な要素です。適切なベッドサイドマナーには、笑顔で接する、座って対応する、心配なことを聞く、患者が誇りに思うことを称賛するなどが含まれます。一方、抽象的な情報を与えることは、患者に不安や混乱を与える可能性があるため、適切でないとされています。

- 笑顔で接することは、患者に安心感を与え、信頼関係を築くために重要な要素であるため、ベッドサイドマナーとして適切です。

- 座って対応することは、患者と同じ目線でコミュニケーションを取ることができ、患者にリラックスして話を聞いてもらうことができるため、ベッドサイドマナーとして適切です。

- 心配なことを聞くことは、患者の不安や懸念を理解し、適切なケアやサポートを提供するために重要な要素であるため、ベッドサイドマナーとして適切です。

- 抽象的な情報を与えることは、患者に不安や混乱を与える可能性があり、良好な関係を築くためには適切でないとされています。この選択肢が正解です。

- 患者が誇りに思うことを称賛することは、患者の自尊心を高め、良好な関係を築くために重要な要素であるため、ベッドサイドマナーとして適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第81問

質問紙法によって行われるのはどれか。2つ選べ。

1: MMPI

2: WCST

3: YG性格検査

4: バウムテスト

5: Rorschachテスト

- 答え:1 ・3

- 解説:質問紙法は、性格検査や心理状態検査に用いられる方法で、回答者が自己評価を行う形式の検査です。この問題では、質問紙法によって行われる検査を2つ選ぶ必要があります。

- MMPI(ミネソタ多面的人格目録性格検査)は、質問紙法を用いて人格特徴を検査する検査であり、正解です。

- WCST(Wisconsin Card Sorting Test)は、神経精神の分析を行う投影法の検査であり、質問紙法ではないため、間違いです。

- YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)は、質問紙法を用いて性格を検査する検査であり、正解です。

- バウムテストは、性格を検査する投影法の一つである描画法を用いた検査であり、質問紙法ではないため、間違いです。

- Rorschachテスト(ロールシャッハ・テスト)は、性格検査を投影法で行う検査であり、質問紙法ではないため、間違いです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第82問

ASIAの評価法における脊髄髄節とそのkey muscleとの組合せで正しいのはどれか。

1: C5 ── 肘関節屈筋群

2: C6 ── 肘関節伸筋群

3: C7 ── 小指外転筋

4: L2 ── 膝関節伸筋群

5: L3 ── 足関節背屈筋群

- 答え:1

- 解説:ASIAの評価法では、脊髄髄節ごとにkey muscleが定められており、それぞれの髄節の機能を評価する際に重要な役割を果たしています。この問題では、脊髄髄節とkey muscleの正しい組み合わせを選ぶことが求められています。

- C5のkey muscleは上腕二頭筋と上腕筋であり、肘関節屈筋群に属しているため、正しい組み合わせです。

- C6のkey muscleは長短橈側手根伸筋であり、手関節伸筋に属しているため、誤りです。肘関節伸筋群(上腕三頭筋)はC7のkey muscleです。

- C7のkey muscleは上腕三頭筋であり、肘関節伸筋群に属しているため、誤りです。小指外転筋はT1のkey muscleです。

- L2のkey muscleは股関節屈筋群であり、膝関節伸筋群ではないため、誤りです。膝関節伸筋群(大腿四頭筋)はL3のkey muscleです。

- L3のkey muscleは膝関節伸筋群(大腿四頭筋)であり、足関節背屈筋群ではないため、誤りです。足関節背屈筋群(前脛骨筋)はL4のkey muscleです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第83問

フレイルの指標とサルコペニアの評価で共通する項目はどれか。2つ選べ。

1: 握力低下

2: 体重減少

3: 歩行速度低下

4: 主観的疲労感増大

5: 日常生活活動減少

- 答え:1 ・3

- 解説:フレイルの指標とサルコペニアの評価で共通する項目は握力低下と歩行速度低下である。フレイルの指標は体重減少、疲労感増大、身体活動量減少、筋力(握力)低下、歩行速度減少で構成されている。一方、サルコペニアは握力低下、歩行速度低下、DXAによる骨格筋量指数測定で評価される。

- 握力低下は、フレイルの指標とサルコペニアの評価で共通する項目であるため正解である。筋力の低下は加齢に伴って起こり、フレイルやサルコペニアのリスクを高める。

- 体重減少は、フレイルの指標のみの項目であり、サルコペニアの評価には含まれないため、間違いである。

- 歩行速度低下は、フレイルの指標とサルコペニアの評価で共通する項目であるため正解である。歩行速度の低下は、身体機能の低下や転倒リスクの増加を示す。

- 主観的疲労感増大は、フレイルの指標のみの項目であり、サルコペニアの評価には含まれないため、間違いである。

- 日常生活活動減少は、フレイルの指標のみの項目であり、サルコペニアの評価には含まれないため、間違いである。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第84問

前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺に共通するのはどれか。

1: 感覚は正常である。

2: 尺骨神経の分枝である。

3: 肘部管のTinel徴候が陽性である。

4: 中・環・小指の伸展動作が困難である。

5: 母指と示指のつまみ動作が困難である。

- 答え:1

- 解説:前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺は、感覚が正常である点が共通しています。前骨間神経は正中神経から分岐し、後骨間神経は橈骨神経から分岐するため、それぞれ異なる神経から分岐しています。

- 感覚は正常であるのは、前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺の共通点であり、正しい選択肢です。

- 尺骨神経の分枝ではありません。前骨間神経は正中神経から分岐し、後骨間神経は橈骨神経から分岐するため、この選択肢は間違いです。

- 肘部管のTinel徴候が陽性ではありません。前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺はどちらも肘部管のTinel徴候が陰性であるため、この選択肢は間違いです。

- 中・環・小指の伸展動作が困難であるのは、後骨間神経麻痺のみの症状であり、前骨間神経麻痺では見られないため、この選択肢は間違いです。

- 母指と示指のつまみ動作が困難であるのは、前骨間神経麻痺のみの症状であり、後骨間神経麻痺では見られないため、この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第86問

FIMについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 見当識を評価する。

2: 社会的交流を評価する。

3: 見守りが必要な場合は4点と判定する。

4: 更衣は上半身と下半身を分けて評価する。

5: 杖を使用して歩行が自立すれば完全自立と判定する。

- 答え:2 ・4

- 解説:FIM(Functional Independence Measure)は、日常生活動作の介助量を測定することができる評価ツールで、運動および認知項目の計18項目で各項目を1~7点で評価する。

- FIMでは見当識を評価しないため、選択肢1は誤りです。見当識はHDS-RやMMSEなどの認知症スクリーニング検査で評価されます。

- FIMでは社会的交流を評価するため、選択肢2は正解です。社会的認知の項目で社会的交流、問題解決、記憶を評価します。

- FIMでは見守りが必要な場合は5点(監視・準備)と判定するため、選択肢3は誤りです。4点(最小介助)は、手で触れる以上の介助は必要ない時に判定されます。

- FIMでは更衣は上半身と下半身を分けて評価するため、選択肢4は正解です。更衣はセルフケアの項目であり、他に食事、整容、清拭、トイレ動作があります。

- FIMでは杖を使用した歩行は、補助具を使用しているため修正自立となり、選択肢5は誤りです。完全自立は、補助具また介助がない状態であることを意味します。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第87問

アキレス腱断裂について正しいのはどれか。

1: つま先立ちは可能である。

2: 受傷好発年齢は10歳代である。

3: 高齢者では日常活動での受傷が多い。

4: 術直後から患側の足関節可動域訓練を行う。

5: ステロイド注射はアキレス腱断裂を予防する。

- 答え:3

- 解説:アキレス腱断裂は、主に30~40歳代のスポーツ活動中に受傷することが多い。高齢者では日常活動での転倒時に受傷が多い。治療には固定や安静が必要で、術後2週後から患側の足関節可動域訓練を行う。ステロイド注射は疼痛を抑えるが、アキレス腱の組織を弱化させるため、アキレス腱断裂を起こすことがある。

- つま先立ちは、大きな力を必要とするため、アキレス腱断裂の場合は不可能である。足関節底屈は足趾の屈筋群の作用により可能である。

- アキレス腱断裂の受傷好発年齢は10歳代ではなく、30~40歳代である。この年代ではスポーツ活動中に受傷することが多い。

- 高齢者では日常活動での転倒時にアキレス腱断裂が多く発生するため、この選択肢は正しい。

- 術直後は、固定および安静が必要であり、患側の足関節可動域訓練は行わない。術後2週後から自動での関節可動域訓練を実施する。

- ステロイド注射は疼痛を抑えることができるが、アキレス腱の組織を弱化させ、アキレス腱断裂を起こす可能性があるため、予防にはならない。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第88問

骨形成不全症で正しいのはどれか。

1: 遺伝性疾患ではない。

2: 聴覚障害を合併する。

3: 四肢・体幹の変形は少ない。

4: 骨折の頻度は小児期より思春期で高い。

5: 出生1,000人あたり1~2人の割合である。

- 答え:2

- 解説:骨形成不全症は遺伝性疾患であり、易骨折性、青色強膜、難聴が三徴候である。また、胸郭、脊柱、四肢の弯曲変形が多く見られる。

- 選択肢1は間違いです。骨形成不全症は遺伝性疾患であり、常染色体優性遺伝と常染色体劣性遺伝のどちらもみられる。

- 選択肢2は正しいです。骨形成不全症の三徴候は易骨折性、青色強膜、難聴であり、聴覚障害を合併することがある。

- 選択肢3は間違いです。骨形成不全症では胸郭、脊柱、四肢の弯曲変形が多く見られる。

- 選択肢4は間違いです。骨折の頻度は歩行の不安定な小児期に多く、思春期以降に骨折の頻度が減少する。

- 選択肢5は間違いです。骨形成不全症の有病率は、出生2万人あたり1~2人の割合である。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第89問

原発性骨粗鬆症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 男性に多い。

2: 海綿骨の減少を伴う。

3: 喫煙は危険因子である。

4: 低カルシウム血症を伴う。

5: 骨折好発部位は尺骨である。

- 答え:2 ・3

- 解説:原発性骨粗鬆症は、閉経後の女性に多く、骨代謝が速い海綿骨の減少を伴います。喫煙や飲酒は危険因子となりますが、血清カルシウムやリンは正常です。骨折好発部位は大腿骨近位部や椎体です。

- 原発性骨粗鬆症は閉経後の女性に多いため、男性に多いというのは誤りです。

- 海綿骨は骨代謝が速いため、原発性骨粗鬆症では骨量の減少を伴います。この選択肢は正しいです。

- 喫煙は原発性骨粗鬆症の危険因子であり、飲酒も危険因子となります。この選択肢は正しいです。

- 原発性骨粗鬆症では、血清カルシウムおよびリンは正常であり、低カルシウム血症を伴わないため、この選択肢は誤りです。

- 原発性骨粗鬆症の骨折好発部位は大腿骨近位部および椎体であり、尺骨ではないため、この選択肢は誤りです。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第90問

脳梗塞の発生部位と出現する症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Broca領域 ── 遂行機能障害

2: 右小脳半球 ── 左上下肢の運動失調

3: 右内包後脚 ── 左上下肢の運動麻痺

4: 左前頭葉 ── 左半側空間無視

5: 左放線冠 ── 感覚性失語

- 答え:3

- 解説:脳梗塞の発生部位によって出現する症状は異なります。この問題では、それぞれの部位における症状を正確に理解することが求められています。

- Broca領域は運動性失語の症状が現れる部位であり、遂行機能障害は前頭葉で見られるため、この選択肢は誤りです。

- 右小脳半球では、右(同側)上下肢の運動失調が見られるため、この選択肢は誤りです。小脳半球の症状には、同側上下肢の運動失調や筋緊張の低下が含まれます。

- 右内包後脚では、左上下肢の運動麻痺が見られるため、この選択肢は正しいです。

- 左前頭葉では非流暢性失語が見られるため、この選択肢は誤りです。左半側空間無視は、右頭頂葉後部で見られる症状です。

- 左放線冠は部位によって様々な症状が現れますが、感覚性失語はWernicke領域で見られるため、この選択肢は誤りです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第91問

筋電図検査について正しいのはどれか。

1: 針筋電図の神経原性変化では低振幅・短持続電位波形が出現する。

2: 軸索変性がある場合、活動電位の振幅は低下しない。

3: 脱髄病変では神経伝導速度が低下する。

4: 感覚神経の伝導速度は測定できない。

5: 筋疾患では神経伝導速度が低下する。

- 答え:3

- 解説:筋電図検査は、筋肉や神経の機能を評価するための検査であり、神経原性変化や筋原性変化などの特徴的な波形が観察される。この問題では、筋電図検査に関する正しい記述を選ぶことが求められている。

- 選択肢1は間違いです。針筋電図の神経原性変化では、高振幅・長持続電位波形が出現します。低振幅・短持続電位波形は筋原性変化で観察される現象です。

- 選択肢2は間違いです。軸索変性がある場合、活動電位の振幅は低下します。軸索変性は神経細胞の軸索が損傷されることで、神経信号の伝達が低下するため、活動電位の振幅も低下します。

- 選択肢3は正解です。脱髄病変では、神経の髄鞘が損傷されることで神経伝導速度が低下します。髄鞘は神経信号の伝達を助ける役割を果たしているため、その損傷により神経伝導速度が低下するのです。

- 選択肢4は間違いです。感覚神経の伝導速度は、手指や足趾を用いて測定することができます。筋電図検査では、感覚神経の機能も評価することが可能です。

- 選択肢5は間違いです。筋疾患では、筋肉自体が影響を受けますが、神経伝導速度は低下しません。筋疾患の場合、筋原性変化が観察されることが一般的です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第92問

食道癌について正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 腺癌が90%を占める。

3: リンパ行性転移は稀である。

4: 飲酒・喫煙は発症に関与する。

5: 中部食道よりも下部食道の発症率が高い。

- 答え:4

- 解説:食道癌に関する正しい選択肢は、飲酒・喫煙が発症に関与するというものです。食道癌は男性に多く、扁平上皮癌が主な組織型であり、リンパ行性転移が多く見られます。また、中部食道の発症率が最も高いとされています。

- 食道癌は女性よりも男性に多く、男性は女性より6倍多いと報告されているため、この選択肢は誤りです。

- 食道癌の組織型では、扁平上皮癌が90%を占めており、腺癌は5%未満です。この選択肢は誤りです。

- 食道癌ではリンパ行性転移が多く見られ、予後不良の原因となります。この選択肢は誤りです。

- 飲酒・喫煙は食道癌の発症要因となり、両方の摂取習慣がある場合、発症率が高まります。この選択肢は正しいです。

- 食道癌の部位別発症率では、中部食道が半数を占めており、下部食道は約25%です。この選択肢は誤りです。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第93問

感染性心内膜炎が原因で生じやすいのはどれか。

1: 脳塞栓症

2: 心囊液貯留

3: 下肢静脈血栓

4: 僧帽弁狭窄症

5: 循環血漿量減少性ショック

- 答え:1

- 解説:感染性心内膜炎は、心内膜の感染によって起こる病気であり、その結果として脳塞栓症が生じやすくなります。他の選択肢は感染性心内膜炎と直接関連がないため、正解は1です。

- 脳塞栓症は、心原性脳塞栓症の原因の一つであり、感染性心内膜炎が原因となることがあります。感染性心内膜炎により、心内膜に菌塊が形成され、これが脳血管に流れ込むことで脳塞栓症が生じます。

- 心囊液貯留は感染性心内膜炎とは直接関連がなく、主な原因はウィルス感染や自己免疫的機序などの特発性、腫瘍や甲状腺機能低下症などの代謝性などです。

- 下肢静脈血栓は感染性心内膜炎とは直接関連がなく、主な原因は静脈内壁の損傷、癌や遺伝子性の障害による血液凝固障害、血流速度低下などです。

- 僧帽弁狭窄症は感染性心内膜炎とは直接関連がなく、主な原因は連鎖球菌性咽頭炎や猩紅熱による小児期のリウマチ熱です。

- 循環血漿量減少性ショックは感染性心内膜炎とは直接関連がなく、主な原因はケガや血管破裂による重度の出血、火傷や膵炎による体液の過剰な喪失などです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第94問

心房細動に対する治療として誤っているのはどれか。

1: β遮断薬

2: 抗凝固薬

3: 電気的除細動

4: アブレーション

5: ニトログリセリン

- 答え:5

- 解説:心房細動の治療には薬物治療、カテーテルアブレーション治療、外科的治療が中心であり、選択肢1~4は心房細動の治療に使用される方法ですが、選択肢5のニトログリセリンは狭心症の治療に使用されるため、心房細動の治療としては誤りです。

- β遮断薬は心房細動の薬物治療として使用され、心拍数を調節するレートコントロール療法に役立ちます。このため、選択肢1は正しい治療法です。

- 抗凝固薬は心房細動の薬物治療として使用され、抗血栓療法に役立ちます。これにより、血栓の形成を防ぎ、脳梗塞などの合併症を予防することができます。このため、選択肢2は正しい治療法です。

- 電気的除細動は心房細動の治療として使用され、心臓に電気ショックを与えて規則正しいリズムに調整する方法です。緊急時や薬物治療が効果を示さない場合に用いられます。このため、選択肢3は正しい治療法です。

- カテーテルアブレーション治療は心房細動の治療法の一つで、カテーテルを用いて肺静脈周囲などを熱焼灼し、電気的隔離を行います。これにより、異常な電気信号の伝播を阻止し、心房細動を改善することができます。このため、選択肢4は正しい治療法です。

- ニトログリセリンは狭心症の薬物治療として使用される薬で、心房細動の治療には使用されません。このため、選択肢5は誤った治療法です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第95問

がんについて正しいのはどれか。

1: 環境は発生要因である。

2: 緩和ケアは術後に開始する。

3: 年齢調整死亡率は上昇している。

4: 一つのがん抑制遺伝子により発症する。

5: 我が国のがん死亡数は胃癌が最も多い。

- 答え:1

- 解説:がんの発生要因には環境的要因と遺伝的要因があり、環境的要因が正解である。他の選択肢は、緩和ケアの開始時期、年齢調整死亡率の動向、がん抑制遺伝子の働き、日本のがん死亡数の順位に関する誤った情報である。

- 環境はがんの発生要因であり、感染症、飲食物、空気、放射線、代謝・内分泌的要因などが環境的要因として関与している。この選択肢は正しい。

- 緩和ケアは術後に開始するのではなく、治療開始時から行うことで患者と家族のQOLを向上させることを目的としている。この選択肢は誤りである。

- 年齢調整死亡率は基準人口を用いて年齢構成を補正した死亡率であり、がんの年齢調整死亡率は減少している。この選択肢は誤りである。

- がんは一つのがん抑制遺伝子によって発症するわけではなく、Rbやp53など複数のがん抑制遺伝子が関与している。この選択肢は誤りである。

- 日本のがん死亡数(2020年)では、肺がんが最も多く、次に大腸がん、そして胃がんが3位である。この選択肢は誤りである。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第96問

てんかん発作で意識障害を伴わないのはどれか。

1: 間代発作

2: 強直発作

3: 欠神発作

4: Jackson発作

5: 非定型欠神発作

- 答え:4

- 解説:てんかん発作には様々なタイプがあり、意識障害を伴うものと伴わないものがある。この問題では、意識障害を伴わないてんかん発作を求めている。

- 間代発作は意識障害を伴い、手足をガクガクと一定のリズムで痙攣が起きることが特徴であるため、正解ではない。

- 強直発作は突然に意識障害が起き、呼吸が停止し、手足を強直することが特徴であるため、正解ではない。

- 欠神発作は突然に意識障害が起きるが、痙攣などは確認できないため、正解ではない。

- Jackson発作は単純部分発作であり、意識障害を伴わないため正解である。この発作は局所の痙攣から始まり、拡大して全身の痙攣に至ることがある。

- 非定型欠神発作は意識障害とミオクロニー発作などの他の症状も見られるため、正解ではない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第97問

後頭葉の血流量低下が特徴的なのはどれか。

1: HIV認知症

2: 血管性認知症

3: 前頭側頭型認知症

4: Lewy小体型認知症

5: Alzheimer型認知症

- 答え:4

- 解説:後頭葉の血流量低下が特徴的な認知症はLewy小体型認知症である。それぞれの認知症は、異なる脳領域の血流量低下が特徴となる。

- HIV認知症は、特徴的な血流低下が見られないため、後頭葉の血流量低下が特徴的ではない。

- 血管性認知症は、脳血管障害の部位によって低灌流の部位が変化するため、後頭葉の血流量低下が特徴的とは言えない。

- 前頭側頭型認知症では、前頭葉や側頭葉の血流量低下が特徴であり、後頭葉の血流量低下が特徴的ではない。

- Lewy小体型認知症では、後頭葉、一次視覚野、頭頂葉の血流量低下が特徴となるため、この選択肢が正解である。

- Alzheimer型認知症では、頭頂葉、後方連合野、後部帯状回などの血流量低下が特徴であり、後頭葉の血流量低下が特徴的ではない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第98問

睡眠・覚醒のパターンを記録する睡眠日誌(睡眠表)の記載が最も有用なのはどれか。

1: 原発性不眠症

2: ナルコレプシー

3: 睡眠相後退症候群

4: レム睡眠行動障害

5: 閉塞性睡眠時無呼吸障害

- 答え:3

- 解説:睡眠日誌は、睡眠・覚醒のパターンを記録し、そのデータをもとに適切な治療法を選択するために使用されます。この問題では、5つの睡眠障害の中で、睡眠日誌が最も有用なものを選ぶ必要があります。正解は睡眠相後退症候群です。

- 原発性不眠症は慢性的な不眠症で、基礎疾患や病態を持たないため、睡眠日誌よりも薬剤療法や精神療法、睡眠環境の整備が有用です。

- ナルコレプシーは日中の過度の眠気や情動脱力発作などが特徴で、原因は不明です。睡眠日誌よりも睡眠のコントロールや薬剤での治療が有用です。

- 睡眠相後退症候群は、入眠・覚醒が困難な状態が慢性的に継続し、社会的に望ましい時刻に入眠・覚醒ができない症状です。睡眠日誌を用いて、入眠・覚醒のパターンを把握し、高照度光療法やメラトニンを調整する薬剤を使用することが有用です。このため、選択肢3が正解です。

- レム睡眠行動障害は、レム睡眠中に異常行動をとる睡眠障害で、薬剤治療や就寝時の環境調整が有用です。睡眠日誌よりもこれらの治療法が重要です。

- 閉塞性睡眠時無呼吸障害は、睡眠中に上気道が閉鎖し、体内の酸素濃度が低下する障害です。CPAP(経鼻時持続陽圧治療)やマウスピースが有用であり、睡眠日誌よりもこれらの治療法が重要です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第99問

疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: PTSD ── 電気けいれん療法

2: 心気障害 ── 持続エクスポージャー法

3: 解離性健忘 ── 自律訓練法

4: 強迫性障害 ── 暴露反応妨害法

5: 身体化障害 ── 系統的脱感作法

- 答え:4

- 解説:この問題では、疾患とそれに対応する治療法を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、強迫性障害と暴露反応妨害法です。

- PTSDの治療法には、持続エクスポージャー療法、認知行動療法、ストレスマネジメントなどがありますが、電気けいれん療法は適応ではありません。電気けいれん療法は、双極性障害や統合失調症などの気分障害に適応される治療法です。

- 心気障害の治療法には、薬物療法や森田療法がありますが、持続エクスポージャー法は適応ではありません。持続エクスポージャー法は、不安症やPTSD、強迫症などに適応される治療法です。

- 解離性健忘の治療法には、イメージ法、呼吸法、筋弛緩法などのリラクセーション法が用いられますが、自律訓練法は適応ではありません。自律訓練法は、心身症や神経症に適応される治療法です。

- 強迫性障害の治療法には、認知行動療法、暴露反応妨害法、フラッディング法などが用いられます。このため、強迫性障害と暴露反応妨害法の組み合わせは正しいです。また、薬物療法も使用されることがあります。

- 身体化障害の治療法には、薬物療法や認知行動療法、自助グループなどの集団精神療法が有効ですが、系統的脱感作法は適応ではありません。系統的脱感作法は、恐怖症や不安障害に適応される治療法です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する