答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

第38回

午前

午後

94問表示中

広告

1

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

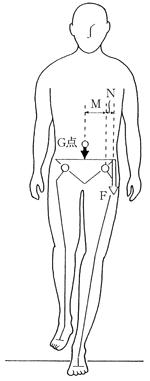

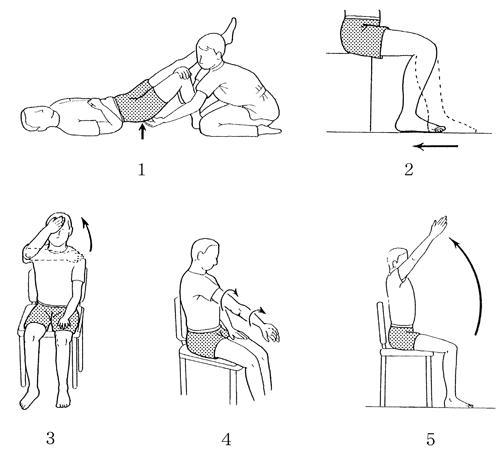

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で誤っているのはどれか。基本軸は実線で示す。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

3

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

脳血管障害患者のブルンストローム法ステージテストで、「手を背中の後に」「ペグを取って」の指示に対して図のような運動をした。上肢・手指のステージはどれか。

1

上肢IV・手指V

2

上肢IV・手指IV

3

上肢IV・手指III

4

上肢III・手指IV

5

上肢III・手指III

4

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

病巣部位と評価法との組合せで誤っているのはどれか。

1

①-手指弁別の検査

2

②-標準失語症検査

3

③-系列動作の検査

4

④-視野の検査

5

⑤-線分2等分検査

5

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1

追視による眼球運動の評価

2

ベッド上での座位バランス評価

3

ミニメンタルステート検査

4

簡易上肢機能検査(STEF)

5

机上での線引きテスト

6

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1

車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2

麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3

書字練習により手指機能を高める。

4

背臥位で上肢の両側活動を行う。

5

ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

広告

7

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

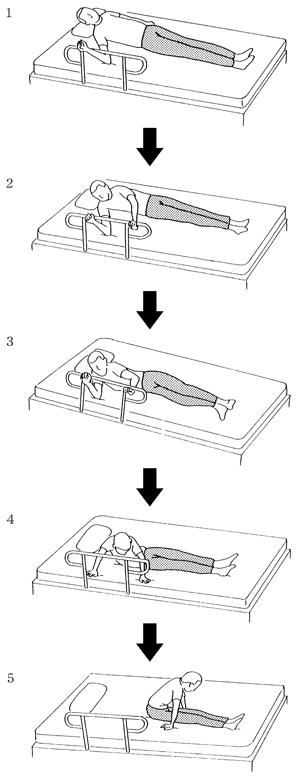

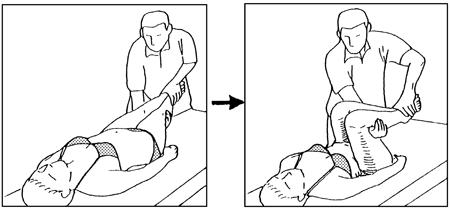

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3か月。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢III。感覚や認知に問題なく、歩行は短下肢装具、杖にて室内は自立。この患者の床からの立ちあがり動作指導で適切でないのはどれか。

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

8

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

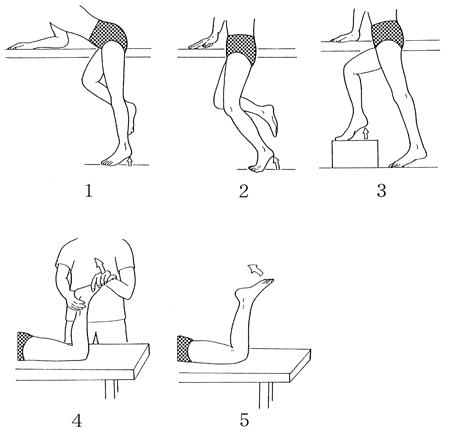

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、ブルンストローム法ステージは上肢、手指ともにVであった。この患者の作業活動として困難なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

9

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

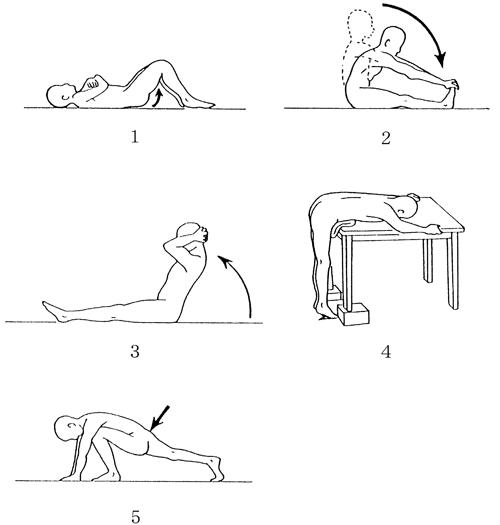

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

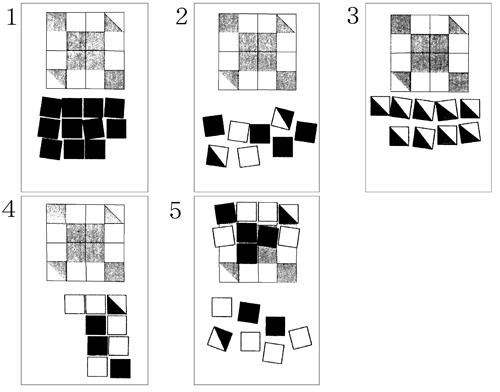

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

11

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1

調理訓練の献立作成

2

頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3

100ピースのジグソーパズル作り

4

左端に印しを付けた文章の模写

5

トランプのマークによる分類

広告

12

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

13

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1

前部損傷

2

後部損傷

3

中心性損傷

4

半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5

完全損傷

14

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

図は慢性関節リウマチの母指中手指節関節の病変を示している。図の説明として適切でないのはどれか。

1

亜脱臼

2

関節包の腫脹

3

スワンネック変形

4

短母指伸筋腱の断裂

5

長母指伸筋腱の尺側移行

15

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

慢性関節リウマチの主婦への指導で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

16

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

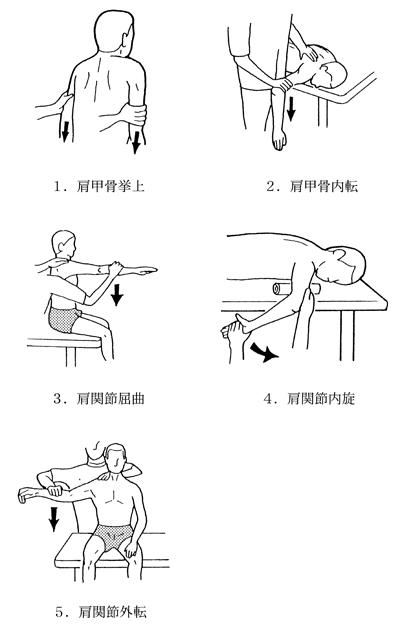

図A、Bの動作を示す頸髄損傷者である。握力は測定不可能であるが、極く軽い物品は図Aのような把持形態を用い、図Bのような肩関節外転運動を伴った回内運動が可能である。なお、顔にかかった掛け布団を払いのける動作は困難である。この患者の車椅子操作について正しいのはどれか。

1

ADL自立のためには電動車椅子が必要である。

2

手とハンドリムに適切な摩擦が得られればハンドリムのノブは不要である。

3

車椅子前進駆動には広背筋と上腕三頭筋が強く作用する。

4

車椅子上での臀部の徐圧は部分的であっても自力では不可能である。

5

体幹を前屈しフットプレートに手を届かせる方法はない。

広告

17

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

24歳の男性。農機具に巻き込まれ右上腕切断。断端長は標準断端。図のような義手が処方された。図の名称で誤っているのはどれか。

1

ベースプレート

2

リフトレバー

3

肘継手ロック・コントロールケーブル

4

9字ハーネス

5

ケーブルハウジング

19

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

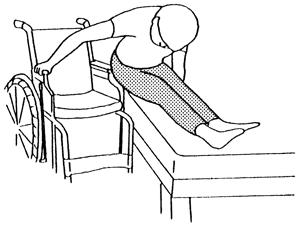

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1

顔色

2

血圧

3

脈拍

4

瞳孔の左右差

5

問いかけに対する反応

20

第38回 午前

|

作業療法士実地問題

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1

体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2

椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3

椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4

レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5

臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

21

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

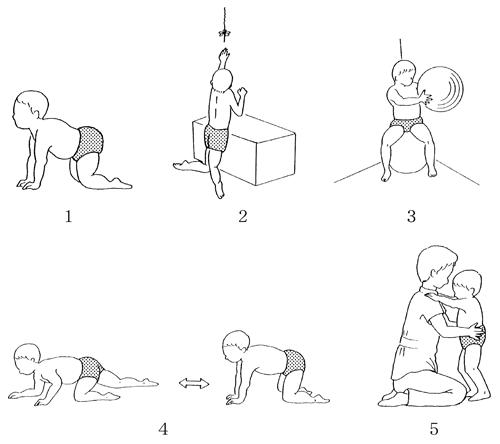

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。上肢機能の発達を促す遊びの設定として適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

22

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

スプリントの型紙で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

23

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

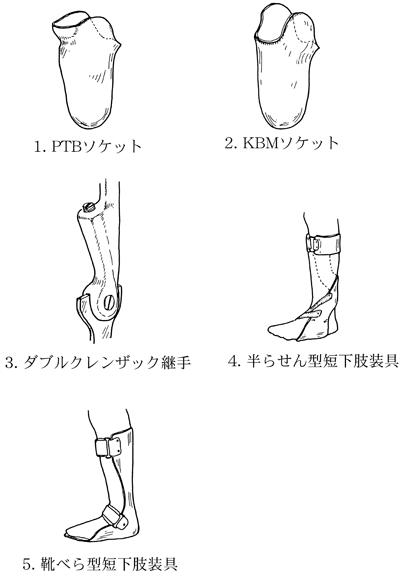

義肢・装具および部品の名称で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

24

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

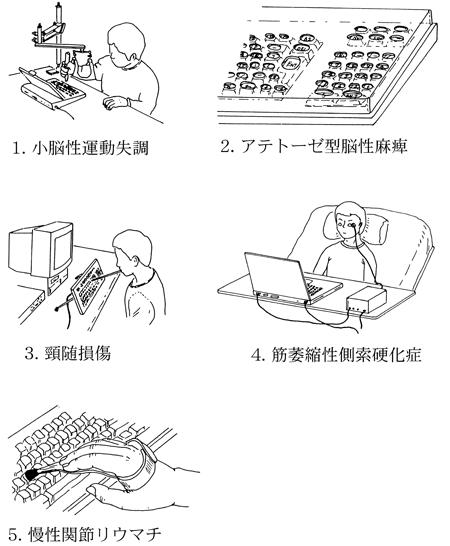

入力を補助する装置と疾患との組合せで適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

25

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

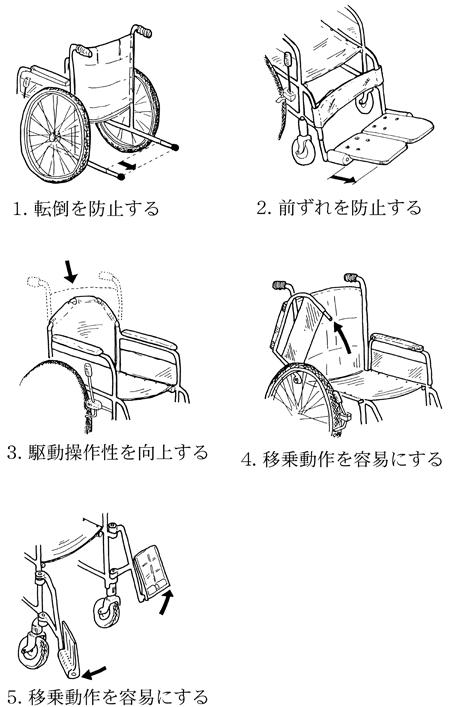

矢印で示した車椅子の部分の目的で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

26

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

27

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。開始後まもなく「退院して就職したい」と言ってきた。作業療法士の対処として適切でないのはどれか。

1

職種の検討

2

ストレス対処技能の訓練

3

方針確認の会議の開催

4

現在の障害の確認

5

主治医との話し合い

広告

28

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

36歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。20歳代に発病。就労を目的としてデイケアの通所を開始。対人関係は表面的には如才なく接している。しかし、女性や年下の人には横柄で命令的な反面、目上や初対面の人には緊張して口もきけない状態になることもある。就労に関しては公共職業安定所で職探しをしている。デイケアの活動で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.集団療法で過去の職歴について話し合う。イ.生活技能訓練で面接訓練を行う。ウ.外部機関への単独訪問を制限する。エ.自由画などの創造的作業を行う。オ.興味のある趣味的な作業を行う。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

29

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

30歳の女性。うつ病。子育てに専念するため、仕事をやめた後から徐々に気力が低下し、不眠が出現し家事全般に支障をきたすようになった。夫と相談の上、近隣の精神科診療所で通院を開始し、約1か月で落ち着きを取り戻した。その時点で作業療法士が週1回生活上の相談・援助を担当することになった。本人は「悪くなるのが心配だ」「好きな編み物もできないような気がする」などと述べている。治療関係を成立させる話題として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.子供の世話イ.家計のことウ.夫との関係エ.再就職のことオ.趣味の再開

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

30

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

30歳の女性。うつ病。子育てに専念するため、仕事をやめた後から徐々に気力が低下し、不眠が出現し家事全般に支障をきたすようになった。夫と相談の上、近隣の精神科診療所で通院を開始し、約1か月で落ち着きを取り戻した。その時点で作業療法士が週1回生活上の相談・援助を担当することになった。本人は「悪くなるのが心配だ」「好きな編み物もできないような気がする」などと述べている。治療関係も成立し約3か月経過したころ、本人から「少しずつ家事ができるようになったが、まだ自信がない」と述べてきた。この時の対応で適切でないのはどれか。

1

自宅を訪問し家事評価を行う。

2

来院時の面接で家事評価を行う。

3

ホームヘルパーの派遣を依頼する。

4

夫との家事の分担を調整する。

5

小グループでの家事訓練に参加する。

31

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業療法を開始する上で適切でないのはどれか。

1

チームの間でかかわり方の合意をしておく。

2

実施時間を明確に決めておく。

3

短期間で結果が得られるものを選ぶ。

4

作業種目の選択を本人に任せる。

5

グループ作業を勧める。

32

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業中に「息が苦しくなり手がしびれる」と言い出した。考えられる発作はどれか。

1

低血糖発作

2

過呼吸発作

3

けいれん発作

4

欠神発作

5

情動脱力発作

広告

33

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。当初の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.ふらつきの原因を探る。イ.夫婦関係を調整する。ウ.無意識の葛藤について洞察させる。エ.歩行訓練を行う。オ.不安感を発散する作業を行う。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

34

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。この患者が作業療法で革細工に熱中し、決められた時間以外にも作業療法室で作業をしたいと言ってきた。対応で適切なのはどれか。

1

作業は時間内に行うよう指導する。

2

患者の希望どおりにする。

3

作業療法を中止する。

4

作業療法の種目を変更する。

5

作業時間を短縮する。

35

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。デイケア開始時に治療者が留意する点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

年齢を考慮し他のメンバーには紹介しない。

2

年齢を考慮しプログラムはスタッフが決める。

3

発作時の対処をスタッフ間で話し合う。

4

患者と治療設定を確認し合う。

5

不登校と発作の関係を聴く。

36

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。2か月して不安発作も落ち着き、新学期には登校を再開する予定になったが、本人は不安を述べている。この時点での対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

1

両親に登校の必要性を説得してもらう。

2

スタッフの付き添いで登校する。

3

教師に自宅へ迎えに行くように依頼する。

4

スタッフが定期的に面接する。

5

登校できない時はデイケアに参加する。

37

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころからアルコールによる肝炎で入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動が見られたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での目標で優先度の低いのはどれか。

1

自ら作業療法士に相談することができる。

2

他患の作業に協力することができる。

3

大グループに参加することができる。

4

身体的回復を優先することができる。

5

欠席の理由を伝えることができる。

広告

38

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころからアルコールによる肝炎で入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動が見られたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1

マクラメ

2

散歩

3

パソコン操作

4

革細工

5

木工

39

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1

自動症

2

せん妄

3

転倒

4

脳卒中発作

5

精神分裂病(統合失調症)の悪化

40

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。開始時の作業活動で適切なのはどれか。

1

籐細工

2

園 芸

3

音楽鑑賞

4

絵 画

5

文化刺繍

42

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

FIMで誤っているのはどれか。

1

している状態を評価する。

2

18項目からなる。

3

各項目は7段階評価である。

4

自立には修正自立と完全自立がある。

5

認知項目には失語評価がある。

43

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

4歳児に用いる検査で適切でないのはどれか。

1

フロスティッグ視知覚発達検査

2

デンバー式発達スクリーニングテスト

3

田中・ビネー式知能検査

4

運動年齢検査

5

WISC-R

広告

44

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

食事動作の発達について適切でない組合せはどれか。

1

12か月-スプーンですくって食べる。

2

18か月-空の茶碗を母親に渡す。

3

21か月-茶碗を元のところへ置く。

4

24か月-片手でコップを持ち飲む。

5

36か月-水差しからこぼさず注ぐ。

45

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

正常発達で最も年長のレベルはどれか。

1

片足で数歩跳ぶ。

2

三輪車をこぐ。

3

上手投げでボールを投げる。

4

階段を昇る。

5

でんぐりがえしをする。

46

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1

仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2

急性期には比較的高頻度にみられる。

3

水やお茶は誤嚥しやすい。

4

リクライニング位は誤嚥防止に役立つ。

5

右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

47

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1

寝返り動作では健側の方に行う。

2

車椅子は片手駆動型が一般的である。

3

階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4

シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5

ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

48

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

障害と症状名との組合せで正しいのはどれか。

1

文字は書けるが書いた文字は読めない-純粋失読

2

食事の左半分を残す-バリント症候群

3

注意の転換が困難-ゲルストマン症候群

4

立体見本より平面図見本からの積木構成が容易-前頭葉症候群

5

発症から昨日までの出来事が思い出せない-逆向性健忘

広告

49

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

外傷性脳損傷者の生活状況でよく観察されるのはどれか。

1

メモを利用することができる。

2

長時間の作業ができる。

3

時間の約束を守れる。

4

何事も楽天的に考える。

5

他者の注意を素直に受け入れる。

50

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

パーキンソン病の症状と比べて脊髄小脳変性症の症状をよく表しているのはどれか。

1

罫線の間隔に収まる文章が書けない。

2

ブザー音を合図に動き出すまでに時間がかかる。

3

体幹の回旋運動と逆の方向に頸を回旋することが難しい。

4

光の点滅で手を打つと反復回数に連れタイミングのずれが大きくなる。

5

ポケットから手探りで目的物をつかみ出すとき小さなものの方が容易にできる。

51

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

筋萎縮性側索硬化症患者の状態とADL上の工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1

気管切開-透明文字盤

2

発声の低下-家人を呼ぶためのチャイム

3

手指筋力低下-ワンスイッチ入力

4

歩行障害-骨盤帯付長下肢装具

5

下肢の痙性麻痺-回転移乗盤による移乗

52

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

12歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。四つ這いは不可能である。作業療法で適切でないのはどれか。

1

肩関節の自動運動による関節可動域の改善

2

肘および手指のストレッチングによる拘縮の予防

3

椅子の工夫による座位姿勢の保持

4

パソコンによるコミュニケーション手段の確保

5

学業や創作活動による活動量の維持

53

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

機能残存レベルと残存筋との組合せで誤っているのはどれか。

1

第4頸髄節-横隔膜

2

第5頸髄節-円回内筋

3

第6頸髄節-上腕筋

4

第7頸髄節-上腕三頭筋

5

第8頸髄節-母指内転筋

広告

54

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

合併症のない第7頸髄節機能残存の外傷性脊髄損傷患者で誤っているのはどれか。

1

自己導尿は自立できる。

2

車椅子とベッド間の移乗は自立できる。

3

感覚障害の程度は座位能力に関係する。

4

自律神経過反射が起きやすい。

5

BFOが役立つ。

55

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

慢性関節リウマチの生活指導で正しいのはどれか。

1

疲れていない早朝に散歩を行う。

2

多くの関節に負担をかけないよう同一肢位を心がける。

3

大きな関節の運動は負担が大きいので小さな関節を使う。

4

頸椎の前屈を防ぐには枕は低めのものを使う。

5

膝の関節炎が強い場合、屈曲位を保つ。

56

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

橈骨神経麻痺でみられるのはどれか。

1

母指の内転ができない。

2

ボタンがかけづらい。

3

母指と示指で輪ができない。

4

母指と小指の対立ができない。

5

指差しができない。

57

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

手根管症候群について正しいのはどれか。

1

第1背側骨間筋の萎縮がみられる。

2

手掌部のしびれは末期になると生じる。

3

手関節部での正中神経の伝導速度が低下する。

4

夜間スプリントは手関節背屈位とする。

5

作業療法では手指の等張性屈曲・伸展運動を中心に行う。

58

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

手指屈筋腱縫合の術後6週から導入する運動で最も適切なのはどれか。

1

MP関節とPIP・DIP関節の他動伸展

2

PIP・DIP関節の他動屈曲

3

MP関節伸展位固定でPIP・DIP関節の自動屈曲

4

MP関節屈曲位固定でPIP・DIP関節の他動伸展

5

MP関節屈曲位固定でPIP・DIP関節の他動屈曲

広告

59

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

正しい組合せはどれか。

1

パンケーキスプリント-尺骨神経麻痺

2

トーマススプリント-正中神経麻痺

3

オッペンハイマースプリント-尺骨神経麻痺

4

ナックルベンダースプリント-橈骨神経麻痺

5

対立装具--正中神経麻痺

60

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

Cバー付手関節背屈掌側スプリントのチェック項目で誤っているのはどれか。

1

Cバーは母指の最大外転位を保っている。

2

手掌アーチ支えはMP関節の少し近位にある。

3

装具・ベルトは尺骨頭と非接触である。

4

前腕部は橈骨頭までの長さである。

5

スプリント材の断端は十分に滑らかである。

61

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

在宅酸素療法を行っている慢性閉塞性肺疾患患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1

肩甲帯のリラクセーションを指導する。

2

活動時の腹式呼吸パターンを指導する。

3

時間あたり呼吸数を増やすよう指導する。

4

口すぼめ呼吸を指導する。

5

活動課題を分析し作業を分割する。

62

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

誤っている組合せはどれか。

1

椅子座位食事-1~1.5 METs

2

ポータブルトイレ排便-3~4 METs

3

歩行(4 km/時)-3~4 METs

4

ラジオ体操- ─3~4 METs

5

シャワーを浴びる-5~6 METs

63

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

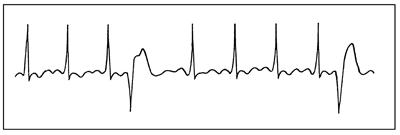

心筋梗塞患者の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.合併症のない急性心筋梗塞の入院期間は12週程度である。イ.自宅退院時の運動耐性の目安は5 METs程度である。ウ.心拍数が120拍/分以上の場合、課題強度のステップアップはできない。エ.座位時間が5分以上可能になれば、入浴が許可される。オ.リラクセーションのための喫煙は許可される。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

広告

64

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

糖尿病患者の病室に行ったところ患者がベッドの脇に倒れていた。優先度の高い行動はどれか。2つ選べ。 ア.呼吸の有無をみる。イ.麻痺の有無をみる。ウ.失禁の有無をみる。エ.患者をベッドに戻す。オ.病棟スタッフを呼ぶ。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

65

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

高齢者の骨折の作業療法で適切でないのはどれか。

1

コーレス骨折では手関節固定直後から手指自動運動を指導する。

2

上腕骨頸部骨折のハンギングキャスト法では骨癒合まで安静を指示する。

3

脊椎圧迫骨折では背筋を促通する作業種目を選択する。

4

膝蓋骨骨折の膝伸展位ギプス固定時には体重負荷による歩行を指導する。

5

大腿骨頸部骨折では住環境整備を指導する。

66

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

住宅の高齢片麻痺者の作業療法で適切な組合せはどれか。

1

糖尿病を合併-歩行を朝昼夕に小分けして行う。

2

肺気腫を合併-息切れすればビニール袋の呼気を吸いながら作業を続ける。

3

高血圧を合併-作業動作は急がせ短時間で終了させる。

4

白内障を合併-日光の当たる場所で作業する。

5

下肢静脈瘤を合併-散歩では連続歩行時間を延ばす。

67

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

脳性麻痺児のADLで適切でないのはどれか。

1

座位は腹臥位→四つ這い位→座位の順で行うのが容易である。

2

痙直型では割り座位が安定するので奨励する。

3

痙直型では男子用トイレでは体幹支持バーが介助に有効である。

4

アテトーゼ型では滑り止めマットなどで食器を固定すると良い。

5

アテトーゼ型では足で蹴って車椅子駆動を行う。

68

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

「かくれんぼ」を用いて発達障害児の遊びの援助を行う際、適切でないのはどれか。

1

隠れやすい場所をあらかじめ作っておく。

2

安心して隠れていられるよう外が見える工夫をする。

3

子どもが自分で隠れられない場合は布などをかける。

4

平行遊びのできる段階から子どもだけで行わせる。

5

協調遊びのできる段階ではお互いの会話を促す。

広告

69

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

治療的活動で生じた失敗を修正する方法で適切なのはどれか。

1

2枚刃鉋で板が逆目になったので1枚刃鉋に換えた。

2

クリヤラッカー塗装で白濁したので直ぐに上塗りをした。

3

銅板の硫化着色で黒くなり過ぎたので中性洗剤で洗った。

4

釉薬が少し流れ作品が棚板に貼り付いたので木槌で棚板に振動を与えた。

5

籐の竪芯が製作途上で折れたので折れた部位から竪芯を抜き編み進んだ。

70

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

適切でないのはどれか。

1

マクラメは段階的な構成能力訓練として用いることができる。

2

段通織りは上肢の粗大な動きを改善することができる。

3

ビーズ通しは目と手の協調性を改善することができる。

4

鋳込みによる陶芸は達成感の形成に寄与できる。

5

革細工のモデリングは肘の可動域を改善できる。

71

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1

文字盤を大きくした電話機

2

太柄のスプーン

3

吸い口付湯呑み

4

リーチャー

5

歩行車

72

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

疾患とスイッチの種類との組合せで適切でないのはどれか。

1

高位頸髄損傷-空気圧によるスイッチ

2

デュシェンヌ型筋ジストロフィー-マイクロスイッチ

3

多発性硬化症-音が出て確認できるスイッチ

4

慢性関節リウマチ-顎運動によるスイッチ

5

両側前腕切断-筋電スイッチ

73

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

介助用車椅子の作製にあたっての適合判定で適切でないのはどれか。

1

大車輪の径は24インチ

2

ブレーキ操作レバーは握りの位置

3

リクライニング機構は0~90゚

4

車への積み込みが可能

5

座り心地の良い厚手のクッション

広告

74

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

合併症のない脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者の住宅改修指導で適切でないのはどれか。

1

便座の高さは車椅子使用時の座面高に合わせる。

2

玄関にスロープを設置する。

3

寝室に天井走行式リフターを設置する。

4

フローリング化し段差をなくす。

5

廊下幅を拡げる。

75

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

職業関連活動で適切でないのはどれか。

1

疾患の管理指導

2

公共交通機関の利用指導

3

特定の職業能力訓練

4

職場環境の評価

5

段階的な復帰プログラムの提案

76

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

理学療法士及び作業療法士法で誤っているのはどれか。

1

業務独占である。

2

作業療法士でなくなった後においても守秘義務がある。

3

作業療法の対象は、身体又は精神に障害のある者である。

4

作業療法の目的は応用的動作能力又は社会的適応能力の改善である。

5

作業療法士でない者は、職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

77

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神分裂病(統合失調症)患者の作業療法導入時の評価項目として適切でないのはどれか。

1

指示理解の程度

2

家族関係

3

興味・関心の内容

4

交友関係の範囲

5

病的体験の内容

78

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神分裂病(統合失調症)患者の急性期症状消退時の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

対人技能の向上

2

金銭の自己管理の向上

3

自己決定力の向上

4

疲労感の軽減

5

職場獲得の援助

広告

79

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神分裂病(統合失調症)患者の作業場面の行動特徴でないのはどれか。

1

場面に応じた対応が混乱しやすい。

2

全体の会話の流れから外れやすい。

3

複数の課題を同時に遂行するのが苦手である。

4

作業手順に慣れるのが早い。

5

待てないで先を急ごうとする。

80

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

「指図したりけなしたりする声が聞こえ、作業に集中できない」と訴える患者への対応で適切でないのはどれか。

1

どのような時に聞こえるのか尋ねる。

2

聞こえる頻度を尋ねる。

3

聞こえているときの対処方法を尋ねる。

4

聞こえる内容から距離をとるように指導する。

5

聞こえている間は作業を止めるように指導する。

81

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1

作業時間を延長する。

2

作業の速さを求める。

3

休息の取り方を教える。

4

変化に富む構成にする。

5

作業の完成度を求める。

82

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

作業療法の場面で躁状態とうつ状態に共通してみられるのはどれか。

1

他者への干渉

2

焦燥感の表出

3

自殺に関する言動

4

他罰的な言動

5

自己評価の低下

83

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

うつ病患者の作業適用で適切なのはどれか。

1

自己決定の多い作業

2

反復的な手順の作業

3

競争的な集団作業

4

出来不出来が明確な作業

5

対人交流の多い作業

広告

84

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

うつ病患者が作業療法場面で表現するのはどれか。

1

もう一人の自分がいる。

2

誰かに操られている。

3

周りに迷惑をかけている。

4

もっと高度なことができる。

5

周りから期待されている。

85

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

躁病患者への対応で適切なのはどれか。

1

非構成的な作業を提供する。

2

作業種目は本人が決める。

3

リーダーの役割を提供する。

4

作業回数は本人が決める。

5

行動範囲の枠を決める。

86

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神科デイケアへの通院が長期になっている患者への対応で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.現在のプログラムを再検討する。イ.本人に継続の希望がある限りそのまま続ける。ウ.主治医からの指示が特にないため治療を続ける。エ.終了させる方向で期限を示して本人と面談する。オ.授産施設など、地域の社会資源への移行も考える。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

87

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

作業療法場面で退行した態度をとりやすいのはどれか。

1

閉所恐怖症

2

パニック障害

3

強迫性障害(強迫神経症)

4

外傷後ストレス障害

5

解離性(転換性)障害

88

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

パニック障害患者の作業療法中にみられるのはどれか。

1

醜形恐怖

2

疼痛発作

3

失立発作

4

不安発作

5

情動失禁

広告

89

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

作業療法場面で強迫行為の影響をみるのに役立つのはどれか。2つ選べ。 ア.作業中の表情イ.作業時の会話ウ.作業の訂正数エ.作業の遅れオ.作業への欠席数

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

90

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

境界型人格障害患者に作業療法を実施する際の留意点で適切でないのはどれか。 ア.集団場面で問題行動があったら作業を中止する。イ.作業場面以外の行動化は許容する。ウ.患者の訴えに作業療法士は直ちに対応する。エ.問題行動を起こす患者には個別に対処する。オ.表情や動作から状態の変化を知る。

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

91

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

アルコール依存症の離脱症状として誤っているのはどれか。

1

微小妄想

2

睡眠障害

3

けいれん発作

4

発汗

5

幻視

92

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

精神遅滞の障害像で誤っているのはどれか。

1

情緒障害

2

意識障害

3

認知障害

4

学習障害

5

運動障害

93

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

てんかん患者に対する作業療法評価で優先度の低いのはどれか。

1

ベンダー・ゲシュタルト・テスト

2

コース立方体組合わせテスト

3

ロールシャッハ・テスト

4

WAIS-R

5

職業適性検査

広告

94

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

アルツハイマー型認知症患者の作業療法の初回面接で困難なのはどれか。 ア.個人に応じた工夫をする。イ.安心できる場所で実施する。ウ.今後の目標を確認し同意を得る。エ.参加時の規則厳守を約束する。オ.話し合うというような雰囲気で進める。

1

ア、イ

2

ア、オ

3

イ、ウ

4

ウ、エ

5

エ、オ

95

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

認知症患者への作業適用で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.繰り返しのある作業イ.複数の段階付けのある作業ウ.1時間程度でできる作業エ.巧緻性を必要とする作業オ.手続記憶を利用した作業

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

96

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

認知症患者の作業療法評価で適切でないのはどれか。

1

歩行状態などの運動機能

2

記銘力や理解力などの知的機能

3

家族の介護力の程度

4

内田・クレペリンテストでの作業能力

5

呼吸器・循環器などの合併症の有無

99

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められた社会復帰施設でないのはどれか。

1

精神障害者小規模作業所

2

精神障害者地域生活支援センター

3

精神障害者生活訓練施設

4

精神障害者福祉工場

5

精神障害者福祉ホーム

広告