作業療法士国家試験:第47回午前の過去問

第47回午前:第2問

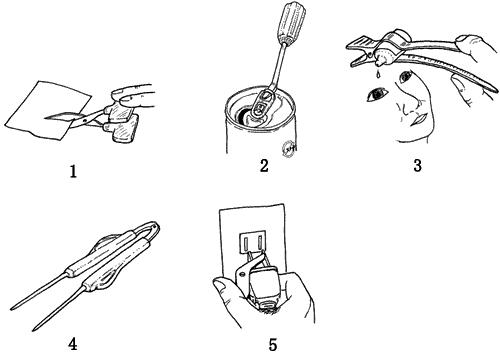

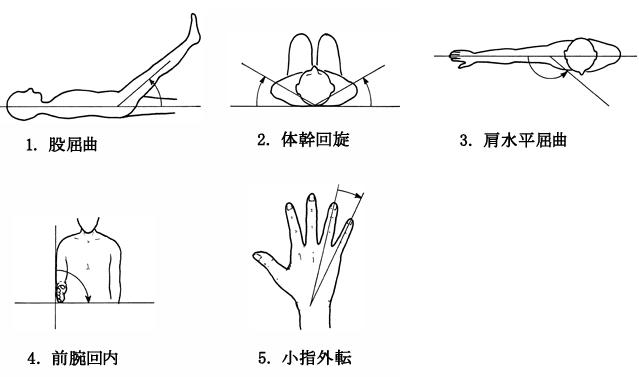

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第3問

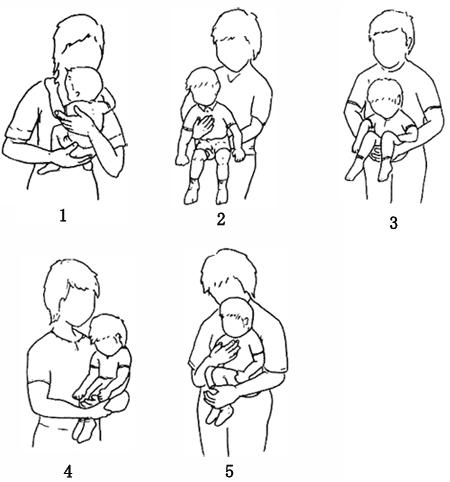

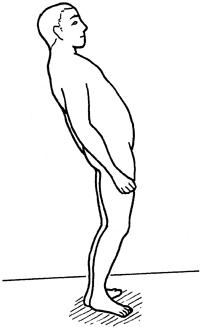

立位状態の患者に「後ろに反り返ってください」と指示したところ、図のような姿勢になり、これ以上に反り返ると転倒する危険があった。このときの評価で適切なのはどれか。

1: 測定異常(Dysmetria)

2: 運動分解(Decomposition of Movement)

3: 協働収縮不能(Asynergia)

4: 時間測定異常(Dyschronometria)

5: 反拮抗運動不能(Dysdiadochokinesis)

- 答え:3

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第4問

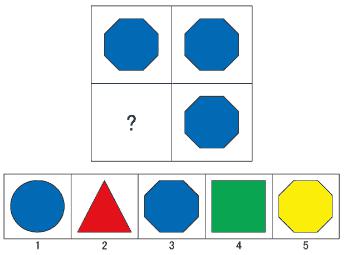

WAIS-Ⅲで用いられる図版を示す。この検査項目として正しいのはどれか。

1: 行列推理

2: 絵画完成

3: 絵画配列

4: 組合せ

5: 符号

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第5問

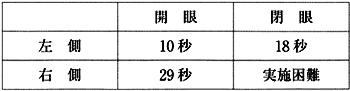

73歳の女性。脳出血による右片麻痺がある。Mobergのピックアップ検査の結果を示す。ただし、検査結果はそれぞれ2回計測した所要時間の平均である。この結果から考えられる問題点はどれか。

1: 関節拘縮

2: 知覚障害

3: 物体失認

4: 視覚性失調

5: 肢節運動失行

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

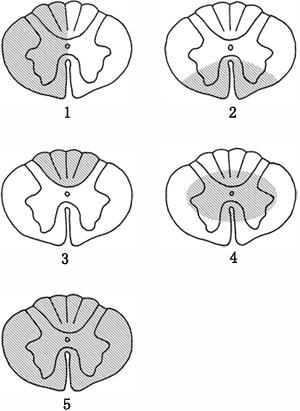

第47回午前:第6問

68歳の男性。体操中に頸部を急激に後方へ反らした際に受傷し、骨傷のない頸髄損傷と診断された。独歩は可能だが、上肢に強い運動障害を認める。損傷型として最も考えられるのはどれか。ただし、図の斜線部は頸髄横断面における損傷部位を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

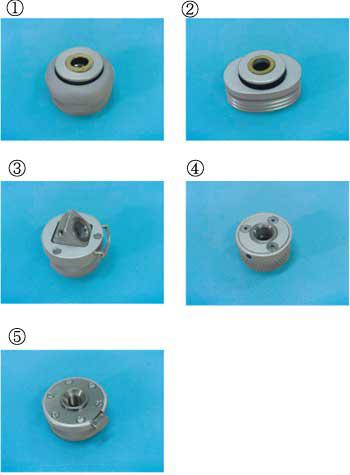

第47回午前:第7問

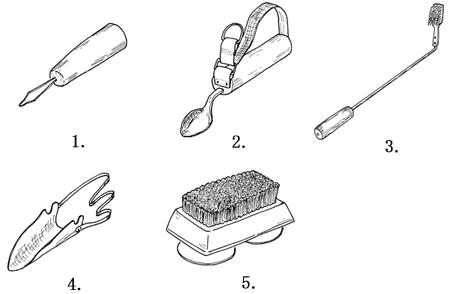

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

78歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅣ、クラス3。右手の写真を示す。中指は写真のような変形をきたしている。数年前、PIP関節の腫れと痛みがあったという。この変形の発生機序はどれか。

1: 掌側板の緩み

2: 手内筋の緊張亢進

3: 側索の背側転移

4: 中央索の断裂

5: 終止腱の断裂

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

把持能力が低下した関節リウマチ患者の自助具として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第10問

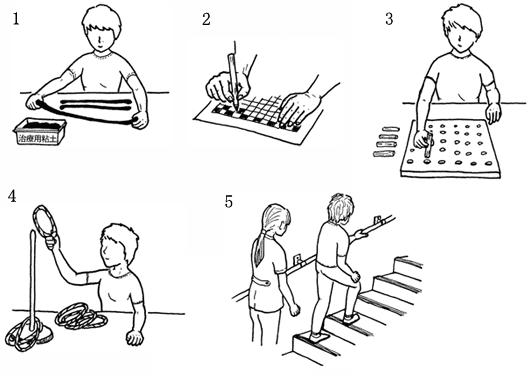

53歳の女性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類StageⅢ。薬物コントロールができ次第退院の予定である。作業療法が適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

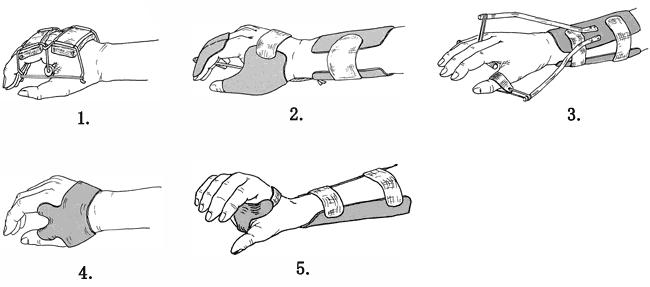

55歳の女性。末梢神経障害。短母指外転筋、母指対立筋、虫様筋(第1・第2)がMMT 1~2であった。この患者に用いるスプリントとして適しているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第14問

21歳の男性。大学入学後、クラスの中で強い緊張を感じ、身体のふるえや手掌の発汗が止まらなくなった。その後、自宅に引きこもるようになったため家族に伴われて精神科外来を受診した。この疾患の特徴はどれか。

1: 思春期に好発する。

2: 回避傾向がみられる。

3: 強迫行為が主症状である。

4: 患者の大多数が男性である。

5: 見知らぬ人と同席できない。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第15問

21歳の男性。大学入学後、クラスの中で強い緊張を感じ、身体のふるえや手掌の発汗が止まらなくなった。その後、自宅に引きこもるようになったため家族に伴われて精神科外来を受診した。外来作業療法に通うことになった。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 個室を使用する。

2: SSTを取り入れる。

3: 生活リズムを整える。

4: 自己評価の特徴を話し合う。

5: リラクセーションの練習をする。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第16問

26歳の女性。感情が不安定でリストカットを繰り返している。これまでいくつも職歴があるが、いずれも対人的なトラブルが原因で辞めている。大量服薬をしたため精神科病院に入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 実施時間を明確に決める。

2: 特定の担当者を決めない。

3: 集団で協力する活動を導入する。

4: 目標は複数回参加した後で決める。

5: 実施頻度は本人の要求に応じて変更する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第17問

26歳の女性。感情が不安定でリストカットを繰り返している。これまでいくつも職歴があるが、いずれも対人的なトラブルが原因で辞めている。大量服薬をしたため精神科病院に入院となった。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 有能感を満たす。

2: 判断を引き受ける。

3: 心理的距離を保つ。

4: 現実検討の機会を作る。

5: 衝動の統制を手助けする。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第18問

30歳の女性。大学卒業後就職したが、すぐに退職した。その後対人トラブルを起こしては何回も勤務先を変え、2週前から就労移行支援事業所に通所するようになった。作業手順が分からなくても質問ができないため完成することができなかった。音に過敏に反応し、他の通所者と折り合いがつかずいらいらするようになり、家族に当たり散らすようになった。通所も中断し自宅に引きこもりがちとなったため、外来作業療法を紹介された。この患者で考えられるのはどれか。

1: 注意欠陥/多動性障害

2: Asperger症候群

3: 学習障害

4: 行為障害

5: 自閉症

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

30歳の女性。大学卒業後就職したが、すぐに退職した。その後対人トラブルを起こしては何回も勤務先を変え、2週前から就労移行支援事業所に通所するようになった。作業手順が分からなくても質問ができないため完成することができなかった。音に過敏に反応し、他の通所者と折り合いがつかずいらいらするようになり、家族に当たり散らすようになった。通所も中断し自宅に引きこもりがちとなったため、外来作業療法を紹介された。この患者に対する作業療法で優先するのはどれか。

1: 新しい体験

2: 耐久性の訓練

3: 基礎体力の維持

4: 援助の求め方の練習

5: 就労移行支援事業所復帰の促進

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第20問

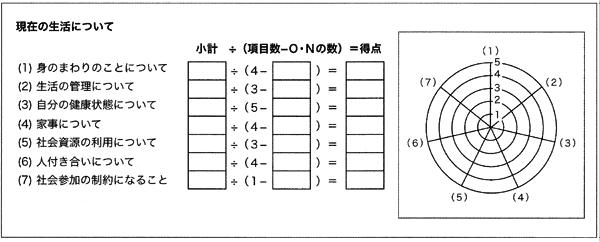

図に示す評価法はどれか。

1: 運動とプロセス技能評価(AMPS)

2: 機能の全体的評定尺度(GAF)

3: 精神障害者社会生活評価尺度(LASMI)

4: 精神科リハビリテーション行動評価尺度(Rehab)

5: 精神障害者ケアアセスメント(日本作業療法士協会版)

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第21問

症例研究の1つであるシングルケースデザインのABA型について正しいのはどれか。

1: 基礎水準測定期初日の効果指標の値を判定の基準にする。

2: 治療介入終了後に経過を振り返り、効果指標を決定する。

3: 治療介入期には効果指標の測定は行わない。

4: 2種目の治療介入の効果を立証できる。

5: 基礎水準測定期を2回設ける。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第22問

不随意的に行われる嚥下運動の時期はどれか。2つ選べ。

1: 先行期

2: 準備期

3: 口腔期

4: 咽頭期

5: 食道期

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第23問

Danielsらの徒手筋力テストの肩関節段階5と段階4との検査において、腹臥位で肘関節付近の上腕背側に抵抗を加えるのはどれか。2つ選べ。

1: 水平外転

2: 外転

3: 外旋

4: 屈曲

5: 伸展

- 答え:1 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第24問

脊髄性失調の徴候はどれか。

1: Babinski徴候

2: Hoover徴候

3: Kernig徴候

4: Myerson徴候

5: Romberg徴候

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第25問

訪問作業療法で対象者と何に取り組むかを決定するためにカナダ作業遂行測定(COPM)を用いることとした。正しいのはどれか。

1: 対象者の能力向上に効果的な作業を作業療法士が選択する。

2: 作業の遂行度は過去1週間に何回実施したかで評価する。

3: 障害の状態から実施すべき作業の重要度を評価する。

4: 実際の作業遂行状況を家族から聴取する。

5: 作業に関する満足度を10段階で聞く。

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第26問

三角筋付着部よりも近位の上腕骨骨幹部骨折で、中枢骨片が転位する方向はどれか。

1: 外転屈曲方向

2: 内転内旋方向

3: 屈曲外旋方向

4: 伸展外旋方向

5: 内転外旋方向

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第27問

頸髄完全損傷者における残存髄節レベルと感覚残存部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 ― 肩峰

2: C5 ― 腋窩

3: C6 ― 母指球

4: C7 ― 乳頭

5: C8 ― 胸骨剣状突起

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第28問

学習理論の用語として適切でないのはどれか。

1: 強化

2: 消去

3: 否認

4: 弁別

5: 報酬

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第29問

「気管吸引のガイドライン(成人で人工気道を有する患者のための)」(日本呼吸療法医学会による)に基づく吸引の適応となる状態で正しいのはどれか。

1: 誤嚥した。

2: 肺下葉の水泡音を聴取した。

3: 努力性呼吸が弱くなってきている。

4: 気管チューブ内に分泌物が確認できない。

5: 経皮的動脈血酸素飽和度が改善してきている。

- 答え:1

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第30問

糖尿病患者にみられる病態で運動負荷が禁忌となるのはどれか。

1: 高血圧症

2: 脳梗塞後遺症

3: ケトアシドーシス

4: 閉塞性動脈硬化症

5: 糖尿病性神経障害

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第31問

車椅子とベッドとの移乗動作の練習方法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 疲労度を同程度に保って練習するのは恒常練習である。

2: 車椅子からの立ち上がりのみ練習するのは部分練習である。

3: 動作手順を正しく言えるように練習するのは全体練習である。

4: アプローチ角度やベッドの高さを変えて練習するのは多様練習である。

5: 車椅子のブレーキ操作と移乗とに区切って練習するのは分散練習である。

- 答え:2 ・4

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第32問

高齢者の住宅改造の際に設置する手すりについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 直径は50~55 mmとする。

2: 石膏ボードの壁には直接取り付けやすい。

3: 階段では両端を延長して水平部分を作る。

4: 廊下では床から600 mmの高さに取り付ける。

5: 壁面から手すりの端までは60 mm以上空ける。

- 答え:3 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第33問

関節リウマチ患者に対する生活指導で正しいのはどれか。

1: 枕は高くする。

2: 歩幅は大きくする。

3: 手関節は掌屈位を保つ。

4: 本は眼の高さに置いて読む。

5: 茶碗は指間を拡げて支える。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第34問

上腕義手(手先具は能動開き式)の適合判定の際、肘90度屈曲位で手先具が完全には開かなかった。原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: ケーブルハウジングが長過ぎる。

2: ソケットが断端と適合していない。

3: 前腕支持部のトリミングが不良である。

4: 残存肢の肩甲帯の筋力が低下している。

5: 切断肢肩関節の回旋可動域に制限を認める。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第35問

Zancolliの頸髄損傷分類と可能な動作の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 ― パソコンの操作

2: C5A ― 臥位からの起き上がり動作

3: C5B ― 便座に座っての下衣着脱

4: C6A ― 床から車椅子への移乗

5: C6B3 ― 自動車の運転

- 答え:1 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第36問

神経・筋疾患の患者のリハビリテーションで優先度が低いのはどれか。

1: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

2: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

3: 筋萎縮性側索硬化症では発症早期から褥瘡に注意する。

4: Guillain-Barré症候群では訓練中の不整脈に注意する。

5: 脊髄小脳変性症では早期から転倒に注意する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第37問

5歳の脳性麻痺児が、手の支持なしに椅子に座り、物につかまらずに床から立ち上がることができる。粗大運動能力分類システム(Gross Motor Function Classification System:GMFCS)のレベルはどれか。

1: レベルⅠ

2: レベルⅡ

3: レベルⅢ

4: レベルⅣ

5: レベルⅤ

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第38問

上肢にリンパ浮腫がある乳癌術後患者に対するADL指導として最も適切なのはどれか。

1: 日光浴をする。

2: 三角巾で保護する。

3: 自動介助運動をする。

4: 患肢の挙上を避ける。

5: 高い温度で温浴をする。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第39問

Alzheimer型認知症とLewy小体型認知症とに共通する初期症状はどれか。

1: 見当識障害

2: 小刻み歩行

3: 嚥下障害

4: 尿失禁

5: 幻視

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第40問

MMSE(Mini Mental State Examination)10点の認知症患者の作業療法の目的で正しいのはどれか。

1: 聴覚の刺激

2: 生活習慣の形成

3: 抽象概念の形成

4: 新しい課題の提供

5: 記憶のトレーニング

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第41問

Alzheimer型認知症でみられないのはどれか。

1: 汚言症

2: 観念失行

3: 視空間失認

4: 物盗られ妄想

5: 遂行機能障害

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

アルコール依存症患者の自助グループ活動で適切なのはどれか。

1: 体験を共有する。

2: 半年間で終了する。

3: 身体機能訓練に主眼を置く。

4: 医師の指導の下で行われる。

5: 週1回の参加が決められている。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

薬物依存の患者に対する作業療法の目的でないのはどれか。

1: 退行の促進

2: 身体機能の改善

3: 衝動のコントロール

4: 日常生活能力の改善

5: 心理的耐久力の向上

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第44問

統合失調症患者の退院時指導で適切でないのはどれか。

1: 再入院しないよう約束する。

2: ストレスへの対処法を再確認する。

3: 利用する施設の担当者に情報を提供する。

4: 困ったときの援助の求め方について確認する。

5: 再燃のサインを見つけたときの行動について確認する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第45問

認知機能障害の強い統合失調症患者に対する作業指導で工夫する点はどれか。

1: 言語説明を増やす。

2: 工程見本を増やす。

3: 作業工程を増やす。

4: 作業時間を増やす。

5: 道具の種類を増やす。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第46問

統合失調症の亜急性期と回復期とに共通する作業療法の目的はどれか。

1: 役割行動

2: 欲求の充足

3: 自信の回復

4: 達成感の獲得

5: 生活リズムの回復

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第47問

うつ病の作業療法として適切なのはどれか。

1: 活発な言語的交流を促す。

2: 作品を完成させるよう励ます。

3: 自己判断が多い種目を選択する。

4: 休憩を取りやすいよう配慮する。

5: 病前の状態と比較しやすくする。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第48問

気分障害について正しいのはどれか。

1: うつ病は男性に多い。

2: うつ病の生涯有病率は3%である。

3: 気分変調性障害はうつ病よりも短期間で治癒する。

4: 季節性感情障害は日照時間が短くなると再燃しやすい。

5: 脳内セロトニンの増加がうつ病の発症に関係している。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第49問

気分障害でみられやすい妄想はどれか。2つ選べ。

1: 心気妄想

2: 誇大妄想

3: 被害妄想

4: 嫉妬妄想

5: 追跡妄想

- 答え:1 ・2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第50問

うつ病患者の作業療法において病状の悪化を示唆する所見はどれか。2つ選べ。

1: 作業の停滞

2: 作業時間の遵守

3: 新しい課題の要求

4: 身体症状への高い関心

5: 他の患者とのトラブルの増加

- 答え:1 ・4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第51問

3軸性の関節はどれか。2つ選べ。

1: 股関節

2: 距腿関節

3: 胸鎖関節

4: 上橈尺関節

5: 指節間関節

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第52問

骨折部の血流が障害されやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 脛骨粗面

2: 大腿骨頭

3: 坐骨結節

4: 手の舟状骨

5: 上腕骨大結節

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第53問

筋と支配神経の組合せで誤っているのはどれか。

1: 長掌筋 ― 正中神経

2: 円回内筋 ― 正中神経

3: 腕橈骨筋 ― 橈骨神経

4: 方形回内筋 ― 尺骨神経

5: 尺側手根伸筋 ― 橈骨神経

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第54問

外側皮質脊髄路について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 後索を通る。

2: 延髄で交叉する。

3: 運動前野からの投射線維を含まない。

4: 脊髄で前角細胞にシナプス結合する。

5: 上肢に対応する線維は下肢に対応する線維よりも外側にある。

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第55問

中脳にあるのはどれか。

1: 疑核

2: 赤核

3: 孤束核

4: 歯状核

5: オリーブ核

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第56問

腕神経叢の後神経束に含まれる神経はどれか。2つ選べ。

1: 腋窩神経

2: 筋皮神経

3: 橈骨神経

4: 正中神経

5: 尺骨神経

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第57問

顔面神経支配でないのはどれか。

1: 鼻筋

2: 前頭筋

3: 眼輪筋

4: 口輪筋

5: 上眼瞼挙筋

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第58問

尿生成の流れの方向として正しいのはどれか。

1: 腎盤から腎杯へ

2: 尿道から膀胱へ

3: 尿管から髄質部集合管へ

4: 遠位尿細管から皮質部集合管へ

5: 近位曲尿細管からBowman囊へ

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第59問

消化管で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胆管は空腸に開口する。

2: 大腸のリンパ流は胸管に注ぐ。

3: 小腸の静脈血は下大静脈に直接注ぐ。

4: 回腸と盲腸との移行部には弁がある。

5: 幽門括約筋は大腸から小腸への逆流を防ぐ。

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第60問

スカルパ三角で誤っているのはどれか。

1: 坐骨神経が通る。

2: 大腿動脈が通る。

3: 底面に恥骨筋がある。

4: 外側は縫工筋で形成される。

5: 内側は長内転筋で形成される。

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第61問

DNAに含まれないのはどれか。

1: チミン

2: グアニン

3: ウラシル

4: シトシン

5: アデニン

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第62問

交感神経の興奮によって生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 気管支の拡張

2: 筋血管の収縮

3: 皮膚血管の収縮

4: 涙腺分泌の亢進

5: 消化腺分泌の亢進

- 答え:1 ・3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第63問

成人の安静閉眼時脳波でα波(基礎律動)の振幅が最も大きい部位はどれか。

1: 前頭部

2: 側頭部

3: 中心部

4: 頭頂部

5: 後頭部

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第64問

障害を受けた場合に右同名半盲を生じ得る部位はどれか。2つ選べ。

1: 右視神経

2: 左外側膝状体

3: 右内側膝状体

4: 左視放線

5: 右後頭葉

- 答え:2 ・4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第66問

心拍数が減少するのはどれか。

1: 貧血

2: 脱水

3: 低体温

4: 長期臥床

5: 甲状腺機能亢進

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第67問

排尿機構で誤っているのはどれか。

1: 外尿道括約筋は陰部神経支配である。

2: 内尿道括約筋は交感神経支配である。

3: 脊髄排尿中枢は第2~4仙髄節にある。

4: 副交感神経を刺激すると膀胱は弛緩する。

5: 膀胱体部からの求心性神経は骨盤神経である。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第68問

成長ホルモンについて誤っているのはどれか。

1: 蛋白質である。

2: 下垂体前葉で合成される。

3: 下垂体前葉から分泌される。

4: 成人になると分泌が停止する。

5: 小児期の分泌不全によって低身長をきたす。

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第69問

力学について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 力は加速度に反比例する。

2: 運動量は速度に比例する。

3: トルクは力の2乗に比例する。

4: 運動エネルギーは速度の2乗に比例する。

5: 摩擦力は接触面に作用する力の水平分力に比例する。

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第70問

前腕の回内と回外の両方に働くのはどれか。

1: 上腕二頭筋

2: 上腕筋

3: 腕橈骨筋

4: 肘筋

5: 長母指外転筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第71問

膝関節について正しいのはどれか。

1: 屈曲角度が増すと、ころがり運動が多くなる。

2: 内側側副靱帯は屈曲位での外旋運動を制限する。

3: 屈曲位から伸展すると、完全伸展する直前で下腿は内旋する。

4: 関節運動による内側半月板の移動量は外側半月板よりも大きい。

5: 前十字靱帯の主な作用は、脛骨と大腿骨の間の左右剪断力を制限することである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第72問

筋と体幹の運動の組合せで誤っているのはどれか。

1: 最長筋 ― 伸展

2: 腹直筋 ― 屈曲

3: 腰方形筋 ― 回旋

4: 外腹斜筋 ― 回旋

5: 内腹斜筋 ― 回旋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第73問

前方を注視して両足関節底屈位で足底が接地した立位姿勢をとった。両足関節底背屈中間位の立位と比べたときの姿勢に関する変化で正しいのはどれか。

1: 胸椎後弯は増強する。

2: 骨盤は前傾位となる。

3: 股関節は伸展位となる。

4: 膝関節は屈曲位となる。

5: 足圧中心は前方へ移動する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第74問

麻痺のために鶏歩を呈するのはどれか。

1: 腓腹筋

2: ヒラメ筋

3: 前脛骨筋

4: 大腿二頭筋

5: 大腿四頭筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第75問

薬物療法について正しいのはどれか。

1: 薬物は半減期が長いほど体内から速く排泄される。

2: 経口投与されたバクロフェンは髄液に移行しない。

3: 脂溶性の薬物は肝臓で代謝されると排泄されやすくなる。

4: 血液透析を受けている患者では投薬量を通常よりも多くする。

5: 抗てんかん薬の血中濃度が治療域の下限以上であれば発作は起こらない。

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第76問

急性炎症の初期にみられないのはどれか。

1: 発赤

2: 腫脹

3: 疼痛

4: 熱感

5: 拘縮

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第77問

多発性骨髄腫に特徴的でないのはどれか。

1: 貧血

2: 腎障害

3: 易感染性

4: 病的骨折

5: 低カルシウム血症

- 答え:5

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第78問

ボツリヌス毒素を用いた治療で、効果の一般的な持続期間はどれか。

1: 1~3日

2: 1~3週間

3: 3~6か月

4: 1~3年

5: 10年以上

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第79問

逆転移に相当するのはどれか。

1: 治療者が患者に夢の解釈を教える。

2: 治療者が患者に様々な感情を向ける。

3: 治療者が無意識の葛藤を患者に意識させる。

4: おとぎ話の内容が患者の精神症状に現れる。

5: 患者が過去の治療者に向けた感情を現在の治療者に向ける。

- 答え:2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第80問

投影法検査はどれか。2つ選べ。

1: MMPI

2: P-Fスタディ

3: バウムテスト

4: 東大式エゴグラム

5: 内田・クレペリン精神テスト

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第81問

面接における傾聴的な態度はどれか。

1: 相づちを打つ。

2: 行動の理由を説明させる。

3: 事実関係を正確に確認する。

4: 患者の感情に焦点を当てない。

5: 話が途切れそうになったら新たな話題を提供する。

- 答え:1

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第82問

長期臥床による不動化の影響として正しいのはどれか。

1: 筋節長の延長

2: 疼痛閾値の低下

3: 関節不安定性の出現

4: 脊髄前角細胞数の減少

5: 血中カルシウム濃度の低下

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第83問

発症早期の多系統萎縮症で頻度が低いのはどれか。

1: 認知症

2: 尿失禁

3: 動作緩慢

4: 起立性低血圧

5: 姿勢反射障害

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第84問

クリニカルパスについて誤っているのはどれか。

1: 新人教育に役立つ。

2: 治療を標準化できる。

3: 在院日数を短縮できる。

4: 職種ごとに個別のパスを用いる。

5: インフォームドコンセントの説明内容が充実する。

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第85問

1本の神経線維を電気刺激した場合の興奮伝導の説明で誤っているのはどれか。

1: 興奮は両方向に伝わる。

2: 興奮は太い線維ほど速く伝わる。

3: 有髄線維では跳躍伝導が起こる。

4: 興奮は隣接する別の線維に伝わる。

5: 興奮の大きさは変わらずに伝わる。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第86問

尺骨神経麻痺でみられるのはどれか。

1: Kernig徴候

2: Lasègue徴候

3: Froment徴候

4: Lhermitte徴候

5: McMurray徴候

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第87問

成人と比べ、小児の骨折で多いのはどれか。2つ選べ。

1: 偽関節

2: 過成長

3: 若木骨折

4: 関節拘縮

5: 角状変形の遺残

- 答え:2 ・3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第88問

深部静脈血栓症の予防法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 弾性ストッキングの着用

2: 足関節の自動運動

3: 水分摂取の制限

4: ギプス固定

5: 冷却

- 答え:1 ・2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第89問

脊髄小脳変性症にみられにくく、多発性硬化症に特徴的なのはどれか。

1: 痙縮

2: 運動失調

3: 嚥下障害

4: 構音障害

5: 有痛性痙攣

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第90問

小児の正常発達で最も早く可能になるのはどれか。

1: 高這いをする。

2: 橈側手指握りをする。

3: つかまって立ち上がる。

4: 背臥位で足を口に持っていく。

5: 座位で上肢の後方保護伸展反応が出る。

- 答え:4

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第91問

Duchenne型筋ジストロフィーについて正しいのはどれか。

1: 横隔神経麻痺を生じる。

2: 閉塞性換気障害を生じる。

3: 側弯症は呼吸機能に影響しない。

4: 呼吸障害ではPaCO2 が上昇する。

5: 呼吸不全は5歳以下から生じることが多い。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第92問

左心不全の症状はどれか。

1: 高血圧

2: 肝脾腫

3: 起坐呼吸

4: 下腿浮腫

5: 頸静脈怒張

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第93問

糖尿病で最も眼病変が起こりやすい部位はどれか。

1: 角膜

2: 網膜

3: 視神経

4: 水晶体

5: ぶどう膜

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第94問

肺気腫でみられるのはどれか。

1: 横隔膜高位

2: 1秒率の増加

3: 機能的残気量の増加

4: 解剖学的死腔の減少

5: 心胸郭比(CTR)の増加

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第95問

運動負荷を漸増すべきでないのはどれか。

1: 発症後2日のラクナ梗塞患者

2: 抗凝固薬投与中の心房細動患者

3: 発症後1週以内の労作性狭心症患者

4: 在宅酸素療法導入後の慢性閉塞性肺疾患患者

5: 下大静脈フィルター留置後の深部静脈血栓症患者

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第96問

前頭側頭型認知症(Pick病)に特徴的な症状はどれか。2つ選べ。

1: 幻視

2: 考え無精

3: 替え玉妄想

4: 時刻表的行動

5: 物盗られ妄想

- 答え:2 ・4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第97問

統合失調症で現れにくいのはどれか。

1: 幻声

2: 思考奪取

3: 被影響体験

4: 解体した会話

5: 夜間の意識変容

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第98問

うつ病でみられやすい訴えはどれか。

1: 「テレビカメラで見張られている」

2: 「何か恐ろしいことが起こりそうだ」

3: 「新しいアイデアが次々と湧いてくる」

4: 「自分の考えがみんなに知れ渡っている」

5: 「取り返しのつかない罪を犯してしまった」

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第99問

小児の精神障害で正しいのはどれか。

1: 吃音は行為障害に分類される。

2: 児童期に恐怖症を発症することはない。

3: 虐待を原因として反応性愛着障害が起こる。

4: 小児自閉症は約半数が統合失調症に移行する。

5: 選択性緘黙は脳の器質的病変を原因とすることが多い。

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第100問

悪性症候群の原因となる可能性が最も高いのはどれか。

1: 抗うつ薬

2: 抗不安薬

3: 気分安定薬

4: 抗精神病薬

5: 抗てんかん薬

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する