作業療法士国家試験:第56回午後の過去問

第56回午後:第1問

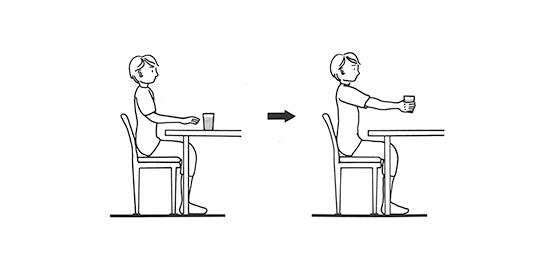

椅子座位でテーブル上にあるコップにゆっくりと手を伸ばしてつかむ作業の図を示す。この時の肩関節と肘関節の運動に関与が推定される筋と収縮様式との組合せで正しいのはどれか。

1: 三角筋前部線維 ── 求心性収縮

2: 三角筋後部線維 ── 求心性収縮

3: 上腕二頭筋 ── 求心性収縮

4: 上腕三頭筋 ── 遠心性収縮

5: 腕橈骨筋 ── 求心性収縮

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第3問

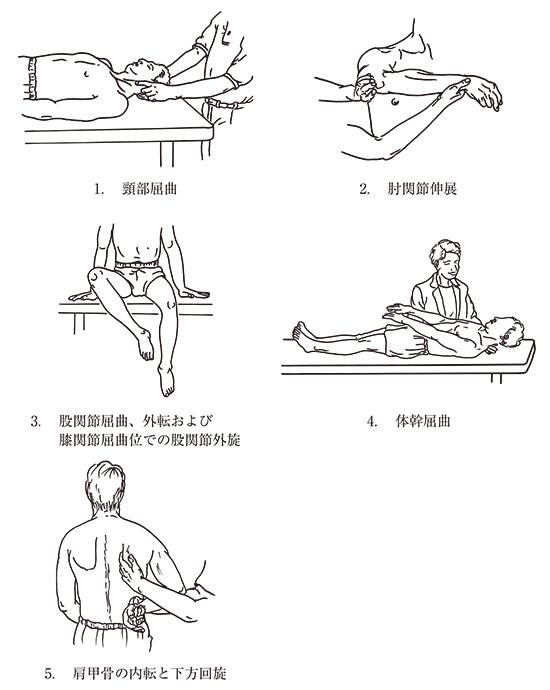

Danielsらの徒手筋力テストで、段階2の測定肢位で正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、関節可動域には異常がないものとする。

- 答え:1 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

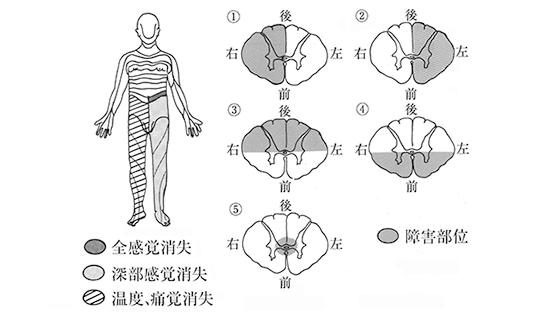

身体図のような感覚障害を呈する場合に考えられる脊髄の障害部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第5問

32歳の男性。左利き。交通事故により右上腕切断となった。断端長は10.0 cmで、残存肢の上腕長は25.0 cmであった。能動義手製作のために選択する肘継手として最も適切なのはどれか。

1: 軟性たわみ式継手

2: 倍動肘ヒンジ継手

3: 能動単軸肘ヒンジ継手

4: 遊動単軸肘ヒンジ継手

5: 能動単軸肘ブロック継手

- 答え:5

- 解説:この患者は上腕長25 cmで断端長が10 cmであり、40%の短断端。肘継手は、生体の肘関節を代償するための継手部品で、上腕部と前腕部を繋ぐものである。適切な肘継手を選ぶことが重要である。

- 軟性たわみ式継手は、コイルばねなどの軟性の素材で出来ている継手で、前腕義手で使用されるものである。上腕カフと前腕部を連結するために用いられるが、この患者の状況には適していない。

- 倍動肘ヒンジ継手は、ソケットの動きに対して2倍の角度に増幅させるヒンジ機構があり、スプリットソケットと呼ばれる特殊なソケットの内・外側に取り付けられる継手である。短断端または極短断端で用いられるが、この患者の状況には適していない。

- 能動単軸肘ヒンジ継手は、ブロック継手が収まらず使用できない、上腕長断端の肘義手や、前腕義手でも極短断端で肘の機能が少なく支持性がほとんどない場合に用いられる。この患者の状況には適していない。

- 遊動単軸肘ヒンジ継手は、長断端で利用される。この患者の状況には適していない。

- 能動単軸肘ブロック継手は肘屈曲の動きをハーネスの動きで固定・解除する装置であり、義手上腕部とひじブロック継手との結合部分にある。短断端に適用できるため、この患者に最も適切な選択肢である。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第6問

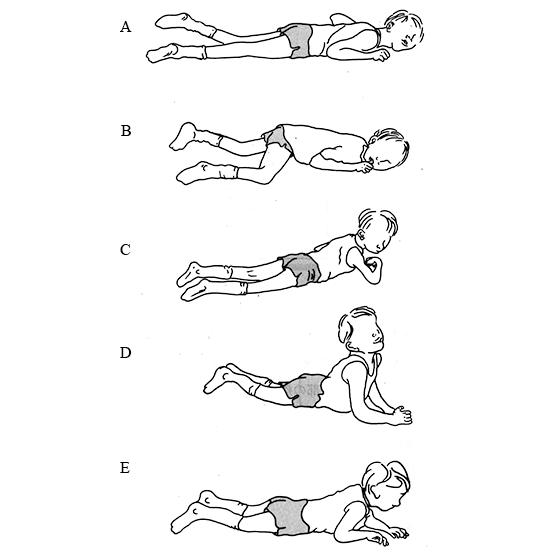

痙直型四肢麻痺を呈する脳性麻痺児の姿勢保持の発達順で正しいのはどれか。

1: A ─ B ─ C ─ E ─ D

2: A ─ B ─ E ─ C ─ D

3: B ─ A ─ C ─ E ─ D

4: B ─ A ─ E ─ C ─ D

5: B ─ A ─ E ─ D ─ C

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第7問

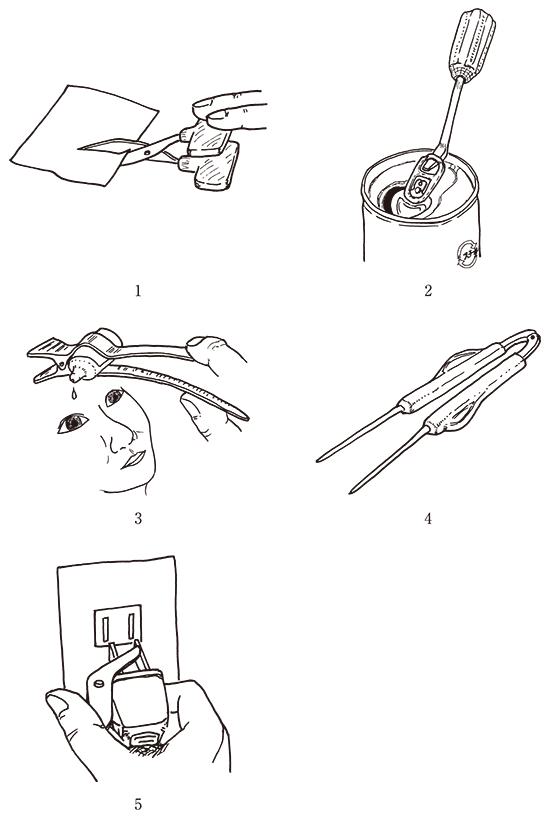

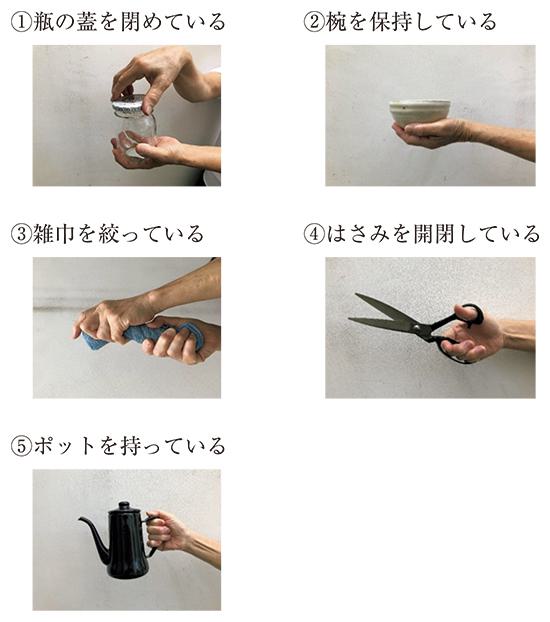

58歳の女性。関節リウマチ。Steinbrockerのstage II、class 2。この患者の日常生活活動を示す。正しいのはどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第8問

72歳の女性。転倒し、左手をついた。左手関節部に疼痛と腫脹が生じ、近くの病院を受診し徒手整復後ギプス固定を受けた。骨癒合後の画像示す。手関節尺屈により尺骨頭部の疼痛とクリック音がする。手指の機能障害はない。生じている合併症で考えられるのはどれか。

1: 反射性交感神経性ジストロフィー

2: 尺骨突き上げ症候群

3: 長母指伸筋腱断裂

4: 正中神経損傷

5: 月状骨脱臼

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第9問

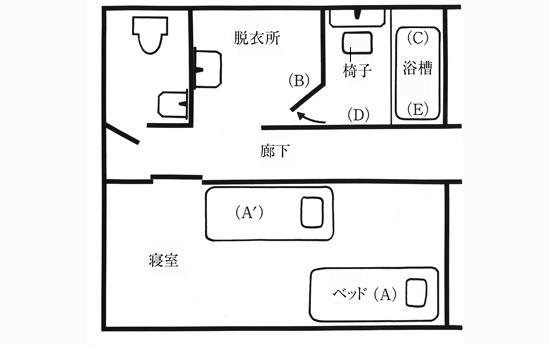

58歳の男性。脊髄小脳変性症。脊随小脳変性症の重症度分類(厚生省、1992)の下肢機能障害III度、上肢機能障害II度である。脱衣所と洗い場の段差はなく、浴槽は据え置き式で、高さは50 cmであった。住環境整備について誤っているのはどれか。

1: ベッド(A)を(A´)に移動する。

2: 開き戸(B)を外開きから内開きに変更する。

3: 浴槽内の(C)の位置に浴槽台を設置する。

4: 洗い場の壁(D)に横手すりを設置する。

5: 浴槽の(E)の位置にバスボードを設置する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

39歳の女性。多発性硬化症。発症から4年が経過。寛解と再燃を繰り返している。MMTは両側の上肢・下肢共に4。軽度の両側視神経炎を伴い、疲労の訴えが多い。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸で菊練りを行う。

2: 木工作業で椅子を作る。

3: ビーズ細工でピアスを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 細かいタイルモザイクのコースターを作る。

- 答え:4

- 解説:この問題では、多発性硬化症の患者に対して適切な作業療法を選ぶことが求められています。患者は上肢・下肢の筋力が弱く、視神経炎を伴っているため、疲労や視覚への負担を考慮した選択が必要です。

- 陶芸の菊練りは上肢の強い筋力を要するため、疲労に配慮できない点で適切でない。

- 木工で椅子を作る作業は、木の切断やハンマーでの打ちこみ作業があり、患者の筋疲労を増大させることから、適さない。

- この患者は視神経炎を伴っているため、ビーズ細工のような細かい作業は眼精疲労を強める危険がある。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、上肢への負担が少なく、視覚への負担もビーズ細工より少ないため、この患者に適切な作業療法となります。

- 細かいタイルモザイクのコースターを作る作業は、ビーズ細工と同様に細かい作業として眼精疲労を強める危険がある。また、タイルカッターの操作を繰り返すと上肢の筋疲労が生じやすい。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第11問

71歳の女性。独居。臥床傾向となり、訪問作業療法が依頼された。畳の上に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりは台につかまり実施していた。セルフケアは時間がかかるが実施可能である。家事は簡単な炊事を行い、洗濯を時々行う程度であった。生活機能の拡大に向けて、作業療法士が行う指導で最も優先されるべきものはどれか。

1: ベッドを導入させる。

2: 運動習慣を確立させる。

3: 食料品の買い出しを促す。

4: 家事動作を積極的に実施させる。

5: 地域活動への参加を促進させる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、71歳の女性が臥床傾向であり、生活機能の拡大を目指すために作業療法士が行うべき指導を選ぶ必要があります。最も優先されるべき指導は、ベッドを導入させることです。

- 正解です。ベッドを導入することで、起居動作の労力を軽減させ、離床を促すことで活動性を高めるきっかけができます。

- 運動習慣を確立させることは重要ですが、この場合、即効性の観点から優先度として高くないため、選択肢2は正しくありません。

- 食料品の買い出しに関する情報が問題文にないため、選択肢3は正しくありません。

- 患者は炊事と洗濯を行う程度はできており、生活機能を拡大するために積極的に行うべき家事として優先すべきものは見当たらないため、選択肢4は正しくありません。

- 患者の地域活動への参加を優先的に進めるための条件が問題文にないため、選択肢5は正しくありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

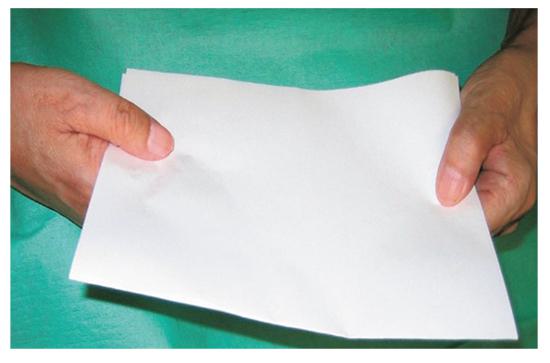

第56回午後:第13問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右後骨間神経麻痺

3: 左前骨間神経麻痺

4: 右手根管症候群

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

20歳の女性。高校卒業後、コンビニエンスストアの仕事についた。2年が経過した頃、人手不足もあり業務に追われる状態が続いた。次第に集中困難、頭が回らない感覚、不眠、動悸や呼吸困難感が現れ始め、休職するに至った。約1か月の自宅療養で呼吸困難感は軽減したが、頭痛、めまいによる歩行のふらつき、不眠が出現し、たえず漠然とした不安に襲われ外に出られなくなった。その様子を心配した家族が本人を連れて精神科を受診し、外来作業療法が導入された。導入時の作業療法で最も適切なのはどれか。

1: 全身のストレッチ

2: 高負荷の歩行訓練

3: ワークサンプル法による職業訓練

4: 遂行機能に対する認知リハビリテーション

5: 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイ

- 答え:1

- 解説:この患者は、漠然とした不安を呈しており、全般性不安障害が疑われる。外来作業療法の導入期では、心身の疲労に留意し、リラクゼーションを促す方法が適切である。

- 全身のストレッチは、身体のリラクゼーションを促し、患者にリフレッシュした気分を醸成させることができる。これにより、活動の導入をはかることができる。

- 高負荷の歩行訓練は、患者に疲労をもたらし、動悸や呼吸困難感の実体験とつながってしまうため、適切ではない。

- ワークサンプル法による職業訓練は、患者にとって心理的ストレスが高く、作業療法導入時には適切ではない。職場での業務が発症の起因となっていると推察されるため、休職後も症状が残っている状態では、職業に関する作業は避けるべきである。

- 遂行機能に対する認知リハビリテーションは、この患者の症状について遂行機能の問題が記述されていないため、必然性がなく、適切ではない。

- 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイは、職業に関することであり、選択肢3と同じ理由でこの患者の導入時期に行うことは適切でない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第15問

18歳の男子。幼少時から一人遊びが多かった。運動や言語の発達に目立った問題はないが、視線が合わないことが多い。急な予定変更や大きな音でパニックになることがあった。中学校や高校では場の空気が読めないことでいじめられた経験があり、現在は自室に引きこもり、ほとんどの時間をインターネットに接続したパソコンでアニメやゲームなどに興じている。心配した親が相談機関を訪れ、作業療法士が対応した。この男子の特徴としてみられやすいのはどれか。

1: 手先が器用である。

2: 特定の物事にこだわる。

3: 特定の領域の学習が苦手である。

4: 特定の場面で発語が困難になる。

5: 意思を伝える際に身振りを多用する。

- 答え:2

- 解説:この男子の症状から、自閉スペクトラム症(ASD)が考えられます。ASDの特徴として、特定の物事にこだわることが多いため、選択肢2が正解です。

- ASDでは、特定のものに興味を示すことはあるが、手先が器用という特徴はありません。この選択肢は間違いです。

- ASDでは、限局した情動的で反復的な関心と活動の幅があるため、特定の物事にこだわることがみられやすい。この選択肢が正解です。

- 特定領域の学習が苦手なのは学習障害であり、この男子には運動や言語の発達に目立った問題はないため、この選択肢は間違いです。

- 特定の場面で発語困難になる症状は、場面緘黙(選択性緘黙)とよばれる。しかし、この男子について不安症を特徴付けるエピソードの記載はないため、この選択肢は間違いです。

- ASDでは、身振りによる意思伝達が苦手であるため、この選択肢は間違いです。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第16問

55歳の男性。営業部の部長職に就いていたが、物や人の名前や地名が出てこないことを自覚し、その後は部下を同伴して仕事を継続していた。好きな日曜大工で使用していた工具を目の前にしてもそれを呼称できなくなり妻同伴で物忘れ外来を受診した。WAIS-IIIでは言語性IQが79、動作性IQは131、全検査IQは103であった。その後も徐々に言いたいことが言葉にならず、仕事で著しく疲弊するようになり退職した。徐々に誰に対してもなれなれしくなり、節度を失うような人格変化も認められるようになった。この患者の受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位はどこか。

1: 側頭葉内側部

2: 前頭葉眼窩面

3: 頭頂連合野

4: 側頭葉前部

5: 後頭葉

- 答え:4

- 解説:この患者は固有名称の失語と人格変化が見られるため、受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位は側頭葉前部である。側頭葉前部は言語の意味処理に強く関与しており、この患者の症状に適合する。

- 側頭葉内側部には海馬があり、近時(短期)記憶を貯蔵して長期記憶に加工する機能がある。しかし、この患者の症状には短期記憶の障害は見られないため、選択肢1は正しくない。

- 前頭葉眼窩面には行動の意思決定に際して、前後の脈絡から社会的価値を判断する機能がある。眼窩面が障害されると人格変化を生じることがあるが、この患者の初期症状は固有名詞を失語していることから、当初のMRI画像に萎縮が描出されることは想定しにくい。選択肢2は正しくない。

- 頭頂連合野は高次感覚野領域で、体性感覚情報や視覚情報などが統合される。頭頂連合野が障害されると失行や半側無視、到達運動や把握運動、視線制御や注意などの障害がみられるが、この患者の症状とは一致しないため、選択肢3は正しくない。

- 側頭葉前部では言語の意味処理に強く関与しており、この患者の症状である固有名称の失語に適合する。受診当初のMRI画像で予想される脳の萎縮部位は側頭葉前部であるため、選択肢4が正しい。

- 後頭葉は視覚認識をさせる機能があるが、この患者の症状とは関連性が低いため、選択肢5は正しくない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

50歳の男性。妻と二人暮らし。1年前に支店長に昇進してから仕事量が増え、持ち前の几帳面さと責任感から人一倍多くの仕事をこなしていた。半年前に本社から計画通りの業績が出ていないことを指摘され、それ以来仕事が頭から離れなくなり、休日も出勤して仕事をしていた。2か月前から気分が沈んで夜も眠れなくなり、1か月前からは仕事の能率は極端に低下し、部下たちへの指揮も滞りがちとなった。ある朝、「自分のせいで会社が潰れる、会社を辞めたい、もう死んで楽になりたい」と繰り返しつぶやいて布団にうずくまっていた。心配した妻が本人を連れて精神科病院を受診し、同日入院となった。入院後1週間が経過した時に気分を聞くと、返答までに長い時間がかかり、小さな声で「そうですねえ」と答えるのみであった。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: 気晴らしを勧める。

3: 十分な休息を勧める。

4: 自信回復のために激励する。

5: 集団認知行動療法を導入する。

- 答え:3

- 解説:この患者はうつ病の疑いがあり、心身の疲労回復に努める時期であるため、十分な休息を勧めるのが適切な対応である。

- うつ病の疑いがある患者には判断能力が減退していることがあるため、退職という重大な決断を勧めることは適切ではない。

- 返答までに長い時間がかかる状態の患者には、気晴らしを勧められることでも心理負担であるため、適切ではない。

- 患者は心理的に不活性であり、「もう死んで楽になりたい」と思い詰めている状況であるため、十分な休息を勧めることが適切である。

- 患者は個人の限界に達して職能が破綻していることから、激励することは患者を心理的に追い詰めてしまうことになるため、適切ではない。

- 患者が自分のペースや能力を超えて活動しようとすることが予測されるため、集団での活動は避けた方が良い。集団認知行動療法を行うとすれば、患者の症状が明らかに回復に向かい、自分の気持ちと現実との関係性をポジティブに認識できる時期からでも良い。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第18問

23歳の男性。中学生の頃から対人緊張が強く、人前での食事で発汗や赤面、緊張が強まることがあった。大学進学後も実習の発表時に緊張が強く、動悸や発汗を苦にしていた。卒業後に病院で作業療法士として働いていたが、通勤中のバスに停留所から同僚が数人乗り込んでくると、動悸、振戦、発汗が生じるようになった。車内に知り合いがいなければ不安や自律神経症状を生じることはない。考えられるのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: パニック障害

4: 社交(社会)不安障害

5: PTSD〈外傷後ストレス障害〉

- 答え:4

- 解説:この患者は人前での緊張や不安を感じることが多く、自律神経症状が現れることが特徴的であり、社交(社会)不安障害が考えられます。

- 解離性障害は、無意識のストレスや葛藤が身体症状に変換される反応であり、この患者の症状とは一致しません。

- 強迫性障害は、不合理な考えが頭から離れず、同じ行動を繰り返すものであり、この患者の症状とは一致しません。

- パニック障害は、突然の動悸や恐怖感、息苦しさが特徴的であり、この患者の症状とは一致しません。

- 社交(社会)不安障害は、人前での緊張や不安を感じることが特徴的であり、この患者の症状と一致します。このため、答えは4です。

- PTSDは、強烈な出来事の後に様々な症状が現れるものであり、この患者の症状とは一致しません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

8歳の男児。幼児期より落ち着きがなくじっとしていられず、家族で外出した際にはよく迷子になり、両親も養育に困難を感じていた。小学校に入学してからは、授業中に勝手に席を立って歩き出したり、順番を守ることも難しく、日常的に忘れ物や落とし物も多く、うっかりミスをして教師に注意されるが、その後も同じミスを繰り返していた。授業中は周囲の雑音に注意を削がれて勉強に集中できず、最近では学業不振が目立ち始めたため放課後等デイサービスで作業療法士が対応することになった。作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 感覚統合療法を実施する。

2: ペアレントトレーニングを実施する。

3: 社会生活技能訓練〈SST〉を実施する。

4: 学校を訪問して授業の様子を観察する。

5: 担当教員に本人の行動修正をより促すよう依頼する。

- 答え:5

- 解説:この男児は注意欠如・多動性障害の特徴的な行動があり、適切な介入が必要です。選択肢1~4は作業療法士が行うべき対応ですが、選択肢5は適切でない対応です。

- 感覚統合療法は、周囲からの知覚情報を調整して患児の注意欠陥多動に対応する介入法として適しているため、適切な対応です。

- ペアレントトレーニングは、家族と保護者を対象に、子どもへの肯定的な働きかけと環境調整を学ばせ、保護者の認知を肯定的に修正するものであり、適切な対応です。

- 社会生活技能訓練〈SST〉は、自分の行動と他者の行動とを比較して、行動のレパートリーを増やしたり修正したりするものであり、適切な対応です。

- 学校を訪問して授業の様子を観察することは、デイサービスでの作業療法支援計画の参考にできるため、適切な対応です。

- 担当教員から行動修正を促されるだけでは、男児はどのように行動してよいかわからず、混乱の原因にもなる。適切な介入が必要であるため、選択肢5は適切でない対応です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

32歳の男性。統合失調症。これまで院内の外来作業療法に参加していたが、友人の就労を契機に本人も就労希望を口にするようになった。担当の作業療法士が院内のカンファレンスで、この患者の就労移行支援事業所利用を提案するにあたって最も重要なのはどれか。

1: 罹病期間

2: 幻聴の頻度

3: 病識の程度

4: 就労への意欲

5: 統合失調症の病型

- 答え:4

- 解説:就労移行支援事業所利用を提案する際に最も重要な要素は、患者の就労への意欲です。患者が一般就労や起業を希望し、適正な職場への就労が見込まれる場合、支援を受けることができます。

- 罹病期間は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。罹病期間に関係なく、事業の利用ができます。

- 幻聴の頻度は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。症状の頻度や重症度は支援を受ける条件に含まれていないため、幻聴の頻度によって就労が妨げられる状況とは考えにくいです。

- 病識の程度は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。職場への就労が見込まれる場合、病識の程度に関係なく、支援を受けることができます。

- 就労への意欲は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素です。患者が一般就労や起業を希望し、適正な職場への就労が見込まれる場合、支援を受けることができます。

- 統合失調症の病型は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。病型に関係なく、事業の利用ができます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第21問

感染症のスクリーニング検査の特異度で正しいのはどれか。

1: 感染していない人で検査陽性と判定される割合

2: 感染していない人で検査陰性と判定される割合

3: 感染している人で検査陰性と判定される割合

4: 検査が陰性で感染していない人の割合

5: 検査が陽性で感染している人の割合

- 答え:2

- 解説:特異度は感染症のスクリーニング検査で、感染していない人が正しく検査陰性と判定される割合を示します。これは、検査の正確さを評価する指標の一つです。

- 感染していない人で検査陽性と判定される割合は、偽陽性率と呼ばれます。これは特異度とは異なる概念です。

- 感染していない人で検査陰性と判定される割合は、特異度と呼ばれます。これは検査の正確さを評価する指標で、正しい答えです。

- 感染している人で検査陰性と判定される割合は、偽陰性率と呼ばれます。これは特異度とは異なる概念です。

- 検査が陰性で感染していない人の割合は、陰性的中率と呼ばれます。これは特異度とは異なる概念です。

- 検査が陽性で感染している人の割合は、陽性的中率と呼ばれます。これは特異度とは異なる概念です。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第22問

橈骨遠位端骨折におけるリハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: ギプス除去後から開始する。

2: 就寝時には高挙するように指導する。

3: 骨癒合後早期にスポーツに復帰させる。

4: 変形治癒は機能回復に影響を及ぼさない。

5: 加齢は機能回復を遅らせる要因とはならない。

- 答え:2

- 解説:橈骨遠位端骨折のリハビリテーション治療では、早期から開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。また、受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であり、骨癒合後は医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが大切です。

- ギプス除去後から開始するのではなく、できるだけ早期からリハビリテーション治療を開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。

- 正解です。受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であるため、就寝時には高挙するように指導することが適切です。

- 骨癒合後早期にスポーツに復帰させると、軟部組織が運動強度に耐えられず、外傷を負う危険があるため、医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが必要です。

- 変形治癒は、手関節痛、可動域制限、神経合併症などを伴い、機能回復に影響を及ぼすことがあるため、変形治癒が機能回復に影響を及ぼさないとは言えません。

- 加齢は細胞分裂のスピードが緩やかになるため、骨癒合や機能回復が遅れる要因となります。したがって、加齢は機能回復を遅らせる要因となることがあります。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第23問

CMOP〈Canadian Model of Occupational Performance〉で誤っているのはどれか。

1: 人を身体面と認知面の2側面で捉える。

2: COPMを実践するときに必要な基本的な考え方である。

3: 個人と作業と環境が相互に関わりあった結果を説明できる。

4: 作業ニーズを満たすという作業療法の方向性を示している。

5: 環境の要素には物理的、制度的、社会的、文化的に関する要素が含まれる。

- 答え:1

- 解説:CMOPは、作業療法の基本的な考え方であり、人、環境、および職業の相互作用に焦点を当てている。このモデルでは、人を身体面、認知面、情緒面の3側面で捉えることが重要である。

- 選択肢1は誤りである。CMOPでは、人を身体面、認知面、情緒面の3側面で捉えることが重要である。

- 選択肢2は正しい。CMOPは、COPM(Canadian Occupational Performance Measure)を実践する際に必要な基本的な考え方であり、人、環境、および職業の相互作用に焦点を当てている。

- 選択肢3は正しい。CMOPでは、個人と作業と環境が相互に関わりあった結果を説明できるとされている。

- 選択肢4は正しい。CMOPは、作業ニーズを満たすという作業療法の方向性を示しており、クライアント中心の実践練習を方向付けている。

- 選択肢5は正しい。CMOPでは、環境の要素には物理的、制度的、社会的、文化的に関する要素が含まれ、これらが作業のパフォーマンスの決定要因とされている。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第24問

深部静脈血栓予防について誤っているのはどれか。

1: 水分補給

2: 離床の促進

3: 足関節の自動運動

4: 長時間の座位保持

5: 弾性ストッキングの着用

- 答え:4

- 解説:深部静脈血栓予防には、早期離床、適度な歩行や足関節の自動運動、弾性ストッキングの着用が勧められる。長時間の座位保持は、下肢の血流のうっ滞を誘発し、血液の流れが阻害されるため、誤りである。

- 水分補給は、血液粘性の増大を防ぐため、深部静脈血栓予防に効果的である。

- 離床の促進は、筋ポンプ機能を利用して下肢の血流を促進できるため、深部静脈血栓予防に効果的である。

- 足関節の自動運動は、腓腹筋やヒラメ筋の筋ポンプ機能を活用して血流を促進できるため、深部静脈血栓予防に効果的である。

- 長時間の座位保持は、下肢の血流のうっ滞を誘発し、血液の流れが阻害されるため、深部静脈血栓予防には誤りである。

- 弾性ストッキングの着用は、下肢への血流うっ滞を皮膚静脈圧迫によって予防する点で有効な可能性があるため、深部静脈血栓予防に効果的である。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第25問

知覚機能を評価する検査法はどれか。

1: Romberg test

2: Trail making test

3: Jobsen-Taylor hand function test

4: Rey auditory verbal learning test

5: Semmes-Weinstein monofilament test

- 答え:5

- 解説:この問題では、知覚機能を評価する検査法を選ぶ必要があります。知覚機能とは、感覚情報を受け取り、解釈し、意味を与える能力です。選択肢の中で、知覚機能を評価する検査法はSemmes-Weinstein monofilament testです。

- Romberg testは、運動失調の検査であり、閉眼立位で行われます。これは、知覚機能の評価ではなく、バランスや運動機能の評価に使用されるため、正解ではありません。

- Trail making testは、注意機能の検査であり、数字やアルファベットを順番に結んでいくタスクが含まれています。これは、知覚機能の評価ではなく、認知機能の評価に使用されるため、正解ではありません。

- Jobsen-Taylor hand function testは、上肢操作能力の検査であり、短い文章を書く、カードをめくる、物品を持ち上げて容器の中へ入れる、チェッカーの積み上げ、食事動作、空の大きな缶の移動、重い大きな缶の項目についての検査を含んでいます。これは、知覚機能の評価ではなく、上肢機能の評価に使用されるため、正解ではありません。

- Rey auditory verbal learning testは、聴覚性言語学習検査であり、聴覚情報を記憶し、言語を理解する能力を評価します。これは、知覚機能の評価ではなく、言語機能や記憶力の評価に使用されるため、正解ではありません。

- Semmes-Weinstein monofilament testは、触覚検査であり、フィラメントを用いて皮膚を刺激し、その反応をみることで知覚機能を評価します。この検査は、知覚機能の評価に適しているため、正解です。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第26問

検査と評価項目の組合せで正しいのはどれか。

1: GMFM ── 日常生活活動

2: WISC-IV ── ワーキングメモリー

3: S-M社会生活能力検査 ── 心理的発達

4: フロスティグ視知覚検査 ── 巧緻運動

5: 遠城寺式乳幼児分析的発達検査 ── 粗大運動

- 答え:2

- 解説:この問題では、検査と評価項目の組み合わせが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、WISC-IVとワーキングメモリーです。

- GMFM(Gross Motor Function Measure)は、主に脳性まひの子どもの運動機能を評価するための検査であり、日常生活活動ではありません。

- WISC-IV(Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition)は、5歳から16歳11ヵ月の子どもを対象とした児童用知能検査で、ワーキングメモリー指標(WMI)を含むため、正しい組み合わせです。

- S-M社会生活能力検査は、対象児の日頃の様子から社会生活能力の発達を捉える検査であり、心理的発達ではありません。

- フロスティグ視知覚検査は、子どもの視知覚上の問題点を発見し、適切な訓練を行うための検査であり、巧緻運動ではありません。

- 遠城寺式乳幼児分析的発達検査は、乳幼児発達の傾向を全般的に調べるもので、運動・社会性・言語の3分野から質問項目が構成されていますが、粗大運動ではありません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第27問

半側空間無視の評価法はどれか。

1: BADS

2: BIT

3: CAT〈Clinical Assessment for Attention〉

4: FAB

5: WCST

- 答え:2

- 解説:半側空間無視の評価法は、Behavioural Inattention Test(BIT)である。これは、日常生活や訓練場面における半側空間無視発現の予測や訓練課題の選択への指針が得られる評価法である。

- BADS(Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome)は、実行機能障害の評価法であり、半側空間無視の評価法ではない。

- BIT(Behavioural Inattention Test)は、半側空間無視の評価法であり、正しい選択肢である。日常生活や訓練場面における半側空間無視発現の予測や訓練課題の選択への指針が得られる。

- CAT(Clinical Assessment for Attention)は、注意力や意欲を標準化された方式で評価できる方法であるが、半側空間無視の評価法ではない。

- FAB(Frontal Assessment Battery)は、前頭前野機能を総合的に簡便に評価する検査であるが、半側空間無視の評価法ではない。

- WCST(Wisconsin Card Sorting Test)は、前頭葉機能検査法であるが、半側空間無視の評価法ではない。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第28問

FIMの点数とADL評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 食事 4点 ── 自助具を介助者に装着してもらい自力で摂取する。

2: 清拭 7点 ── ループ付きタオルを使用して身体を洗う。

3: 歩行 1点 ── 1人の介助で15 mまで歩行ができる。

4: トイレ動作 3点 ── 日中は自立しているが夜間は介助者が監視している。

5: 更衣(下衣) 5点 ── 短下肢装具の装着のみを手伝ってもらう。

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第29問

ICFの環境因子に含まれるのはどれか。

1: 人生の出来事

2: 困難への対処方法

3: 社会生活への適応

4: コミュニケーションの能力

5: 障害者に対する人々の態度

- 答え:5

- 解説:ICFの環境因子は、個人の外部にある要素で、肯定的または否定的な影響を及ぼすものです。これには、物的環境や社会的環境、人々の態度などが含まれます。

- 人生の出来事は、過去や現在の経験であり、個人因子に分類されます。環境因子ではありません。

- 困難への対処方法は、個人が問題や困難に対処する方法であり、個人因子に分類されます。環境因子ではありません。

- 社会生活への適応は、個人の人生や生活の特別な背景であり、個人因子に分類されます。環境因子ではありません。

- コミュニケーションの能力は、個人が他者と情報をやり取りする能力であり、「活動と参加」の能力に属します。環境因子ではありません。

- 障害者に対する人々の態度は、コミュニティーや社会における公式または非公式な社会構造、サービス、全般的なアプローチ、または制度であり、個人に影響を与える環境因子です。正しい選択肢です。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第30問

Parkinson病で姿勢反射障害および両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している時のHoehn & Yahr重症度分類ステージはどれか。

1: I

2: II

3: III

4: IV

5: V

- 答え:3

- 解説:Parkinson病の重症度を評価するHoehn & Yahr分類ステージでは、姿勢反射障害や両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している状態はステージIIIに該当します。

- ステージIは、症状が片側のみに現れる初期段階であり、姿勢反射障害や両側性の振戦はまだ現れません。

- ステージIIでは、症状が両側に現れ始めますが、まだ姿勢反射障害は現れず、ADLが自立している状態です。

- ステージIIIは、姿勢反射障害や両側性の振戦があり、小刻み歩行でADLが自立している状態で、この問題の症状に一致します。

- ステージIVでは、歩行や立位が困難になり、介助が必要となる状態です。ADLが自立している状態ではありません。

- ステージVは、車いすやベッドでの生活が必要となり、寝たきりの状態です。ADLが自立している状態ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第31問

熱傷部位と背臥位時の肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頸部 ── 頸部屈曲

2: 腋窩部 ── 肩外転90°

3: 会陰部 ── 両股関節外旋

4: 膝窩部 ── 膝90°屈曲

5: 足背部 ── 底屈位

- 答え:2

- 解説:熱傷の治療肢位は機能的肢位とは別であり、熱傷部位では皮膚組織が破壊されると伸縮性が損なわれ、瘢痕拘縮が生じやすい。そのため、可動域は皮膚線維を伸張した肢位(伸展位)とする。

- 前頸部の場合、頸部を背臥位時に屈曲位を保つと伸展拘縮を生じるため、頸部は伸展位を保つべきであり、選択肢1は正しくない。

- 腋窩部の場合、肩外転90°で腋窩皮膚を伸張するのが正しい治療肢位であるため、選択肢2が正しい。

- 会陰部の場合、両股関節は外転位とし、皮膚に緊張を与えるべきであるが、選択肢3は外旋となっており、正しくない。

- 膝窩部の場合、膝関節は伸展位に保つべきであり、選択肢4の膝90°屈曲は正しくない。

- 足背部の場合、背屈して足関節の底屈拘縮を防ぐべきであり、選択肢5の底屈位は正しくない。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第32問

高齢者の身体機能評価結果で転倒リスクが最も高いのはどれか。

1: 膝関節90°屈曲位等尺性伸展筋力 ── 20 kgf

2: Timed Up and Go Test〈TUG〉 ── 20秒

3: Berg Balance Scale〈BBS〉 ── 23点

4: 片脚立位テスト(開眼) ── 60秒

5: Functional reach test ── 30 cm

- 答え:2

- 解説:この問題では、高齢者の身体機能評価結果から転倒リスクが最も高いものを選ぶ必要があります。選択肢には、膝関節伸展筋力、Timed Up and Go Test(TUG)、Berg Balance Scale(BBS)、片脚立位テスト(開眼)、Functional reach test(FRT)の5つの評価があります。

- 膝関節90°屈曲位等尺性伸展筋力の20 kgfは、体重比(kgf/kg)35%以下で転倒リスクが高いとされていますが、この問題では体重が与えられていないため、転倒リスクを正確に評価することができません。

- Timed Up and Go Test(TUG)の20秒は、13.5秒以上で転倒リスクが高く、20秒以上では日常生活で要介助となるため、この選択肢が最も転倒リスクが高いと判断できます。

- Berg Balance Scale(BBS)の23点は、0~20点でバランス障害と転倒リスクが高いとされていますが、21~40点は許容範囲内であり、転倒リスクは選択2よりも低いと考えられます。

- 片脚立位テスト(開眼)の60秒は、15秒以下で転倒の危険が高まるとされていますが、60秒はその基準を大幅に上回っており、転倒リスクは低いと判断できます。

- Functional reach test(FRT)の30 cmは、高齢者で15 cm以下で転倒の危険性が高まるとされていますが、30 cmはその基準を上回っており、転倒リスクは低いと判断できます。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

仙骨部の褥癒予防で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 円座を使用する。

2: 除圧動作を指導する。

3: 長時間車椅子に座る。

4: 保湿クリームを塗布する。

5: フットサポートを通常よりも高くする。

- 答え:2 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第34問

病態と治療法の組合せで正しいのはどれか。

1: 半側空間無視 ── 遮断除去法

2: 遂行機能障害 ── 自己教示法

3: 注意障害 ── 間隔伸張法

4: 記憶障害 ── 視覚走査法

5: 失語症 ── PQRST法

- 答え:2

- 解説:この問題では、病態とそれに対応する治療法の組み合わせを正しく選ぶことが求められています。正しい組み合わせは遂行機能障害と自己教示法です。

- 半側空間無視は、患者が身体の一側の空間を無視する症状です。遮断除去法はこの症状に対する治療法ではありません。

- 遂行機能障害は、計画や組織化などの認知機能が低下する症状です。自己教示法は、患者が自分自身に指示を出すことで認知機能を改善する治療法であり、遂行機能障害に対する適切な治療法です。

- 注意障害は、患者が集中力を維持できない症状です。間隔伸張法はこの症状に対する治療法ではありません。

- 記憶障害は、患者が新しい情報を記憶したり、過去の情報を思い出すことが困難な症状です。視覚走査法はこの症状に対する治療法ではありません。

- 失語症は、言語機能の障害により、話す、理解する、読む、書く能力が低下する症状です。PQRST法は、記憶の支援方法であり、失語症に対する治療法ではありません。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第35問

生活行為向上マネジメントで正しいのはどれか。

1: アメリカで開発された評価法である。

2: 作業療法士の臨床思考過程を分析して開発された。

3: 心身機能の回復に関するプログラムは含まれない。

4: 作業療法士が重要と判断した作業に焦点を当てアセスメントする。

5: アセスメント項目に心身機能・身体構造に関する予後予測は含まれない。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第36問

評価とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1: COPM ── 作業の運動技能

2: SF-36 ── 介護負担

3: 意志質問紙 ── 生活満足度

4: GBSスケール ── 認知症の症状

5: 興味チェックリスト ── 作業の遂行度

- 答え:4

- 解説:この問題では、評価とその内容の組み合わせが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、GBSスケールと認知症の症状です。

- COPMはカナダ作業遂行測定で、ADLスキルの中で本人や家族が重要と位置づける作業課題に対する遂行度と満足度を評価する尺度です。作業の運動技能ではありません。

- SF-36は自己報告式の健康状態調査票で、世界で最も広く使われています。介護負担ではなく、健康状態を評価するための尺度です。

- 意志質問紙は、人間作業モデルにおけるクライエントの意志を観察により評価する評価法です。生活満足度ではなく、意志を評価するための尺度です。

- GBSスケールは、認知症の症状や行動を評価する尺度です。この選択肢は正しい組み合わせです。

- 興味チェックリストは、高齢者用に作成された質問紙で、本人が重視する生活行為を聞き取る際の補助手段として用いられています。作業の遂行度ではなく、興味や関心を評価するための尺度です。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第37問

IADLの項目に含まれるのはどれか。

1: 化 粧

2: 義足の装着

3: バスの利用

4: 歩行器を使用した歩行

5: 車椅子からベッドヘの移乗

- 答え:3

- 解説:IADL(Instrumental Activities of Daily Living)は、手段的日常生活動作を指し、ADL(Activities of Daily Living)以外の家事や社会生活での活動が含まれます。

- 化粧は整容に関連するため、ADLと考えられ、IADLには含まれません。

- 義足の装着はADL動作の準備であり、IADLには含まれません。

- バスの利用は公共交通機関の利用(移送の形式)となるため、IADLに含まれます。これが正解です。

- 歩行器を使用した歩行は移動動作であり、ADLに含まれるため、IADLには含まれません。

- 車椅子からベッドへの移乗は移乗動作であり、ADLに含まれるため、IADLには含まれません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第38問

小児の四肢切断について正しいのはどれか。

1: 後天性四肢切断は女児に多い。

2: 義手の装着開始時期は4歳ころが適切である。

3: 下腿切断では成長に伴い外反膝変形を生じやすい。

4: 悪性骨腫瘍が原因で切断になる頻度は増加傾向にある。

5: 後天性の切断における幻肢の出現頻度は成人より低い。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第39問

高次脳機能障害と脳の障害部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 顔の左側の髭を剃り残す。 ── 後頭葉

2: 新しい道順を覚えられない。 ── 前頭葉

3: 何度も同じことを繰り返し聞く。 ── 側頭葉

4: 物事を順序立てて実行することが難しい。 ── 後頭葉

5: 見えていないのに見えているように振る舞う。 ── 頭頂葉

- 答え:3

- 解説:高次脳機能障害は、脳の特定の部位が障害されることで、認知や行動に影響が出る症状です。選択肢で挙げられた症状と脳の障害部位の組み合わせの中で正しいものは、何度も同じことを繰り返し聞く症状が側頭葉の障害によるものです。

- 顔の左側の髭を剃り残す症状は、半側空間無視という症状で、劣位半球の頭頂葉が障害されることが多いため、後頭葉との組み合わせは間違いです。

- 新しい道順を覚えられない症状は、地誌的障害と呼ばれ、海馬傍回や紡錘状回が障害されることが原因です。前頭葉との組み合わせは間違いです。

- 何度も同じことを繰り返し聞く症状は、側頭葉が障害されることで言葉の意味が理解できなくなるために起こります。この組み合わせは正しいです。

- 物事を順序立てて実行することが難しい症状は、遂行機能障害と呼ばれ、前頭葉が障害されることが原因です。後頭葉との組み合わせは間違いです。

- 見えていないのに見えているように振る舞う症状は、皮質盲に伴う病態失認であり、Anton症候群と呼ばれ、後頭葉が障害されることが原因です。頭頂葉との組み合わせは間違いです。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第40問

軽度の意識障害の評価に重要な検査はどれか。

1: 光トポグラフィー

2: 機能的MRI

3: MMPI

4: 脳 波

5: WAIS-III

- 答え:4

- 解説:意識障害の評価には脳波検査が重要であり、脳波によって意識障害の程度や予後を判断することができます。軽度の意識障害では、自然睡眠に近い脳波像が見られ、刺激によって一時的に正常脳波に戻ることがあります。

- 光トポグラフィーは近赤外線光で血流動態を評価できる検査であり、うつ病や統合失調症などの診断に用いられますが、意識障害の評価には適していません。

- 機能的MRIは脳や脊髄の活動に関連した血流動態反応を視覚化する方法の一つですが、軽度の意識障害の評価には脳波検査がより適しています。

- MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)は、「はい」「いいえ」「どちらでもない」の3つの返答で答えさせる人格検査であり、意識障害の評価には適していません。

- 脳波検査は意識障害の程度を客観的に判断できる検査であり、軽度の意識障害の評価に適しています。脳波の所見によっては障害部位や予後も予測できます。

- WAIS-III(Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd edition)は、全体の知能と4つの知能(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度)のIQを測定し、発達障害などの知能診断に利用されますが、意識障害の評価には適していません。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第41問

コンピューターゲームを用いた統合失調症患者の認知リハビリテーションはどれか。

1: IPS〈Individual Placement and Support〉

2: MCT〈Metacognitive Training〉

3: NEAR〈Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation〉

4: SCIT〈Social Cognition and Interaction Training〉

5: SST〈Social Skills Training〉

- 答え:3

- 解説:コンピューターゲームを用いた統合失調症患者の認知リハビリテーションはNEAR(Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation)である。NEARは、患者の神経心理学的な欠陥に対処し、動機付けと関与の両方の基準を満たすように選択されたさまざまな演習を使用する。

- IPS(Individual Placement and Support)は個別就労支援プログラムであり、就労が治療的効果をもたらすとされているが、コンピューターゲームを用いた認知リハビリテーションではない。

- MCT(Metacognitive Training)は認知の歪みを減らすためのトレーニングであり、結論に飛躍しやすい傾向や誤った記憶に固執する傾向を改善することを目的としているが、コンピューターゲームを用いた認知リハビリテーションではない。

- NEAR(Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation)は、認知修正療法への神経心理学的教育アプローチであり、コンピューターゲームを用いた認知リハビリテーションである。患者の神経心理学的な欠陥に対処し、動機付けと関与の両方の基準を満たすように選択されたさまざまな演習を使用する。

- SCIT(Social Cognition and Interaction Training)は、精神病症状のある患者の社会認知障害を治療標的とし、対人関係のトレーニングを行う集団精神療法であるが、コンピューターゲームを用いた認知リハビリテーションではない。

- SST(Social Skills Training)は、コミュニケーション技術を向上させることによって、困難さを解決しようとするロールプレイ技法であるが、コンピューターゲームを用いた認知リハビリテーションではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第42問

解離性けいれん発作について正しいのはどれか。

1: 誘因なく突然起こる。

2: 睡眠中には起こらない。

3: 発作持続時間は数分程度である。

4: 発作時に意識は完全に消失する。

5: 転倒による打撲傷が頻繁にみられる。

- 答え:2

- 解説:解離性けいれん発作は、外見上はてんかん発作に似ているが、発作症状や脳波検査でてんかん発作の特徴が見られない。主にストレス因子に関連して出現し、睡眠中には起こらない。

- 選択肢1は誤り。解離性けいれん発作は、心因性の誘因があるとされており、必ずしも突然起こるわけではない。

- 選択肢2は正しい。解離性けいれん発作は、睡眠中には起こらないとされている。

- 選択肢3は誤り。解離性けいれん発作の持続時間は長く、1時間~数時間続くことがある。

- 選択肢4は誤り。解離性けいれん発作では、意識障害は起こさない。

- 選択肢5は誤り。解離性けいれん発作では、転倒が生じても意識障害がなく、受け身が取れるため、打撲傷の頻度は少ない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第43問

症状性精神障害を引き起こす疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Wernicke脳症 ── ビタミンB1投与

2: 肝性脳症 ── 芳香族アミノ酸投与

3: 全身性エリテマトーデス ── 副腎皮質ステロイド投与

4: 尿毒性脳症 ── 瀉 血

5: ペラグラ ── 葉酸投与

- 答え:1 ・3

- 解説:この問題では、症状性精神障害を引き起こす疾患とその治療法について正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、1:Wernicke脳症とビタミンB1投与、および3:全身性エリテマトーデスと副腎皮質ステロイド投与です。

- Wernicke脳症はチアミン(ビタミンB1)欠乏によって引き起こされる症状で、ビタミンB1投与が適切な治療法です。この選択肢は正しいです。

- 肝性脳症の治療には、芳香族アミノ酸投与ではなく、分岐鎖アミノ酸投与が行われます。したがって、この選択肢は間違いです。

- 全身性エリテマトーデスは自己免疫結合組織疾患であり、副腎皮質ステロイド投与が適切な治療法です。この選択肢は正しいです。

- 尿毒性脳症の治療には、瀉血ではなく、腎不全の治療が行われます。この選択肢は間違いです。

- ペラグラはナイアシン欠乏症であり、葉酸投与ではなく、ニコチン酸アミド投与が適切な治療法です。この選択肢は間違いです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第44問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 症状寛解後は薬物治療を中止する。

2: 家族心理教育を行うことで再発率が低下する。

3: 精神病未治療期間の長短は予後と無関係である。

4: 服薬自己管理の練習は急性増悪期から開始する。

5: 障害者試行雇用〈トライアル雇用〉の対象にはならない。

- 答え:2

- 解説:統合失調症は、継続的な治療が必要な精神疾患であり、家族心理教育を行うことで再発率が低下することが知られています。また、精神病未治療期間や服薬自己管理の練習のタイミング、障害者試行雇用の対象についても理解が必要です。

- 選択肢1は間違いです。統合失調症の薬物治療は、症状が寛解しても中止せず、継続することが推奨されています。症状が再燃するリスクがあるためです。

- 選択肢2は正しいです。家族心理教育を行うことで、統合失調症の再発率が低下するとされています。家族が患者の病状や治療について理解し、サポートすることが重要です。

- 選択肢3は間違いです。精神病未治療期間は、短い方が予後が良いとされています。早期に適切な治療を受けることが、統合失調症の予後改善につながります。

- 選択肢4は間違いです。服薬自己管理の練習は、急性増悪期ではなく、症状が落ち着いてから行われることが一般的です。患者が自分の病状を理解し、適切な服薬管理ができるようになることが目的です。

- 選択肢5は間違いです。統合失調症の患者も障害者試行雇用〈トライアル雇用〉の対象となります。これにより、患者が働く機会を得られることで、社会復帰や生活の質の向上が期待されます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第45問

作業療法における広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)への対応で適切なのはどれか。

1: 攻撃的な行動には大きな声で「ダメ」とだけ簡潔に言う。

2: 作業の適用時には内容をあらかじめ伝える。

3: こだわりに対しては行動変容を促す。

4: 作業は自由度の高いものを用いる。

5: 説明には言語的情報を多用する。

- 答え:2

- 解説:広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)の患者は、社会的コミュニケーションや対人的相互反応に欠陥があり、行動や興味が限定された反復的な様式が見られる。作業療法においては、予め行動内容を伝えることで安定した行動が期待できる。

- 攻撃的な行動に対して大きな声で「ダメ」と簡潔に言うことは、反発を招くことがあり効果があまりない。知的障害の場合には簡潔に伝えることが適切である。

- 作業の適用時に内容をあらかじめ伝えることで、患者が予測して行動が安定することがある。これが適切な対応である。

- こだわりに対して行動変容を促すことは、混乱を招いてしまうことがあるため、適切な対応ではない。

- 作業は自由度の高いものよりも、構成的なものが適切であるとされている。

- 説明には言語的情報だけでなく、視覚的情報も用いることが適切であるとされている。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第46問

正しい日時や場所などの情報を繰り返し提示する認知症患者への介入法はどれか。

1: 作業回想法

2: ユマニチュード

3: ルーティン化療法

4: バリデーション療法

5: リアリティオリエンテーション

- 答え:5

- 解説:リアリティオリエンテーションは、認知症患者に対して現実見当識訓練を行い、見当識障害の改善を目的とした介入法である。

- 作業回想法は、患者の心理的安定や感情・意欲を高揚させる目的で行われる方法であり、認知症患者への日時や場所の情報提示には関係がない。

- ユマニチュードは、人間らしさを取り戻すことを目標としたケア技法であり、認知症患者への日時や場所の情報提示には関係がない。

- ルーティン化療法は、毎日のスケジュールを固定し、困った習慣を問題のない習慣に変えていくアプローチであるが、認知症患者への日時や場所の情報提示には直接関係がない。

- バリデーション療法は、経験や感情を認め、共感し、他者との信頼関係を築く方法であるが、認知症患者への日時や場所の情報提示には関係がない。

- リアリティオリエンテーションは、認知症患者に対して現実見当識訓練を行い、見当識障害の改善を目的とした介入法であるため、正しい日時や場所などの情報を繰り返し提示する方法として適切である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第47問

措置入院を規定する法律はどれか。

1: 障害者基本法

2: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

3: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉

4: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉

5: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉

- 答え:2

- 解説:措置入院は、精神保健福祉法によって規定されており、精神障害者の治療や保護のために行われる入院措置です。

- 障害者基本法は、障害者の福祉を増進することを目的としており、措置入院に関する規定は含まれていません。

- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、措置入院を規定する法律であり、正しい選択肢です。この法律は、精神障害者の治療や保護を目的としています。

- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害の有無による差別の解消を目的として施行された法律であり、措置入院に関する規定は含まれていません。

- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、障害者の日常生活や社会生活を支援する法律であり、措置入院に関する規定は含まれていません。

- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、重大な触法行為を行った精神障害者の医療や社会復帰を支援するための法律であり、措置入院に関する規定は含まれていません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第48問

地域で生活している精神障害者の家族支援に関する内容として誤っているのはどれか。

1: 活用できる社会資源について情報提供をする。

2: 家族が地域社会から孤立しないように助言を行う。

3: 再発の兆候に気づいた時は主治医に相談するように伝える。

4: 家族自身のストレスが軽減するよう対処法について一緒に考える。

5: EE〈Expressed Emotion〉が高い場合は患者との接触を増やすよう勧める。

- 答え:5

- 解説:地域で生活している精神障害者の家族支援に関する内容として誤っているのは、EE(感情表出)が高い場合に患者との接触を増やすよう勧めることです。EEが高い患者は症状の再発危険度が高いため、関わりを増やすと家族との感情的衝突が生じることがあります。

- 活用できる社会資源について情報提供をすることは、家族が適切な支援を受けるために重要です。これにより、家族が精神障害者のケアに必要なリソースを知り、利用することができます。

- 家族が地域社会から孤立しないように助言を行うことは、家族自身の精神的健康を維持するために重要です。地域社会とのつながりを持つことで、家族は支援を受けたり、情報交換ができるため、孤立感を軽減できます。

- 再発の兆候に気づいた時は主治医に相談するように伝えることは、適切な治療が行われるようにするために重要です。家族が患者の症状の変化に気づくことで、早期に対処し、再発を防ぐことができます。

- 家族自身のストレスが軽減するよう対処法について一緒に考えることは、家族の精神的健康を維持するために重要です。家族がストレスを適切に対処できるようになることで、患者へのケアも適切に行うことができます。

- EE(感情表出)が高い場合は患者との接触を増やすよう勧めることは誤りです。EEが高い患者は症状の再発危険度が高いため、関わりを増やすと家族との感情的衝突が生じることがあります。適切な対応は、EEを低下させる方法を見つけることです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第49問

精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。

1: 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。

2: ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。

3: 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。

4: 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。

5: 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。

- 答え:5

- 解説:精神障害者の就労支援に関する正しい選択肢は、就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていないことです。これは、事業所と利用者の間で雇用契約を結ばないため、最低賃金法に定められた最低賃金を支払う必要がなく、工賃は最低賃金を下回ることがあるためです。

- 選択肢1は間違いです。精神障害者は障害者雇用義務の対象であり、事業主は一定数の障害者を雇用する義務があります。

- 選択肢2は間違いです。ジョブコーチは障害者とともに職場や事業主に対して調整等の支援を行うことができます。

- 選択肢3は間違いです。精神障害者も障害者職業能力開発校の支援対象であり、職業訓練や就労支援を受けることができます。

- 選択肢4は間違いです。障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋することができ、障害者の就労支援を行います。

- 選択肢5は正しいです。就労継続支援B型事業所では、事業所と利用者の間で雇用契約を結ばないため、最低賃金法に定められた最低賃金を支払う必要がなく、工賃は最低賃金を下回ることがある。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第50問

標準予防策〈standard precautions〉について正しいのはどれか。

1: 手洗いは7秒以内で行う。

2: 手袋着用前は手洗いの必要はない。

3: 感染症患者を隔離することが含まれる。

4: 患者同士の接触による感染予防が目的である。

5: すべての患者の排泄物は感染性があるとみなす。

- 答え:5

- 解説:標準予防策は、すべての人が病原体を保有していると考え、手指衛生や個人防護具の使用などを通じて感染予防を行う方法です。これには、すべての患者の排泄物を感染性があるとみなすことが含まれます。

- 手洗いは7秒以内で行うというのは誤りで、実際には40~60秒の手洗いが推奨されています。

- 手袋着用前に手洗いが必要ないというのは間違いで、処置の前後には手洗い・手指消毒を行うことが、すべての院内感染対策の基本です。

- 感染症患者を隔離することは標準予防策には含まれず、空気予防策に含まれます。

- 患者同士の接触による感染予防は標準予防策には含まれず、接触予防策に含まれます。

- 標準予防策では、すべての患者の排泄物は感染性があるとみなされます。これにより、感染のリスクを最小限に抑えることができます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第51問

脳底動脈から直接分岐する血管はどれか。2つ選べ。

1: 前大脳動脈

2: 中大脳動脈

3: 後交通動脈

4: 上小脳動脈

5: 前下小脳動脈

- 答え:4 ・5

- 解説:脳底動脈から直接分岐する血管は後大脳動脈、上小脳動脈、迷路動脈、前下小脳動脈である。この問題では、上小脳動脈と前下小脳動脈が正解である。

- 前大脳動脈は脳底動脈からではなく、内頸動脈から分岐するため、正解ではありません。

- 中大脳動脈は脳底動脈からではなく、内頸動脈から分岐するため、正解ではありません。

- 後交通動脈は脳底動脈から直接分岐する血管ではなく、内頸動脈と後大脳動脈を繋いでいるため、正解ではありません。

- 上小脳動脈は脳底動脈から直接分岐する血管であり、正解です。

- 前下小脳動脈は脳底動脈から直接分岐する血管であり、正解です。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第52問

脳構造について正しいのはどれか。

1: 小脳テントは脳底槽にある。

2: 脳静脈洞は硬膜下腔の中を通る。

3: 大脳鎌はSylvius裂内に位置する。

4: くも膜と軟膜の間がくも膜下腔である。

5: 透明中隔は第三脳室と第四脳室の間にある。

- 答え:4

- 解説:この問題では、脳構造に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、くも膜と軟膜の間がくも膜下腔であることが正しいです。

- 小脳テントは脳底槽にあるというのは間違いで、小脳テントは大脳と小脳の間にある硬膜です。脳底槽はくも膜下腔であり、ウィリス動脈輪がある場所です。

- 脳静脈洞は硬膜下腔の中を通るというのは間違いで、脳静脈洞は硬膜とくも膜との間にあります。硬膜下水腫などの病変時に存在が明らかになることがあります。

- 大脳鎌はSylvius裂内に位置するというのは間違いで、大脳鎌は大脳縦裂の間溝にあります。Sylvius裂は外側溝とも呼ばれ、側頭葉と前頭葉の内に位置します。

- くも膜と軟膜の間がくも膜下腔であるというのは正しいです。くも膜下腔には脳脊髄液が存在し、脳の保護や栄養供給に関与しています。

- 透明中隔は第三脳室と第四脳室の間にあるというのは間違いで、透明中隔は左右の側脳室前角に位置します。第三脳室と第四脳室の間には中脳水道があります。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第53問

骨について正しいのはどれか。

1: 皮質骨は骨梁から形成される。

2: 幼児期の骨髄は黄色骨髄である。

3: 海綿骨の表面は骨膜で覆われている。

4: 皮質骨にはHavers〈ハバース〉管が存在する。

5: 骨は軟骨よりもプロテオグリカンを豊富に含む。

- 答え:4

- 解説:この問題では、骨に関する正しい情報を選択する必要があります。正しい選択肢は、皮質骨にHavers管が存在するという選択肢4です。

- 選択肢1は間違いです。皮質骨ではなく、海綿骨が骨梁から形成されます。

- 選択肢2は間違いです。幼児期の骨髄は赤色骨髄であり、発育が進むと脂肪髄である黄色骨髄に置き換わります。

- 選択肢3は間違いです。海綿骨ではなく、皮質骨の表面が骨膜で覆われています。

- 選択肢4は正しいです。皮質骨には多数の同心円状の層板構造からなる硬い部分で、Havers(ハバース)管が存在します。また、ハバース管同士を横でつないでいるVolkmann(フォルクマン)管も存在します。

- 選択肢5は間違いです。プロテオグリカンはコラーゲン以外の骨基質を構成する有機成分で、糖蛋白複合体です。組織の水分や電解質の代謝に関与します。軟骨は水分を保持するため、骨よりもプロテオグリカンを豊富に含みます。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第54問

腱板を構成する筋はどれか。

1: 肩甲下筋

2: 三角筋

3: 上腕筋

4: 僧帽筋

5: 大円筋

- 答え:1

- 解説:腱板は肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の4つの筋で構成されており、肩関節の安定化に関与している。

- 肩甲下筋は腱板を構成する筋の1つであり、正しい答えです。

- 三角筋は腱板を構成する筋ではなく、肩の動きに関与する筋です。

- 上腕筋は腱板を構成する筋ではなく、上腕の動きに関与する筋です。

- 僧帽筋は腱板を構成する筋ではなく、首や肩の動きに関与する筋です。

- 大円筋は腱板を構成する筋ではなく、肩関節の内転や内旋に関与する筋です。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第55問

足関節外側面において、外果の前方を走行する筋はどれか。

1: 後脛骨筋

2: 短腓骨筋

3: 長腓骨筋

4: 第3腓骨筋

5: 長母指屈筋

- 答え:4

- 解説:この問題では、足関節外側面において外果の前方を走行する筋を選ぶ必要があります。選択肢の筋の中で、第3腓骨筋が外果の前方を走行し、足関節背屈、外反、外転に関与しています。

- 後脛骨筋は、足関節の内側に位置し、内果の後方を走行します。この筋は足関節の外側面ではなく、内側面に関与しているため、正解ではありません。

- 短腓骨筋は、足関節の外側面に位置し、外果の後方を走行します。この筋は外果の前方ではなく、後方を走行しているため、正解ではありません。

- 長腓骨筋は、足関節の外側面に位置し、外果の後方を走行します。この筋も外果の前方ではなく、後方を走行しているため、正解ではありません。

- 第3腓骨筋は、足関節の外側面に位置し、外果の前方を走行します。この筋は足関節背屈、外反、外転に関与しており、正解です。

- 長母指屈筋は、足関節の内側に位置し、内果の後方を走行します。この筋は足関節の外側面ではなく、内側面に関与しているため、正解ではありません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第56問

体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体があるのはどれか。

1: 延 髄

2: 視 床

3: 脊髄後角

4: 大脳皮質

5: 脊髄後根神経節

- 答え:5

- 解説:体性感覚神経は、感覚情報を末梢の受容器から脊髄神経節へ伝える一次ニューロン、脊髄または脳幹へ伝える二次ニューロン、視床へ伝える三次ニューロンの3段階で構成されています。この問題では、一次ニューロンの細胞体がどこにあるかを問うています。

- 延髄は、二次ニューロンが存在する場所であり、一次ニューロンの細胞体がある場所ではありません。

- 視床は、三次ニューロンが存在する場所であり、一次ニューロンの細胞体がある場所ではありません。

- 脊髄後角は、二次ニューロンが存在する場所であり、一次ニューロンの細胞体がある場所ではありません。

- 大脳皮質は、三次ニューロンが存在する場所であり、一次ニューロンの細胞体がある場所ではありません。

- 脊髄後根神経節は、体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体がある場所であり、正しい答えです。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第57問

橈骨神経が支配する筋はどれか。2つ選べ。

1: 肘 筋

2: 回外筋

3: 背側骨間筋

4: 方形回内筋

5: 短母指外転筋

- 答え:1 ・2

- 解説:橈骨神経は主に上腕と前腕の筋肉を支配しており、肘筋や回外筋などがその例です。尺骨神経や正中神経はそれぞれ異なる筋肉群を支配しています。

- 肘筋は橈骨神経が支配しており、肘関節の屈曲を助ける役割があります。これは正しい選択肢です。

- 回外筋も橈骨神経が支配しており、前腕の回外(手のひらを上に向ける動作)を行う筋肉です。これも正しい選択肢です。

- 背側骨間筋は尺骨神経が支配しており、手の指の伸展を助ける役割があります。この選択肢は橈骨神経とは関係がないため、間違いです。

- 方形回内筋は正中神経が支配しており、手首の回内(手のひらを下に向ける動作)を行う筋肉です。この選択肢も橈骨神経とは関係がないため、間違いです。

- 短母指外転筋は正中神経が支配しており、親指の外転(親指を他の指から離す動作)を行う筋肉です。この選択肢も橈骨神経とは関係がないため、間違いです。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第58問

動脈と脈拍の触知部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 総頸動脈 ── 胸鎖乳突筋の前縁

2: 上腕動脈 ── 上腕二頭筋腱の外側縁

3: 橈骨動脈 ── 前腕掌側面の内側近位部

4: 大腿動脈 ── 鼠径部の腸腰筋の外側

5: 足背動脈 ── 外果の後方

- 答え:1

- 解説:動脈と脈拍の触知部位は、体表から触診ができる動脈の部位である。正しい組み合わせは総頸動脈と胸鎖乳突筋の前縁である。

- 総頸動脈の触知部位は胸鎖乳突筋の前縁であり、正しい組み合わせです。

- 上腕動脈の触知部位は上腕遠位部の上腕二頭筋腱の内側であり、選択肢2の上腕二頭筋腱の外側縁とは異なります。

- 橈骨動脈の触知部位は前腕掌側面の外側遠位部であり、選択肢3の前腕掌側面の内側近位部とは異なります。

- 大腿動脈の触知部位は鼠径部の腸腰筋の内側であり、選択肢4の鼠径部の腸腰筋の外側とは異なります。

- 足背動脈の触知部位は足背の長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間であり、選択肢5の外果の後方とは異なります。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第60問

DNAに含まれないのはどれか。

1: アデニン

2: ウラシル

3: グアニン

4: シトシン

5: チミン

- 答え:2

- 解説:DNAは4種類のヌクレオチド(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)から構成されており、ウラシルはRNAに含まれる塩基であるため、DNAには含まれません。

- アデニンはDNAに含まれており、チミンと相補的に結合するプリン塩基です。RNAではウラシルと結合します。

- ウラシルはDNAに含まれない塩基で、RNAを構成するピリミジン塩基の一つです。DNAではチミンがウラシルの役割を果たします。

- グアニンはDNAに含まれており、シトシンと相補的に結合するプリン塩基です。

- シトシンはDNAに含まれており、グアニンと相補的に結合するピリミジン塩基です。

- チミンはDNAに含まれており、アデニンと相補的に結合するピリミジン誘導体です。RNAではウラシルがチミンの役割を果たします。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第61問

三叉神経が関与するのはどれか。

1: 咽頭反射

2: 角膜反射

3: 咳反射

4: 前庭眼反射

5: 対光反射

- 答え:2

- 解説:三叉神経は顔面の感覚や咀嚼筋の運動を担当しており、角膜反射に関与しています。他の選択肢に挙げられた反射は、それぞれ異なる神経が関与しています。

- 咽頭反射は、舌咽神経と迷走神経が関与しています。舌咽神経は咽頭の感覚を担当し、迷走神経は咽頭の筋肉を制御します。

- 角膜反射は、三叉神経と顔面神経が関与しています。三叉神経は角膜の感覚を担当し、顔面神経は眼瞼を閉じる筋肉を制御します。この反射は正しい選択肢です。

- 咳反射は、迷走神経が関与しています。迷走神経は気道の感覚を担当し、咳を引き起こす筋肉を制御します。

- 前庭眼反射は、前庭神経と動眼神経が関与しています。前庭神経は平衡感覚を担当し、動眼神経は眼球の運動を制御します。

- 対光反射は、視神経と動眼神経が関与しています。視神経は光の感覚を担当し、動眼神経は瞳孔を狭める筋肉を制御します。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第62問

交感神経および副交感神経の両方の刺激で促進されるのはどれか。

1: 発 汗

2: 心 拍

3: 胃の蠕動

4: 唾液腺分泌

5: 立毛筋収縮

- 答え:4

- 解説:交感神経と副交感神経は、自律神経系の一部であり、体の機能を調節する役割があります。交感神経は興奮状態やストレス時に働き、副交感神経はリラックスや消化時に働きます。この問題では、両方の神経によって促進される機能を求めています。

- 発汗は、交感神経のみの刺激で促進される。交感神経は体温調節のために発汗を促進しますが、副交感神経は発汗に関与していません。

- 心拍は、交感神経のみの刺激で促進される。交感神経は心拍数を増加させ、副交感神経は心拍数を減少させるため、両方の神経で促進されるわけではありません。

- 胃の蠕動は、副交感神経のみの刺激で促進される。副交感神経は消化を促進するために胃の蠕動を促しますが、交感神経は胃の蠕動に関与していません。

- 唾液腺分泌は、交感神経および副交感神経の両方の刺激で促進される。安静状態では副交感神経支配により大量の漿液性唾液が分泌されて消化に役立ちます。運動や興奮、ストレス状態下では交感神経が優位になり、舌下腺、顎下腺、耳下腺を刺激し少量の粘性のある唾液を分泌します。

- 立毛筋収縮は、交感神経のみの刺激で促進される。立毛筋収縮は、寒さや恐怖などの刺激によって体毛を立てることで保温や警戒を図る機能であり、副交感神経は関与していません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第63問

伸張反射について誤っているのはどれか。

1: 筋紡錘が筋の長さを検知する。

2: 痙縮では伸張反射が低下する。

3: 伸張反射は単シナプス反射である。

4: Ia群神経線維はα運動神経に結合する。

5: 錘外線維が伸ばされると錘内線維は活動を増す。

- 答え:2

- 解説:伸張反射は、筋肉が伸ばされたときに収縮させる反射であり、筋紡錘が筋の長さを検知する役割を果たしています。この反射は単シナプス反射であり、Ia群神経線維がα運動神経に結合しています。また、錘外線維が伸ばされると錘内線維は活動を増すことが知られています。

- 筋紡錘は筋肉の長さを検知する固有受容器であり、伸張反射の働きに関与しているため、この選択肢は正しいです。

- 痙縮では上位運動ニューロンの損傷により反射回路の興奮性の制御が崩れ、伸張反射が増加するので、この選択肢は誤りです。

- 伸張反射は単シナプス反射であり、筋紡錘からの情報が直接α運動神経に伝達されるため、この選択肢は正しいです。

- Ia群神経線維は求心性線維であり、遠心性神経であるα運動神経に結合することで伸張反射が働くため、この選択肢は正しいです。

- 錘外線維が伸ばされると、それに伴って錘内線維の活動が増加し、伸張反射が働くため、この選択肢は正しいです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第64問

心筋について正しいのはどれか。

1: 平滑筋である。

2: 単収縮は生じない。

3: ギャップ結合はみられない。

4: 静止張力は骨格筋よりも大きい。

5: 活動電位持続時間は約5 msecである。

- 答え:4

- 解説:心筋は横紋筋であり、単収縮が生じる。また、ギャップ結合が存在し、隣接する筋細胞が電気的に繋がっている。心筋の静止張力は骨格筋よりも大きく、活動電位持続時間は細胞によって異なる。

- 心筋は平滑筋ではなく、横紋筋である。

- 心筋の収縮は常に単収縮であり、この選択肢は誤りである。

- 心筋はギャップ結合が存在し、隣接する筋細胞が電気的に繋がっているため、この選択肢は誤りである。

- 心筋の静止張力は骨格筋よりも大きく、この選択肢は正しい。

- 活動電位持続時間は、洞房結節が100~300 msec、房室結節200~300 msec、心室筋200~400 msecであり、この選択肢は誤りである。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第65問

排便機構について正しいのはどれか。

1: 骨盤神経は便意に関与する。

2: 内肛門括約筋の弛緩は随意的に起こる。

3: 排便反射は仙髄から抑制を受けている。

4: 大腸の蠕動運動は縦走筋によって生じる。

5: 外肛門括約筋は下腹神経の作用で弛緩する。

- 答え:1

- 解説:排便機構に関する正しい選択肢は、骨盤神経が便意に関与するというものです。他の選択肢は、排便機構に関する誤った情報を含んでいます。

- 骨盤神経は便意に関与するので正しいです。直腸内圧が40~50 mmHg以上に上昇すると、直腸壁に分布する骨盤神経が刺激され、便意が起こります。

- 内肛門括約筋の弛緩は、不随意的に排便反射で起こるため、選択肢2は間違いです。

- 排便反射は、仙髄(S2~4)により促進されるので、選択肢3は間違いです。

- 大腸の蠕動運動は、縦走筋のみでなく縦走筋と環状筋の繰り返しの収縮により起こるため、選択肢4は間違いです。

- 外肛門括約筋は随意支配を受けるため、陰部神経の作用で収縮、弛緩することができますが、選択肢5は下腹神経の作用で弛緩すると述べているため、間違いです。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第66問

体温について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 高齢者は小児よりも高い。

2: 直腸温は腋窩温よりも低い。

3: 体温調節中枢は小脳にある。

4: 午前よりも午後にかけて高くなる。

5: 基礎体温は早朝覚醒安静時の体温である。

- 答え:4 ・5

- 解説:体温に関する知識を問う問題で、正しい選択肢は4と5です。体温は年齢や測定部位、時間帯によって変化します。また、体温調節中枢は視床下部にあります。

- 高齢者の体温は低く、小児の体温は高いため、この選択肢は間違いです。

- 直腸温>口腔温>腋窩温の順で体温が高いため、この選択肢は間違いです。

- 体温調整中枢は視床下部にあるため、この選択肢は間違いです。

- 体温は午前よりも午後にかけて高くなることが一般的で、午後3~6時に最も高くなるため、この選択肢は正しいです。

- 基礎体温は早朝覚醒安静時の口腔(舌下)温であるため、この選択肢は正しいです。基礎体温は生殖機能やホルモンバランスを調べる際に重要な指標となります。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第68問

水溶性ホルモンはどれか。2つ選べ。

1: エストロゲン

2: グルカゴン

3: コルチゾール

4: サイロキシン

5: バゾプレッシン

- 答え:2 ・5

- 解説:水溶性ホルモンは細胞膜受容体を持ち、ペプチドホルモンやカテコールアミンなどが含まれる。一方、脂溶性ホルモンは細胞内受容体を持ち、甲状腺ホルモンやステロイドホルモンなどが含まれる。

- エストロゲンはステロイドホルモンの一種であり、脂溶性ホルモンであるため、水溶性ホルモンではない。

- グルカゴンはペプチドホルモンの一種であり、水溶性ホルモンである。グルカゴンは血糖値を上昇させる働きがある。

- コルチゾールはステロイドホルモンの一種であり、脂溶性ホルモンであるため、水溶性ホルモンではない。コルチゾールはストレスホルモンとしても知られている。

- サイロキシンは甲状腺ホルモンの一種であり、脂溶性ホルモンであるため、水溶性ホルモンではない。サイロキシンは新陳代謝を調節する働きがある。

- バゾプレッシンはペプチドホルモンの一種であり、水溶性ホルモンである。バゾプレッシンは腎臓での水分再吸収を促進し、尿量を減少させる働きがある。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第69問

身体活動のエネルギー代謝で誤っているのはどれか。

1: 20分以上の有酸素運動では脂質より糖質が利用される。

2: 筋収縮エネルギーとしてATPが利用される。

3: 無酸素性閾値は心肺負荷試験で算出できる。

4: 最大酸素摂取量は運動持久力を反映する。

5: グリコーゲンの解糖により乳酸を生じる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、身体活動のエネルギー代謝に関する知識を問うています。正しい選択肢は1で、20分以上の有酸素運動では糖質より脂質が利用されるというのが誤りです。

- 選択肢1は誤りです。実際には、20分以上の有酸素運動では糖質よりも脂質が主に利用されます。運動の強度が低い場合や運動時間が長い場合、脂質がエネルギー源として利用される割合が高くなります。

- 選択肢2は正しいです。筋収縮エネルギーとしてATP(アデノシン三リン酸)が利用されます。筋収縮時には、ATP分解酵素がATPをADP(アデノシン二リン酸)に分解し、放出されるエネルギーがアクチンとミオシンの滑走を起こし、筋を収縮させます。

- 選択肢3は正しいです。無酸素性閾値は心肺負荷試験で算出できます。無酸素性閾値とは、運動強度が上がるにつれて乳酸が急激に増加する点を指し、これを測定することで運動強度の適切な調整が可能になります。

- 選択肢4は正しいです。最大酸素摂取量(VO2max)は運動持久力を反映する指標です。シャトルランや6分間歩行などの試験で測定され、個人の運動能力や心肺機能を評価するのに用いられます。

- 選択肢5は正しいです。グリコーゲンの解糖により乳酸が生じます。骨格筋のグリコーゲンは筋の収縮に使われ、酸素が不十分な場合、グルコースは解糖系のみで分解され、ピルビン酸あるいは乳酸が生じます。これが無酸素性代謝の一部です。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第70問

肩関節外転150°の時の肩甲上腕関節外転角度で正しいのはどれか。

1: 40°

2: 60°

3: 80°

4: 100°

5: 120°

- 答え:4

- 解説:肩関節外転150°の時の肩甲上腕関節外転角度は100°である。肩関節外転角度と肩甲上腕関節外転角度は異なるが、関連性がある。

- 肩甲上腕関節外転角度40°は、肩関節外転60°の時であるため、肩関節外転150°の時ではない。

- 肩甲上腕関節外転角度60°は、肩関節外転90°の時であるため、肩関節外転150°の時ではない。

- 肩甲上腕関節外転角度80°は、肩関節外転120°の時であるため、肩関節外転150°の時ではない。

- 肩甲上腕関節外転角度100°は、肩関節外転150°の時であるため、正しい答えである。

- 肩甲上腕関節外転角度120°は、肩関節外転180°の時であるため、肩関節外転150°の時ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第71問

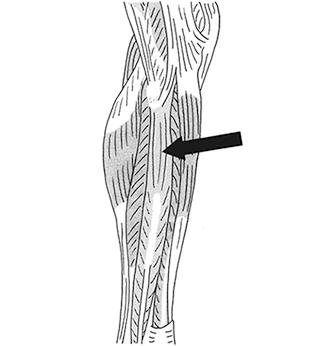

右下腿の外側面を図に示す。矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足の底屈

2: 足の背屈

3: 足の内がえし

4: 足の外がえし

5: 第2~5指の伸展

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第72問

筋と股関節への作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸腰筋 ── 外 旋

2: 小殿筋 ── 内 転

3: 梨状筋 ── 外 転

4: 大腿方形筋 ── 屈 曲

5: 恥骨筋 ── 伸 展

- 答え:1 ・3

- 解説:この問題では、筋と股関節への作用が正しく組み合わされている選択肢を2つ選ぶ必要があります。筋肉の作用を理解することで、正しい筋肉と股関節への作用の組み合わせを選ぶことができます。

- 腸腰筋は股関節屈曲と外旋に作用する筋肉であり、正しい組み合わせです。

- 小殿筋は股関節外転と外転位を伴う股関節内旋に作用する筋肉であり、選択肢2の内転は間違いです。

- 梨状筋は股関節外旋と外転に作用する筋肉であり、正しい組み合わせです。

- 大腿方形筋は股関節外旋と内転に作用する筋肉であり、選択肢4の屈曲は間違いです。

- 恥骨筋は股関節屈曲、内転、外旋に作用する筋肉であり、選択肢5の伸展は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第73問

脊椎の回旋運動について正しいのはどれか。

1: 上位頸椎に比べ下位頸椎で可動域が大きい。

2: 腰椎に比べ胸椎で可動域が小さい。

3: 胸鎖乳突筋は同側回旋に働く。

4: 頭板状筋は同側回旋に働く。

5: 中斜角筋は対側回旋に働く。

- 答え:4

- 解説:脊椎の回旋運動は、頸椎、胸椎、腰椎の各部位で可動域が異なり、筋肉の働きによって回旋方向も異なる。この問題では、それぞれの選択肢における脊椎の回旋運動と筋肉の働きについて正しいものを選ぶ。

- 選択肢1は間違いです。上位頸椎の環軸関節では、回旋運動の可動域が最大となり、下位頸椎よりも可動域が大きい。

- 選択肢2は間違いです。腰椎の回旋は5〜15°の可動域であり、胸椎の回旋は30〜35°の可動域であるため、胸椎に比べて腰椎の可動域は小さい。

- 選択肢3は間違いです。胸鎖乳突筋は対側回旋に働く。他の作用として頸部屈曲、同側側屈がある。

- 選択肢4は正しいです。頭板状筋は同側回旋に働く。他の作用として頸部伸展、同側側屈がある。

- 選択肢5は間違いです。中斜角筋は同側側屈に働く。他の作用として頸部屈曲、第1肋骨挙上がある。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第74問

腕神経叢後神経束の障害で筋力低下が生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕二頭筋

2: 上腕三頭筋

3: 大胸筋

4: 前鋸筋

5: 三角筋

- 答え:2 ・5

- 解説:腕神経叢後神経束に関与する筋は、腋窩神経(三角筋, 小円筋)、肩甲下神経(大円筋, 肩甲下筋)、胸背神経(広背筋)、橈骨神経(上腕三頭筋, 肘筋, 腕橈骨筋, 長橈側手根伸筋, 短橈側手根伸筋, 総指伸筋, 小指伸筋, 尺側手根伸筋, 回外筋, 長母指外転筋, 短母指伸筋, 長母指伸筋, 示指伸筋)である。

- 上腕二頭筋は、外側神経束の筋皮神経が支配しているため、腕神経叢後神経束の障害では筋力低下は生じない。

- 上腕三頭筋は、後神経束の橈骨神経が支配しているため、腕神経叢後神経束の障害で筋力低下が生じる。

- 大胸筋は、外側神経束の外側胸筋神経が支配しているため、腕神経叢後神経束の障害では筋力低下は生じない。

- 前鋸筋は、神経叢根の長胸神経が支配しているため、腕神経叢後神経束の障害では筋力低下は生じない。

- 三角筋は、後神経束の腋窩神経が支配しているため、腕神経叢後神経束の障害で筋力低下が生じる。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第75問

がんとその原因となる病原体との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 膀胱癌 ── ヘリコバクター・ピロリ菌

2: 肝細胞癌 ── B型肝炎ウイルス

3: 子宮頸癌 ── ヒトパピローマウイルス

4: 成人T細胞白血病 ── Epstein Barrウイルス

5: 慢性骨髄性白血病 ── HTLV-I

- 答え:2 ・3

- 解説:がんは様々な原因で発生するが、特定の病原体が原因となることもある。この問題では、がんとその原因となる病原体の正しい組み合わせを選ぶことが求められている。

- 膀胱癌はヘリコバクター・ピロリ菌とは関係がない。ヘリコバクター・ピロリ菌は胃がんの原因となることが知られている。

- 肝細胞癌はB型肝炎ウイルスが原因となることがある。B型肝炎ウイルスは肝臓に感染し、慢性化すると肝硬変や肝細胞癌を引き起こすことがある。

- 子宮頸癌はヒトパピローマウイルス(HPV)が原因となることがある。特定のHPVのタイプは子宮頸癌のリスクを高めることが知られており、HPVワクチンが予防策として推奨されている。

- 成人T細胞白血病はEpstein Barrウイルスではなく、HTLV-I(ヒトT細胞白血病ウイルス)が原因となる。Epstein Barrウイルスは、伝染性単核症やバーキットリンパ腫などの原因となる。

- 慢性骨髄性白血病はウイルスに関係しない。慢性骨髄性白血病は、染色体の異常(フィラデルフィア染色体)が原因となることが知られている。HTLV-Iは成人T細胞白血病の原因となる。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第76問

急性炎症と比較した場合の慢性炎症の特徴はどれか。

1: 局所の浮腫

2: 白血球の集積

3: フィブリン析出

4: 毛細血管の退縮

5: 血管透過性の亢進

- 答え:4

- 解説:急性炎症と慢性炎症は、症状や組織の変化に違いがあります。急性炎症では炎症の四徴(熱感、発赤、疼痛、腫脹)が見られ、血管の変化や白血球の動きが特徴的です。一方、慢性炎症では萎縮や循環障害、進行性病変が特徴です。

- 局所の浮腫は急性炎症の特徴であり、慢性炎症ではないため、この選択肢は正しくありません。

- 白血球の集積は急性炎症時に見られる現象であり、慢性炎症の特徴ではないため、この選択肢は正しくありません。

- フィブリン析出は急性炎症時に血管透過性の亢進により起こる現象であり、慢性炎症の特徴ではないため、この選択肢は正しくありません。

- 毛細血管の退縮は慢性炎症の特徴であり、急性炎症時には毛細血管の拡張が見られるため、この選択肢が正しいです。

- 血管透過性の亢進は急性炎症の特徴であり、慢性炎症ではないため、この選択肢は正しくありません。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第77問

痙縮の治療に用いられるボツリヌス毒素の作用部位はどれか。

1: 筋小胞体

2: 脊髄前角

3: 脊髄前根

4: 運動神経終末

5: 脊髄後根神経節

- 答え:4

- 解説:ボツリヌス毒素は、筋緊張や痙攣の治療に使用される。作用機序は、運動神経終末のアセチルコリンの分泌を阻害することで、筋収縮が阻害され、筋緊張や攣縮が改善される。

- 筋小胞体は、筋肉細胞内のカルシウム貯蔵庫であり、ボツリヌス毒素の作用部位ではない。

- 脊髄前角は、運動神経細胞の集まりであり、ボツリヌス毒素の作用部位ではない。

- 脊髄前根は、運動神経が脊髄から出る部分であり、ボツリヌス毒素の作用部位ではない。

- 運動神経終末は、ボツリヌス毒素がアセチルコリンの分泌を阻害する部位であり、正しい答えである。

- 脊髄後根神経節は、感覚神経が脊髄に入る部分であり、ボツリヌス毒素の作用部位ではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第78問

抗コリン薬の作用で生じにくいのはどれか。

1: 尿 閉

2: 便 秘

3: 流 涎

4: せん妄

5: めまい

- 答え:3

- 解説:抗コリン薬は、副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンの働きを抑えることで、消化器運動の亢進や胃腸などの痙攣を改善します。そのため、尿閉や便秘、せん妄、めまいなどの症状が生じやすくなりますが、流涎は抗コリン薬の作用で生じにくい症状です。

- 尿閉は、抗コリン薬の作用により生じることがあります。これは、抗コリン薬が尿道括約筋の緊張を維持し、尿の排出を阻害するためです。

- 便秘は、抗コリン薬の作用により生じやすい症状です。これは、抗コリン薬が消化器の運動を抑制し、便の通過が遅くなるためです。

- 流涎は、抗コリン薬の作用で生じにくい症状です。抗コリン薬は唾液の分泌を抑制するため、むしろ口の乾燥が生じることがあります。

- せん妄は、抗コリン薬の副作用として生じることがあります。これは、抗コリン薬が中枢神経系に作用し、神経伝達物質のバランスが乱れることが原因です。

- めまいは、抗コリン薬の副作用として生じることがあります。これは、抗コリン薬が血管の拡張や平滑筋の緩和を引き起こし、血圧の変動が原因で起こることがあります。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第79問

障害受容に至る5つの過程において、一般的に2番目に現れるのはどれか。

1: 混乱期

2: 受容期

3: 否認期

4: ショック期

5: 解決への努力期

- 答え:3

- 解説:障害受容に至る過程は、ショック期、否認期、混乱期、解決への努力期、受容期の順に進行する。各過程では、異なる感情や行動が現れる。

- 混乱期は、3番目に現れる過程であり、自分の障害に対する理解が深まり、現実を受け入れるための情報収集や問いかけが行われる。

- 受容期は、5番目に現れる過程であり、障害を受け入れ、自分の新しい生活に適応しようとする段階である。

- 否認期は、2番目に現れる過程であり、正解である。この時期には、自分の障害を認めようとせず、健常者への嫉妬や奇跡を期待することが多い。

- ショック期は、1番目に現れる過程であり、障害の事実に対して驚きや恐怖、悲しみなどの感情が押し寄せる。

- 解決への努力期は、4番目に現れる過程であり、自分の障害に対処する方法を模索し、具体的な行動を起こす段階である。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第80問

防衛機制として誤っているのはどれか。

1: 転 移

2: 抑 圧

3: 合理化

4: 反動形成

5: スプリッティング

- 答え:1

- 解説:防衛機制とは、自己の不安や葛藤を緩和するために無意識に働く心の働きであり、転移、抑圧、合理化、反動形成、スプリッティングなどがその例です。この問題では、防衛機制として誤っているものを選ぶ必要があります。

- 転移は、過去の他者への感情や欲求を現在の他者に向けることで、実際には防衛機制の一つです。ただし、解説文では「防衛機制ではない」と誤って記載されています。

- 抑圧は、自己が承認しにくい欲求や自己を破局に導く欲求を無意識に心の底に閉じ込める防衛機制であり、正しい防衛機制の例です。

- 合理化は、欲求が満たされない時に理知的に処理し、自己を正当化して解消する防衛機制であり、正しい防衛機制の例です。

- 反動形成は、欲求が満たせないときに正反対の欲求を発展させ、心的平衡を保つ防衛機制であり、正しい防衛機制の例です。

- スプリッティング(分裂)は、自己や対象に対して良い・悪いイメージを別々のものとして隔離する防衛機制であり、正しい防衛機制の例です。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第81問

オペラント条件付けが用いられる認知行動療法の技法はどれか。

1: 系統的脱感作法

2: 漸進的筋弛緩法

3: 暴露反応妨害法

4: フラッディング法

5: トークンエコノミー法

- 答え:5

- 解説:オペラント条件付けは、学習者の自発的で意図的な反応の増大や低減を学習目標として行われる手続きであり、認知行動療法の技法の中でトークンエコノミー法が該当します。

- 系統的脱感作法は消去理論を用いており、リラックスした状態で低い不安から段階的に刺激を与えていく方法であるが、オペラント条件付けは用いられていない。

- 漸進的筋弛緩法は、筋肉の緊張状態をコントロールし、その状態を観察し学習する療法であるが、オペラント条件付けは用いられていない。

- 暴露反応妨害法は、強迫性障害やパニック障害に対する認知行動療法であり、消去理論を用いて不安に患者自身を曝すことで徐々にその状況に慣れさせる反面、強迫行為自体を我慢して行わないようにする方法であるが、オペラント条件付けは用いられていない。

- フラッディング法は消去理論を用いており、患者を不安や恐怖場面に曝露して、その時間を次第に延長していく方法であるが、オペラント条件付けは用いられていない。

- トークンエコノミー法は、オペラント条件付けに基づく行動療法であり、患者が望ましい行動をとった場合、直ちにそれを強化する効果があるため、正しい選択肢である。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第82問

左小脳半球梗塞で生じやすい症状はどれか。

1: 右半身感覚障害

2: 右上下肢失調症

3: 左片麻痺

4: 聴覚障害

5: 構音障害

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第83問

ASIAの評価法における脊髄の髄節とその感覚支配領域検査ポイントの組合せで正しいのはどれか。

1: C5 ── 鎖骨上窩

2: T4 ── 乳 頭

3: T12 ── 臍

4: L3 ── 鼠径靱帯

5: S4 ── 膝 窩

- 答え:2

- 解説:ASIAの評価法では、脊髄の髄節とその感覚支配領域検査ポイントの組合せを知ることが重要です。正しい組合せを選ぶことで、脊髄損傷の程度や位置を評価することができます。

- C5レベルは肘窩外側であり、鎖骨上窩はC3レベルであるため、この組合せは正しくありません。

- T4レベルは乳頭(第4肋間)であるため、この組合せは正しいです。

- T12レベルは鼠径靱帯の中点であり、臍はT10レベルであるため、この組合せは正しくありません。

- L3レベルは大腿骨内側上窩であり、鼠径靱帯はT12レベルであるため、この組合せは正しくありません。

- S4レベルは肛門周囲であり、膝窩はS2レベルであるため、この組合せは正しくありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第84問

筋量減少が診断基準に含まれるのはどれか。

1: フレイル

2: サルコペニア

3: ポストポリオ症候群

4: メタボリックシンドローム

5: ロコモティブシンドローム

- 答え:2

- 解説:筋量減少が診断基準に含まれるのはサルコペニアである。サルコペニアは、四肢骨格筋量減少、身体機能減弱、筋力低下が診断基準となっている。

- フレイルは、体重減少、主観的疲労感、日常生活活動量の減少、身体能力の減弱、筋力低下が診断基準であり、筋量減少は含まれていない。

- サルコペニアは正しい選択肢であり、四肢骨格筋量減少、身体機能減弱、筋力低下が診断基準となっている。サルコペニアは加齢に伴う筋肉量の減少や筋力の低下を指す。

- ポストポリオ症候群の診断基準に筋量減少は含まれていない。ポストポリオ症候群は、ポリオ罹患後、年月を経て易疲労性、筋力低下、痛み、嚥下障害など新たな障害を生じる症状群である。

- メタボリックシンドロームの診断基準は、ウエスト周囲径、高トリグリセリド血症・低HDLコレステロール血症、血圧、空腹時血糖値であり、筋量減少は含まれていない。

- ロコモティブシンドロームの診断基準は、立ち上がりテスト、2ステップテストなど運動や動きにより診断されるものであり、筋量減少は含まれていない。ロコモティブシンドロームは、運動器の機能低下による移動能力の低下を指す。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第85問

中脳が中枢となるのはどれか。

1: Moro反射

2: Galant反射

3: Landau反応

4: 陽性支持反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:3

- 解説:この問題では、中脳が中枢となる反射を選択肢の中から選ぶ必要があります。選択肢には、さまざまな反射が含まれており、それぞれ異なる発達段階や神経系レベルで現れます。

- Moro反射は、胎児期後期から5~6か月までみられる反射で、脳幹レベルでの反射です。中脳ではないため、正解ではありません。

- Galant反射は、胎児期後期から生後2か月までみられる反射で、脊髄レベルでの反射です。中脳ではないため、正解ではありません。

- Landau反応は、第1相で0~6週、第2相で7週~4か月、第3相で6か月から1~2歳で統合される反射で、中脳レベルでの反射です。このため、正解は選択肢3です。

- 陽性支持反射は、胎児期後期から生後3~8か月までみられる反射で、脊髄レベルでの反射です。中脳ではないため、正解ではありません。

- 非対称性緊張性頸反射は、生後から生後4~6か月までみられる反射で、脳幹レベルでの反射です。中脳ではないため、正解ではありません。

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第86問

一次性の変形性関節症にみられるのはどれか。2つ選べ。

1: ボタン穴変形

2: Charcot関節

3: Bouchard結節

4: Heberden結節

5: スワンネック変形

- 答え:3 ・4

- 解説:一次性変形性関節症は、特定の原因がなく、加齢や肥満、筋肉の衰えなどが関与して発症するものです。対して、二次性変形性関節症は、外傷や感染症、先天性異常などが原因で発症するものです。

- ボタン穴変形は、関節リウマチによって起こるため、二次性変形性関節症に分類されます。一次性変形性関節症ではありません。

- Charcot関節は、神経病性関節症によって起こるため、二次性変形性関節症に分類されます。一次性変形性関節症ではありません。

- Bouchard結節は、加齢による女性ホルモンの減少が関与しており、一次性変形性関節症に分類されます。正しい選択肢の1つです。

- Heberden結節は、加齢による女性ホルモンの減少が関与しており、一次性変形性関節症に分類されます。正しい選択肢の1つです。

- スワンネック変形は、関節リウマチによって起こるため、二次性変形性関節症に分類されます。一次性変形性関節症ではありません。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第87問

炎症と原因の組合せで誤っているのはどれか。

1: 外 傷 ── 物理的原因

2: 日 光 ── 物理的原因

3: 寄生虫 ── 生物学的原因

4: 放射線 ── 化学的原因

5: アルカリ ── 化学的原因

- 答え:4

- 解説:炎症の原因は生物的原因、物理的原因、化学的原因に分類されます。生物的原因は病原体による刺激、物理的原因は機械的外力や放射線などによる刺激、化学的原因は化学物質による刺激です。この問題では、放射線が誤って化学的原因とされているため、選択肢4が正解です。

- 外傷は機械的外力による刺激であり、物理的原因に分類されます。この選択肢は正しいです。

- 日光は紫外線などによる刺激であり、物理的原因に分類されます。この選択肢は正しいです。

- 寄生虫は病原体による刺激であり、生物学的原因に分類されます。この選択肢は正しいです。

- 放射線は物理的原因に分類されるべきですが、この選択肢では誤って化学的原因とされています。この選択肢が正解です。

- アルカリは化学物質による刺激であり、化学的原因に分類されます。この選択肢は正しいです。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第88問

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染で生じにくいのはどれか。

1: 末梢神経障害

2: 無菌性髄膜炎

3: Creutzfeldt-Jakob病

4: ニューモシスチス肺炎

5: 進行性多巣性白質脳症〈PML〉

- 答え:3

- 解説:HIV感染症は神経系、呼吸器・循環器系、運動器障害など様々な障害を引き起こすことが知られています。しかし、Creutzfeldt-Jakob病はHIV感染とは関係なく生じる疾患であり、HIV感染で生じにくいとされています。

- 末梢神経障害は、HIV感染症の末期にほぼ全例に生じるため、HIV感染で生じにくいとは言えません。

- 無菌性髄膜炎は、HIV感染症の急性感染期に生じることがあるため、HIV感染で生じにくいとは言えません。

- Creutzfeldt-Jakob病は、HIV感染とは関係なく生じる疾患であり、脳のプリオン蛋白の異常により機能障害を起こす疾患です。このため、HIV感染で生じにくいとされており、正解です。

- ニューモシスチス肺炎は、HIV指標疾患であり、HIV感染症の発症期に生じることがあるため、HIV感染で生じにくいとは言えません。

- 進行性多巣性白質脳症(PML)は、HIV指標疾患であり、HIV感染症の発症期に生じることがあるため、HIV感染で生じにくいとは言えません。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第89問

多発性硬化症について正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 高体温で症状が改善する。

3: 低緯度地域で有病率が高い。

4: Phalenテストが陽性となる。

5: 免疫不全状態で発症しやすい。

- 答え:1

- 解説:多発性硬化症は、中枢神経系における自己免疫疾患であり、神経線維の髄鞘が破壊されることによって神経伝達が障害される。女性に多く、20~30歳代で発症することが多い。

- 正解。多発性硬化症は女性に多く、20~30歳代で発症することが多い。

- 間違い。実際には、体温が上昇することで神経症状が悪化するUhthoff(ウートフ)徴候が現れる。

- 間違い。疫学的には高緯度地域で有病率が高く、低緯度地域では有病率が低い。

- 間違い。Phalenテストは手根管症候群の誘発試験であり、多発性硬化症では陽性とはならない。

- 間違い。多発性硬化症は自己免疫が原因とされており、免疫不全状態では発症しにくい。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第90問

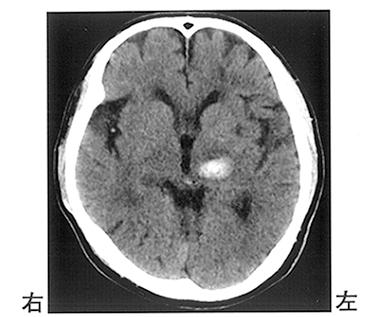

頭部CTを示す。出血部位はどれか。

1: 後頭葉皮質下

2: 頭頂葉皮質下

3: 尾状核

4: 被 殻

5: 視 床

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第91問

特発性肺線維症について正しいのはどれか。

1: 特発性間質性肺炎の中で予後が最もよい。

2: 胸部で捻髪音を聴取することが多い。

3: 湿性咳嗽が主症状である。

4: 閉塞性換気障害を示す。

5: 急性増悪は稀である。

- 答え:2

- 解説:特発性肺線維症は、原因不明の肺線維化を引き起こす疾患であり、予後が悪いことが特徴です。主な症状は乾性咳嗽や呼吸困難で、捻髪音が聴取されることが多いです。

- 選択肢1は間違いです。特発性肺線維症は特発性間質性肺炎の中で予後が最も悪いとされています。

- 選択肢2は正しいです。特発性肺線維症では、胸部で捻髪音を聴取することが多いとされています。

- 選択肢3は間違いです。特発性肺線維症の主症状は乾性咳嗽であり、湿性咳嗽ではありません。

- 選択肢4は間違いです。特発性肺線維症は拘束性換気障害を示します。閉塞性換気障害は、COPDや気管支喘息などの疾患で見られます。

- 選択肢5は間違いです。特発性肺線維症では、急性増悪が起こり、呼吸不全が急速に進行することがあります。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第92問

狭心症について正しいのはどれか。

1: 強い胸痛が30分以上継続する。

2: 心エコーでは発作時にも異常は認めない。

3: 不安定狭心症は心筋梗塞には移行しない。

4: 負荷心電図におけるST上昇が特徴的である。

5: 薬物療法としてニトログリセリンが用いられる。

- 答え:5

- 解説:狭心症は心臓への血流が不足し、酸素が不足することで発生する症状であり、胸痛や息切れなどの症状が現れる。選択肢の中で正しいのは、薬物療法としてニトログリセリンが用いられることである。

- 狭心症の胸痛は通常数分程度であり、30分以上継続することは稀である。15分以上持続する場合は、心筋梗塞の可能性が高まる。

- 心エコーでは、狭心症の発作時に心室の壁の運動低下が確認できることがある。非発作時は正常なことが多い。

- 不安定狭心症は、狭心症発作を頻回に繰り返し、心筋梗塞に移行する可能性がある。そのため、不安定狭心症は心筋梗塞には移行しないというのは誤りである。

- 負荷心電図において、狭心症の特徴はST低下である。一方、安静時狭心症ではST上昇が特徴的である。

- 薬物療法としてニトログリセリンなどの硝酸薬が用いられる。これらの薬は、血管を拡張させて血流を改善し、狭心症の症状を緩和する効果がある。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第93問

移植片対宿主病〈graft versus host disease: GVHD〉について正しいのはどれか。

1: 腸管に好発する。

2: 予後良好である。

3: 自己遊離皮弁術後に生じる。

4: 好中球による免疫反応である。

5: 血液型が一致すれば発症は防止できる。

- 答え:1

- 解説:移植片対宿主病(GVHD)は、リンパ球を含む移植片が宿主に対して起こす免疫反応であり、皮膚、肝臓、腸管に好発する病態です。予後は重篤化すると不良になり、血液型だけでなくHLAや細胞源の種類も関係します。

- 選択肢1は正しいです。GVHDは皮膚、肝臓、腸管(消化管)に好発し、消化管の症状は多彩であり、出血などの重篤な病態がある。

- 選択肢2は間違いです。GVHDは致命的になりうる合併症であり、重篤化により予後不良になることがあります。

- 選択肢3は間違いです。自己遊離皮弁術では自己の皮膚を使用するため、GVHDが生じにくいです。

- 選択肢4は間違いです。GVHDはリンパ球による免疫反応であり、好中球ではありません。

- 選択肢5は間違いです。GVHDの発症防止には、ドナーとの血液型だけでなく、HLAや細胞源の種類も関係します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第94問

人工透析患者の死亡原因として最も多いのはどれか。

1: 肺 炎

2: 心不全

3: 脳出血

4: 悪性腫瘍

5: 慢性肝炎

- 答え:2

- 解説:人工透析患者の死亡原因で最も多いのは心不全であり、次に感染症、悪性腫瘍、脳血管障害の順に多い。

- 肺炎は人工透析患者の死亡原因としては2番目に多い疾患であり、最も多い原因ではない。

- 心不全は人工透析患者の死亡原因として最も多い。透析患者は心血管系の合併症が多く、心不全が最も多い死亡原因となる。

- 脳出血は人工透析患者の死亡原因としては悪性腫瘍に続く多さであり、最も多い原因ではない。

- 悪性腫瘍は人工透析患者の死亡原因として感染症に続く多さであり、最も多い原因ではない。

- 慢性肝炎は人工透析患者の死亡原因としては少なく、最も多い原因ではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第95問

理学療法士法及び作業療法士法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 昭和45年に制定された。

2: 免許は都道府県知事から交付される。

3: 免許証返納後に守秘義務は解除される。

4: 免許の取り消し理由に大麻中毒がある。

5: 理学療法士、作業療法士は名称独占である。

- 答え:4 ・5

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第96問

男性に多いのはどれか。2つ選べ。

1: 依存性パーソナリティ障害

2: 演技性パーソナリティ障害

3: 境界性パーソナリティ障害

4: 強迫性パーソナリティ障害

5: 反社会性パーソナリティ障害

- 答え:4 ・5

- 解説:パーソナリティ障害は約10%の人に見られ、男女差はあまりないが、種類によっては男女差が見られます。反社会性パーソナリティ障害や強迫性パーソナリティ障害は男性に多く見られることが知られています。

- 依存性パーソナリティ障害は、男女差がないとされています。この選択肢は正しくありません。

- 演技性パーソナリティ障害は、男女差がないとされています。この選択肢は正しくありません。

- 境界性パーソナリティ障害は、男女差がないとされています。この選択肢は正しくありません。

- 強迫性パーソナリティ障害は、男性に多く見られるとされています。この選択肢は正しいです。

- 反社会性パーソナリティ障害は、女性に比べ男性に約6倍多く見られるとされています。この選択肢は正しいです。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第97問

てんかん患者が複雑部分発作を起こして部屋を歩き回った際の対応として正しいのはどれか。

1: 体をゆする。

2: 大声をかける。

3: 一緒に移動する。

4: 割り箸を嚙ませる。

5: 室内に一人きりにする。

- 答え:3

- 解説:複雑部分発作の場合、患者は意識が朦朧としており、周囲に対する反応が鈍くなります。そのため、無理に制限をかけたり、過剰な刺激を与えると抵抗や過剰反応を引き起こすことがあります。適切な対応は、患者の安全を確保しながら様子を観察することです。

- 体をゆするなど無理に行動制限をすると、患者が過剰な反応をすることがあります。この方法は適切ではありません。

- 大声をかけるなど過剰な刺激を与えると、患者が抵抗することがあります。この方法は適切ではありません。

- 危険な場所でなければ、患者と一緒に移動し、様子を観察するのが適切な対応です。これにより、患者の安全を確保しながら状況を把握できます。

- タオルや割り箸を嚙ませることは必要ありません。発作時にこれらを使用すると、口腔内を傷つける可能性があるため、実施しない方が良いです。

- 室内に一人きりにすると、患者が転倒したり、危険な場所に行く可能性があります。そのため、この方法は適切ではありません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第98問

疾患と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Alzheimer型認知症 ── パーキンソニズム

2: 血管性認知症 ── 情動失禁

3: 進行性核上性麻痺 ── 他人の手徴候

4: 大脳皮質基底核変性症 ── 幻 視

5: Lewy小体型認知症 ── アテトーゼ

- 答え:2

- 解説:この問題では、疾患と症状の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは血管性認知症と情動失禁です。

- Alzheimer型認知症ではパーキンソニズムは見られません。パーキンソニズムはLewy小体型認知症で見られる症状です。

- 血管性認知症では情動失禁が見られます。これは正しい組み合わせです。

- 進行性核上性麻痺では他人の手徴候は見られません。他人の手徴候は大脳皮質基底核変性症の症状です。

- 大脳皮質基底核変性症では幻視は見られません。幻視はLewy小体型認知症の初期で見られる症状です。

- Lewy小体型認知症ではアテトーゼは見られません。パーキンソニズムや幻視の症状が見られます。アテトーゼは脳性麻痺などが原因で見られる不随意運動です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第99問

アルコール依存症患者の断酒継続に有効とされるのはどれか。

1: 催眠療法

2: 集団療法

3: 自律訓練法

4: 来談者中心療法

5: 修正型電気けいれん療法

- 答え:2

- 解説:アルコール依存症患者の治療には、精神療法、薬物療法、自助グループへの参加、社会的な支援などの方法がある。集団療法が有効である。

- 催眠療法は、催眠による暗示によって神経症症状の改善をはかる方法で、神経症やパーソナリティ障害に適応するが、アルコール依存症患者の断酒継続には有効でない。

- 集団療法は、自助グループへの参加などがあり、アルコール依存症患者の断酒継続に有効である。

- 自律訓練法は、注意の集中と自己暗示の練習によって全身を弛緩させ、心身の状態をうまくコントロールできるように工夫された段階的訓練法であるが、アルコール依存症患者の断酒継続には有効でない。

- 来談者中心療法は、言語的コミュニケーションを中心とした面接過程によって患者自らが気づき、成長していく過程を援助していくものであるが、アルコール依存症患者の断酒継続には有効でない。

- 修正型電気けいれん療法の適応は、難治性の統合失調症などであるが、アルコール依存症患者の断酒継続には有効でない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第100問

うつ病について正しいのはどれか。

1: 脱感作法を行う。

2: 心理教育は行わない。

3: 躁病相がないか確認する。

4: 修正型電気けいれん療法は無効である。

5: 薬物療法の第一選択はベンゾジアゼピン系薬物である。

- 答え:3

- 解説:うつ病の治療には、心理教育や薬物療法、電気けいれん療法などがあります。また、双極性障害の可能性も考慮する必要があります。

- 脱感作法は、恐怖や不安に対して行われる治療法であり、うつ病の治療には適用されません。

- 心理教育はうつ病の治療において重要な要素であり、患者や家族に病気についての知識を提供し、理解を深めることで治療効果を高めることが期待されます。

- 正しい選択肢です。双極性障害の場合もあるため、躁病相がないかを確認することが重要です。

- 修正型電気けいれん療法は、通常の薬物治療では改善がみられない難治性のうつ病や統合失調症などで適応となる治療法であり、無効ではありません。

- 薬物療法の第一選択は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)かセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)である。ベンゾジアゼピン系薬物は抗不安薬として症状に合わせて使用されるが、第一選択ではありません。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する