第23回午後の過去問

国試第23回午後:第1問

近年の我が国の死因の第1位はどれか。

1:脳血管疾患

2:悪性新生物

3:心疾患

4:肺 炎

5:自 殺

国試第23回午後:第2問

医療法に規定されているのはどれか。

a:病院の管理

b:医師の免許

c:感染症の類型

d:診療所の開設

e:特定機能病院の要件

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午後:第3問

5%ブドウ糖液1000mLから得られるエネルギー量[kcal]はどれか。

1:40

2:100

3:200

4:400

5:900

国試第23回午後:第8問

アレルギー反応について正しい組合せはどれか。

a:血液型不適合輸血 ----------------- アトピー性反応

b:花粉症 --------------------------- 細胞傷害型反応

c:全身性エリテマトーデス ------------- 免疫複合体型反応

d:臓器移植の拒絶反応 --------------- 遅延型反応

e:重症筋無力症 --------------------- 即時型反応

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第18問

播種性血管内凝固(DIC)の原因疾患はどれか。

a:敗血症

b:子宮筋腫

c:肝硬変

d:特発性血小板減少性紫斑病

e:悪性腫瘍

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第19問

パルスオキシメトリに影響するのはどれか。

a:高血圧

b:貧 血

c:喫 煙

d:体 動

e:色素注入

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午後:第28問

誤っているのはどれか。

1:電磁血流計は電磁誘導を利用している。

2:超音波ドブラ血流計は体表から計測できる。

3:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。

4:熱希釈法による血流計測は体温変化を利用している。

5:レーザドプラ血流計は赤血球からの散乱光を利用している。

国試第23回午後:第29問

呼吸流量計で計測した流量[mL/s]から一回換気量[mL]を求めるのに必要な処理はどれか。

1:微 分

2:積 分

3:FFT

4:加算平均

5:移動平均

国試第23回午後:第30問

体温計測について誤っているのはどれか。

1:サーミスタはNiなどを主成分とした混合物を焼結したものである。

2:ダイオード型は温度上昇で抵抗が減少することを利用している。

3:サーモグラフィは生体から放出される紫外線を科用している。

4:赤外線鼓膜体温計はサーモバイルを使用している。

5:予測式体温計は温度上昇曲線で体温を予測している。

国試第23回午後:第38問

人体の商用交流に対する電撃反応の概略値について誤っているのはどれか。

1:最小感知電流値は1mAである。

2:離脱限界電流値は10mAである。

3:最大許容電流値は20mAである。

4:マクロショックの心室細動を誘発する最小電流値は100mAである。

5:ミクロショックの心室細動を誘発する最小電流値は100μAである。

国試第23回午後:第39問

医療機器の電気的安全性点検方法について正しいのはどれか。

a:保護接地線の被覆の色は緑と黄のしま模様である。

b:接地漏れ電流は電源極性を切り換えて測定し大きい値をとる。

c:着脱可能な電源コード内の保護接地線の抵抗値は0.2Ω以内である。

d:患者漏れ電流Iの測定では患者装着部に100Vの電圧をかける。

e:保護接地線の日常点検はテスタによる導通テストで十分である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

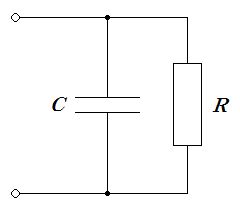

国試第23回午後:第48問

図のRC並列回路のインピーダンスの大きさはどれか。ただし、ωは角周波数である。

1:$\frac{R}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$

2:$ R\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}$

3:$\frac{1}{\omega C\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$

4:$\frac{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}{\omega C}$

5:$\frac{R}{\omega C}\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}$

国試第23回午後:第54問

振幅変調において、変調波が5~20kHzの周波数帯域をもつ信号で、搬送波の周波数が700kHzであるとき、被変調波の周波数スペクトルについて正しいのはどれか。

a:上側波帯の最高周波数は740kHzである。

b:上側波帯の最低周波数は695kHzである。

c:下側波帯の最高周波数は705kHzである。

d:下側波帯の最低周波数は680kHzである。

e:占有周波数帯域幅は40 kHz である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第57問

通信速度10Mbpsの通信路を用いて1Gbitのデータを転送するのに要する時間[s]はどれか。

1:0.001

2:0.01

3:0.1

4:10

5:100

国試第23回午後:第64問

吸気ガスの流量波形で矩形波が認められるのはどれか。

a:CPAP(Continuous positive airwpressure)

b:PCV(Pressure control ventilation)

c:PSV(Pressure support ventilation)

d:SIMV(Synchronizintermittent mandatory ventilation)

e:VCV(Volume control ventilation)

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第65問

自発呼吸が消失すると無換気(肺胞換気量=0)となるモードはどれか。

1:APRV(Airway pressure release ventilation)

2:BIPAP(Biphasic positive airway pressure)

3:HFOV(High frequency oscillatory ventilation)

4:PSV(Pressure support ventilation)

5:IMV(Intermittent mandatorv ventilation)

国試第23回午後:第68問

人工心肺装置について誤っている組合せはどれか。

a:冠灌流回路 ------------- 心内圧の減少

b:血液濃縮器 ------------- 余剰水分の排出

c:動脈フィルタ ------------ 微小気泡の除去

d:血液吸引回路 ----------- 心腔内出血の回収

e:ベント回路 -------------- 心筋保護液の注入

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第69問

人工心肺時の血液希釈について誤っているのはどれか。

1:血液粘性が低下する。

2:膠質浸透圧が低下する。

3:酸素運搬能が増加する。

4:溶血が軽減する。

5:酸素解離曲線が左方移動する。

国試第23回午後:第70問

人工心肺中のトラブルと対処について誤っているのはどれか。

1:溶血が顕著な場合にはポンプチューブの圧閉度を調整する。

2:代謝性アルカローシス時には重炭酸ナトリウムを追加する。

3:ヘマトクリット値の低下時には水分バランスをチェックする。

4:ACTが延長しない時にはヘパリンを追加する。

5:脱血不良時には脱血カニューレの挿入部位をチェックする。

国試第23回午後:第71問

人工肺による血液ガス分圧の調節で正しいのはどれか。

a:吹送ガス流量を減らすとPaO2は上昇する。

b:吹送ガス流量を増やすとPaCO2は低下する。

c:吹送酸素濃度を下げるとPaO2は低下する。

d:吹送酸素濃度を上げるとPaCO2は上昇する。

e:吹送酸素濃度を上げるとP$\overline{V}$O2は低下する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第72問

補助人工心臓について正しいのはどれか。

a:心臓移植へのブリッジとして用いられる。

b:左房脱血は左室脱血より高流量を得やすい。

c:右心補助を主目的とする。

d:拍動流型には一方向性の弁が用いられる。

e:連続流型は拍動流型より小型のものが多い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午後:第73問

人工肺のガス交換トラブル時の点検項目で誤っているのはどれか。

1:酸素供給ラインの接続状況

2:供給酸素流量

3:人工肺の破損の有無

4:ガス側への血漿漏出の有無

5:貯血槽の液面レベル

国試第23回午後:第77問

腎性骨異栄養症の対処法はどれか。

a:カルシトニンの投与

b:エリスロポエチンの投与

c:リンを多く含む食品の摂取

d:活性型ビタミンD製剤の投与

e:運動療法の指導

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回