第35回午後の過去問

国試第35回午後:第1問

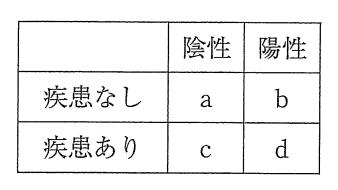

集団検診における検査の陰性・陽性の区分を表に示す。特異度はどれか。

1:a/(a+b)

2:b/(a+b)

3:c/(c+d)

4:d/(c+d)

5:d/(b+d)

国試第35回午後:第2問

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において「新型インフルエンザ等感染症」に分類されるのはどれか。

1:結核

2:麻しん

3:エボラ出血熱

4:腸管出血性大腸菌感染症,

5:新型コロナウイルス感染症

国試第35回午後:第18問

慢性腎臓病(CKD)の重症度分類に用いられるのはどれか。

a:血圧

b:年齡

c:尿タンパク定量

d:eGFR

e:血中尿素素值

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第35回午後:第21問

分節麻酔が可能な麻酔法はどれか。

1:吸入麻酔

2:表面麻酔

3:静脈麻酔

4:浸潤麻酔

5:硬膜外麻酔

国試第35回午後:第24問

スパイロメトリーで測定できる項目はどれか。

a:全肺気量

b:最大吸気量

c:予備呼気量

d:1 秒率

e:機能的残気量

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第35回午後:第28問

観血式血圧測定で、実際よりも最高血圧が低く、最低血圧が高く表示される原因となるのはどれか。

1:トランスデューサの位置が右心房よりも高い。

2:加圧バッグの内圧が標準よりも高い。

3:血液凝固によってカテーテル内腔が狭窄する。

4:ゼロ点調整が不良である。

5:導管系が共振する。

国試第35回午後:第29問

差圧方式の呼吸計測装置はどれか。

1:ベネディクトロス型スパイロメータ

2:フライシュ型ニューモタコグラフ

3:熱線式流量計

4:超音波流量計

5:タービン型流量計

国試第35回午後:第30問

家庭用電子体温計について正しいのはどれか。

1:深部体温の計測に適している。

2:婦人用は一般用よりも精度が高い。

3:温度センサにCdSeを用いる。

4:予測式より実測式の方が測定時間が短い。

5:ヒータを内蔵している。

国試第35回午後:第32問

ラジオアイソトープを用いた画像撮影について誤っているのはどれか。

1:X線CTに比べて空間分解能が低い。

2:SPECTは心筋の血流を観察できる。

3:FDG-PETはがん診断に有用である。

4:SPECTは中性子線を検出する。

5:PETは陽電子放出核種を用いる。

国試第35回午後:第36問

ESWLによる結石破砕時に損傷の危険がある組織はどれか。

a:肺

b:腸

c:肝臓

d:腎臓

e:筋肉

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第35回午後:第39問

医療機器とその有害事象との組合せで適切でないのはどれか。

1:マイクロ波加溫装置キャビテーション

2:熱希釈式心拍出量計不整脈

3:経皮的酸素分圧モニタ水疱

4:電気メス熱傷

5:レーザメス眼傷害

国試第35回午後:第59問

クライアントサーバシステムについて誤っているのはどれか。

1:サービスを提供する側をサーバという。

2:サーバの障害はシステム全体に影響する。

3:クライアントの増加はサーバの負荷を軽減させる。

4:Webブラウザはクライアントソフトである。

5:電子メールの配送はメールサーバが行う。

国試第35回午後:第61問

バイオメトリクス認証はどれか。

a:指紋で認証する。

b:ワンタイムパスワードで認証する。

c:画面に表示された9点の一部を一筆書きで結ぶ。

d:「秘密の質問」に答える。

e:虹彩パターンで認証する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第35回午後:第68問

拍動型ポンプはどれか。

a:大動脈バルーンポンプ

b:軸流ポンプ

c:ローラポンプ

d:遠心ポンプ

e:空気圧駆動式補助人工心臓

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第35回午後:第69問

人工心肺を用いた体外循環中に用いる血液濃縮器について正しいのはどれか。

1:メインの人工心肺回路と別の並列回路を必要とする。

2:除水量の第一の規定因子は装置を通過する血液流量である。

3:血清カリウム濃度の低下効果は透析装置と同等である。

4:.遠心力を用いて血球成分と血漿成分を分離する装置である。

5:水分のみでなくアルブミンなどの血漿タンパクも除去される。

国試第35回午後:第70問

体外循環における血液希釈の利点はどれか。

1:溶血の軽減

2:血液粘性の増加

3:酸素運搬能の増加

4:膠質浸透圧の上昇

5:代謝性アルカローシスの軽減

国試第35回午後:第71問

人工心肺を用いた体外循環における患者側へのヘパリンの初期投与量はどれか。

1:5000単位

2:1.0~1.5mg/kg

3:5.0~6.0mg/kg

4:200~300単位/kg

5:400~500単位/kg

国試第35回午後:第72問

人工心肺を用いた体外循環中の事象と対処法について誤っているのはどれか。

1:溶血が顕著な場合にはポンプチューブの圧閉度を調整する。

2:代謝性アルカローシス時には炭酸水素ナトリウムを投与する。

3:ヘマトクリット値の低下時には水分バランスをチェックする。

4:ACTが延長しないときにはヘパリンを追加する。

5:脱血不良時には脱血カニューレの挿入部位をチェックする。

国試第35回午後:第73問

ECMOについて正しいのはどれか。

a:ACTを400秒以上に保つ。

b:V-Vバイパスのみである。

c:新生児にも使用される。

d:全身麻酔を必要としない。

e:ローラポンプを用いることが多い。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回