第23回午前の過去問

国試第23回午前:第1問

医療保険制度で正しいのはどれか。

1:介護保険が含まれる。

2:診療報酬は全額健康保険でまかなわれる。

3:企業における定期健康診断は医療保険の対象外である。

4:医療保険の財源は税金である。

5:医療事故の際の損害賠償も医療保険でまかなわれる。

国試第23回午前:第2問

臨床工学技土について誤っているのはどれか。

1:都道府県知事の免許を受ける。

2:生命維持管理装置の操作を行う。

3:業務は臨床工学技士業務指針によって規定されている。

4:業務は医師の指示の下に行う。

5:業務上知り得た内容に対して守秘義務がある。

国試第23回午前:第3問

必須アミノ酸はどれか。

a:グリシン

b:アラニン

c:バリン

d:ロイシン

e:イソロイシン

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午前:第4問

薬物の生物学的半減期を延長させるのはどれか。

a:消化管からの吸収能力の低下

b:血液から各組織への移行速度の低下

c:肝臓の代謝能力の低下

d:腎臓の排泄能力の低下

e:総投与量の減少

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午前:第16問

正しい組合せはどれか。

a:腎性貧血 ---------------- エリスロポエチン

b:IgA腎症 ---------------- 血漿交換

c:高カリウム血症 ----------- 陰イオン交換樹脂

d:低カルシウム血症 -------- 活性型ビタミンD

e:高リン血症 -------------- 炭酸カルシウム

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午前:第18問

血球成分とサイトカインとの組合せで正しいのはどれか。

a:赤血球 ------------------ エリスロポエチン

b:顆粒球 ------------------ 顆粒球コロニー刺激因子

c:好酸球 ------------------ 腫瘍壊死因子(TNF)

d:リンパ球 ---------------- 組織トロンボプラスチン

e:血小板 ------------------ トロンボポエチン

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午前:第25問

急性腎不全で透析開始の基準はどれか。

a:血清K+ 5mEq/L

b:血清HCO3- 12mEq/L

c:血清クレアチニン 8mg/dL

d:BUN 100mg/dL

e:動脈血pH 7.35

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午前:第29問

カプノメータで測定するのはどれか。

1:気道内圧

2:吸入酸素濃度

3:静脈血酸素分圧

4:呼気終末二酸化炭素分圧

5:動脈血二酸化炭素分圧

国試第23回午前:第30問

観血式血圧測定装置の構成要素はどれか。

a:血圧トランスデューサ

b:マンシェット

c:水銀マノメータ

d:超音波センサ

e:カテーテル

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午前:第32問

赤血球数計測に用いるのはどれか。

1:比色分析法

2:炎光光度法

3:赤外分光光度法

4:原子吸光分析法

5:電導度測定法

国試第23回午前:第34問

電気メスについて正しいのはどれか。

a:対極板の面積は5cm2程度である。

b:血行のよい部位には対極板を装着しない。

c:対極板回路抵抗の増加は熱傷の原因である。

d:高周波漏れ電流は150mA以下に規制されている。

e:放電時に発生する低周波電流は電撃の原因となる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第23回午前:第39問

正しいのはどれか。

1:医療法施行規則における医療機器の保守点検にはオーバホールは含まれない。

2:ハインリッヒの法則は機器のライフサイクルに関するものである。

3:医用安全管理の4Mのひとつはmedicineである。

4:医療事故の原因調査の第一目的は責任者の処罰である。

5:リスクマネージメントは戦争における人的資源の配置から始まった。

国試第23回午前:第40問

医療機器と問題点との組合せで適切でないのはどれか。

1:マイクロ波加温装置 ---------------- キャビテーション

2:熱希釈式心拍出量計 --------------- 不整脈

3:経皮的酸素分圧モニタ -------------- 水 痕

4:電気メス -------------------------- 熱 傷

5:レーザメス ------------------------ 眼傷害

国試第23回午前:第46問

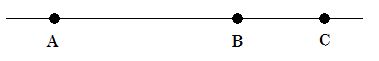

真空中において、図のように一直線上にA、B、Cの3点がある。A点とC点に+1C、B点に-1Cの電荷があるとき、誤っているのはどれか。ただし、AB間の距離はBC間の距離の2倍である。

1:Aの電荷に働く力の方向はAからBに向かう方向である。

2:Bの電荷に働く力の方向はBからCに向かう方向である。

3:Cの電荷に働く力の方向はCからDに向かう方向である。

4:Aの電荷に働く力の大きさはBの電荷に働くカより大きい。

5:Bの電荷に働く力の大きさはCの電荷に働く力より小さい。

国試第23回午前:第70問

膜型人工肺について誤っているのはどれか。

1:気泡型人工肺に比べて血球破壊が少ない。

2:均質膜のガス交換は拡散によって行われる。

3:多孔質膜ではwet lungによる性能低下がある。

4:外部灌流型ではガスは中空糸内部を流れる。

5:内部灌流型では血流が乱流となる。

国試第23回午前:第71問

人工心肺使用中の生体側に起こる変化はどれか。

a:血漿遊離ヘモグロビン濃度の低下

b:血小板数の増加

c:リンパ球数の増加

d:補体の活性化

e:血糖値の増加

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午前:第72問

人工心肺の充填液に使用しないのはどれか。

1:乳酸加リンゲル

2:マニトール

3:代用血漿

4:重炭酸ナトリウム

5:プロタミン

国試第23回午前:第73問

人工心肺後の復温に要する時間に影響しないのはどれか。

1:熱交換器の性能

2:送血流量

3:血液ガス分圧

4:患者体重

5:送水ポンプ流量

国試第23回午前:第74問

PCPSについて正しいのはどれか。

a:圧補助を主目的とする。

b:全身麻酔を必要としない。

c:抗凝固療法を必要とする。

d:拍動流ポンプを使用する。

e:左心系の後負荷を軽減させる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午前:第78問

抗凝固薬について誤っているのはどれか。

1:プロタミンはヘパリンの作用を中和する。

2:低分子量ヘパリンの半減期はヘパリンより短い。

3:ヘパリンには抗Xa作用がある。

4:メシル酸ナファモスタットは陰性荷電膜に吸着される。

5:クエン酸ナトリウムは血中のカルシウムイオンを低下させる。

国試第23回午前:第87問

生体の深部のみに線量を集中できる放射線はどれか。

1:陽子

2:中性子

3:電子線

4:ガンマ線

5:エックス線

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回