第29回午後の過去問

国試第29回午後:第1問

エイズにおける三次予防はどれか。

1:コンドームの使用

2:献血者などのHIV 抗体検査

3:患者へのカウンセリングサービス

4:医療事故後の追跡的HIV 抗体検査

5:日和見感染の予防

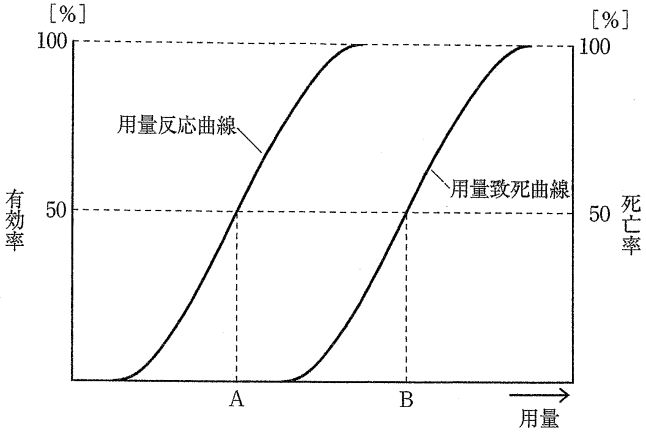

国試第29回午後:第3問

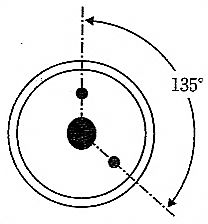

図で治療係数はどれか。

1:$\frac {A}{B}$

2:$\frac {B}{A}$

3:$\frac {A}{A+B}$

4:$\frac {A}{A-B}$

5:$\frac {B}{B-A}$

国試第29回午後:第17問

尿路感染症について正しいのはどれか。

a:単純性尿路感染症は男性に多い。

b:単純性尿路感染症の原因菌としては大腸菌が多い。

c:複雑性尿路感染症は高齢者に多い。

d:膀胱炎のみでは発熱を伴わない。

e:腎盂腎炎では原因菌が血液から移行する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第29回午後:第19問

播種性血管内凝固(DIC)に特徴的な所見はどれか。

a:白血球数の増加

b:血漿フィブリノーゲン濃度の増加

c:血清FDP 値の増加

d:プロトロンビン時間の延長

e:血小板数の増加

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第20問

パルスオキシメトリーが診断に役立つのはどれか。

a:頻 脈

b:アシドーシス

c:一酸化炭素中毒

d:メトヘモグロビン血症

e:低酸素血症

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第28問

心拍出量測定法について正しいのはどれか。

1:熱希釈法では約0 °C の注入液を用いる。

2:色素希釈法ではオキシヘモグロビンの量を計測する。

3:フィック法では二酸化炭素産生量から計算する。

4:超音波断層法では心房の容積から計算する。

5:血圧波形解析法ではスワンガンツカテーテルを用いる。

国試第29回午後:第29問

血液ガス計測について誤っている組合せはどれか。

1:pH ガラス電極

2:酸素分圧 クラーク電極

3:二酸化炭素分圧 セバリングハウス電極

4:酸素飽和度 赤色光および赤外線の吸光度

5:経皮的二酸化炭素分圧 赤外線の吸光度

国試第29回午後:第32問

PETについて誤っているのはどれか。

1:加速器を用いて作った核種を生体に投与する。

2:β線を検出して画像化する。

3:FDG-PETによって糖代謝の高い組織が可視化される。

4:陽電子は電子と同じ質量をもつ。

5:陽電子は電子と衝突して消滅する。

国試第29回午後:第38問

1秒間の通電によって成人に影響を及ぼす商用交流電流の値で考えられないのはどれか。

1:電流による熱傷が起きる A

2:マクロショックで心室細動が生じる 200mA

3:筋肉の不随意運動が生じる 30mA

4:手で触れてビリビリと感じる 2mA

5:ミクロショックで心室細動が生じる 10μA

国試第29回午後:第58問

正しい組合せはどれか。

a:CSMA/CD 電子メール

b:HTTP イーサーネット

c:FTP ファイル転送

d:TCP/IP インターネット

e:SMTP/POP ウェブページ

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午後:第66問

高気圧酸素治療の適応となる疾患はどれか。

a:減圧症

b:突発性難聴

c:中耳炎

d:自然気胸

e:腸閉塞

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第29回午後:第68問

膜型人工肺について正しいのはどれか。

1:吹送ガス流量を増やすとPaO2 は上昇する。

2:吹送ガス酸素濃度を上げるとPaCO2 は低下する。

3:多孔質膜では血液は酸素と直接接触しない。

4:均質膜では長時間使用すると血漿漏出が起こる。

5:外部灌流型は内部灌流型よりも血流に乱流が生じやすい。

国試第29回午後:第69問

遠心ポンプについて正しいのはどれか。

1:吸引回路用のポンプに適している。

2:駆出される血液量は回転数に正比例する。

3:回路閉塞時に回路破裂の危険性が大きい。

4:同じ回転数でも流量は後負荷によって変化する。

5:低流量時の回転数調節による流量制御が容易である。

国試第29回午後:第71問

人工心肺離脱に向けて行うべきもので誤っているのはどれか。

1:復 温

2:換気再開

3:プロタミン投与

4:電解質補正

5:心腔内空気抜き

国試第29回午後:第72問

成人の人工心肺操作条件で適切でないのはどれか。

1:ヘマトクリット値:25%

2:混合静脈血酸素飽和度:75%

3:送血流量:2.4 L/min/m2

4:平均動脈圧:70 mmHg

5:中心静脈圧:mmHg

国試第29回午後:第73問

貯血槽の血液レベルが急激に低下した。対応として正しいのはどれか。

a:脱血回路の確認

b:貯血槽に乳酸加リンゲル液を急速補液

c:一時的な送血流量低減

d:左房ベント挿入

e:血管収縮剤投与

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第29回午後:第82問

半径rの水平でまっすぐな円管内を粘性率nの液体が流れている。長さL離れた2点間の圧力差がΔPである場合、管内の流量Qを示す式はどれか。ただし、管内の流れは層流である。

1:$\frac {\pi r^{2}\mu \Delta P}{8L}$

2:$\frac {\pi r^{3}\Delta P}{8\mu L}$

3:$\frac {\pi r^{3}\mu \Delta P}{8L}$

4:$\frac {\pi r^{4}\Delta P}{8\mu L}$

5:$\frac {\pi r^{4}\mu \Delta P}{8L}$

国試第29回午後:第83問

ベッド上の患者の中心静脈圧を、ベッドとは別の専用台に取り付けてあるマノメータで測定した値が10cmH2O であった。ベッドを10cm高くしたときマノメータの表示値[cmH2O]はどれか。

1:-20

2:-10

3:0

4:10

5:20

国試第29回午後:第89問

正しいのはどれか。

1:molは浸透圧を表す単位である。

2:pHは水素イオン濃度の逆数の常用対数である。

3:一般に温度が高いほど化学反応速度が遅い。

4:酸化とは電子を受け取ることである。

5:還元とは酸素と結合することである。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回