第25回午前の過去問

国試第25回午前:第2問

人口動態調査の項目で誤っているのはどれか。

1:出 生

2:死 亡

3:移 民

4:婚 姻

5:離 婚

国試第25回午前:第3問

感染症法に定められている1類感染症でないのはどれか。

1:エボラ出血熱

2:マールブルグ病

3:痘そう

4:鳥インフルエンザ(H5N1)

5:ペスト

国試第25回午前:第4問

単糖類はどれか。

a:ガラクトース

b:グルコース

c:スクロース

d:セルロース

e:ラクトース

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午前:第5問

急性炎症において局所の血管透過性の亢進を来さないのはどれか。

1:インスリン

2:キニン

3:ヒスタミン

4:ロイコトリエン

5:プラスミン

国試第25回午前:第6問

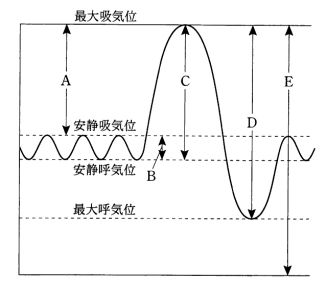

図はスパイロメータによる呼吸曲線を示す。肺活量はどれか。

1:A

2:B

3:C

4:D

5:E

国試第25回午前:第17問

現在、透析導入患者の原疾患で最も多いのはどれか。

1:腎硬化症

2:ループス腎炎

3:糖尿病性腎症

4:多発性嚢胞腎

5:慢性糸球体腎炎

国試第25回午前:第18問

尿毒症患者でみられるのはどれか。

a:等張尿

b:心電図のT波増高

c:血清クレアチニン上昇

d:血清カリウム低下

e:代謝性アルカローシス

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第25回午前:第20問

血液疾患とその特徴の組合せで正しいのはどれか。

a:成人T細胞白血病 --------------------- 母子感染

b:多発性骨髄腫 ------------------------ 病的骨折

c:真性多血症 -------------------------- 血液粘稠度増加

d:慢性骨髄性白血病 -------------------- ビタミンB12欠乏

e:特発性血小板減少性紫斑病 ------------ 無脾症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第25回午前:第21問

カプノメータで測定するのはどれか。

1:動脈血酸素分圧

2:動脈血酸素含量

3:動脈血二酸化炭素分圧

4:経皮的二酸化炭素分圧

5:呼吸ガス二酸化炭素分圧

国試第25回午前:第23問

誤っているのはどれか。

1:使用済み注射針はリキャップをして廃棄する。

2:表皮ブドウ球菌は皮膚常在菌である。

3:結核は空気感染する。

4:B型肝炎の抗体のない医療従事者はワクチン接種が望ましい。

5:ノロウイルスは食中毒の原因となる。

国試第25回午前:第25問

輸血に関して正しい組合せはどれか。

a:移植片対宿主病(GVHD)予防 -------- 放射線照射

b:赤血球濃厚液 -------------------- 有効期間60日間

c:感染症スクリーニング検査 ---------- インフルエンザウィルス

d:抗A抗体 ------------------------ 輸血による感作

e:アルブミン ----------------------- 血漿分画製剤

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午前:第29問

正しいのはどれか。

a:連続波超音波ドプラ血液計では逆流の情報が得られる。

b:レーザドプラ血流計は赤血球の光の吸収量から血流量を算出する。

c:色素希釈法は心拍出量の繰り返し測定に適している。

d:熱希釈法は熱希釈曲線の時間積分値から心拍出量を算出する。

e:Mモード超音波画像を用いて左室の駆出率が算出できる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第25回午前:第30問

パルスオキシメータで正しいのはどれか。

a:2種類の波長の光に対する吸光度を測定する。

b:脈波の脈動成分を利用している。

c:換気量のモニタとして用いられる。

d:センサ装着部位の指の厚みの校正を必要とする。

e:異常ヘモグロビンは測定値に影響する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第25回午前:第31問

体温測定で誤っているのはどれか。

1:予測式電子体温計は水銀体温計に比べて短時間で測定できる。

2:鼓膜温の測定には赤外線放射温度計が用いられる。

3:電子体温計は温度上昇でサーミスタの抵抗が増大することを利用している。

4:深部体温計は熱流補償法を用いて生体組織温を測定する。

5:サーモグラフィは体表面から放出される赤外線を利用している。

国試第25回午前:第33問

誤っている組合せはどれか。

1:ガンマナイフ ---------------------- 放射線

2:光線力学的治療 ------------------- 蒸 散

3:新生児黄疸用光線治療器 ----------- 光化学反応

4:ジェットネブライザ ------------------ ベンチュリー効果

5:低圧持続吸引器 ------------------- 機械ポンプ

国試第25回午前:第38問

臨床工学技士の業務に含まれないのはどれか。

1:人工呼吸器の1回換気量の設定

2:気管切開チューブの挿入

3:導出電極の皮膚への接続

4:血液浄化装置の先端部の内シャントヘの穿刺

5:体外式ペースメーカ業務における心内電位の計測

国試第25回午前:第39問

医用機器からの漏れ電流について正しいのはどれか。

a:患者漏れ電流Iの単一故障状態の許容値は正常状態の2倍である。

b:患者漏れ電流IIはBF形とCF形とにおいて規定されている。

c:患者測定電流の直流の許容値はBF形とCF形とで同じである。

d:接地漏れ電流に関する単一故障状態は電源導線の1本の断線である。

e:接地漏れ電流の単一故障状態の許容値は正常状態の5倍である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午前:第55問

振幅変調(AM)において変調波が1~2kHzの周波数帯域を持つ信号で搬送波の周波数が1,000kHzであるとき、被変調波の側波について正しいのはどれか。

a:上側波帯の最高周波数は1,002kHzである。

b:上側波帯の最低周波数は1,000kHzである。

c:下側波帯の最高周波数は998kHzである。

d:下側波帯の帯域幅は 2 kHz である。

e:上・下側波帯の周波数スペクトルは対称である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午前:第68問

膜型人工肺で誤っているのはどれか。

1:疎水性を持つ膜素材が使用される。

2:均質膜ではガスと血液とは非接触である。

3:シリコン膜は酸素よりも二酸化炭素の透過性が高い

4:多孔質膜はシリコン膜よりも強度面で優れている。

5:複合膜は長時間使用すると血漿成分の漏出がある。

国試第25回午前:第69問

人工心肺による体外循環で誤っているのはどれか。

1:血糖値が低下する。

2:血小板数が減少する。

3:体温の低下によって至適灌流量は低下する。

4:体温の低下によって混合静脈血酸素飽和度は増加する。

5:アルファスタット法による管理では脳血流は減少する。

国試第25回午前:第70問

人工心肺用ローラポンプチューブの圧閉度調整で誤っているのはどれか。

1:落差1mで調整する。

2:滴下速度は30~50滴/分とする。

3:過度の圧閉は溶血を増大させる。

4:不十分な圧閉は溶血を増大させる。

5:不十分な圧閉は逆流を発生させる。

国試第25回午前:第71問

人工心肺の操作で誤っているのはどれか。

1:PaO2は吹送ガス濃度の増減で調整する。

2:至適灌流量で体外循環を開始する。

3:大動脈遮断時には一時的に送血流量を下げる。

4:心腔内圧の減圧はベント吸引によって行う。

5:離脱開始時には最初に脱血量を減少させる。

国試第25回午前:第72問

心筋保護について正しいのはどれか。

a:阻血時間の延長を目的としている。

b:血液を併用した心筋保護液がある。

c:化学的心停止は高カルシウムが基本である。

d:心筋保護液は大動脈遮断前に注入される。

e:逆行性注入は冠静脈洞から行われる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第25回午前:第73問

人工心肺中の空気塞栓の原因で誤っているのはどれか。

1:脱血回路からの大量の空気混入

2:貯血槽内の血液レベルの低下

3:膜型肺における血漿漏出

4:送血ポンプ流入側回路の破損

5:左室ベントの過剰な吸引

国試第25回午前:第77問

抗凝固薬で正しいのはどれか。

1:ヘパリンには抗トロンビン作用がある。

2:ヘパリンは陰性荷電膜に吸着される。

3:低分子量ヘパリンは分子量1,500程度の製剤である。

4:メシル酸ナファモスタットの半減期は30分である。

5:アルガトロバンは出血性病変を持つ患者に用いられる。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回