第26回午後の過去問

国試第26回午後:第1問

我が国の人口統計(平成18年から22年)で正しいのはどれか。

1:悪性新生物の粗死亡率は10万人あたり約50人である。

2:年齢調整死亡率は粗死亡率よりも高い。

3:1年間の死亡数は100万人を超えている。

4:粗死亡率は男性よりも女性の方が高い。

5:死因別死亡率の第1位は脳血管疾患である。

国試第26回午後:第2問

臨床工学技士が行ってよいのはどれか。

a:気管挿管

b:人工呼吸装置使用時の喀痰吸引

c:留置カテーテルからの採血

d:内シャント穿刺

e:動脈穿刺

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

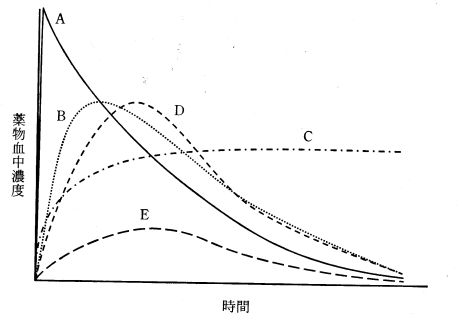

国試第26回午後:第3問

薬物の投与経路による血中濃度推移を図に示す。 持続点滴静注はどれか。

1:A

2:B

3:C

4:D

5:E

国試第26回午後:第4問

炎症と関連が低いのはどれか。

1:発 赤

2:冷 感

3:腫 脹

4:疼 痛

5:機能障害

国試第26回午後:第17問

尿路結石のうち単純エックス線写真で描出されないのはどれか。

a:尿酸結石

b:キサンチン結石

c:リン酸カルシウム結石

d:シュウ酸カルシウム結石

e:リン酸マグネシウム結石

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第19問

播種性血管内凝固の検査所見で正しいのはどれか。

a:CRP増加

b:アルブミン低下

c:Dダイマー増加

d:可溶性フィブリンモノマー増加

e:トロンビン・アンチトロンビン III 複合体増加

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午後:第20問

麻酔中の呼吸回路脱離の発見に有用でないのはどれか。

1:換気量計

2:気道内圧計

3:カプノメータ

4:パルスオキシメータ

5:心電図モニタ

国試第26回午後:第25問

適切でない組合せはどれか。

a:ベクトル心電図 -------------- ゴールドバーガー誘導法

b:脳 波 --------------------- 10/20法

c:筋電図 -------------------- 針電極

d:心磁図 -------------------- SQUID

e:眼振図 -------------------- 圧電素子

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第29問

血圧計測法はどれか。

a:トノメトリー

b:オージオメトリー

c:スパイロメトリー

d:オシロメトリック法

e:聴診法

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午後:第30問

経皮的血液ガス分析について誤っているのはどれか。

1:皮膚を42~44°Cに加温する。

2:皮膚の加湿は血管を拡張するためである。

3:角層(角質層)を透過してくる酸素と二酸化炭素を計測対象とする。

4:新生児の計測には不適である。

5:長時間の装着では熱傷を生じる可能性がある。

国試第26回午後:第39問

次の電撃反応を起こす最小電流の大小関係で正しいのはどれか。A.心電図を計測中に被検者の患者がビリビリ感じた。B.体外式心臓ペースメーカを適用中の患者が心室細動を起こした。C.His束心電計に触れた医師が感電で行動の自由を失った。

1:A > B > C

2:B > A > C

3:B > C > A

4:C > A > B

5:C > B > A

国試第26回午後:第59問

情報漏洩の防止に効果がないのはどれか。

1:ファイルを暗号化する。

2:ウィルス対策ソフトを導入する。

3:パスワードを定期的に変更する。

4:ファイルを定期的にバックアップする。

5:外部ネットワークにはファイアウォールを介して接続する。

国試第26回午後:第62問

正しいのはどれか。

a:繰返し方形波の周波数スペクトルを求めるには逆フーリエ変換を用いる。

b:角周波数ωと周波数 f との関係はf =2πωで表される。

c:時系列信号をフーリエ変換すると周波数成分を知ることができる。

d:角周波数ωの正弦波(sin ωt)は一つの周波数成分で構成される。

e:繰返し三角波には基本波以外に高調波成分が含まれる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午後:第64問

高気圧酸素治療の生体に対する効果で誤っているのはどれか。

a:酸素毒性の発現

b:溶存酸素の増加

c:結合酸素の増加

d:二酸化炭素の溶解促進

e:不活性ガスの排出

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第69問

人工心肺装置について誤っている組合せはどれか。

a:冠灌流回路 --------------------- 心内圧の低減

b:血液濃縮器 --------------------- 余剰水分の排出

c:動脈フィルター ------------------ 微小気泡の除去

d:血液吸引回路 ------------------ 術野内の血液回収

e:ベント回路 --------------------- 心筋保護液の注入

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第70問

人工心肺による体外循環について正しいのはどれか。

1:血液希釈によって溶血量は増加する。

2:血液希釈によって膠質浸透圧は増加する。

3:血液希釈によって血液粘稠度は増加する。

4:低体温によって血液粘稠度は低下する。

5:低体温によって組織への酸素の移行は低下する。

国試第26回午後:第72問

混合静脈血酸素飽和度について誤っているのはどれか。

1:肺動脈カテーテルで測定できる。

2:生体の酸素消費の状態によって変化する。

3:50%では嫌気性代謝が亢進する。

4:80%は低心拍出量状態を意味する。

5:人工心肺中の加温時には低下する。

国試第26回午後:第73問

補助循環について正しいのはどれか。

1:IABPではバルーンを弓部大動脈に留置する。

2:PCPSは全身麻酔を必要とする。

3:PCPSは左心系の後負荷を軽減する。

4:補助人工心臓は右心補助に用いられることが多い。

5:補助人工心臓は左房脱血よりも左室脱血タイプが多い。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回