理学療法士国家試験:第47回午後の過去問

第47回午後:第1問

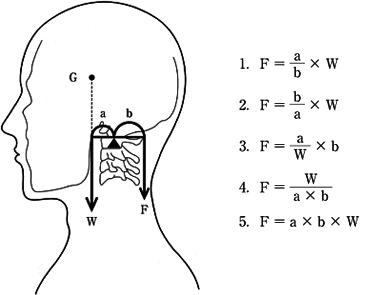

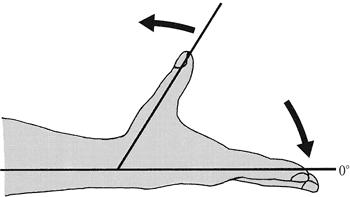

母指の関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)を図に示す。正しいのはどれか。

1: 母指MP関節の可動域を表す。

2: 母指の橈側外転を測定する。

3: 基本軸は橈骨延長線である。

4: 移動軸は母指基節骨である。

5: 参考可動域は45度である。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第2問

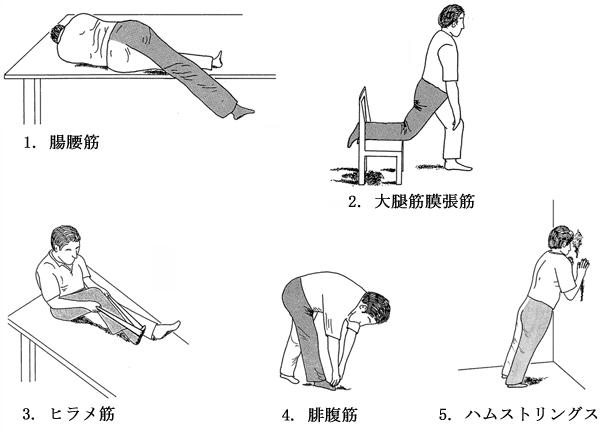

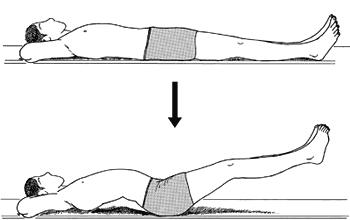

背臥位での両下肢挙上運動において、次のような姿勢変化が観察された。筋力が低下していると判断される筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 腹直筋

3: 大腿直筋

4: 大腿二頭筋

5: 腸肋筋

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第4問

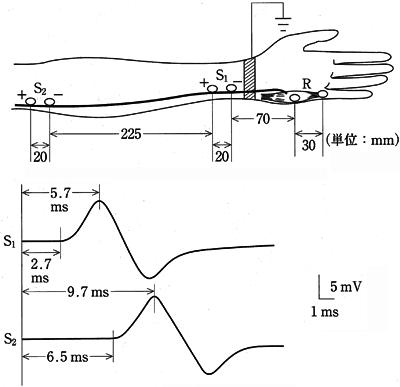

図のように測定した尺骨神経の運動神経伝導速度で正しいのはどれか。ただし、図中のS1とS2は電気刺激電極、Rは記録電極を示すものとし、伝導速度は小数点以下第2位を四捨五入するものとする。

1: 59.2 m/s

2: 64.5 m/s

3: 69.7 m/s

4: 88.2 m/s

5: 98.1 m/s

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第5問

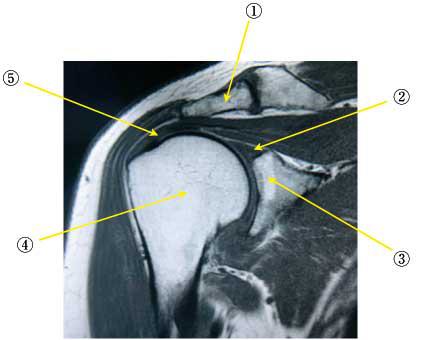

正常な肩関節のMRI(①~⑤)を示す。解剖で誤っているのはどれか。

1: ①鎖骨

2: ②関節唇

3: ③関節窩

4: ④上腕骨頭

5: ⑤腱板

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第7問

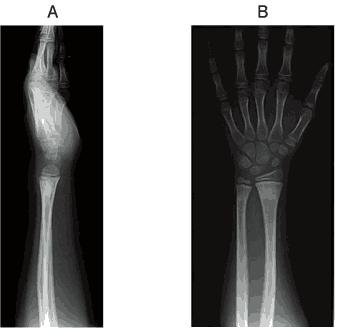

8歳の男児。転んで左手をつき、橈骨遠位部の若木骨折と診断され、副子による3週間の外固定が行われた。固定除去時のエックス線写真(A、B)を示す。手関節には可動域制限が残存している。この時点で行う物理療法で適切でないのはどれか。

1: 渦流浴

2: 赤外線

3: 超音波

4: ホットパック

5: パラフィン浴

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第8問

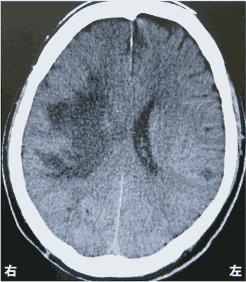

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

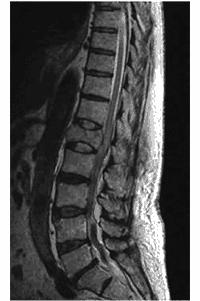

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

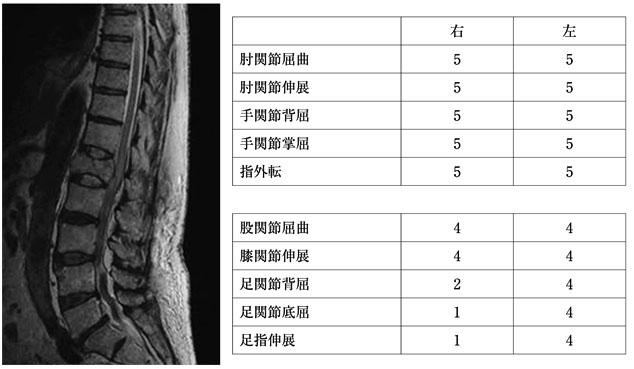

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第12問

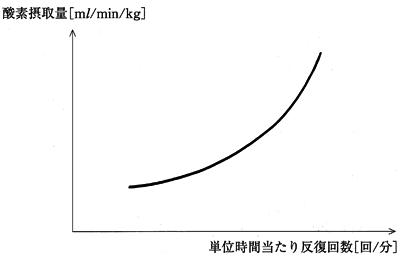

剣状突起に水面がくる深さのプールで立ち、下肢を伸展した状態で股関節屈曲伸展運動を繰り返した。このときの単位時間当たりの反復回数と酸素摂取量との関係を図に示す。反復回数の増加に対する酸素摂取量の変化の関係を決定している因子はどれか。

1: 浮力

2: 水温

3: 水深

4: 静水圧

5: 粘性抵抗

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第15問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先順位が高いのはどれか。

1: AFOを装着させ歩行時の内反尖足を矯正する。

2: 体幹装具を装着させ歩行時の姿勢を矯正する。

3: 松葉杖歩行の練習を行う。

4: 四つ這い移動の練習を行う。

5: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 逃避反射

2: 陽性支持反応

3: 交叉性伸展反射

4: 緊張性迷路反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

4歳10か月の男児。脳性麻痺。現在割り座であれば床上で座位保持が可能であり、椅子上での座位は自立している。立位は、物につかまれば保持できる。歩行には車輪付きの歩行器を利用しており、介助があれば階段を昇ることができる。Gross Motor Function Classification System(GMFCS)によるレベルはどれか。

1: レベルI

2: レベルII

3: レベルIII

4: レベルIV

5: レベルV

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第18問

56歳の男性。体重70 kg。2型糖尿病と診断され教育入院した。自転車エルゴメーター運動負荷試験を実施したところ、症候限界による最大酸素摂取量は1,225 ml/minであった。医師から最大酸素摂取量の60%強度での運動を実施するように運動処方があった。この患者へ指導する運動量として正しいのはどれか。ただし、1 METは3.5 ml O2/min/kgとする。

1: 2 METs

2: 3 METs

3: 4 METs

4: 5 METs

5: 6 METs

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第19問

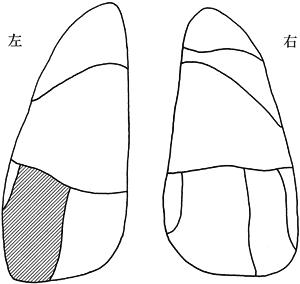

背面からみた肺区域の模式図を示す。斜線で示す肺区域に痰が貯留している場合の排痰体位として正しいのはどれか。

1: 背臥位

2: 腹臥位

3: 右側臥位

4: 45度前方へ傾けた右側臥位

5: 45度後方へ傾けた右側臥位

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

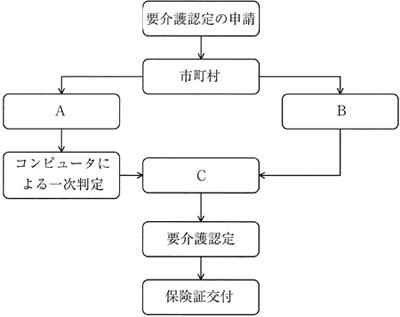

要介護認定の手続きを図に示す。図のA~Cに入る語句の組合せで正しいのはどれか。

1: A:訪問面接評価、B:介護認定審査会、C:主治医の意見書

2: A:訪問面接評価、B:主治医の意見書、C:介護認定審査会

3: A:主治医の意見書、B:訪問面接評価、C:介護認定審査会

4: A:主治医の意見書、B:介護認定審査会、C:訪問面接評価

5: A:介護認定審査会、B:主治医の意見書、C:訪問面接評価

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第21問

ICFのコード分類で、d「活動・参加」の第1評価点(小数点以下第1位の数値)が示す困難度はどれか。

1: 能力

2: 実行状況

3: 心身機能の影響

4: 個人因子の影響

5: 環境が与える影響

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第22問

運動学習について正しいのはどれか。

1: 理学療法士は患者に内在的フィードバックを与える。

2: 内部モデルの形成には感覚フィードバックが必要である。

3: 感覚情報がなくても新たな運動課題を学習することができる。

4: フィードフォワードは遂行中の運動の軌道修正に使用される。

5: 指導者が与えるフィードバックは運動学習の成立に必須である。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第23問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)において前腕回内位で測定するのはどれか。

1: 肩屈曲

2: 肩外旋

3: 肘屈曲

4: 手掌屈

5: 手尺屈

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第24問

腹臥位で膝関節の屈曲を指示したところ、膝関節はわずかに屈曲し、同時に股関節は軽度内転した。代償運動を行っている筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 薄筋

3: 縫工筋

4: 大腿四頭筋

5: 腓腹筋

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第25問

転子果長の測定に影響を与えるのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱の側弯

2: 大腿骨頸部骨折

3: 膝関節の腫脹

4: 膝関節の伸展制限

5: 足関節の背屈制限

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第26問

測定値が小さい場合にバランス機能が良好であると判断できるのはどれか。2つ選べ。

1: 片足立ち保持時間

2: Functional Reach Test

3: Timed Up and Go Test

4: Cross Testによる軌跡長

5: 静止立位時の重心動揺面積

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第27問

40歳の男性。運動療法を実施していたところ、心拍数が120/分となった。安静時心拍数が60/分であった場合のKarvonenの方法による運動強度(%)はどれか。ただし、最大心拍数は220-年齢とする。

1: 20

2: 30

3: 40

4: 50

5: 60

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第28問

椅子に座ろうとして殿部をつく際に、強い衝撃を伴った。こうした動作となる本質的な原因として正しいのはどれか。ただし、関節可動域自体に制限はないものとする。

1: 体幹の前傾が十分でない。

2: 足関節の背屈が十分でない。

3: 運動初期の体重心の加速が十分でない。

4: 大腿四頭筋の求心性筋力の発揮が十分でない。

5: 動作中の足圧中心の制御が十分でない。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第29問

車椅子で50 m移動できるが、敷居の段差を越えるときのみ介助を要する。このときのFIMの移動項目の得点はどれか。

1: 6点

2: 5点

3: 4点

4: 3点

5: 2点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第30問

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1: 筋断面積は経年的に減少する。

2: 上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

3: 筋力強化によって筋線維の肥大が期待できる。

4: タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5: 筋力強化の初期効果は動員される運動単位が増加することによる。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

開胸・開腹術が予定されている場合に、実施する必要性が高い術前リハビリテーションはどれか。

1: 咳嗽訓練

2: 呼吸介助

3: 発声練習

4: 体位ドレナージ

5: 持続性気道陽圧法(CPAP)

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第32問

水面が前胸部の深さのプール内で前方に歩行中、水面から前胸部が受ける力はどれか。

1: 静水圧

2: 摩擦抵抗

3: 粘性抵抗

4: 渦抵抗

5: 造波抵抗

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第33問

短距離走で下腿の肉離れを起こした患者に対して、受傷現場で優先して行うべき処置として適切なのはどれか。

1: 下腿のストレッチ

2: 下腿の温湿布

3: 鎮痛薬の服用

4: 患肢の挙上

5: マッサージ

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第34問

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 上腕二頭筋の収縮を利用する。

2: 上腕三頭筋の収縮を利用する。

3: 前処置として温熱を加える。

4: 手関節の可動域運動を行う。

5: 短時間に強い伸張を加える。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第35問

膝関節前十字靱帯再建術後4週の時点に行う患肢の筋力増強訓練として誤っているのはどれか。

1: レッグカール

2: ハーフスクワット

3: バイクエクササイズ

4: 大腿四頭筋セッティング

5: 大腿部筋群の等運動性収縮訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第36問

大腿義足の膝継手の選択で適切でないのはどれか。

1: 短断端では立脚相での安定性を優先する。

2: 長断端では遊脚相でのコントロールを優先する。

3: 高齢の切断者では多軸インテリジェント膝を用いる。

4: 不整地歩行を行う場合にはイールディング機構を用いる。

5: 活動性の低い切断者ではアライメントによる安定化を図る。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第37問

上肢の障害と装具の組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩腱板断裂 ― 肩外転装具

2: 肘関節屈曲位拘縮 ― ターンバックル式肘装具

3: 鷲手 ― Oppenheimer(オッペンハイマー)型装具

4: スワンネック変形 ― 指用ナックルベンダー

5: ボタン穴変形 ― 指用逆ナックルベンダー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

脊髄損傷患者に生じる異所性骨化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱に好発する。

2: 初期には局所の熱感を生じる。

3: 関節拘縮の矯正手技が誘因になる。

4: 血中アルカリフォスファターゼ値が低下する。

5: 血中カルシウム値が上昇する。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第40問

脊髄損傷患者(第10胸髄節まで機能残存)の家屋改造について適切でないのはどれか。

1: ドアの開口部は90 cmとする。

2: スロープの勾配は1/6とする。

3: 車椅子の回転スペースは直径150 cmとする。

4: 便座の高さは車椅子のシートの高さに合わせる。

5: 電灯のスイッチは床から90~100 cmの高さにする。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第42問

理学療法介入法の説明で誤っているのはどれか。

1: CI療法(constraint-induced movement therapy)では、共同運動を抑制する装具を用いる。

2: サーキット・クラス・トレーニングでは、グループでいくつかの課題を順番に練習する。

3: 課題指向型介入では、日常生活で遂行される具体的動作の練習を中心に行う。

4: トレッドミル部分荷重歩行練習では、懸垂装置を使用して歩行練習を行う。

5: 二重課題法では、練習問題とそれ以外の課題とを同時に遂行させる。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第43問

Parkinson病患者で早期に困難となる動作はどれか。ただし、いずれの動作も上肢での代償はないものとする。

1: 寝返り

2: 平地歩行

3: 階段の昇り

4: 端座位の保持

5: 椅子からの立ち上がり

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第44問

脊髄小脳変性症患者で、運動範囲が小さく動作が緩慢な状態に対する運動療法として適切なのはどれか。

1: Frenkel体操

2: 重錘負荷を用いたバランス練習

3: 外的リズム刺激による歩行練習

4: 弾性緊縛帯を装着した協調運動

5: PNFを用いた同時筋収縮の促通

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第45問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症患者とその家族への在宅指導で適切でないのはどれか。

1: 自己導尿

2: 摂食指導

3: 吸引器の取扱い

4: 電動車椅子操作

5: コミュニケーションエイドの使用法

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第46問

遠城寺式乳幼児分析的発達検査で3歳未満で獲得されるのはどれか。2つ選べ。

1: ボールを前にける。

2: 顔をひとりで洗う。

3: 靴をひとりではく。

4: ボタンをはめる。

5: 十字をかく。

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第47問

呼吸リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: ハッフィングは胸郭の伸張を目的とする。

2: 横隔膜呼吸は、呼吸補助筋の活動を促進する。

3: 呼吸困難時の症状改善には、腹臥位が有効である。

4: インセンティブスパイロメトリは長く吸気を持続させる。

5: 口すぼめ呼吸は、呼気よりも吸気を長くするように指導する。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第48問

厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究」班(平成8年度)に基づいた心筋梗塞の急性期リハビリテーションプログラム進行基準で、次の段階のプログラムに進行してもよい状態はどれか。

1: 訓練時にめまいが出現した。

2: 安静時心拍数が140/分であった。

3: ST上昇型で訓練時のSTが0.4 mV低下した。

4: 訓練時の収縮期血圧が安静時に比べて10 mmHg上昇した。

5: 訓練時の収縮期血圧が安静時に比べて20 mmHg低下した。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第49問

合併症のない急性白血病患者の化学療法期間中にみられた症状のうち、運動療法が継続できるのはどれか。

1: 持続する38℃以上の発熱

2: 輸血を必要とする貧血

3: 急激な血小板の減少

4: 不整脈の出現

5: 倦怠感の訴え

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第50問

短下肢装具を装着して1本杖歩行が自立した患者が、回復期リハビリテーション病棟から自宅に退院した。訪問リハビリテーションを開始する際、その訓練内容で優先度が低いのはどれか。

1: ベッドからの立ち上がり訓練

2: 筋力増強訓練

3: 装具なしでの歩行訓練

4: 屋外での歩行訓練

5: 自動可動域訓練の指導

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第51問

月状骨と接していないのはどれか。

1: 橈骨

2: 舟状骨

3: 有頭骨

4: 三角骨

5: 大菱形骨

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第52問

筋と上腕骨の付着部の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 三角筋 ― 大結節

2: 棘上筋 ― 大結節

3: 棘下筋 ― 小結節

4: 小円筋 ― 大結節

5: 肩甲下筋 ― 大結節

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第54問

大脳辺縁系に含まれないのはどれか。

1: 海馬

2: 内包

3: 帯状回

4: 乳頭体

5: 扁桃体

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第55問

線条体を構成するのはどれか。2つ選べ。

1: 前障

2: 被殻

3: 淡蒼球

4: 尾状核

5: 下垂体

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第56問

咽頭部の表在感覚を支配するのはどれか。2つ選べ。

1: 三叉神経

2: 顔面神経

3: 舌咽神経

4: 迷走神経

5: 舌下神経

- 答え:3 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第57問

左肺の内側面が接するのはどれか。2つ選べ。

1: 食道

2: 奇静脈

3: 大動脈弓

4: 上大静脈

5: 下大静脈

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第58問

器官の位置関係で正しいのはどれか。

1: 胸腺は心臓の後方にある。

2: 副腎は腎臓の下方にある。

3: 松果体は間脳の前方にある。

4: 甲状腺は甲状軟骨の下方にある。

5: 上皮小体は甲状腺の前面にある。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第59問

視覚器で正しいのはどれか。

1: 虹彩には瞳孔括約筋がある。

2: 眼動脈は外頸動脈の分枝である。

3: 視神経乳頭は眼球軸の外側にある。

4: 角膜には血管が多数分布している。

5: 網膜中心窩には錐体よりも杆体の方が多い。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第60問

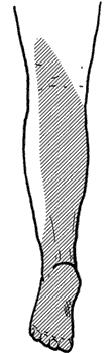

左下腿後面から足底にかけての模式図に、ある神経の知覚支配領域を斜線で示す。この神経はどれか。

1: 大腿神経

2: 脛骨神経

3: 総腓骨神経

4: 後大腿皮神経

5: 外側大腿皮神経

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第61問

運動単位当たりの筋線維数が最も少ないのはどれか。

1: 側頭筋

2: 上腕二頭筋

3: 虫様筋

4: 前脛骨筋

5: 腓腹筋

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第62問

自原抑制について正しいのはどれか。

1: 受容器は筋紡錘である。

2: 単シナプス反射である。

3: 効果器は同名筋である。

4: 反射の中枢は中脳にある。

5: 求心性神経はⅠa群である。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第63問

脊髄後索の損傷によって生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 部位覚障害

2: 位置覚障害

3: 温痛覚解離

4: 振動覚障害

5: Babinski徴候

- 答え:2 ・4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第64問

自律神経について正しいのはどれか。

1: 興奮は不随意である。

2: 精神的因子は関与しない。

3: 体性内臓反射の求心路である。

4: 副交感神経の節後線維は交感神経に比べて長い。

5: 交感神経節前線維の伝達物質はノルアドレナリンである。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第65問

頸動脈洞反射で誤っているのはどれか。

1: 徐脈になる。

2: 血圧が低下する。

3: 化学的刺激によって生じる。

4: 求心路は舌咽神経を介する。

5: 遠心路は迷走神経を介する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第66問

細菌貪食能が最も高いのはどれか。

1: 単球

2: 好酸球

3: 好中球

4: リンパ球

5: 好塩基球

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第67問

嚥下で誤っているのはどれか。

1: 食塊が舌によって咽頭に送られる過程を口腔期という。

2: 食塊が咽頭粘膜に触れると、嚥下反射が誘発される。

3: 嚥下反射のときに喉頭蓋が後方に倒れる。

4: 輪状咽頭筋が収縮すると、食塊が食道に入る。

5: 食塊が食道に達すると、食道の蠕動運動が生じる。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第68問

体温上昇に伴う生体反応について正しいのはどれか。

1: 発汗増加

2: 呼吸抑制

3: 気管支収縮

4: 立毛筋収縮

5: 皮膚血管収縮

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第69問

肩甲骨の運動と筋の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 挙上 ― 小胸筋

2: 下制 ― 大菱形筋

3: 上方回旋 ― 前鋸筋

4: 下方回旋 ― 僧帽筋下部線維

5: 内転 ― 僧帽筋中部線維

- 答え:3 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第70問

股関節について正しいのはどれか。

1: 関節窩には骨頭の1/3が入る。

2: 臼蓋角は成人の方が小児よりも大きい。

3: 運動範囲は内転の方が外転よりも大きい。

4: 大腿骨頭靱帯は内転時に緊張する。

5: 恥骨筋の収縮は外旋を制限する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第71問

足部の関節について正しいのはどれか。

1: 中足間関節は縦アーチを形成する。

2: 横足根関節は横アーチを形成する。

3: 足根中足関節では回内外が起こる。

4: 距骨下関節では内がえしが起こる。

5: 距腿関節は背屈位で関節の遊びが大きくなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第72問

努力性呼気時に働く筋はどれか。

1: 腹横筋

2: 僧帽筋

3: 大胸筋

4: 小胸筋

5: 胸鎖乳突筋

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第73問

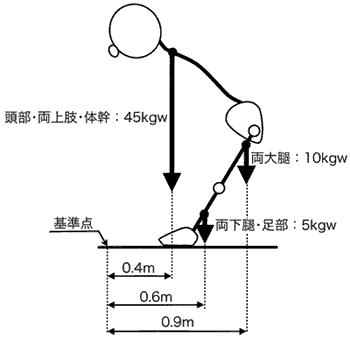

体幹を前傾して静止した人体の模式図を示す。図中の数値は、人体の各部位の重量と、各部位の重心を鉛直に投影した点と基準点との距離である。人体全体の重心を投影した点と基準点との距離はどれか。

1: 0.4 m

2: 0.5 m

3: 0.6 m

4: 0.7 m

5: 0.8 m

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第74問

運動学習における結果の知識(KR)の提示について正しいのはどれか。

1: 動機付けには効果がない。

2: 誤りの大きさを提示すると有効である。

3: 成人では学習パフォーマンスを向上させない。

4: 難しい課題では1試行ごとに提示すると学習効率が低下する。

5: 運動の誤差修正を行えるようになっても継続する必要がある。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第75問

右冠動脈が閉塞した場合に虚血が起こりやすい部位はどれか。

1: 心室前壁

2: 心室後壁

3: 心室中隔

4: 左心房

5: 心尖部

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第76問

感染症について誤っているのはどれか。

1: 飲食物を介する感染を経口感染という。

2: 感染しても発症しないことを不顕性感染という。

3: 母親から新生児に経母乳性に感染することを水平感染という。

4: 2種類以上の病原体に同時に感染することを混合感染という。

5: 弱毒菌にもかかわらず容易に感染症を起こすことを日和見感染という。

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

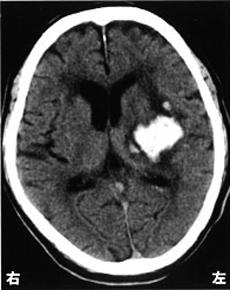

第47回午後:第77問

頭部CTを示す。所見として考えられるのはどれか。

1: 脳梗塞

2: 被殻出血

3: 尾状核出血

4: くも膜下出血

5: 頭頂葉皮質下出血

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第78問

20歳の男性。バスケットボールの選手である。交通事故で受傷し、両下肢に障害が残存している。この患者の行動とその解釈の組合せで正しいのはどれか。

1: 交通事故の加害者を恨む。― 反動形成

2: リハビリテーションに熱心に取り組む。― 合理化

3: バスケットボールの素質はなかったと考える。― 投影

4: パラリンピック出場を目指す。― 昇華

5: バスケットボール選手の応援を熱心に行う。― 退行

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第79問

「30分後にベルが鳴ったら訓練を終了してください」という課題を遂行する際に活用する記憶はどれか。

1: 意味記憶

2: 展望記憶

3: 手続き記憶

4: プライミング

5: エピソード記憶

- 答え:2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第80問

運動性失語があっても、目的とする機能を適切に評価できる検査はどれか。2つ選べ。

1: ベントン視覚記銘検査

2: 田中・ビネー式知能検査

3: レーブン色彩マトリクス検査

4: MMSE(Mini Mental State Examination)

5: HDS-R(改訂版長谷川式簡易知能スケール)

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第81問

系統的脱感作法が用いられる心理療法はどれか。

1: 森田療法

2: 集団精神療法

3: 精神分析療法

4: 認知行動療法

5: 支持的精神療法

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第83問

ユニバーサルデザインについて正しいのはどれか。

1: 障害者に特化する。

2: 対象は日常生活用品に限らない。

3: 安全のためにアクセスを制限する。

4: 視覚に働きかけることに主眼を置く。

5: 絵文字(ピクトグラム)表示は含まれない。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第84問

NICUでハンドリングを行う場合のリスク管理で留意すべき児の変化として適切でないのはどれか。

1: 心拍数

2: 呼吸の状態

3: 皮膚の色

4: 原始反射の有無

5: 動脈血酸素飽和度

- 答え:4

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第85問

膝関節前十字靱帯損傷の検査はどれか。2つ選べ。

1: Apleyテスト

2: Lachmanテスト

3: 内反ストレステスト

4: 前方引き出しテスト

5: 後方引き出しテスト

- 答え:2 ・4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第86問

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1: 股関節などの大関節に初発する。

2: 罹患関節の症状は非対称性に現れる。

3: 約半数にリウマトイド結節が認められる。

4: 血清アルカリフォスファターゼが高値となる。

5: 悪性関節リウマチでは血管炎による臓器障害が起こりやすい。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第88問

心原性脳塞栓症の原因として最も多い不整脈はどれか。

1: 心室性期外収縮

2: 上室性期外収縮

3: 房室ブロック

4: 心房細動

5: 洞性徐脈

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第89問

多発性硬化症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 男性に多い。

2: 発症は50歳代に多い。

3: 脱髄病変がみられる。

4: 視力低下が出現する頻度が高い。

5: 運動負荷に制限を設ける必要はない。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第90問

生後10か月の健常乳児でみられるのはどれか。

1: Moro反射

2: 手の把握反射

3: 緊張性迷路反射

4: パラシュート反応

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:4

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第91問

広汎性発達障害で認めにくいのはどれか。

1: 姿勢異常

2: 精神遅滞

3: 限局した反復行動

4: コミュニケーション障害

5: 相互的な社会的関係の異常

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第92問

感染症について誤っているのはどれか。

1: 帯状疱疹は水痘と同じウイルスが原因で発症する。

2: 疥癬はネズミによって媒介される。

3: ニューモシスチス・カリニ肺炎は日和見感染症である。

4: 黄色ブドウ球菌による食中毒は毒素性である。

5: レジオネラ症は空調設備が感染源となる。

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第93問

低血糖症状でないのはどれか。

1: 頻脈

2: 生あくび

3: 意識消失

4: 激しい口渇

5: 計算能力の低下

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第94問

呼吸器疾患で正しいのはどれか。

1: 肺線維症は閉塞性肺疾患である。

2: 気管支拡張症では乾性咳嗽がみられる。

3: 気管支喘息の発作時は1秒率が低下する。

4: 過換気症候群では呼吸性アシドーシスになる。

5: CO2ナルコーシスは低CO2血症によって生じる。

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第95問

高齢者にみられる加齢に伴う変化で誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨の変性

2: 高音域の聴力低下

3: 収縮期血圧の上昇

4: 唾液分泌量の増加

5: 食塊の消化管通過時間の延長

- 答え:4

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第96問

アルコール依存症で正しいのはどれか。

1: 女性に多い。

2: 病期の進行に伴い、以前よりも少量の飲酒で酔いが回る。

3: 振戦せん妄は飲酒中止後12時間以内にみられることが多い。

4: Wernicke 脳症はアルコールの毒性が原因である。

5: 集団療法が有効である。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第97問

統合失調症の症状で、薬物療法によって比較的改善しやすいのはどれか。

1: 1日中何もしない。

2: 喜怒哀楽を表さない。

3: 自分の殻に閉じこもる。

4: 身だしなみを気にしない。

5: 他人の声が自分に呼びかけてくる

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第98問

PTSD(外傷後ストレス障害)について誤っているのはどれか。

1: アンヘドニアがみられる。

2: アルコール乱用の要因となる。

3: 小さな物音にも敏感に反応する。

4: 症状は外傷後1か月以内に改善する。

5: 原因となる出来事は、ほとんど誰にでも大きな苦悩を引き起こす。

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第99問

学童期に発症することが多いのはどれか。

1: 欠神てんかん

2: 熱性けいれん

3: 側頭葉てんかん

4: West症候群

5: Lennox-Gastaut症候群

- 答え:1

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第100問

我が国の自殺の動向や対策について正しいのはどれか。

1: 自殺者数は女性の方が男性よりも多い。

2: 過去10年の自殺者数は、年間2万人を下回る。

3: 年齢ごとの自殺者数の割合は、20歳代の方が50歳代よりも高い。

4: 自殺予防についての啓発活動は、一次予防に相当する。

5: 自死遺族(自殺者の家族)支援は、二次予防に相当する。

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する