第47回午後第88問の類似問題

第38回午後:第97問

脳塞栓の直接的な原因となるのはどれか。

1: 低血圧

2: 低色素性貧血

3: 狭心症

4: 心室性期外収縮

5: 心弁膜症

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第24問

除細動が必要となる可能性が高い不整脈はどれか。

1: Ⅰ度房室ブロック

2: 心室頻拍

3: 単発の上室期外収縮

4: 慢性心房細動

5: 連続しない心室期外収縮

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第88問

心原性脳塞栓症の原因として誤っているのはどれか。

1: 卵円孔開存

2: 拡張型心筋症

3: 三尖弁狭窄症

4: 慢性心房細動

5: 感染性心内膜炎

- 答え:3

- 解説:心原性脳塞栓症の原因は、心内血栓形成の原因となる状況が関与しています。これには心房細動、卵円孔開存、先天性心疾患、人工弁置換術後、低左心室機能(心筋梗塞後、心筋症)、感染性心内膜炎、心臓腫瘍などが含まれます。

- 卵円孔開存は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。これは、左右の心房間にある卵円孔が閉じずに開いたままの状態で、これにより血栓が左心房から右心房へ移動し、さらに体循環へと進むことがあります。

- 拡張型心筋症は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。拡張型心筋症では、心筋が弱くなり拡張能力が低下するため、血液の流れが悪くなり、心内血栓が形成される可能性があります。

- 三尖弁狭窄症は心原性脳塞栓症の原因ではありません。三尖弁狭窄症は、右房と右室の間の三尖弁が狭くなる病態で、静脈血が右室に流れ込むことが困難となります。その結果、血液が左房へ流れこみ、酸素の含有量が低い血液が体に送られることでチアノーゼを引き起こします。

- 慢性心房細動は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。心房細動では、心房の収縮が不規則になり、血液の流れが悪くなるため、心内血栓が形成されるリスクが高まります。

- 感染性心内膜炎は、心原性脳塞栓症の原因の一つです。感染性心内膜炎では、心臓の内膜に細菌が感染し、炎症が起こります。これにより、血栓が形成されやすくなり、脳への血栓塞栓が起こる可能性があります。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第2問

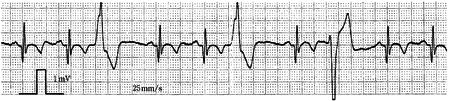

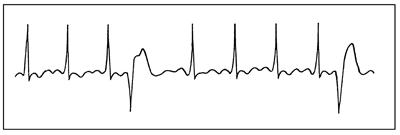

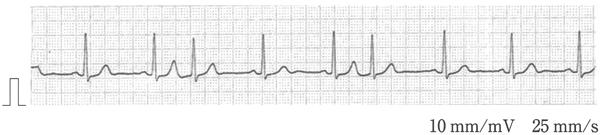

心電図を以下に示す。不整脈として考えられるのはどれか。

1: 二段脈

2: 房室ブロック

3: 右脚ブロック

4: 上室性期外収縮

5: 多源性心室期外収縮

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第5問

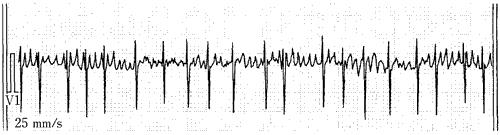

心電図を示す。考えられる不整脈はどれか。

1: 心房細動

2: 心室頻拍

3: 房室ブロック

4: 心室性期外収縮

5: 発作性上室性頻拍

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第25問

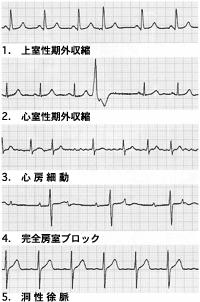

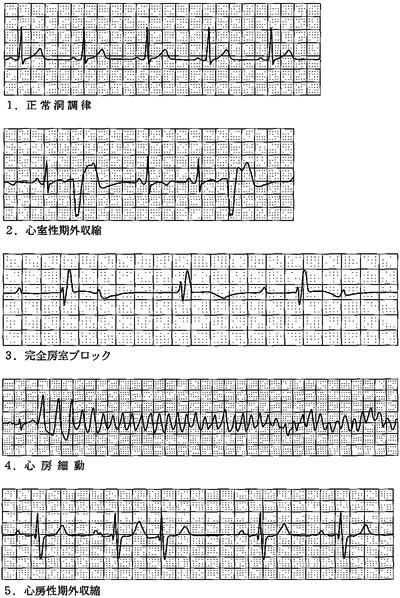

心電図と病態との組合せ(別冊No. 3)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 上室性期外収縮

2: 心室性期外収縮

3: 心房細動

4: 完全房室ブロック

5: 洞性徐脈

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第63問

不整脈を呈さないのはどれか。

1: 心房細動

2: 期外収縮

3: 房室ブロック

4: T波の逆転

5: WPW症候群

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第40問

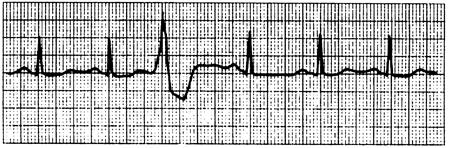

図の心電図所見はどれか。

1: 心房細動

2: 心房性期外収縮

3: 上室性頻拍

4: 心室性期外収縮

5: 房室ブロック

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第8問

次の心電図で正しいのはどれか。

1: 発作性頻拍

2: 心房粗動

3: 房室ブロック

4: 心室性期外収縮

5: 心室細動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第80問

直ちに直流通電等の処置の必要な不整脈はどれか。

1: 洞徐脈

2: 心房細動

3: 心室細動

4: 心房性期外収縮

5: WPW症候群

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第25問

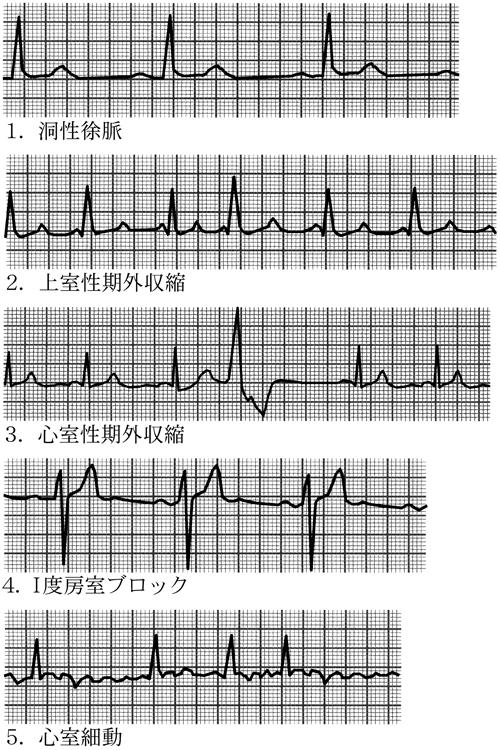

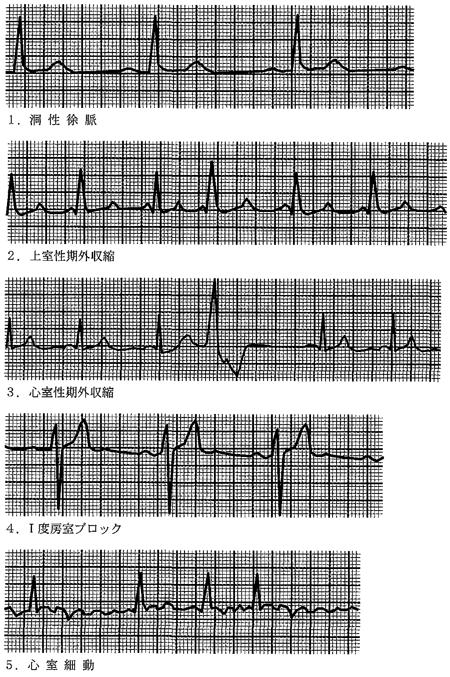

心電図と病態との組合せ(別冊No. 5)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 洞性徐脈

2: 上室性期外収縮

3: 心室性期外収縮

4: I度房室ブロック

5: 心室細動

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第15問

心電図と病態との組合せ(別冊No. 5)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 洞性徐脈

2: 上室性期外収縮

3: 心室性期外収縮

4: I度房室ブロック

5: 心室細動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

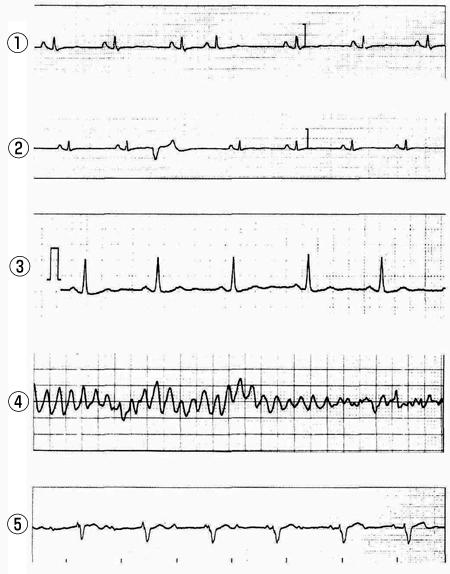

第43回午後:第69問

心電図を下記に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①心室性期外収縮

2: ②洞不全症候群

3: ③正常洞調律

4: ④心房性期外収縮

5: ⑤完全房室ブロック

- 答え:3 ・5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第78問

下肢の深部静脈血栓症により塞栓をきたすことが最も多い臓器はどれか。

1: 脳

2: 肺

3: 肝 臓

4: 心 臓

5: 腎 臓

- 答え:2

- 解説:下肢の深部静脈血栓症は、血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが最も多い。そのため、肺が最も塞栓を起こす臓器である。

- 脳は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が脳に達することは稀である。

- 肺は下肢の深部静脈血栓症による塞栓が最も多い臓器である。血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが多いため、正解である。

- 肝臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が肝臓に達することは稀である。

- 心臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が心臓に達することは稀であり、通過する部分が広いため詰まることが少ない。

- 腎臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が腎臓に達することは稀である。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第51問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 心房細動は脳塞栓の原疾患となる。

2: 下肢静脈の血栓は肺塞栓の原因となる。

3: 脳塞栓の好発部位は大脳基底核である。

4: 下肢の外傷後に空気塞栓症が起こる。

5: 潜函病では脂肪塞栓症が起こる。

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第88問

脳梗塞の原因で誤っているのはどれか。

1: 心房細動

2: もやもや病

3: 心臓弁膜症

4: Buerger(バージャー)病

5: 頸動脈粥状硬化

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第2問

心電図を示す。この心電図の所見で正しいのはどれか。

1: 心房細動

2: 洞性徐脈

3: 心室性期外収縮

4: 心房性期外収縮

5: Ⅰ度房室ブロック

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第8問

心電図と所見との組合せ(別冊No.1)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 正常洞調律

2: 心室性期外収縮

3: 完全房室ブロック

4: 心房細動

5: 心房性期外収縮

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第65問

心室収縮期に生じているのはどれか。2つ選べ。

1: 三尖弁開放

2: 僧帽弁閉鎖

3: 大動脈弁閉鎖

4: 肺動脈圧低下

5: 肺動脈弁開放

- 答え:2 ・5

- 解説:心室収縮期は、心室圧の早期上昇、房室弁の閉鎖から大動脈弁の閉鎖、拡張期の開始に至るまで持続する。この期間には、僧帽弁が閉鎖し、肺動脈弁が開放される。

- 三尖弁は、心室拡張期の始めに開放するため、心室収縮期には開放していません。

- 心室筋が収縮を始めると、心室内圧が上昇する。これによって左心室と左心房の間にある僧帽弁(左房室弁)が閉鎖する。このため、選択肢2は正しいです。

- 心室内圧が大動脈圧よりも高くなることにより、圧差によって大動脈弁が開放する。選択肢3は、心室収縮期には大動脈弁が開放されるため、間違いです。

- 肺動脈圧は、心室拡張期に低下する。一般に、肺動脈圧の正常値は収縮期圧15~30 mmHg、拡張期圧2~8 mmHgである。選択肢4は、心室収縮期には関係がないため、間違いです。

- 心室収縮期の駆出期に入ると、心室内圧が動脈圧よりも高くなるため、大動脈弁と肺動脈弁が開放し、血液が動脈に駆出される。このため、選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第95問

右心不全の直接的原因として正しいのはどれか。

1: 高血圧

2: 肥大型心筋症

3: 僧帽弁閉鎖不全症

4: 原発性肺高血圧症

5: 大動脈弁閉鎖不全症

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する