第26回午前の過去問

国試第26回午前:第1問

個人情報保護について誤っているのはどれか。

1:患者の住所は保護の対象となる。

2:院内で患者の治療のためにスタッフ間で情報共有する場合は対象外である。

3:五十音順に並べられた患音名の一覧表は保護の対象となる。

4:コンピュータで検索可能な状態にされた患者名データは保護の対象となる。

5:死亡した患者名の一覧表は保護の対象となる。

国試第26回午前:第2問

公的医療保険で誤っているのはどれか。

1:現物給付である。

2:患者負担割合は一律3割である。

3:保険点数は実施した診療行為ごとに定められている。

4:大きくは被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療に分けられる。

5:我が国では国民皆保険が実現されている。

国試第26回午前:第3問

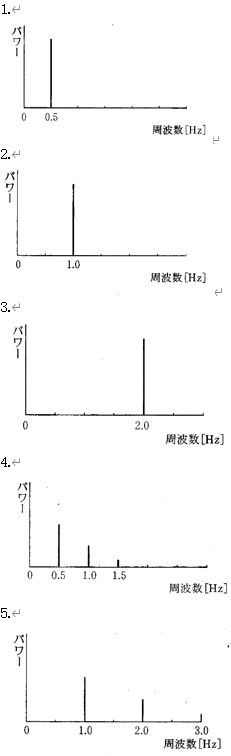

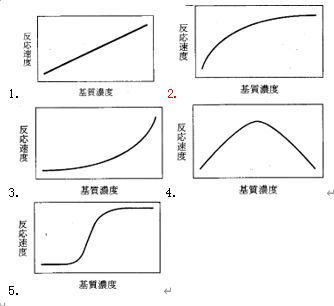

酵素の働きにおいて最もよくみられる基質濃度と反応速度の関係はどれか。ただし、両軸は等分目盛とする。

国試第26回午前:第4問

薬物の生物学的半減期を延長させるのはどれか。

a:消化管からの吸収能力の低下

b:血液から各組織への移行速度の低下

c:肝臓の代謝能力の低下

d:腎臓の排泄能力の低下

e:総投与量の減少

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第5問

遺伝子損傷の可能性が最も高いのはどれか。

1:心電図検査

2:超音波検査

3:エックス線検査

4:MRI検査

5:スパイロメトリー

国試第26回午前:第17問

ネフローゼ症候群の診断に必須なのはどれか。

a:尿 量 ≦ 500 mL/日

b:尿蛋白 ≧ 3.5 g/日

c:血清総蛋白 ≦ 6.0 g/dL

d:血清カリウム ≧ 6 mEq/L

e:糸球体濾過量 ≦ 60 mL/分/1.73 m2

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第18問

尿路感染症のリスク因子でないのはどれか。

1:糖尿病

2:尿路結石

3:神経因性膀胱炎

4:利尿剤投与

5:尿道カテーテル留置

国試第26回午前:第21問

表面麻酔の適応でないのはどれか。

a:抜歯処置

b:胃内規鏡検査

c:気管支鏡検査

d:リンパ節生検

e:黒子切除

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午前:第22問

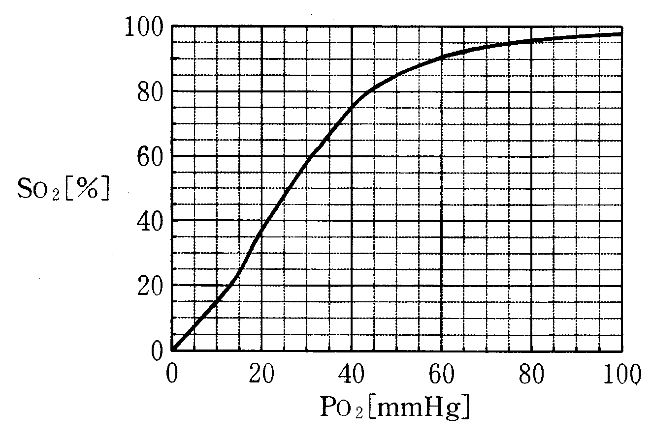

動脈血酸素飽和度について正しいのはどれか。

a:動脈血中の酸素の濃度を示す。

b:動脈血中の酸素の分圧を示す。

c:酸素と結合しているヘモグロビンの割合を示す。

d:パルスオキシメトリーは近赤外光を利用している。

e:酸素分圧が200 mmHgでは酸素飽和度は100%を超える。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第25問

正しい組合せはどれか。

a:葉酸欠乏 --------------------- 壊血病

b:ビタミンB2欠乏 ---------------- 脚 気

c:ビタミンA欠乏 ---------------- 夜盲症

d:鉄過剰 ----------------------- ヘモクロマトーシス

e:亜鉛欠乏 --------------------- 味覚障害

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午前:第30問

正しいのはどれか。

a:生体内では光散乱は少ない。

b:生体内の光吸収は主にヘモグロビンと皮膚のメラニンによる。

c:光によるヘモグロビンの酸素飽和良測定には複数の波長が用いられる。

d:光電式脈波計によって血流量の波形が得られる。

e:パルスオキシメータは動脈の血流量を測定できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

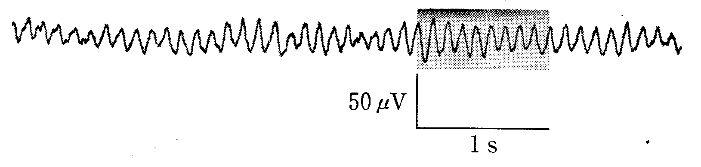

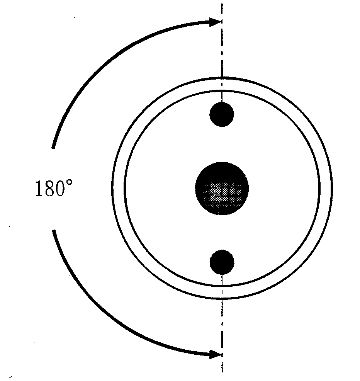

国試第26回午前:第31問

トランジットタイム型超音波血流計の特徴で誤っているのはどれか。

a:計測前にゼロ点補正が必要である。

b:複数チャネルの同時計測が可能である。

c:ポリ塩化ビニル製体外循環回路で計測できる。

d:外径 1mm 程度の動脈で計測できる。

e:電磁血液計よりも電磁的干渉を受けやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第33問

治療機器の出力の波長が短い順に並んでいるのはどれか。

1:マイクロ波治療器 < レーザー手術装置 < 電気メス

2:マイクロ波治療器 < 電気メス < 超短波治療器

3:レーザー手術装置 < 電気メス < 超短波治療器

4:レーザー手術装置 < 超短波治療器 < 電気メス

5:超短波治療器 < 電気メス < レーザー手術装置

国試第26回午前:第38問

医療機器と注意すべき点との組合せで適切でないのはどれか。

1:観血式血圧モニタ ---------------- ミクロショック

2:パルスオキシメータ --------------- 紅 斑

3:経皮的酸案分圧測定装置 --------- 熱 傷

4:レーザー手術装置 --------------- 眼障害

5:超音波凝固切開装置 ------------- キャビテーション

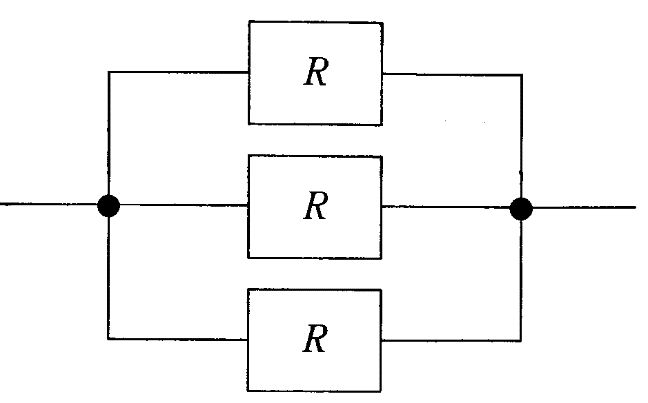

国試第26回午前:第41問

JIS T 0601-1 : 1999 による電気的安全性点検方法について正しいのはどれか。

a:漏れ電流は電源プラグを正極性として測定する。

b:絶縁外装の機器は外装漏れ電流を測定する必要がない。

c:B形装着部の患者漏れ電流 III は測定する必要がない。

d:患者測定電流は測定器を装着部の2本のリード線間に挿入して測定する。

e:接地漏れ電流の単一故障状態は保護接地線の断線を模擬して測定する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第64問

パルスオキシメトリーに影響を及ぼす可能性がないのはどれか。

1:体 動

2:発 熱

3:末梢循環不全

4:室内光

5:電気メス

国試第26回午前:第69問

人工心肺装置に用いる血液ポンプについて正しいのはどれか。

1:ローラポンプではポンプ停止時の逆流が生じやすい。

2:ローラポンプでは血液損傷は遠心ポンプよりも軽度である。

3:遠心ポンプでは回路閉塞時に回路破裂の危険性が大きい。

4:遠心ポンプでは駆出される血液量は回転数に正比例する。

5:遠心ポンプでは駆出される血液量は後負荷が高いほど減少する。

国試第26回午前:第70問

中空糸多孔質膜を用いた膜型肺について正しいのはどれか。

a:血漿蛋白が膜に吸着すると中空糸は疎水性になる。

b:血液と酸素は直接接触しない。

c:外部灌流型は内部灌流型よりも圧損が小さい。

d:外部灌流型は血液が外部、ガスが内部を通る。

e:外部灌流型は内部灌流型よりも血流は層流になりやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午前:第71問

人工心肺による体外循環について正しいのはどれか。

a:血小板数が低下する。

b:インスリン分泌が減少する。

c:炎症性サイトカインが放出される。

d:血清遊離ヘモグロピンが低下する。

e:心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)分泌が低下する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午前:第72問

成人の中等度低体温での人工心肺操作条件で適切でないのはどれか。

a:平均動脈圧 -------------------- 70mmHg

b:送血流量 ---------------------- 120mL/min/kg

c:中心静脈圧 -------------------- 20 mmHg

d:ヘモグロビン ------------------- 6.0g/dL

e:混合静脈血酸素飽和度 ---------- 75%

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第26回午前:第73問

人工心肺時のヘパリン及びプロタミンについて正しいのはどれか。

1:ヘパリンでACTを200秒以上に保つ。

2:プロタミンによる中和は全てのカニューレを抜去してから行う。

3:プロタミンには血液凝固作用がある。

4:プロタミン投与時にみられる血圧低下は血管拡張作用による。

5:アンチトロンビンIII欠損症ではプロタミン抵抗性を示す。

国試第26回午前:第74問

人工心肺中の溶血と関連するのはどれか。

a:細い送血カニューレ

b:細い脱血カニューレ

c:低体温

d:ベント用ポンプの回転不足

e:無血充填

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回