第22回午後の過去問

国試第22回午後:第1問

QOL(quality of Life)で誤っているのはどれか。

1:がん患者のQOL向上には生存期間の延長が不可欠である。

2:健康寿命と密接に関連している。

3:がん患者の治療評価に用いられる。

4:医療従事者は患者のQOLを重視しなければならない。

5:ヘルスプロモーションの重要な要素である。

国試第22回午後:第3問

我が国の過去5年間の人口統計で正しいのはどれか。

1:合計特殊出生率は増加している。

2:年齢調整死亡率は粗死亡率より高い。

3:1年間の死亡数は100万人を上回っている。

4:粗死亡率は男性より女性の方が高い。

5:死因別死亡率の第1位は脳血管疾患である。

国試第22回午後:第4問

正しいのはどれか。

a:ブドウ糖は二糖類である。

b:核酸は塩基、脂質から構成される。

c:タンパク質はアミノ酸から構成される。

d:アミノ酸はカルボキシル基をもつ。

e:酵素は触媒作用を有する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第16問

尿路感染症の誘因はどれか。

a:水腎症

b:腎性糖尿

c:ファンコニ症候群

d:前立腺肥大症

e:膀胱尿管逆流現象

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第18問

自己免疫機序が原因と考えられる出血性疾患はどれか。

1:DIC

2:血栓性血小板減少性紫斑病

3:特発性血小板減少性紫斑病

4:フォン・ヴィルブランド病

5:血友病A

国試第22回午後:第19問

悪性高熱症に最も有効なモニタはどれか。

1:心電図

2:観血式血圧

3:中心静脈圧

4:カプノメータ

5:パルスオキシメータ

国試第22回午後:第20問

パルスオキシメトリの精度に影響するのはどれか。

a:年 齢

b:末梢循環不全

c:PaO2 ≦ 70mmHg

d:マニキュア

e:高二酸化炭素血症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

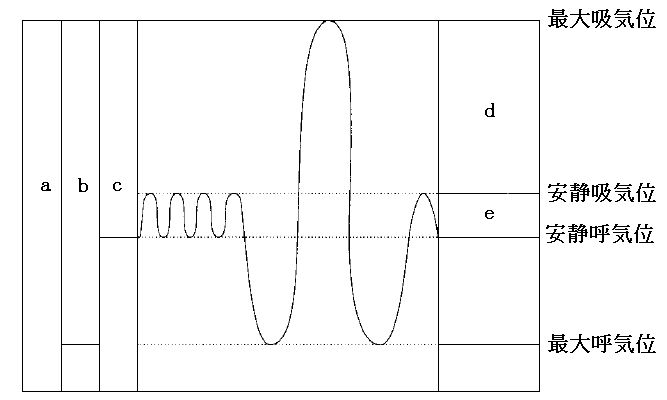

国試第22回午後:第22問

図のスパイログラムで肺活量はどれか。

1:a

2:b

3:c

4:d

5:e

国試第22回午後:第23問

疾患と治療法との組合せで正しいのはどれか。

a:悪性貧血 ------------------ ビタミンB12投与

b:赤血球増加症 -------------- 血小板輸血

c:慢性白血病 ---------------- 白血球除去

d:DIC ------------------------ ヘパリン投与

e:重症再生不良性貧血 --------- 骨髄移植

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第24問

ネフローゼ症候群の所見で正しいのはどれか。

a:血糖値が170 mg/以上である。

b:尿タンパクが3.5g/日以上である。

c:血清アルブミン値が3 g/以下である。

d:血清コレステロール値が220 mg/以下である。

e:血中ヘモグロビン値が7 g/以下である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第22回午後:第27問

筋電計の性能について正しい組合せはどれか。

a:入力インピーダンス --------- 1MΩ以上

b:時定数 ------------------- 0.3秒以上

c:標準感度 ----------------- 10mV/div

d:総合周波数特性 ----------- 5~10000Hz(-3dB)

e:同相除去比(CMRR) --------- 60dB以上

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第22回午後:第28問

心拍出量の測定法はどれか。

a:熱希釈法

b:経食道心エコー法

c:パルスオキシメトリ

d:ニスタモグラフィ

e:スパイロメトリ

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第22回午後:第29問

血液ガス分析用電極で誤っているのはどれか。

1:pH測定ではガラス膜内外間の電位差を計測する。

2:PO2測定では電極間に直流電圧を印加して電流を計測する。

3:PCO2測定ではCO2のテフロン膜透過性を利用して計測する。

4:経皮的血液ガス分圧の測定では皮膚を加温する。

5:ISFETはゲート上のイオン感応膜を透過したイオン電流を計測する。

国試第22回午後:第30問

PET装置で正しいのはどれか。

a:放射性同位元素の崩壊時に1個のガンマ線が出る。

b:コリメータでガンマ線を検出する。

c:同時計数法を用いて断層像を得る。

d:使用核種の半減期はSPECTより短い。

e:空間分解能はエックス線CTより低い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第32問

吸光光度法を用いるのはどれか。

a:分光光度計

b:屈折計

c:蛍光光度計

d:炎光光度計

e:原子吸光光度計

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第22回午後:第45問

臨床工学技上が医師の指示下に行えるのはどれか。

a:気管内および気管挿管内の吸引

b:人工心肺装置の操作に必要な装置からの採血

c:血液浄化装置の先端部の外シャントヘの接続

d:人工呼吸装置回路の先端部の気管チューブヘの接続

e:血圧測定用に単独に留置された血管カテーテルからの採血

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

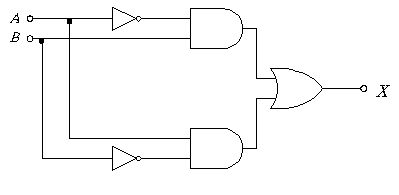

国試第22回午後:第60問

図の出力Xはどれか。

1:$\overline {A}\cdot \overline {B}+A\cdot B $

2:$\overline {A}\cdot\ B+A\cdot\ \overline {B}$

3:$\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

4:$\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

5:$\overline {A}\cdot \left( A+B\right) +B\cdot \left( \overline {A}\cdot \overline {B}\right) $

国試第22回午後:第69問

低体温について正しいのはどれか。

a:血液粘度が低下する。

b:人工心肺の安全限界が狭まる。

c:組織への酸素移行が減少する。

d:混合静脈血酸素飽和度が増加する。

e:アルファスタット法による管理ではpHが上昇する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第70問

人工心肺中に人工肺の交換が必要なのはどれか。

a:溶 血

b:血漿漏出

c:wlung

d:除泡能の低下

e:回路内空気混入

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第71問

体外循環開始前のチェック項目はどれか。

a:冷温水槽内の水温

b:血液ガスデータ

c:脱血血液温度

d:溶血量

e:ポンプチューブ圧閉度

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第22回午後:第73問

IABPによる合併症で誤っているのはどれか。

1:感 染

2:下肢虚血

3:大動脈壁の損傷

4:血小板数の増加

5:挿入部からの出血

国試第22回午後:第77問

抗凝固薬で正しいのはどれか。

1:クエン酸ナトリウムは高Ca透析液に使われる。

2:低分子量ヘパリンはヘパリンより活性半減期が長い。

3:メシル酸ナワァモスタットはプロタミンで中和できる。

4:ワルファリンは体外循環に用いる。

5:ヘパリンは血小板粘着・凝集を抑制する。

国試第22回午後:第85問

生体磁気計測について正しいのはどれか。

a:心臓から発生する磁界の強さは10-11~10-10Tである。

b:脳から発生する磁界の強さは10-13T程度である。

c:肺内に蓄積された磁性微粉体による磁界の強さは10-8~10-7Tである。

d:ホール素子の磁気センシング感度は10-20T程度である。

e:SQUIDの磁気センシング感度は10-14T程度である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回