第28回午後の過去問

国試第28回午後:第1問

一次予防で正しい組合せはどれか。

1:腎不全 ---------- 透析療法

2:高血圧 ---------- 降圧剤投与

3:脳卒中 ---------- 過労の防止

4:心筋梗塞 -------- 心電図検査

5:骨折 ------------ リハビリテーション

国試第28回午後:第7問

抗トロンビン作用による凝固阻止剤はどれか。

1:EDTA

2:ヘパリン

3:ワルファリン

4:シュウ酸ナトリウム

5:クエン酸ナトリウム

国試第28回午後:第17問

尿の通過障害を起こす疾患はどれか。

a:嚢胞腎

b:腎梗塞

c:尿管結石

d:前立腺肥大症

e:lgA 腎症

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第20問

パルスオキシメータで測定するのはどれか。

1:静脈血酸素分圧

2:動脈血pH

3:動脈血二酸化炭素分圧

4:動脈血酸素飽和度

5:動脈血酸素分圧

国試第28回午後:第28問

トランジツトタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。

a:ゼロ点補正が必要である。

b:体表面からの測定が可能である。

c:. 伝搬速度を利用する。

d:電気的に非干渉である。

e:複数チャネルの同時計測が可能である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第28回午後:第29問

酸素ガスの分析計測手段はどれか。

a:ガルバニックセル

b:熱電対

c:サーミスタ

d:セバリングハウス電極

e:クラーク電極

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第31問

核医学における画像測定について正しいのはどれか。

a:PETで糖代謝の撮像が可能である。

b:体外から放射線を照射することで画像化する。

c:β線が測定の対象である。

d:SPECTで脳の血流量に関する撮像が可能である。

e:PETで3次元画像が得られる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第28回午後:第37問

100 kHz の交流電流を成人男性に1秒間通電したときの感知電流の閾値 [mA] に近いのはどれか。

1:0.01

2:0.1

3:1

4:10

5:100

国試第28回午後:第38問

成人に影響を及ぼす値で誤っているのはどれか。

a:ミクロショックで心室細動を生じる商用交流電流 :10μA

b:マクロショックで心室細動を生じる商用交流電流 :200mA

c:手で触れて感じる最小商用交流電流 :1mA

d:電線を握った手を自分で離脱できる商用交流電流 :5mA

e:電撃閾値が変化し始める周波数 :10 kHz

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第58問

コンピュータネットワークに関係する用語とその機能との組合せで正しいのはどれか。

a:DNS ---------- IPアドレスとホスト名の変換

b:WPA ---------- 広域ネットワーク

c:HTML --------- インターネット上の資源の位置を表す識別子

d:HTTP --------- 光ファイパを用いたインターネット接続サービス

e:SMTP --------- 電子メールの配送

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第64問

高気圧酸素治療について正しいのはどれか。

1:結合型酸素量は酸素分圧に比例して増大する。

2:0 ATA、100%酸素における肺抱酸素分圧は 1.0 ATA の 1.7倍 となる。

3:溶解型酸素量よりも結合型酸素量の増大による効果が大きい。

4:2.8 ATA、100%酸素における溶解型酸素量は安静時分時酸素需要量を上回る。

5:減圧症への有効性は示されていない。

国試第28回午後:第69問

人工心肺中の限外濾過による血液濃縮器について正しいのはどれか。

a:内部灌流型の装置である。

b:メインの送脱血回路に直列に組み込む。

c:疎水性の多孔質中空糸膜を用いる。

d:透析液を必要とする。

e:排出液の Na、K 濃度は細胞外液型である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第70問

人工心肺による体外循環中に血中濃度が低下するのはどれか。

a:ナトリウム

b:カリウム

c:アドレナリン

d:グルコース

e:サイトカイン

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第71問

体外循環における血液希釈の目的として正しいのはどれか。

a:血液粘性の増加

b:酸素運搬能の増加

c:輸血量の減少

d:溶血の軽減

e:膠質浸透圧の上昇

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第28回午後:第72問

人工心肺による体外循環中の操作について誤っているのはどれか。

a:平均動脈圧を 60~80 mmHg に維持する。

b:混合静脈血酸素飽和度を 70 % 以上に維持する。

c:ACT (activatclotting time)を 200~300 秒 に維持する。

d:復温時の送血温と脱血温の差を 10°C 以上に維持する。

e:プロタミンはヘパリン初期投与量の 3~5 倍 を投与する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第28回午後:第81問

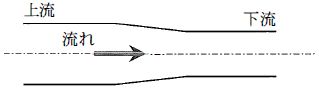

図のパイプ状の流路において、上流から下流に行くに従い断面積が半分になる流路がある。上流に対して下流での流速と管路抵抗について正しいのはどれか。ただし、管路内の水の流れは層流を維持しているものとする。

1:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/倍になる。

2:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/4 倍になる。

3:下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/2 倍になる。

4:下流では流速は になり、管路抵抗は 2倍 になる。

5:下流では流速は になり、管路抵抗は 4倍 になる。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回