理学療法士国家試験:第48回午後の過去問

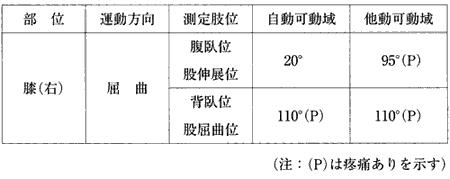

第48回午後:第3問

関節可動域の測定結果を表に示す。この結果から判定できるのはどれか。

1: 右ハムストリングスに筋力低下がある。

2: 右ハムストリングスに収縮時痛がある。

3: 筋以外の関節軟部組織の疼痛はない。

4: 右大腿直筋の伸張痛はない。

5: 右大腿直筋の短縮はない。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

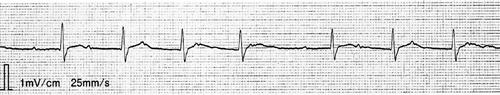

第48回午後:第4問

心電図を示す。異常の原因となっている部位はどれか。

1: 心房

2: 洞結節

3: ヒス束

4: 房室結節

5: プルキンエ線維

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

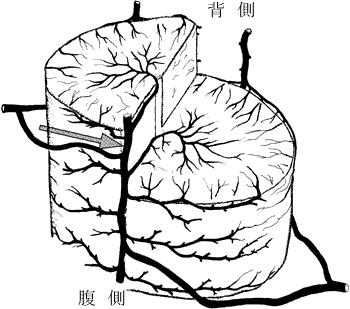

20歳の女性。下肢機能障害のために血管造影検査を行った。図の矢印の部位(第8胸髄レベル)の閉塞が認められた。機能が維持されると考えられるのはどれか。

1: 位置覚

2: 痛 覚

3: 触 覚

4: 筋 力

5: 排尿機能

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第6問

10歳の男児。なわ跳びの練習後から踵部の圧痛と逃避性跛行がみられた。単純エックス線写真を示す。疼痛緩和を目的に行う物理療法で誤っているのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: ホットパック

4: パラフィン浴

5: 運動後のアイシング

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第7問

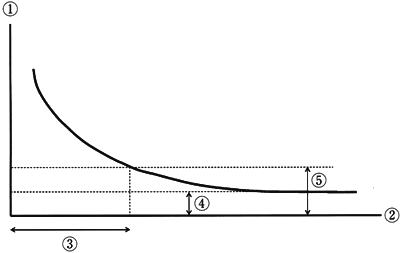

測定筋の電気刺激特性を図に示す。図中の番号の説明で正しいのはどれか。

1: ①刺激の頻度

2: ②刺激の持続時間

3: ③基電流

4: ④時値

5: ⑤時定数

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

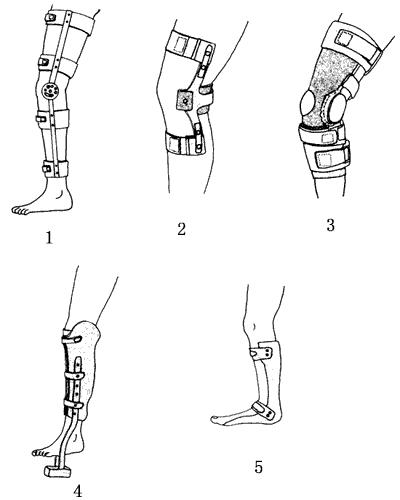

第48回午後:第8問

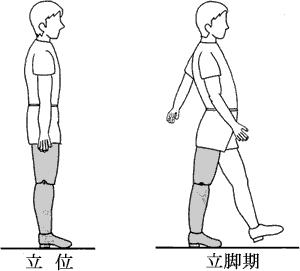

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第11問

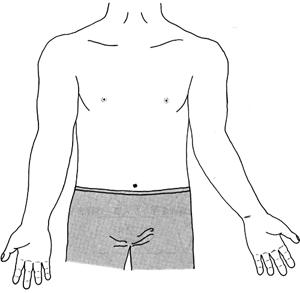

脳卒中片麻痺で利き手が廃用手の患者に対する入浴指導で、洗体のために図のような自助具の使用を促した。身体部位で洗い残しが多いのはどれか。

1: 麻痺側上肢

2: 非麻痺側上肢

3: 体幹

4: 麻痺側下肢

5: 非麻痺側下肢

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第12問

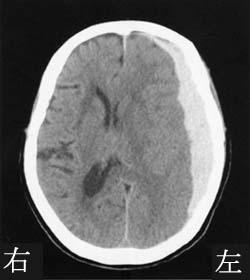

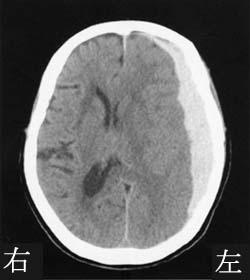

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 髄膜腫

2: 皮質下出血

3: くも膜下出血

4: 脳動静脈奇形

5: 急性硬膜下血腫

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

15歳の男子、6歳時に転倒して左上腕骨外顆骨折の診断で骨接合術を受けた。最近左手のしびれを訴えるようになり受診した。両肘の伸展を行わせたところ、両側とも完全伸展が可能であったが左肘に図の様な変形を認めた。この患者で最も考えられるのはどれか。

1: 腋窩神経障害

2: 筋皮神経障害

3: 正中神経障害

4: 尺骨神経障害

5: 橈骨神経障害

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第16問

6歳の女児。脳性麻痺痙直型両麻痺。手指の巧緻動作は拙劣だが上肢・体幹の機能障害は比較的軽度で、座位バランスは良好である。両手で平行棒につかまれば椅子から立ち上がることができ、平行棒内立位は片手支持でも安定して保持できる。歩き出そうとすると支持脚股関節・膝関節の屈曲が生じ、尻もちをつきそうになり歩けない。この患者の歩き出しの問題への対処として行う理学療法で適切なのはどれか。

1: バルーン上座位保持練習

2: バルーン上腹臥位での体幹伸展練習

3: 台上座位からの立ち上がり練習

4: 壁にお尻で寄りかかった立位での風船遊び

5: 低い台に片足を乗せるステップ動作の練習

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

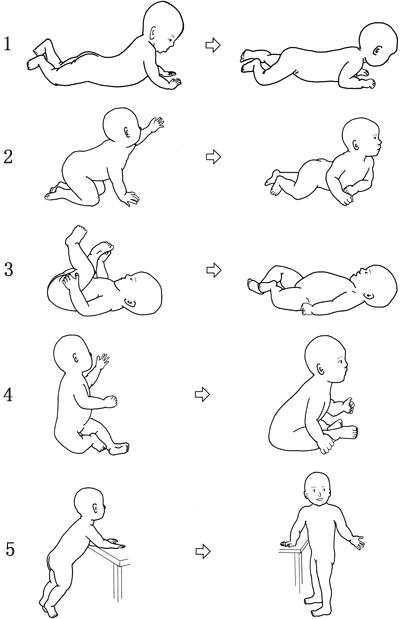

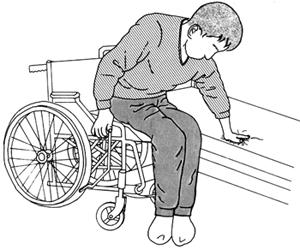

第48回午後:第17問

脊髄完全損傷患者の移乗動作を図に示す。この動作の獲得を目標とする機能残存レベルの上限で正しいのはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: T1

5: T10

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第18問

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。最も考えられる原因はどれか。

1: 褥瘡

2: 脳梗塞の再発

3: 下肢筋力低下

4: 呼吸機能低下

5: 精神機能低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第19問

46歳の男性。肺気腫。咳や痰が頻繁にあり、労作時の息切れもある。現在、外出はできるが、80 mほど歩くと息切れのために休まなくてはならない。この患者のMRC(呼吸困難を評価する質問票)によるグレードはどれか。

1: グレード0

2: グレード1

3: グレード2

4: グレード3

5: グレード4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

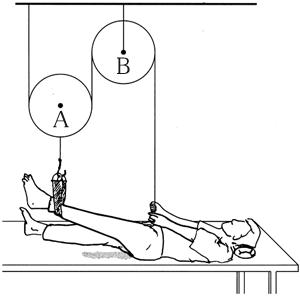

第48回午後:第20問

患者が床面から20 cm鉛直拳上した位置で下肢を保持している状態を図に示す。Aの滑車は上下に移動するが、Bの滑車はフレームに固定され、滑車の位置は動かない。なお、保持する下肢の質量は8 kgで、滑車と紐の重量および摩擦力は考えなくてよい。床面から下肢を拳上するために、上肢で引き下げた紐の長さと保持に必要な力の組合せで正しいのはどれか。

1: 10 cm − 8 kg重

2: 20 cm − 4 kg重

3: 20 cm − 8 kg重

4: 40 cm − 4 kg重

5: 40 cm − 8 kg重

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第21問

Danielsらの徒手筋力テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 痙縮筋に対して適用できる。

2: 顔面の筋は4段階で評定する。

3: 体幹の筋は6段階で評定する。

4: 筋力3以下の段階付けの信頼性は高い。

5: 筋力3は抑止(ブレーク)テストを用いる。

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における顎関節計測で正しいのはどれか。

1: 矢状面で顎関節を通る床への垂直線と下顎骨中央線のなす角

2: 矢状面でフランクフルト線と下顎骨中央線のなす角

3: 矢状面で上顎骨中央線と下顎骨中央線のなす角

4: 上顎の正中線で上歯と下歯の先端との距離

5: オトガイ隆起と胸骨切痕との距離

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第23問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における伸展角度の参考可動域角度で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸 部:50°

2: 肩関節:30°

3: 肘関節:0°

4: 股関節:15°

5: 足関節:10°

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第24問

感覚検査で、その過程や結果を理学療法士が視覚的に観察できるのはどれか。

1: モノフィラメントを用いた触覚検査

2: 関節定位覚(母指探し)検査

3: 試験管を用いた温覚検査

4: 音叉を用いた振動覚検査

5: 動的2点識別検査

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第25問

FIMの移動(歩行)項目の評定で6はどれか。

1: 時間は健常の3倍かかるが装具、杖なしで50 m歩ける。

2: 軽度の介助があれば装具、杖なしで50 m歩ける。

3: そばで見ていれば装具、杖なしで50 m歩ける。

4: 装具を装着すれば30 mは歩ける。

5: 声かけすれば30 mは歩ける。

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第26問

Barthel Indexで「自立」の判定基準に含まれている全ての活動を自立して行えれば10点と判定されるのはどれか。2つ選べ。

1: 食事

2: 整容

3: 平地歩行

4: トイレ動作

5: 車椅子とベッド間の移乗

- 答え:1 ・4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第27問

要介護3で介護保険における貸与の対象とならないのはどれか。

1: T字杖

2: ロフストランド杖

3: 4脚杖

4: 歩行器

5: 車椅子

- 答え:1

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第28問

大腿骨頭すべり症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 女児より男児に多い。

2: 肥満の児童より痩せた児童に多い。

3: 片側より両側発症が多い。

4: Duchenne歩行が特徴である。

5: 股関節は外旋位拘縮を生じやすい。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第29問

正中神経障害で麻痺を生じる筋はどれか。2つ選べ。

1: 母指内転筋

2: 長母指屈筋

3: 背側骨間筋

4: 橈側手根屈筋

5: 尺側手根屈筋

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第30問

特発性側弯症の運動療法で正しいのはどれか。

1: 側弯体操の一つにBöhler体操がある。

2: 腰椎の前弯矯正のために腹筋運動を行う。

3: 体幹の回旋運動は脊柱の回旋変形を助長する。

4: 非対称的運動は側弯凸側の筋の伸張を目的に行われる。

5: 装具装着期間中は装具を外して体操をしてはならない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第31問

脳卒中患者で大脳皮質の病変と比べて視床の病変でみられやすい症状はどれか。

1: 視野狭窄

2: 病態失認

3: 運動失調

4: 弛緩性片麻痺

5: 空間認知の低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第32問

脳梗塞の患者で麻痺側第3足趾のPIP関節背側が靴ですれ、発赤と疼痛が出現した。原因となる足部の状態はどれか。

1: 尖足

2: 内反

3: 外反母趾

4: 鉤爪趾(claw toe)

5: 足趾の外側偏位

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第33問

脳卒中片麻痺の間接的嚥下訓練で食道入口部を広げる効果があるのはどれか。

1: 舌の運動

2: 発音の練習

3: Shaker(シャキア)法

4: 喉のアイスマッサージ

5: 顔面頸部のマッサージ

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第34問

頸髄損傷(第5頸髄まで機能残存)患者が獲得できる機能で正しいのはどれか。

1: 自己導尿ができる。

2: ズボンの着脱ができる。

3: 自助具なしで食事摂取ができる。

4: ノブ付ハンドリムの車椅子を操作できる。

5: トランスファーボードを使ってベッドから車椅子へ移乗できる。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

頸髄損傷患者で正常可動域以上の可動性の獲得が望まれるのはどれか。

1: 肘関節伸展位での肩関節伸展

2: 手関節背屈位での肘関節伸展

3: 頸部屈曲位での体幹屈曲

4: 膝伸展位での股関節屈曲

5: 膝屈曲位での足関節底屈

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第36問

正常圧水頭症患者の髄液排除試験(CSFタップテスト)後に実施する評価として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 関節可動域

2: 筋力

3: 歩行能力

4: 呼吸機能

5: 認知機能

- 答え:3 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第37問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)で、ステージの定義に記載のない動作はどれか。

1: 階段昇降

2: 椅子からの立ち上がり

3: 膝歩き

4: 四つ這い移動

5: 座位保持

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第38問

一側の顔面神経麻痺の評価で優先度の低いのはどれか。

1: Synkinesis(随伴運動)の程度

2: 前頭筋の筋力

3: 咀嚼筋の筋力

4: 味覚の程度

5: 兎眼の程度

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第39問

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 重心の上下動が小さい。

2: 骨盤の回旋が大きい。

3: 股関節の内旋が大きい。

4: 歩幅が大きい。

5: 歩行率が小さい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第40問

運動学習の転移が関係していると考えられるのはどれか。

1: ゆっくりした歩行を練習した後に速い歩行が改善した。

2: 温熱療法で痙縮を軽減させた後に階段昇降動作が改善した。

3: 片麻痺患者にCI療法を行った後に麻痺側上肢の機能が向上した。

4: 椅子からの立ち上がり練習を行った後に下肢伸筋群の筋力が向上した。

5: ハムストリングスを徒手的に伸張した後にプッシュアップ動作が改善した。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第41問

健常成人が開脚立位の姿勢から、素早く右足を一歩前へ踏み出そうとしている。右足が離床するまでの足圧中心点の動きに関する説明で正しいのはどれか。

1: 右に変位したのちに大きく左へ変位する。

2: 最初に左へ大きく変位して右へ少し戻る。

3: 徐々に左へ変位する。

4: 急速に左へ変位する。

5: 正中を保持している。

- 答え:1

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第42問

寒冷療法の適応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 閉塞性動脈硬化症

2: 炎症の急性期

3: Raynaud病

4: 褥瘡

5: 痙縮

- 答え:2 ・5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第43問

電磁影響を下げるための方法で正しいのはどれか。

1: EMC規格の機器に取り替える。

2: プローブのコードは長くする。

3: 水道の蛇口でアースをとる。

4: 電源コードは重ねて束ねる。

5: 部屋を乾燥させる。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第44問

足の内側縦アーチの低下に対する靴の補正で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 逆Thomasヒール

2: 外側ソールウェッジ

3: 外側フレアヒール

4: 月形しんの延長

5: 舟状骨パッド

- 答え:4 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第45問

大腿義足の膝継手選択時の留意点の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 短断端者 − 遊脚相のコントロール

2: 長断端者 − 立脚相での安定性

3: 不整地歩行 − 立脚相におけるイールディング機構

4: 低活動者 − アライメントによる安定化

5: 高齢者 − 多軸インテリジェント

- 答え:3 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第46問

うっ血性心不全の際にみられるのはどれか。

1: 皮膚紅潮

2: 咳嗽

3: 初期の体重減少

4: 頸動脈雑音

5: 心胸郭比40%

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第48問

1日の消費エネルギーは2,000 kcal。1週間で1 kgの減量(7,000 kcal)をするため、1日に200 kcalの運動を行う場合の、1日当たりの摂取カロリーはどれか。

1: 1,000 kcal

2: 1,100 kcal

3: 1,200 kcal

4: 1,300 kcal

5: 1,400 kcal

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第49問

100人の中に転倒経験者が50人いて、そのうちの40人はバランス検査で異常を指摘されていた。また、検査で異常を指摘されない転倒未経験者は30人いる。この検査の陽性尤度比はどれか。ただし、陽性尤度比は感度/(1-特異度)で表される。

1: 0.6

2: 0.7

3: 0.8

4: 1.0

5: 2.0

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第50問

理学療法士及び作業療法士法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 罰金刑を科せられても欠格条項には抵触しない。

2: 一旦免許を取得すれば、後に取り消されることはない。

3: 守秘義務は理学療法士でなくなった後にも適用される。

4: 麻薬中毒者は理学療法士免許を与えられないことがある。

5: 理学療法士でない者が機能療法士の名称を用いても良い。

- 答え:3 ・4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第51問

顎関節の説明で正しいのはどれか。

1: 関節円板は存在しない。

2: 側頭筋は下顎骨を前方に引く。

3: 下顎骨が凹の関節面を形成する。

4: 開口に伴って下顎骨は前進する。

5: 咬筋は第一のてことして作用する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第52問

二重神経支配の筋はどれか。

1: 薄筋

2: 大殿筋

3: 大内転筋

4: 大腿筋膜張筋

5: 大腿二頭筋長頭

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第53問

前頭葉に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1: 角回

2: 紡錘状回

3: 中心前回

4: Broca野

5: Wernicke野

- 答え:3 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第54問

背部正中で皮膚と脊髄くも膜下腔との間にある組織はどれか。2つ選べ。

1: 硬膜

2: 椎間板

3: 黄色靭帯

4: 前縦靭帯

5: 後縦靭帯

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第55問

視覚の伝導路はどれか。

1: 外側膝状体

2: レンズ核

3: 放線冠

4: 脳弓

5: 下丘

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第56問

大脳の中心後回にあるのはどれか。

1: 運動前野

2: 前頭眼野

3: 補足運動野

4: 第二次視覚野

5: 第一次体性感覚野

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第57問

刺激の伝わる方向で正しいのはどれか。

1: 左脚→ヒス束

2: 右脚→房室結節

3: 洞房結節→房室結節

4: 心室心外膜側→心室心内膜側

5: 心室中隔右室側→心室中隔左室側

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第58問

肝臓とその脈管系について誤っているのはどれか。

1: 肝臓は胃の前壁と接する。

2: 肝右葉は左葉より大きい。

3: 肝横隔面上縁は第5肋骨の高さにある。

4: 肝静脈は下大静脈に連なる。

5: 肝臓へ酸素を供給する血管は門脈である。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第59問

泌尿器について正しいのはどれか。

1: 尿管口は膀胱尖に開く。

2: 尿管内部には複数の逆流防止弁がある。

3: 排尿筋には大内臓神経が分布する。

4: 内尿道口は膀胱三角の中央に開く。

5: 男性の尿道は前立腺を貫いている。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第61問

骨格筋の興奮収縮連関について正しいのはどれか。

1: 筋小胞体からMg2+が放出される。

2: 横行小管の中をCa2+が運搬される。

3: アクチンフィラメントのATPが加水分解を生じる。

4: 筋線維膜の電位依存性Na+チャネルが開いて脱分極が生じる。

5: トロポニンが移動してミオシンフィラメントの結合部位が露出する。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第62問

末梢神経について正しいのはどれか。

1: A群は最も太い。

2: B群は無髄である。

3: C群は有髄である。

4: 交感神経節前線維はC群である。

5: 交感神経節後線維はB群である。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第63問

筋紡錘について正しいのはどれか。

1: 二次終末は核鎖線維に比べ核袋線維との結合が強い。

2: 手の虫様筋に比べ上腕二頭筋で高密度に存在する。

3: Ⅱ群線維は筋紡錘の動的感受性を調整している。

4: Ia群線維は核袋線維からの求心線維である。

5: 錘内筋はα運動ニューロンに支配される。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第64問

副交感神経が交感神経より優位に働いたときの反応はどれか。

1: 瞳孔散大

2: 排尿筋弛緩

3: 気管支収縮

4: 心拍数増加

5: 筋内血管拡張

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第65問

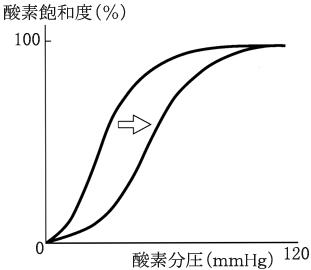

ヘモグロビン酸素解離曲線を図に示す。矢印の方向に曲線を移動させる状態はどれか。2つ選べ。

1: 体温の下降

2: 激しい運動

3: 代謝性アルカローシス

4: 動脈血の二酸化炭素分圧の上昇

5: 血中2,3-DPG(ジフォスフォグリセリン酸)の濃度低下

- 答え:2 ・4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第67問

内分泌物質の作用で正しいのはどれか。

1: バソプレシンは尿量増加に働く。

2: 上皮小体ホルモンは血中Caを増加させる。

3: 甲状腺ホルモンは基礎代謝率を低下させる。

4: インスリンはグルコースの細胞内取り込みを阻害する。

5: 副腎皮質ホルモンは糖新生(グルコース産生)を阻害する。

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第68問

生理的老化について誤っているのはどれか。

1: 残気量が増加する。

2: 骨塩量が減少する。

3: 水晶体の蛋白変性が起こる。

4: 筋持久力より瞬発力が先に低下する。

5: 低い声より高い声の方が聞き取りやすい。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第69問

体重60 kgの人が速度70 m/分で平地を歩行した場合、80 kcalのエネルギーを消費するのに必要な歩行時間はどれか。ただし、酸素消費量(ml/min/kg)=歩行速度(m/min)×0.1+3.5とする。

1: 5分

2: 30分

3: 60分

4: 90分

5: 120分

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第70問

母指CM関節の屈曲に作用しない筋はどれか。

1: 短母指外転筋

2: 短母指屈筋

3: 母指内転筋

4: 母指対立筋

5: 掌側骨間筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第71問

股関節の内旋運動に関与する筋はどれか。2つ選べ。

1: 小殿筋

2: 大殿筋

3: 縫工筋

4: 半膜様筋

5: 大腿二頭筋

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第72問

関節可動域測定法(日本整形外科学科、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と移動軸の組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸部の屈曲 − 外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 頸部の回旋 − 鼻梁と後頭結節を結ぶ線

3: 胸腰部の前屈 − 外耳孔と第5腰椎棘突起を結ぶ線

4: 胸腰部の回旋 − 両側の肩峰を結ぶ線

5: 胸腰部の側屈 − 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第73問

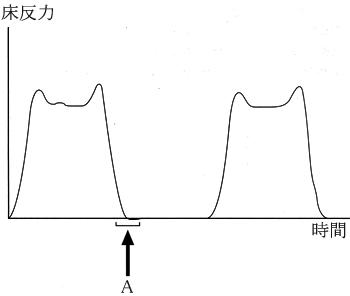

健常成人の歩行時の床反力の垂直分力(片側)を図に示す。床反力を計測している側の筋のうち、Aの時点で収縮力が増加するのはどれか。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 大腿二頭筋

4: 前脛骨筋

5: 腓腹筋

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第74問

肩甲骨の下制に働かないのはどれか。

1: 広背筋

2: 小胸筋

3: 鎖骨下筋

4: 大菱形筋

5: 僧帽筋下部

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第75問

深部静脈血栓症を起こしやすいのはどれか。

1: 人工膝関節置換術後

2: 橈骨遠位端骨折

3: 心房細動

4: 血友病

5: 高血圧

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第76問

Ⅰ型アレルギーはどれか。

1: 自己免疫性溶血性貧血

2: アナフィラキシー

3: ツベルクリン反応

4: ループス腎炎

5: 重症筋無力症

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第77問

骨端症と発生部位についての組合せで正しいのはどれか。

1: Osgood-Schlatter病 − 大腿骨頭

2: 第1 Köhler病 − 踵骨

3: Kienböck病 − 月状骨

4: Perthes病 − 脛骨粗面

5: Sever病 − 足舟状骨

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第78問

転移・逆転移で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 逆転移は治療者の生活史を反映する。

2: 陰性転移は患者理解の手がかりになる。

3: 陽性転移がみられたら治療者を交代する。

4: 行動化は患者が転移を意識した時に生じる。

5: 逆転移を認識したら患者にそのことを伝える。

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第79問

構成課題を含む検査はどれか。2つ選べ。

1: MMPI

2: MMSE

3: HDS-R

4: Rorschachテスト

5: Kohs立方体組み合せテスト

- 答え:2 ・5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第80問

交流分析の自我状態で「現実的で合理的な行動」を表すのはどれか。

1: Critical Parent(批判的な親)

2: Nurturing Parent(養育的な親)

3: Adult(大人)

4: Free Child(自由な子供)

5: Adapted Child(順応する子供)

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第81問

精神療法とその技法の組合せで正しいのはどれか。

1: 精神分析 − あるがまま

2: 内観療法 − 自由連想法

3: 認知療法 − 自動思考

4: 箱庭療法 − 造園作業

5: 森田療法 − 身調べ

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第82問

Duchenne型筋ジストロフィーについて、厚生省筋萎縮研究班の機能障害度分類によるステージとリハビリテーションの内容の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ステージ2 − 下腿三頭筋のストレッチ

2: ステージ3 − 長下肢装具による歩行訓練

3: ステージ4 − 非侵襲的陽圧換気療法の開始

4: ステージ5 − 中殿筋の最大抵抗運動

5: ステージ6 − 座位保持装置による脊柱変形の予防

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第83問

肩手症候群で正しいのはどれか。

1: 初期は疼痛を伴わない。

2: 末期に手指腫脹がみられる。

3: 初期に皮膚紅潮がみられる。

4: 慢性期の温熱療法は禁忌である。

5: 複合性局所疼痛症候群(CRPS)Ⅱ型である。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第84問

下肢切断について正しいのはどれか。

1: 大腿標準切断では股内転拘縮を生じやすい。

2: 下腿標準切断では外反膝を生じやすい。

3: Syme切断では断端末に創を生じやすい。

4: Chopart関節離断では足内反拘縮を生じやすい。

5: Lisfranc切断では足外反変形を生じやすい。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第85問

病態とその治療薬の組合せで正しいのはどれか。

1: ジスキネジア − L-dopa

2: 重症筋無力症 − コリンエステラーゼ阻害薬

3: 前立腺肥大症 − 抗コリン薬

4: 間質性肺炎 − メトトレキサート

5: 消化管出血 − アスピリン

- 答え:2

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第86問

熱傷について正しいのはどれか。

1: Ⅰ度では皮膚の発赤をきたす。

2: 浅達性Ⅱ度では肥厚性瘢痕を残す。

3: Ⅲ度では強い痛みがある。

4: 小児の熱傷面積の概算には9の法則が用いられる。

5: 熱傷指数はⅠ度とⅡ度の面積から算出する。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第87問

小児に多い骨折はどれか。

1: 上腕骨近位端骨折

2: 上腕骨顆上骨折

3: 腰椎圧迫骨折

4: 大腿骨頸部骨折

5: 脛骨骨幹部骨折

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第88問

腰部脊柱管狭窄症でみられるのはどれか。

1: Trendelenburg徴候

2: 下肢の腱反射亢進

3: 腰椎前弯増強

4: 間欠性跛行

5: 槌趾変形

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第89問

絞扼性神経障害と障害される神経の組合せで正しいのはどれか。

1: 肘部管症候群 − 橈骨神経

2: 円回内筋症候群 − 尺骨神経

3: 手根管症候群 − 正中神経

4: 梨状筋症候群 − 外側大腿皮神経

5: 足根管症候群 − 総腓骨神経

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第91問

脈管疾患と関連因子の組合せで誤っているのはどれか。

1: Buerger病 − 喫煙

2: 下腿静脈瘤 − 妊娠

3: 解離性大動脈瘤 − アテローム硬化

4: 深部静脈血栓症 − 長期臥床

5: 結節性多発動脈炎 − 溶連菌感染症

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第92問

急性膵炎の特徴はどれか。

1: 細菌感染が原因となる。

2: 尿アミラーゼが上昇する。

3: 膵癌を合併することが多い。

4: 糖尿病を合併することが多い。

5: 触診によって腫大した膵臓を触れる。

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第93問

嚥下に関わる神経とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1: 三叉神経 − 口唇閉鎖

2: 顔面神経 − 下顎の運動

3: 迷走神経 − 嚥下反射

4: 舌咽神経 − 舌の運動

5: 舌下神経 − 唾液分泌

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第94問

慢性閉塞性肺疾患による呼吸性アシドーシスで腎性の代償が起こって、状態が安定している。基準値と比べた場合の動脈血液所見として正しいのはどれか。

1: pH:上昇

2: PaCO2:下降

3: PaO2:上昇

4: HCO3⁻:上昇

5: SaO2:上昇

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第95問

高齢者にみられる特徴はどれか。

1: 男性における前立腺の萎縮

2: 卵胞刺激ホルモンの低下

3: 歩行開始時の心拍数減少

4: 前角細胞数の減少

5: 立位時の骨盤前傾

- 答え:4

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第96問

気分(感情)障害の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: うつ病は男性に多い。

2: うつ病の生涯有病率は約1%である。

3: 身体疾患を有する患者でうつ病の有病率が高い。

4: 双極性感情障害はうつ病より遺伝的素因の関与が強い。

5: 双極性感情障害はうつ病より平均初発年齢が高い。

- 答え:3 ・4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第97問

虫や小動物の幻視が特徴的なのはどれか。

1: てんかん

2: 振戦せん妄

3: 統合失調症

4: Huntington病

5: ナルコレプシー

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第98問

統合失調症の成因に関連がないのはどれか。

1: 遺伝素因

2: ドパミン仮説

3: アミロイド仮説

4: 神経発達障害仮説

5: 脆弱性-ストレスモデル

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第99問

神経性無食欲症について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨密度は増加する。

2: 消化管の吸収不全がある。

3: 食物に対する関心は低下する。

4: 自ら誘発する嘔吐がみられる。

5: ボディイメージのゆがみがある。

- 答え:4 ・5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第100問

てんかんで知的障害を伴うのはどれか。

1: 側頭葉てんかん

2: Jacksonてんかん

3: 小児欠神てんかん

4: 覚醒時大発作てんかん

5: Lennox-Gastaut症候群

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する