第48回午前第46問の類似問題

第36回午前:第65問

呼吸機能検査において異常値はどれか。2つ選べ。 ア.動脈血酸素分圧(PaO2)-90 Torrイ.動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)60-Torrウ.動脈血酸塩基平衡(pH)-7.6エ.1 秒率(FEV 1.0%)-80%オ.%肺活量(% VC)-90%

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第90問

慢性閉塞性肺疾患の急性増悪時の動脈血ガス分析の所見はどれか。

1: 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧低下

2: 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧正常

3: 酸素分圧低下、二酸化炭素分圧上昇

4: 酸素分圧正常、二酸化炭素分圧低下

5: 酸素分圧正常、二酸化炭素分圧上昇

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

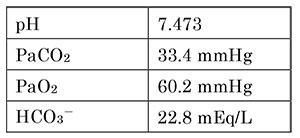

動脈血ガス分析の結果を表に示す。正しいのはどれか。

1: 呼吸性アシドーシス

2: 代謝性アルカローシス

3: 共用基準範囲

4: 代謝性アシドーシス

5: 呼吸性アルカローシス

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第19問

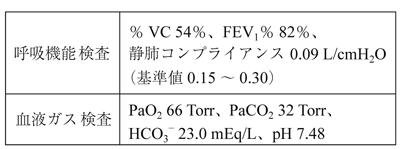

呼吸機能検査、血液ガス検査の結果を示す。この結果の解釈として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気道狭窄

2: 肺胞低換気

3: 呼吸性アルカローシス

4: 拡散障害による高二酸化炭素血症

5: 肺コンプライアンスの低下による拘束性換気障害

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第17問

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっている。2年前から在宅酸素療法が開始されている。動脈血ガス分析はPaO2 65 Torr、PaCO2 47 Torr、HCO3– 29.5 mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、FEV1% 42%であった。吸入薬として長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なのはどれか。

1: 7 METs

2: 修正Borg指数7

3: 最大仕事量の75%

4: 目標心拍数130/分

5: 最大酸素摂取量の40%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第69問

呼吸機能評価で異常値はどれか。

1: 1回換気量:500 ml

2: 1秒率:90 %

3: PaO2:90 mmHg

4: PaCO2:60 mmHg

5: 動脈血pH:7.4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

呼吸機能評価で臨床上問題になるのはどれか。

1: 1秒率:90%

2: PaO2:90 mmHg

3: PaCO2:60 mmHg

4: 動脈血pH:7.4

5: 1回換気量:500 ml

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第65問

誤っている組合せはどれか。 ア.拘束性障害-%肺活量が90%イ.閉塞性障害-%1秒率が80%ウ.低酸素血症-PaO2が50 mmHgエ.呼吸性アシドーシス-PaCO2が上昇オ.代謝性アルカローシス-呼吸数が低下

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

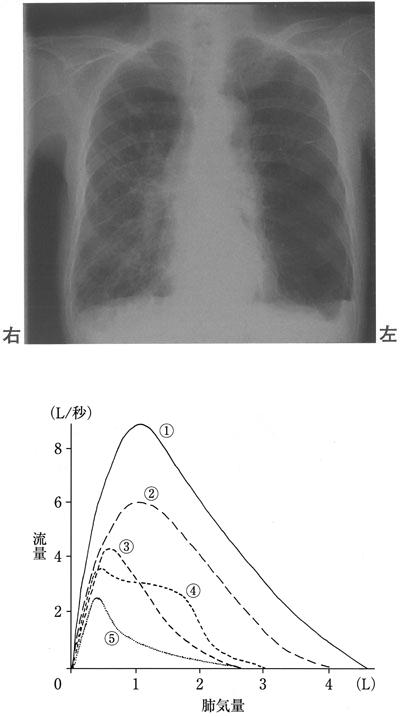

第55回午前:第7問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する