第5回午前の過去問

国試第5回午前:第1問

誤っているのはどれか。

1:医事紛争の件数は我が国では最近とくに増加している。

2:医師の誤った指示で臨床工学技士が装置を操作したために発生した事故に対し、臨床工学技士は法的責任を免れる。

3:臨床工学技士が機械の操作を誤って患者に被害を与えた場合、民事上の責任を問われることがある。

4:臨床工学技士の責任は業務上過失致死・傷害罪などである。

5:臨床工学技士に対する行政上の処分は、民事・刑事とは直接の関係なしに行政庁によって行われる。

国試第5回午前:第2問

正しいのはどれか。

a:国民医療の発展は医療技術の進歩のみに支えられている。

b:細菌学の研究進歩は地域の総合医療機関の充実を促した。

c:医用費の急激な増加は健康保険制度の抜本的改革を促している。

d:食生活の西欧化は糖尿病患者の増加をもたらした。

e:平均寿命の伸びは高齢化社会をもたらした。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第3問

臨床工学技士法(第39条)には『臨床工学技士は、その業務を行うにあたっては、[ A ]との[ B ]を図り、適正な[ C ]に努めなければならない』と明記されている。[ ]の中のA,B,Cの組み合わせで正しいのはどれか。

1:A医師B緊密な協力C患者の治療

2:A医師および臨床検査技師B緊密な連帯C医療の施行

3:A看護婦などの医療関係者B緊密な連絡C治療の遂行

4:A薬剤師および診療放射線技士B緊密な協力C職務の遂行

5:A医師その他の医療関係者B緊密な連携C医療の確保

国試第5回午前:第4問

一般(地域)衛生行政はどれか。

a:医務衛生行政

b:公衆衛生行政

c:学校保健行政

d:労働衛生行政

e:薬務衛生行政

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第5問

我が国において正しいのはどれか。

1:脳血管疾患の死亡率は年々上昇いている。

2:悪性新生物による死亡は最も多い。

3:肺炎・気管支炎による死亡は最近著しく減少している。

4:心疾患による死亡は全死亡の約30%を占めている。

5:不慮の事故による死亡は最近著しく増加している。

国試第5回午前:第6問

保険所の業務はどれか。

a:公共医療事業の向上および増進

b:生活扶助

c:病院建物の建築許可

d:衛生思想の普及および向上

e:保健婦業務

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第7問

医師の具体的指示によって臨床工学技士が行ってよい業務はどれか。

a:気管内挿管

b:体内式ペースメーカの植込み

c:人工心肺装置からの送血

d:血液浄化装置への脱血

e:診断を目的とする心電図・脳波の測定

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第15問

非上皮性腫瘍はどれか。

a:神経膠腫

b:骨髄性白血病

c:横紋筋肉腫

d:肝細胞癌

e:甲状腺腫

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第16問

正しいのはどれか。

a:充血とはある臓器や組織の静脈と毛細血管の血液量が正常より増加した状態である。

b:阻血とは臓器や組織の局所の血液循環量が減少または停止した状態である。

c:浮腫とは組織間液の異常な増加状態である。

d:梗塞とは終動脈の血管内腔の閉塞や狭窄の結果起こる局所の循環障害である。

e:塞栓症とは血流中にできた凝血により生じた局所の循環障害である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第19問

正常範囲内のものはどれか。

a:動脈血酸素分圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100mmHg

b:混合静脈血二酸化炭素(炭酸ガス)分圧・・・・・・・85mmHg

c:肺胞気酸素分圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70mmHg

d:混合静脈血酸素分圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55mmHg

e:動脈血二酸化炭素分圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40mmHg

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第27問

腎前性腎不全の原因として正しいのはどれか。

a:心筋梗塞

b:間質性腎炎

c:多発性骨髄腫

d:前立腺肥大症

e:水分欠乏性脱水症

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第29問

長期透析患者の合併症として正しいのはどれか。

a:多血症

b:免疫機能亢進症

c:末梢神経障害

d:二次性上皮小体(副甲状腺)機能亢進症

e:異所性石灰化

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第30問

慢性糸球体腎炎で血圧160/94mmHg、血清クレアチニン値6.0mg/dL、浮腫がない第3期慢性腎不全患者の食事療法として誤っているのはどれか。

1:蛋白の制限

2:十分な熱量の投与

3:食塩の制限

4:水分の制限

5:カリウム塩の制限

国試第5回午前:第31問

慢性腎不全の原因として多いのはどれか。

a:尿道結石

b:結 核

c:慢性腎盂腎炎

d:慢性糸球体腎炎

e:糖尿病

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第32問

成人で1日尿量2,160mL、血清クレアチニン2.5mg/dL、尿中クレアチニン50mg/dLであった。この患者のクレアチニンクリアランスとして正しいのはどれか。

1:1ml/min

2:5ml/min

3:15ml/min

4:20ml/min

5:30ml/min

国試第5回午前:第33問

妊娠中毒症の三つの基本症状はどれか。

a:浮 腫

b:糖 尿

c:血 尿

d:高血圧

e:蛋白尿

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第36問

ビタミンK欠乏症のときに減少するものはどれか。

1:プロトロンビン

2:フィブリノーゲン

3:第VIII因子(抗血友病グロブリン)

4:プラスミノーゲン

5:第XIII因子(フィブリン安定因子)

国試第5回午前:第40問

酸塩基平衡異常について誤っている組合せはどれか。

a:重症糖尿病 ─────────── 代謝性アシドーシス

b:肺気腫患者の急性増悪 ────── 呼吸性アルカローシス

c:出血性ショック ────────── 代謝性アルカローシス

d:過換気症候群 ────────── 呼吸性アシドーシス

e:CO2ナルコーシス ───────-─ 呼吸性アシドーシス

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第42問

ショックの初期に心拍出量の低下を伴わないのはどれか。

1:血液量減少性ショック

2:心原性ショック

3:敗血症性ショック

4:神経原性ショック

5:アナフィラキシーショック

国試第5回午前:第44問

正しいのはどれか。

1:硬膜外麻酔はバランス麻酔ともいう。

2:ソーダライムは酸素発生器である。

3:パルスオキシメータは脈拍数測定器である。

4:ライトレスピロメータで換気量測定ができる。

5:カプノグラフで動脈血酸素飽和度を測定する。

国試第5回午前:第45問

正しいのはどれか。

1:薬物の吸収・分布・代謝は薬力学の相であり、薬物動態学の相ではない。

2:プラセボ効果とは、薬効に個人差がないような効果のことである。

3:ノルアドレナリンは体の外から与えてもその受容体には働かない。

4:中枢神経系を離れた遠心性神経線維はすべて末端からアセチルコリンを分泌する。

5:アドレナリンは副腎から分泌されることはない。

国試第5回午前:第46問

正しいのはどれか。

1:プロプラノロールは抗菌薬として用いられる。

2:ニトログリセリンは利尿薬として用いられる。

3:ヘパリンは抗凝血薬として用いられる。

4:麦角アルカロイドは抗狭心薬として用いられる。

5:ジギタリスは呼吸促進薬として用いられる。

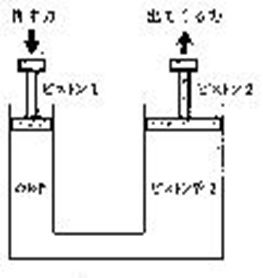

国試第5回午前:第52問

図のように断面積が異なる2本のピストン管をつなぎ、中に水を満たしてピストン1を押したとき、正しいのはどれか。

1:ピストン管1の中の圧力よりピストン管2の中の圧力の方が大きい。

2:ピストン管1とピストン管2をつなぐ管の中の圧力は零である。

3:圧力はピストン管の壁やピストン管をつなぐ管の壁には作用しない。

4:ピストン2に出てくる力はピストン1を押す力より大きい。

5:ピストン1を押しても水の体積が変化しない現象をパスカルの原理と呼ぶ。

国試第5回午前:第62問

生体における輸送現象に関係のないのはどれか。

1:浸透圧

2:能動輸送

3:拡散

4:血流

5:表面波

国試第5回午前:第78問

生体情報計測での雑音対策で正しいのはどれか。

a:電源線から混入する伝導雑音を除去するためにラインフィルタが使われる。

b:B型心電計では通常、左足リード線が接地されている。

c:周期的な信号に混入する不規則雑音は信号をn回加算平均することにより1/nになる。

d:商用交流による雑音を除くために差動増幅器を用いる。

e:脳波検査では商用交流障害を除く目的でシールドルームを使うことがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第83問

画像診断法について誤っているのはどれか。

a:MRI(核磁気共鳴法)は主に生体内の炭素原子の分布の像をつくる。

b:SPECT(単光子断層法)は陽電子放出核種を用いたRI断層法である。

c:エックス線CTは組織のエックス線吸収係数の違いによって生体の断層像をつくる。

d:ディジタルラジオグラフィではダイナミックレンジの大きいイメージングプレートが用いられる。

e:ポジトロンCTでは陽電子の消滅放射線を利用する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午前:第84問

光による計測について正しいのはどれか。

a:無侵襲計測に利用される。

b:動脈血の酸素飽和度の計測に用いられる。

c:脈波の計測に利用される。

d:可視光は組織を透過しないので赤外光を用いる。

e:患者監視には適さない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午前:第89問

検体の分析に最も多く使用されている機器はどれか。

1:炎光分析計

2:光電比色計

3:赤外分光光度計

4:原子吸光光度計

5:紫外光度計

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回