理学療法士国家試験:第45回午後の過去問

第45回午後:第1問

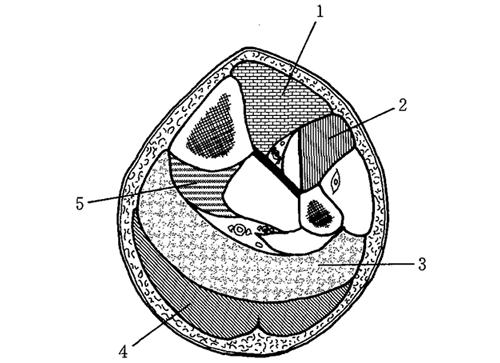

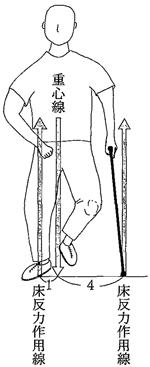

関節可動域の測定で両矢印で示す2つの竿間の角度が得られた。正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第2問

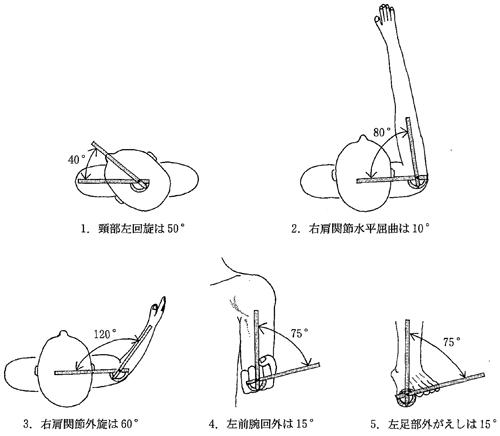

図のAからBに見本のように線を引かせた。各試行のような所見を呈するのはどれか。

1: 頸髄症

2: Parkinson病

3: 脊髄小脳変性症

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第3問

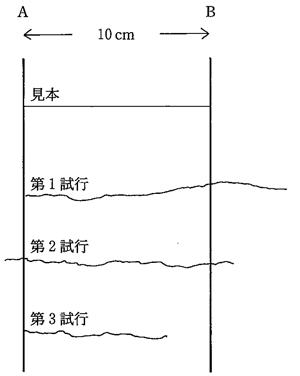

脳卒中による右片麻痺患者が左下肢を挙上してバランスを保持している状態を図に示す。体重が60 kgのとき、麻痺側下肢への床反力で正しいのはどれか。

1: 6 kgw

2: 12 kgw

3: 24 kgw

4: 30 kgw

5: 48 kgw

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第4問

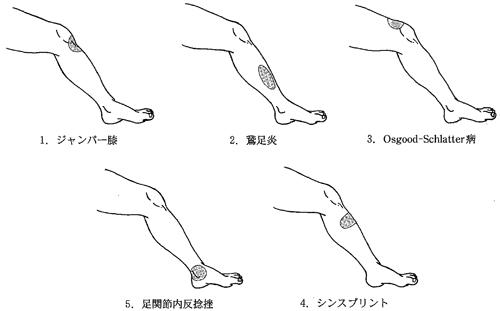

スポーツ傷害に対する超音波照射部位で正しいのはどれか。

1: ジャンパー膝

2: 鵞足炎

3: Osgood-Schlatter病

4: シンスプリント

5: 足関節内反捻挫

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第5問

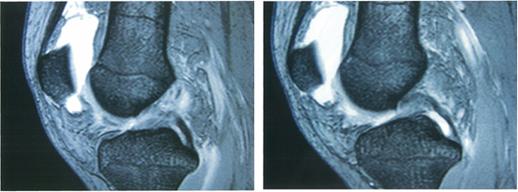

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。この患者で認められないのはどれか。

1: 膝蓋跳動

2: Nテスト陽性

3: 前方引き出し徴候

4: 後方引き出し徴候

5: ラックマンテスト陽性

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第6問

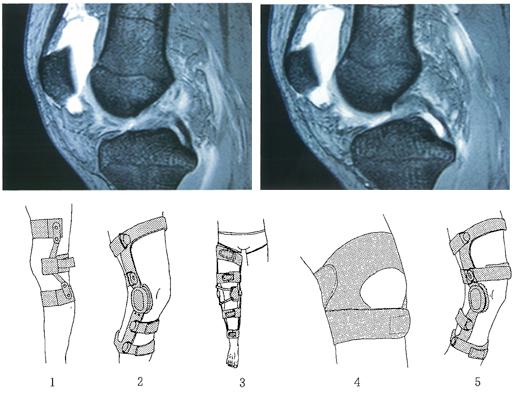

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。2週後に歩行可能となったが、膝関節に不安定感がある。適応となる装具はどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第8問

25歳の男性。野球の試合で走塁中に大腿後面に違和感と痛みとを生じた。近くの整形外科を受診したところ、大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。物理療法で適切なのはどれか

1: 交代浴

2: 極超短波

3: アイシング

4: ホットパック

5: パラフィン浴

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

70歳の男性。頭部CTを示す。この患者の慢性期の症状で最も重度なのはどれか。

1: 着衣失行

2: 感覚障害

3: 運動麻痺

4: 不随意運動

5: 半側空間無視

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第12問

56歳の女性。10年前に多発性硬化症と診断され、3回の入院歴がある。1年前からベッド上で生活している。1週前から、飲み込みの悪さ、左下肢の脱力感およびしびれの増強を感じるようになった。夕方になると軽度の発熱がある。2週に1度の在宅理学療法で訪問した際に優先すべき対応はどれか。

1: 全身の保温を促す。

2: 腹式呼吸の指導を行う。

3: 下肢の筋力増強訓練を行う。

4: 直接嚥下訓練を家族に指導する。

5: 現状を把握し主治医に連絡する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第13問

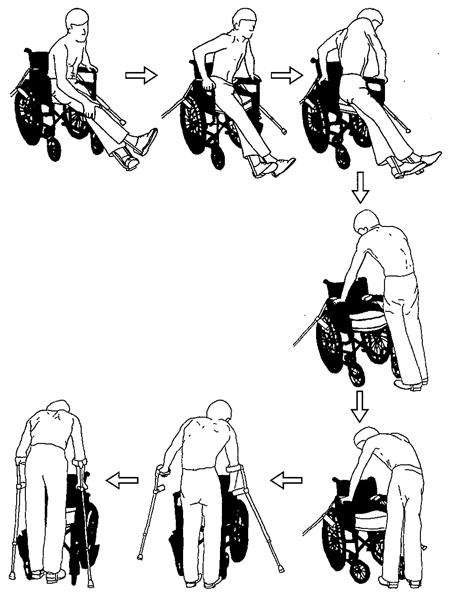

長下肢装具を装着した脊髄損傷者の立ち上がりの行程を図に示す。この動作が可能な最も高位の機能残存レベルはどれか。

1: T4

2: T8

3: T12

4: L2

5: L4

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

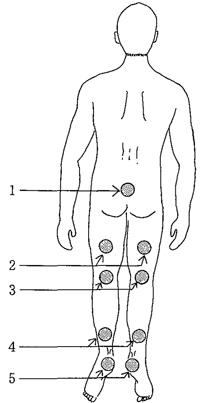

第45回午後:第14問

完全脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)患者で、臥床時に褥瘡を好発しやすい部位はどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第15問

図の姿勢をとるようになる時期までに起こる正常発達で正しいのはどれか。

1: Landau反射は消失している。

2: 足底把握反射は消失している。

3: 頸椎の生理的前弯が生じている。

4: 座位での傾斜反応が出現している。

5: 自分で起き上がって座れるようになる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第16問

70歳の男性。2型糖尿病。心房細動があるが、β遮断薬によって安静時の脈拍70/分前後にコントロールされている。食事療法と運動療法とを通して生活習慣の改善に取り組みはじめた。運動処方の内容で適切な組合せはどれか。2つ選べ。

1: 種 類−ウォーキングによる有酸素運動を行う。

2: 強 度−運動時の脈拍110/分を目標とする。

3: 持続時間−l回の運動で10分を目標とする。

4: 実施時間帯−食事の1時間後を目安に開始する。

5: 頻 度−週に2回を目標とする。

- 答え:1 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

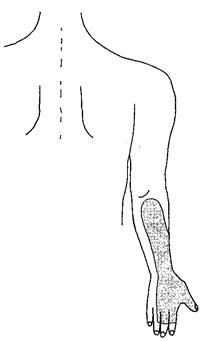

第45回午後:第17問

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

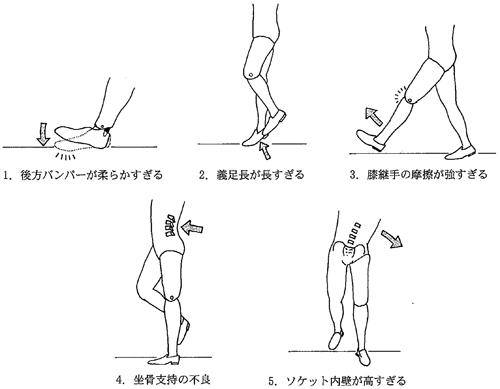

第45回午後:第18問

四辺形ソケットを用いた大腿義足装着者の異常歩行とその原因で誤っているのはどれか。

1: 後方バンパーが柔らかすぎる

2: 義足長が長すぎる

3: 膝継手の摩擦が強すぎる

4: 坐骨支持の不良

5: ソケット内壁が高すぎる。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第19問

85歳の男性。ADLは「手すりを使えば1階から2階までの上りは自立しており、下りる際には恐怖心のために見守りが必要」であった。階段昇降のFIM の得点はどれか。

1: 6点

2: 5点

3: 4点

4: 3点

5: 2点

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

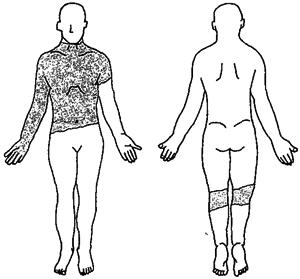

第45回午後:第20問

44歳の患者。両上肢と体幹とに図のようなⅡ度の熱傷がある。受傷後3日目に保持すべき肢位で正しいのはどれか。

1: 頸部:中間位

2: 肩関節:外転位

3: 右前腕:回内位

4: 体幹:軽度屈曲位

5: 膝関節:軽度屈曲位

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で距離(cm)として測定できないのはどれか。

1: 指外転

2: 指屈曲

3: 母指対立

4: 胸腰部屈曲

5: 膝関節屈曲

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第23問

転子果長の左右差を生じるのはどれか。

1: 骨盤の傾斜

2: 大転子高位

3: 股関節の内転拘縮

4: 膝関節の屈曲拘縮

5: 足関節の尖足拘縮

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第24問

modified Ashworth scaleの定義で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 1:筋緊張の増加がない。

2: 1+:可動域の終わりでわずかな抵抗感がある。

3: 2:可動域の1/ 2 以下の範囲で引っかかるような抵抗感がある。

4: 3:筋緊張の著しい増加で他動的に動かすことが困難である。

5: 4:全く動きがない。

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第25問

エビデンスに基づく理学療法を実践する場合に最初に行うのはどれか。

1: 検証

2: 適用

3: 情報収集

4: 批判的吟味

5: 問題点の定式化

- 答え:5

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第26問

CPM(continuous passive motion)の目的として適切でないのはどれか。

1: 拘縮の予防

2: 筋力の強化

3: 血行の改善

4: 可動域の改善

5: 軟骨変性の予防

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第27問

Williams体操に含まれているのはどれか。2つ選べ。

1: 頭位挙上訓練

2: 腹筋強化訓練

3: 背筋伸張訓練

4: 骨盤前傾訓練

5: 股関節伸展筋伸張訓練

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第28問

末梢神経障害における症状で正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1: 顔面神経 ── 開眼障害

2: 副神経 ── 肩甲骨下制障害

3: 橈骨神経 ── 前腕回外障害

4: 閉鎖神経 ── 股関節内転障害

5: 脛骨神経 ── 足関節背屈障害

- 答え:3 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第30問

Parkinson病のYahrの重症度分類ステージVにおける運動療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 四つ這い位保持

2: 膝立ち位保持

3: 立位保持

4: 呼吸訓練

5: 嚥下訓練

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

注視麻痺をきたす疾患はどれか。2つ選べ。

1: 中脳出血

2: 小脳半球梗塞

3: 慢性硬膜下血腫

4: 進行性核上性麻痺

5: 筋萎縮性側索硬化症

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第33問

Bell麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 前頭筋には行わない。

2: 顔面の感覚再教育を行う。

3: 咬筋の筋力増強を中心に行う。

4: 舌運動の非対称性を改善する。

5: Synkinesis(随伴運動)を抑制する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第35問

脊髄損傷患者の呼吸に対する理学療法の目的でないのはどれか。

1: 無気肺の予防

2: 肺水腫の予防

3: 横隔膜呼吸の促進

4: 胸郭拘縮発生の予防

5: 気道分泌物の喀出の促進

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第36問

姿勢反射と中枢との組合せで誤っているのはどれか。

1: 交叉性伸展反射−脊髄レベル

2: 陽性支持反射−脊髄レベル

3: 緊張性迷路反射−中脳レベル

4: 上肢パラシュート反応−中脳レベル

5: ホッピング反応−大脳皮質レベル

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第37問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(DDST)で90%通過率が13〜14か月なのはどれか。2つ選べ。

1: 階段をのぼる。

2: じょうずに歩く。

3: 後ずさりして歩く。

4: 家具につかまって歩く。

5: ひとりでじょうずに立っている。

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第38問

Duchenne型筋ジストロフィーで初期から筋短縮が起こりやすい筋はどれか。2つ選べ。

1: 腰方形筋

2: 股関節内転筋群

3: 大腿筋膜張筋

4: ハムストリングス

5: 前脛骨筋

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第39問

虚血性心疾患における運動負荷試験の中止基準はどれか。

1: 顔面紅潮

2: 収縮期血圧低下

3: I度房室ブロック

4: 心電図ST部1 mm低下

5: 発作性上室性不整脈の散発

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第40問

肺音聴診で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肺胞呼吸音は呼気で聴取される。

2: 喘息発作時には吸気時間が延長する。

3: 胸膜摩擦音が聴取されれば異常である。

4: 気管支呼吸音が聴取されれば異常である。

5: 痰貯留部では粗い断続性ラ音が聴取できる。

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第41問

非侵襲的陽圧換気(NPPV:non-invasive positive pressure ventilation)療法で正しいのはどれか。

1: 重度の咽喉頭機能障害の症例に適応がある。

2: 胸郭可動性の制限があると効果は低下する。

3: 呼吸管理後は口頭での会話はできない。

4: 咳嗽力がない症例に適応がある。

5: 気管切開が禁忌の場合に行う。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第42問

電気刺激療法を行うときに筋収縮が強くなるのはどれか。2つ選べ。

1: 周波数が一定ならば電流強度とパルス幅の積が小さい刺激を用いる。

2: 陰性パルスではなく陽性パルスで刺激する。

3: 波形の立ち上がりが急峻な刺激を用いる。

4: 刺激部位の皮膚温を下げてから刺激する。

5: 運動点以外よりも運動点を刺激する。

- 答え:3 ・5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第43問

寒冷療法の作用はどれか。2つ選べ。

1: 痙縮の減少

2: 代謝率の上昇

3: 痛覚閾値の上昇

4: 初期の血流増加

5: 軟部組織の伸展性増加

- 答え:1 ・3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第44問

特発性側弯症の装具で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アンダーアームブレイス

2: Knight型装具

3: Milwaukee装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第45問

靴の補正と目的との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 舟状骨パッド−足根骨部横アーチの支持

2: SACHヒール−踵接地時のショック吸収

3: Thomasヒール−外側縦アーチの支持

4: メタタルザルバー−中足骨頭の免荷

5: 外側ソールウエッジ−母指球の免荷

- 答え:2 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第46問

老研式活動能力指標で誤っているのはどれか。

1: 地域で独立して生活が可能かを評価の目的とする。

2: 金銭管理に関する評価が含まれる。

3: 自己記入あるいは面接で聴取する。

4: 自立度を3段階で評価する。

5: 評価項目は13項目である。

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第47問

脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者で自立が最も困難な項目はどれか。

1: 車椅子のキャスター上げ

2: 車椅子で5 cmの段差昇降

3: 床面から車椅子への乗り移り

4: ベッドから車椅子までの側方移乗

5: 車椅子の積み下ろしを伴う自動車の利用

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第48問

関節モビリゼーションで誤っているのはどれか。

1: 関節包内運動の制限は関節の遊び(joint play)の大きさで評価する。

2: 関節包内運動が制限されている場合に適応となる。

3: 関節の遊びが大きい位置で治療を開始する。

4: 治療には緩やかな振幅運動を用いる

5: 複数の関節を同時に治療する。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第49問

倒れている人を見つけたときに最初に行うのはどれか。なお、倒れた瞬間は目撃しておらず、一見して自発運動はみられない。

1: 自動体外式除細動器(AED)を取りに行く。

2: 呼吸の有無を確認する。

3: 大声で他の人を呼ぶ。

4: 人工補助呼吸を行う。

5: 意識を確認する。

- 答え:5

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第50問

理学療法士及び作業療法士法で正しいのはどれか。

1: 理学療法士の理学療法業務独占を規定している。

2: 理学療法士の退職後の守秘義務を規定している。

3: 理学療法士免許は都道府県知事から交付される。

4: 理学療法士が1日で治療できる患者数を規定している。

5: 理学療法士養成施設の修業年限を1年以上と規定している。

- 答え:2

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第51問

関節軟骨で正しいのはどれか。

1: 弾性軟骨である。

2: 再生能力が低い。

3: 滑膜で覆われている。

4: 表面には神経終末が分布する。

5: 豊富な血管によって栄養される。

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第53問

大脳で正しいのはどれか。

1: 中心溝によって左右半球に分けられる。

2: 外側溝によって側頭葉と後頭葉とに分けられる。

3: 鳥距溝によって頭頂葉と後頭葉とに分けられる。

4: 脳梁によって左右半球は連結している。

5: 脳弓によって下垂体は視床下部と連結している。

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第54問

伸張反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

1: α運動線維

2: Ⅰa群求心性線維

3: Ⅰb群求心性線維

4: Ⅲ群求心性線維

5: Ⅳ群求心性線維

- 答え:1 ・2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第55問

心臓で正しいのはどれか。

1: 心臓壁は3層からなる。

2: 大動脈弁は2尖である。

3: 右心室から肺静脈が出る。

4: 卵円窩は心室中隔にある。

5: 健常成人の心臓は約500 gである。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第56問

正しいのはどれか。

1: 眼球外膜は角膜と強膜とからなる。

2: 眼球運動は4種類の外眼筋が行う。

3: 水晶体は虹彩の前面にある。

4: 毛様体は強膜の外側にある。

5: 網膜は硝子体の全面を覆っている。

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第57問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: リンパ管には弁機構が存在しない。

2: 毛細リンパ管は単層の内皮細胞からなる。

3: 胸管は右側の静脈角に合流する。

4: 右腰リンパ本幹は右リンパ本幹に入る。

5: 脾臓はリンパ性器官の1つである。

- 答え:2 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第58問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 気管支には線毛がある。

2: 気管支の分岐角は左よりも右が大きい。

3: 細気管支でガス交換が行われる。

4: 壁側胸膜が肺表面に接している。

5: 縦隔には食道が通っている。

- 答え:1 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第59問

内分泌腺とその位置との組合せで誤っているのはどれか。

1: 上皮小体-甲状腺の前面

2: 下垂体-トルコ鞍上面

3: 松果体-間脳の背面

4: 副腎-腎臓の上面

5: 胸腺-胸骨の背面

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第60問

外胚葉から発生するのはどれか。2つ選べ。

1: 松果体

2: 甲状腺

3: 上皮小体

4: 乳腺

5: 卵巣

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第61問

末梢神経で正しいのはどれか。

1: 節後性交感神経線維は有髄線維である。

2: 大径の運動神経線維は無髄線維である。

3: 無髄線維はSchwann細胞に覆われている。

4: 有髄線維は直径が大きいほど伝導速度が遅い。

5: 神経筋接合部にはノルアドレナリンが含まれている。

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第62問

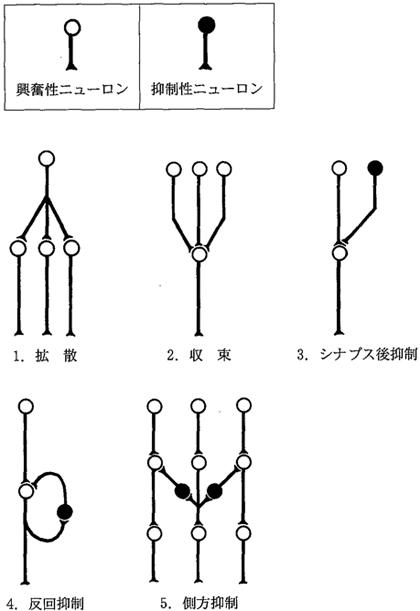

図の名称で誤っているのはどれか。

1: 拡散

2: 収束

3: シナプス後抑制

4: 反回抑制

5: 側方抑制

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第63問

正しいのはどれか。

1: コルチ器官には有毛細胞がある。

2: 耳小骨は鼓膜の音振動を減弱させる。

3: 耳小骨に付着する筋が収縮すると音の伝達は増幅される。

4: 音に対する蝸牛の基底膜の反応は周波数によらず一定である。

5: 有毛細胞の不動毛はどの方向に動いても有毛細胞を脱分極させる。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第64問

ヘモグロビンが酸素を離しにくくなる状態はどれか。

1: 体温の上昇

2: PaCO2の低下

3: 血液pHの低下

4: 血中ケトン体の増加

5: 血中2,3-DPG(ジフォスフォグリセリン酸)の増加

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第65問

ヒトの免疫機構で正しいのはどれか。

1: B細胞は細胞性免疫を担当する。

2: T細胞は活性化して形質細胞となる。

3: マクロファージはT細胞から分化する。

4: ナチュラルキラー細胞は体液性免疫を担当する。

5: ヘルパーT細胞はB細胞を活性化する。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第66問

肝臓の機能でないのはどれか。

1: レニンの分泌

2: 蛋白質の合成

3: ビタミンの貯蔵

4: アルブミンの生成

5: グリコーゲンの合成

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第67問

正しいのはどれか。

1: 排便反射の中枢は腰髄にある。

2: 内肛門括約筋は陰部神経支配である。

3: 外肛門括約筋は骨盤神経支配である。

4: 排便時には直腸平滑筋が弛緩する。

5: 排便時には内肛門括約筋が弛緩する。

- 答え:5

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第68問

体温について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腋窩温は直腸温よりも高い。

2: 体温調節中枢は視床下部にある。

3: 一般に男性は女性よりも皮膚温が低い。

4: ヒトの体表温度は核心温度とも呼ばれている。

5: 体温が低いと筋肉を収縮させて熱を発生させる。

- 答え:2 ・5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第69問

代謝で誤っているのはどれか。

1: 呼吸商(RQ)は摂取する栄養素によって異なる。

2: 特異動的作用(SDA)とは食物摂取後の体温上昇である。

3: 基礎代謝量(BM)は同性、同年齢ならば体表面積に比例する。

4: エネルギー代謝率(RMR)は基礎代謝量を基準とした運動強度である。

5: 代謝当量(MET)は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第70問

肩関節の運動と主動筋との組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲-大円筋

2: 伸展-小円筋

3: 外転-棘上筋

4: 内旋-棘下筋

5: 外旋-肩甲下筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第71問

手で正しいのはどれか。

1: MP関節は1度の運動自由度をもつ。

2: MP関節屈曲の主動筋は浅指屈筋である。

3: PIP関節屈曲の主動筋は深指屈筋である。

4: 母指のCM関節は2度の運動自由度をもつ。

5: 手関節を背屈すると手指の伸展がしやすくなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第72問

片側の収縮時に頭頸部または体幹を反対側へ回旋させるのはどれか。2つ選べ。

1: 内腹斜筋

2: 外腹斜筋

3: 板状筋群

4: 胸鎖乳突筋

5: 後頭下筋群

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第73問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

2: 小児よりも身長に対する重心位置が高い。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前を通る。

4: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

5: 重心線は足関節軸の前方を通る。

- 答え:3 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第74問

正しいのはどれか。

1: 一次運動野は筋緊張の調整に関与する。

2: 運動前野は記憶に基づいた連続運動に関与する。

3: 補足運動野は視覚情報を運動に変換する。

4: 大脳基底核は運動時の感覚情報を中継する。

5: 小脳は無意識的な運動スキルの習得に関与している。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第75問

生理的加齢によって脳の容積が縮小しているときの細胞の状態はどれか。

1: 壊死

2: 化生

3: 萎縮

4: 変性

5: 異形成

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第76問

糖尿病で正しいのはどれか。

1: 膵臓からのインスリンの分泌亢進によって起こる。

2: 糖尿病性腎症では血尿が特徴的である。

3: 診断のために経口ブドウ糖負荷試験を行う。

4: 血糖値が正常ならば尿糖陽性にならない。

5: HbA1Cはインスリン抵抗性の指標になる。

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第77問

慢性閉塞性肺疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 片肺に発症することが多い。

3: 肺気腫では肺胞の破壊を特徴とする。

4: 肺の換気時の気道抵抗が低下している。

5: 酸素取り込みよりも二酸化炭素排出が阻害されやすい。

- 答え:1 ・3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第78問

正しい組合せはどれか。

1: Freud-普遍的無意識

2: Jung-オペラント条件付け

3: Piaget-来談者中心療法

4: Rogers-自由連想法

5: Winnicott-移行対象

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第79問

自転車の乗り方などの熟練に関連する記憶はどれか。

1: エピソード記憶

2: プライミング

3: 手続き記憶

4: 展望記憶

5: 意味記憶

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第80問

人物の描かれた絵を見せて物語を連想させる心理検査はどれか。

1: 人物描画法

2: 文章完成法

3: 絵画統覚検査

4: ロールシャッハテスト

5: ベントン視覚記銘検査

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第81問

心理療法で正しいのはどれか。

1: 陽性転移の出現を目標とする。

2: 逆転移を認識したときは治療を中止する。

3: 自律訓練法では不安階層表を作成させる。

4: 絵画療法は統合失調症急性期に有効である。

5: バイオフィードバックはオペラント条件付けを用いた手法である。

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第82問

国際生活機能分類(ICF)で正しいのはどれか。

1: 対象範囲を障害者としている。

2: 参加制約という用語は使用しない。

3: 環境因子は生活機能に大きく影響する。

4: 活動とは生活へのかかわりあいを指す。

5: 病因論的な枠組みから健康状態を分類している。

- 答え:3

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第83問

痙縮が出現するのはどれか。

1: 多発筋炎

2: 多発性硬化症

3: 腕神経叢麻痺

4: 急性灰白髄炎(ポリオ)

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第84問

筋疾患で正しいのはどれか。

1: Duchenne型ジストロフィーは中枢神経系形態異常を伴う。

2: Becker型ジストロフィーは5歳までに発症する。

3: 顔面肩甲型ジストロフィーは腰臀部の筋から発症する。

4: 筋強直性ジストロフィーはミオトニアがみられる。

5: 肢帯型ジストロフィーはミオパシー顔貌がみられる。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第85問

膝関節疾患の症状とその説明との組合せで誤っているのはどれか。

1: キャッチング-運動時に引っかかりを感じる。

2: 膝くずれ-荷重時に膝がガクッと折れそうになる。

3: ロッキング-膝が一定の角度で屈伸不能になる。

4: 伸展不全-自動的な完全伸展が不能となる。

5: 弾発現象-膝の中でものが動く感じがする。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第86問

骨壊死を起こしやすいのはどれか。

1: 上腕骨外科頸骨折

2: 肘頭骨折

3: 中手骨骨折

4: 大腿骨頸部内側骨折

5: 踵骨骨折

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第87問

Osgood-Schlatter病で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 運動時痛がある。

2: 女児の罹患率が高い。

3: 大腿骨顆部に圧痛がある。

4: 大腿四頭筋筋膜に部分断裂を生じる。

5: 骨端線の閉鎖以降に症状は消失しやすい。

- 答え:1 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第88問

関節リウマチでみられないのはどれか。

1: 関節の亜脱臼

2: 腱鞘滑膜の炎症

3: 関節軟骨の破壊

4: 関節内の結晶析出

5: 関節周囲の腱断裂

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第89問

中心性頸髄損傷の特徴はどれか。

1: 20歳代に多い。

2: 大きな外力によって生じる。

3: 頸椎の脱臼骨折を伴う。

4: 知覚麻痺は重度である。

5: 下肢よりも上肢の運動障害が著しい。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第90問

神経筋接合部の障害が病態の中心である疾患はどれか。

1: ボツリヌス中毒症

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 急性散在性脳脊髄炎

4: Guillain-Barré症候群

5: Charcot-Marie-Tooth病

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第91問

障害によって翼状肩甲をきたすのはどれか。

1: 肩甲上神経

2: 肩甲背神経

3: 肩甲下神経

4: 長胸神経

5: 内側胸筋神経

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第92問

胸郭出口症候群の成因に関係するのはどれか。2つ選べ。

1: 胸骨

2: 鎖骨

3: 上腕骨

4: 第1肋骨

5: 第1胸椎

- 答え:2 ・4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第93問

急性心筋梗塞で誤っているのはどれか。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 不整脈を伴うことが多い。

3: 心電図ではST上昇がみられる。

4: 血中の白血球数の増加がみられる。

5: ニトログリセリンの舌下投与が治療に有効である。

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第94問

内分泌機能と疾患との組合せで正しいのはどれか。

1: 甲状腺機能低下 - 尿崩症

2: 下垂体前葉機能亢進 - クレチン病

3: 下垂体後葉機能低下 - 糖尿病

4: 副腎皮質機能亢進 - Cushing症候群

5: 副腎髄質機能亢進 - Basedow病

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第95問

加齢によって増加するのはどれか。

1: 夜間尿量

2: 腰椎骨密度

3: 左室駆出率

4: 動脈血酸素分圧

5: 最大酸素摂取量

- 答え:1

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第96問

統合失調症で予後良好に関連する因子はどれか。

1: 陰性症状

2: 急性の発症

3: 早い発症年齢

4: 神経学的症状

5: 統合失調症の家族歴

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第97問

認知症で記銘力低下と関連して出現する妄想はどれか。

1: 被毒妄想

2: 心気妄想

3: 罪業妄想

4: 憑きもの妄想

5: もの盗られ妄想

- 答え:5

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第98問

うつ病でみられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 自閉

2: 幻視

3: 妄想

4: 昏迷

5: 途絶

- 答え:3 ・4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第99問

てんかん発作にみられて、失神にみられないのはどれか。

1: 意識消失

2: 脳波異常

3: 前駆症状

4: 低血圧

5: 健忘

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第100問

薬剤とその典型的副作用との組合せで正しいのはどれか。

1: 抗うつ薬-不安発作

2: 抗不安薬-脱力

3: 抗精神病薬-幻覚

4: 抗てんかん薬-錐体外路症状

5: Parkinson病治療薬-無月経

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する