作業療法士国家試験:第55回午後の過去問

第55回午後:第1問

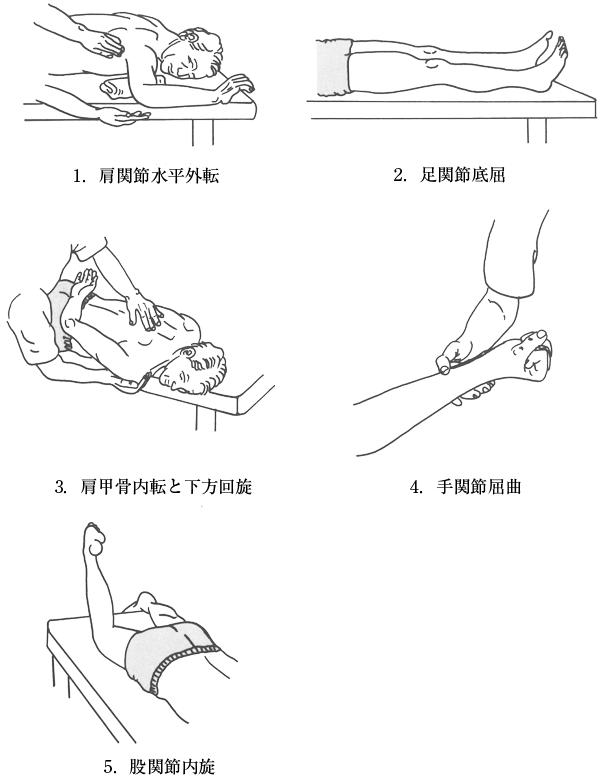

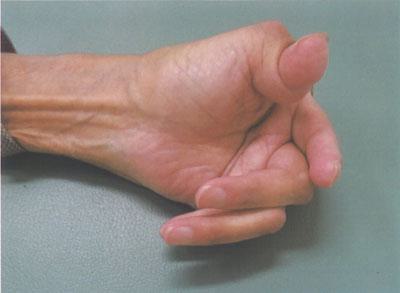

Danielsらの徒手筋力テスト(段階3)を図に示す。検査肢位で正しいのはどれか。ただし、関節可動域には異常がないものとする。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第2問

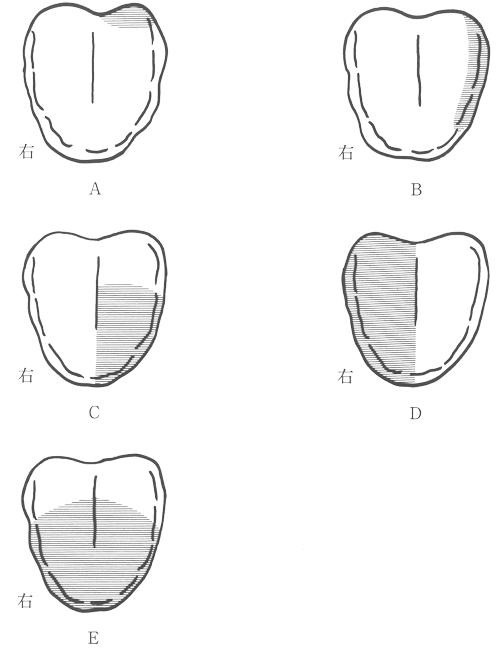

42歳の女性。左の末梢性顔面神経麻痺と診断された。味覚の異常を訴えている。舌の異常部位を網かけにした図を示す。症状がみられる部位として正しいのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第3問

54歳の男性。勤務中に突然の気分不快を訴え病院を受診し、脳梗塞による左片麻痺にて入院となった。妻と子供との3人暮らしで家事は妻が担っていた。職業は会社員で事務仕事を行い、会社までは電車で通勤していた。3か月が経過して、ADLは自立し、患者は復職を希望するようになった。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅴで病院内外の杖歩行は自立している。認知機能に明らかな問題はない。この時点でのIADL評価で優先すべきなのはどれか。

1: 買い物

2: 公共交通機関の利用

3: 食事の用意

4: 火の始末

5: ベッドメイキング

- 答え:2

- 解説:この患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していたため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、買い物の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は復職を希望しており、病前は電車で通勤していた。そのため、公共交通機関の利用について優先的に評価することが適切である。

- 病前から家事は妻が担っていたため、食事の用意の評価を優先する必要性は低い。

- 患者は職場で事務仕事を行っていたため、火の始末が必要な業務とは考えにくい。評価を優先する必要性は低い。

- 病前から家事は妻が担っていたことがわかり、事務仕事であるため、ベッドメイキングは仕事上も必要ないと思われる。評価を優先する必要性は低い。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第4問

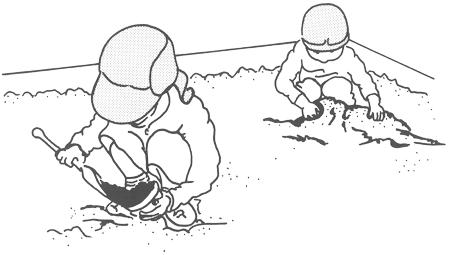

2人の幼児が砂場で遊ぶ様子を図に示す。遊びの発達段階で正しいのはどれか。

1: ごっこ遊び

2: 傍観者遊び

3: 平行遊び

4: 連合遊び

5: 協調遊び

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第5問

69歳の男性。慢性心不全。心肺運動負荷試験の結果を受け、主治医から3 METsまでの運動制限の指示があった。選択する活動で適切なのはどれか。

1: 屋内の掃除

2: 家具の運搬

3: ペンキ塗り

4: 階段を上がる

5: 歩行(107 m/分)

- 答え:1

- 解説:この問題では、慢性心不全の患者に対して3 METsまでの運動制限が指示されているため、適切な活動を選択する必要があります。METsは、基礎代謝率に対する運動の強度を示す指標で、1 METは安静時の酸素消費量に相当します。

- 屋内の掃除は、3.0 METsの活動であり、指示された運動制限の範囲内で適切な活動です。

- 家具の運搬は、6.0 METsの活動であり、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- ペンキ塗りは、室内や家具の仕上げ塗装の場合3.3 METs、家の外壁塗装の場合5.0 METsの活動であり、どちらの場合も指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 階段を上がるのは、8.0 METsの活動であり、指示された運動制限を大幅に超えているため、適切な活動ではありません。

- 歩行(107 m/分)は、かなり速い速度での平地歩行であり、5.0 METsの活動であるため、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第6問

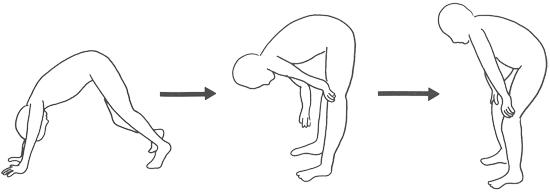

Duchenne型筋ジストロフィーの患者が床から立ち上がる様子を図に示す。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類によるステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ4

3: ステージ5

4: ステージ6

5: ステージ8

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第8問

58歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅣ、クラス3。左手の写真を示す。使用する装具で正しいのはどれか。

1: ナックルベンダー

2: Oppenheimer型装具

3: IP関節伸展補助指装具

4: タウメル継手式手関節装具

5: PEライト製手関節軟性装具

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

30歳の女性。上腕切断標準断端。上腕義手は差し込み式ソケット、8字ハーネス、複式コントロールケーブルシステム、随意開き式能動フックで構成されている。適合判定の際、肘90°屈曲位で手先具が完全には開かなかった。原因として考えられるのはどれか。

1: フックのゴムが弱い。

2: ケーブルハウジングが短かすぎる。

3: 残存肢の肩甲帯の筋力が低下している。

4: 前腕支持部のトリミングが不良である。

5: 切断肢の肩関節の回旋可動域に制限がある。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第10問

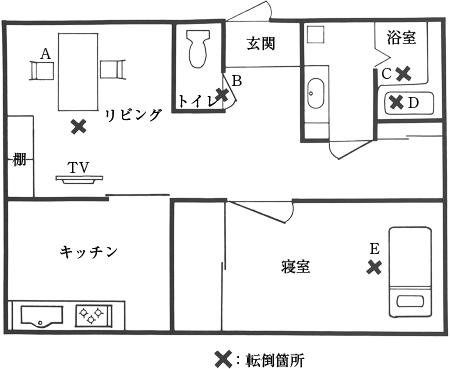

72歳の男性。Parkinson病でHoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。60歳代前半に発症し、投薬治療で経過観察されていたが、小刻み歩行やすくみ足が出現し、1日複数回転倒するようになってきている。特に方向転換を必要とする箇所での転倒が多い。自宅の見取り図を示す。転倒防止のための対応で誤っているのはどれか。

1: リビングでは椅子(A)を使用する。

2: トイレの扉(B)を引き戸に改修する。

3: 浴室の入り口側の壁の洗い場と浴槽の間(C)に縦手すりを設置する。

4: 浴槽内(D)に台を設置する。

5: ベッドへのアプローチのために床(E)にテープで目印をつける。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

87歳の男性。脳血管障害の後遺症により週1回の訪問作業療法を行っている。訪問時、85歳の妻が「家で介護することがつらい。疲れた」と暗い顔でため息をついている。訪問作業療法士の対応で正しいのはどれか。

1: 妻に精神科の受診を勧める。

2: 近隣の入所施設の空き情報を伝える。

3: 患者へ妻に甘えすぎないように話す。

4: 訪問介護事業所に利用開始を依頼する。

5: ケアマネージャーに妻の状況を報告する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、高齢の介護者が疲労している状況に対して、訪問作業療法士がどのような対応をすべきかを問うています。妻の気持ちを受容し、状況を確認し、専門家に相談し、解消法を選択する手順が考えられます。

- 妻は介護のつらさと疲労を訴えていますが、受診すべき病的状態かどうかは問題文からはわかりません。まずは他のチームメンバーに報告して状況を確認するべきです。

- 入所施設の空き情報を伝える前に、まずはケアマネージャーや他の支援者と情報を共有し、介護負担軽減のための手段を検討するべきです。

- 問題文には患者が妻に甘えているとの情報はなく、まずは状況を確認し、その後に対処するべきです。

- 訪問介護事業所の利用開始にはケアマネージャーが作成するケアプランの変更手続きが必要です。妻の状況を他職種と確認し、相談したうえで利用すべきサービスを選択するべきです。

- ケアマネージャーは患者本人と家族の諸問題を把握する役割があります。妻の状況を報告することで、適切な支援が受けられるようになります。正しい対応です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第13問

46歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。発症後7か月が経過し、認知機能はMMSEが24点、軽度の注意障害を認めている。既に退院し、父母と同居している。発症前は内装業に従事していたが、同職での復職が困難であることから、就労移行支援による雇用を目指している。作業療法士が患者に実施する内容で正しいのはどれか。

1: 就労準備は課題がなくなるまで続ける。

2: 雇用されたら支援が終了となる。

3: 実際の場面での職業評価を行う。

4: 雇用条件通りの就業を目指す。

5: 通勤は付き添いを前提とする。

- 答え:3

- 解説:就労移行支援は障害者総合支援法に基づく就労支援サービスで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものである。利用期間は原則2年以内に制限される。

- 就労移行支援の利用期間は原則2年以内に制限される。完全に課題がなくなるまで続けることは困難であり、患者の技能と就労条件をすり合わせて就労に備えるように支援する。

- 就労移行支援では、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行うため、雇用されたら支援が終了となるわけではない。

- 正しい選択肢。就労移行支援では、生産活動や職場体験などの活動の機会の提供を行い、実際の業務内容に則した場面で職業評価を行う。

- 就労移行支援では、求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓を行うが、雇用条件通りの就業を目指すものではない。作業療法士は産業医やカウンセラーとも相談し、雇用条件を患者の能力に見合うように調整し、就職に繋げられるように支援する。

- この患者は、右片麻痺の程度が上下肢いずれもBrunnstrom法ステージでⅤと軽度であり、高次脳機能障害もMMSE24点と軽度である。通勤距離や経路にもよるが、付き添いなしでも通勤できる可能性もあるため、付き添いを前提とする必要はない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第15問

26歳の女性。通勤途中に2人が亡くなる交通事故を目撃した。数日後から睡眠障害、集中力の低下、現実感の変化などの症状が生じ、また、交通事故の起きた場所を避け、事故の夢を繰り返しみるようになった。これらの症状は3週後には消退した。考えられるのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: パニック障害

4: 急性ストレス障害

5: PTSD〈外傷後ストレス障害〉

- 答え:4

- 解説:この患者は交通事故を目撃し、その後症状が現れたものの3週間で消退した。急性ストレス障害は外傷的な出来事から1か月以内に症状が治まる特徴があり、この症例に一致する。

- 解離性障害は過去の記憶や自己の同一性意識などの統合が失われる症状が特徴で、この症例には当てはまらない。

- 強迫性障害は繰り返し浮かぶ考え(強迫観念)が苦悩をもたらし、不合理な行動を繰り返す症状が特徴で、この症例には当てはまらない。

- パニック障害はパニック発作と予期不安により生活に支障をきたす状態で、この症例には当てはまらない。

- 急性ストレス障害は強い身体的・精神的ストレスによって引き起こされ、外傷後1か月以内に症状が治まる特徴がある。この症例は急性ストレス障害に一致する。

- PTSDはストレスが終わった後も心気状態や不安状態が持続的に続くもので、通常は数週から6か月以内の潜伏期間を経て発症する。この症例は症状が3週間で消退したため、PTSDではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第16問

37歳の男性。日頃から職場での待遇に不満を感じており、たまたま入ったパチンコ店で大勝してから、パチンコを繰り返すようになった。負けを繰り返す中、妻に黙って娘の学資保険を解約するなどしてお金をつぎ込んでいた。その後も借金を繰り返すがやめられず、借金に気づいた妻から「このままだと離婚する」と言われ、妻の勧めで精神科を受診し、病的賭博(ギャンブル障害)の診断を受けた。この障害の特徴で正しいのはどれか。

1: 生活のストレスはパチンコの衝動に影響しない。

2: アルコール・薬物依存症を合併しやすい。

3: 一般人口の1割に同様の問題がみられる。

4: 女性では思春期に発症することが多い。

5: 女性に多い。

- 答え:2

- 解説:病的賭博(ギャンブル障害)は、賭博を繰り返すことで生活が破綻し、多額の負債や法律問題が生じる障害です。ストレスが強まると賭博の衝動が増強し、アルコール・薬物依存症や他の精神障害を合併しやすい傾向があります。一般人口の1%に病的賭博が見られ、男性に多く、女性は遅い時期に発症することが多いです。

- 選択肢1は間違いです。ギャンブル障害による賭博の衝動は、生活のストレスが強まると増強する傾向があります。

- 選択肢2は正しいです。ギャンブル障害患者は、アルコール・物質使用障害やうつ病・双極性障害、非社会性パーソナリティ障害、境界性パーソナリティ障害などを合併しやすい傾向があります。

- 選択肢3は間違いです。疫学的研究によると、一般人口の3~5%に賭博の問題が、1%には病的賭博が見出されるとされています。

- 選択肢4は間違いです。ギャンブル障害は、女性の場合、思春期よりも遅い時期に発症することが多いです。一方、男性は、思春期に発症することが多いです。

- 選択肢5は間違いです。ギャンブル障害患者の大多数が男性であり、女性の割合は低いです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第17問

34歳の女性。掃除と整理整頓が趣味というほど几帳面な性格である。職場での昇進によって仕事量が増え、そのため夜遅くまで残り、懸命にこなすように努力していた。しばらくして、抑うつ状態になり、早朝覚醒、体重減少などの身体症状も出現し、精神科を受診した。抑うつ気分は朝方に強く、夕方に軽くなる傾向が認められる。この患者でみられやすいのはどれか。

1: まわりくどく説明する。

2: 他人からの依頼を断れない。

3: 早朝から友人に電話をかける。

4: 他人からの評価を気にしない。

5: 不必要なものをいろいろと買い込む。

- 答え:2

- 解説:この患者は、朝方に強い抑うつ状態、早朝覚醒、体重減少などがみられることから、うつ病と考えられる。うつ病患者は、本来もっている執着性格や几帳面さから、責任感が強いことが多い。そのため、他者からの依頼も断れない傾向がある。

- まわりくどく説明することは、知能障害やてんかん性性格変化でみられやすい。この患者の症状からは、うつ病が考えられるため、選択肢1は正しくない。

- 他人からの依頼を断れないことは、うつ病患者にみられる特徴である。彼らは本来もっている執着性格や几帳面さから、責任感が強いことが多い。そのため、他者からの依頼も断れない傾向がある。この患者の症状からも、うつ病が考えられるため、選択肢2が正しい。

- 早朝から友人に電話をかけるなど、相手の状況を考えずに行動を起こすのは、双極性障害の躁病相でみられる。この患者の症状からは、うつ病が考えられるため、選択肢3は正しくない。

- うつ病患者は、人との上下関係に気を遣いすぎたり、他者評価に対する過剰な意識や依存がみられたりする傾向がある。この患者の症状からも、うつ病が考えられるため、選択肢4は正しくない。

- 不必要なものをいろいろと買い込むなど、乱費、浪費傾向を生じるのは、双極性障害の躁病相でみられる。この患者の症状からは、うつ病が考えられるため、選択肢5は正しくない。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第18問

21歳の女性。衝動的に食器を割ったり、自身の手首を切ったりするなどの行為が続いたため精神科病院へ入院となった。夜になると両親に電話し、自分を見捨てるのではないかと脅迫的に責めたてた。また主治医を罵倒し、椅子を投げつけるなどの暴力を振るった後すぐに「先生はすばらしいお医者さんですからどうか治してください」と泣きながら懇願することもあった。この患者の作業療法を行う上で適切でないのはどれか。

1: 患者の退行的な言動を受け入れる。

2: 作業療法以外の治療状況を把握する。

3: 作業療法士の中に生じてくる感情を自覚する。

4: 行動化による自己破壊的な結果を患者に説明する。

5: 患者、作業療法士の双方が守るべき規則を明確にする。

- 答え:1

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害であると考えられる。作業療法を行う上で適切でないのは、患者の退行的な言動を受け入れることである。境界性パーソナリティ障害患者に対しては、明確な枠組みを提供し、治療契約を重視することが重要である。

- 患者の退行的な言動を受け入れることは適切でない。境界性パーソナリティ障害患者の退行的な言動を許容すると、問題行動がエスカレートしやすいため、明確な枠組みを提供することが重要である。

- 作業療法以外の治療状況を把握することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者は、不安定な対人関係がみられ、ときに対人操作があり、関わっている人によって対応が異なる場合がある。そのため、作業療法以外の治療状況も十分に把握する必要がある。

- 作業療法士の中に生じてくる感情を自覚することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者に対する関わりでは、治療者も、患者の両極端な言動によって感情に影響を受けることがある。治療者として対応を検討するため、できるだけ冷静に自分の関わり方や気持ちの動きを自覚して振り返ることが重要である。

- 行動化による自己破壊的な結果を患者に説明することは適切である。境界性パーソナリティ障害患者は、分離や喪失に対する精神病的な退行、自己破壊的な退行を生じやすい。患者の行動化に対しては、行動の背景にある感情に理解を示しつつも、行った行動に対しては「行ってはいけない」ということを明示する必要がある。

- 患者、作業療法士の双方が守るべき規則を明確にすることは適切である。境界性パーソナリティ障害患者に対する作業療法では、枠組みを明確にし、患者の要求のままに変更に応じないようにする。恒常的な関係性を保てない患者に対しての「治療契約」として重要である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

28歳の男性。統合失調症で6か月前に精神科病院に措置入院歴がある。その後退院し、自治体による退院後支援計画に基づいて外来でフォローされていたが、2か月前から抗精神病薬の服薬が不規則になり、幻聴の増悪がみられた。自傷行為はなく、家族をはじめ周囲の人間に対して手をあげるようなことはないが「薬は飲むな」という幻聴に左右されてこの1週間は全く服薬しておらず、一昨日から一睡もできていない。両親が「担当医に相談しよう」と勧めてなんとか外来受診をさせたが、精神保健指定医から入院を勧められてもかたくなに拒否を続けている。この患者の現在の状況において適切な入院形態はどれか。

1: 任意入院

2: 応急入院

3: 医療保護入院

4: 緊急措置入院

5: 医療観察法による入院

- 答え:3

- 解説:この患者は自傷他害行為がなく、本人の同意が得られないが家族の同意が得られる状況であるため、医療保護入院が適切な入院形態となります。

- 任意入院は、入院を必要とする精神障害者で、入院について本人の同意がある者が対象となる。この患者は、本人の同意が得られないため、適応外である。

- 応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象となる。この患者の家族は、患者に治療を勧めていることから、家族等の同意は得られると考えられるため、適応外である。

- 医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが、任意入院を行う状態にない者が対象となる。精神保健指定医(または特定医師)の診察と家族等のうちのいずれかの者の同意が必要である。この患者は、自傷他害のおそれがなく、入院に対する本人の同意は得られないが、家族などの同意が得られると考えられるため、医療保護入院の適応となる。

- 緊急措置入院は、入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者が対象となる。急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名でよいが、入院期間は72時間以内に制限される。この患者は、自傷他害のおそれがないため、適応外である。

- 医療観察法による入院は、心神喪失または心神耗弱の状態で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った者が対象である。この患者は、重大な他害行為は行っていないため、適応外である。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第21問

疾病の指標で、罹患期間が長くなると高くなるのはどれか。

1: 死亡率

2: 致命率

3: 有病率

4: 罹患率

5: 累積罹患率

- 答え:3

- 解説:疾病の指標には死亡率、致命率、有病率、罹患率、累積罹患率などがあります。罹患期間が長くなると高くなる指標は有病率です。

- 死亡率は、観察集団内の各個人が単位観察期間内に死亡する危険の大きさを示す指標であり、罹患期間とは直接関係ありません。

- 致命率は、目的とする疾患に罹った者のうち、その病気で死亡する者の割合であり、罹患期間とは直接関係ありません。

- 有病率は、ある一時点において、疾病を有している者の割合であり、罹患期間が長くなると、ある一時点でみた時、該当の疾病を有している者の割合は増加するため、正しい選択肢です。

- 罹患率は、ある瞬間における疾病発生の起こりやすさの指標であり、罹患期間とは直接関係ありません。

- 累積罹患率は、一定期間における、ある集団内の疾病発生をした人の割合を表す指標であり、罹患期間とは直接関係ありません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第22問

財布を何度も鞄から出し入れし、そわそわと落ち着かない行動がみられる。この行動のMaslowの欲求階層モデルにおける欲求段階はどれか。

1: 安全欲求

2: 承認欲求

3: 認知欲求

4: 生理的欲求

5: 自己実現欲求

- 答え:1

- 解説:Maslowの欲求階層モデルでは、人間の欲求は5段階に分けられ、基本的な欲求を満たすことで次の段階の欲求が生じる。財布を何度も鞄から出し入れし、そわそわと落ち着かない行動は、安全欲求に該当する。

- 安全欲求は、危険を回避し、心身の安全を確保したいと願うものである。財布を何度も鞄から出し入れし、そわそわと落ち着かないのは、安全欲求に該当するため、この選択肢が正しい。

- 承認欲求は、自分が価値ある存在だと認められたいと願うものである。財布を何度も鞄から出し入れする行動は、承認欲求とは関係がないため、この選択肢は間違いである。

- 認知欲求は、出来事を合理的に解釈したいと思うことである。しかし、Maslowの欲求階層モデルには認知欲求は存在しないため、この選択肢は間違いである。

- 生理的欲求は、食事、排泄、睡眠など、生命維持に不可欠なものである。財布を何度も鞄から出し入れする行動は、生理的欲求とは関係がないため、この選択肢は間違いである。

- 自己実現欲求は、自分の能力や個性などを発揮し、自己の成長を図りたいと願うものである。財布を何度も鞄から出し入れする行動は、自己実現欲求とは関係がないため、この選択肢は間違いである。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第23問

作業活動の分析で誤っているのはどれか。

1: 必要とされる技能を示す。

2: 使用する道具を示す。

3: 作業耐久性を示す。

4: 工程で分類する。

5: 所要時間を示す。

- 答え:3

- 解説:作業活動の分析では、対象者の目標に合わせた課題を整理し、必要な技能、使用する道具、工程の分類、所要時間などを記録する。作業耐久性は作業活動の分析の対象ではない。

- 選択肢1は正しい。作業活動の分析では、必要とされる技能について、運動・感覚・認知・感情・社会性・文化などに分けて記録する。

- 選択肢2は正しい。作業活動の分析では、使用する道具を示すことが重要であり、分析の対象となる。

- 選択肢3は誤りである。作業耐久性は作業活動の分析の対象ではない。作業耐久性は、作業者がどれだけ長時間作業を続けられるかを示す指標であり、作業活動の分析とは別の概念である。

- 選択肢4は正しい。作業活動の分析では、作業の工程を順序や内容として示すことが重要である。

- 選択肢5は正しい。作業活動の分析では、所要時間を示すことが重要であり、分析の対象となる。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第24問

骨折と損傷を受ける可能性がある筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 鎖骨骨折――――――小胸筋

2: 橈骨遠位端骨折―――方形回内筋

3: 上腕骨外科頸骨折――棘上筋

4: 上腕骨骨幹部骨折――烏口腕筋

5: 橈尺骨骨幹部骨折――第2背側骨間筋

- 答え:5

- 解説:この問題では、骨折と筋損傷の関係について考えます。骨折が起こると、周囲の筋肉にも影響が及び、損傷を受ける可能性があります。選択肢で示された骨折と筋肉の組み合わせの中で、誤っているものを選ぶ問題です。

- 小胸筋は、第2(3)~5肋骨前面から起始し、肩甲骨烏口突起に停止します。鎖骨骨折では、外側骨片が大・小胸筋によって引かれ、転位することがあります。このため、筋損傷を受ける可能性があるため、選択肢1は正しいです。

- 方形回内筋は、尺骨前面遠位1/4から起始し、橈骨前面遠位1/4に停止します。橈骨遠位1/4に付着するため、橈骨遠位端骨折の際に損傷を受ける可能性があるため、選択肢2は正しいです。

- 棘上筋は、肩甲骨棘上窩、棘上筋膜内面から起始し、上腕骨大結節上部、肩関節包に停止します。上腕骨頭を関節窩に対して引きつけ、下垂時の唯一の懸垂作用筋であるため、上腕骨外科頸骨折の際に負担がかかり、損傷を受ける可能性があるため、選択肢3は正しいです。

- 烏口腕筋は、肩甲骨烏口突起から起始し、上腕骨内側面中央部、内側上腕筋間中隔に停止します。上腕骨内側面に停止するため、上腕骨骨幹部骨折の際に損傷を受ける可能性があるため、選択肢4は正しいです。

- 第2背側骨間筋は、第2、3指中手骨背側面から起始し、指背腱膜を介して第2指の基節骨底、中節骨底、末節骨底に停止します。背側骨間筋は手内筋であり、橈尺骨骨幹部骨折の際に損傷を受ける可能性は低いため、選択肢5は誤りです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第25問

嚥下造影検査と比べて嚥下内視鏡検査が適しているのはどれか。

1: 誤嚥の評価

2: 嚥下反射の評価

3: 食道機能の評価

4: 声帯運動の評価

5: 咀嚼機能の評価

- 答え:4

- 解説:嚥下造影検査と嚥下内視鏡検査は、それぞれ異なる方法で嚥下機能を評価する検査です。嚥下造影検査はエックス線透視下で行われ、嚥下内視鏡検査は鼻咽腔喉頭ファイバースコープを用いて行われます。適している評価項目が異なります。

- 誤嚥の評価は、嚥下内視鏡検査でも行えなくはないが、嚥下造影検査のほうが評価しやすい。また、両検査を組合せて評価するとよい。

- 嚥下反射の評価は、嚥下造影検査では可能ですが、嚥下内視鏡検査ではホワイトアウト現象のため、残留などから推察することしかできません。

- 食道機能の評価は、嚥下造影検査では可能ですが、嚥下内視鏡検査では不可能です。

- 声帯運動の評価は、嚥下内視鏡検査が適しています。喉頭部を上部から観察できるため、声帯を観察することができます。嚥下造影検査では、声帯自体の観察が困難です。

- 咀嚼機能の評価は、嚥下内視鏡検査では推察しかできませんが、嚥下造影検査では口腔期の評価が可能であり、検査食の動態の観察によって咀嚼の状態を評価できます。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第26問

関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩水平伸展―― 30°

2: 肘屈曲――――120°

3: 手背屈―――― 50°

4: 股内転―――― 30°

5: 足底屈―――― 45°

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、関節可動域測定の運動方向と参考可動域角度(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)が正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは肩水平伸展―― 30°と足底屈―――― 45°です。

- 肩水平伸展(水平外転)の基本軸は肩峰を通る矢状面への垂直線、移動軸は上腕骨であり、肩関節は90°外転位とします。参考可動域は30°で正しいです。

- 肘屈曲の基本軸は上腕骨、移動軸は橈骨であり、前腕は回外位にて実施します。しかし、参考可動域は145°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 手背屈の基本軸は橈骨、移動軸は第2中手骨であり、前腕は中間位とします。しかし、参考可動域は70°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 股内転の基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線、移動軸は大腿中央線(上前腸骨棘より膝蓋骨中心を結ぶ線)であり、背臥位で骨盤を固定し、下肢は外旋しないようにします。また、反対側の下肢を屈曲挙上し、その下を通して内転させます。しかし、参考可動域は20°であるため、この選択肢は正しくありません。

- 足底屈の基本軸は腓骨への垂直線、移動軸は第5中足骨であり、膝関節屈曲位で行います。参考可動域は45°で正しいです。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第27問

評価の説明で正しいのはどれか。

1: FIMでは全介助の場合は0点である。

2: WeeFIMの対象年齢は5か月未満である。

3: Barthel Indexでは100点の場合は独居可能である。

4: 障害高齢者の日常生活自立度判定基準では全介助の場合はランクCである。

5: 老研式活動能力指標では日常生活動作に関する13項目を他者が観察して評価する。

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第28問

ICFの環境因子で正しいのはどれか。

1: ライフスタイル

2: 介護保険制度

3: 教育歴

4: 生活感

5: 趣味

- 答え:2

- 解説:ICFの環境因子は、物的環境や社会的環境、人々の社会的態度による環境を構成する因子であり、個人因子とは異なる。この問題では、選択肢2の介護保険制度が環境因子に該当する。

- ライフスタイルは個人因子に含まれるため、環境因子ではありません。

- 介護保険制度は社会的環境に関連するため、ICFの環境因子に該当します。正しい選択肢です。

- 教育歴は個人の能力や知識に関連するため、個人因子に含まれます。環境因子ではありません。

- 生活感は個人の感覚や価値観に関連するため、個人因子に含まれます。環境因子ではありません。

- 趣味は個人の興味や好みに関連するため、個人因子に含まれます。環境因子ではありません。また、趣味自体は活動におけるレクリエーションとレジャーに含まれることもあります。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第29問

Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅱ――肘関節90°屈曲位で前腕を回内・回外ができる。

2: 上肢Ⅲ――腕を側方水平位に挙上することができる。

3: 手指Ⅳ――手指集団伸展が十分にでき、様々な握りができる。

4: 下肢Ⅴ――立位で踵を床につけたまま足関節を背屈することができる。

5: 下肢Ⅵ――立位で股関節伸展位での膝関節屈曲ができる。

- 答え:4

- 解説:Brunnstrom法ステージは、脳卒中患者の運動機能回復を評価するための方法で、上肢、手指、下肢に分けてステージが設定されている。各ステージでは、特定の随意運動が可能になる。

- 上肢Ⅱは痙縮の発現期であり、肘関節90°屈曲位での前腕回内・回外は上肢Ⅳで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 上肢Ⅲは痙縮が最強となるステージで、腕の側方水平位挙上は上肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 手指Ⅳでは横つまみが可能であるが、手指集団伸展や様々な握りは手指Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 下肢Ⅴでは立位で股関節を伸展したまま、膝関節の屈曲が可能であり、立位で患側足部を少し前方に出し、膝関節を伸展したまま、足関節の背屈が可能であるため、この選択肢は正しい。

- 下肢Ⅵでは立位で股関節の外転が可能であり、座位で下腿の内旋、外旋が可能であるが、立位で股関節伸展位での膝関節屈曲は下肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第30問

小児の評価領域と検査の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 粗大運動――――GMFM

2: 視知覚機能―――Erhardt(エアハート)発達学的視覚評価

3: 感覚統合機能――Kohs立方体組合せテスト

4: 知的機能――――WISC-Ⅳ

5: 日常生活能力――新S-M社会生活能力検査

- 答え:1 ・4

- 解説:この問題では、小児の評価領域とそれに対応する検査を正しく組み合わせることが求められています。正しい組み合わせは、1:粗大運動――――GMFMと2:視知覚機能―――Erhardt(エアハート)発達学的視覚評価です。

- 粗大運動は、体の大きな筋肉を使って行う運動のことで、GMFM(Gross Motor Function Measure)は、その評価に用いられる検査です。この組み合わせは正しいです。

- 視知覚機能は、視覚情報を処理し理解する能力のことで、Erhardt発達学的視覚評価はその評価に用いられる検査です。この組み合わせは正しいです。

- 感覚統合機能は、複数の感覚情報を統合し、適切な反応を行う能力のことです。しかし、Kohs立方体組合せテストは知的機能を評価する検査であり、感覚統合機能の評価には適していません。この組み合わせは間違いです。

- 知的機能は、思考や理解、判断などの能力のことで、WISC-Ⅳ(Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition)はその評価に用いられる検査です。しかし、この問題では2つの正しい組み合わせを選ぶ必要がありますので、この選択肢は正しくありません。

- 日常生活能力は、日常生活で必要な基本的なスキルや機能のことです。新S-M社会生活能力検査はその評価に用いられる検査ですが、この問題では2つの正しい組み合わせを選ぶ必要がありますので、この選択肢は正しくありません。また、WeeFIM(Functional Independence Measure for Children)も日常生活能力を評価する検査として知られています。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第31問

糖尿病の三大合併症による症状はどれか。

1: う歯

2: 血尿

3: 昏睡

4: 失明

5: 吐血

- 答え:4

- 解説:糖尿病の三大合併症は網膜症、腎症、神経障害であり、これらの合併症による症状が問われています。正解は失明で、糖尿病性網膜症が進行すると失明することがあります。

- う歯は糖尿病の慢性合併症として歯周病を生じやすいことと関連がありますが、三大合併症には含まれません。

- 血尿は糖尿病性腎症に関連する症状ですが、血尿を認めることはほとんどなく、三大合併症による症状としては不適切です。

- 昏睡は糖尿病の急性合併症である糖尿病ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖状態に関連する症状ですが、三大合併症による症状ではありません。

- 失明は糖尿病性網膜症が進行すると発生することがあり、糖尿病の三大合併症の一つである網膜症による症状です。これが正解です。

- 吐血は高血糖や代謝性アシドーシスを認める場合に急性壊死性食道炎などにより発生することがありますが、糖尿病の三大合併症との直接的関連はありません。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第32問

要因と症状の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 血液粘稠度低下―――――静脈血栓

2: 循環血漿量低下―――――起立性低血圧

3: 最大酸素摂取量増加―――運動耐容能の低下

4: 血清アルブミン値低下――褥瘡

5: 骨への物理的応力増加――骨萎縮

- 答え:2 ・4

- 解説:この問題では、要因と症状の組み合わせが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、循環血漿量低下と起立性低血圧、血清アルブミン値低下と褥瘡です。

- 血液粘稠度低下は、静脈血栓の要因とはなりません。静脈血栓の要因には、血液凝固阻止因子低下やうっ血、組織因子の産生・放出、血液凝固因子活性上昇などがあります。血液粘稠度が亢進した場合に動脈・静脈血栓の要因となります。

- 循環血漿量低下は、起立性低血圧の要因となります。急性の起立性低血圧の要因には、循環血漿量低下や長期臥床、副腎機能不全などがあります。この選択肢は正しいです。

- 最大酸素摂取量増加は、運動耐容能の低下の要因とはなりません。運動耐容能の低下の要因には、慢性心不全などがあります。最大酸素摂取量が増加した場合は、運動耐容能は増加します。

- 血清アルブミン値低下は、褥瘡の要因となります。褥瘡発生の要因には、低栄養や炎症、低蛋白による腎機能低下、感染症による全身のエネルギー消耗などがあります。栄養状態の評価として、血清アルブミン値も用いられ、一般に、3.5 g/dL以下の場合に褥瘡発生リスクが高いとされる。この選択肢は正しいです。

- 骨への物理的応力増加は、骨萎縮の要因とはなりません。骨萎縮の要因には、不動(骨への物理的応力は減少する)などがあります。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第33問

ロコモティブシンドローム改善のためのスクワットの方法で正しいのはどれか。

1: 閉眼して行う。

2: 閉脚して行う。

3: 手は体側につける。

4: 膝がつま先よりも前に出ないように曲げる。

5: 膝関節を曲げて殿部を床にできるだけ近づける。

- 答え:4

- 解説:ロコモティブシンドローム改善のためのスクワットでは、膝がつま先よりも前に出ないように曲げることが重要です。これにより、膝への負担を軽減し、効果的な筋力トレーニングが行えます。

- スクワットは開眼で行うのが適切です。閉眼して行うとバランスを崩しやすく、効果的なトレーニングができない場合があります。

- スクワットの際、下肢は肩幅より少し広めに広げ、つま先を30°程度ずつ開くのが適切です。閉脚で行うと、膝への負担が増える可能性があります。

- スクワットの際に手を体側につける必要性はありません。手は自由に動かしてバランスを取ることができます。また、スクワットが困難な場合は、椅子に腰掛け、机に手を着いて立ち座りの動作を繰り返すことができます。

- 膝がつま先よりも前に出ないように曲げることが正しいスクワットの方法です。これにより、膝への負担を軽減し、効果的な筋力トレーニングが行えます。

- スクワットの際、膝は浅めに曲げ、直角以上にしないことが重要です。これにより、膝を痛めないように留意することができます。膝関節を曲げて殿部を床にできるだけ近づける方法は、膝への負担が増える可能性があります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第34問

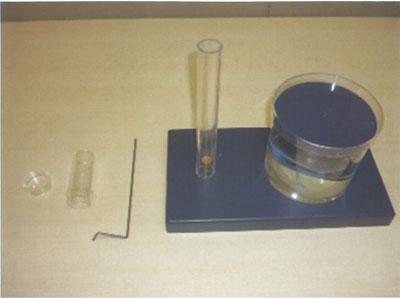

ある道具の写真を示す。この道具を用いて行う高次脳機能障害評価法はどれか。

1: CBS

2: MFT

3: BADS

4: STEF

5: SLTA

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第36問

障害者総合支援法について、各市町村で行う地域生活支援事業に含まれるのはどれか。

1: 介護給付

2: 訓練等給付

3: 自立支援医療

4: 補装具の給付

5: 日常生活用具の給付・貸与

- 答え:5

- 解説:障害者総合支援法における地域生活支援事業は、障害者や障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な形態で効果的・効率的に実施される。市町村地域生活支援事業には、日常生活用具の給付・貸与が含まれる。

- 介護給付は、市町村の自立支援給付に含まれるため、地域生活支援事業には含まれません。

- 訓練等給付は、市町村の自立支援給付に含まれるため、地域生活支援事業には含まれません。

- 自立支援医療は、市町村の自立支援給付に含まれるため、地域生活支援事業には含まれません。

- 補装具の給付は、市町村の自立支援給付に含まれるため、地域生活支援事業には含まれません。

- 日常生活用具の給付・貸与は、市町村地域生活支援事業の必須事業の一つであり、障害者や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援するために行われます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第37問

悪性腫瘍の緩和ケア主体の時期のリハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 呼吸困難の軽減は得られない。

2: 運動療法をすることで心理面が改善する。

3: 運動療法をすることで倦怠感は改善しない。

4: 疼痛緩和にマッサージは長期的効果がある。

5: 運動療法をすることで疼痛の改善は得られない。

- 答え:2

- 解説:緩和ケア主体の時期のリハビリテーションでは、運動療法やポジショニング、リラクセーションなどを行うことで、患者の心理面や倦怠感、疼痛などの症状が改善されることが知られています。

- 選択肢1は間違いです。緩和ケア主体の時期であっても、ポジショニングやリラクセーションを行うことで、呼吸困難の軽減がみられることがあります。

- 選択肢2は正しいです。運動療法とカウンセリングの併用やリハビリテーションの実施は、それらを行わない群と比較して、精神的機能の側面、心理的側面を改善させることが報告されています(推奨グレードA)。

- 選択肢3は間違いです。緩和ケア対象がん患者に対するサーキットトレーニングを中心とした運動療法は、倦怠感を改善するので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。

- 選択肢4は間違いです。末期がん患者に対するマッサージ、特に足マッサージは疼痛緩和の即時効果があるので、行うよう勧められることがあります(推奨グレードB)。ただし、長期的効果については明確ではありません。

- 選択肢5は間違いです。がん患者に対する運動療法により、疼痛閾値の上昇を引き起こす可能性があるとされ、一定の改善が得られることが報告されています。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第38問

地域作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ハイリスクアプローチは地域への波及効果が高い。

2: 地域住民への健康教育はヘルスプロモーションである。

3: コンサルテーションモデルによる地域との関わりがある。

4: MTDLPでは「基本チェックリスト」に基づき計画を立てる。

5: ポピュレーションアプローチは個別的治療が必要な人を対象とする。

- 答え:2 ・3

- 解説:地域作業療法では、地域住民への健康教育やコンサルテーションモデルによる地域との関わりが重要です。ハイリスクアプローチやポピュレーションアプローチは、地域作業療法とは異なるアプローチであり、MTDLPは基本チェックリストとは関係がありません。

- ハイリスクアプローチは、リスクの高い個人を対象にしたアプローチであり、地域への波及効果が高いとは言えません。この選択肢は正しくありません。

- 地域住民への健康教育はヘルスプロモーションであり、地域作業療法の一部です。健康教育を通じて、地域住民の健康状態の向上や維持が図られます。この選択肢は正しいです。

- コンサルテーションモデルによる地域との関わりは、地域作業療法の一部です。地域住民や関係者と連携し、地域のニーズに応じた支援を行うことが重要です。この選択肢は正しいです。

- MTDLPでは、「聞き取りシート」や「興味・関心チェックシート」、「マネジメントシート」などを用いて評価しますが、「基本チェックリスト」は関係ありません。基本チェックリストは、各自治体が行う介護予防事業のために厚生労働省が作成したものです。この選択肢は正しくありません。

- ポピュレーションアプローチは、一次予防で健康増進や環境整備などによる集団全体への効果的な働きかけを行います。個別的治療が必要な人を対象とするのではなく、集団全体を対象としています。この選択肢は正しくありません。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第39問

せん妄で正しいのはどれか。

1: 夜間には出現しない。

2: 環境変化で生じやすい。

3: 高度の意識混濁を伴う。

4: 記憶障害を伴うことはない。

5: 老年者より若年者に出現しやすい。

- 答え:2

- 解説:せん妄は一過性の精神症状で、夜間に出現しやすく、環境変化によって生じやすい。意識混濁や記憶障害を伴うことがあり、老年者に出現しやすい。

- 選択肢1は間違いです。せん妄は夜間に出現しやすいことが一般的です。

- 選択肢2は正しいです。せん妄は環境変化によって生じやすく、特に睡眠や覚醒リズムを障害する環境要因の変化が影響します。

- 選択肢3は間違いです。せん妄は軽い意識障害が加わった状態であり、高度の意識混濁を伴うわけではありません。

- 選択肢4は間違いです。せん妄は一過性の認知機能低下を伴い、その中には記憶障害も含まれます。

- 選択肢5は間違いです。せん妄は老年者に出現しやすく、高齢が準備因子とされています。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第40問

精神作用物質使用による精神障害について正しいのはどれか。

1: 幻覚が必発する。

2: アルコールは耐性を生じない。

3: モルヒネは身体依存を生じる。

4: 医薬品によるものは含まれない。

5: 急激な精神作用物質の摂取で離脱症状が生じる。

- 答え:3

- 解説:精神作用物質使用による精神障害は、幻覚を生じるものもあるが必ずしも必発するわけではない。また、アルコールやモルヒネは耐性や依存が生じることがあり、医薬品の依存症も含まれる。急激な摂取ではなく、長期にわたる摂取をやめると離脱症状が現れる。

- 幻覚が必ずしも必発するわけではない。精神作用物質には幻覚を生じるものもあるが、必ずしもすべての精神作用物質が幻覚を引き起こすわけではない。

- アルコールは長期の摂取により耐性が形成され、身体依存が生じることがある。このため、選択肢2は誤りである。

- 正しい選択肢である。モルヒネは多幸感や陶酔感、絶頂感などを生じる。耐性、精神依存、身体依存ともに急速に形成される。

- 精神作用物質使用による精神障害には、睡眠薬や抗不安薬などの医薬品の依存症も含まれる。このため、選択肢4は誤りである。

- 急激な精神作用物質の摂取ではなく、長期にわたる摂取をやめると離脱症状が現れる。このため、選択肢5は誤りである。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第41問

向精神薬内服中の精神疾患患者に錐体外路症状、無月経、体重増加、起立性低血圧が同時にみられた。最も疑われる原因薬剤はどれか。

1: 抗酒薬

2: 抗うつ薬

3: 抗不安薬

4: 抗精神病薬

5: 抗てんかん薬

- 答え:4

- 解説:この問題では、錐体外路症状、無月経、体重増加、起立性低血圧が同時にみられる精神疾患患者の原因薬剤を特定することが求められています。これらの症状は抗精神病薬の副作用として知られており、最も疑われる原因薬剤は抗精神病薬です。

- 抗酒薬は肝臓の分解機能を一時的に低下させるため、飲酒後に顔が赤くなったり、吐き気や頭痛を引き起こすことがありますが、この問題で挙げられた症状とは関係がありません。

- 抗うつ薬の副作用には便秘、かすみ眼、眠気、めまい、起立性低血圧、発汗、洞性徐脈などがありますが、錐体外路症状や無月経、体重増加といった症状は含まれていません。

- 抗不安薬の副作用には眠気、倦怠感、脱力感、ふらつき、めまい、口渇、悪心などがありますが、錐体外路症状や無月経、体重増加といった症状は含まれていません。

- 抗精神病薬の副作用には錐体外路症状、起立性低血圧、自律神経症状、食欲増進、肥満などがあります。また、高プロラクチン血症により月経不順や無月経、乳汁分泌を引き起こすこともあります。この問題で挙げられた症状がすべて含まれているため、最も疑われる原因薬剤は抗精神病薬です。

- 抗てんかん薬の副作用には眠気、意識水準の低下、発疹、歯肉増殖、多毛、悪心、嘔吐、食欲低下、便秘、下痢、再生不良性貧血、白血球減少症、催奇形性などがありますが、錐体外路症状や無月経、体重増加といった症状は含まれていません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第42問

心因性偽発作が疑われる患者における発作症状の観察の際に重要でないのはどれか。

1: 咬舌

2: 流涙

3: 尿失禁

4: 四肢の外傷

5: チアノーゼ

- 答え:2

- 解説:心因性偽発作はてんかん発作に似た症状を示すが、身体的・生理学的な発症機序がない。真のてんかん発作との鑑別が重要で、てんかん発作で見られる症状が観察のポイントとなる。

- 咬舌は、強直間代発作などのてんかん発作で見られるが、心因性偽発作では見られないため、重要な観察点である。

- 流涙は、強直間代発作などのてんかん発作では見られないが、心因性偽発作では見られることがある。このため、重要でない観察点である。

- 尿失禁は、強直間代発作などのてんかん発作で見られるが、心因性偽発作では見られないため、重要な観察点である。

- 四肢の外傷は、強直間代発作などのてんかん発作で見られるが、心因性偽発作では見られないため、重要な観察点である。

- チアノーゼは、強直間代発作などのてんかん発作で見られるが、心因性偽発作では見られないため、重要な観察点である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第43問

Alzheimer型認知症の進行度をADL障害の程度から評価するのはどれか。

1: Behave-AD

2: DASC-21

3: MoCA-J

4: FAST

5: MMSE

- 答え:4

- 解説:Alzheimer型認知症の進行度をADL障害の程度から評価するのはFunctional Assessment Staging(FAST)である。FASTは、Alzhheimer型認知症の重症度をステージ1(認知機能の障害なし)~7(非常に高度の認知機能低下)で評価する観察式の評価法で、認知症の進行度を客観的に評価できる。

- Behave-ADは、Alzheimer型認知症患者の行動・心理症状を評価するための尺度であり、ADL障害の程度から進行度を評価するものではない。

- DASC-21は、認知症患者の心理・社会的ストレスを評価するための尺度であり、ADL障害の程度から進行度を評価するものではない。

- MoCA-Jは、軽度認知機能低下のスクリーニングツールであり、ADL障害の程度から進行度を評価するものではない。注意機能、集中力、実行機能、記憶、言語、視空間認知、概念的思考、見当識について、約10分で評価することができる。

- FASTは、Alzheimer型認知症の進行度をADL障害の程度から評価するための尺度である。ステージ1(認知機能の障害なし)からステージ7(非常に高度の認知機能低下)までの7段階で評価し、観察式の評価法で認知症の進行度を客観的に評価できる。

- MMSEは、簡便な認知機能検査であり、ADL障害の程度から進行度を評価するものではない。検査項目は、見当識、記銘、計算、書写、図形模写などの11項目から構成される。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第44問

作業療法の面接における直面化の説明で正しいのはどれか。

1: 話の中で疑問に思ったことを尋ねて会話を促進する。

2: 話の中に含まれる無意識的な意味を指摘する。

3: 話の矛盾点を指摘して問題点を明らかにする。

4: 話から感じられる情緒的な面を言葉で返す。

5: 話の不明確な点を尋ねて明らかにする。

- 答え:3

- 解説:直面化は、患者の心的葛藤が伺えるものの、言葉として表現されない場合に、葛藤を伺せる態度について話題にしたり、葛藤によって生じている話の矛盾点を指摘したりする技法である。

- 選択肢1は正しくありません。治療者が疑問に思ったことを尋ねて会話を促進する技法は、質問である。

- 選択肢2は正しくありません。患者の話のなかに含まれる無意識的な意味を指摘する技法は、解釈であり、精神力動的精神療法で用いられる。

- 選択肢3は正しいです。直面化は、患者の心的葛藤が伺えるものの、言葉として表現されない場合に、葛藤を伺せる態度について話題にしたり、葛藤によって生じている話の矛盾点を指摘したりする技法である。

- 選択肢4は正しくありません。患者から伝わってくる情緒的、感情的なものを患者に伝える技法は、反映である。

- 選択肢5は正しくありません。患者の話や治療者の話のなかの不明瞭な点を尋ねることで問題点や解決方法を明らかにしていく技法は、明確化である。

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第45問

うつ病の治療で正しいのはどれか。

1: 電気けいれん療法は自殺の危険度が低いときに行う治療である。

2: 回復を早めるため、気晴らしに旅行に出かけることを積極的に促す。

3: 抗うつ薬使用開始後、数日経っても効果が出なければ速やかに薬剤を変更する。

4: 患者の負担を減らすため、人生における重大な決定は速やかに行うよう指導する。

5: 自殺予防のため、希死念慮の確認は急性期だけでなく回復期にも行う必要がある。

- 答え:5

- 解説:うつ病の治療には薬物療法や心理療法が主に用いられるが、自殺予防も重要な要素である。回復期にも自殺の危険が高まるため、希死念慮の確認が必要である。

- 電気けいれん療法は自殺の危険度が高いときや、昏迷などで薬物療法が困難なとき、慢性化している場合などに行われる。この選択肢は誤りである。

- うつ病患者は精神的なエネルギーがなく、気晴らしを楽しむことができないため、旅行を積極的に促すことは逆効果になる可能性がある。この選択肢は誤りである。

- 抗うつ薬の効果が現れるまでには1、2週間を要するため、数日で効果が出ないからといって薬剤を変更するべきではない。この選択肢は誤りである。

- うつ病では判断力や決断力が低下しているため、重要な問題の決定は先延ばしさせた方がよい。この選択肢は誤りである。

- うつ病患者の自殺の危険は、抑うつ状態の時期より回復期に高まる。患者との関わりの初期から、「自殺念慮は病的気分から生じるもので、病気が治れば消える」ことを伝え、早まった行動をとらないように約束を交わす必要がある。この選択肢が正しい。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第46問

心理的な外傷体験後の早期介入法として適切なのはどれか。

1: デブリーフィング

2: 心理的応急処置

3: 集団精神療法

4: 生活技能訓練

5: 精神分析療法

- 答え:2

- 解説:心理的な外傷体験後の早期介入法として適切なのは心理的応急処置である。これは、外傷体験を受けた人々に対して、直後の感情や反応を適切に処理し、回復を促すための支援を行う方法である。

- デブリーフィングは、外傷体験後に行われるグループベースのインターベンションであるが、研究によっては効果が不確かであり、場合によっては悪影響を及ぼすことがあるため、早期介入法としては適切ではない。

- 心理的応急処置は、外傷体験後の早期介入法として適切である。これは、外傷体験を受けた人々に対して、直後の感情や反応を適切に処理し、回復を促すための支援を行う方法である。

- 集団精神療法は、複数の人々が一緒に治療を受ける方法であるが、心理的な外傷体験後の早期介入法としては適切ではない。なぜなら、集団療法は個々の状況に対応できないことがあり、早期介入には個別の対応が求められるためである。

- 生活技能訓練は、社会生活に困難を抱える対象者に対し、ソーシャルスキル(社会技能)と呼ばれるコミュニケーション技術を向上させ解決しようとするものであるが、心理的な外傷体験後の早期介入法としては適切ではない。

- 精神分析療法は、無意識の中に無理に抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、自由連想法を用いてその葛藤を明らかにすることで、症状の改善を目指す方法であるが、心理的な外傷体験後の早期介入法としては適切ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第47問

強迫性障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 自由度の高い作業を提供する。

2: 正確さを必要とする作業を提供する。

3: 強迫行為が始まれば作業を中止させる。

4: 強迫行為の原因についての洞察を促す。

5: 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行う。

- 答え:1

- 解説:強迫性障害の患者に対する作業療法では、ルールや決まりが少ない作業活動が適しており、患者が自分の課題に対して良い評価を与えられるようにすることが重要です。

- 自由度の高い作業は、強迫性障害患者に適しています。散歩やダンス、茶話会などの活動は、決まりやルールが少なく、患者が自分の課題に対して良い評価を与えられるようになります。

- 正確さを必要とする作業は、完全主義の傾向がある強迫性障害患者には適さず、細かなことへのこだわりが強まる危険があります。このため、選択肢2は適切ではありません。

- 強迫行為が始まっても、作業を中止させる必要はありません。患者に強迫症状があっても、できる課題があることに自らが良い評価を与えられるようにすることが重要です。選択肢3は適切ではありません。

- 強迫行為が不合理であることは、患者自身もわかっているため、洞察を促す必要はありません。原因ではなく、その不合理性によって生活が障害されていることに違和感をもってもらうことが望ましい。選択肢4は適切ではありません。

- 作業工程の確認が患者一人では困難な場合でも、作業療法士のみで行うのではなく、患者と一緒に行うようにする。作業療法士が患者の努力や小さな活動の成果を適切に認めることで、自己評価を高められるように促す。選択肢5は適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第48問

広汎性発達障害の説明で正しいのはどれか。

1: 女児に多い。

2: 育児方法が発症に影響する。

3: 障害は成人期までには消失する。

4: 社会的コミュニケーションの障害はない。

5: 小児期崩壊性障害は正常な発達の後に出現する。

- 答え:5

- 解説:広汎性発達障害は、対人社会関係や言語などのコミュニケーションに質的障害が見られる症状で、脳の器質的異常が原因とされています。特徴的な症状は5歳以内に現れ、成人期以降も続くことが多いです。

- 選択肢1は間違いです。広汎性発達障害に含まれる小児自閉症やAsperger症候群は、女児よりも男児に多いです。

- 選択肢2は間違いです。広汎性発達障害は育児方法によるものではなく、脳の器質的異常が原因とされています。

- 選択肢3は間違いです。広汎性発達障害の特徴的症状は通常5歳以内に現れ、成人期以降も続くことが多いです。

- 選択肢4は間違いです。広汎性発達障害は、社会的コミュニケーションの質的障害が見られる症状です。

- 選択肢5は正しいです。小児期崩壊性障害は、2歳までの正常な発達の後に出現し、言葉や技能が失われるなどの症状が見られます。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第49問

Alzheimer型認知症で正しいのはどれか。

1: まだら認知症の特徴を示す。

2: 症状の経過は階段状の増悪を示す。

3: 認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現する。

4: 神経原線維変化はタウ蛋白の細胞外沈着により起こる。

5: 現在では認知症治療薬を使用することで根本的治療も望める。

- 答え:3

- 解説:Alzheimer型認知症は、老人斑の形成により神経細胞が死滅し、脳が萎縮することで認知症症状が出現する。老人斑は非認知症者にもみられるが、認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現する。

- まだら認知症の特徴は血管性認知症であり、Alzheimer型認知症ではない。

- 症状の経過が階段状の増悪を示すのは血管性認知症であり、Alzheimer型認知症ではない。

- 認知症症状は老人斑の形成より遅れて出現するので、この選択肢は正しい。老人斑は非認知症者にもみられるが、神経細胞が死滅し、脳が萎縮するまで時間がかかるため、認知症症状は遅れて出現する。

- Alzheimer型認知症における神経原線維変化は、過剰リン酸化タウ蛋白凝集による神経脱落により生じる。この選択肢は、タウ蛋白の細胞外沈着と説明しているため、間違いである。

- 現在のAlzheimer型認知症治療薬は、症状の進行を遅らせることができるが、根本的な治療はまだ望めない。この選択肢は誤りである。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第50問

統合失調症の家族心理教育において適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 家族を精神疾患の原因ととらえる。

2: 精神分析理論に基づいて行われる。

3: 家族の対処能力が向上することを目指す。

4: 再発防止効果についての科学的根拠がある。

5: EE〈expressed emotion〉を高める指導を行う。

- 答え:3 ・4

- 解説:統合失調症の家族心理教育では、家族の対処能力を向上させることを目指し、再発防止効果についての科学的根拠がある。家族心理教育では、EE(expressed emotion)を低下させることを目指す。

- 家族を精神疾患の原因と捉えるのは適切ではない。家族心理教育では、家族の対処能力を向上させることを目指す。

- 精神分析理論に基づいて行われるのではなく、家族心理教育では、家族の対処能力を向上させることを目指す。

- 家族の対処能力が向上することを目指すのは、統合失調症の家族心理教育において適切な方法である。

- 再発防止効果についての科学的根拠があるのは、統合失調症の家族心理教育において適切な方法である。

- EE(expressed emotion)を高める指導を行うのではなく、家族心理教育ではEEを低下させることを目指す。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第51問

大脳基底核に分類されるのはどれか。

1: 視床

2: 上丘

3: 被殻

4: 下垂体

5: 歯状核

- 答え:3

- 解説:大脳基底核は、大脳髄質内にある灰白質塊で、主要領域は尾状核、被殻、淡蒼球の3つの神経核からなる。それぞれの選択肢は、異なる脳の部位や機能を持っている。

- 視床は大脳基底核ではなく、間脳に含まれる視床脳の約4/5を占める多数の神経核の複合体である。

- 上丘は大脳基底核ではなく、中脳の中脳蓋にある半球状の膨らみで、視神経線維の一部を受けて、主に眼球運動や視覚反射に関与する。

- 被殻は大脳基底核の一部で、大脳半球レンズ核の外側半に位置する。このため、選択肢3が正解である。

- 下垂体は大脳基底核ではなく、蝶形骨の下垂体窩に位置する。

- 歯状核は大脳基底核ではなく、小脳の出力核である小脳核の一つである。小脳核にはこのほか、室頂核や球状核、栓状核がある。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第52問

外胚葉から発生するのはどれか。2つ選べ。

1: 乳腺

2: 卵巣

3: 甲状腺

4: 松果体

5: 上皮小体

- 答え:1 ・4

- 解説:胚発生の過程で、外胚葉、中胚葉、内胚葉という3つの胚葉が形成されます。これらの胚葉はそれぞれ異なる組織や器官に発展します。外胚葉から発生するのは乳腺と松果体です。

- 乳腺は外胚葉から発生します。外胚葉は皮膚や神経系などの組織に発展し、乳腺は皮膚の一部として発達します。

- 卵巣は間違いで、中胚葉から発生します。中胚葉は筋肉、骨、血管、生殖器官などの組織に発展します。

- 甲状腺は間違いで、内胚葉から発生します。内胚葉は消化器官、呼吸器官、内分泌腺などの組織に発展します。

- 松果体は正解で、外胚葉から発生します。松果体は脳の一部であり、神経系の組織に発展する外胚葉から分化します。

- 上皮小体は間違いで、内胚葉から発生します。上皮小体は内分泌腺の一種であり、内胚葉から分化する組織に発展します。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第53問

中間楔状骨に接するのはどれか。

1: 距骨

2: 脛骨

3: 舟状骨

4: 踵骨

5: 腓骨

- 答え:3

- 解説:中間楔状骨は足根骨の一つで、内側・中間・外側楔状骨の中で最も小さい骨です。中間楔状骨に接するのは舟状骨で、足の内側に位置します。

- 距骨は中間楔状骨には接しておらず、足根骨の中で最も上に位置し、下腿の骨を支える役割を果たしています。

- 脛骨は下腿骨の内側に位置する長管骨であり、中間楔状骨とは接していません。

- 舟状骨は正解で、中間楔状骨に接しており、足の内側に位置します。内側から、内側・中間・外側楔状骨との3つの関節面が連続して並びます。

- 踵骨は足根骨の中で最も大きく、前後に長い不規則な直方体ですが、中間楔状骨とは接していません。前面には立方骨と関節するための立方骨関節面があります。

- 腓骨は下腿骨の外側に位置する長管骨であり、中間楔状骨とは接していません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第54問

筋皮神経支配の筋はどれか。2つ選べ。

1: 肘筋

2: 棘下筋

3: 三角筋

4: 烏口腕筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:4 ・5

- 解説:筋皮神経支配の筋は烏口腕筋と上腕二頭筋です。筋皮神経は上肢の筋肉の一部を支配しており、烏口腕筋と上腕二頭筋がその例です。

- 肘筋は筋皮神経支配ではなく、橈骨神経支配です。肘筋は上腕骨外側上顆の後面から起始し、尺骨近位部の橈側面に停止します。

- 棘下筋は筋皮神経支配ではなく、肩甲上神経支配です。棘下筋は肩甲骨棘下窩や棘下筋膜内面から起始し、上腕骨大結節後面の中部や肩関節包に停止します。

- 三角筋は筋皮神経支配ではなく、腋窩神経支配です。三角筋は肩甲骨肩甲棘後部や肩峰中部、鎖骨外側1/3の領域から起始し、上腕骨三角筋粗面に停止します。

- 烏口腕筋は筋皮神経支配で正しいです。烏口腕筋は肩甲骨烏口突起から起始し、上腕骨内側面の中央部や内側上腕筋間中隔に停止します。

- 上腕二頭筋は筋皮神経支配で正しいです。長頭は肩甲骨関節上結節、短頭は肩甲骨烏口突起から起始し、橈骨粗面や一部は薄い上腕二頭筋腱膜となって前腕筋膜の内側近位面に放散します。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第55問

冠状動脈で正しいのはどれか。

1: 大動脈弁の心室側から出る。

2: 左右の冠状動脈は吻合しない。

3: 左冠状動脈は房室結節に血液を送る。

4: 右冠状動脈は前下降枝と回旋枝に分かれる。

5: 左冠状動脈は心室中隔前方2/3に血液を送る。

- 答え:5

- 解説:冠状動脈は心臓に酸素と栄養を供給する動脈で、左冠状動脈と右冠状動脈の2つがあります。それぞれの冠状動脈は、大動脈弁の末梢から出て、心臓の様々な部分に血液を送ります。

- 選択肢1は間違いです。冠状動脈は大動脈弁の末梢から出るので、心室側ではありません。

- 選択肢2は間違いです。冠状動脈では、動脈の末梢部に吻合が存在するが、吻合の太さが十分でなく、一方の動脈枝が閉塞するとその分布領域に壊死が生じる(機能的終動脈)。

- 選択肢3は間違いです。左冠状動脈は、回旋枝と前室間枝に分岐し、左心房、左心室、心室中隔の大部分(前2/3)に分布するが、房室結節には血液を送らない。

- 選択肢4は間違いです。右冠状動脈は、冠状溝を右回りに走行して心臓後面に達し、後室間枝となって心尖に向かう。前下降枝と回旋枝は左冠状動脈の分岐です。

- 選択肢5は正しいです。左冠状動脈は、回旋枝と前室間枝に分岐し、左心房、左心室、心室中隔の大部分(前2/3)に血液を送ります。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第56問

動脈と触知可能な部位との組合せで誤っているのはどれか。

1: 上腕動脈―――上腕二頭筋後内側縁

2: 橈骨動脈―――前腕掌側面の外側遠位部

3: 大腿動脈―――Scarpa三角内

4: 足背動脈―――足背の長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間

5: 後脛骨動脈――外果後方

- 答え:5

- 解説:この問題では、動脈と触知可能な部位の組み合わせが正しいかどうかを判断する必要があります。正しい組み合わせは、動脈がその部位を通っていて、触診によって確認できることを意味します。

- 上腕動脈は、大胸筋下縁で烏口腕筋と上腕二頭筋の内側後縁に沿って下行し、腋窩の中央に向かう。上腕動脈は、すべての部位で触知可能であるため、この組み合わせは正しいです。

- 橈骨動脈は、上腕二頭筋の停止腱の深層から腕橈骨筋の深層を通り、腕橈骨筋の停止腱と橈側手根屈筋の停止腱の間を下行する。前腕掌側面の外側遠位部の、腕橈骨筋の停止腱と橈側手根屈筋の停止腱の間で触知可能であるため、この組み合わせは正しいです。

- 大腿動脈は、鼠径部の中点と大腿骨内転筋結節とをらせん状に結んだ線上に位置し、内転筋腱裂孔の高さで膝窩動脈に移行する。大腿三角(Scarpa三角)を通る部位で触知できるほか、縫工筋内側縁のすぐ内側を外側後方へ向かって圧迫することでも触知可能であるため、この組み合わせは正しいです。

- 足背動脈は、後脛骨動脈から移行した部分で、足背の長母指伸筋腱と長指伸筋第2趾腱の間で触知可能であるため、この組み合わせは正しいです。

- 後脛骨動脈は、長趾屈筋の外側を走行する。ヒラメ筋上縁付近で触知できるほか、下腿後面の脛骨内果とアキレス腱との間で触知可能である。しかし、外果後方では触知できないため、この組み合わせは誤りです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第57問

胃について正しいのはどれか。

1: 幽門は食道に連なる。

2: 胃切痕は大弯側にある。

3: 胃体の下端部を胃底という。

4: 噴門は第1腰椎の右側にある。

5: 胃の大弯は大網を介して横行結腸と結合する。

- 答え:5

- 解説:胃は消化器系の一部であり、食物の消化と栄養素の吸収を行う。胃には幽門、胃切痕、胃底、噴門、大弯などの構造がある。

- 幽門は胃の出口であり、十二指腸に連なる。食道に連なるのは噴門である。

- 胃切痕は胃の右縁(小弯側)の下1/3の部位にあるくぼみで、大弯側ではない。

- 胃底は噴門より上方の横隔膜へ向かってドーム状に隆起した部位であり、胃体の下端部ではない。胃体の下端部は幽門部である。

- 噴門は胃の入口であり、第11胸椎の左側に位置する。第1腰椎の右側にあるのは幽門である。

- 胃の大弯は大網を介して横行結腸と結合する。大網は巨大な前垂れ状の腹膜で、臍より下方まで垂れ下がり、横行結腸と連結し、さらに横行結腸間膜へ移行する。この選択肢が正しい。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第58問

泌尿器について正しいのはどれか。

1: 尿管口は膀胱尖に開く。

2: 尿管内部には逆流防止弁がある。

3: 男性の尿道は女性に比べて短い。

4: 男性の尿道は前立腺を貫いている。

5: 内尿道口は膀胱三角の中央に開く。

- 答え:4

- 解説:泌尿器に関する知識を問う問題で、正しい選択肢は男性の尿道が前立腺を貫いていることを示す選択肢4です。

- 尿管口は膀胱底の尿管口に開口し、膀胱尖は膀胱の前方に向いた部分であるため、選択肢1は間違いです。

- 尿管内部に逆流防止弁は存在しないが、尿管が膀胱壁を斜めに貫いているため、同部位が弁の働きをする。選択肢2は間違いです。

- 男性の尿道は長さ約15~20 cmであり、女性の尿道は長さが約3~4 cmで、男性よりも短い。選択肢3は間違いです。

- 正しい選択肢である選択肢4は、男性の尿道が内尿道口に始まり、下行して前立腺を貫くことを示しています。

- 内尿道口は膀胱三角の前部に位置し、膀胱三角は左右の尿管口と内尿道口に囲まれた部分で膀胱底に位置する。選択肢5は間違いです。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第59問

内耳に含まれるのはどれか。

1: 鼓室

2: 耳管

3: キヌタ骨

4: 膜半規管

5: アブミ骨筋

- 答え:4

- 解説:内耳は、聴覚と平衡感覚を司る部分で、膜迷路と骨迷路から構成されています。膜半規管は内耳の膜迷路に含まれる構造で、平衡感覚に関与しています。

- 鼓室は中耳に含まれる構造で、鼓膜と耳小骨を含んでいます。内耳とは異なる部分に位置しているため、正解ではありません。

- 耳管は中耳に含まれる構造で、鼓室と咽頭腔を連絡する管です。気圧の平衡を保つ役割がありますが、内耳には含まれません。

- キヌタ骨は耳小骨の一つで、中耳に含まれます。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨の順に並んでおり、鼓膜の振動を増幅して内耳に伝える役割がありますが、内耳には含まれません。

- 膜半規管は内耳の膜迷路に含まれる構造で、平衡感覚に関与しています。骨半規管の内部に同形で存在し、卵形嚢に開口しています。このため、正解は選択肢4です。

- アブミ骨筋は中耳に含まれる筋肉で、アブミ骨に付着しています。非常に強大な爆発音などが入ってきた場合、瞬間的にアブミ骨筋がフリーズして振動をブロックし、強大音が内耳に伝わらないようにする役割がありますが、内耳には含まれません。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第60問

Scarpa三角の内で触知できる筋はどれか。2つ選べ。

1: 大腿直筋

2: 恥骨筋

3: 腸腰筋

4: 内閉鎖筋

5: 梨状筋

- 答え:2 ・3

- 解説:Scarpa三角(大腿三角)は、縫工筋、長内転筋、鼠径靱帯で構成されるくぼみで、恥骨筋と腸腰筋が触知できる。

- 大腿直筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、下前腸骨棘や寛骨臼上縁から起始し、膝蓋骨底や脛骨粗面に停止する。

- 恥骨筋はScarpa三角内で触知可能であり、恥骨櫛から起始し、大腿骨恥骨筋線(小転子遠位方で粗線内・外側唇の中間部をほぼ垂直に走る)に停止する。

- 腸腰筋はScarpa三角内で触知可能であり、腸骨窩から起始し、大腿骨小転子に停止する。また、大腰筋は、第12胸椎~第4腰椎の椎体と椎間円板、すべての腰椎の肋骨突起、第12肋骨から起始し、大腿骨小転子に停止する。

- 内閉鎖筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、寛骨内面の閉鎖膜とその周囲の骨から起始し、大腿骨転子窩上部に停止する。

- 梨状筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、仙骨前面で第2~4前仙骨孔の周辺、仙結節靱帯から起始し、大腿骨大転子内側縁に停止する。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第61問

細胞について誤っているのはどれか。

1: 細胞膜は二重膜である。

2: 細胞膜は主にリン脂質から構成される。

3: ミトコンドリアではATP生成を行っている。

4: リボソームは蛋白質とDNAから構成される。

5: Na+−K+ポンプにより細胞内のNa+は低く保たれる。

- 答え:4

- 解説:この問題では、細胞に関する基本的な知識を問うています。細胞膜、ミトコンドリア、リボソーム、Na+−K+ポンプなど、細胞の構造や機能について理解していることが求められます。

- 選択肢1は正しいです。細胞膜は二重膜であり、リン脂質が主成分となっています。この二重膜構造が、細胞内外の物質のやり取りを制御する役割を果たしています。

- 選択肢2も正しいです。細胞膜は主にリン脂質から構成されており、リン脂質二重膜が細胞内外の物質のやり取りを制御する役割を果たしています。

- 選択肢3も正しいです。ミトコンドリアは細胞内でエネルギーを生成する役割を担っており、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー分子を生成しています。このATPは、細胞内のさまざまな反応でエネルギー源として利用されます。

- 選択肢4は誤りです。リボソームは蛋白質とRNA(リボ核酸)から構成されており、蛋白質の合成を行っています。DNA(デオキシリボ核酸)ではなく、RNAがリボソームの構成要素となっています。

- 選択肢5も正しいです。Na+−K+ポンプは、細胞膜に存在するタンパク質で、細胞内のナトリウムイオン(Na+)濃度を低く、カリウムイオン(K+)濃度を高く保つ役割を果たしています。これにより、細胞内外のイオン濃度勾配が維持され、細胞の機能が正常に働くことができます。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第62問

神経筋接合部における神経伝達物質はどれか。

1: ノルアドレナリン

2: アセチルコリン

3: アドレナリン

4: セロトニン

5: ドパミン

- 答え:2

- 解説:神経筋接合部では、神経終末部からアセチルコリンが放出され、筋肉細胞の受容体で受け取られる。これにより脱分極が起こり、活動電位が発生して、筋収縮が出現する。

- ノルアドレナリンは神経筋接合部の神経伝達物質ではない。中枢神経系では脳幹部に多く存在し、末梢では交感神経節後線維から放出される。覚醒や睡眠、種々の精神症状との関連があると考えられている。

- アセチルコリンは神経筋接合部の神経伝達物質であり、正しい答えである。神経終末部から放出され、筋肉細胞の受容体で受け取られることで脱分極が起こり、活動電位が発生し筋収縮が出現する。

- アドレナリンは神経筋接合部の神経伝達物質ではない。脳内神経伝達物質であり、血糖の調整、強心作用、気管支拡張などに関わっている。

- セロトニンは神経筋接合部の神経伝達物質ではない。脳内神経伝達物質であり、睡眠、疼痛、体温の調整、嘔吐などに関わっている。

- ドパミンは神経筋接合部の神経伝達物質ではない。脳内神経伝達物質であり、運動およびホルモン調節、感情、意欲、学習などに関わっている。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第63問

Brodmannにより決定された皮質領野で一次運動野に相当するのはどれか。

1: 1野

2: 4野

3: 17野

4: 22野

5: 44野

- 答え:2

- 解説:Brodmannによって決定された皮質領野の中で、一次運動野に相当するのは4野です。一次運動野は、運動中枢として反対側の骨格筋の運動を支配します。

- 1野はBrodmannの1~3野に含まれ、一次体性感覚野と呼ばれます。これは頭頂葉の最も前側に位置し、運動野ではありません。

- 4野は一次運動野で、前頭葉の最も後側に位置します。これは運動中枢として反対側の骨格筋の運動を支配するため、正しい答えです。

- 17野は一次視覚野で、後頭葉内側面の鳥距溝周囲の皮質に位置します。これは視覚情報の処理に関与しており、運動野ではありません。

- 22野はWernicke野と呼ばれ、側頭葉の上側頭回の後上部とその付近を占めます。これは言語理解に関与しており、運動野ではありません。

- 44野はBroca野に含まれ、前頭葉の下前頭回の後部に位置します。これは言語の発話に関与しており、運動野ではありません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第64問

筋紡錘の感覚神経線維で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Ⅰa

2: Ⅰb

3: Ⅱ

4: α

5: γ

- 答え:1 ・3

- 解説:筋紡錘の感覚神経線維は、筋紡錘の一次終末(環らせん終末)から出るⅠa群線維と、筋紡錘の二次終末(散形終末)から出るⅡ群線維が正しいです。

- Ⅰa群線維は筋紡錘の一次終末(環らせん終末)から出る線維で、筋紡錘の求心性神経線維(感覚神経線維)であるため、正しい選択肢です。

- Ⅰb群線維は腱紡錘から出る求心性神経線維であり、筋紡錘の感覚神経線維ではないため、間違いです。

- Ⅱ群線維は筋紡錘の二次終末(散形終末)から出る線維で、筋紡錘の求心性神経線維(感覚神経線維)であるため、正しい選択肢です。

- α線維は骨格筋への運動ニューロンであり、筋紡錘の感覚神経線維ではないため、間違いです。

- γ線維は筋紡錘への運動線維であり、筋紡錘の感覚神経線維ではないため、間違いです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第65問

心室収縮期に生じているのはどれか。2つ選べ。

1: 三尖弁開放

2: 僧帽弁閉鎖

3: 大動脈弁閉鎖

4: 肺動脈圧低下

5: 肺動脈弁開放

- 答え:2 ・5

- 解説:心室収縮期は、心室圧の早期上昇、房室弁の閉鎖から大動脈弁の閉鎖、拡張期の開始に至るまで持続する。この期間には、僧帽弁が閉鎖し、肺動脈弁が開放される。

- 三尖弁は、心室拡張期の始めに開放するため、心室収縮期には開放していません。

- 心室筋が収縮を始めると、心室内圧が上昇する。これによって左心室と左心房の間にある僧帽弁(左房室弁)が閉鎖する。このため、選択肢2は正しいです。

- 心室内圧が大動脈圧よりも高くなることにより、圧差によって大動脈弁が開放する。選択肢3は、心室収縮期には大動脈弁が開放されるため、間違いです。

- 肺動脈圧は、心室拡張期に低下する。一般に、肺動脈圧の正常値は収縮期圧15~30 mmHg、拡張期圧2~8 mmHgである。選択肢4は、心室収縮期には関係がないため、間違いです。

- 心室収縮期の駆出期に入ると、心室内圧が動脈圧よりも高くなるため、大動脈弁と肺動脈弁が開放し、血液が動脈に駆出される。このため、選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第66問

脳神経とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1: 顔面神経――軟口蓋の挙上

2: 三叉神経――下顎の運動

3: 舌咽神経――舌の運動

4: 舌下神経――唾液分泌

5: 迷走神経――口唇閉鎖

- 答え:2

- 解説:この問題では、脳神経とその働きの正しい組み合わせを選ぶ必要があります。脳神経は、脳から出ている神経のことで、それぞれ異なる機能を持っています。

- 顔面神経は、顔面の表情筋を支配する運動神経、舌前2/3の味覚を伝える感覚神経、舌下腺を支配する副交感神経からなります。軟口蓋の挙上には、三叉神経、舌咽神経、迷走神経などが関与するため、この選択肢は間違いです。

- 三叉神経は、顔面の体性感覚を伝える感覚神経、咀嚼筋を支配する運動神経からなります。下顎の運動は、三叉神経の第3枝である下顎神経によって行われるため、この選択肢は正しいです。

- 舌咽神経は、舌後1/3の味覚と咽頭の感覚を伝える感覚神経、咽頭の嚥下運動を起こす運動神経、耳下腺を支配する副交感神経からなります。舌の運動は舌下神経によって行われるため、この選択肢は間違いです。

- 舌下神経は、舌筋を支配する運動神経からなります。唾液分泌は、顔面神経、舌咽神経によって行われるため、この選択肢は間違いです。

- 迷走神経は、咽頭・喉頭を支配する感覚神経と運動神経、胸腹部内臓を支配する副交感神経からなります。口唇閉鎖は顔面神経によって行われるため、この選択肢は間違いです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第67問

排尿に関与する神経で正しいのはどれか。

1: 脳における排尿中枢は延髄にある。

2: 外尿道括約筋は下腹神経支配である。

3: 内尿道括約筋は陰部神経支配である。

4: 交感神経路の興奮は膀胱を弛緩させる。

5: 副交感神経路は第11胸髄~第2腰髄レベルから生じる。

- 答え:4

- 解説:排尿に関与する神経は、交感神経、副交感神経、体性神経の3つが関与しており、それぞれの神経が膀胱や尿道括約筋に作用して排尿の調節を行っています。

- 選択肢1は間違いです。排尿の高位中枢は前頭葉や橋にあります。

- 選択肢2は間違いです。外尿道括約筋は陰部神経(体性神経)の作用により収縮します。

- 選択肢3は間違いです。内尿道括約筋は下腹神経(交感神経)の作用により収縮します。

- 選択肢4は正しいです。交感神経優位になると、交感神経の興奮によって遊離されたノルアドレナリンにより膀胱壁が弛緩し、尿の貯留を容易にする。

- 選択肢5は間違いです。排尿に関与する副交感神経路は、第2~4仙髄レベルから生じます。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第68問

男性生殖器系で正しいのはどれか。

1: 勃起中枢は腰髄にある。

2: 陰茎海綿体神経は動脈収縮作用をもつ。

3: 射精は副交感神経の作用を介して起きる。

4: 性的刺激による勃起には辺縁系が関与する。

5: 射精後の精子は女性の膣内で1週間程度生存する。

- 答え:4

- 解説:性的刺激による勃起には辺縁系が関与するのが正しい。他の選択肢は、生殖器系に関する誤った情報が含まれている。

- 勃起中枢は第2~4仙髄レベルにあるため、選択肢1は間違いです。

- 陰茎海綿体神経は動脈拡張作用を持つため、選択肢2は間違いです。

- 射精は交感神経の作用を介して起きるため、選択肢3は間違いです。

- 性的刺激は前頭葉を経由して視床下部に入力され、ヒトの性行動の大部分は視床下部と辺縁系によって調節されるため、選択肢4は正しいです。

- 精子は女性の膣内で24~48時間しか生存できないため、選択肢5は間違いです。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第69問

嫌気的代謝の過程で生成される物質はどれか。

1: アミノ酸

2: クエン酸

3: フマル酸

4: ピルビン酸

5: イソクエン酸

- 答え:4

- 解説:嫌気的代謝は酸素が不足している状況下で行われる代謝で、グルコースがピルビン酸に分解され、最終産物として乳酸が生成されます。

- アミノ酸は、TCA回路内の中間産物の一つであるオキサロ酢酸から合成されますが、嫌気的代謝の過程で生成される物質ではありません。

- クエン酸は、十分な酸素の存在下でアセチルCoAとオキサロ酢酸との縮合により生成されますが、嫌気的代謝の過程で生成される物質ではありません。

- フマル酸は、クエン酸回路でコハク酸が酸化されて生じますが、嫌気的代謝の過程で生成される物質ではありません。

- 嫌気性代謝では、グルコースがピルビン酸に分解され、最終産物として乳酸になります。このため、嫌気的代謝の過程で生成される物質はピルビン酸です。

- イソクエン酸は、クエン酸回路でATPが産生される段階で生じますが、嫌気的代謝の過程で生成される物質ではありません。

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第70問

前腕回内の作用をもつのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 腕橈骨筋

3: 上腕二頭筋

4: 上腕三頭筋

5: 橈側手根屈筋

- 答え:2 ・5

- 解説:前腕回内の作用を持つ筋肉は腕橈骨筋(選択肢2)と橈側手根屈筋(選択肢5)である。これらの筋肉は、肘関節屈曲のほかに前腕回内の動作にも作用する。

- 上腕筋は肘関節屈曲に作用するが、前腕回内の作用は持っていないため、正解ではない。

- 腕橈骨筋は肘関節屈曲に作用するほか、補助的に前腕回内(前腕回外位での回内)にも作用するため、正解である。

- 上腕二頭筋は肘関節屈曲に作用するほか、補助的に前腕回外にも作用するが、前腕回内の作用は持っていないため、正解ではない。

- 上腕三頭筋は肘関節伸展に作用するが、前腕回内の作用は持っていないため、正解ではない。

- 橈側手根屈筋は肘関節屈曲に作用するほか、補助的に前腕回内にも作用するため、正解である。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第71問

筋と足への作用との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足の長母指伸筋――背屈

2: 後脛骨筋―――――内がえし

3: 前脛骨筋―――――外がえし

4: 第三腓骨筋――――底屈

5: 長腓骨筋―――――背屈

- 答え:1 ・2

- 解説:この問題では、筋と足への作用が正しく組み合わされている選択肢を2つ選ぶ必要があります。筋肉の作用を理解することで、正しい筋肉の働きを把握することができます。

- 足の長母指伸筋は、足部背屈と足指伸展に作用し、補助的に足関節背屈と足部内がえしにも作用します。この選択肢は正しい組み合わせです。

- 後脛骨筋は、足部底屈と内がえしに作用し、補助的に足関節底屈にも作用します。しかし、この選択肢では内がえしと組み合わされているため、正しくありません。

- 前脛骨筋は、足関節背屈と足部背屈に作用し、補助的に足部内がえしにも作用します。この選択肢では外がえしと組み合わされているため、正しくありません。

- 第三腓骨筋は、足関節背屈と足部背屈に作用し、補助的に足部外がえしにも作用します。この選択肢は正しい組み合わせです。

- 長腓骨筋は、足関節底屈、足部底屈、足部外がえしに作用します。この選択肢では背屈と組み合わされているため、正しくありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第72問

股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 中間広筋

4: 半腱様筋

5: 縫工筋

- 答え:4

- 解説:この問題では、股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋を選択する必要があります。選択肢の中で、これらの条件を満たす筋は半腱様筋です。

- 大腿筋膜張筋は股関節屈曲と外転、膝関節伸展に作用するほか、補助的に膝関節屈曲、下腿外旋にも作用しますが、股関節内転や内旋には作用しないため、正解ではありません。

- 大腿二頭筋は股関節伸展、膝関節屈曲と外旋に作用するほか、補助的に股関節外旋にも作用しますが、股関節内転や内旋には作用しないため、正解ではありません。

- 中間広筋は膝関節伸展に作用しますが、股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲には作用しないため、正解ではありません。

- 半腱様筋は股関節伸展、膝関節屈曲、下腿内旋に作用するほか、補助的に股関節内転、内旋にも作用します。これらの条件を満たすため、正解です。

- 縫工筋は補助的に股関節屈曲、外転、外旋、膝関節屈曲と内旋に作用しますが、股関節伸展や内転には作用しないため、正解ではありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第73問

努力吸気時に働く筋はどれか。

1: 腹横筋

2: 腹直筋

3: 外腹斜筋

4: 内腹斜筋

5: 胸鎖乳突筋

- 答え:5

- 解説:努力吸気時に働く筋は胸鎖乳突筋です。努力吸気時には、胸郭を拡大させるために胸鎖乳突筋が働きます。

- 腹横筋は努力呼気時に補助的に働く筋であり、努力吸気時には働かないため、正解ではありません。

- 腹直筋は努力呼気時に働く筋であり、努力吸気時には働かないため、正解ではありません。

- 外腹斜筋は努力呼気時に働く筋であり、努力吸気時には働かないため、正解ではありません。

- 内腹斜筋は努力呼気時に働く筋であり、努力吸気時には働かないため、正解ではありません。

- 胸鎖乳突筋は努力吸気時に補助的に働く筋であり、正解です。この筋は首の前部に位置し、鎖骨と胸骨に付着しています。努力吸気時には、胸郭を拡大させるために働きます。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第74問

反射マーカを用いた三次元歩行分析装置で評価が最も困難なのはどれか。

1: 歩幅

2: 歩行率

3: 重心の変化

4: 足底圧分布

5: 関節角度変化

- 答え:4

- 解説:反射マーカを用いた三次元歩行分析装置は、主に歩幅、歩行率、重心の変化、関節角度変化などの評価が可能ですが、足底圧分布の評価は困難です。足底圧分布は床反力計を用いて測定する必要があります。

- 歩幅は、片側の踵が接地した後に逆側の踵が接地するまでの1歩の距離であり、三次元歩行分析装置で評価可能な下肢の動きです。

- 歩行率(ケイデンス)は、単位時間内の歩数であり、三次元歩行分析装置で測定する下肢の動きにより算出可能です。

- 重心の変化は、三次元歩行分析装置を用いることで、マーカの移動変化が分かるため、算出可能です。

- 足底圧分布は、反射マーカを用いた三次元歩行分析装置での評価は困難であり、床反力計を用いて測定する必要があります。

- 関節角度変化は、反射マーカを用いることで評価が可能です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第75問

尿検査項目とその検査結果が高値となる疾患との組合せで正しいのはどれか。

1: ケトン体――――膵炎

2: ビリルビン―――糖尿病

3: アルブミン―――肝硬変

4: ヘモグロビン――心筋梗塞

5: ミオグロビン――横紋筋融解症

- 答え:5

- 解説:尿検査項目とその検査結果が高値となる疾患との組合せで正しいのは、ミオグロビンと横紋筋融解症の組合せです。尿検査項目によって、それぞれ異なる疾患が疑われます。

- ケトン体が高値の場合は、糖尿病性ケトアシドーシスや甲状腺機能亢進症などが疑われますが、膵炎とは関係ありません。

- ビリルビンが高値の場合は、急性膵炎や肝硬変などの肝細胞障害や閉塞性黄疸が疑われますが、糖尿病とは関係ありません。

- アルブミンが高値の場合は、糖尿病性腎症や動脈硬化、前立腺炎、膀胱炎などが疑われますが、肝硬変とは関係ありません。

- ヘモグロビンが高値の場合は、発作性夜間ヘモグロビン尿症などが疑われますが、心筋梗塞とは関係ありません。

- ミオグロビンが高値の場合は、横紋筋融解症が疑われます。横紋筋融解症は、筋組織が急激に破壊されるときにミオグロビンが漏出し、尿中に現れるため、この組合せが正しいです。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第76問

悪性腫瘍細胞の特徴で誤っているのはどれか。

1: 増殖が速い。

2: 核分裂が多い。

3: 染色体異常が多い。

4: 核/細胞質比が小さい。

5: 未分化型は悪性度が高い。

- 答え:4

- 解説:悪性腫瘍細胞は、正常細胞と比較して増殖速度が速く、核分裂の頻度も高く、染色体異常が多いという特徴があります。また、分化度の低い未分化型は悪性度が高い傾向があります。しかし、核/細胞質比が小さいというのは誤りで、悪性腫瘍細胞では核/細胞質比が大きくなることが一般的です。

- 選択肢1は正しいです。悪性腫瘍細胞は正常細胞と比較して増殖速度が速いため、腫瘍の成長が早く進みます。

- 選択肢2も正しいです。悪性腫瘍細胞は正常細胞よりも増殖速度が速いため、核分裂の頻度も高くなります。

- 選択肢3も正しいです。悪性腫瘍細胞は正常細胞よりも染色体異常が多く、欠損や転座などがみられることが一般的です。

- 選択肢4は誤りです。悪性腫瘍細胞では、核腫大がみられることから、正常細胞よりも核/細胞質比が大きくなることが一般的です。

- 選択肢5は正しいです。悪性腫瘍細胞において、分化度の低い、未分化・低分化細胞は、悪性度が高く、活発に増殖する傾向があります。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第77問

ステロイド薬の長期投与によって生じやすいのはどれか。

1: 腎不全

2: 低血圧

3: 骨粗鬆症

4: 体重減少

5: 高カリウム血症

- 答え:3

- 解説:ステロイド薬の長期投与によって生じやすい副作用は骨粗鬆症です。ステロイド薬は、抗炎症作用や免疫抑制作用がありますが、長期投与により様々な副作用が生じることがあります。

- 腎不全はステロイド薬の長期投与によって直接生じるものではありません。しかし、ステロイド薬を突然中断すると、ステロイド離脱症候群として副腎不全を生じることがある。

- 低血圧はステロイド薬の長期投与によって直接生じるものではありません。むしろ、ステロイド薬の長期投与により、体内に塩分が溜まりやすくなり、高血圧になりやすい。

- 骨粗鬆症はステロイド薬の長期投与によって生じやすい副作用です。ステロイド薬の長期投与により、骨密度が減少し、骨粗鬆症を生じやすくなります。これにより、圧迫骨折や大腿骨頸部骨折などがみられることがある。

- 体重減少はステロイド薬の長期投与によって直接生じるものではありません。むしろ、ステロイド薬の長期投与により、浮腫を生じ、体重増加がみられやすい。

- 高カリウム血症はステロイド薬の長期投与によって直接生じるものではありません。むしろ、ステロイド薬の長期投与により、低カリウム血症を生じることがある。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第78問

良性の骨軟部腫瘍はどれか。

1: 脊索腫

2: 軟骨肉腫

3: 血管内皮腫

4: 海綿状血管腫

5: 多発性骨髄腫

- 答え:4

- 解説:良性骨腫瘍と良性軟部腫瘍には様々な種類があります。この問題では、良性の骨軟部腫瘍を選択肢から選ぶことが求められています。正解は海綿状血管腫で、これは良性腫瘍に分類されます。

- 脊索腫は悪性骨腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。身体の正中線に沿って生じ、頭蓋内の斜台と仙骨が好発部位です。

- 軟骨肉腫は軟骨形成性の悪性腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。体幹、骨盤、四肢骨近位の骨幹端に好発します。

- 血管内皮腫は血管内皮細胞由来の腫瘍であり、良性の骨軟部腫瘍ではありません。類上皮血管内皮腫は、血管腫と血管肉腫の中間の悪性度をもつ腫瘍として分類されます。

- 海綿状血管腫は異常に拡張した洞様血管が密に集合し、各血管間に正常脳組織が見られない先天性血管奇形です。骨発生のものもあり、良性腫瘍に分類されるため、この問題の正解です。

- 多発性骨髄腫は原発性悪性骨腫瘍の約15%を占め、良性の骨軟部腫瘍ではありません。肋骨や胸骨、脊椎骨、頭蓋骨などの赤色髄に多発性に発症することが多いです。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第79問

転移・逆転移で適切なのはどれか。

1: 陰性転移の解釈は避ける。

2: 転移は逆転移を誘発する。

3: 逆転移は治療の阻害因子となる。

4: 逆転移は治療者の意識的反応である。

5: 心理治療の目標は陽性転移の出現である。

- 答え:2

- 解説:転移と逆転移は心理治療において重要な概念であり、患者と治療者の間の感情のやりとりを理解するために用いられる。転移は患者が過去の関係や経験から来る感情を治療者に向けることで、逆転移は治療者が患者に対して抱く感情の反応である。

- 陰性転移は患者から治療者に向けられる否定的な感情の転移であり、治療において重要な情報を提供するため、解釈を避けるべきではない。

- 正しい選択肢。転移は患者からの感情が治療者に影響を与え、逆転移を誘発する。これにより治療者は患者の感情や経験をより深く理解することができる。

- 逆転移は治療者が患者に共感するために必要な部分であり、治療において意味があるものと考えられている。ただし、陰性的な面も含んでいるため、場合によっては治療の阻害因子となることもある。

- 逆転移は治療者の意識していない感情的反応であり、意識的な反応ではない。逆転移を理解することで、治療者は自身の感情や患者との関係性をより深く理解することができる。

- 心理治療の目標は陽性転移の出現ではない。転移は患者の感情や経験を理解し、解釈して治療に活用していくものであり、陽性転移だけを目指すのではなく、患者の全体的な成長や癒しを目指すべきである。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第80問

Eriksonによる成人中期の心理的発達課題はどれか。

1: 勤勉性

2: 同一性

3: 親密性

4: 生殖性

5: 自我の統合

- 答え:4

- 解説:Eriksonの心理的発達課題は、人生の各段階で獲得すべき課題があり、成人中期の課題は生殖性です。

- 勤勉性は学童期の心理的発達課題であり、自分の能力を発揮し、仕事を通じて成果を上げることを学ぶ段階です。

- 同一性は青年期の心理的発達課題であり、自分自身のアイデンティティを確立し、自己と他者との関係を理解することを学ぶ段階です。

- 親密性は成人前期の心理的発達課題であり、他者との深い関係を築き、愛情や友情を育むことを学ぶ段階です。

- 生殖性は成人中期の心理的発達課題であり、次世代に知識や経験を伝え、子どもや若者を育てることを学ぶ段階です。この選択肢が正解です。

- 自我の統合は老年期の心理的発達課題であり、自分の人生を振り返り、達成感や満足感を得ることを学ぶ段階です。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第81問

心理検査と評価内容の組合せとして適切なのはどれか。

1: SCT ―――――――――――――認知機能

2: WCST―――――――――――――自我状態

3: P-Fスタディ ―――――――――認知症介護負担度

4: Rorschachテスト ―――――――自己効力感

5: 内田・クレペリン精神テスト――性格・行動面の特徴

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第82問

切断後の幻肢で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 幼児の切断では強く現れる。

2: 四肢末梢部ほど明確に感じる。

3: いったん出現した幻肢は消失しない。

4: 術直後義肢装着法には予防効果がある。

5: 上肢切断よりも下肢切断で強く現れる。

- 答え:2 ・4

- 解説:幻肢は切断後に感じる現象で、特に遠位部に強く現れる。幼児ではあまり出現しないことが多く、持続時間は平均6か月~2年間とされる。切断術直後の義肢装着法は幻肢痛を軽減させる効果がある。

- 選択肢1は間違いです。幻肢は6歳以下の小児切断例ではあまり出現しないため、幼児の切断では強く現れるというのは正しくありません。

- 選択肢2は正しいです。幻肢は、近位部よりも遠位部に強く現れる。上肢は、母指、第2指、第5指を中心に、下肢は、足底、踵、足指部に生じやすい。

- 選択肢3は間違いです。幻肢の持続時間は、平均6か月~2年間とされるため、いったん出現した幻肢が消失しないというのは正しくありません。

- 選択肢4は正しいです。切断術直後の義肢装着法は、幻肢痛を軽減させる効果がある。早期にギプスソケットを装着し、運動療法を繰り返し、新しい末梢からのインパルスを送ることが効果的です。

- 選択肢5は間違いです。幻肢は、一般に下肢より上肢に強く認められるため、上肢切断よりも下肢切断で強く現れるというのは正しくありません。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第83問

Brown-Séquard症候群で損傷髄節よりも下位の反対側に現れる症状はどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 触覚障害

3: 痛覚障害

4: 温度覚障害

5: 深部覚障害

- 答え:3 ・4

- 解説:Brown-Séquard症候群は脊髄半側の損傷によって引き起こされる症候群で、損傷髄節よりも下位の反対側では痛覚障害と温度覚障害が現れます。

- 運動麻痺は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 触覚障害は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 痛覚障害は、損傷側の反対側の損傷レベル以下に現れるため、正しい選択肢です。

- 温度覚障害は、損傷側の反対側の損傷レベル以下に現れるため、正しい選択肢です。

- 深部覚障害は、損傷側の損傷レベル以下に現れるため、反対側ではなく損傷側に現れる症状です。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第84問

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1: 受傷直後は尿失禁状態となる。

2: 排尿筋括約筋協調不全は生じない。

3: 残尿が150 mLでは導尿は不要である。

4: 核・核下型神経因性膀胱であれば尿道カテーテル長期留置を行う。

5: 核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。

- 答え:5

- 解説:脊髄損傷によって生じる排尿障害は、損傷の位置によって核上型神経因性膀胱と核・核下型神経因性膀胱に分類される。核上型では反射性排尿が可能であり、トリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みることが適切である。

- 受傷直後は脊髄ショックの状態となり、排尿反射が消失し、尿閉の状態となるため、この選択肢は間違いです。

- 脊髄損傷によって排尿筋と括約筋の協調が正常に作用しなくなるため、排尿筋括約筋協調不全は生じることがあります。この選択肢は間違いです。

- 残尿は概ね50 mL以下が理想であり、残尿が150 mLでは導尿が必要となることがあるため、この選択肢は間違いです。

- 核・核下型神経因性膀胱では導尿が必要となるが、尿道カテーテルの長期留置は慢性の尿路感染症を生じるため、望ましくない。この選択肢は間違いです。

- 核上型神経因性膀胱では、膀胱にある程度尿が溜まると反射的に排尿筋の収縮が起こり、排尿する状態である。この場合、トリガーポイントの叩打により、体性膀胱反射を利用して反射性排尿を試みるとよい。この選択肢が正しいです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第85問

診断においてMRI拡散強調像が最も有用なのはどれか。

1: 頭蓋底骨折

2: 脳室内出血

3: 脳梗塞急性期

4: 脳出血急性期

5: くも膜下出血急性期

- 答え:3

- 解説:MRI拡散強調像は、脳梗塞急性期の診断に最も有用である。これは、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 頭蓋底骨折は外傷性病変であり、単純エックス線が診断に有用であるため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳室内出血の急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳梗塞急性期では、MRI拡散強調像が最も有用である。解像度は低いが、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 脳出血急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRIではT2強調像にて低信号を示す。したがって、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- くも膜下出血急性期は、MRIではFLAIR画像にて診断されることもあるが、MRIのみでの診断は困難なことも多いため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第86問

肩腱板断裂で陽性となるのはどれか。

1: Adsonテスト

2: drop armテスト

3: Finkelsteinテスト

4: Phalenテスト

5: Thomsenテスト

- 答え:2

- 解説:肩腱板断裂の診断にはdrop armテストが用いられる。他の選択肢はそれぞれ異なる症状や疾患の診断に使用されるテストである。

- Adsonテストは胸郭出口症候群の検査であり、肩腱板断裂とは関係がない。頸部伸展・回旋位で深呼吸をさせ、息を止めた際の橈骨動脈の拍動を確認する。

- drop armテストは肩腱板断裂の診断に用いられる。検者が上肢を他動的に持ち上げるように90°外転させて上肢を離すと、患者は挙上位を保持できずに下垂する現象である。

- Finkelsteinテストはde Quervain病の疼痛誘発テストであり、肩腱板断裂とは関係がない。患者の母指を握り、迅速にその手を尺側方向へ外転し、橈骨茎状突起部に疼痛を誘発する。

- Phalenテストは手根管症候群の診断に用いられ、肩腱板断裂とは関係がない。手関節90°掌屈位で30秒~1分間保持し、母~中指のしびれの出現や増強を確認する。

- Thomsenテストは上腕骨外側上顆炎の疼痛誘発テストであり、肩腱板断裂とは関係がない。手関節背屈、肘関節伸展位で被検者に握りこぶしを作らせ、検者が第3中手骨を掌屈するように力を加えた際、上腕骨外側上顆部に疼痛を生じた場合に陽性となる。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第87問

疾患と頻度の多い症候との組合せで正しいのはどれか。

1: Alzheimer型認知症――羽ばたき振戦

2: Huntington病――――線維束性収縮

3: 多発性硬化症―――――舞踏運動

4: 筋萎縮性側索硬化症――静止時振戦

5: 多系統萎縮症―――――起立性低血圧

- 答え:5

- 解説:この問題では、疾患とそれに関連する症状を正しく組み合わせた選択肢を選ぶことが求められています。正しい組み合わせは、多系統萎縮症と起立性低血圧です。

- Alzheimer型認知症は、エピソード記憶を中心とした記憶障害が特徴です。羽ばたき振戦は、重篤な肝疾患患者の切迫昏睡時に見られることが多い症状で、Alzheimer型認知症とは関連がありません。

- Huntington病は、舞踏病、性格変化、認知症を伴う慢性進行性の疾患です。線維束性収縮は、筋萎縮性側索硬化症の特徴的な症状であり、Huntington病とは関連がありません。

- 多発性硬化症は、視力低下、構音障害、嚥下障害、運動麻痺、感覚障害、小脳性運動失調、膀胱直腸障害などの症状が特徴です。舞踏運動は、Huntington病の症状であり、多発性硬化症とは関連がありません。

- 筋萎縮性側索硬化症は、一側上肢の筋力低下と筋萎縮が始まり、対側にも拡大する疾患です。線維束性収縮が特徴的で、筋萎縮が進行すると球麻痺や呼吸筋麻痺を生じます。静止時振戦は、パーキンソン病の症状であり、筋萎縮性側索硬化症とは関連がありません。

- 多系統萎縮症は、オリーブ橋小脳萎縮症、Shy-Drager症候群、線条体黒質萎縮症を包括する疾患概念です。多系統萎縮症は、自律神経症状として起立性低血圧や尿失禁が見られるほか、パーキンソニズムも見られやすい症状です。このため、選択肢5が正しい組み合わせです。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第88問

視神経脊髄炎で正しいのはどれか。

1: 再発と寛解を繰り返す。

2: レム睡眠行動異常を生じる。

3: 免疫不全状態で罹患しやすい。

4: JCウイルス感染により発症する。

5: 抗コリンエステラーゼ薬で症状が改善する。

- 答え:1

- 解説:視神経脊髄炎は、多発性硬化症と同様に、症状の寛解と増悪を繰り返す(時間的多発)疾患である。

- 視神経脊髄炎は再発と寛解を繰り返すことが特徴であり、正しい選択肢です。

- レム睡眠行動異常は視神経脊髄炎とは関係がなく、パーキンソン病やLewy小体型認知症などが原因となることが多いため、間違いです。

- 視神経脊髄炎は免疫不全状態との関連はなく、進行性多巣性白質脳症などが免疫不全状態で罹患しやすい疾患です。

- JCウイルス感染は視神経脊髄炎の原因ではなく、進行性多巣性白質脳症の原因となるため、間違いです。

- 抗コリンエステラーゼ薬は重症筋無力症の対症療法として使用される薬であり、視神経脊髄炎の治療には血液浄化療法などが有用であるため、間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第89問

筋強直性ジストロフィーで正しいのはどれか。

1: 5歳までに発症する。

2: 伴性劣性遺伝である。

3: 顔面筋は侵されにくい。

4: ミオトニアがみられる。

5: 認知機能は障害されない。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第90問

心室中隔欠損症で正しいのはどれか。

1: チアノーゼを生じる。

2: 動脈管が開存している。

3: 卵円孔の閉鎖不全である。

4: 肺血流量は正常時よりも多くなる。

5: 大動脈から肺動脈に直接血液が流れる。

- 答え:4

- 解説:心室中隔欠損症は、心室中隔の形成不全により、心室中隔の一部または全部が欠損する病態です。これにより、肺血流量が増加し、肺高血圧症が進行することがあります。

- チアノーゼは、心室中隔欠損症において肺高血圧症が進行し、右-左短絡となる場合に生じる(Eisenmenger症候群)。ただし、これは心室中隔欠損症の全ての症例で起こるわけではないため、正しい選択肢ではありません。

- 動脈管が開存しているのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。従って、この選択肢は正しくありません。

- 卵円孔の閉鎖不全は、卵円孔開存症と呼ばれる病態であり、心室中隔欠損症とは異なります。この選択肢は正しくありません。

- 心室中隔欠損症では、出生後、肺血管抵抗が徐々に下がってくると、肺血流増加が顕著になります。その持続により、肺血管床の閉塞性病変、肺高血圧症が進行することがあります。この選択肢が正しいです。

- 大動脈から肺動脈に直接血液が流れるのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。この選択肢は正しくありません。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第91問

β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はどれか。

1: PCI

2: Borg指数

3: Karvonen法

4: 安静時心拍数

5: 最大予測心拍数

- 答え:2

- 解説:β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はBorg指数である。これは自覚的運動強度の評価に用いられ、β遮断薬服用中患者に適している。

- PCIは心拍数を測定して運動負荷時の心拍数の増加を安静時の心拍数と比較し、歩行時の負荷を指数で示す方法である。しかし、β遮断薬の服用により運動負荷による最大心拍数の増加は抑制されるため、適していない。

- Borg指数は自覚的運動強度の評価に用いられる。Borg指数13が概ね嫌気性代謝閾値(AT)の運動強度相当とされる。自覚的運動強度であるため、β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に適している。

- Karvonen法は最大心拍数と安静時心拍数の差に運動強度をかけ、目標心拍数とする方法である。しかし、β遮断薬の服用により運動負荷による最大心拍数の増加は抑制されるため、適していない。

- 安静時心拍数のみでは運動負荷量の決定は行えないため、適していない。

- β遮断薬の種類や容量により抑制の程度が異なるため、最大心拍数を予測することは困難であり、適していない。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第92問

血友病の臨床症状で最も多いのはどれか。

1: 関節内出血

2: 血小板数減少

3: 出血時間延長

4: 毛細血管拡張

5: リンパ節腫脹

- 答え:1

- 解説:血友病は、先天的な血液凝固因子の欠乏によって引き起こされる疾患で、血友病Aと血友病Bが存在します。最も多い臨床症状は関節内出血で、激しい疼痛と運動制限を引き起こします。

- 関節内出血は血友病で最も多い臨床症状であり、熱感や腫脹を伴い、激しい疼痛と運動制限が起こります。これが正解です。

- 血小板数減少は血友病ではなく、血小板減少性紫斑病や再生不良性貧血などの症状として現れるため、間違いです。

- 出血時間延長は血友病ではなく、血小板機能異常や血管壁異常によって引き起こされる症状であり、血友病では出血時間は正常です。

- 毛細血管拡張は血友病とは関係なく、毛細血管拡張症やOsler病などの症状として現れるため、間違いです。

- リンパ節腫脹は血友病とは関係なく、悪性リンパ腫やがんの転移などの症状として現れるため、間違いです。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第93問

多発性骨髄腫に特徴的でないのはどれか。

1: 貧血

2: 腎障害

3: 易感染性

4: 病的骨折

5: 低カルシウム血症

- 答え:5

- 解説:多発性骨髄腫は形質細胞ががん化し異常増殖する病気で、貧血、腎障害、易感染性、病的骨折などの症状が現れる。しかし、低カルシウム血症は特徴的ではなく、高カルシウム血症が起こることがある。

- 貧血は多発性骨髄腫の特徴的な症状の一つで、造血機能の障害により生じる。

- 腎障害も多発性骨髄腫の特徴的な症状で、免疫グロブリン(M蛋白)の増加により生じる。

- 易感染性は多発性骨髄腫の特徴的な症状で、造血機能の障害により免疫機能が低下するため生じる。

- 病的骨折は多発性骨髄腫の特徴的な症状で、サイトカイン分泌による破骨細胞の活性化により骨破壊が起こる。

- 低カルシウム血症は多発性骨髄腫に特徴的ではない。実際には、血液中にカルシウムが溶け出すことで高カルシウム血症が生じることがある。

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第94問

2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。

1: インスリン抵抗性の増大

2: 血圧低下

3: 血糖コントロールの改善

4: 脂質代謝の改善

5: 心肺機能の改善

- 答え:1

- 解説:2型糖尿病患者における運動療法は、インスリン抵抗性の改善、血圧の低下、血糖コントロールの改善、脂質代謝の改善、心肺機能の改善などの効果があります。運動療法は糖尿病の予防・管理や生活の質の向上に役立ちます。

- 選択肢1は誤りです。運動療法は2型糖尿病患者においてインスリン抵抗性の増大ではなく、改善をもたらします。

- 選択肢2は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血圧を低下させる効果があります。これはインスリン抵抗性の改善に伴う降圧作用によるものです。

- 選択肢3は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血糖コントロールの改善をもたらします。これはインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢4は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において脂質代謝の改善をもたらします。これもインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢5は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において心肺機能の改善をもたらします。これにより、患者の生活の質が向上します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第95問

骨粗鬆症の原因で誤っているのはどれか。

1: 安静臥床

2: 胃切除後

3: 糖尿病

4: ビタミンA欠乏症

5: 副甲状腺機能亢進症

- 答え:4

- 解説:骨粗鬆症は骨量の減少によって引き起こされる病態で、続発性骨粗鬆症の原因には廃用、栄養性、生活習慣、内分泌性などが関与している。選択肢の中で誤っているのはビタミンA欠乏症である。

- 安静臥床は続発性骨粗鬆症の原因の一つであり、骨への負荷が減少することで骨量が減少する。

- 胃切除後は続発性骨粗鬆症の原因の一つであり、栄養素の吸収が悪くなることで骨量が減少する。

- 糖尿病は続発性骨粗鬆症の原因の一つであり、生活習慣に関連した骨量減少が起こる。

- ビタミンA欠乏症は骨粗鬆症の原因ではなく、ビタミンDやビタミンC欠乏症が骨粗鬆症の原因となる。

- 副甲状腺機能亢進症は続発性骨粗鬆症の原因の一つであり、内分泌性の要因によって骨量が減少する。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第96問

認知症患者に対して行われるのはどれか。2つ選べ。

1: 音楽療法

2: 内観療法

3: 森田療法

4: 精神分析療法

5: リアリティオリエンテーション

- 答え:1 ・5

- 解説:認知症患者に対して行われる治療法として、音楽療法とリアリティオリエンテーションが適切です。音楽療法はリハビリテーションを行うもので、認知症の進行予防に有効です。リアリティオリエンテーションは、見当識障害に対する治療法で、現実の見当識を獲得することを目的としています。

- 音楽療法は正しい選択です。音楽の持つ特性を活用し、リハビリテーションを行うもので、認知症患者に対しても用いられます。歌いながら楽器を鳴らすなど、2つの動作を同時に行うことで、認知症の進行予防にも有効とされています。

- 内観療法は認知症患者に対して行われる治療法ではありません。内観療法は、浄土真宗の行である「身調べ」を応用した精神療法で、主に心の問題を解決するために用いられます。

- 森田療法は認知症患者に対して行われる治療法ではありません。森田療法は、患者が自己の症状をあるがままに受け入れることができるように訓練する方法で、主に神経症やうつ病などの精神疾患に対して用いられます。

- 精神分析療法は認知症患者に対して行われる治療法ではありません。精神分析療法は、無意識の中に無理に抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、自由連想法を用いてその葛藤を明らかにすることで、症状の改善を目指す治療法です。

- リアリティオリエンテーションは正しい選択です。認知症などによる見当識障害に対する治療法で、日付や時間、場所の情報をあらゆる場面や機会に提供していくことで、現実の見当識を獲得することを目的としています。

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第97問

統合失調症において予後が良いのはどれか。

1: 男性

2: 若年での発症

3: 潜行性の発症

4: 強い陰性症状の存在

5: 明らかな発症誘因の存在

- 答え:5

- 解説:統合失調症の予後に関して、女性の方が男性より良い予後が見られることや、30歳以上での発症が若年発症より予後が良いことなどが知られています。また、急激な発病が緩徐・潜在性の発病より予後が良いとされており、陰性症状の重症度と予後は負の相関があることが報告されています。発病の誘因が明らかな場合は、誘因の不明な場合より予後が良いとされています。

- 男性ではなく、女性の方が統合失調症の予後が良いとされています。

- 若年での発症ではなく、30歳以上で発症した人の予後が全体的に良いとされています。

- 潜行性の発症ではなく、急激な発病の方が予後が良いとされています。

- 強い陰性症状の存在は、予後が悪いとされており、陰性症状の重症度と予後は負の相関があると報告されています。

- 明らかな発症誘因の存在は、予後が良いとされており、誘因が不明な場合よりも予後が良いとされています。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第98問

うつ病の復職支援プログラムの内容として最も適切なのはどれか。

1: 認知の歪みは修正しない。

2: 服薬自己管理の練習をする。

3: キャリア再構成の検討は行わない。

4: コミュニケーション能力の改善を図る。

5: 配置換えをしないことを前提に職場との連絡調整を行う。

- 答え:4

- 解説:うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われるため、選択肢4が最も適切です。

- 選択肢1は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、認知行動療法を行い、再発予防のために認知や思考の歪みを修正することが重要です。

- 選択肢2は間違いです。服薬自己管理の練習は、復職支援プログラムよりも前段階で行われるため、復職支援プログラムの内容としては不適切です。

- 選択肢3は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、必要に応じてキャリア再構成の検討も行うことがあります。

- 選択肢4は正しいです。うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われます。

- 選択肢5は間違いです。うつ病からの復職では、必要に応じて配置換えを行うこともあるため、配置換えをしないことを前提にするのは不適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第99問

解離性障害の治療として正しいのはどれか。

1: 破壊的行動を許容する。

2: 空想の肥大化について指摘しない。

3: 有害な刺激を無理に取り除かない。

4: 速やかに心的外傷の直面化を図る。

5: 病気と治療について明確に説明する。

- 答え:5

- 解説:解離性障害の治療では、患者や家族に病気と治療について明確に説明することが重要です。治療環境を整え、破壊的行動や空想の肥大化に対処し、心的外傷への直面化には焦らず、患者の人格の発達を促すことが大切です。

- 破壊的行動を許容するのではなく、行動制限を設けて患者の人格の発達を促すことが重要です。

- 空想の肥大化について指摘しないのではなく、空想・幻想の肥大化や没入傾向を指摘し、適切な対処が必要です。

- 有害な刺激を無理に取り除かないのではなく、安心できる治療環境を整えるために、有害なことが明確な刺激は取り除く必要があります。

- 速やかに心的外傷の直面化を図るのではなく、患者のペースに合わせて人格の統合や心的外傷への直面化に取り組むことが適切です。

- 解離性障害の症状は、患者本人や家族が十分に理解していないことがあるため、疾患についての知識や治療について明確に説明することが重要です。これが正しい選択肢です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第100問

てんかんに伴う精神症状として適切でないのはどれか。

1: 粘着性

2: 爆発性

3: 疾病利得

4: 不機嫌状態

5: もうろう状態

- 答え:3

- 解説:てんかんに伴う精神症状として適切でないのは疾病利得である。疾病利得は患者が無意識的に疾病から引き出すあらゆる満足を指し、治療に対する抵抗となることが多い。解離性障害でみられることがある。

- 粘着性はてんかん患者にみられる性格特徴の一つであり、精神活動が遅く、回りくどく、几帳面で些事に固執する傾向があるとされる。

- 爆発性はてんかん患者にみられる性格特徴の一つであり、易怒的、攻撃的で、短絡的衝動行為に走る傾向がある。

- 疾病利得はてんかんに伴う精神症状として適切でない。これは患者が無意識的に疾病から引き出すあらゆる満足を指し、治療に対する抵抗となることが多い。解離性障害でみられることがある。

- 不機嫌状態はてんかん患者において、発作前や発作間欠時に、不機嫌状態や易刺激性がみられやすい。

- もうろう状態はてんかんにおける複雑部分発作の一つで、突然もうろう状態となって駆け出す疾走発作がみられることがある。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する