作業療法士国家試験:第52回午後の過去問

第52回午後:第1問

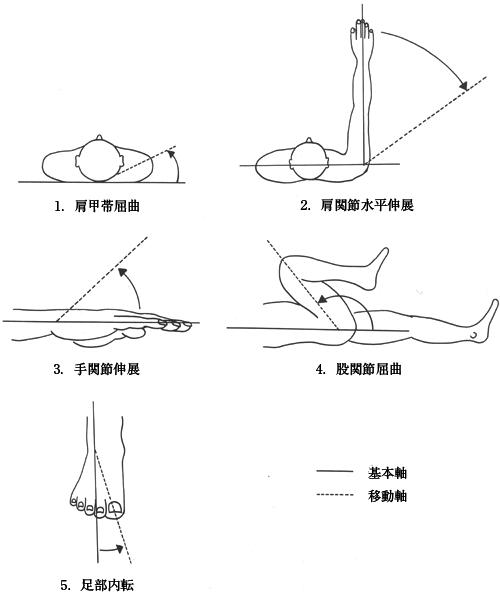

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩関節水平伸展

3: 手関節伸展

4: 股関節屈曲

5: 足部内転

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第2問

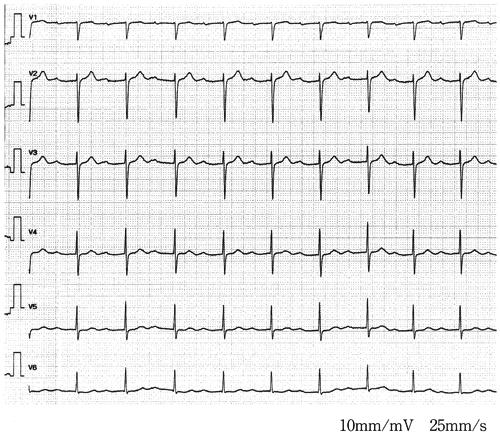

72歳の男性。以前から心電図異常を指摘されていた。心電図を示す。正しいのはどれか。

1: 心房細動

2: 心房粗動

3: WPW症候群

4: 洞不全症候群

5: Ⅰ度房室ブロック

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

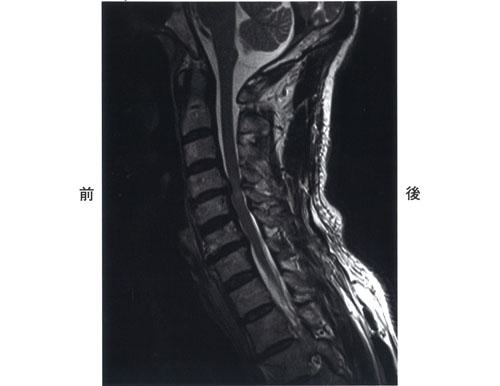

70歳の男性。1年前から誘因なく四肢末梢の感覚障害と筋力低下が出現している。次第に脱力は進行し、手指の巧緻性低下と歩行障害をきたしている。頸部MRIのT2強調像を示す。頸髄の変化が最も大きい部位はどれか。

1: 第2頸椎・第3頸椎間

2: 第3頸椎・第4頸椎間

3: 第4頸椎・第5頸椎間

4: 第5頸椎・第6頸椎間

5: 第6頸椎・第7頸椎間

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第5問

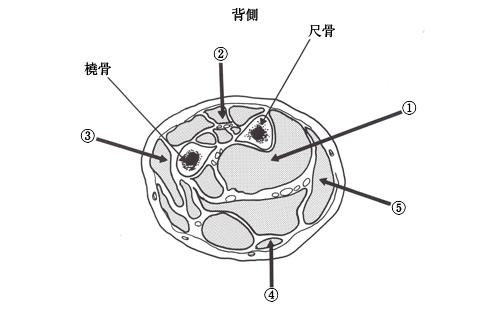

25歳の男性。右前腕切断。筋電義手の作製にあたり、ハンドを開くために長短橈側手根伸筋の筋電位を検出した。近位から見た右前腕横断面の模式図を示す。ハンドを閉じるために検出する筋はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第6問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右手根管症候群

3: 右後骨間神経麻痺

4: 左前骨間神経麻痺

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第7問

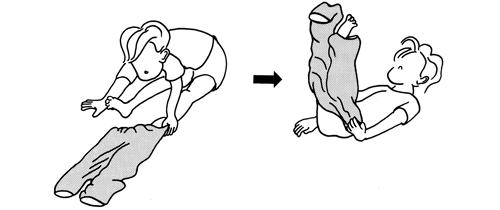

8歳の男児。二分脊椎。股関節の屈曲が可能である。図のようにズボンをはくことができる最も上位レベルのSharrardの分類はどれか。

1: Ⅰ群

2: Ⅱ群

3: Ⅲ群

4: Ⅳ群

5: Ⅴ群

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

図はアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練の様子である。実施している手技(オーラルコントロール)の目的として適切でないのはどれか。

1: 頭部コントロールの援助

2: 口周辺の過敏の脱感作

3: 口唇閉鎖の援助

4: 咀嚼運動の促通

5: 舌突出の防止

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第10問

68歳の男性。慢性呼吸器疾患。「最近、入浴すると息切れがする」との訴えがある。入浴指導として正しいのはどれか。

1: 片手で髪を洗う。

2: 首まで湯につかる。

3: 短いタオルで背中を洗う。

4: 吸気に合わせて動作を行う。

5: 長座位で膝を立てて足を洗う。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

24歳の女性。統合失調症。2か月前からスーパーの惣菜コーナーで働いている。週1回、外来作業療法を利用しており、仕事や生活の様子を話題にしながら患者の体調の確認を行っている。作業療法士が気を付けるべき状態悪化時のサインとして適切でないのはどれか。

1: 不穏な状態になる。

2: 睡眠時間が長くなる。

3: 仕事を休みがちになる。

4: 仕事仲間に疑い深くなる。

5: 仕事上のミスが多くなる。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第14問

55歳の男性。うつ病。職場で苦手なパソコン操作を行う業務を担当するようになり、不眠、意欲低下および抑うつ気分がみられるようになった。希死念慮も認められたため入院となった。入院後1か月経過し、作業療法が開始された。初回評価で優先度が高いのはどれか。

1: 体 力

2: 家族関係

3: 思考障害

4: 作業能力

5: 職場環境

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第15問

32歳の女性。統合失調症。デイケアに通所しているが、いつも人を避けるように過ごしていることが多い。スタッフが面談の中でその理由を尋ねると「会話をしていると、途中から何を話しているのか分からなくなります。それが恐くて人と話をする自信がないです」と訴えた。この患者の症状の評価で最も適切なのはどれか。

1: GAF

2: BADS

3: WCST

4: Rehab

5: BACS-J

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

17歳の女子。高校2年生。高校入学時、身長158 cm、体重55 kgであったが、同級生に「太っている」と言われ、食事を制限して半年間に12 kgやせた。高校1年の秋ごろから月経が不順になり、半年前から無月経となった。このため無月経と体重減少とを主訴に入院治療が開始されたが各種検査を受けることに抵抗感が強い。母親は「もともと太ってなどいなかったと説得して欲しい」と希望する。作業療法士の患者に対する治療的態度として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 心理的な問題には触れない。

2: 食事については、本人の判断に任せる。

3: 受容的態度で、健康状態についての本人の考え方を尋ねる。

4: 母親の希望を受け入れて元の体重でも肥満でなかったことを説明する。

5: 全身的な健康状態を確認する必要性を伝え、臨床検査を受けることを勧める。

- 答え:3 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第18問

8歳の男児。小児自閉症と診断されている。言語発達の遅れがみられ、軽度の精神遅滞を合併している。小学校に入学した後、「先生が何を言っているか分からない」と訴えた。保護者も強く希望し、特別支援学校に転校した。この児とのコミュニケーションにおいて、作業療法士が最も留意すべきなのはどれか。

1: 一度に複数の指示をする。

2: 絵やカードを豊富に使い指示をする。

3: 言葉より表情の変化で意図を伝える。

4: 不適切な行動は時間をおいてから指摘する。

5: 個別にではなく集団の一員として声をかける。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

79歳の女性。Alzheimer型認知症。趣味の詩吟や洋裁をして過ごしていたが、75歳ごろから物忘れが目立ち始めた。最近、夫が入院して独居となったが、洋裁や家事ができなくなり自信を喪失して介護老人保健施設に入所となった。HDS-R 10点で、日付、減算、遅延再生および野菜の想起に失点を認めた。問題行動は特に認めない。この患者に対する自己効力感の向上を目的とした作業療法導入時の作業として適切なのはどれか。

1: 詩吟

2: 洋裁

3: 計算ドリル

4: 献立づくり

5: 立体パズル

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第20問

19歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。一刻も早く退院したい。入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。この患者の変更後の入院形態はどれか。

1: 医療保護入院

2: 応急入院

3: 緊急措置入院

4: 措置入院

5: 任意入院

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第21問

作業療法に関する歴史において誤っているのはどれか。

1: Adolf Meyerは感覚統合療法を提唱した。

2: 呉秀三は欧州における作業の効果を紹介した。

3: Philippe Pinelは精神病者を拘束的環境から解放した。

4: 昭和40年に理学療法士及び作業療法士法が制定された。

5: 自立生活〈IL〉運動は患者の自己決定権尊重をもたらした。

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第22問

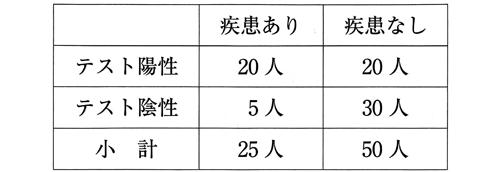

あるスクリーニングテストの結果を表に示す。このテストの感度はどれか。

1: 20%

2: 40%

3: 50%

4: 60%

5: 80%

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第23問

患者に対するOSAについて正しいのはどれか。

1: 役割の有無を示す。

2: 身体機能の状態を示す。

3: 行動状況をVASで示す。

4: 生活史をスロープで示す。

5: 希望する改善点を優先順位で示す。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第24問

作業療法評価に理論とモデルを用いる目的で誤っているのはどれか。

1: 疾病を診断する。

2: 治療方針を示す。

3: 治療の妥当性を示す。

4: 守備範囲を明確にする。

5: 治療効果の正当性を示す。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第25問

我が国の脊髄損傷の疫学について正しいのはどれか。

1: 男性よりも女性が多い。

2: 不全損傷よりも完全損傷が多い。

3: 頸髄損傷よりも胸腰髄損傷が多い。

4: 原因はスポーツ事故よりも転倒が多い。

5: 受傷年齢は20代をピークとした一峰性を示す。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第26問

上肢切断はどれか。

1: Boyd切断

2: Syme切断

3: Pirogoff切断

4: Chopart切断

5: フォークォーター切断

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第27問

評価法の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: EuroQolは2つの項目で評価される。

2: PGCモラール・スケールは2件法である。

3: SF-36は健康関連QOLを測定する評価である。

4: 役割チェックリストは20の役割の有無と価値を評価する。

5: 老研式活動能力指標は手段的自立と知的能動性の2因子で構成されている。

- 答え:2 ・3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第28問

地域包括ケアシステムに関する説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 2020年を目途に整備を進めている。

2: 地域差をなくし、画一的なシステムを構築することを目的としている。

3: 障害者福祉センターはこのシステムの中核的機関として設置されている。

4: 住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供を目的としている。

5: NPO、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体が参画するシステムである。

- 答え:4 ・5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第29問

道具の把握形態において、編み棒と同じ手の構えをとる道具はどれか。

1: スプーン

2: 千枚通し

3: つまようじ

4: 筆

5: 包丁

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第30問

脳性麻痺児の粗大運動能力を評価する尺度はどれか。

1: PEDI

2: GMFM

3: K-ABC

4: WeeFIM

5: MACS〈Manual ability classification system for children with cerebral palsy〉

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第31問

次の症候のうちGuillain-Barré症候群で最も頻度が高いのはどれか。

1: 聴神経麻痺

2: 視力障害

3: 眼瞼下垂

4: 顔面神経麻痺

5: Babinski徴候陽性

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第32問

糖尿病性ケトアシドーシスに関連する呼吸はどれか。

1: 下顎呼吸

2: 起坐呼吸

3: Biot呼吸

4: Kussmaul呼吸

5: Cheyne-Stokes呼吸

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第33問

排痰法はどれか。2つ選べ。

1: Mendelsohn手技

2: 体位ドレナージ

3: スクイージング

4: 口すぼめ呼吸

5: Jakobson法

- 答え:2 ・3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第34問

感覚受容器の刺激の対象が主に皮膚である促通法はどれか。

1: Brunnstrom法

2: Bobath法

3: Rood法

4: Fay法

5: PNF

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第35問

頸椎に不安定性のある急性期頸髄損傷の関節可動域訓練で角度を制限する関節はどれか。

1: 肩関節

2: 手関節

3: 股関節

4: 膝関節

5: 足関節

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第36問

上肢装具と目的について正しいのはどれか。

1: ウェブスペーサ ―――――――――― 母指外転筋短縮予防

2: Thomasスプリント ―――――――― 手関節中間位固定

3: 指用ナックルベンダー ――――――― PIP関節屈曲補助

4: 肘屈曲型アームスリング ―――――― 肩関節外転位保持

5: フレクサーヒンジ・スプリント ――― 手関節屈曲機能を利用した把持動作

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第37問

視覚障害者への対応で正しいのはどれか。

1: 伝い歩きをするときは障害者の手掌を周囲に接触させる。

2: 点字の利用では読む面と書く面を同じにする。

3: 歩行時に介助者は障害者の後方に位置する。

4: 白杖は2歩先の状況が分かる長さとする。

5: 視覚の代償手段として義眼がある。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第38問

慢性期頸髄損傷の残存機能レベルと使用する機器の組合せで正しいのはどれか。

1: 第3頸髄節 ――――― 環境制御装置

2: 第4頸髄節 ――――― 人工呼吸器

3: 第5頸髄節 ――――― チンコントロール電動車椅子

4: 第6頸髄節 ――――― BFO

5: 第7頸髄節 ――――― コックアップスプリント

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第39問

幻覚の精神症状評価を含む尺度はどれか。2つ選べ。

1: BPRS

2: CDR

3: FAST

4: LASMI

5: PANSS

- 答え:1 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第40問

アルコール依存症の患者の離脱症状を示す発言はどれか。

1: 「自分は飲酒量を減らさなければならない」

2: 「二日酔いで子供の運動会に行けなかった」

3: 「飲酒した晩の翌朝、迎え酒をすると汗がおさまる」

4: 「妻が自分の飲酒についてあれこれ言うのが不愉快だ」

5: 「自分は昔に比べて、ずいぶん酒が強くなったと思う」

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第41問

神経症性障害患者の作業療法導入時の評価で最も重視すべきなのはどれか。

1: 就労関連技能

2: 身辺処理能力

3: 精神内界の葛藤

4: 基本的な心身機能

5: 症状への対処方法

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第42問

認知症のBPSD〈behavioral and psychological symptoms of dementia〉はどれか。

1: 失語

2: 失認

3: 徘徊

4: 記憶障害

5: 判断力低下

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第44問

急性期を脱した後、まだ外的刺激への敏感さが残る統合失調症患者の作業療法導入時の対応で適切なのはどれか。

1: 役割を付与する。

2: 対人交流を促す。

3: 定期的な実施を心がける。

4: 複数の作業療法士で対応する。

5: 退行的行動に対しては関与を控える。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第45問

うつ病患者の作業療法で適切な作業活動はどれか。

1: 中断が容易なもの

2: 疲労感を自覚しにくいもの

3: 他者との優劣が分かりやすいもの

4: 複雑で完成すると達成感が得られるもの

5: 病前に到達していた水準と現在を比較できるもの

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第46問

境界性パーソナリティ障害の患者に対する作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 退行を許容する。

2: 集団作業への参加を促す。

3: 柔軟な枠組みを提供する。

4: 攻撃衝動の適応的発散を促す。

5: 主観的な苦悩を共感的に理解する。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第47問

選択性緘黙児に対する作業療法導入時のコミュニケーションの方法として適切でないのはどれか。

1: 表情

2: 筆談

3: 会話

4: ジェスチャー

5: アイコンタクト

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第48問

てんかん患者が作業療法中に強直間代発作の重積状態を呈したときの対応として最も優先すべきなのはどれか。

1: 家族に連絡する。

2: 呼吸を確認する。

3: 服薬状況を確認する。

4: 四肢を押さえて固定する。

5: 心電図モニターを装着する。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第49問

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

1: 余暇活動の促進

2: 社会参加の促進

3: 生活リズムの獲得

4: 対人スキルの向上

5: デイケアへの移行練習

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第50問

精神障害者の就労支援方法と実施機関の組合せで正しいのはどれか。

1: リワーク ――――――― ハローワーク

2: ジョブコーチ ――――― 地域障害者職業センター

3: 職場適応訓練 ――――― 保健所

4: トライアル雇用 ―――― 地域包括支援センター

5: ジョブガイダンス ――― 障害者就業・生活支援センター

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第51問

上腕骨小結節に付着する筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 棘上筋

3: 肩甲下筋

4: 小円筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第52問

皮下組織の直下に筋腹を触知する筋はどれか。

1: 棘上筋

2: 方形回内筋

3: 小殿筋

4: 中間広筋

5: 長腓骨筋

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第53問

腕神経叢の後神経束から分岐する神経はどれか。

1: 腋窩神経

2: 筋皮神経

3: 尺骨神経

4: 正中神経

5: 長胸神経

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第54問

舌下神経について正しいのはどれか。

1: 舌筋を支配する。

2: 両側支配である。

3: 神経核は橋にある。

4: 脳の背側から出る。

5: 味覚の求心路である。

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第56問

解剖学的構造のうち、白質に分類されるのはどれか。

1: 視床

2: 脳梁

3: 被殻

4: 淡蒼球

5: 脊髄前角

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第57問

脳脊髄液の流路において、第三脳室と第四脳室の間に位置するのはどれか。

1: Luschka孔

2: Magendie孔

3: Monro孔

4: 中脳水道

5: 脈絡叢

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第58問

胃の解剖について正しいのはどれか。

1: 胃底は胃の下方をいう。

2: 胃の左縁を小弯という。

3: 食道と胃の境に噴門が位置する。

4: 大弯は肝胃間膜によって肝臓と結合している。

5: 胃酸を分泌する腺は幽門前庭に多くみられる。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第60問

細胞分裂の開始に関わるのはどれか。

1: Golgi〈ゴルジ〉装置

2: 中心小体

3: ミトコンドリア

4: リソソーム

5: リボソーム

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第61問

1本の神経線維を電気刺激した場合の興奮伝導の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 興奮は一方向に伝わる。

2: 興奮は減衰せずに伝わる。

3: 興奮は太い線維ほど速く伝わる。

4: 興奮は並走する別の線維に伝わる。

5: 有髄線維では興奮が髄鞘に伝わる。

- 答え:2 ・3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第62問

四肢からの感覚伝導路について正しいのはどれか。

1: 触覚の線維は中脳で交叉する。

2: 圧覚の線維は脊髄視床路を通る。

3: 温度覚の線維は脊髄節で交叉する。

4: 一次ニューロンの細胞体は後角にある。

5: 痛覚の伝導路は延髄で二次ニューロンになる。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第63問

運動時の循環反応で誤っているのはどれか。

1: 脳血流量は減少する。

2: 腎血流量は減少する。

3: 静脈還流量は増加する。

4: 分時心拍出量は増加する。

5: 骨格筋の血流量は増加する。

- 答え:1

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第64問

交感神経の作用はどれか。

1: 瞳孔の縮小

2: 膀胱の収縮

3: 心拍数の減少

4: 気管支の拡張

5: 膵液の分泌促進

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第65問

右心不全の症候として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肺水腫

2: 肝脾腫

3: 起坐呼吸

4: 下腿浮腫

5: チアノーゼ

- 答え:2 ・4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第66問

消化酵素について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: αアミラーゼはマルトースをブドウ糖に分解する。

2: トリプシンはトリペプチドをアミノ酸に分解する。

3: ペプシンは蛋白質をポリペプチドに分解する。

4: マルターゼはデンプンをデキストリンに分解する。

5: リパーゼは脂肪を脂肪酸とグリセリンに分解する。

- 答え:3 ・5

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第67問

排便機構について正しいのはどれか。

1: 外肛門括約筋は平滑筋である。

2: 結腸壁が伸展されることで便意が生じる。

3: 内肛門括約筋を収縮させることで排便する。

4: 排便中枢は大脳皮質からの抑制を受けている。

5: 食物で胃が伸展されると大腸の蠕動運動が抑制される。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第68問

分娩後の乳汁分泌に作用するホルモンはどれか。

1: ドパミン

2: エストロゲン

3: プロラクチン

4: プロゲステロン

5: ゴナドトロピン

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第69問

代謝について正しいのはどれか。

1: エネルギー代謝率〈RMR〉は基礎代謝量を基準とした運動強度である。

2: 基礎代謝量〈BM〉は同性で同年齢ならば体重に比例する。

3: 呼吸商〈RQ〉は摂取する栄養素によらず一定である。

4: 代謝当量〈MET〉は安静臥位時の代謝量を基準とした運動強度である。

5: 特異動的作用〈SDA〉とは食物摂取後の消費エネルギーの減少である。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第70問

肩関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――棘上筋

2: 伸展――――大円筋

3: 外転――――棘下筋

4: 外旋――――肩甲下筋

5: 内旋――――小円筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第71問

手指の運動とそれに作用する筋の組合せで誤っているのはどれか。

1: 母指MP関節伸展――――短母指伸筋

2: 小指MP関節屈曲――――短小指屈筋

3: 環指MP関節外転――――背側骨間筋

4: 小指MP関節内転――――掌側骨間筋

5: 中指MP関節伸展――――虫様筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第72問

膝関節半月板について正しいのはどれか。

1: 外縁は内縁より薄い。

2: 外側半月板は外側側副靱帯に付着しない。

3: 大腿骨と膝蓋骨の適合性を高める。

4: 内側半月板は外側半月板より小さい。

5: 膝関節伸展時には後方に移動する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第73問

足部の内がえしに作用する筋はどれか。2つ選べ。

1: 後脛骨筋

2: 前脛骨筋

3: 第3腓骨筋

4: 短腓骨筋

5: 長指伸筋

- 答え:1 ・2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第74問

成人の安静開脚立位で正しいのはどれか。

1: 頭部は静止している。

2: 腓腹筋は持続的に活動している。

3: 腹直筋は持続的に活動している。

4: 大腿直筋は持続的に活動している。

5: 重心動揺は左右より前後方向が小さい。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第75問

疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1: Creutzfeldt Jakob病―――感染性疾患

2: Parkinson病―――――――脱髄疾患

3: 肝性脳症―――――――――神経変性疾患

4: 正常圧水頭症―――――――血行障害

5: 多発性硬化症―――――――腫瘍性疾患

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第76問

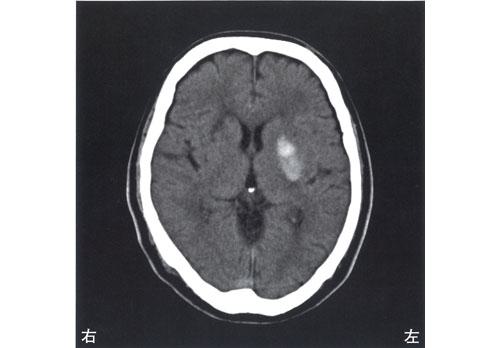

突然の右不全片麻痺を呈して搬送された患者の発症後6時間の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 被殻出血

3: 皮質下梗塞

4: くも膜下出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第77問

ワルファリンの作用を減弱させるのはどれか。

1: ビタミンA

2: ビタミンB6

3: ビタミンB12

4: ビタミンC

5: ビタミンK

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第78問

正常な肉芽の特徴はどれか。

1: 感染しやすい。

2: 乾燥している。

3: 出血しやすい。

4: 白色である。

5: 分泌物が多い。

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第79問

意識することなく再生される記憶はどれか。

1: 即時記憶

2: 意味記憶

3: 近時記憶

4: 手続き記憶

5: エピソード記憶

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第80問

Eriksonによる発達段階で老年期に獲得すべき課題はどれか。

1: 親密

2: 統合

3: 勤勉

4: 自律

5: 同一性

- 答え:2

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第81問

模擬場面でのリハーサルを技法として用いるのはどれか。

1: 内観療法

2: 箱庭療法

3: 森田療法

4: 認知行動療法

5: 支持的精神療法

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第82問

脊髄損傷の自律神経過反射でみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 頻脈

2: 高血圧

3: 低血糖

4: 顔面紅潮

5: 損傷レベルより下の発汗

- 答え:2 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第83問

老研式活動能力指標の質問項目のうち、手段的ADLに該当するのはどれか。

1: 「本や雑誌を読んでいますか」

2: 「年金などの書類が書けますか」

3: 「バスや電車を使って1人で外出できますか」

4: 「家族や友だちの相談にのることがありますか」

5: 「健康についての記事や番組に関心がありますか」

- 答え:3

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第84問

摂食嚥下障害への対応で正しいのはどれか。

1: 飲水にはぬるま湯を用いる。

2: 咽頭期障害では頭頸部伸展姿勢で嚥下する。

3: 口腔期障害に対しては高粘度の食物を用いる。

4: 先行期障害に対して食事のペースを指導する。

5: 鼻咽腔閉鎖不全に対してはShaker法を用いる。

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第85問

上腕骨顆上骨折で正しいのはどれか。

1: 老年期に多い。

2: 原則として手術を行う。

3: 外反肘を生じることが多い。

4: 前腕の循環不全を生じやすい。

5: 肘関節屈曲位での受傷が多い。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第86問

特発性大腿骨頭壊死症について正しいのはどれか。

1: 小児に多い。

2: 手術適応例は少ない。

3: 両側性病変は稀である。

4: ステロイド薬使用者に多い。

5: 股関節内外旋可動域は保たれる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第87問

家族性が孤発性よりも多いのはどれか。

1: Parkinson病

2: 多系統萎縮症

3: Huntington病

4: Lewy小体型認知症

5: 筋萎縮性側索硬化症

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第88問

重症筋無力症について正しいのはどれか。

1: 起床時に症状が強い。

2: 悪性腫瘍の合併が多い。

3: 自己免疫性疾患である。

4: 女性よりも男性に多い。

5: 40歳以前の発症は稀である。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第89問

てんかんについて正しいのはどれか。

1: 半数以上が遺伝性である。

2: 睡眠不足は発作の誘因である。

3: 年齢とともに発症率が減少する。

4: 成人では症候性よりも特発性が多い。

5: 発作の持続時間は後遺障害と相関しない。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第90問

眼疾患とその病態の組合せで正しいのはどれか。

1: 白内障――――――硝子体の混濁

2: 麦粒腫――――――眼瞼の悪性腫瘍

3: Behçet病―――――ぶどう膜の炎症

4: 流行性角結膜炎――色素上皮の剥離

5: 緑内障――――――眼圧の低下

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第91問

10か月の正常児でみられるのはどれか。

1: Moro反射

2: 手の把握反応

3: 緊張性迷路反射

4: パラシュート反応

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:4

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第92問

高齢者にみられる病態のうち、低栄養の関与が低いのはどれか。

1: 貧血

2: 褥瘡

3: 大腿骨骨折

4: サルコペニア

5: 虚血性心疾患

- 答え:5

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第93問

2型糖尿病の運動療法について誤っているのはどれか。

1: 有酸素運動が用いられる。

2: インスリン感受性を上昇させる。

3: 食事療法との併用が基本となる。

4: 尿中ケトン体が陽性の場合においても推奨される。

5: 実施にあたってはインスリンが十分に補充されている必要がある。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第94問

血友病について正しいのはどれか。

1: 脾腫がみられる。

2: 血小板数が減少する。

3: 点状紫斑がみられる。

4: 膝に関節症をきたす。

5: 自己免疫性疾患である。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第95問

リンパ浮腫について正しいのはどれか。

1: 腹水を伴う。

2: 利尿薬で治療する。

3: 蜂窩織炎になりやすい。

4: 肺塞栓症の原因の1つである。

5: 皮膚が線維化を起こすことは稀である。

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第96問

精神遅滞を生じる疾患のうち、先天性代謝異常が原因であるのはどれか。

1: Down症候群

2: 結節性硬化症

3: 神経線維腫症

4: Turner症候群

5: フェニルケトン尿症

- 答え:5

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第97問

疾患と病変の組合せで正しいのはどれか。

1: Lewy小体型認知症――――白質の病変

2: Alzheimer型認知症――――アミロイドの沈着

3: 血管性認知症―――――――黒質の神経細胞脱落

4: 大脳皮質基底核変性症―――運動ニューロン病変

5: 前頭側頭型認知症―――――大脳皮質の腫大神経細胞

- 答え:2

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第98問

境界性パーソナリティ障害にみられないのはどれか。

1: 不安定な感情

2: 孤立への欲求

3: 持続的な空虚感

4: 不明瞭な自己像

5: 繰り返す自傷行為

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第99問

てんかんについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 単純部分発作は意識障害がみられる。

2: 欠神発作は過換気によって誘発される。

3: 特発性てんかんは脳の器質的病変が特定できる。

4: 複雑部分発作は側頭葉てんかんに多くみられる。

5: 全般発作は発作開始時にてんかん放電が大脳半球の片側にとどまっている。

- 答え:2 ・4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第100問

疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 身体化障害――――――――――系統的脱感作法

2: 強迫性障害――――――――――曝露反応妨害法

3: PTSD〈外傷後ストレス障害〉―フラッディング

4: 心気障害―――――――――――持続エクスポージャー法

5: 解離性健忘――――――――――バイオフィードバック法

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する