第9回午前の過去問

国試第9回午前:第2問

伝染病予防法に基づき届出を必要とする疾患はどれか。

a:ジフテリア

b:インフルエンザ

c:肺炎

d:梅毒

e:麻疹

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第3問

誤っているのはどれか。

a:臨床工学技士は医師など他の医療関係職種と連帯して、チーム医療に務めることが求められている。

b:我が国においては医事紛争の件数が最近ふえている。

c:医療従事者の倫理の基本はまず法を守ることである。

d:臨床工学技士は緊急時には患者に直接計測結果を説明できる。

e:臨床工学技士が業務上で医療過誤をした場合その直接の責任は主治医にある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第7問

がんについて誤っているのはどれか。

1:C型肝炎患者では肝臓癌の発生する頻度が高い。

2:子宮癌の早期発見には細胞診が有効である。

3:過度の紫外線照射は皮膚癌の原因となる。

4:乳癌の5年生存率は15%以下である。

5:白血病は血液細胞の悪性腫瘍である。

国試第9回午前:第9問

退行性病変で正しいのはどれか。

1:肥大

2:変性

3:過形成

4:再生

5:化生

国試第9回午前:第11問

物質代謝について正しいのはどれか。

a:グルコースは二酸化炭素と水とに分解される。

b:葉酸は消化酵素として作用する。

c:尿酸はアンモニアから生成される。

d:脂肪酸はβ酸化を受けた後TCA回路で処理される。

e:脂肪はコレステロールとして貯蔵される。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第12問

炎症に関して正しいのはどれか。

a:紫外線は原因の一つである。

b:じん麻疹はアレルギー性の炎症である。

c:組織の循環障害と滲出とを伴う。

d:組織では細胞の萎縮が認められる。

e:膿瘍は炎症後肉芽組織が増殖して生じる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第15問

日本国憲法第25条に基づき「公衆衛生の向上」を目的として制定されている法律はどれか。

a:精神保健法

b:食品衛生法

c:予防接種法

d:労働基準法

e:生活保護法

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第16問

職業性の健康障害でないのはどれか。

1:じん肺

2:熱中症

3:潜函病(センカン病)

4:頸肩腕障害

5:イタイイタイ病

国試第9回午前:第17問

食中毒の原因食品で発生件数が最も多いのはどれか。

1:肉類

2:乳類

3:野菜類

4:魚介類

5:菓子類

国試第9回午前:第18問

我が国の衛生統計について正しいのはどれか。

a:脳血管疾患による死亡は近年減少の傾向にある。

b:近年の死因順位の第1位は心疾患である。

c:肺炎・気管支炎による死亡は近年減少の傾向にある。

d:高齢化のスピードは西欧諸国よりゆるやかである。

e:悪性新生物による死因で最も多いのは胃癌である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第19問

良性腫瘍の一般的な特徴について正しいのはどれか。

1:被膜が存在する。

2:隣接組織への浸潤がみられる。

3:転移を起こす。

4:未分化細胞がみられる。

5:核の大きさは均一ではない。

国試第9回午前:第34問

ビタミン欠乏症について誤っている組み合わせはどれか。

1:ビタミンA ―――――― 夜盲症

2:ビタミンB1 ―――――― 脚気

3:ビタミンB――――-― 貧血

4:ビタミンD ―――――― 壊血病

5:ビタミンE ―――――― 不妊

国試第9回午前:第38問

急性腎不全の原因について正しいのはどれか。

a:心筋梗塞

b:低カルシウム血症

c:副腎皮質ステロイド薬の投与

d:敗血症

e:後腹膜線維症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第41問

腎病変を続発する疾患として誤っているのはどれか。

a:へノッホ・シェーンライン(Henoch-Schonlein)紫斑病

b:バセドー病

c:動脈管開存症

d:骨髄腫

e:膠原病

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第45問

出血傾向をきたす疾患とその原因の組合せで正しいのはどれか。

a:特発性血小板減少性紫斑病 ――- 血小板産生の減少

b:急性骨髄性白血病 ――――---- 血小板消費の亢進

c:多発性骨髄腫 ――――――---- M蛋白の増加

d:播種性血管内凝固症侯群(DIC) ――――凝固因子と血小板の消費亢進

e:重症肝障害 ――――――----- 凝固因子の産生障害

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第46問

正しいのはどれか。

a:換気ガス流量は差圧トランスデューサを用いて測定できる。

b:機能的残気量はスパイロメトリーで測定できる。

c:パルスオキシメータはガラス管に密封された標準血液で校正する。

d:残気量はスパイロメトリーで測定できる。

e:カプノメーターは換気のモニターとして有用である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第49問

正しい組合せはどれか。

a:バルビツレイト ―――――――-- 抗癌薬

b:リドカイン ―――――――――-- 抗不整脈薬

c:エリスロマイシン ――――――-- 抗菌薬

d:へパリン ―――――――――― 抗凝固薬

e:ベンゾジアゼピン ――――――- 局所麻酔薬

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第56問

心電計について正しいのはどれか。

a:増幅器の高域遮断周波数が低すぎるとR波の立ち上がりが鋭くなる。

b:心電図テレメータは患者漏れ電流に対する安全性の上で有利である。

c:心電図のQRS波は心室筋の脱分極過程に対応している。

d:電極にはぺーストを十分につけるのがよい。

e:ホルター型心電計は除細動器と併用するのに適した心電計である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第58問

被爆のないのはどれか。

a:ディジタルラジオグラフィー

b:核磁気共鳴映像法

c:パルスドップラー法

d:単光子断層法

e:陽電子断層法

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第60問

超音波診断装置について正しいのはどれか。

a:生体中の超音波の反射や散乱を利用して情報を得ている。

b:超音波に鋭い指向性を持たせるには振動子は小さくするのがよい。

c:走査をする目的は体への悪影響を防ぐためである。

d:Bモードは肝腫瘍の診断に適している。

e:ドップラー法において血流方向を超音波ビームの軸方向とのなす角度が小さい方が感度が高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第62問

光による生体計測について正しいのはどれか。

a:無侵襲計測に利用される。

b:動脈血の酸素飽和度の計測に用いられる。

c:脈波の計測に利用される。

d:可視光は組織を透過しないので利用できない。

e:患者監視には適さない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第65問

医用治療機器について正しいのはどれか。

a:治療余裕度(致死限界と治療効果が生じるエネルギー密度の差)を最小にする。

b:治療効果比(主作間/副作用)を最大にする。

c:皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーの密度は100mW/cm2以下とする。

d:状態によらず一定出カで使用する。

e:治療に用いるすべての物理的エネルギーの安全限界は同一である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第66問

心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

a:VVI型はデマンドペースメーカの一種である。

b:DDD型は心房と心室とを連続的にペーシングすることができる。

c:レート応答型は身体要求度を検出しぺーシングレートを変える。

d:植込み式はプログラム機能がない。

e:高頻度ぺーシングは300/分程度のぺーシングレートを用いる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第68問

電気メス使用中に対極板装着部以外で熱傷がみられた。考えられる原因として誤っているのはどれか。

1:対極板の固定が不十分であった。

2:対極板コードが短めであった。

3:対極板コードがコイル状になっていた。

4:患者と手術台との間に血液がたまっていた。

5:患者が周囲の金展と接触していた。

国試第9回午前:第69問

心臓マッサージ器について正しいのはどれか。

a:救急医療において心停止患者の搬送時に用いる。

b:前胸壁圧迫部は胸骨の左側奇りに置く。

c:手動式のものは一人で同時に人工呼吸も行える。

d:ガス容量500lのボンベを動力源としたとき2本で約15分間作動する。

e:自動式では圧迫回数40~80回/分である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第76問

臨床工学(CE)の内容について正しいのはどれか。

a:臨床医療の場に医用工学の技術・手法を導入し医療の向上を図る。

b:医療機器の安全性・信頼性の向上のため、その規格化や指針の作成を行う。

c:工学的技術や理論に臨床医学の概念を導入し工学の発展に寄与する。

d:医療現場でCEに直接関与する職種の一つとして理学療法士(PT)がある。

e:医療機器・システムに関する医療現場での教育・訓練を受け持つ。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第77問

電撃に対する人体反応について正しいのはどれか。

1:マクロショックでビリビリ感じる程度の電流値を離脱限界電流という。

2:人体内部の細胞が良導体であるのは純水と同じ性質を有するからである。

3:人体の電撃反応は電流の流入・流出部位によっても異なる。

4:ミクロショック心室細動電流の値は最小感知電流の値とほぼ等しい。

5:電撃を引き起こす電流閾値は周波数が低いほど小さい。

国試第9回午前:第78問

各種エネルギーの人体への作用で正しいのはどれか。

1:全身が30°C程の温度にさらされると白血球が死滅する。

2:磁界の人体に及ぼす作用の一つとしてキャビテーションがある。

3:超音波の加熱作用は10W/cm2以上の照射により初めて発現する。

4:放射線の感受性は細胞分裂が盛んな細胞ほど高い傾向を示す。

5:波長1400nm以上の光を長時間浴びると皮膚の色素の増加を来す。

国試第9回午前:第80問

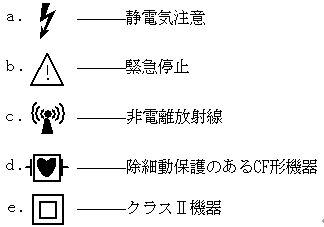

医用電気機器や病院電気設備の安全基準に関して正しい組み合わせはどれか。

a:クラスII機器------ 追加保護手段として補強絶縁を使用

b:内部電源を使用した心電計--外部電源に接続した場合の追加保護手段は不要

c:検体検査機器-------- クラスI機器であることが必要

d:医用接地センタの接地極--- 病院建物の鉄骨の利用が可能

e:胸部手術室--------- 非接地配線方式が必要

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第81問

病院電気設備について正しいのはどれか。

a:瞬時特別非常電源はバッテリーと自家用発電機とから構成される。

b:商用交流からだけ電源を供給されているコンセントは赤色ではいけない。

c:病院の医用接地設備の接地極の接地抵抗は原則として1Ω以下にする。

d:医用接地端子は医用接地センタに10mΩ以下の導線で結ぶ。

e:等電位接地設備はミクロショック対策の設備である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

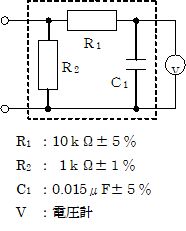

国試第9回午前:第82問

正しい組み合わせはどれか。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第9回午前:第88問

医用機器のシステム安全に関して誤っているのはどれか。

a:同じ故障率の機器の直列接続におけるシステム全体の信頼度は個々の機器の信頼度よりも低い。

b:医療ガス配管のピンインデックス方式はフェイルセーフの事例である。

c:MTBFとは修理に要した時間の平均値のことである。

d:停電用バッテリーはデュアルシステムの一種である。

e:つまみの右回転を出力増加方向とするのは人間工学的配慮による。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第9回午前:第90問

医療ガスの安全管理について正しいのはどれか。

a:医療ガスの誤用防止のためガス種別ごとに色分けをする。

b:各ガス間の非互換性を保つ方式としてホースアセンブリがある。

c:マニフォールドシステムは清浄空気を一定圧力で供給するシステムである。

d:供給失調の防止のため圧縮空気供給装置が必要である。

e:医療施設に安全管理のための組織の設置が義務づけられている。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回