第7回午前の過去問

国試第7回午前:第2問

臨床工学技士として行うことのできる医療行為はどれか。

1:静脈からの採血

2:処方せん発行

3:気菅内挿管

4:手術室における心電図モニダ連極の装着

5:診断目的の心電図検査

国試第7回午前:第3問

血栓の発生条件として正しいのはどれか。

a:血管内面に病変が存在する。

b:血漿トリグリセライドが低値である。

c:赤血球数が減少している。

d:血流のうっ滞がある。

e:血液の凝固性が高まっている。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第11問

Winslowの公衆衛生の定義について正しいのはどれか。

a:疾病を予防する科学であり、技術である。

b:社会的弱者に対し、政府が代わって援助の手を差しのべる。

c:危険の分散化で、その危険に陥った人の費用を負担する仕組みである。

d:生命を延長する科学であり、技術である。

e:組織だった地域社会の努力によるものである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第12問

WHOのいうへルスプロモーションについて正しいのはどれか。

a:一次予防の一つである。

b:生活習慣を健康的なものに変えていくことである。

c:環境を健康的なものにすることである。

d:保健の領域にとどまっていたのでは達成されない。

e:集団検診による疾病の早期発見である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第13問

老人保健法の保健事業について正しいのはどれか。

a:健康手帳の交付

b:予防接種

c:救急医療

d:栄養指導

e:訪問指導

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第14問

労働安全衛生法で定める管理体制を構成するのはどれか。

a:保健委員会

b:保健婦

c:産業医

d:衛生委員会

e:環境衛生監視員

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第20問

続発性腎疾患はどれか。

a:IgA腎症

b:骨髄腫腎

c:糖尿病性腎症

d:紫斑病性腎炎

e:急性進行性糸球体腎炎

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第21問

腎前性急性腎不全の原因となるのはどれか。

a:敗血症

b:心不全

c:高Ca血症

d:前立腺肥大

e:水銀中毒

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第22問

腎・尿路系について誤っているのはどれか。

a:尿管膀胱移行部が正常でも膀胱内尿は尿管へ逆流する。

b:腎細胞癌(Grawitz tumor)は小児に多い。

c:重複尿管は先天性異常として認められる。

d:急性腎孟腎炎は上行性感染によることが多い。

e:膀胱炎は男性より女性に起こりやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第23問

疾患と検査との組合せで適切でないのはどれか。

1:脳腫瘍―――――――――――MRI検査

2:ギランバレー症侯群―――――神経伝導速度検査

3:脳炎――――――――――――髄液検査

4:真性てんかん――――――――超音波検査

5:筋萎縮性側索硬化症―――――筋電図検査

国試第7回午前:第24問

正しいのはどれか。

a:鉄欠乏性貧血は女性に多い。

b:溶血性貧血では血尿をみることが多い。

c:特発性血小板減少性紫斑病(ITP)では関節腔内の出血をみることが多い。

d:慢性骨髄性白血病(CML)では著明な脾踵をみることが多い。

e:多発性骨髄腫では骨折をみることが多い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第31問

血液ガスについて誤っているのはどれか。

a:二酸化炭素の大部分はヘモグロビンと結合している。

b:肺動脈血酸素分圧の正常値は90mmHgである。

c:窒素はすべて物理的に溶解している。

d:酸素分圧はポーラログラフ法で測定できる。

e:二酸化炭素分圧はpHガラス電極法を応用して測定できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第37問

法制上届出を必要としないのはどれか。

1:細菌性食中毒

2:異型肺炎

3:肺結核

4:破傷風

5:梅毒

国試第7回午前:第44問

薬剤の組合せで正しいのはどれか。

a:催眠鎮静薬 ――――― ドパミン

b:抗痙攣薬 ―――――― ケタミン

c:降圧薬 ――――――― カルシウム拮抗薬

d:抗不整脈薬 ――――― リドカイン

e:抗凝血薬 ―――――― ヘパリン

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第48問

正しい組合せはどれか。

a:薬物動態学(pharmacokinetics) -―― 薬物の体内分布

b:新薬の評価 ―――――――――― 二重盲検法

c:薬効評価の倫理 ―――――――― GCP(good clinicpractice)

d:プラセボ ―――――――-------― QOL(quality of life)

e:薬効の心理的効果 ―――-― TDM(therapeutic drug monitoring)

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第49問

正しいのはどれか。

a:物体に重量という力を生じさせる加速度を重量加速度と呼ぶ。

b:加速度αで運動している質量mの物体を静止させるのに必要な力はm/αである。

c:重りを机の上に置いた場合、机が重りを支える力を反作用という。

d:物体にいくつかの力が同時に加わるとき、それと同じ効果をもつ一つの力を合力という。

e:外部から加わる力の合力が零のとき、物体内部には力は存在しない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第55問

正しいのはどれか。

a:平均動脈圧は拡張期圧と収縮期圧との平均値である。

b:動脈圧は拡張期圧と収縮期圧との間を変動する。

c:動脈圧波形は血管の部位によって異なる。

d:動脈圧波形の変化は主に血流速度に起因する。

e:圧脈波の伝搬速度は血流速度に等しい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第60問

誤っているのはどれか。

1:ねじの自立条件を満たすボルトとナットとの組合せは、自然には緩まない締結要素である。

2:ころがり軸受けで摩擦低下の主役をなすのは、軸と軸受けとの間の薄い油膜である。

3:インボリュート曲線は、2軸間の回転速度比を一定に保つための歯車の歯形曲線の一つである。

4:回転・直線運動変換を行うピニオン・ラックにおいて、ラックのインボリュート曲線は直線となる。

5:歯車を組み合せるとき、歯車のモジュールは同じでなければならない。

国試第7回午前:第68問

正しいのはどれか。

a:酸と塩基とを当量ずつ加えて得られる水溶液のpHは常に7となる。

b:同モル濃度の硫酸ナトリウム水溶液と炭酸水素ナトリウム水溶液とを同量混合するとアルカリ性を示す。

c:アンモニア水に塩化アンモニウム水溶液を加えると溶液のpHは小さくなる。

d:pHが3の水溶液を蒸留水で10万倍にうすめるとPHは8となる。

e:弱酸と強塩基との中和反応では弱酸のグラム当量が強塩基のグラム当量より多くないと中和しない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第76問

生体計測装置に常に要求されるのはどれか。

a:再現性が高い。

b:患者の安全が脅かされない。

c:無侵襲的である。

d:生体物性値の影響を受けない。

e:多目的に使用できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第77問

正しいのはどれか。

a:熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b:サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c:心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すものの4種のフィルタを備えている。

d:生体に電流を通じそのインピーダンス変化から生体情報を求める方法をインピーダンス法という。

e:指尖脈波は指先にかけた磁場の変化でとらえられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第78問

生体計測で使用される電極について正しいのはどれか。

a:単極導出を行うとき基準点に置いた電極を装着電極という。

b:皮膚と電極との間に通常、電解質を含んだペーストを用いる。

c:金属電極とぺーストとの間に分極が発生しやすい。

d:分極により発生する分極電圧は10mVを超えることはない。

e:不分極電極として銅(Cu)の表面に硫酸銅(CuSO4)を付着させたものがよく用いられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第79問

生体の電気現象を計測するための増幅器で正しいのはどれか。

a:増幅器への入力電圧をEiその出力連圧をE0とするとEi/E0を電圧増幅率という。

b:増幅器の感度は電圧利得で表すことができる。

c:差動増幅器の両入力端子に等しい振幅の同相入力を加えると出力は零になる。

d:前置増幅器は入力インピーダンスを小さくするように設計されている。

e:心電図を記録するための増幅器には100dB以上の増幅度が必要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第80問

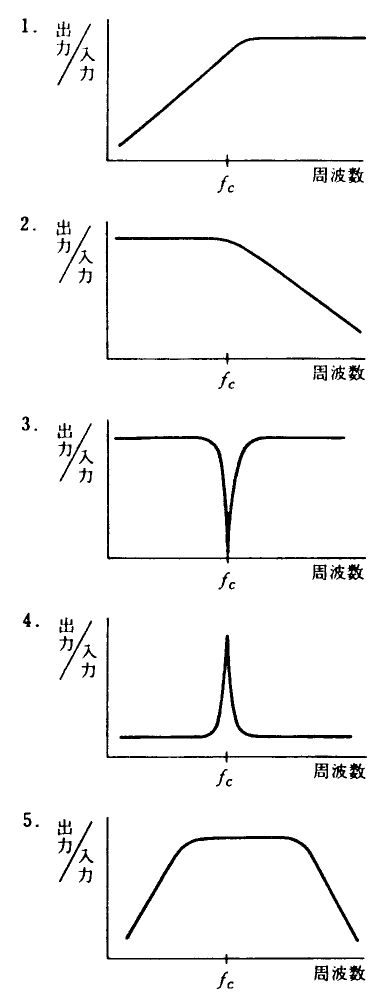

生体電気計測に使用するフィルタについて正しいのはどれか。

a:帯域除去フィルタの代表的なものはハム除去フィルタである。

b:低域遮断フィルタを備えた増幅器をAC増幅器という。

c:集積回路を利用したフィルタを受動フィルタという。

d:静止電位の測定にはAC増幅器を用いなければならない。

e:分極などによる不要な直流成分やドリフトを除去するにはDC増幅器を用いるとよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第85問

サーモグラフィについて正しいのはどれか。

1:外部から赤外線を照射してその反射率を画像化する。

2:検出器には超伝導を利用したSQUIDが使われる。

3:着衣のままで検査ができる。

4:レイノー病による手足の血流障害の診断に利用されている。

5:腎臓などの深部臓器の診断に有用である。

国試第7回午前:第87問

正しいのはどれか。

a:PET(ポジトロンCT)は広く一般病院で利用されている。

b:RI物質を用いて代謝過程を観測することができる。

c:ガンマカメラはシンチレーションカメラとも呼ばれる。

d:NaIはガンマ線を吸収すると光を発生する。

e:SPECT(シングルフォトンCT)では陽電子放出核種を利用している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第89問

血液ガス分析について正しいのはどれか。

a:血液ガス分析用の採血には抗凝固薬としてクエン酸塩を使う。

b:血液ガス分析装置の校正は通常、3点校正で行う。

c:pH電極にはナイロン膜が用いられる。

d:PO2電極にはポリプロピレン膜が用いられる。

e:PCO2電極にはテフロン膜が用いられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第90問

心拍出量の測定について正しいのはどれか。

a:色素希釈法の指示薬としてインドシアニングリーンを用いる。

b:指示薬希釈法では心拍出量の連続測定はできない。

c:熱希釈法にはスワンガンツカテーテルを使用する。

d:熱希釈法では加熱した5%ブドウ糖液を右心房に注入する。

e:熱希釈法は色素希釈法に比べて繰り返し測定がむつかしい。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回