内部障害と臨床医学の過去問

第55回午後:第90問

心室中隔欠損症で正しいのはどれか。

1: チアノーゼを生じる。

2: 動脈管が開存している。

3: 卵円孔の閉鎖不全である。

4: 肺血流量は正常時よりも多くなる。

5: 大動脈から肺動脈に直接血液が流れる。

- 答え:4

- 解説:心室中隔欠損症は、心室中隔の形成不全により、心室中隔の一部または全部が欠損する病態です。これにより、肺血流量が増加し、肺高血圧症が進行することがあります。

- チアノーゼは、心室中隔欠損症において肺高血圧症が進行し、右-左短絡となる場合に生じる(Eisenmenger症候群)。ただし、これは心室中隔欠損症の全ての症例で起こるわけではないため、正しい選択肢ではありません。

- 動脈管が開存しているのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。従って、この選択肢は正しくありません。

- 卵円孔の閉鎖不全は、卵円孔開存症と呼ばれる病態であり、心室中隔欠損症とは異なります。この選択肢は正しくありません。

- 心室中隔欠損症では、出生後、肺血管抵抗が徐々に下がってくると、肺血流増加が顕著になります。その持続により、肺血管床の閉塞性病変、肺高血圧症が進行することがあります。この選択肢が正しいです。

- 大動脈から肺動脈に直接血液が流れるのは、動脈管開存症であり、心室中隔欠損症とは異なる病態です。この選択肢は正しくありません。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第91問

β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はどれか。

1: PCI

2: Borg指数

3: Karvonen法

4: 安静時心拍数

5: 最大予測心拍数

- 答え:2

- 解説:β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はBorg指数である。これは自覚的運動強度の評価に用いられ、β遮断薬服用中患者に適している。

- PCIは心拍数を測定して運動負荷時の心拍数の増加を安静時の心拍数と比較し、歩行時の負荷を指数で示す方法である。しかし、β遮断薬の服用により運動負荷による最大心拍数の増加は抑制されるため、適していない。

- Borg指数は自覚的運動強度の評価に用いられる。Borg指数13が概ね嫌気性代謝閾値(AT)の運動強度相当とされる。自覚的運動強度であるため、β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に適している。

- Karvonen法は最大心拍数と安静時心拍数の差に運動強度をかけ、目標心拍数とする方法である。しかし、β遮断薬の服用により運動負荷による最大心拍数の増加は抑制されるため、適していない。

- 安静時心拍数のみでは運動負荷量の決定は行えないため、適していない。

- β遮断薬の種類や容量により抑制の程度が異なるため、最大心拍数を予測することは困難であり、適していない。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第92問

血友病の臨床症状で最も多いのはどれか。

1: 関節内出血

2: 血小板数減少

3: 出血時間延長

4: 毛細血管拡張

5: リンパ節腫脹

- 答え:1

- 解説:血友病は、先天的な血液凝固因子の欠乏によって引き起こされる疾患で、血友病Aと血友病Bが存在します。最も多い臨床症状は関節内出血で、激しい疼痛と運動制限を引き起こします。

- 関節内出血は血友病で最も多い臨床症状であり、熱感や腫脹を伴い、激しい疼痛と運動制限が起こります。これが正解です。

- 血小板数減少は血友病ではなく、血小板減少性紫斑病や再生不良性貧血などの症状として現れるため、間違いです。

- 出血時間延長は血友病ではなく、血小板機能異常や血管壁異常によって引き起こされる症状であり、血友病では出血時間は正常です。

- 毛細血管拡張は血友病とは関係なく、毛細血管拡張症やOsler病などの症状として現れるため、間違いです。

- リンパ節腫脹は血友病とは関係なく、悪性リンパ腫やがんの転移などの症状として現れるため、間違いです。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第94問

2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。

1: インスリン抵抗性の増大

2: 血圧低下

3: 血糖コントロールの改善

4: 脂質代謝の改善

5: 心肺機能の改善

- 答え:1

- 解説:2型糖尿病患者における運動療法は、インスリン抵抗性の改善、血圧の低下、血糖コントロールの改善、脂質代謝の改善、心肺機能の改善などの効果があります。運動療法は糖尿病の予防・管理や生活の質の向上に役立ちます。

- 選択肢1は誤りです。運動療法は2型糖尿病患者においてインスリン抵抗性の増大ではなく、改善をもたらします。

- 選択肢2は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血圧を低下させる効果があります。これはインスリン抵抗性の改善に伴う降圧作用によるものです。

- 選択肢3は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血糖コントロールの改善をもたらします。これはインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢4は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において脂質代謝の改善をもたらします。これもインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢5は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において心肺機能の改善をもたらします。これにより、患者の生活の質が向上します。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第87問

帯状疱疹で正しいのはどれか。

1: 発疹は左右対称にみられる。

2: 感染後数日で発症する。

3: Koplik斑が出現する。

4: アロディニアを伴う。

5: 帯状絞扼感を伴う。

- 答え:4

- 解説:帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされ、神経節に潜伏感染したウイルスが再活性化することで発症します。発疹は知覚神経の走行に沿って帯状に現れ、痛みを伴います。アロディニアは帯状疱疹後神経痛で見られる症状です。

- 帯状疱疹の発疹は左右対称ではなく、身体の左右どちらか片側に赤い発疹と小水疱が生じます。これは選択肢1が間違いである理由です。

- 帯状疱疹は感染後数日で発症するわけではなく、水痘の治癒後に神経節に潜伏感染し、免疫力が低下した際などに発症します。このため、選択肢2は正しくありません。

- Koplik斑は麻疹で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢3は間違いです。

- アロディニアは軽微な触刺激で痛みが誘発される症状で、帯状疱疹後神経痛で見られます。これが選択肢4が正しい理由です。

- 帯状絞扼感は多発性硬化症で見られる症状であり、帯状疱疹とは関係ありません。そのため、選択肢5は間違いです。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第92問

慢性閉塞性肺疾患患者に推奨されないのはどれか。

1: 低脂肪食

2: 在宅酸素療法

3: 上肢の筋力トレーニング

4: 下肢の筋力トレーニング

5: インフルエンザワクチン接種

- 答え:1

- 解説:慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者において、低脂肪食は特に推奨されない。一方で、在宅酸素療法、上肢・下肢の筋力トレーニング、インフルエンザワクチン接種はCOPD患者に推奨される治療法や予防策である。

- 低脂肪食は、COPD患者に特に推奨されるわけではない。COPD患者は栄養バランスの良い食事を摂取することが重要である。

- 在宅酸素療法は、COPD患者において適応となる治療法であり、効果的な治療法の一つである。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、上肢の筋力トレーニングが推奨される。自重やフリーウェイト、弾性ゴムバンドを用いる方法がある。

- COPD患者では、全身持久力トレーニングとの併用として、下肢の筋力トレーニングが推奨される。

- インフルエンザワクチン接種により、COPDの増悪重症化を予防し、死亡率を約50%低下させることが報告されている。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第93問

急性膵炎で正しいのはどれか。

1: 胆石が最も多い原因である。

2: 重症例の死亡率は1%前後である。

3: 急性期は血中アミラーゼが低下する。

4: 膵内での消化酵素の活性化がみられる。

5: 体幹の伸展で痛みが軽減することが多い。

- 答え:4

- 解説:急性膵炎は、膵臓の炎症を引き起こす病気で、膵内での消化酵素の活性化が原因となる。主な症状は上腹部の激痛、悪心、嘔吐、発熱、腹部膨満などで、体幹屈曲位で痛みが軽減する傾向がある。

- 急性膵炎の原因で最も多いのはアルコール性で、次いで胆石症であるため、この選択肢は正しくない。

- 急性膵炎全体における死亡率は2%前後だが、重症例では10%前後となるため、この選択肢は正しくない。

- 急性膵炎の急性期においては、血中・尿中アミラーゼの急峻な上昇が認められるため、この選択肢は正しくない。

- 急性膵炎は、主にトリプシンの活性化を生じ、活性化された種々の膵酵素が働いて炎症を悪化させ、血中へ逸脱した酵素が全身をめぐって自己消化を生じる。この選択肢が正しい。

- 急性膵炎の痛みは、体幹屈曲位で軽減する傾向がある。逆に、体幹の伸展では疼痛が増強するため、この選択肢は正しくない。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第78問

非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉の副作用として正しいのはどれか。

1: 胃潰瘍

2: 低血糖

3: 多幸感

4: 骨粗鬆症

5: 中心性肥満

- 答え:1

- 解説:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、関節リウマチや変形性関節症などの痛みを緩和するために使用される薬で、副作用として胃腸障害が起こることがある。

- 胃潰瘍は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の副作用として生じることがあります。これは、NSAIDsがプロスタグランジンの生成を抑制し、胃粘膜の保護作用が低下するためです。

- 低血糖は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。低血糖は、抗不整脈薬やニューキノロン系抗菌薬、アンジオテンジンⅡ受容体拮抗薬、非定型抗精神病薬などの副作用として生じることがあります。

- 多幸感は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。多幸感は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 骨粗鬆症は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。骨粗鬆症は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 中心性肥満は非ステロイド性抗炎症薬の副作用ではありません。中心性肥満は、ステロイド薬の副作用として生じることがあります。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第85問

Fallot四徴症で起こる血管異常はどれか。

1: 大動脈騎乗

2: 大動脈狭窄

3: 冠動脈狭窄

4: 肺静脈閉塞

5: 肺動脈弁逆流

- 答え:1

- 解説:Fallot四徴症は先天性心疾患で、高位心室中隔欠損、大動脈騎乗、肺動脈狭窄、右心室肥大の四病変が特徴です。この中で血管異常として大動脈騎乗が該当します。

- 大動脈騎乗は、大動脈が左右の心室にまたがっている状態で、Fallot四徴症に含まれる血管異常です。これが正しい選択肢です。

- 大動脈狭窄は、大動脈弁の開放制限が左室-大動脈圧較差を惹起し、左心室に圧負荷をもたらす病態です。Turner症候群などで合併することがありますが、Fallot四徴症ではありません。

- 冠動脈狭窄は、冠動脈に徐々に沈着したコレステロールなどにより血管の内腔が狭まる状態です。アテローム動脈硬化症などでみられますが、Fallot四徴症ではありません。

- 肺静脈閉塞は、肺静脈の内膜肥厚や線維化などにより閉塞が生じる病態です。原因不明なことが多いですが、Fallot四徴症では肺動脈の狭窄がみられるため、この選択肢は間違いです。

- 肺動脈弁逆流は、肺動脈弁の閉鎖不全により、拡張期に肺動脈から右室に向かって逆流が生じる病態です。二次性肺高血圧症でみられることがほとんどであり、Fallot四徴症の術後にもみられることがあるものの、Fallot四徴症で起こる血管異常としては不適切です。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第86問

スパイロメトリーで計測できないのはどれか。

1: 1秒量

2: 予備吸気量

3: 1回換気量

4: 最大吸気量

5: 機能的残気量

- 答え:5

- 解説:スパイロメトリーは、肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率などの肺機能を測定する方法です。しかし、残気量や機能的残気量はスパイロメトリーで測定できません。

- 1秒量は、呼出開始から最初の1秒間に呼出された気量を指します。これはスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 予備吸気量は、安静吸気位から最大に吸気できる気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 1回換気量は、1回の呼吸で肺に出入りする気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 最大吸気量は、安静呼気位から最大吸気位までの気量を指します。これもスパイロメトリーで計測が可能な項目です。

- 機能的残気量は、安静呼気位において肺内に残る気量を指します。スパイロメトリーでは残気量を測定できないため、機能的残気量も測定できません。このため、選択肢5が正解です。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第92問

腎不全における透析療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 透析対象者数は年々増加傾向にある。

2: 血液透析よりも腹膜透析の割合が多い。

3: 昼間透析よりも夜間透析の割合が多い。

4: 透析導入の原因疾患は糖尿病性腎症が最も多い。

5: 透析対象者の死亡原因として肝不全が最も多い。

- 答え:1 ・4

- 解説:腎不全における透析療法に関する正しい選択肢は、透析対象者数が年々増加傾向にあることと、透析導入の原因疾患で糖尿病性腎症が最も多いことです。

- 透析対象者数は年々増加傾向にあるので、この選択肢は正しいです。高齢化や生活習慣病の増加により、腎不全患者が増えていることが原因とされています。

- 血液透析の割合が腹膜透析よりも多いため、この選択肢は間違いです。血液透析は95%以上の割合で、腹膜透析は5%以下の割合です。

- 昼間透析の割合が夜間透析よりも多いため、この選択肢は間違いです。昼間透析は80%以上の割合で、夜間透析は15%以下の割合です。

- 透析導入の原因疾患で糖尿病性腎症が最も多いので、この選択肢は正しいです。次に多い原因疾患は慢性糸球体腎炎、腎硬化症と続きます。

- 透析対象者の死亡原因で肝不全が最も多いわけではないため、この選択肢は間違いです。透析対象者の死亡原因では心不全が最多で、次いで感染症、脳血管障害と続きます。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第93問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。

1: 食後すぐに運動を開始する。

2: 冷汗は高血糖発作の予兆である。

3: インスリン投与中は運動療法を中止する。

4: 空腹時血糖値が高いほど運動量を増やす。

5: 増殖性網膜症がある場合には運動強度を軽くする。

- 答え:5

- 解説:糖尿病の運動療法では、食後1~2時間後に運動を開始し、インスリン投与中でも運動が可能である。ただし、空腹時血糖値が高い場合や増殖性網膜症がある場合は注意が必要である。

- 食後すぐに運動を開始するのではなく、食後1~2時間後に運動を開始することで食後の高血糖が改善される。

- 冷汗は低血糖発作の予兆であり、高血糖発作では著しい口渇(脱水)、全身倦怠感、悪心、嘔吐などの消化器症状が生じる。

- インスリン投与中であっても運動療法は可能であり、投与後すぐに運動するときなどはインスリン投与量の減量が必要な場合がある。

- 空腹時血糖値が高い場合(空腹時血糖≧250mg/dL)は、運動を禁止・制限する必要がある。

- 増殖性網膜症がある場合は運動療法は原則禁忌であり、運動療法を継続してきた患者には強度を軽くするか中止する場合がある。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第76問

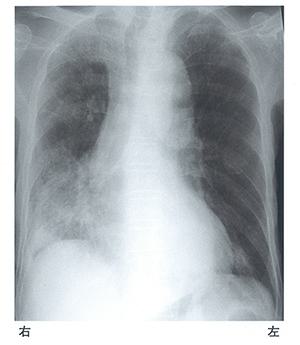

訓練開始時に熱感があり、体温は38.5℃であった。胸部を聴診したところ右下肺野に水泡音が聞かれた。この患者の胸部エックス線写真を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 喘息

2: 大葉性肺炎

3: 特発性肺線維症

4: 慢性閉塞性肺疾患

5: びまん性汎細気管支炎

- 答え:2

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第89問

皮膚筋炎について正しいのはどれか。

1: 先行感染を伴う。

2: 悪性腫瘍を伴う。

3: 胸腺腫を合併する。

4: 嚥下障害はきたさない。

5: 遠位筋優位の筋力低下をきたす。

- 答え:2

- 解説:皮膚筋炎は皮膚と筋肉が侵される膠原病の一型で、近位筋の筋力低下や特徴的な皮膚症状が見られる。50歳以上の患者では悪性腫瘍を高率に合併することがある。

- 先行感染を伴うのはGuillain-Barré症候群などであり、皮膚筋炎とは関係がない。

- 正しい選択肢である。50歳以上の皮膚筋炎の患者では、内臓悪性腫瘍を高率に合併することがある。悪性腫瘍の治療により、筋炎や皮膚症状が改善する場合もある。

- 胸腺腫を合併することがあるのは重症筋無力症などであり、皮膚筋炎とは関係がない。

- 皮膚筋炎では、咽頭収縮力の低下と食道入口部の開大不全が原因で嚥下障害が見られることがある。

- 皮膚筋炎における筋力低下は、四肢近位筋優位に生じる。遠位筋優位の筋力低下は皮膚筋炎の特徴ではない。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第92問

末梢血に大型の赤血球が出現するのはどれか。

1: 再生不良性貧血

2: 消化管出血

3: 鉄欠乏性貧血

4: 溶血性貧血

5: 葉酸欠乏性貧血

- 答え:5

- 解説:末梢血に大型の赤血球が出現するのは葉酸欠乏性貧血である。葉酸が欠乏することで核酸の合成に障害が生じ、巨赤芽球性貧血が発生する。

- 再生不良性貧血は、骨髄の血球産生低下により末梢血のすべての血球が減少する造血障害であり、大型の赤血球が出現する症状ではない。

- 消化管出血は、潰瘍や癌による消化管の出血であり、末梢血に大型の赤血球が出現する症状とは関係がない。

- 鉄欠乏性貧血は、鉄の供給量と需要量のバランスが負に傾くことで生じる貧血で、赤血球は淡染性でヘモグロビンに乏しいが、大型の赤血球が出現する症状ではない。

- 溶血性貧血は、赤血球の早期破壊亢進により末梢血の赤血球数が減少する貧血であるが、大型の赤血球が出現する症状ではない。

- 葉酸欠乏性貧血は、葉酸が欠乏して核酸の合成に障害をきたし、巨赤芽球性貧血を生じるものであり、末梢血に大型の赤血球が出現する症状である。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第94問

肝炎について正しいのはどれか。

1: A型肝炎の慢性化率は約20%である。

2: B型肝炎ワクチンは感染の予防に有効である。

3: C型肝炎のキャリアはHCV抗原が陽性である。

4: 慢性肝炎の原因ウイルスで最も多いのはB型である。

5: 慢性肝炎においては急性増悪期を過ぎても運動制限を行う。

- 答え:2

- 解説:この問題では、肝炎に関する正しい情報を選択することが求められています。肝炎はウイルスによって引き起こされる肝臓の炎症で、A型、B型、C型などがあります。それぞれの特徴や治療法、予防方法について理解することが重要です。

- A型肝炎は急性の肝炎であり、慢性化はしません。そのため、慢性化率は0%であり、選択肢1は間違いです。

- B型肝炎ワクチンは感染の予防に有効であり、日本では1986年からB型肝炎ウイルスのキャリアから生まれる児を対象に、公費によるワクチン投与が行われています。選択肢2は正しいです。

- C型肝炎のキャリアの95%はHCV抗原が陽性になりますが、5%は偽陰性となるため、選択肢3は正確ではありません。

- 慢性肝炎の原因ウイルスで最も多いのはC型であり、C型肝炎は急性肝炎から経過が遷延して慢性肝炎、肝硬変へ進展する例が多いため、選択肢4は間違いです。

- 慢性肝炎であっても、急性増悪期を過ぎれば適度な運動が推奨されています。ただし、肝炎の急性増悪期や黄疸、腹水貯留、GOT・GPTが特に高い場合は安静が必要となります。選択肢5は正確ではありません。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第95問

慢性閉塞性肺疾患の患者の胸部エックス線写真で特徴的なのはどれか。

1: 横隔膜挙上

2: 心陰影拡大

3: 肋間腔の狭小化

4: 肺野の透過性亢進

5: シルエットサイン

- 答え:4

- 解説:慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者の胸部エックス線写真では、肺野の透過性亢進、横隔膜の平低化、肺動脈の拡張、滴状心による心胸郭比の減少などが特徴的です。

- COPDの胸部エックス線写真では、横隔膜は平低化を示すため、横隔膜挙上は正しくありません。

- COPDの胸部エックス線写真では、心陰影拡大はみられず、心胸郭比が減少するため、心陰影拡大は正しくありません。

- COPDの胸部エックス線写真では、肺野が過膨張するため肋間腔は開大するので、肋間腔の狭小化は正しくありません。

- COPDの胸部エックス線写真では、肺野の透過性が亢進するため、この選択肢が正しいです。

- シルエットサインは水濃度と水濃度の陰影が相接して存在した際、その境界のコントラストが失われて不鮮明になるものです。肺胞の虚脱により肺胞内の空気が失われたり、胸水などにより肺内ガスが心臓や胸部大動脈などに接することができなかったりする場合にみられることがあるが、COPDではみられないため、この選択肢は正しくありません。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第97問

驚きなどの情動によって脱力発作が誘発されるのはどれか。

1: 睡眠時驚愕症

2: ナルコレプシー

3: むずむず脚症候群

4: レム睡眠行動障害

5: 睡眠時無呼吸症候群

- 答え:2

- 解説:この問題では、情動によって脱力発作が誘発される症状を持つ病気を選ぶことが求められています。正解はナルコレプシーで、情動脱力発作という症状が特徴的です。

- 睡眠時驚愕症は、入眠中に突然起き上がり、極度のパニックを起こす障害ですが、情動によって脱力発作が誘発される症状はありません。

- ナルコレプシーは正解で、情動脱力発作という症状が特徴的です。これは、喜怒哀楽や恐怖などの過度の情動刺激により脱力する発作であり、他にも睡眠発作、睡眠麻痺、入眠時幻覚などの症状がみられます。

- むずむず脚症候群は、夕方や夜間を中心に下肢に不快な感覚が起こり、下肢を動かしたい衝動にかられる症状ですが、情動によって脱力発作が誘発される症状はありません。

- レム睡眠行動障害は、レム睡眠期の筋緊張脱失状態が起こらないためにレム睡眠中にも身体運動が可能となり、夢の精神活動に伴う複雑な運動が現実に行われる状態ですが、情動によって脱力発作が誘発される症状はありません。

- 睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に10秒間以上の持続性の換気停止が繰り返し生じ、そのため夜間の睡眠減少と昼間の眠気や過眠を生じる状態ですが、情動によって脱力発作が誘発される症状はありません。

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第65問

右心不全の症候として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肺水腫

2: 肝脾腫

3: 起坐呼吸

4: 下腿浮腫

5: チアノーゼ

- 答え:2 ・4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第77問

ワルファリンの作用を減弱させるのはどれか。

1: ビタミンA

2: ビタミンB6

3: ビタミンB12

4: ビタミンC

5: ビタミンK

- 答え:5

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する