作業療法士国家試験:第50回午後の過去問

第50回午後:第1問

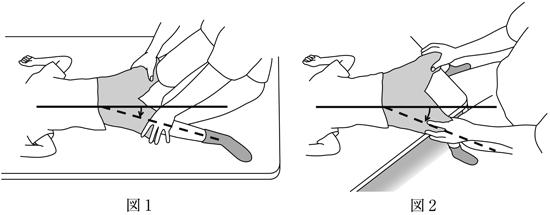

はさみ状肢位(scissors position)を示す痙直型両麻痺児の股関節を他動的に外転した姿勢を図に示す。図1と図2のように股関節外転角度が異なるときに影響した筋はどれか。

1: 薄筋

2: 大内転筋

3: 短内転筋

4: 長内転筋

5: 大腿筋膜張筋

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第2問

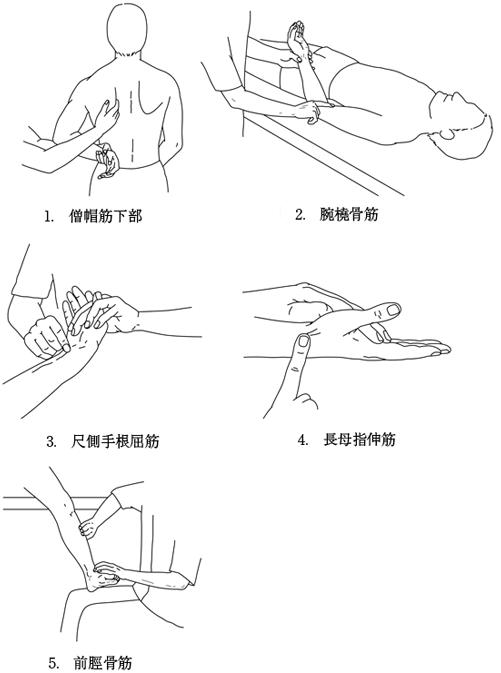

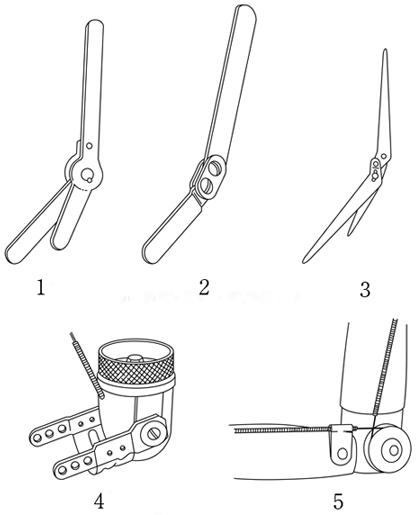

Danielsらの徒手筋力テスト(段階1と0)で、検査者が触診する位置で正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、すべて検査者の右手で触診をしている。

- 答え:3 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

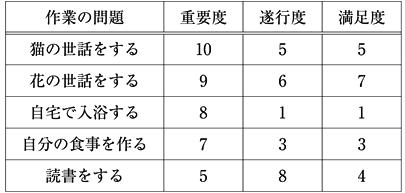

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第5問

11歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。症状が進行し、独歩が困難となり車椅子を導入した。つかまり立ちは可能だが、椅子からの立ち上がりや伝い歩きはできない。床上では座位は安定しており四つ這い移動も可能である。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類でのステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第6問

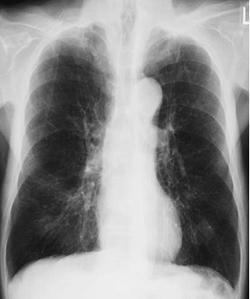

74歳の女性。慢性閉塞性肺疾患。スパイログラムで1秒率は60%であった。胸部エックス写真を示す。正しいのはどれか。

1: 肺透過性低下

2: 肺の過膨張

3: 胸水貯留

4: 肺水腫

5: 心拡大

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第7問

74歳の女性。慢性閉塞性肺疾患。スパイログラムで1秒率は60%であった。エックス線写真を示す。この患者の1回換気量は500 mL、予備吸気量は1,700 mL、予備呼気量は800 mLであった。1秒量はどれか。

1: 900 mL

2: 1,500 mL

3: 1,800 mL

4: 2,100 mL

5: 2,400 mL

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第8問

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 左肩屈曲の可動域低下

2: 左肩伸展の筋力低下

3: 左肩甲骨下制の筋力低下

4: 右肩甲骨外転の筋力低下

5: 右肩甲帯挙上の可動域低下

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。この患者の肘継手として適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

80代の女性。息子の家族と同居。孫の名前を忘れる、日付がわからない、居眠りする、洗濯や掃除を完了せず放置するなどのエピソードが頻繁にあり受診したところ、Alzheimer型認知症と診断され作業療法の指示が出た。介入で適切なのはどれか。

1: 家事はできるだけ減らすよう指導する。

2: 家事を複数同時に行わないよう指導する。

3: 休憩を今まで以上に多く取るよう指導する。

4: 「今日は何月何日ですか」と家族に尋ねさせる。

5: 「お孫さんの名前はなんでしたか」と毎回聞く。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第11問

座位保持装置の写真を示す。番号と名称の組合せで正しいのはどれか。

1: ① - バックサポート

2: ② - サイドガード

3: ③ - 体幹ベルト

4: ④ - 内転防止パッド

5: ⑤ - レッグサポート

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第12問

40歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後2週経過。麻痺の進行が止まり、機能回復を目的にベッドサイドでの作業療法が開始された。筋力はMMTで上肢近位筋3、上肢遠位筋2、下肢近位筋2、下肢遠位筋1である。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 良肢位の保持

3: 関節可動域訓練

4: 座位耐久性の改善

5: 漸増抵抗運動による筋力強化

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。この時期の作業療法で優先する目的はどれか。

1: 体力の維持

2: 行動の統制

3: 合併症の予防

4: 作業能力の向上

5: 施設環境への適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第15問

48歳の男性。アルコール依存症。30歳ころから仕事上のストレスにより飲酒量が増えてきた。40歳ころから遅刻や欠勤を繰り返すようになり2年前に会社をやめた。2か月前から連続飲酒状態となったため妻に付き添われて精神科を受診し、入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 家族同伴で心理教育を行う。

2: 集団内で仲間意識を育てる。

3: 自助グループへの参加を促す。

4: プログラムでの頑張りを促す。

5: 退院後の生活について助言する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第16問

24歳の女性。高校の授業で教科書を音読する際に声が震えて読めなくなり、それ以降、人前で発表することに恐怖感を抱くようになった。就職後、会議のたびに動悸や手の震え、発汗が生じるようになり、「変だと思われていないだろうか」、「声が出るだろうか」と強い不安を感じるようになった。最近になり「人の視線が怖い」、「会議に出席するのがつらい」と言うようになり、精神科を受診し外来作業療法が開始された。この患者の障害として適切なのはどれか。

1: 社交(社会)不安障害

2: 全般性不安障害

3: パニック障害

4: 強迫性障害

5: 身体化障害

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

24歳の女性。高校の授業で教科書を音読する際に声が震えて読めなくなり、それ以降、人前で発表することに恐怖感を抱くようになった。就職後、会議のたびに動悸や手の震え、発汗が生じるようになり、「変だと思われていないだろうか」、「声が出るだろうか」と強い不安を感じるようになった。最近になり「人の視線が怖い」、「会議に出席するのがつらい」と言うようになり、精神科を受診し外来作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の初期の対応で適切なのはどれか。

1: 会議準備を十分行うよう助言する。

2: 人前で発表する練習を取り入れる。

3: リラクセーションを指導する。

4: 集団作業療法を基本とする。

5: 体力の向上を促す。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

82歳の女性。認知症。会社員の娘と認知症初期の夫との3人暮らしで、家族に介護されている。患者は興奮すると夫に暴言を吐き、物を投げつけ、不安が強くなると仕事中の娘に十数回電話する状況である。集団を嫌いデイサービスの利用は拒否していたため、訪問作業療法の指示が出た。まず行うべきなのはどれか。

1: 服薬指導

2: 家族への助言

3: 身体機能の維持

4: 趣味活動の拡大

5: 記憶障害の改善

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第19問

25歳の男性。統合失調症。大学卒業後、営業職に就いたものの、まもなく発症して入院となった。退院後、就労支援を受けたいという本人の希望があり、現在は配食サービスを行う事業所に通っている。事業所とは雇用契約を交わしており、職業指導員の下に調理と配達業務を担当し、業務以外の悩みについては生活支援員に相談している。この患者が利用している就労支援サービス事業所として適切なのはどれか。

1: 障害者就業・生活支援センター

2: 就労継続支援A型事業所

3: 就労継続支援B型事業所

4: 障害者職業能力開発校

5: 就労移行支援事業所

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第20問

25歳の男性。Asperger症候群。うつ病を合併していたが最近になり改善した。就労意欲が高まったため就労に向けた評価を実施することになった。この患者に実施する評価で適切でないのはどれか。

1: SDS

2: HRS

3: PANSS

4: マイクロタワー法

5: VPI職業興味検査

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で運動方向と基本軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩甲帯挙上 - 両側の肩峰を結ぶ線

2: 肩内旋 - 肘を通る矢状面への垂直線

3: 手伸展 - 尺骨

4: 股外旋 - 両側の上前腸骨棘を結ぶ線

5: 足屈曲(底屈) - 脛骨への垂直線

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第22問

バランス能力を評価できるのはどれか。2つ選べ。

1: Repetition maximum

2: Functional reach test

3: Modified Ashworth scale

4: Timed up and go test

5: Functional assessment staging

- 答え:2 ・4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第24問

BADSの下位項目にないのはどれか。

1: 鍵探し検査

2: 上中下検査

3: 時間判断検査

4: 行為計画検査

5: 動物園地図検査

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第25問

GATB(厚生労働省編一般職業適性検査)で測定できないのはどれか。

1: 運動共応

2: 言語能力

3: 数理能力

4: 対人関係

5: 知的能力

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第26問

運動失調がみられないのはどれか。

1: Wallenberg症候群

2: 脊髄小脳変性症

3: Wernicke脳症

4: 重症筋無力症

5: 脊髄癆

- 答え:4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第27問

手の腱損傷後の運動機能評価で適切なのはどれか。

1: DAS28(disease activity score 28)

2: Lansburyの活動性指数

3: MFT(manual function test)

4: MODAPTS(modular arrangement of predetermined time standards)

5: TAM(total active motion)

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

発症後3時間での脳梗塞の検出に有用なMRI撮像法はどれか。

1: FLAIR像

2: T1強調像

3: T2強調像

4: T2*(スター)強調像

5: 拡散強調像

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第29問

小児における能力低下の評価はどれか。

1: CARS(childhood autism rating scale)

2: DAM

3: GMFM

4: MMPI

5: PEDI

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第30問

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は筋が短縮する。

2: 等尺性収縮は関節の動きを伴う。

3: 等張性収縮は心疾患に禁忌である。

4: 求心性収縮は抵抗が筋張力より大きいときに生じる。

5: 等運動性収縮は可動域全体で筋力強化が可能である。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第31問

車椅子からの立ち上がり時に、後方重心となり介助を要する脳卒中片麻痺患者への対応で正しいのはどれか。

1: 立ち上がる前に車椅子に深く座らせる。

2: 両足の内側を密着させる。

3: 足部は膝の位置より後方に引かせる。

4: 天井を見るように指示する。

5: 介助者がズボンを持って上に引き上げる。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第32問

疾患と用いられる自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺 - ボタンエイド

2: Parkinson病 - BFO

3: 関節リウマチ - 起き上がりひも

4: 脊髄小脳変性症 - リーチャー

5: 筋萎縮性側索硬化症 - 軽量太柄スプーン

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第33問

引き寄せ締結法(tension band wiring)により手術直後から骨折部の運動が開始できるのはどれか。

1: 上腕骨骨幹部骨折

2: 肘頭骨折

3: 橈骨骨幹部骨折

4: Colles骨折

5: 舟状骨骨折

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第34問

合併症のない急性心筋梗塞の患者において、厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究班(平成8年度)」のリハビリテーションプログラムに基づき、次のステージへの進行が可能であるのはどれか。

1: 動悸の出現

2: 心室細動の出現

3: 0.5 mVのST低下

4: 運動時心拍数150/分

5: 運動時収縮期血圧の10 mmHg上昇

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第35問

糖尿病患者にみられる病態で運動負荷が禁忌となるのはどれか。

1: 高血圧症

2: 感覚神経障害

3: 脳梗塞後遺症

4: ケトアシドーシス

5: 閉塞性動脈硬化症

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第36問

熱傷患者に対する作業療法で誤っているのはどれか。

1: 肥厚性瘢痕部は圧迫する。

2: 急性期から装具で良肢位に保持する。

3: 急性期はゆっくりとした運動を行う。

4: 皮膚移植部は生着してから伸張する。

5: 体幹の熱傷では肩関節は内転位とする。

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第37問

がん患者の遺族が行うのはどれか。

1: Assertion(アサーション)

2: Grief work(グリーフワーク)

3: Validation(バリデーション)

4: Living will(リビングウィル)

5: Narrative approach(ナラティブアプローチ)

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第38問

通所リハビリテーションについて正しいのはどれか。

1: 個別訓練は提供できない。

2: 医療保険での利用はできない。

3: 3か月以内の短期的利用に限られる。

4: 通所リハビリテーション専用の設備基準はない。

5: 利用者20名に対する作業療法士の配置基準は1名である。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第39問

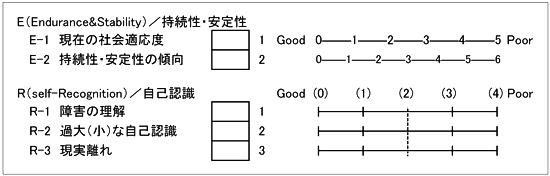

評価基準の一部を図に示す。評価法はどれか。

1: SMSF(inventory scale for mood and sense of fatigue)

2: 精神障害者ケアアセスメント(日本作業療法士協会版)

3: BACS-J(統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版)

4: Rehab(精神科リハビリテーション行動評価尺度)

5: LASMI(精神障害者社会生活評価尺度)

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第40問

うつ状態の患者の作業療法中にみられる訴えはどれか。

1: 「考えが次々に浮かんできます」

2: 「考えが声になって聴こえます」

3: 「考えが他人に知られます」

4: 「考えが全く浮かびません」

5: 「考えが急に止められます」

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第41問

復職を目指すうつ病患者の作業療法開始時の指導内容で適切なのはどれか。

1: 仕事環境と同じ環境にする。

2: 体力の回復を目指す。

3: 関心の拡大を目指す。

4: 時間厳守を目指す。

5: 能力限界を試す。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第42問

Lewy小体型認知症患者の作業療法にみられる特徴はどれか。

1: 活動にむらがある。

2: 姿勢保持が良い。

3: 多幸的である。

4: 作話が多い。

5: 歩き回る。

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第43問

アルコールによる精神障害に関連が強いのはどれか。

1: 解離

2: 過食

3: 健忘

4: 強迫

5: 離人

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第44問

長期入院後の統合失調症患者の就労における作業内容として適切なのはどれか。

1: 対人交流が多い。

2: 精密な作業を含む。

3: 勤務時間の変更が多い。

4: スピードを求められない。

5: 自身の判断で手順を決められる。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第45問

うつ病に特徴的な考え方でないのはどれか。

1: 何でも自分のせいにする。

2: 白か黒かはっきりさせたがる。

3: 物事の悪い側面に注目してしまう。

4: 予測を悪い方に増長させてしまう。

5: 他人の言動の意図を悪い方にとらえる。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第46問

パニック障害の患者に対する作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 病識の獲得

2: 身辺処理能力の向上

3: 対人交流技能の向上

4: 不安対処能力の向上

5: 現実感喪失からの回復

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第47問

作業療法中に簡単な作業であっても頻回に助言を求めるのはどれか。

1: 依存性パーソナリティ障害

2: 演技性パーソナリティ障害

3: 妄想性パーソナリティ障害

4: 非社会性パーソナリティ障害

5: 自己愛性パーソナリティ障害

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第48問

Asperger症候群患者の作業療法にみられる特徴はどれか。

1: コミュニケーションが得意である。

2: 流動的状況を好む。

3: 独自の手順がある。

4: 曖昧条件を好む。

5: 臨機応変である。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第49問

心因性のけいれん発作を繰り返す患者への対応で適切なのはどれか。

1: 叱咤激励する。

2: 心理検査を提案する。

3: 作業療法への参加を中止する。

4: その都度プログラムを変更する。

5: ストレス状況について話し合う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第51問

骨について正しいのはどれか。

1: 皮質骨は骨梁から形成される。

2: 皮質骨はコラーゲンを含まない。

3: 海綿骨にはハバース管が存在する。

4: 海綿骨の表面は骨膜で覆われている。

5: 骨端と骨幹端の間に成長軟骨板がある。

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第52問

月状骨と関節を構成しないのはどれか。

1: 橈骨

2: 三角骨

3: 有鉤骨

4: 有頭骨

5: 小菱形骨

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第53問

肋骨に付着する筋はどれか。

1: 広背筋

2: 僧帽筋

3: 小円筋

4: 大菱形筋

5: 肩甲下筋

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第54問

筋と支配神経の組合せで正しいのはどれか。

1: 小円筋 - 腋窩神経

2: 棘上筋 - 肩甲下神経

3: 三角筋 - 肩甲上神経

4: 大円筋 - 肩甲上神経

5: 肩甲下筋 - 腋窩神経

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第55問

筋と付着部の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 恥骨筋 -大腿骨頸部

2: 縫工筋 - 下前腸骨棘

3: 短内転筋 - 恥骨上枝

4: 長内転筋 - 恥骨結節

5: 大腿二頭筋 - 腓骨頭

- 答え:4 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第56問

大脳の領野と部位の組合せで正しいのはどれか。

1: 一次運動野 - 側頭葉

2: 一次嗅皮質 - 後頭葉

3: 一次視覚野 - 前頭葉

4: 一次聴覚野 - 辺縁葉

5: 一次体性感覚野 - 頭頂葉

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第57問

深腓骨神経が支配する筋はどれか。2つ選べ。

1: 長指伸筋

2: 後脛骨筋

3: 短腓骨筋

4: 第三腓骨筋

5: 腓腹筋

- 答え:1 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第58問

上咽頭後壁の触覚をつかさどる神経はどれか。

1: 舌咽神経

2: 顔面神経

3: 迷走神経

4: 三叉神経

5: 第2頸神経

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第59問

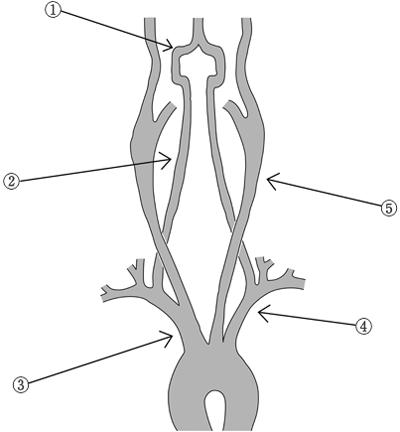

大動脈から頭頸部に至る動脈の模式図を示す。動脈の位置と名称の組合せで正しいのはどれか。

1: ① - 後下小脳動脈

2: ② - 椎骨動脈

3: ③ - 総頸動脈

4: ④ - 腕頭動脈

5: ⑤ - 鎖骨下動脈

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第60問

染色体と細胞分裂について正しいのはどれか。

1: 常染色体は46個ある。

2: Y染色体はX染色体より大きい。

3: 減数分裂は生殖細胞にみられる。

4: 細胞分裂は小胞体の移動から始まる。

5: トリソミーとは性染色体が3個ある状態である。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第61問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動神経終末には髄鞘がある。

2: 運動終板は筋線維の深部に存在する。

3: 運動神経活動電位の発生によって筋弛緩が生じる。

4: 運動神経終末のシナプス間隙にドパミンが放出される。

5: 正常では1つの筋線維につき1個の神経筋接合部が存在する。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第62問

静止している人が、動いている乗り物を注視する際にみられる生理的な眼球運動に含まれるのはどれか。

1: 固視微動

2: 注視眼振

3: 頭位眼振

4: 回転後眼振

5: 視運動性眼振

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第63問

副交感神経の作用はどれか。

1: 気管支の収縮

2: 心拍数の増加

3: 涙液の分泌抑制

4: 膵液の分泌抑制

5: 内肛門括約筋の収縮

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第64問

レム睡眠について正しいのはどれか。

1: 筋緊張が亢進する。

2: 脳波は高振幅である。

3: 入眠直後に多く出現する。

4: 急速眼球運動がみられる。

5: 一晩に20回程度みられる。

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第65問

酸塩基平衡で正しいのはどれか。

1: 正常の血液pHは7.0である。

2: 嘔吐では代謝性アルカローシスになる。

3: 過換気では呼吸性アシドーシスになる。

4: 呼吸性アルカローシスでは尿は酸性になる。

5: 代謝性アルカローシスではKussmaul呼吸がみられる。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第66問

腎臓の尿細管で再吸収されるのはどれか。

1: アミノ酸

2: イヌリン

3: アンモニア

4: クレアチニン

5: ミオグロビン

- 答え:1

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第67問

排便機構で正しいのはどれか。

1: 排便中枢は第10~12胸髄に存在する。

2: 排便反射では外肛門括約筋が収縮する。

3: 下行結腸に便が貯留すると便意を生じる。

4: 胃結腸反射により結腸の蠕動運動が亢進する。

5: 副交感神経系は消化管運動に抑制的に作用する。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第68問

基礎代謝について誤っているのはどれか。

1: 安静臥床で計測する。

2: 体温の上昇によって増加する。

3: 同性、同年齢ならば体表面積に比例する。

4: 代謝当量(METs)は、作業時代謝量÷基礎代謝量で表す。

5: 食後の消費エネルギー増加は、脂質摂取に比べ蛋白質摂取で大きい。

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第69問

筋と呼吸運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 横隔膜 - 吸気

2: 腹直筋 - 吸気

3: 大胸筋 - 呼気

4: 内肋間筋 - 吸気

5: 胸鎖乳突筋 - 呼気

- 答え:1

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第70問

嫌気的代謝の過程で生成される物質はどれか。

1: クエン酸

2: コハク酸

3: リンゴ酸

4: ピルビン酸

5: イソクエン酸

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第71問

肩甲骨の上方回旋に働く筋はどれか。

1: 前鋸筋

2: 小胸筋

3: 広背筋

4: 大菱形筋

5: 肩甲挙筋

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第72問

基本肢位からの股関節の運動について正しいのはどれか。

1: 屈曲時に腸脛靱帯は緊張する。

2: 伸展時に坐骨大腿靱帯は緊張する。

3: 外転時に大腿骨頭靱帯は緊張する。

4: 内旋時に恥骨大腿靱帯は緊張する。

5: 屈曲時に腸骨大腿靱帯は緊張する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第73問

疾患または症候と異常歩行の組合せで誤っているのはどれか。

1: 運動失調 - 酩酊歩行

2: Parkinson病 - すくみ足歩行

3: 脳卒中片麻痺 - 尖足歩行

4: 総腓骨神経麻痺 - 分回し歩行

5: 両下肢痙性麻痺 - はさみ脚歩行

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第74問

成人の静止立位で正しいのはどれか。

1: 重心線は足関節軸の前方を通る。

2: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

3: 重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

5: 小児より身長に対する重心位置が高い。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第75問

扁平上皮癌の特徴はどれか。

1: 粘液を産生する。

2: 神経組織に由来する。

3: 複数の胚葉成分を含む。

4: 細胞は相互に結合している。

5: 細胞間に間質成分がみられる。

- 答え:4

- 科目:がん関連障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第76問

心拍出量が最も小さいのはどれか。

1: 背臥位

2: 腹臥位

3: 右側臥位

4: 左側臥位

5: リクライニング位

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第77問

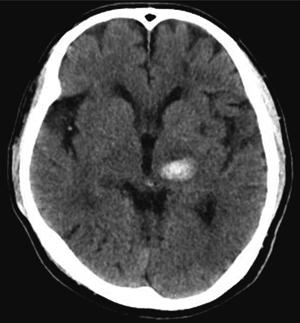

頭部CTを示す。出血部位はどれか。

1: 頭頂葉皮質下

2: 放線冠

3: 被殻

4: 視床

5: 橋

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第78問

個人的な無意識とは別に「神話や伝承などに人類共通の普遍的無意識がある」と言ったのはどれか。

1: Adler

2: Jaspers

3: Jung

4: Kraepelin

5: Schneider

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第79問

憧れの人の口調や身振りをまねる心理はどれか。

1: 昇華

2: 退行

3: 同一化

4: 反動形成

5: 置き換え

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第80問

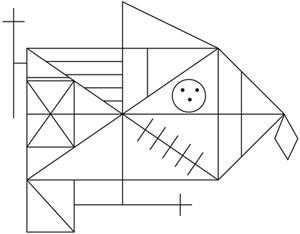

図に示す課題を用いるのはどれか。

1: Bender gestalt test

2: Raven's colored progressive matrices

3: Rey auditory verbal learning test

4: Rey-Osterrieth complex figure test

5: Stroop test

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第81問

訓練療法はどれか。

1: 催眠療法

2: 絵画療法

3: 森田療法

4: 精神分析療法

5: 来談者中心療法

- 答え:3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第82問

院内感染対策として適切でないのはどれか。

1: 二次感染の防止

2: 感染経路の把握

3: ガウンテクニック

4: 抗菌薬の予防的投与

5: 院内ガイドラインの作成

- 答え:4

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第83問

介護保険法の特定疾病に含まれるのはどれか。

1: 筋ジストロフィー

2: 多発性硬化症

3: 多発性筋炎

4: ポリオ後症候群

5: Parkinson病

- 答え:5

- 科目:保健医療福祉

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第84問

出血部位と出現しやすい症候の組合せで正しいのはどれか。

1: 被殻 - 作話

2: 皮質下 - 複視

3: 視床 - 注意障害

4: 小脳 - 反響言語

5: 橋 - 半側空間無視

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第85問

結核について正しいのはどれか。

1: 病変は肺に限局する。

2: 菌は胃酸の中では死滅する。

3: 初期から閉塞性換気障害を呈する。

4: 我が国では新規発症は年間100例未満である。

5: 診断した医師は保健所に届け出なければならない。

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第86問

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)について誤っているのはどれか。

1: HIV感染によりニューモシスチス・カリニ肺炎の発症率が上昇する。

2: AIDS(後天性免疫不全症候群)はHIV感染によって生じる。

3: AIDS発症の抑制に有効な治療薬がある。

4: HIVは喀痰から感染する危険性が高い。

5: HIVはTリンパ球を死滅させる。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第87問

原始反射とその説明の組合せで正しいのはどれか。

1: Moro反射 - 両上肢の挙上

2: 緊張性迷路反射 - 腹臥位での四肢の伸展

3: 非対称性緊張性迷路反射 - 顔を向けた側の上下肢屈曲

4: Galant反射 - 刺激側が凸になる体幹の側屈

5: 台のせ反応 - 刺激側足関節の底屈

- 答え:1

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第88問

小児の正常発達で最も早く可能になるのはどれか。

1: 手掌握り

2: 高這い移動

3: 1人で座る

4: つかまり立ち

5: バイバイをする

- 答え:1

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第89問

加齢に伴い増加するのはどれか。

1: 速筋線維

2: ビタミンD

3: 成長ホルモン

4: α運動神経細胞

5: 炎症性サイトカイン

- 答え:5

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第90問

骨折の名称と部位の組合せで正しいのはどれか。

1: Monteggia骨折 - 上腕骨

2: Cotton骨折 - 橈 骨

3: Malgaigne骨折 - 骨 盤

4: Jefferson骨折 - 大腿骨

5: Bennett骨折 - 脛 骨

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第91問

頸椎椎間板ヘルニアについて正しいのはどれか。

1: 女性に多く発症する。

2: 60~70代に好発する。

3: 下肢症状より上肢症状で始まることが多い。

4: C6、7間の外側型ヘルニアでは腕橈骨筋反射が亢進する。

5: 座位で両肩関節を過外転すると橈骨動脈の拍動が減弱する。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第92問

Duchenne型筋ジストロフィーの特徴で正しいのはどれか。

1: 下肢筋力が上肢筋力より早く低下する。

2: 出生時から筋緊張低下がみられる。

3: 15~20歳で歩行不能となる。

4: 常染色体劣性遺伝である。

5: ミオトニア現象を認める。

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第93問

筋萎縮性側索硬化症にみられるのはどれか。

1: 筋固縮

2: 痛覚脱失

3: 測定異常

4: 線維束攣縮

5: 筋の仮性肥大

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第94問

急性膵炎について正しいのはどれか。

1: 膵石がみられる。

2: 60歳以上の女性に多い。

3: アルコール性が最も多い。

4: 初期から糖尿病を合併する。

5: 重症での死亡率は1%未満である。

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第95問

右心不全の直接的原因として正しいのはどれか。

1: 高血圧

2: 肥大型心筋症

3: 僧帽弁閉鎖不全症

4: 原発性肺高血圧症

5: 大動脈弁閉鎖不全症

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第96問

アルコール依存症に関連が少ないのはどれか。

1: ペラグラ脳症

2: Cotard症候群

3: Wernicke脳症

4: Liepmann現象

5: Korsakoff症候群

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第97問

自我の障害はどれか。

1: アンヘドニア

2: 観念奔逸

3: 妄想気分

4: 離人症

5: 連合弛緩

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第98問

家族がすぐにでも病気になるのではないか、という心配を繰り返し訴えるのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: 社交(社会)不安障害

4: 全般性不安障害

5: 広場恐怖

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第99問

パーソナリティ障害と特徴の組合せで正しいのはどれか。

1: 依存性パーソナリティ障害 - 嗜癖

2: 演技性パーソナリティ障害 - 被暗示性

3: 回避性パーソナリティ障害 - 冷淡

4: 統合失調質パーソナリティ障害 - 攻撃性

5: 非社会性パーソナリティ障害 - 几帳面

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第100問

小児の精神障害で正しいのはどれか。

1: 吃音は女児に多い。

2: 分離不安障害は学童期に多い。

3: 反応性愛着障害は過度に警戒的である。

4: 反抗挑戦性障害の症状は家庭内に限局する。

5: 注意欠陥/多動性障害では成長につれて多動よりも不注意が軽快しやすい。

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する