第12回午前の過去問

国試第12回午前:第1問

正しい組合せはどれか。

a:パスツール(Louis Pasteur) ――――― 滅菌法

b:パレー(Ambroise Pare) ――――――- 外科学

c:エールリッヒ(Paul Ehrlich) ――――--- 化学療法

d:ウィルヒョウ(Rudolf L.K.Virchow) ―---- 薬理学

e:ガレノス(Claudius Galenus) ――――― 免疫学

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第2問

医療保険について正しいのはどれか。

1:被用者は被用者保険と国民健康保険の両方から給付を受ける。

2:国家公務員は政府管掌健康保険に加入する。

3:組合管掌健康保険では本人と家族の自己負担率は同じである。

4:老人医療費には国と地方自治体からの公費が一部支出される。

5:保険医療費が一定額を超えると自己負担率が高くなる。

国試第12回午前:第4問

第一次予防はどれか。

a:感染症に対する予防接種

b:疾病の早期発見のための集団検診

c:社会復帰のための訓練

d:生活習慣病を予防するための健康教育

e:上水道の塩素消毒

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第5問

疫学について正しい組合せはどれか。

a:標本調査 ―――― 対象全集団から一部を抽出

b:症例(患者)‐対照研究 ――― 対象とする疾病の有無別に要因への曝露歴を調査

c:介入研究 ―――― 対象の一部をある要因に曝露させて異常発生を非曝露群と比較

d:コホート研究 ―――複数の調査対象群を横断的に調査し各群の死因別死亡率を比較

e:罹患率 ――――対象集団の中の有病者の割合

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第6問

医療計画について誤っているのはどれか。

1:医療資源の地域的偏在の解消が目的の一つである。

2:都道府県医療審議会が定める。

3:必要病床数に関する事項を含む。

4:計画の策定に当たっては市町村の意見を聞かなければならない。

5:一般病床については二次医療圏ごとに策定と推進が図られる。

国試第12回午前:第7問

臨床工学技士として業務を行うことができるのはいつからか。

1:国家試験に合格したとき

2:国家試験合格証書を受領したとき

3:免許手数料を完納したとき

4:臨床工学技士名薄に登録されたとき

5:免許証明書を医療施設の長に提示したとき

国試第12回午前:第9問

栄養素とその欠乏症との組合せで正しいのはどれか。

a:カロチン ―――――――- 夜盲症

b:葉酸 ――――――――― 貧血

c:ビタミンC ――――――-- 不妊症

d:ビタミンB12 ―――――--- 脚気

e:ビタミンD ――――――-- 骨軟化症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第10問

酵素について正しいのはどれか。

a:反応速度は基質濃度と直線的な関連がある。

b:胃液中のペプシンの至適pHは7.0である。

c:高次構造が変化すると酵素活性は失活する。

d:乳酸脱水素酵素(LDH)には種々のアイソザイムがある。

e:CK(CPK)は心筋細胞に多量に含まれる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第14問

萎縮について正しいのはどれか。

a:臓器が正常の大きさにまで成長しない場合をいう。

b:劇症肝炎では肝の萎縮がみられる。

c:筋ジストロフィーでは筋萎縮が起こる。

d:腎臓結石による水腎症が進行すると萎縮腎になる。

e:老人の脳の萎縮は神経細胞数の減少を伴わない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第18問

悪性腫瘍細胞の特徴として正しいのはどれか。

a:高度な機能的分化

b:細胞周期の延長

c:核容積の増大

d:染色体の形態異常

e:高温での易死滅性

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第20問

肺機能検査について正しいのはどれか。

1:肺活量は1回換気量と予備吸気量との和である。

2:%肺活量70%は基準値内である。

3:1秒率60%は基準値内である。

4:残気量は機能的残気量と1回換気量との差である。

5:肺気腫では残気率が増大する。

国試第12回午前:第24問

生活習慣病に合まれないのはどれか。

1:糖尿病

2:脳梗塞

3:高血圧症

4:心筋梗塞

5:白血病

国試第12回午前:第27問

慢性糸球体腎炎について正しいのはどれか

a:原因は急性糸球体腎炎の慢性化が最も多い。

b:腎機能悪化の防止にはカルシウム制限が必須である。

c:高血圧の併存が腎機能の予後を悪くする。

d:腎機能悪化の抑制には食事中の蛋自制限が有効である。

e:ネフローゼ症候群を呈する場合がある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第33問

血小板数について正しいのはどれか。

a:肝硬変では増加する。

b:多発性骨髄腫では増加する。

c:真性多血症では増加する。

d:再生不良性貧血では減少する。

e:鉄欠乏性貧血では減少する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午前:第34問

急性の播種性血管内凝固症候群(DIC)の診断に有用な検査はどれか。

a:白血球数

b:プロトロンビン時間(PT)

c:血小板数

d:フィブリン分解産物(FDP)

e:ビタミンK

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第35問

輸血療法について正しいのはどれか。

a:健常成人では出血量600mlまでは輸血しない。

b:Rh陽性患者にRh陰性の赤血球を輸血してもよい。

c:化学療法時の血小板数は通常2万/μl以上を維持する。

d:新鮮凍結血漿輸血の目的は栄養補給である。

e:血清アルブミン濃度は通常4g/dl以上を維持する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第39問

急性の播種性血管内凝固症候群(DIC)について正しいのはどれか。

a:尿糖がみられる。

b:出血傾向がみられる。

c:産科的疾患に合併しやすい。

d:ヘパリンが有効である。

e:高血圧が起こりやすい。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第43問

誤っているのはどれか。

1:ワーファリンには抗凝固作用がある。

2:アセチルサリチル酸(アスピリン)には血小板凝集促進作用がある。

3:ウロキナーゼにはフィブリン溶解作用がある。

4:ビタミンKは肝における凝固因子の産生に必要である。

5:トロンビン末には止血作用がある。

国試第12回午前:第46問

リドカインについて正しいのはどれか。

a:抗不整脈作用がある。

b:局所麻酔薬として適している。

c:気管支喘息患者には禁忌である。

d:点眼による麻酔には適さない。

e:副作用にショックがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第52問

医用画像装置について誤っているのはどれか。

1:カラーディスプレイの3原色は赤、緑、青である。

2:サブトラクション法は同一対象の2枚の画像の差をとる処理法である。

3:DICOM規格は装置間の共通フォーマットである。

4:CRTの走査線の数は水平方向の分解能を決定する。

5:識別しやすい階調を得るためにガンマ補正を用いる。

国試第12回午前:第53問

呼吸機能検査法に関するのはどれか。

a:バリストカーディオグラフィ

b:スパイロメトリ

c:ニューモグラフィ

d:パルスオキシメトリ

e:オシロメトリック法

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第61問

ポジトロンエミッションCT(PET)について誤っているのはどれか。

1:消滅ガンマ線のエネルギーはポジトロン放出核種にかかわらず一定である。

2:検出器にはコリメータが必要である。

3:使用される核種の半減期は短い。

4:シングルフォトンエミッションCT(SPECT)に比べて高分解能である。

5:代謝に関する情報が得られる。

国試第12回午前:第63問

自動的に血球を計測する装置について正しいのはどれか。

a:血球が細孔を通過するときの電気抵抗の変化で血球数を計測できる。

b:血小板数を計測できる。

c:ヘモグロビン濃度は測定項目に含まれる。

d:網赤血球数は電子顕微鏡で画像化して算出する。

e:フローサイトメトリではレーザ光によって血球を破壊して計測する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第64問

放射型鼓膜体温計の測定原理と関係のあるのはどれか。

1:気体定数

2:膨張率

3:音響インピーダンス

4:比熱

5:ステファン‐ボルツマン定数

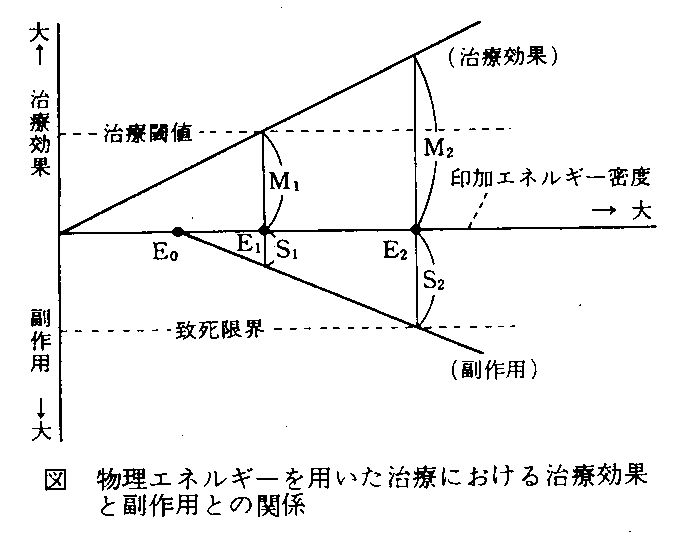

国試第12回午前:第65問

図の治療余裕度はどれか。

1:M1/S1

2:M2/S2

3:E1-Eo

4:E2-Eo

5:E2-E1

国試第12回午前:第67問

植込み式心臓ペースメーカについて誤っているのはどれか。

1:ICHD (Inter-society Commission on Heart Disease)コードの第1文字目は刺激部位を示す。

2:AAIはデマンド型動作をするペースメーカである。

3:電極間抵抗は500Ωで設計してある。

4:出力エネルギーは一刺激当たり200mJである。

5:火葬の場合は患者から取り出す。

国試第12回午前:第76問

[ ]内に入るべき適切なのはどれか。臨床工学は[ ]と工学との学際領域の中で、臨床の場において医療に直接貢献することを目的とする学問・技術分野である。

1:チーム医療

2:社会科学

3:生命科学

4:バイオテクノロジー

5:予防医学

国試第12回午前:第77問

エネルギーの人体作用について正しいのはどれか。

a:1.5Tの超電導MRI検査で頭部に熱傷を起こす。

b:43°Cの温熱の長時間曝露で低温熱傷が生じる。

c:15W/cm2の超音波で細胞が破壊される。

d:2.45GHz、0.5W/cm2の電磁波の照射部位で温度上昇が生じる。

e:波長193nmの光照射によって深部組織に熱傷が生じる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午前:第78問

最小感知電流と周波数との関係について誤っているのはどれか。

1:成人男性の商用交流周波数近傍における閾値は約1mAである。

2:小児の閾値は成人男性に比べて低い。

3:1kHzを超えると閾値は周波数に伴って高くなる。

4:商用交流周波数の近傍で閾値が最も低い。

5:500Hz近傍で閾値は極大値を示す。

国試第12回午前:第79問

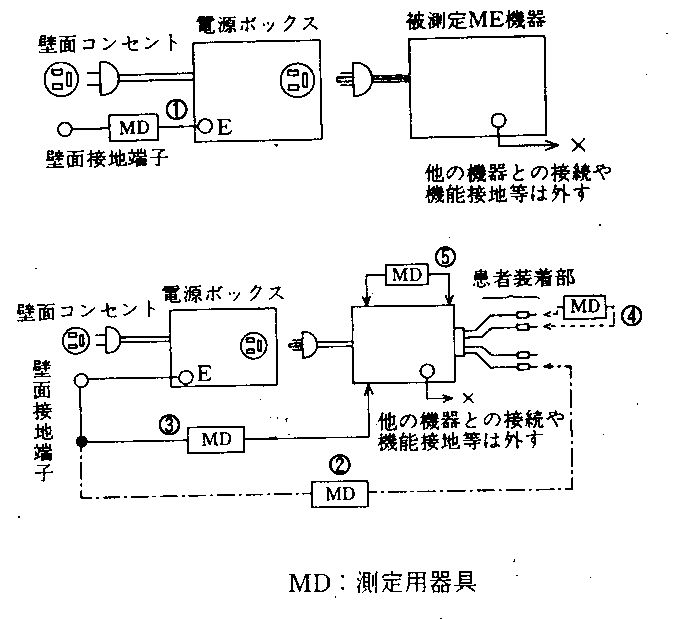

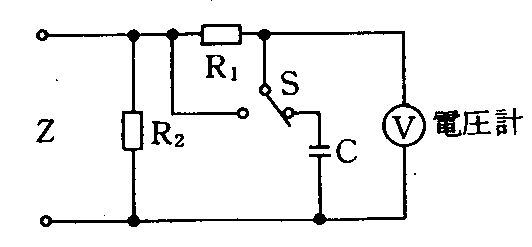

漏れ電流の許容値について正しいのはどれか。

a:一般機器の接地漏れ電流の正常状態は0.5mA以下である。

b:BF形機器の患者漏れ電流Iと外装漏れ電流とは許容値が同じである。

c:患者漏れ電流IIの許容値は患者漏れ電流Iの許容値より小さい。

d:BF形機器の患者漏れ電流IIIはミクロショックを防止できる許容値である。

e:CF形機器の患者測定電流は交流、直流とも同じ許容値である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回