第10回午前の過去問

国試第10回午前:第2問

17世紀に生理学の発展に貢献した人はだれか。

1:ロベルト・コッホ

2:ルドルフ・ウィルヒョウ

3:クロード・ベルナール

4:ジョバンニ・モルガーニ

5:ウィリアム・ハーベイ

国試第10回午前:第3問

我が国の現状として正しいのはどれか。

a:三大成人病は悪性新生物、心疾患および脳血管疾患である。

b:死亡率の最も高い悪性新生物は女性の乳癌である。

c:脳血管疾患による死亡率は昭和10年ごろと比較して大差ない。

d:最近、胃癌による死亡が減少する傾向にある。

e:最近、肺癌による死亡が増加する傾向にある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第4問

食品衛生について誤っているのはどれか。

1:食品の安全性確保は人間の生命にかかわる重要なことである。

2:輸入食品の検疫は保健所が行う。

3:食品添加物は長年摂取し続けても安全とされている。

4:食品の容器包装は食品衛生法の対象となる。

5:医師が食中毒患者を診断した場合は届け出る必要がある。

国試第10回午前:第5問

臨床工学技士法について正しいのはどれか。

a:医師やその他の医療関係者との緊密なチーム医療の精神がうたわれている。

b:職種間の業務の混乱を招かないように業務指針が明確にされている。

c:退職後においては守秘義務はない。

d:人工呼吸器の操作は無資格者が行うことができる。

e:生命維持管理装置の保守点検については医師の指示は不要である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第7問

資格と法律との組合せで正しいのはどれか。

1:医師 ―――――- 医療法

2:薬剤師 ――――- 薬事法

3:保健婦 ――――- 地域保健法

4:管理栄養士 ――- 栄養士法

5:理学療法士 ――- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

国試第10回午前:第16問

腫瘍について正しいのはどれか。

a:悪性の上皮性腫瘍を肉腫という。

b:子宮筋腫は平滑筋細胞由来の腫瘍である。

c:良性腫瘍の増殖速度は悪性腫瘍の増殖速度より遅い。

d:悪性腫瘍は再発を起こしやすい。

e:播種とは腫瘍細胞がリンパ行性に転移した状態である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第18問

炎症の四主徴でないのはどれか。

1:萎縮

2:発赤

3:腫脹

4:発熱

5:疼痛

国試第10回午前:第23問

慢性腎不全の原因として多いのはどれか。

a:本態性高血圧症

b:結核

c:慢性腎盂腎炎

d:慢性糸球体腎炎

e:糖尿病

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第27問

出血傾向を示すのはどれか。

a:ビタミンA欠乏症

b:ビタミンB12欠乏症

c:ビタミンD欠乏症

d:ビタミンC欠乏症

e:ビタミンK欠乏症

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第30問

正しいのはどれか。

a:特発性血小板減少性紫斑病では骨髄中の巨核球数が減少する。

b:血小板無力症では血小板の凝集能に異常を認める。

c:血友病Aでは凝固時間が延長する。

d:播種性血管内凝固症侯群(DIC)では二次線溶が亢進する。

e:肝障害が高度になってもビタミンK依存性凝固因子は正常である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第35問

ヘパリンの中和剤はどれか。

1:低分子ヘパリン

2:アドレナリン

3:プロタミン

4:インドメタシン

5:ガンマグロブリン

国試第10回午前:第36問

抗生物質の副作用について誤っている組合せはどれか。

1:ぺニシリン系抗生物質 ―――-------- 過敏症反応

2:アミノグリコシド系抗生物質 ―――---- 聴力障害

3:キノロン系抗生物質 ―――――------ 末梢神経障害

4:クコラムフェニコール系抗生物質 ―――――- 造血器障害

5:マクロライド系抗生物質 ――――――- 肝障害

国試第10回午前:第37問

正しい組合せはどれか。

a:高圧蒸気滅菌 ―――――――――-- 常温で加湿

b:乾熱滅菌 ―――――――――------ 大気圧下で加熱

c:エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌 ――----- 不活性ガスを混入

d:電子線滅菌 ――――――---------- ガンマ線を併用照射

e:ホルムアルデヒドガス滅菌 ――------- アンモニアガスを混入

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第42問

挫滅(クラッシュ)症侯群について正しいのはどれか。

a:肝不全を合併する。

b:急性腹症の合併症である。

c:血液透析の必要性が高い。

d:ミオグロビン尿を呈する。

e:高クロール血症を呈する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第46問

酸素療法について正しいのはどれか。

a:病態により動脈血酸素分圧(PaO2)の目標値は異なる。

b:ベンチュリーマスクは吸気酸素濃度を調節できる。

c:ベンチュリーマスク使用時には酸素の流量を少なくする。

d:吸気酸素濃度は機器によらず50%以上にできる。

e:動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)が高い場合は低い酸素濃度から換気を開始する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第47問

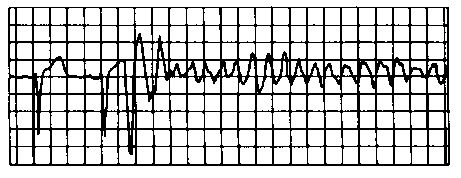

調節換気中にカプノグラムにより検知できるのはどれか。

a:自発呼吸の出現

b:心停止

c:空気塞栓症

d:Vco2

e:死腔率

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第49問

パルスオキシメトリーについて正しいのはどれか。

a:正常値は70~80%である。

b:動脈拍動による吸光度の変化を検出する。

c:動脈血酸素飽和度の測定法である。

d:酸素吸入により110%以上の値となる。

e:観血的検査法である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第56問

超音波ドップラー血流計について正しいのはどれか。

a:無侵襲的な測定法である。

b:血液によって散乱される超音波を利用している。

c:血流によって生じる血管壁の運動を利用している。

d:肺組織の血流測定は容易である。

e:血流の順・逆方向がわかる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第58問

非観血的に血圧を計測するのはどれか。

a:聴診法

b:オシロメトリック法

c:カテーテル法

d:色素希釈法

e:容積補償法

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第59問

正しい組合せはどれか。

a:超音波診断装置 ――――---------- 音響インピーダンス

b:エックス線CT ――――――-------- エックス線吸収

c:MRI ―――――――――――------- プロトン密度

d:ポジトロンCT ――――――--------- べータ線吸収

e:サーモグラフィ ―――――---------- 体表紫外線

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第62問

正しいのはどれか。

a:被検体とガンマカメラのコリメータとの距離が増すと分解能は向上する。

b:単光子断層法(SPECT)にはサイクロ卜ロンを設置する必要がある。

c:ガンマカメラのシンチレーターは放射線を電気信号に変換する。

d:陽電子断層法(PET)はコリメータを必要としない。

e:ガンマ線は電磁波である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第63問

経皮的血液ガス分圧測定について正しいのはどれか。

a:皮膚のガス透過性を利用している。

b:毛細血管血を動脈血化するために皮膚を加温する。

c:測定値は動脈血のガス分圧値を表している。

d:酸素は炭素電極で測定する。

e:新生児の集中治療室では用いられない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午前:第64問

血液の検体計測について正しい組合せはどれか。

a:グルコース ――――――――------- 光電比色計

b:LDH ―――――――――---------- 紫外可視分光光度計

c:カリウムイオン ――――――-------- ポーラログラフ

d:へマトクリット ――――――--------- ISFET

e:pH――――――――――――------- クラーク電極

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第65問

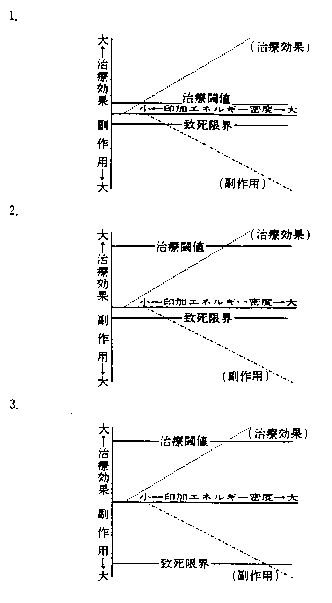

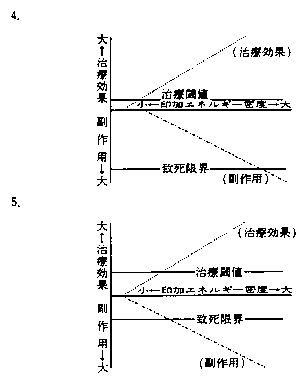

物理エネルギーを適用できる5種類の治療手段のうち最も適切なのはどれか。

国試第10回午前:第67問

除細動器について誤っているのはどれか。

a:直接通電で心室細動除去に用いるエネルギーは10~60Jである。

b:体外通電の場合、電極は5kgf程度の力で充分に皮膚に押し付ける。

c:直流除細動器のパルス持続時間は約5μsである。

d:整備点検時に出カ波形を試験する場合は500Ωの負荷抵抗を使用する。

e:体外通電で除細動を行う場合、最大エネルギーは約400Jである。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第71問

尿路系結石破砕治療について誤っているのはどれか。

a:超音波方式には25MHz程度の周波数が使われる。

b:超音波方式のロッド先端は30~100μm振動する。

c:電気水圧方式では水中放電を用いて圧力波を発生する。

d:レーザ方式では石英光ファイバーによって結石にレーザ光を導く。

e:レーザ方式ではパルスレーザよりも連続波レーザを使用する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

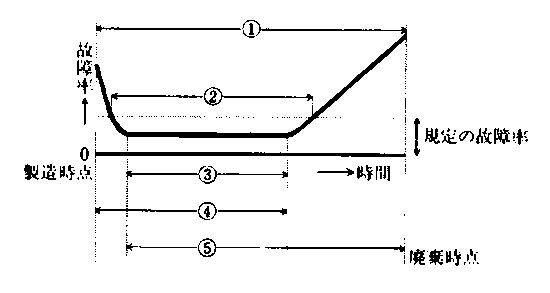

国試第10回午前:第76問

臨床工学について誤っているのはどれか。

a:医療現場で使用する医療機器・設備の信頼性の向上を確保する。

b:医療職員の臨床研修のための教育工学のことである。

c:臨床医学に用いられる手法を導入した工学の分野である。

d:医療現場で工学技術を応用し医療の質の向上をはかる。

e:医療現場における医療機器・設備の効果的使用をはかる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第77問

電撃に対する人体の反応について誤っているのはどれか。

1:電流の流出入部位によって異なる。

2:最小感知電流の10~20倍の電流で行動の自由を失う。

3:50kHz付近で最も感じやすい。

4:1mAの商用交流が体表に流れるとビリビリ感じる。

5:心室細動は最小感知電流より小さい電流によっても誘発される。

国試第10回午前:第78問

エネルギーの人体への作用について正しいのはどれか。

1:400nm以下の波長の光を長時間浴びても障害を生じない。

2:常伝導磁石による静磁場に30分間爆露されると発熱による障害を生じる。

3:加熱作用を生じる超音波の強さはキャビテーションを生じるそれよりも大きい。

4:温熱療法(ハイパーサーミア)では42.5°C以上で細胞致死効果が急激に高まる。

5:細胞分裂が盛んな組織ほど放射線感受性は低い。

国試第10回午前:第79問

各種エネルギーの人体に対する影響で正しいのはどれか。

a:レーザー光の作用は波長には関係しない。

b:高周波電流では熱的作用が大きい。

c:超音波によるキャビテーションは細胞の破壊につながる。

d:体表面低周波電流密度が2Ma/cm2程度でも周辺の知覚神経は興奮しない。

e:60~65°Cの加温を長時間行っても蛋白変性を生じない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第80問

医用電気機器・病院電気設備の安全基準と機器との組合せで正しいのはどれか。

a:直接心臓に使用可能 ――――――― BF型機器

b:迫加保護手段として補強絶縁 ――---- クラスII機器

c:等電位接地設備 ―――――――――- CF型機器

d:2Pの電源プラグとアース線 ――------ クラスI機器

e:一般非常電源 ――――――――---- 生命維持装置

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午前:第83問

病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。

a:非接地配線方式では機器の故障時でも機器からの漏れ電流を低く抑えられる。

b:等電位接地を施した設備は医用接地センターに100Ωの電線でつなぐ。

c:一般非常電源の連続運転時間は特別非常電源のそれより長い。

d:医用接地方式の接地極の接地抵抗は1Ω以下にする。

e:瞬時特別非常電源は蓄電池設備と自家用発電設備とからなる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回