作業療法士国家試験:第46回午後の過去問

第46回午後:第1問

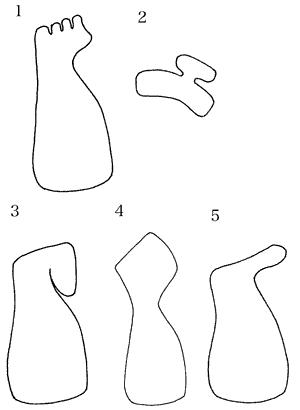

Danielsらの徒手筋力テストの測定肢位で正しいのはどれか。

1: 肩関節屈曲

2: 肩関節伸展

3: 肩関節水平内転

4: 肘関節屈曲(上腕二頭筋)

5: 手関節伸展

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第2問

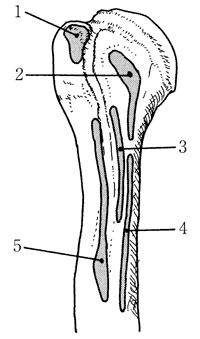

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第3問

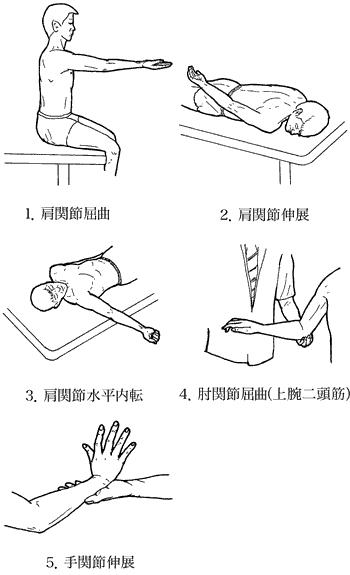

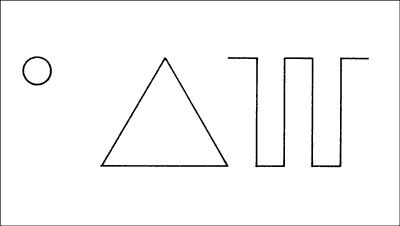

次の図版を使用する検査はどれか。

1: レーブン色彩マトリクス検査

2: TMT(Trail Making Test)

3: ベントン視覚記銘検査

4: WAIS-Ⅲ

5: BADS

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第4問

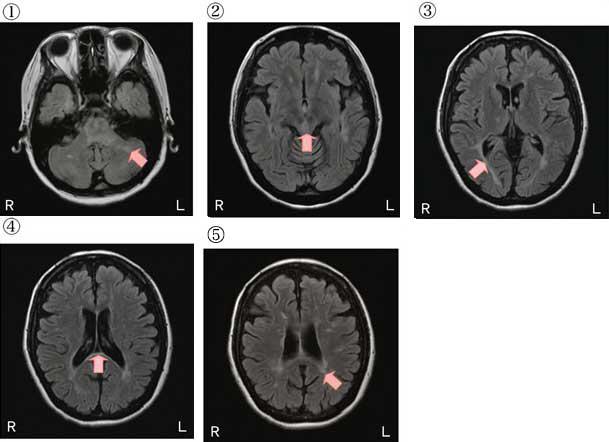

多発性硬化症患者の頭部MRIを別に示す。矢印で示す病変部位と症状との組合せで正しいのはどれか。

1: ① — 左運動失調

2: ② — Lhermitte徴候

3: ③ — 右聴覚障害

4: ④ — 視野障害

5: ⑤ — 運動性失語

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第6問

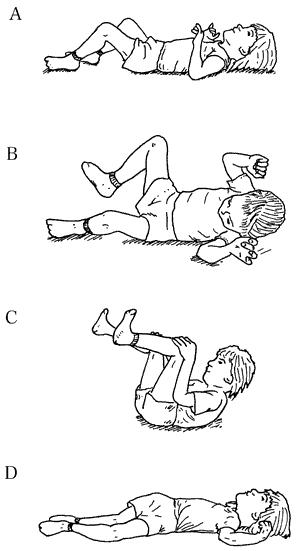

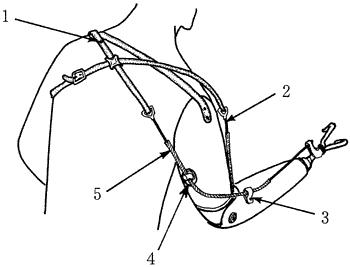

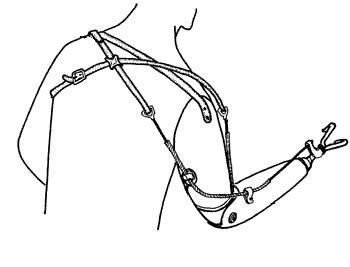

24歳の男性。農機具に巻き込まれて右上腕を切断した。断端長は標準断端である。図のような上腕義手を製作することとした。パーツの名称で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胸郭バンド

2: 腋窩ループ

3: リテーナー

4: ベースプレート

5: ケーブルハウジング

- 答え:4 ・5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第7問

24歳の男性。農機具に巻き込まれて右上腕を切断した。断端長は標準断端である。図のような上腕義手を製作することとした。この義手の適合検査結果で適合と判断されるのはどれか。

1: 肘90°屈曲位のコントロールケーブルシステムの効率判定が85%

2: 引っ張り荷重に対する安定性の判定でずれが20 mm

3: 義手装着下垂時の長さが残存肢の環指と同じ長さ

4: 義手装着時の能動的肘屈曲が100°

5: 口元での手先具の操作判定が35%

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第8問

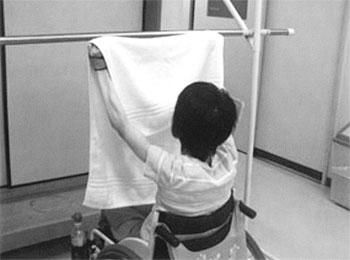

43歳の女性。頸髄完全損傷。洗濯物干しの作業中の写真を別に示す。この患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類による機能残存レベルはどれか。

1: C5B

2: C6A

3: C6B1

4: C6B2

5: C7A

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

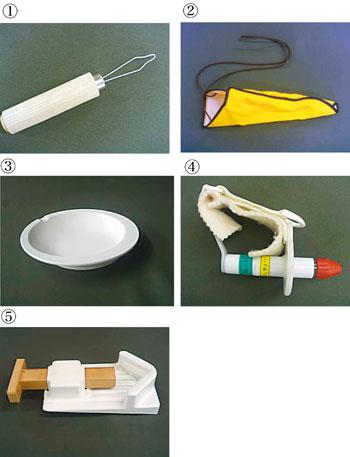

自助具の写真を示す。重度の片麻痺者に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

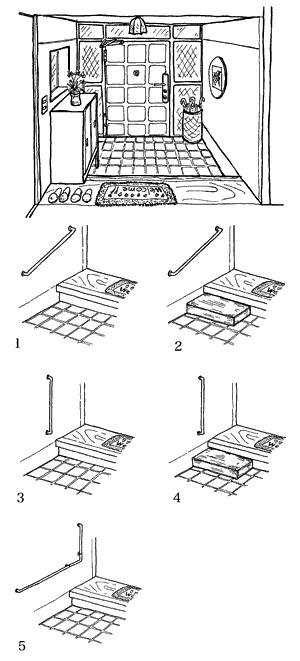

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

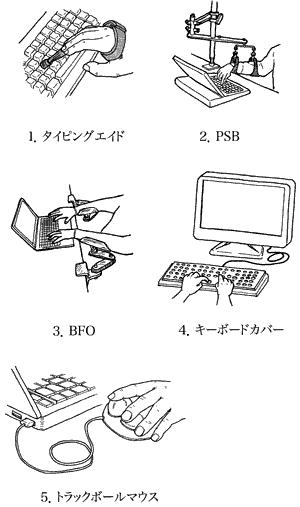

第46回午後:第11問

55歳の男性。脊髄小脳変性症。発症後3年経過。協調運動障害によってSTEF右46点、左48点である。この患者のパーソナルコンピュータ使用に適しているのはどれか。

1: タイピングエイド

2: PSB

3: BFO

4: キーボードカバー

5: トラックボールマウス

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

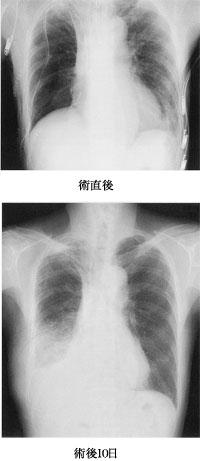

72歳の男性。右下葉肺癌の手術後、嗄声が出現した。術後3日目から食事が開始され、病棟内の歩行が許可された。術後10日目に発熱し、禁食となった。術後12日目に解熱し、作業療法が開始された。術直後と術後10日目の胸部X線写真を別に示す。この患者への対応で優先すべきなのはどれか。

1: 寝返り動作練習

2: トイレ動作練習

3: 腹式呼吸の指導

4: 口腔ケアの指導

5: 口すぼめ呼吸練習

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第15問

25歳の女性。対人関係が不安定で、母親に甘えたかと思うと急に怒り出すなど、感情が変わりやすく、時に激しく落ち込むことが多かった。漠然とした不安感を訴え、自傷行為を繰り返すため精神科外来を受診し、入院することとなった。この患者にみられやすいのはどれか。

1: 空虚感

2: 躁状態

3: 思考制止

4: 離脱症状

5: 広場恐怖

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

25歳の女性。対人関係が不安定で、母親に甘えたかと思うと急に怒り出すなど、感情が変わりやすく、時に激しく落ち込むことが多かった。漠然とした不安感を訴え、自傷行為を繰り返すため精神科外来を受診し、入院することとなった。入院後2週経過し作業療法が開始された。この患者の作業療法導入時の対応で適切でないのはどれか。

1: 特定の相談相手を決める。

2: 作業療法の目標を話し合う。

3: チームで一貫した対応を行う。

4: 集団プログラムへの参加を促す。

5: 実施頻度と時間を明確に決める。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第17問

19歳の男性。Asperger症候群。普通高校を中位の成績で卒業し、就職したが、指示どおりに仕事ができない、しつこく同じ話を繰り返して同僚を怒らせるなどの対人トラブルが絶えず解雇され、職を転々としている。作業療法で工夫する点はどれか。

1: 表現活動を促す。

2: 競争的作業を取り入れる。

3: 集団のリーダー役を担わせる。

4: 説明を箇条書きにして手渡す。

5: 興味のあることを自由にしてもらう。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第18問

22歳の男性。統合失調症。作業療法の開始後、しばらくして「周りの人が自分の悪口を言っている気がする」と訴えてきた。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 訴えを助長しないよう聞き流す。

2: 個室に移動させ、作業を継続させる。

3: 休憩を取り入れ、周りの人たちの様子を観察させる。

4: 勘違いであることを説明し、気にしないよう説得する。

5: 周りの人たちに、悪口を言ったかどうかを1人ずつ確認する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第19問

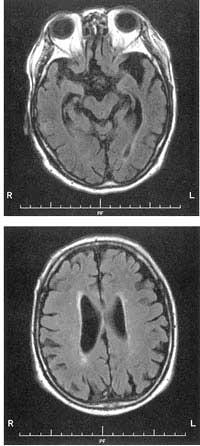

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この画像で顕著にみられる所見はどれか。

1: 後頭葉萎縮

2: 小梗塞多発

3: 脳幹部萎縮

4: 前頭葉萎縮

5: 側頭葉内側部萎縮

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第21問

呼吸器疾患の患者が安全に実施できる活動として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 木彫

2: 切り絵

3: ビーズ手芸

4: 木工鋸引き

5: アンデルセン手芸

- 答え:2 ・3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第22問

関節可動域測定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足部では回外と外転とを分けて測定する。

2: 運動失調症患者では自動運動の可動域は測定できない。

3: 深指屈筋短縮があると手関節背屈で指関節伸展の角度が減少する。

4: 関節リウマチ患者では他動運動の可動域よりも自動運動の可動域の方が角度が大きい。

5: Danielsらの徒手筋力テストで段階2−(Poor−)では自動運動の可動域の角度が減少する。

- 答え:3 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第23問

筋トーヌスを評価しているのはどれか。

1: Scarf(スカーフ)徴候

2: Gowers(ガワーズ)徴候

3: Uhthoff徴候

4: Froment徴候

5: Romberg徴候

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第24問

外傷と障害される関節との組合せで正しいのはどれか。

1: Monteggia骨折 — 肩関節

2: Galeazzi骨折 — 遠位橈尺関節

3: Barton骨折 — 肘関節

4: Bennett骨折 — DIP関節

5: Mallet指 — PIP関節

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第25問

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(JDDST-R)で、テスト項目と75%通過となる月齢の組合せで正しいのはどれか。

1: ビスケットを食べる — 4〜5か月

2: 声の方に振り向く — 7〜8か月

3: 積み木を持ちかえる — 9〜10か月

4: バイバイをする — 10〜12か月

5: コップから飲む — 16〜17か月

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第26問

手指の変形性関節症について正しいのはどれか。

1: 安静時痛は少ない。

2: 女性よりも男性に多い。

3: 母指CM関節症が最も多い。

4: Heberden結節はPIP関節に起こる。

5: Bouchard結節はDIP関節に起こる。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第27問

関節リウマチで障害されにくいのはどれか。

1: 手関節

2: 肘関節

3: 膝関節

4: 環軸関節

5: 遠位指節間関節

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第28問

手根管症候群について正しいのはどれか。

1: 掌側骨間筋が萎縮する。

2: 女性よりも男性に多い。

3: 小指に知覚障害が認められる。

4: 手を振っても疼痛は軽減しない。

5: 手関節掌屈位でしびれ感が誘発される。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第29問

Guillain-Barré症候群で最も頻度が高い症状はどれか。

1: 企図振戦

2: 聴神経麻痺

3: 外眼筋麻痺

4: 顔面神経麻痺

5: Babinski徴候陽性

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第32問

Parkinson病患者のADL指導で適切なのはどれか。

1: 階段よりも傾斜路を利用する。

2: 食事には手関節固定装具を用いる。

3: 下衣の更衣はできるだけゆっくり行う。

4: 浴槽のへりの高さは洗い場の高さに合わせる。

5: 起き上がり動作の開始には視覚的外部刺激を利用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第33問

運動失調症患者のADLの工夫で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重たい靴を選ぶ。

2: 靴下にループをつける。

3: 机の角にクッション材をつける。

4: 食事に長柄フォークを使用する。

5: 上着の更衣にリーチャーを使用する。

- 答え:1 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第34問

片麻痺、感覚鈍麻および異常感覚で発症した多発性硬化症患者の急性増悪期から回復段階初期にかけての対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 感覚障害への再教育

2: 運動麻痺に対するPNF

3: 起き上がり動作時の介助

4: 疼痛緩和のための温熱療法

5: 筋力低下に対する漸増抵抗訓練

- 答え:1 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第36問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作との組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルから下位は完全麻痺とする。

1: C4 — 万能カフを用いた食事

2: C5 — 標準型車椅子の操作

3: C6 — 腱固定効果を利用した把持

4: C7 — 橈側−手掌握り

5: C8 — 指尖つまみ

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第37問

Karvonen法で算出した目標心拍数はどれか。ただし、60歳、安静時心拍数70/分、係数0.5とする。

1: 80

2: 105

3: 115

4: 145

5: 160

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第38問

吸引で正しいのはどれか。

1: 患者の頸部は回旋させない。

2: 目的は貯留物や分泌物の除去である。

3: 吸引器のボトルは空であることを確認する。

4: カテーテルを挿入した刺激で排痰を誘発する。

5: 口腔内吸引したカテーテルで気管内の吸引を行う。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第39問

神経症性障害患者の作業療法で正しいのはどれか。

1: 心気症状への傾聴が重要となる。

2: 転換症状がある場合は行わない。

3: 強迫症状に対しては反復作業を用いる。

4: 不安発作が完全に消失するまで行わない。

5: 離人症状では自傷行為の可能性を考慮する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第40問

摂食障害患者の特徴でないのはどれか。

1: 失感情症

2: 肥満恐怖

3: 強迫的行動

4: 認知の歪み

5: 高い自己評価

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第41問

摂食障害患者に対する作業療法導入時の活動で適切なのはどれか。

1: 耐久性を高める反復作業

2: 集中して楽しめる手工芸

3: 食事摂取のロールプレイ

4: 行動制限を補う有酸素運動

5: 対人交流をひろげるグループ活動

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第42問

統合失調症の作業療法で、患者が最も混乱しやすいのはどれか。

1: 担当者の識別

2: 作業の手順

3: 活動の時間

4: 作業の場所

5: 道具の用途

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第43問

統合失調症維持期の作業療法の課題で適切でないのはどれか。

1: 休息援助

2: 資源利用

3: 生活維持

4: 再発防止

5: 就労支援

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第44問

小児自閉性障害(自閉症)の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: てんかんが約25%に合併する。

2: 精神遅滞が約25%に合併する。

3: 3歳までに発症することはない。

4: 常同的で反復的な運動が目立つ。

5: 発症率は女児が男児の2倍である。

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第45問

注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 女児に多い。

2: 気が散りやすい。

3: 会話時に視線を合わせない。

4: 順番を待つことができない。

5: 症状は小学校に入学してから現れることが多い。

- 答え:2 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第46問

てんかんの複雑部分発作の特徴で正しいのはどれか。

1: 自動症がみられる。

2: 短い意識消失が突然生じる。

3: 強直間代けいれんが起こる。

4: 自律神経症状が10秒から数分続く。

5: けいれんが手から腕、足へと移動する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第47問

精神科長期入院患者の退院を支援するケア会議(カンファレンス)を行うことになった。会議の実施方法で最も望ましいのはどれか。

1: 退院時に1回行う。

2: 患者本人も出席する。

3: 過去の病歴を検討する。

4: 司会は主治医に固定する。

5: 参加メンバーを固定する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

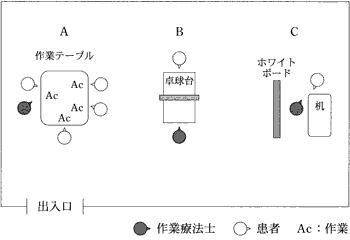

第46回午後:第48問

精神科作業療法室(オープンスペース)の使い方で誤っているのはどれか。

1: A:生活歴の聴取

2: A:作業遂行の援助

3: B:緊張緩和目的の卓球

4: C:相談の傾聴

5: C:質問紙を用いた面接

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第49問

統合失調症患者の退院直後の訪問時評価で優先度が高いのはどれか。

1: 服薬管理

2: 行動範囲

3: 対人交流

4: 金銭管理

5: 余暇活動

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第50問

評価者と対象者との関わりの期間が1か月以上必要とされる評価法はどれか。

1: カナダ作業遂行測定(COPM)

2: 機能の全体的評定尺度(GAF)

3: 作業に関する自己評価(OSA)

4: 精神障害者社会生活評価尺度(LASMI)

5: 精神障害者ケアアセスメント(日本作業療法士協会版)

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第52問

頭頂葉にあるのはどれか。

1: 角回

2: 帯状回

3: 歯状回

4: 海馬傍回

5: 中心前回

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第53問

温痛覚の伝導路はどれか。

1: 前皮質脊髄路

2: 後脊髄小脳路

3: 前脊髄小脳路

4: 前脊髄視床路

5: 外側脊髄視床路

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第54問

下肢の筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 中殿筋 — 下殿神経

2: 縫工筋 — 閉鎖神経

3: 膝窩筋 — 脛骨神経

4: 後脛骨筋 — 総腓骨神経

5: 短指屈筋 — 内側足底神経

- 答え:3 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第56問

門脈に流入しないのはどれか。

1: 脾静脈

2: 左胃静脈

3: 左腎静脈

4: 空回腸静脈

5: 上腸間膜静脈

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第57問

正しいのはどれか。

1: 食道は上行大動脈の腹側にある。

2: 胃底部は横隔膜と接する。

3: 胆嚢は肝臓の頭側に接する。

4: 総肝管は十二指腸に開口する。

5: 膵頭部は脾臓に接する。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第58問

排尿で正しいのはどれか。

1: 膀胱は交感神経活動で収縮する。

2: 排尿の反射中枢は腰髄にある。

3: 内尿道括約筋は副交感神経活動で収縮する。

4: 外尿道括約筋は随意制御できる。

5: 外尿道括約筋は陰部神経活動によって弛緩する。

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第59問

皮下組織直下に筋腹を触知できないのはどれか。

1: 上腕筋

2: 回外筋

3: 円回内筋

4: 尺側手根伸筋

5: 長橈側手根伸筋

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

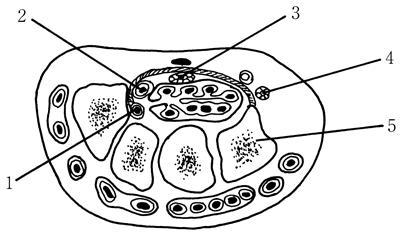

第46回午後:第60問

手根管の模式図を示す。解剖で正しいのはどれか。

1: 尺骨神経

2: 尺骨動脈

3: 正中神経

4: 長母指屈筋腱

5: 有頭骨

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第61問

皮質覚(複合感覚)に分類されるのはどれか。2つ選べ。

1: 二点識別覚

2: 関節位置覚

3: 部位覚

4: 圧覚

5: 振動覚

- 答え:1 ・3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第62問

筋紡錘で正しいのはどれか。

1: 錘外筋の筋線維と平行に存在する。

2: 求心性線維はIb群に属する。

3: α運動ニューロンの支配を受ける。

4: 一次終末は主に核鎖線維に終止する。

5: 二次終末は主に伸張の速度を検知する。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第63問

副交感神経の興奮によるものはどれか。

1: 瞳孔散大

2: 胆嚢弛緩

3: 消化管蠕動抑制

4: 気管支平滑筋収縮

5: 外生殖器血管収縮

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第64問

CO2と換気との関係で正しいのはどれか。

1: 換気が低下すると呼吸性アルカローシスを生じる。

2: 代謝性アシドーシスでは換気が増加する。

3: PaCO2は通常24 Torrに維持されている。

4: PaCO2は呼吸性アルカローシスで上昇する。

5: PaCO2が低下すると換気が増大する。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第65問

IgEが関与しないのはどれか。

1: 気管支喘息

2: ツベルクリン反応

3: アトピー性皮膚炎

4: アレルギー性鼻炎

5: アナフィラキシーショック

- 答え:2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第66問

唾液によって分解されるのはどれか。

1: 脂質

2: 蛋白質

3: ブドウ糖

4: デンプン

5: セルロース

- 答え:4

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第67問

体温で正しいのはどれか。

1: 血管収縮で熱放散が低下する。

2: 呼気は熱放散を減少させる。

3: 体温調節中枢は小脳にある。

4: 高齢者は小児よりも高い。

5: 午前よりも午後が低い。

- 答え:1

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第68問

高齢者で減少するのはどれか。2つ選べ。

1: 心拍出量

2: 腎血流量

3: 体脂肪率

4: 末梢血管抵抗

5: 機能的残気量

- 答え:1 ・2

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

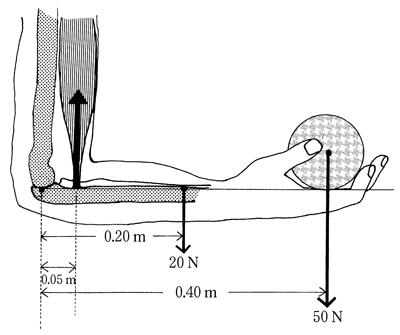

第46回午後:第69問

手で鉄球を持ち、図に示す構えを保持した場合、肘関節にかかる関節反力はどれか。

1: 4 N

2: 20 N

3: 24 N

4: 410 N

5: 480 N

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第70問

随意運動の制御に関与する部位はどれか。

1: 松果体

2: 扁桃体

3: 歯状核

4: 青斑核

5: 海 馬

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第71問

肘関節屈曲に作用するのはどれか。2つ選べ。

1: 肘筋

2: 上腕筋

3: 回外筋

4: 腕橈骨筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第72問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸骨大腿靱帯は股関節外旋を制限する。

2: 坐骨大腿靱帯は股関節屈曲を制限する。

3: 小殿筋の収縮は股関節外旋を制限する。

4: 半膜様筋の収縮は膝関節内旋を制限する。

5: 大腿二頭筋の収縮は膝関節屈曲を制限する。

- 答え:1 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第73問

姿勢を不安定にする要因はどれか。2つ選べ。

1: 視覚の遮断

2: 高い重心位置

3: 広い支持基底

4: 接触面との大きな摩擦

5: 支持基底中心への重心線の投射

- 答え:1 ・2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第74問

正常歩行で求心性収縮を示すのはどれか。2つ選べ。

1: 立脚初期の中殿筋

2: 踵接地期の前脛骨筋

3: 踵離地期の下腿三頭筋

4: つま先離地期の腸腰筋

5: 踵接地期直前のハムストリングス

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第75問

変形性関節症の病理学的変化はどれか。

1: 関節軟骨の破壊

2: アミロイドの沈着

3: 尿酸塩結晶の沈着

4: ピロリン酸カルシウムの沈着

5: Langhans(ラングハンス)巨細胞の出現

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第76問

原発性脳腫瘍で最も予後が悪いのはどれか。

1: 膠芽腫

2: 上衣腫

3: 下垂体腺腫

4: 星状細胞腫

5: 乏突起膠腫

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第77問

痙縮の治療においてボツリヌス毒素の作用部位はどれか。

1: 脊髄後根神経節

2: 脊髄前角

3: 脊髄前根

4: 運動神経終末

5: 筋小胞体

- 答え:4

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第78問

脳損傷後の出来事が思い出せないようになることはどれか。

1: 作 話

2: 失 認

3: 前向健忘

4: 逆向健忘

5: 見当識障害

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第79問

青年期の心理的発達課題に関連するのはどれか。2つ選べ。

1: 自己中心性

2: 第一反抗期

3: 自我同一性

4: モラトリアム

5: ギャング・エイジ

- 答え:3 ・4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第80問

人格検査はどれか。2つ選べ。

1: WISC-Ⅲ

2: 文章完成テスト

3: ロールシャッハテスト

4: 内田・クレペリンテスト

5: WCST(Wisconsin Card Sorting Test)

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第81問

学習理論に基づく技法を用いた療法はどれか。

1: 内観療法

2: 箱庭療法

3: 交流分析

4: 認知行動療法

5: 精神分析療法

- 答え:4

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第82問

高齢者の長期の安静臥床の影響として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 記銘力の低下

2: 1回換気量の増加

3: 循環血液量の減少

4: 安静時心拍数の減少

5: 血中カルシウム濃度の低下

- 答え:1 ・3

- 科目:老年期障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第83問

視床症候群の症候として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: めまい

2: 重度片麻痺

3: 体温の上昇

4: 激しい自発痛

5: 深部感覚障害

- 答え:4 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第84問

クリニカルパスの利点として誤っているのはどれか。

1: 医療の標準化

2: 業務の効率化

3: 入院期間の短縮

4: 責任所在の分散化

5: 患者に対する治療説明への利用

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション概論

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第85問

小児の切断で正しいのはどれか。

1: 5歳児の切断では幻肢が生じる。

2: 先天性切断では一側下肢切断が最も多い。

3: 後天性切断では一側上肢切断が最も多い。

4: 上腕切断では後に脊柱側弯を生じやすい。

5: 下腿切断では後に外反膝変形を生じやすい。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第86問

腰椎椎間板ヘルニアについて正しいのはどれか。

1: 椎間板の前側方突出が多い。

2: 第3・4腰椎間で最も多く発生する。

3: 第3・4腰椎間で生じると膝蓋腱反射が亢進する。

4: 第4・5腰椎間で生じると下腿三頭筋の筋力低下を認める。

5: 第5腰椎・第1仙椎間で生じるとアキレス腱反射が低下する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第87問

Wallenberg症候群を起こす病態で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 橋出血

2: ラクナ梗塞

3: 脳動静脈奇形

4: 脳底動脈解離

5: 内頸動脈閉塞症

- 答え:2 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

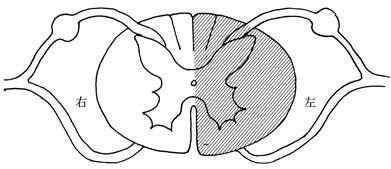

第46回午後:第88問

第5胸髄レベルの脊髄横断面の模式図に損傷部位を斜線で示す。右下肢にみられる症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 痛覚鈍麻

3: 位置覚異常

4: 振動覚低下

5: 腱反射亢進

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第89問

分娩麻痺で正しいのはどれか。

1: 低出生体重児に多い。

2: 下位型は頸部が伸展されて起こる。

3: 頭位分娩による上位型の予後は良い。

4: 頭位分娩では上位型よりも下位型が多い。

5: 両側例は骨盤位分娩よりも頭位分娩に多い。

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第90問

Guillain-Barré症候群について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 罹患した部位に痙縮がみられる。

2: ウイルス感染が先行することが多い。

3: 軸索変性型は脱髄型よりも予後が良い。

4: 蛋白が高値で細胞増加がない髄液所見を伴う。

5: 症状は数か月かけて徐々に進行することが多い。

- 答え:2 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第91問

脳性麻痺で誤っているのはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺では出生時から筋緊張が高い。

2: 痙直型両麻痺では上肢よりも下肢の障害が強い。

3: アテトーゼ型では緊張性頸反射の影響を受ける。

4: 精神的緊張でアテトーゼ型の不随意運動は増強する。

5: アテトーゼ型四肢麻痺では下肢よりも上肢の障害が強い。

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第92問

胸部で聴取される捻髪音について正しいのはどれか。

1: 吸気終末に聴取できる。

2: 肺尖部で聴取しやすい。

3: 太い気管支由来の音である。

4: 閉塞性肺疾患で聴取しやすい。

5: 喀痰が多い場合に聴取しやすい。

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

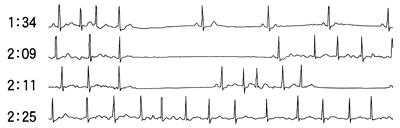

第46回午後:第93問

同一患者の異なる時刻における心電図モニターを示す。認められるのはどれか。

1: 洞頻脈

2: 心房粗動

3: 心室性頻拍

4: 洞房ブロック

5: 完全左脚ブロック

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第94問

虚血性大腸炎について正しいのはどれか。

1: 初発症状は腹痛である。

2: 大半が手術適応となる。

3: 好発部位は上行結腸である。

4: 発症のピークは50歳代である。

5: 頻回の下痢が発症の誘因となる。

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第95問

上位運動ニューロンの障害でみられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 振戦

2: 痙縮

3: 腱反射消失

4: 筋線維束攣縮

5: 病的反射陽性

- 答え:2 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第96問

いつも右足から踏み出さねばならないという思考の異常はどれか。

1: 保続

2: 迂遠

3: 作為体験

4: 思考化声

5: 強迫観念

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第97問

治療中の統合失調症患者で眼球が上転し戻らない場合、最も可能性が高いのはどれか。

1: 転換症状

2: 悪性症候群

3: アカシジア

4: 急性ジストニア

5: 遅発性ジスキネジア

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第98問

仮面うつ病で正しいのはどれか。

1: 作話症状が目立つ。

2: 仮性認知症を呈する。

3: 仮面様顔貌を呈する。

4: 身体症状が前景にでる。

5: 引きこもり傾向が強い。

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第99問

光刺激で発作が誘発されるのはどれか。

1: 欠神てんかん

2: 側頭葉てんかん

3: ミオクロニーてんかん

4: West(ウェスト)症候群

5: Lennox-Gastaut(レンノックス・ガストー)症候群

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第100問

統合失調症の急性期治療で最も重要なのはどれか。

1: 薬物療法

2: 精神療法

3: 環境調整

4: 生活指導

5: 心理教育

- 答え:1

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する