第13回午前の過去問

国試第13回午前:第1問

正しい組合せはどれか。

a:キュリー(Marie Curi――――――――――- 顕微鏡

b:アイントーヴェン(WillEinthoven) ――――- 脳波計

c:レントゲン(Wilhelm ConrRontgen) ―――- エックス線

d:マルピギー(Marcello Malpighi) ――――――-毛細血管

e:ジェンナー(Edward Jenner) ――――――――― 種痘

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第2問

医療保険について正しいのはどれか。

1:健康保険は一般職域保険に属する。

2:国民健康保険は政府管掌保険に属する。

3:被用者保険の高額療養費は労働者災害補償保険法による。

4:老人の医療給付は厚生年金保険法による。

5:公務員の医療給付は労働組合法による。

国試第13回午前:第5問

正しいのはどれか。

1:不顕性感染では人から人に伝染しない。

2:空港・海港で発見される伝染病を検疫伝染病という。

3:母体から胎盤・産道を介して児に感染することを垂直感染という。

4:病原体が昆虫・野生動物に潜んでいる時期を潜伏期という。

5:予防接種は集団接種方式での実施が義務づけられている。

国試第13回午前:第7問

誤っているのはどれか。

1:疫学とは人間集団における疾病の分布とその発生原因の研究である。

2:対象集団から一部を抽出して調査を行うことを標本調査という。

3:年齢構成の異なる集団を相互に比較するには年齢の標準化が必要である。

4:コホート研究はある時点の状況を断面的に示す。

5:病気の発生と相関関係が認められる因子をリスク要因という。

国試第13回午前:第9問

悪性腫瘍について正しいのはどれか。

a:発育形式は膨張性である。

b:被膜が存在する。

c:細胞の核酸含有率が低い。

d:組織破壊が多い。

e:脈管内侵入が多い。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第11問

炎症の局所現象で誤っているのはどれか。

1:血流量の増加

2:知覚神経刺激の増加

3:熱産生の増加

4:血管透過性の低下

5:遊走細胞の集結

国試第13回午前:第29問

非透析慢性腎不全患者にみられるのはどれか。

a:高ナトリウム血症

b:二次性副甲状腺機能亢進症

c:代謝性アシドーシス

d:腎性骨異栄養症

e:甲状腺機能亢進症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第34問

播種性血管内凝固症候群(DIC)に特徴的な所見はどれか。

a:白血球数の増加

b:血漿フィブリノーゲン濃度の増加

c:血清FDP値の増加

d:プロトロンビン時間の延長

e:血小板数の増加

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第42問

正しいのはどれか。

a:健常人のPaCO2とPETCO2との差は2mmHg以下である。

b:空気塞栓が発生するとPETCO2は減少する。

c:経皮的酸素分圧の測定は新生児において有用である。

d:高気道抵抗例では最高気道内圧とEIP(吸気終末休止)圧との差が拡大する。

e:拍動がなくてもSPo2は測定できる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第43問

正しいのはどれか。

a:薬物代謝は主に肝臓で行われる。

b:薬物の反応性には遺伝的な個人差がある。

c:向精神薬は薬物耐性が生じにくい。

d:薬物アレルギーは初回投与では発生しない。

e:薬物中毒は少量頻回投与でも発生する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第44問

正しい組合せはどれか。

a:テトラサイクリン(抗生物質) ――――――― 肝障害

b:プロピルチオウラシル(抗甲状腺薬) ――- 顆粒球の減少

c:クロロキン(抗マラリア薬) ―――――――- 聴覚障害

d:クロロサイアザイド(利尿薬) ――- 血清カリウム値の上昇

e:ハロタン(麻酔薬) ―――――――――― 腎障害

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第56問

非観血式血圧計の測定法でないのはどれか。

1:リバロッチ・コロトコフ法

2:オシロメトリック法

3:アンペロメトリック法

4:トノメトリ法

5:容積補償法

国試第13回午前:第57問

呼吸機能計測について誤っているのはどれか。

1:肺-胸郭系の機械的特性には粘性要素が含まれる。

2:呼吸抵抗計は3~10Hzの周波数帯域の呼気の圧力と流量を測る。

3:フライシュ式呼吸流量計は細管を束ねた抵抗体を用いる。

4:熱線式呼吸流量計は流路中の細い白金線の振動を検出する。

5:運動負荷試験中の呼吸・代謝の測定にはブレスバイブレス法が多く使われる。

国試第13回午前:第58問

正しいのはどれか。

a:PETでは半減期の長い核種を用いる。

b:RI物質を用いて代謝過程を観測することができる。

c:ガンマカメラはシンチレーションカメラとも呼ばれる。

d:NaIはガンマ線を吸収すると光を発生する。

e:SPECTでは陽電子放出核種を利用している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第61問

超音波ドップラー血流計について正しいのはどれか。

a:血流方向がプローブに向かっているとき、受信周波数は発信周波数より低くなる。

b:超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドップラーシフトは観測されない。

c:周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d:パルス繰り返し周波数は10MHz以上である。

e:最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

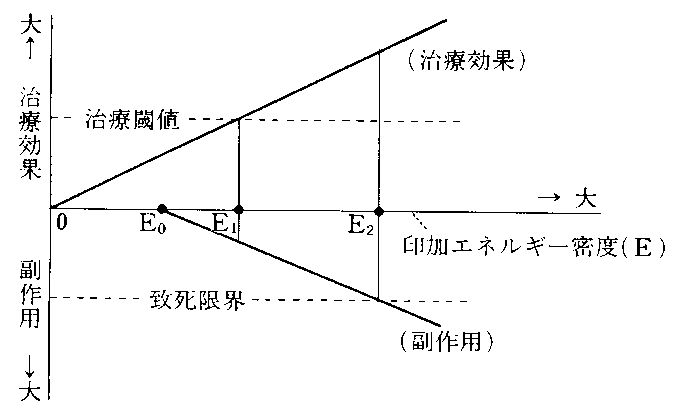

国試第13回午前:第65問

物理エネルギーを用いる治療における治療効果と副作用との関係を図に示す。治療が成立する印加エネルギー密度(E)はどれか。ただし、治療閾値および致死限界線上はそれぞれ治療効果あるいは死亡が発生することを意味する。

1:0 < E ≦ E0

2:E0 < E < E1

3:E1 ≦ E < E2

4:E = E2

5:E > E2

国試第13回午前:第68問

電気メスの熱傷事故の原因として考えられないのはどれか。

1:対極板コードが断線している。

2:対極板面積が小さい。

3:対極板コードが短い。

4:患者の背部に水分がたまっている。

5:患者の手が周囲の金属部に接している。

国試第13回午前:第76問

臨床工学の主たる役割はどれか。

a:医療機器の適正運用

b:医療機器・設備の規格・基準の作成支援

c:医療従事者に対する医療機器の取扱い教育

d:新薬の臨床試験の実施

e:高額医療機器使用患者の経済的支援

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午前:第77問

成人に影響を及ぼす電気エネルギーの値で誤っているのはどれか。

a:ミクロショックで心室細動を生じる商用交流 :10μA

b:マクロショックで心室細動を生じる商用交流 :200mA

c:手で触れて感じる最小商用交流 :1mA

d:電線を握った手を自分で離脱できる商用交流 :5mA

e:電撃閾値が変化し始める周波数 :20kHz

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午前:第78問

正しいのはどれか。

1:1W/cm2の超音波の照射で血中に気泡が発生する。

2:1Tの静磁場では心室細動が起こる。

3:10mW/cm2のCO2レーザを胸部に照射すると呼吸が停止する。

4:45°Cで皮膚表面を3時間加温すると熱傷が起こる。

5:1.5N/m2の圧縮荷重で健常人の大腿骨が骨折する。

国試第13回午前:第80問

誤っているのはどれか。

1:患者漏れ電流I:(装着部→患者→大地)の順に流れる漏れ電流

2:患者漏れ電流II:(故障した他の機器→機器の信号入出力部→装着部→患者→大地)の順に流れる漏れ電流

3:患者漏れ電流III:(故障した他の機器→装着部→患者→機器→大地)の順に流れる漏れ電流

4:外装漏れ電流:(機器外装→保護接地線→大地)の順に流れる漏れ電流

5:患者測定電流:(装着部→患者→他の装着部)の順に流れる生理学的な効果を意図しない電流

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回