理学療法評価学の過去問

第55回午前:第36問

6分間歩行テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自覚症状の変化を記録する。

2: 被験者の斜め前方に並んで歩く。

3: 6分間の総歩行距離で評価する。

4: 被験者に残りの時間を伝えることはできない。

5: 被験者が途中で立ち止まった場合にはテストを中止する。

- 答え:1 ・3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

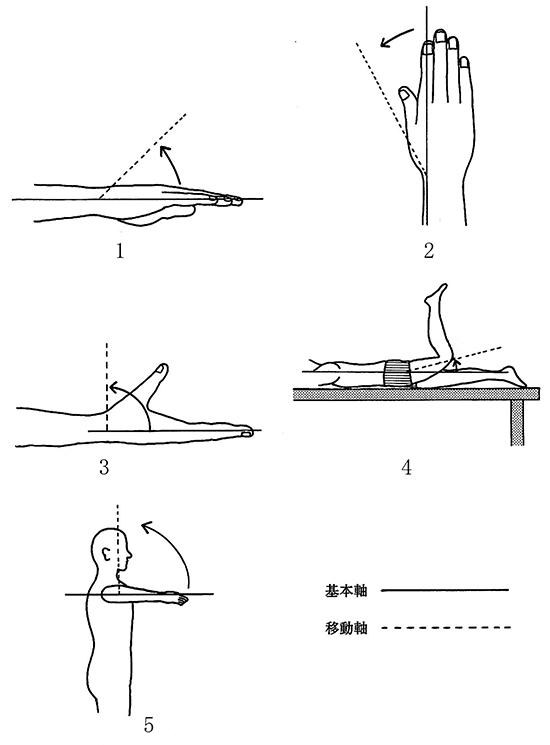

第54回午前:第1問

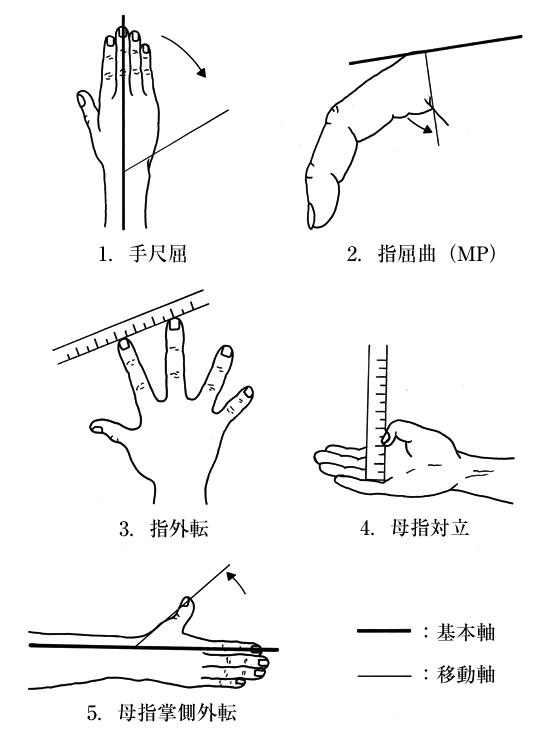

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第3問

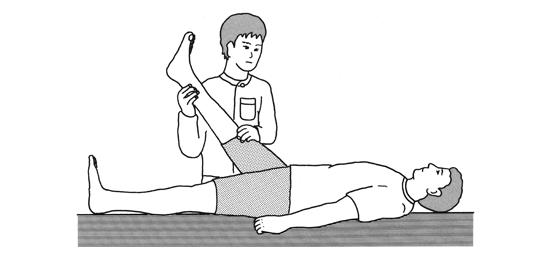

検査方法を図に示す。この検査方法はどれか。

1: Oberテスト

2: Patrickテスト

3: SLRテスト

4: Thomasテスト

5: Thompsonテスト

- 答え:3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第4問

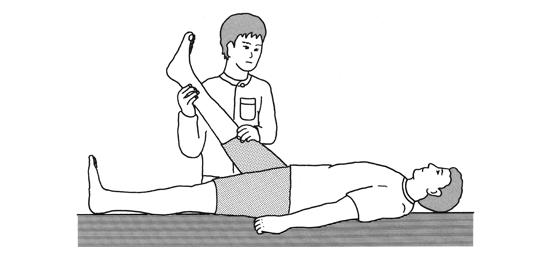

検査方法を図に示す。この検査で陽性となるのはどれか。

1: アキレス腱断裂

2: 膝蓋骨脱臼

3: 大腿筋膜張筋短縮

4: 大腿四頭筋短縮

5: ハムストリングス損傷

- 答え:5

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

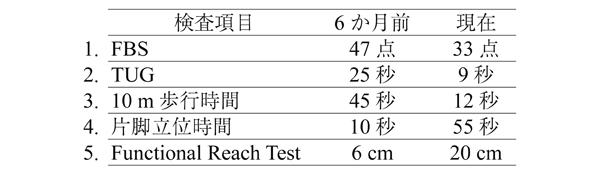

第54回午前:第24問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 下腿軸への垂直線―足底面

2: 下腿軸への垂直線―足背面

3: 腓骨への垂直線――足底面

4: 腓骨への垂直線――足背面

5: 腓骨への垂直線――第5中足骨

- 答え:1

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

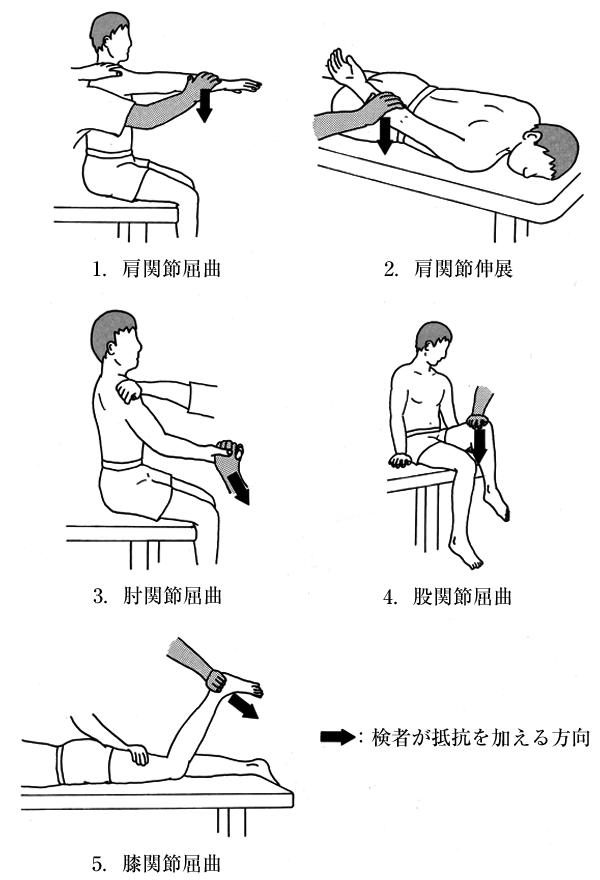

第54回午前:第25問

関節可動域が正常な患者に対し、Danielsらの徒手筋力テストの段階5の検査で、軽度屈曲位で抵抗を加えるのはどれか。

1: 肩関節伸展

2: 肘関節伸展

3: 手関節伸展

4: 股関節伸展

5: 頸部複合伸展

- 答え:2

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第1問

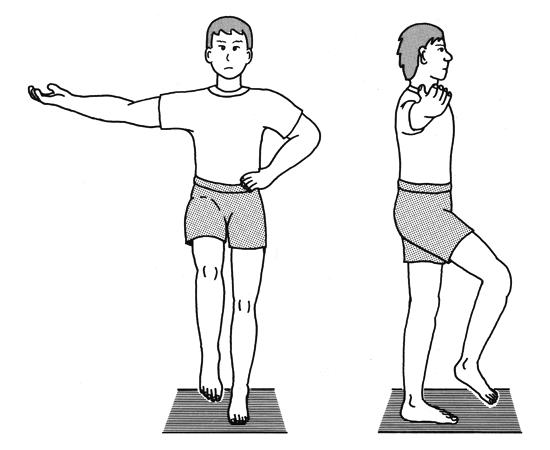

可動域制限のない患者に図のような肢位をとらせたところ5秒間保持できた。Danielsらの徒手筋力テストにおける段階3以上と推測できる筋はどれか。

1: 左三角筋中部線維

2: 右上腕二頭筋

3: 左中殿筋

4: 右腸腰筋

5: 右前脛骨筋

- 答え:3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

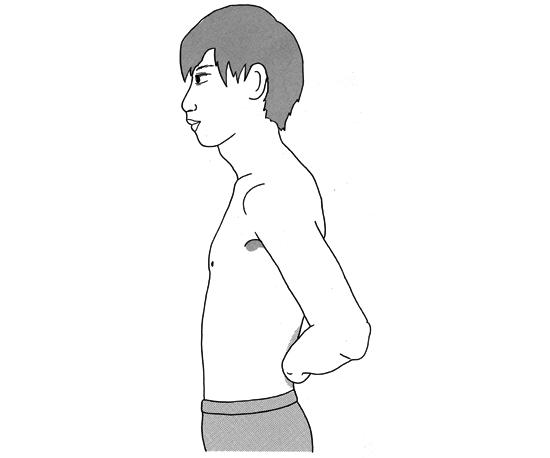

20歳の男性。肩関節の疼痛を訴えている。図に示した状態から手背を腰部から離すように指示したところ、離すことができなかった。筋力低下が疑われるのはどれか。

1: 棘下筋

2: 棘上筋

3: 肩甲下筋

4: 小円筋

5: 上腕二頭筋

- 答え:3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第24問

病的反射と刺激方法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Chaddock反射 ― 足の内果の下方を後ろから前へこする。

2: Gonda反射 ― 足の第4指をつまみ下方へ引っ張る。

3: Gordon反射 ― アキレス腱を強くつまむ。

4: Oppenheim反射 ― 脛骨内縁を上方から下方へこすりおろす。

5: Schaeffer反射 ― 足底面の外縁を踵から上へ向かってこすりあげる。

- 答え:2 ・4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第25問

身体計測で正しいのはどれか。

1: 体重の測定は午後6時ころが望ましい。

2: 身長は両足前方を開角せずに測定する。

3: 胸囲は安静呼吸の呼気の終わりに測定する。

4: 棘果長は上前腸骨棘から外果までの長さを測定する。

5: 手長は尺骨茎状突起から第3指先端までの長さを測定する。

- 答え:3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第26問

Danielsらの徒手筋力テストにおいて座位で筋力3を判定できるのはどれか。2つ選べ。

1: 大胸筋

2: 肩甲下筋

3: 上腕三頭筋

4: 下腿三頭筋

5: ハムストリングス

- 答え:2 ・3

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第27問

NRS〈numerical rating scale〉で正しいのはどれか。

1: 順序尺度である。

2: 10段階で評価する。

3: 疼痛の性質を評価する。

4: 患者間の比較に有効である。

5: 幼児の疼痛評価に使用される。

- 答え:1

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第36問

疼痛の評価に用いられるのはどれか。2つ選べ。

1: face scale

2: MAS

3: SLTA

4: VAS

5: WCST

- 答え:1 ・4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

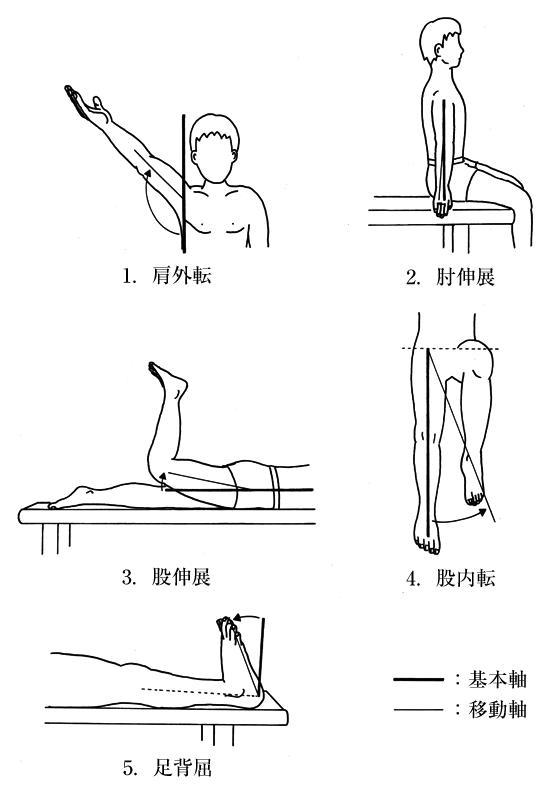

第53回午前:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 手伸展

2: 手橈屈

3: 母指掌側外転

4: 股伸展

5: 肩外旋

- 答え:3 ・5

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

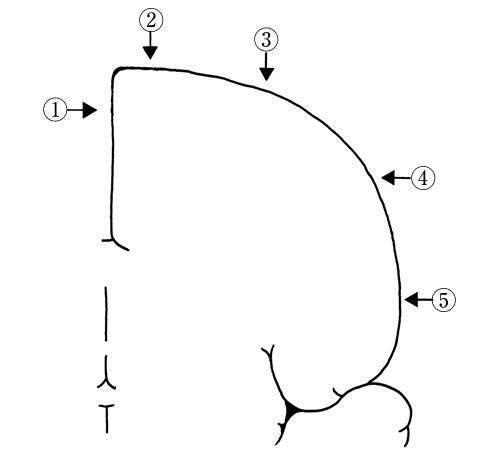

第53回午前:第5問

脳皮質の感覚野の片側前額断の模式図を示す。Penfieldの感覚神経の脳地図における足の局在はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する