第20回午前の過去問

国試第20回午前:第1問

臨床工学技士としての倫理に反する行為はどれか。(医学概論・関係法規)

国試第20回午前:第2問

症例対照研究で正しいのはどれか。(公衆衛生学)

国試第20回午前:第3問

現在の我が国における社会保障について正しいのはどれか。(公衆衛生学)

国試第20回午前:第4問

人工心肺装置の操作を行うことができるのはどれか。(医学概論・関係法規)

国試第20回午前:第5問

受動喫煙の防止について規定している法律はどれか。(公衆衛生学)

国試第20回午前:第6問

薬事法で規定されていないのはどれか。(医学概論・関係法規)

国試第20回午前:第8問

栄養素とその欠乏症との組み合わせで正しいのはどれか。(病理学)

国試第20回午前:第9問

薬物の効果発現が最も速いのはどれか。(臨床薬理学)

国試第20回午前:第10問

正しいのはどれか。(病理学)

国試第20回午前:第20問

正しいのはどれか。(病理学)

国試第20回午前:第32問

慢性腎不全について正しいのはどれか。(腎臓・泌尿器学)

国試第20回午前:第33問

腎後性腎不全の原因はどれか。(腎臓・泌尿器学)

国試第20回午前:第38問

DICについて誤っているのはどれか。(血液学)

国試第20回午前:第40問

汎血球減少症を示すのはどれか。(血液学)

国試第20回午前:第46問

日和見感染症の病原体となりやすいのはどれか。(病理学)

国試第20回午前:第52問

生体用金属電極について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第56問

観血的血圧計測法はどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第58問

パルスオキシメトリについて誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第59問

PO2電極について誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第60問

誤っている組合せはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第63問

PETについて正しいのはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第64問

自動血球計数装置について誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

国試第20回午前:第65問

装置と問題点との組合せで誤っているのはどれか。(医用治療機器学)

国試第20回午前:第69問

フィンガポンプとシリンジポンプについて正しいのはどれか。(医用治療機器学)

国試第20回午前:第77問

診療でミスがあったが、患者に危害が及ばなかった状態を意味する用語はどれか。(医用機器安全管理学)

国試第20回午前:第78問

各種エネルギーの安全限界で正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第20回午前:第80問

手術直後に電気メスが原因と思われる熱傷が発見された。とるべき処置として正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第20回午前:第84問

電気的安全性点検方法について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第20回午前:第89問

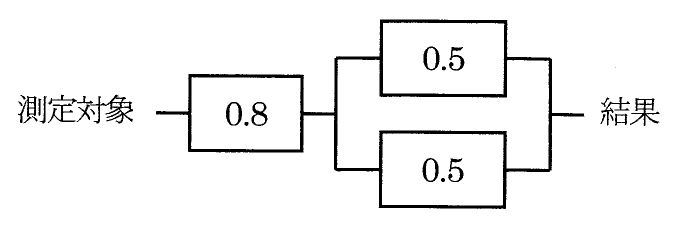

正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)