第15回午前の過去問

国試第15回午前:第1問

医の倫理について誤っているのはどれか。

1:患者と医療従事者は対等の立場である。

2:患者の個人的秘密は固く守らなければならない。

3:患者は肉体のみならず精神的にも弱い立場にあると知るべきである。

4:患者の職場の上司に対しては診療記録を開示しなければならない。

5:未成年者であっても患者の意志は尊重すべきである。

国試第15回午前:第2問

ヘルシンキ宣言の内容として正しいのはどれか

a:医薬品の安全基準

b:安楽死の適応

c:人工妊娠中絶の適応

d:インフォームドコンセントの指針

e:医学的実験の指針

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第3問

厚生労働大臣が与える資格でないのはどれか。

1:獣医師

2:歯科医師

3:助産師〈婦〉

4:薬剤師

5:管理栄養士

国試第15回午前:第4問

我が国の粗死亡率で最も多いのはどれか。

1:悪性新生物

2:不慮の事故

3:肺炎および気管支炎

4:心疾患

5:脳血管疾患

国試第15回午前:第5問

医師の指示を得て臨床工学技士が行える行為はどれか。

1:体内式ペースメーカの装着

2:血液浄化装置の穿刺針のシヤントヘの接続

3:気管挿管

4:エックス線撮影

5:気管切開

国試第15回午前:第7問

環境問題について正しいのはどれか。

1:カドミウムは水俣病の原因となる。

2:フロンはオゾン層を破壊する。

3:二酸化炭素は酸性雨の原因となる。

4:PCB(ポリ塩化ビフェニル)は珪肺症の原因となる。

5:ダイオキシンは温室効果をもたらす。

国試第15回午前:第14問

急性炎症の四主徴でないのはどれか。

1:肥 厚

2:発 赤

3:腫 脹

4:灼熱感

5:疼 痛

国試第15回午前:第15問

誤っているのはどれか。

1:充血は細動脈の拡張によって起こる。

2:うっ血は静脈血の還流が妨げられることによって起こる。

3:虚血では単位容積の血液中に含まれる血色素量が基準値以下になる。

4:止血には血管壁、血小板および凝固因子が関与する。

5:内皮の傷害は血栓形成の誘因となる。

国試第15回午前:第24問

IABPの駆動用ガスにヘリウムが使用されている理由はどれか。

a:刺激臭があり漏れが発見されやすいため。

b:血中に漏れても安全であるため。

c:バルーン中の水滴を吸収するため。

d:管の中を通過する抵抗が少ないため。

e:不燃性であるため。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第27問

ネフローゼ症候群の所見として正しいのはどれか。

a:血糖値が170mg/dl以上である。

b:尿蛋白が3.5g/日以上みられる。

c:血清アルブミン値が3g/dl以下である。

d:血清コレステロール値が220mg/dl以下である。

e:血中ヘモグロビン値が7g/dl以下である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第28問

尿毒症患者の検査データでみられるのはどれか。

a:等張尿

b:血清クレアチニン上昇

c:心電図におけるT波の増高

d:血清カリウム低下

e:血清カルシウム上昇

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第35問

血友病について正しいのはどれか。

a:凝固因子の欠乏によって起こる。

b:高齢者に多い。

c:女性に多発する。

d:血小板減少を示す。

e:関節内の出血を反復する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第43問

麻薬性鎮痛薬について正しいのはどれか。

a:作用点はドパミン受容体である。

b:鎮咳作用を有する。

c:平滑筋攣縮作用を有する。

d:便秘を起こす。

e:錐体外路症状を起こす。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第44問

薬剤の作用について誤っているのはどれか。

1:テオフィリンには気管支収縮作用がある。

2:モルヒネには呼吸抑制作用がある。

3:ヘパリンにはトロンビンの酵素活性阻害作用がある。

4:プロプラノロールにはβ受容体抑制作用がある。

5:リドカインには抗不整脈作用がある。

国試第15回午前:第52問

正しい組合せはどれか。

a:光電脈波計 ――― CdS ―――------ 電気抵抗

b:サーモグラフ ―― HgCdTe ―-―---- 電気抵抗

c:シンチグラフ ―― NaI ―――-------- 光

d:心磁計 ――---- ホール素子 ―----― 静電容量

e:pHメータ ―----- アンチモン電極 ―― 静電容量

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第53問

観血式動脈圧計測について誤っているのはどれか。

1:高さは心臓に合わせる。

2:加圧バックは3気圧に設定する。

3:導管内に凝血ができると波形がなまる。

4:気泡は共振やなまりの原因となる。

5:導管を延長するには硬い材質のものを用いる。

国試第15回午前:第55問

赤外線サーモグラフィについて正しいのはどれか。

a:非接触型の装置の検出器には液晶プレートを用いる。

b:赤外線のスペクトル強度はレイリー・ジーンズの式で表される。

c:生体から放射されるエネルギーは絶対温度の4乗に比例する。

d:赤外線検出器はその特性によって検出波長が異なる。

e:皮膚表面の温度分布を計測する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第58問

呼吸機能検査について誤っているのはどれか。

1:ニューモタコグラフは流量抵抗ヘッドと差圧トランスデューサとで構成される。

2:フローボリューム曲線は末梢気道の閉塞性を調べるのに有効である。

3:肺コンプライアンスは気流センサと圧力センサとを用いて計測する。

4:胸腔内圧は食道内圧測定用バルーンを用いて計測する。

5:気道抵抗はスパイログラムを用いて計測する。

国試第15回午前:第59問

血圧波形を計測できるのはどれか。

1:聴診法

2:カフ振動法

3:超音波法

4:容積振動法

5:容積補償法

国試第15回午前:第64問

動脈血ガス分析装置に用いられる測定電極はどれか。

a:pHガラス電極

b:クラーク電極

c:液体膜電極

d:重炭酸イオン電極

e:銀-塩化銀電極

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第70問

IABPについて正しいのはどれか。

a:バルーンを下行大動脈内に留置する。

b:冠状動脈血流量を増加させる。

c:心臓の拡張期にバルーンを収縮させる。

d:成人には容積300mlのバルーンを用いる。

e:バルーンの収縮・拡張は心電図のR波に同期させて行う。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第76問

臨床工学技士の役割として適切でないのはどれか。

1:生命維持管理装置を通じての臨床への技術提供

2:臨床検査機器の保守管理

3:導入するME機器・技術の工学的評価

4:院内医療従事者に対するME教育

5:臨床生理機能検査機器の操作

国試第15回午前:第77問

健常成人男性の電撃に対する生体反応で正しいのはどれか。

a:ミクロショックで心室細動を起こす電流値はマクロショックの最小感知電流の1/1000である。

b:マクロショックで心室細動を起こす電流値はミクロショックの1万倍である。

c:離脱限界電流は5mA程度である。

d:商用交流の周波数付近で最も反応しやすい。

e:心電波形の受攻期に電気的刺激が加わると心室細動に移行しやすくなる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第78問

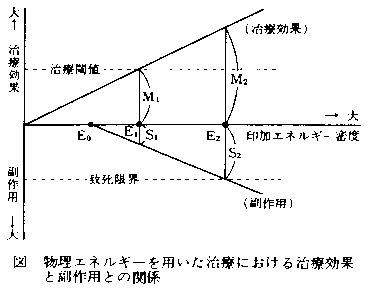

各種エネルギーの生体に対する作用で誤っているのはどれか。

a:超音波の照射エネルギーが1W/cm2を超えるとキャビテーションを起こす。

b:がん組織を42.5°C以上に加温すると壊死が生じる。

c:レーザ光以外の可視光線でも網膜損傷が起こる。

d:細胞分裂が盛んな組織では放射線の感受性が高い。

e:短時間でも3Tの磁界を生体に作用させるとがんが発生する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午前:第83問

病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。

a:等電位接地はミクロショック防止のための設備である。

b:医用接地センターには10Ω以下の接地抵抗を持つ接地極を設ける。

c:生命維持管理装置用の非常電源として一般非常電源を用いる。

d:非接地配線方式はミクロショック防止に役立つ。

e:集中治療室には必要に応じて瞬時特別非常電源を設ける。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午前:第85問

電気的安全性の測定について正しいのはどれか。

a:漏れ電流測定用電圧計の入力インピーダンスは100kΩ以上であればよい。

b:漏れ電流測定用電圧計の精度は誤差が10%以下であればよい。

c:測定用電源ボックスを用いて電源導線1本の断線を模擬できる。

d:漏れ電流の測定のためディジタルテスタを用いてもよい。

e:EPRシステムでは接地センターと金属物体間の電位差は20mV以下であればよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回