第11回午前の過去問

国試第11回午前:第1問

誤っている組合せはどれか。

1:ベサリウス(Andreas Vesalius) ――――---------- 人体解剖学

2:ハーベイ(William Harvey) ――――――――---- 進化論

3:ジェンナー(Edward Jenner) ―――――――――- 種痘

4:ウィルヒョウ(Rudolf L.K.Virchow) ――----------- 細胞病理学

5:ナイチンゲール(Florence Nightingale) ―――---- 看護学

国試第11回午前:第2問

誤っているのはどれか。

1:患者に関する必要事項は記録に残さなければならない。

2:医療従事者は業務上知った患者のプライバシーを他人に漏らしてはならない。

3:病院は営利を目的として設立される。

4:患者と医療従事者とは対等の立場である。

5:臨床工学技士が定められた業務を行うに当たっては「医師の具体的な指示」を受けなければならない。

国試第11回午前:第3問

我が国の医療について正しいのはどれか。

a:医療費は今後増加する見通しである。

b:国民一人当たりの医療費は日本が最も多い。

c:社会保障費の中では医療費が50%を超えている。

d:医療費の対国民所得比は10%以上である。

e:高齢者の増加は医療費増加の一因である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第5問

我が国の大気汚染について正しいのはどれか。

a:二酸化硫黄の測定平均値は減少傾向にある。

b:一酸化炭素は環境基準を達成している。

c:二酸化窒素の測定平均値は増加傾向にある。

d:浮遊粒子状物質の測定平均値は増加傾向にある。

e:光化学オキシダントには環境基準が設定されていない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第14問

正しい組合せはどれか。

1:生化学的検査 ―――――――------ ヘマトクリット

2:血清学的検査 ―――――――------ 綱赤血球

3:病理組織学的検査 ―――――------ バイオプシー

4:細菌学的検査 ―――――――------ GOT

5:生理学的検査 ―――――――------ 腫瘍マーカ

国試第11回午前:第15問

悪性腫瘍の特徴はどれか。

a:ウイルス感染は原因とならない。

b:境界が一般に不鮮明である。

c:進行に伴い、悪液質がみられる。

d:原発部位から離れた部位に転移する。

e:摘出手術後の再発はまれである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第16問

正しい組合せはどれか。

a:全身性エリテマトーデス(SLE) ――――- 腎障害

b:重症筋無力症 ――――――――――― レイノー現象

c:悪性貧血 ――――――――――――― 皮下結節

d:全身性進行性硬化症(PSS) ――------- 肺の線維化

e:悪性関節リウマチ ―――――――――-下肢運動障害

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第34問

正しい組合せはどれか。

a:悪性貧血 ―――――――――――-- ビタミンB6

b:再生不良性貧血 ――――――------ エリスロマイシン

c:若年性慢性骨髄性白血病 ――――― 骨髄移植

d:特発性血小板減少性紫斑病 ――---- 副腎皮質ステロイド

e:播種性血管内凝固症候群(DIC) ――- ヘパリン

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第41問

人工呼吸の換気モードについて正しい組合せはどれか。

a:PEEP(positive end expiratory pressure)-------- 動脈血酸素分圧(PaO2)上昇

b:EIP(endinspiratory paus-------- 不均等換気是正

c:SIMV(synchronizintermittent mandatory ventilation)-------- 分時換気量増加

d:PSV(pressure support ventilation)-------- 呼気仕事量減少

e:CPAP(continuous positive airwpressure) -------- 機能的残気量減少

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第43問

正しい組合せはどれか。

a:薬物動態学(pharmacokinetics)―――― 薬物の体内分布

b:新薬の評価 ――――――――――― 二重盲検法

c:薬効評価の倫理 ――― GCP(good clinicpractice)

d:ブラセポ ―――――――――― QOL(quality of life)

e:薬効の心理的効果 ―― TDM(therapeutic drug monitoring)

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第44問

薬物投与について正しいのはどれか。

a:心肺蘇生時には皮下注射を選択する。

b:カテコールアミンは気管内投与でも有効である。

c:薬効出現は筋注より静注の方が速い。

d:極量とは生命に危険を及ぼす投与量である。

e:経口投与では副作用はない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第51問

正しいのはどれか。

a:熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b:サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c:心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すフィルタを備えている。

d:インピーダンス法は生体に電流を通じて生体情報を求める方法である。

e:指尖脈波は指先にかけた磁場の変化によって測定する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第52問

生体電気計測について正しいのはどれか。

a:計測状態のインピーダンスは、電極と皮膚のインピーダンスの並列接続で構成される。

b:電極に電流が流れると電極と生体間に分極電圧が発生する。

c:電圧増幅度100倍の差動増幅器の同相除去比(CMRR)が40dBのとき、同相入力信号として1mVを加えると1mVの出力が得られる。

d:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。

e:電圧増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第55問

脳波計のフィルタについて正しいのはどれか。

a:時定数0.3秒のとき低域遮断周波数は0.5Hzである。

b:基線のゆるやかな動揺を除去するには時定数を0.1秒に下げる。

c:時定数を0.3秒から0.1秒にするとβ波が抑制される。

d:高域遮断フィルタを使用すると校正電圧曲線に棘が出現する。

e:筋電図が混入するときには高域遮断フィルタによって除去する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午前:第61問

パルスオキシメトリについて誤っているのはどれか。

a:オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの量の比を測定する。

b:2種類の波長の光に対する吸光度を測定する。

c:酸素飽和度70%以上では精度の良い測定値が得られる。

d:毎回の測定において校正を必要とする。

e:心肺停止時に用いることができる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第64問

自動生化学分析装置に最も多く使用されるのはどれか。

1:炎光分析計

2:光電比色計

3:赤外分光光度計

4:原子吸光光度計

5:紫外光度計

国試第11回午前:第65問

治療用物理エネルギーの特性で誤っているのはどれか。

1:マイクロ波照射で生体組織の誘電加温ができる。

2:高周波電流に対しては神経の感受性が低い。

3:レーザ光は収束性に優れている。

4:衝撃波は凸面反射板で収束する。

5:高周波電流の通電で生体組織にジュール熱が発生する。

国試第11回午前:第76問

臨床工学技士の業務として適切でないのはどれか。

a:心電図検査

b:レーザメスの購入時評価

c:血液透析装置のベンチテスト

d:人工呼吸器の保守管理

e:RI検査装置の臨床試験

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第77問

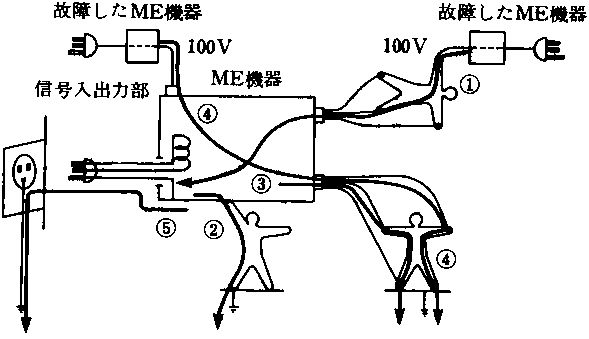

商用交流によるマクロショックについて誤っているのはどれか。

a:電流が心臓に直接流入することを想定している。

b:0.1mAの電流流入は知覚できる。

c:心室細動は100mA以上の電流で生じる。

d:10mA以下では離脱が可能である。

e:50mA以上で呼吸困難を起こすことがある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第78問

計測時にミクロショックを起こす可能性のある検査はどれか。

a:心エコー図

b:心尖拍動因

c:ホルター心電図

d:食道誘導心電図

e:ヒス束心電図

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第79問

エネルギーの人体への作用について誤っているのはどれか。

1:癌細胞は正常細胞より熱に弱い。

2:加温すると細胞の放射線感受性が高まる。

3:低酸素状態の細胞は熱に強い。

4:可視光はヘモグロビンに吸収される。

5:生体に強い超音波が作用すると熱を生じる。

国試第11回午前:第82問

病院の非常電源について正しいのはどれか。

a:生命維持装置を使用する医用室には非常電源からの給電が必要である。

b:非常電源が供給されるコンセントの外郭は緑色とする。

c:特別非常電源の立ち上り時間は20秒以内である。

d:瞬時特別非常電源は蓄電池と自家用発電機との組合せで構成する。

e:一般非常電源と特別非常電源の最小運転時間は同じである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回