第19回午前の過去問

国試第19回午前:第1問

QOL(quality of life)について誤っているのはどれか。(医学概論・関係法規)

国試第19回午前:第2問

インフォームドコンセントについて誤っているのはどれか。(医学概論・関係法規)

国試第19回午前:第3問

水道法に基づく水質基準で検出されてはならないのはどれか。(公衆衛生学)

国試第19回午前:第4問

原虫による感染症はどれか。(公衆衛生学)

国試第19回午前:第5問

薬事法に基づく高度管理医療機器はどれか。(医学概論・関係法規)

国試第19回午前:第6問

保健所の業務はどれか。(公衆衛生学)

国試第19回午前:第7問

感染症について正しいのはどれか。(公衆衛生学)

国試第19回午前:第14問

アレルギーに起因する疾患はどれか。(病理学概論)

国試第19回午前:第15問

アポトーシスはどれか。(病理学概論)

国試第19回午前:第16問

アスベストの吸入が原因となる疾患はどれか。(病理学概論)

国試第19回午前:第17問

高色素性貧血をきたすのはどれか。(病理学概論)

国試第19回午前:第18問

黄疸の原因となるのはどれか。(病理学概論)

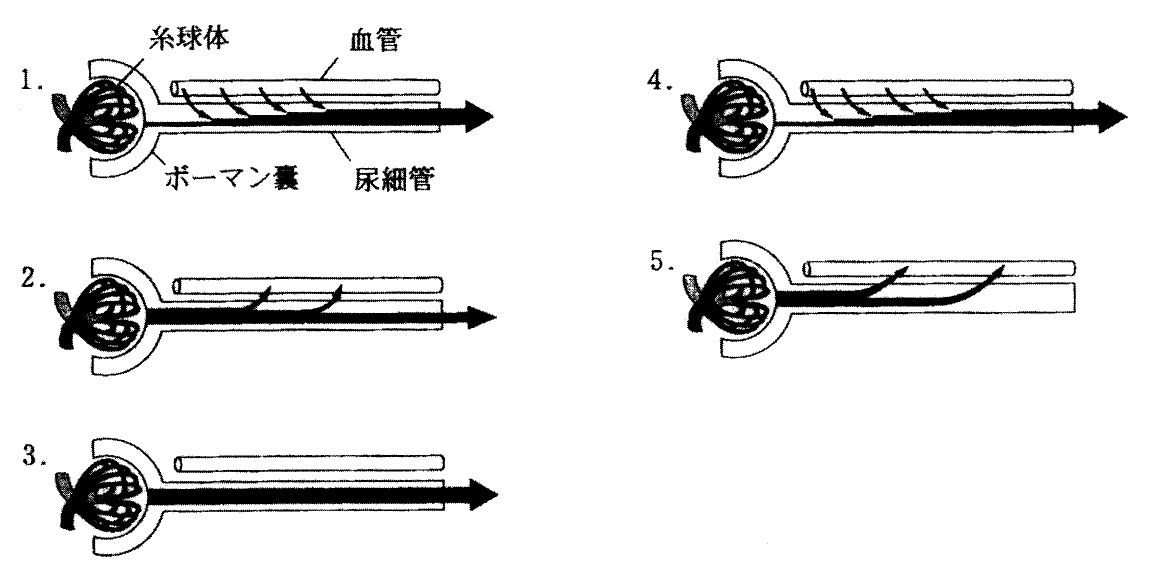

国試第19回午前:第27問

原発性(一次性)糸球体腎炎に分類されるのはどれか。(腎臓・泌尿器学)

国試第19回午前:第28問

急性腎不全に対して透析を開始しなければならないのはどれか(腎臓・泌尿器学)

国試第19回午前:第29問

糸球体機能検査はどれか。(腎臓・泌尿器学)

国試第19回午前:第41問

パルスオキシメトリについて正しいのはどれか。(麻酔・集中治療医学)

国試第19回午前:第43問

抗不整脈薬として用いるのはどれか。(臨床薬理学)

国試第19回午前:第44問

気管支拡張薬として用いられるのはどれか。(臨床薬理学)

国試第19回午前:第56問

心機能の計測法として用いられるのはどれか。(生体計測装置学)

国試第19回午前:第57問

呼吸機能検査で正しいのはどれか。(生体計測装置学)

国試第19回午前:第58問

観血式血圧計で最高血圧値が高く測定される要因はどれか。(生体計測装置学)

国試第19回午前:第59問

体温計測について正しい組み合わせはどれか。(生体計測装置学)

国試第19回午前:第63問

代謝機能が評価できるのはどれか。(生体計測装置学)

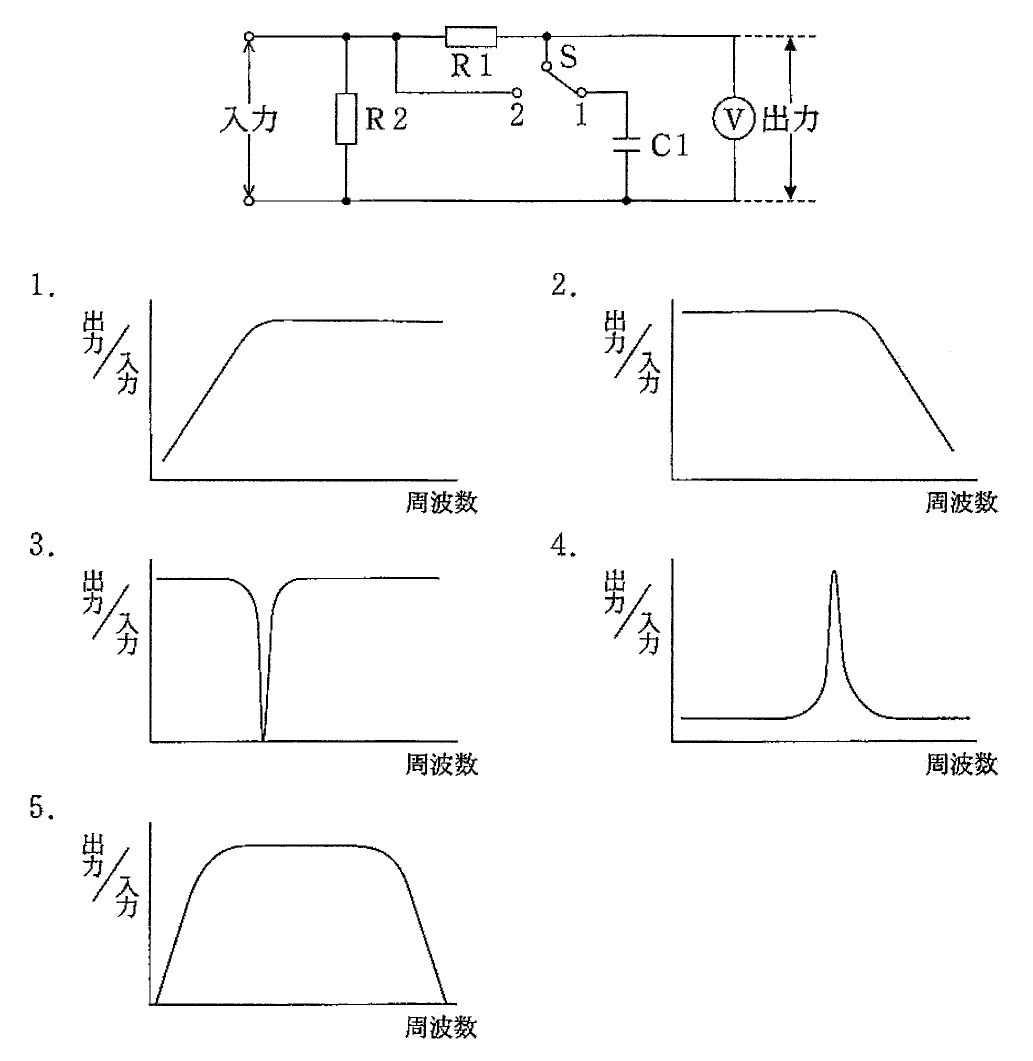

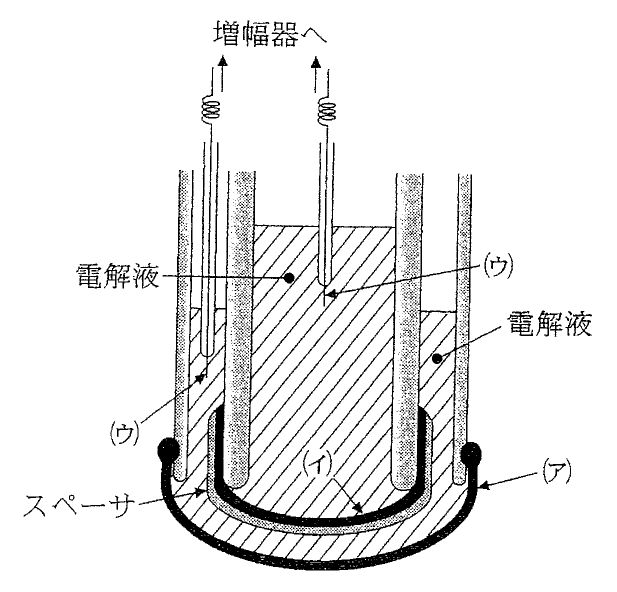

国試第19回午前:第64問

図に示したPCO2電極について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

国試第19回午前:第65問

適切ではない組合せはどれか。(医用治療機器学)

国試第19回午前:第76問

臨床工学技士の業務について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第19回午前:第77問

電撃について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第19回午前:第78問

正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第19回午前:第79問

誤っている組合せはどれか。(医用機器安全管理学)

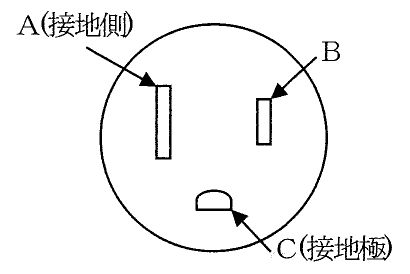

国試第19回午前:第82問

ME機器の安全使用について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第19回午前:第83問

病院の電気設備について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)